Le terme Yiddishland est un néologisme qui désigne a posteriori un pays qui n’a jamais existé en tant que tel et que l’on pourrait définir comme étant un espace culturel et linguistique, l’espace dans lequel s’est déployée la langue yiddish.

Le visiteur qui se rend en Europe de l’Est en espérant trouver un patrimoine architectural juif doit savoir que, de ce qui fut -principalement en Lituanie, entre le XVIIIe siècle et la Shoah- l’épicentre de la vie religieuse et culturelle juive en Europe, il ne reste absolument rien, hormis des ruines et des cimetières. L’éradication de toute présence juive, objectif avéré des nazis, fut conduite avec la complicité d’une partie de la population locale. Puis la politique antireligieuse soviétique, avec son cortège de transfert de populations et de persécutions, acheva de réduire à néant une culture incomparable, avec sa langue, celle du Yiddishland. Tout voyage à thème juif dans les pays baltes relève donc prioritairement de l’archéologie et de la recherche généalogique. Pour autant, vous trouverez un grand intérêt à rencontrer de petites communautés qui tente, courageusement, de témoigner du passé et de faire découvrir leurs racines juives à de nombreux jeunes.

Le terme Yiddishland est un néologisme qui désigne a posteriori un pays qui n’a jamais existé en tant que tel et que l’on pourrait définir comme étant un espace culturel et linguistique, l’espace dans lequel s’est déployée la langue yiddish. Ce terme peut ainsi être entendu dans un sens large, recouvrant les acceptions historique et géographique : il couvrirait l’évolution de la langue yiddish depuis sa formation dans les communautés ashkénazes d’Allemagne (vallée du Rhin, Moselle) au Xe-XIe siècles, sa migration, à travers la Bohême vers la Pologne et l’Est de l’Europe, puis son déplacement, depuis la fin du XIXe siècle, vers New York, Anvers, Paris (autour de la rue des Rosiers), Buenos Aires, et d’autres villes encore.

Cependant, dans son usage le plus fréquent, il désigne l’extension du yiddish d’Europe orientale, tant dans l’espace que dans le temps, tel qu’il s’est vraiment constitué et a vraiment été parlé par la quasi totalité des membres des communautés juives. C’est le cas en Pologne, en Lituanie, en Biélorussie, en Ukraine, en Bessarabie, en Moldavie et dans une partie de la Hongrie et de la Roumanie, depuis le XVIIe ou le XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle.

Si l’on prend une carte de l’union polono-lituanienne d’avant 1772 (date du premier partage de la Pologne), qui s’étendait au nord jusqu’aux portes de Riga, à l’est jusqu’à Vitebsk, au sud-est jusqu’aux portes de Kiev, au sud jusqu’à Lvov et en Polodie, se dessinent les limites historiques du Yiddishland, puisque le yiddish s’y est consolidé. Constitué d’un fond germanique (issu du moyen haut allemand) assorti de nombreux mots hébreu (environ 10%), il a intégré au cours de son histoire un nombre important de slavisme (environ 10 à 15%) d’origine polonaise ou russe.

Après les partages de la Pologne et la disparition de ce pays, de 1795 à 1918, le Yiddishland fut intégré presque totalement à l’Empire russe (à l’exception de la Galicie, de la Bukovine, de l’Ukraine subcarpatique et de la Transylvanie qui faisaient partie de l’Autriche-Hongrie) et enfermé par un oukase de Catherine II dans la tcherta osiedlosti (« zone de résidence »), qui imposait de nombreuses restrictions de circulation, notamment l’interdiction de se rendre en Russie centrale, Saint-Pétersbourg ou Moscou. Cet état de fait durera jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Les centres du Yiddishland sont Vilnius, la « Jérusalem de Lituanie », Varsovie (le quartier Muranów), Cracovie (le faubourg de Kazimierz), Lódz (surtout les quartiers nord et le centre), Minsk, Lvov, Jassy, Kichinev, Czernowitz et Odessa.

Toutefois ce « pays » se caractérise plus encore par le shtetl, la bourgade juive, petite ville en milieu rural où les juifs sont majoritaires dans un quartier bien défini autour de la synagogue et de la place du marché, lieu d’échange où tout le monde se retrouve et commerce aussi avec le monde non juif environnant. Il existait d’innombrables shtetlekh, dont les noms font encore rêver : Lubartów, Chelm, Szczebrzeszyn, Wlodawa, Zamósc, Radiechow, Sambor, Drohobycz, Brody, Belz, Bursztyn, Brzezany, Kremenets, Sadagora, Kossov, Wyznitz, Czortkow, Jassy, Berchad, Berditchev, Pinsk, Bodroujsk, Baranovici, Slonim, Vitebsk, Dvinsk, Tykocin…Dans chacune de ces petites villes, il est possible d’en retrouver, tant bien que mal, quelques traces : synagogues, cimetières, places de marché, anciens mikvaot, maisons à l’architecture typique avec galeries et cour rectangulaire -quelque chose de l’esprit du lieu qui perdure après l’extinction de ses habitants. Architecturalement, l’un des exemples de shtetlekh les mieux conservés est celui de Tykocin, près de Bialystok, avec les deux quartiers (chrétien et juif) bien délimités, la synagogue et l’église au centre de chaque quartier , la place du marché entre les deux, les deux cimetières à chaque extrémité.

Le shtetl est le morceau d’une immense culture qui, au-delà du folklore, a acquis de véritables lettres de noblesse et appartient au patrimoine universel : la littérature yiddish avec Scholem Aleïkhem, Itzhak Leybush Perez, Mendel Moïkher Sforim (les trois fondateurs au XIXe siècle), poursuivie au XXe siècle par d’innombrables poètes (Glatstein, Gebirtig, Katzenelson…) et par l’oeuvre du prix Nobel Isaac Bashevis Singer ; la peinture mettant en scène le shtetl, qui culmine avec les chefs-d’oeuvre de Chagall ; la photographie avec Vishniak ou encore Alter Kacyne ; la musique avec les chants yiddish (Mayn Shtetele Belz, Di yiddishe mame, kinderyoren, Az der rebbe tanzt, Rabbi Elimelekh…), mais aussi les comédies musicales comme Le Violon sur le toit (ou Anatevka) de Leonard Bernstein et, plus généralement, la musique klezmer qui revient en force. Toutes ces expressions artistiques ont idéalisé, dans la conscience d’aujourd’hui, le shtetl comme un lieu de bien-être, une atmosphère chaleureuse avec ses joies et ses peines, idéalisation d’autant plus forte que ce monde est irrémédiablement perdu, englouti dans la Shoah.

Pourtant, la vie du shtetl n’était pas idyllique : les masses juives étaient tenues dans la misère, le chômage, l’insécurité, les pogroms et l’ignorance. la forte émigration, de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, en est d’ailleurs la conséquence.

Dans la partie nord du Yiddishland (Lituanie, Biélorussie, Nord-Est de la Pologne), c’est l’influence du Gaon de Vilan (Vilnius) qui est déterminante, une forme d’orthodoxie très respectueuse de la lettre et des commandements, tout en étant ouverte à un certain rationalisme (la Haskalah). Dans la partie sud (le Sud-Est de la Pologne, l’Ukraine, la Bessarabie), c’est le hassidisme qui s’est développé à partir du milieu du XVIIIe siècle, un mouvement mystique hostile aux Lumières, cherchant à faire revivre l’esprit de ferveur originelle du judaïsme, transportant ses adeptes dans une transe et dans un contact immédiat avec Dieu, se constituant autour de personnages charismatiques, les tsaddikim, qui formèrent autour d’eux de véritables cours et créèrent une nouvelles forme d’orthodoxie.

Aujourd’hui, le Yiddishland n’existe plus que dans les mémoires, dans ses créations intellectuelles, ses expressions culturelles et artistique, dans les coeurs, dans les chants de ceux qui tentent d’en faire revivre l’esprit et la lettre. C’est donc à un travail d’archéologue à la fois du terrain et de la mémoire qu’il faut se livrer pour visiter ce monde disparu.

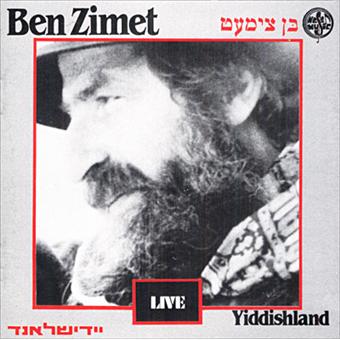

Le yiddishland est une terre lointaine pour certains, des souvenirs mis rapidement dans les valises suite à des départs brutaux et partager par des plats, mots et plus souvent des silences. La culture juive y fait un grand retour, notamment grâce à la musique et au revival du klezmer depuis une trentaine d’années. Un des pionniers de la musique yiddish, né dans une famille de réfugiés à Anvers, devint enfant, à son tour, réfugié pendant la guerre.

Cela, avant de naître musicalement à Paris, de participer à l’éclairage des plus belles salles et nuits des cabarets de la ville. Ben Zimet, en solo, ou en compagnie de Talila et d’orchestres variés, a enregistré de nombreux albums et joué devant trois générations d’enthousiastes.

Rencontre avec cet étonnant artiste dans un lieu mythique, Chez Georges, une des dernières caves musicales de Saint-Germain-des-Près. Là où débutèrent tant d’artistes, se tutoient aujourd’hui musiques sud-américaines des années 1930, françaises des 60s, disco, orientales, russes, arméniennes et yiddish, que les à peine moins de 20 ans ne peuvent que connaître, puisqu’ils dansent dessus chaque soir…

Jguideeurope : Vous êtes né à Anvers. Avez-vous des souvenirs de votre enfance dans cette ville ?

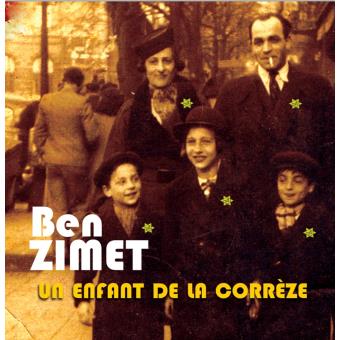

Ben Zimet : J’ai vécu à Anvers les cinq premières années de ma vie. J’avais cependant la nationalité polonaise car mon père était un réfugié issu de ce pays. Au début de la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands ont débarqué, nous avons fui vers le sud de la France, après avoir manqué le dernier bateau en partance pour l’Amérique. Ce fut un voyage épique qui dura sept jours et sept nuits et dont je vous épargne les détails. Nous avons d’abord vécu à Nissan-lez-Ensérune, dans l’Hérault, pendant deux ans. Cela, sous la bienveillante protection des habitants. Puis à Maussac, en Corrèze, quand les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord et que les autorités françaises ont regroupé tous les « métèques » dont nous faisions partie vers le centre de la France. J’ai d’ailleurs raconté cette période dans le spectacle « Un Enfant de la Corrèze » présenté au Festival d’Avignon et aux Francophonies de Limoges.

A la Libération, nous sommes revenus à Anvers. J’ai encore en mémoire aujourd’hui cette extraordinaire gare d’Anvers. On y voyait devant l’entrée, au départ en 1940, une montagne de ballots. Au retour, en 1945, des dizaines d’êtres humains en pyjamas rayés rescapés des camps de concentration couraient dans tous les sens. Ils étaient enfin libres, délivrés de leur cauchemardesque existante précédente…

Mon père a d’abord fait du marché noir avec les troupes d’occupation américaines, françaises, anglaises et russes qui se trouvaient alors à Anvers. Ensuite, il a travaillé dans la restauration, dans un établissement du quartier juif, sur la Lange Kievit straat, à proximité de la gare. Les frères et sœurs survivants de ma mère, née Weber, y travaillaient dans le diamant. Anvers était alors un des centres mondiaux des pierres précieuses.

Qu’est-ce qui a motivé ce choix familial de venir à Anvers ?

La misère, bien sûr. Vue de Pologne, Anvers était une Terre Promise pour nous, une ville lointaine comptant une importante communauté juive. Emmanuel Zimet, le frère jumeau très débrouillard de mon père, est arrivé en premier. Puis, il a renvoyé son passeport pour que mon père puisse émigrer aussi. Le grand-père, qui tenait une auberge à côté de Jaslov, dans le sud de la Pologne, y est resté et a disparu dans la tourmente, ainsi qu’une sœur et un autre frère de mon père. Mon arrière-grand-père Benjamin y était rabbin et j’avais un cousin chantre à Londres. Ceci explique peut-être cela par rapport à ma propre vocation…

J’ai des souvenirs très agréables d’Anvers en famille après la guerre, même si nous étions plutôt pauvres. L’école, les copains, les organisations sionistes, enfin, la fin des années de cette guerre tellement sinistre. J’allais au lycée flamand d’Anvers ainsi qu’à l’école Tachkemoni où on apprenait l’hébreu. A la maison, on parlait librement le yiddish, ainsi qu’un mélange de français à la sauce polonaise avec les parents. Bien plus tard, une fois ma carrière parisienne lancée, j’ai donné quelques concerts dans ma ville natale, sans trop de succès cependant. Les Anversois ne partageaient sans doute pas ma vision d’un yiddish nouveau, moderne, innovateur.

Comment avez-vous débuté dans le métier ?

Un peu par hasard. J’ai commencé à chanter à la Contrescarpe, dans les bistrots populaires français de l’époque, mais je ne m’imaginais pas du tout faire carrière. Cela s’est fait tout seul, à partir des années 1970. Ma femme et moi passions le meilleur de notre temps à Montparnasse, au Sélect, au Dôme et à la Coupole. Nous aimions fréquenter les autres artistes qui y jouaient. Tandis que je réalisais des miniatures à l’encre de Chine, j’avais le rêve secret de devenir chanteur de blues. J’avais une belle voix. Et puis, un beau jour, Maurice Alezra, le patron de La Vieille Grille, le premier café-théâtre parisien, passa à la maison et me dit : « Tu ne veux pas venir chanter à La Vieille Grille, à la rentrée ? Pour moi qui connaissais bien ce lieu aujourd’hui historique dans le métier, où des gens comme Rufus, Higelin et Brigitte Fontaine ont fait leurs débuts, c’était comme si l’on me proposait de me me produire au Taj Mahal ! J’étais fou de joie.

J’ai créé un premier spectacle de chants et contes yiddish, accompagné par un violoniste breton, et puis les choses sont allées très vite. De nombreuses salles parisiennes m’ont ouvert leurs portes. J’ai fait de la radio, des télés et la presse parisienne parlait souvent de nous. Puis, s’enchaînèrent les Bouffes du Nord que je fréquentais aussi autour de Peter Brook et de ses comédiens, le Théâtre de la Ville et les tournées en France et ailleurs. Cela a duré une trentaine d’années. J’ai également tourné quelques films avec mon orchestre du Yiddishland. C’était la belle vie, avec ses moments émouvants et rencontres marquantes. A travers la musique, je crois avoir apporté du sens, de fortes émotions aux gens, hommes, femmes et enfants qui sont venus m’écouter. Quelle belle récompense…

En parlant de tournées, comment le public polonais, terre de vos ancêtres, a accueilli votre répertoire ?

La première fois, c’était pour le premier festival yiddish de Cracovie. En dehors de cette identification immédiate qui s’est instantanément faite pour moi avec une terre natale dès que nous avons touché terre en Pologne, à travers les paysages des campagnes et des villes, ces rues typiquement juives dont les juifs étaient irrémédiablement à tout jamais absents, on sentait la gêne des organisateurs polonais chrétiens. Car l’histoire était là qui pointait un doigt accusateur vers eux, malgré les nombreux cas individuels de solidarité qu’il y avait pu y avoir de leur part avec les nôtres. On était en quelque sorte dans la douleur du retour dans une famille qui nous avait soit abandonné, soit livrés aux sauvages, soit impuissante à faire mieux. Le public de Cracovie nous a beaucoup applaudi, saura-t-on jamais s’il s’agissait de remords, de politesse ou d’appréciation réelle de nos musiques ? Tout cela était ambigu, plus qu’ambigu, quand on entendait les chauffeurs de taxis devant le palace où nous demeurions lancer leur « Auschwitz, Auschwitz », à peine à vingt kilomètres de là. Je n’y suis jamais allé auparavant. Néanmoins, je me sentais polonaisement ému à travers le décor et le son d’une langue que j’avais souvent entendu enfant, sans la comprendre, qui jaillissait de la bouche de mon propre père. Nous sommes retournés à plusieurs reprises en Europe de l’Est, afin de donner des concerts en Pologne, mais aussi en Roumanie et en Hongrie. Et, à chaque fois, l’accueil fut merveilleux.

Vous préparez actuellement le spectacle « Fascinating Gershwin » sur le grand compositeur américain.

Disons que je me suis inventé une amitié personnelle avec lui, hors du temps et de l’espace, pour mettre en scène, à travers le génie de ses musiques, ma propre démarche. « Porgy and Bess », « Rhapsody in Blue », déjà familières dans mes années de jeunesse en Amérique, où j’avais douze ans après la guerre. Ces musiques, ainsi que le jazz, le blues et le gospel m’avaient beaucoup marqué, même plus que je le croyais à l’époque. Comme je l’ai dit plus tôt, j’avais toujours en moi ce rêve secret de devenir un chanteur de blues. Dans « Fascinating Gershwin », je parle avec lui, je partage sa vie, comme si nous étions de vieux amis. Et à travers cette amitié inventée, mais pas tant que cela, je dresse un portrait que je crois original. Celui du juif dans le siècle, le juif éternel émigré, juste avant, pendant et après la Shoah. En racontant la vie géniale de Gershwin, je me raconte aussi. Et peut-être un peu de ce Gershwin Fascinant rejaillira-t-il sur moi et sur vous, chers spectateurs et auditeurs…

Interview réalisée par Steve Krief