Alytus est une ville se trouvant sur la rivière Nemunas et est traversée par les grandes routes reliant les grandes villes du pays.

Il demeure aujourd’hui peu de traces de la vie juive d’Alytus. La synagogue , construite avec des briques jaunes et rouges, date de 1911. Le choix de briques, se différenciant des synagogues en bois du pays, fut déterminé suite à un feu qui ravagea la synagogue en bois de la ville quelque temps auparavant.

Durant l’ère soviétique, le bâtiment fut utilisé comme entrepôt, puis laissé à l’abandon. Des décorations intérieures ont survécu au temps. Des projets de restauration pour en faire un centre culturel sont en cours. La ville compte également un cimetière juif .

La ville de Joniskis est assez ancienne, remontant au 16e siècle. La présence juive à Joniskis date du 18e siècle. Ils vécurent principalement autour des synagogues principales.

Avant la Shoah, la population juive de la ville représentait près de la moitié des habitants. La grande majorité furent massacrés, comme dans l’ensemble du pays. Il ne reste plus de juifs à Joniskis aujourd’hui, mais la petite communauté de Siauliai participa à la ré-inauguration de ses synagogues.

Deux synagogues datant du 19e siècle sont situées l’une à côté de l’autre au centre de la ville, nommées en fonction de leur couleur. La synagogue blanche fut construite en 1823. Elle servit également d’école juive. La synagogue rouge fut construite en 1865. Lors de la période soviétique, celle-ci fut transformée en lieu résidentiel et centre pour la jeunesse.

Le complexe formé par les deux synagogues fut placé sous le patronat du ministère de la culture lituanien en 1970. Une restauration fut entreprise suite à l’indépendance du pays à la fin des années 1990. Fortement endommagée en 2004 et 2007 suite à des tempêtes, les murs détruits furent reconstruits grâce à l’aide des institutions européennes et de la Norvège, en partenariat avec les autorités locales.

Depuis 2014, la synagogue rouge sert de centre culturel. La synagogue blanche a également bénéficié des aides européennes afin d’être restaurée en 2017.

Sources : JTA

La ville de Kedainiai date du 14e siècle, étant une des plus anciennes du pays. Sous l’autorité de la famille Kishkis qui régnait sur la ville à partir de 1490, des marchands juifs furent invités à s’installer. Devenue un centre calviniste au milieu du 16e siècle, les juifs bénéficièrent de droits civiques et de liberté de culte. Ceux-ci travaillèrent dans de nombreux secteurs, reflet de cette bonne intégration : import-export, commerce, artisanat, agriculture…

En 1766, 500 familles juives furent recensées à Kedainiai, qui devient à l’époque un haut lieu d’études. Mais lorsque la région fut administrée par la Russie, les juifs perdirent de nombreux droits. À partir du milieu du 19e siècle, la population juive déclina, passant de près de 5000 en 1847 à 3733 en 1897, principalement suite à des vagues de migration de la fin de ce siècle.

Expulsés par les autorités russes vers l’intérieur du pays pendant la Première Guerre mondiale, les juifs s’y réinstallèrent par la suite. Ils travaillèrent alors principalement dans le domaine agricole, constituant 2500 habitants en 1923.

Kedainiai accueillit en 1939 des réfugiés de Pologne fuyant le nazisme. La majorité des juifs présents dans la ville pendant la Shoah furent massacrés par les nazis avec l’aide de milices locales.

Demeurent aujourd’hui deux synagogues à Kedainiai, située l’une en face de l’autre. Elles servirent d’entrepôts après la guerre et furent restaurées au début du 21e siècle, formant aujourd’hui un complexe culturel. La plus petite des deux, la synagogue d’hiver, fut construite en 1837.

Une exposition permanente y est présentée dans l’ancienne section des femmes, retraçant l’histoire juive de la ville, montrant les anciens lieux de la communauté et commémorant les victimes de la Shoah. La synagogue d’été est plus ancienne, datant de 1784. Un ancien cimetière juif et un cimetière juif plus récent sont situés à proximité de la ville. Un monument a été érigé dans la forêt sur la route de Dotnuva, où ont été massacrés de nombreux juifs pendant la Shoah.

Sources : Encyclopaedia Judaica

La ville de Pakruojis est située sur la rivière Kruoja et a été créée au 15e siècle. La synagogue en bois qui date de 1801 est probablement la plus ancienne de ce type dans le pays. A l’époque de l’entre-deux-guerres, le bâtiment fut utilisé à la fois comme synagogue et école primaire.

La population juive locale fut massacrée pendant la Shoah. Au lendemain de la guerre, l’immeuble a été transformé en cinéma puis est resté à l’abandon. Un feu a lourdement endommagé le bâtiment en 2009, motivant une levée de fonds pour restaurer ce lieu. Ce qui fut entrepris en 2015, avec l’aide d’anciennes photos de la synagogue . Et grâce aux autorités locales et l’aide d’autres pays européens, principalement la Norvège.

Suite à la restauration, l’immeuble abritant l’ancienne synagogue fut réouvert en mai 2017. Il sert depuis de lieu d’accueil à la librairie publique de la fille et s’y déroulent aussi des événements culturels. Une exposition permanente située à l’étage, où priait auparavant les femmes, permet aux visiteurs de découvrir l’histoire des juifs de la région de Pakruojis. Un cimetière juif est situé à l’extérieur de la ville sur la route menant à Linkmuciai et a été restauré en 2011.

Après avoir été accueilli avec colère par les Juifs de Thessalonique vers l’an 50, l’apôtre Paul a été chassé de la ville par ses coreligionnaires qui croyaient en la réincarnation de Jésus. Ils l’emmènent à Bérée, à une soixantaine de kilomètres à l’ouest. Là aussi, Paul a parlé dans une synagogue, mais à Bérée, les Juifs « étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils recevaient la parole avec empressement », selon le récit des Actes des Apôtres 17.

Le fait que le Nouveau Testament mentionne Véria (nom actuel de Bérée) prouve qu’une communauté juive existait dans cette ville macédonienne dès le premier siècle. Il en a été ainsi pendant les deux millénaires suivants, bien qu’avec des interruptions jusqu’en 1943, lorsque l’Holocauste a mis un terme brutal à la vie juive à Véria.

Aujourd’hui, il n’y a plus de juifs à Véria, une ville de quelque 66 000 habitants, mais le quartier où ils vivaient – Barbouta – est toujours là, avec en son cœur une synagogue qui attire un petit mais constant flot de visiteurs. Beaucoup de ceux qui viennent chercher la synagogue sont juifs, mais il y a aussi des chrétiens qui veulent voir l’endroit où Paul a prêché l’évangile il y a 2000 ans. En fait, la synagogue actuelle , qui est perchée au-dessus de la rivière Tripotamus qui traverse Véria, a moins de 200 ans. Il existe une croyance, répandue mais non fondée, selon laquelle la synagogue où Paul s’est exprimé se trouvait au même endroit.

Le 1er mai 1943, les Allemands enferment quelque 300 Juifs dans la synagogue. Pendant trois jours, ils sont privés de nourriture et d’eau. Ceux qui ont survécu ont été déportés, d’abord à Thessalonique, puis à Auschwitz.

Au début de la guerre, Véria comptait une population juive de 600 à 650 personnes, auxquelles s’ajoutaient environ 200 réfugiés venus d’autres régions du pays. 460 Juifs de Véria sont morts pendant l’Holocauste, dont 448 à Auschwitz. 136 Juifs de la ville ont échappé à la déportation en s’enfuyant dans les montagnes, 123 sont revenus après la guerre. Lorsqu’ils sont revenus à Véria, les survivants ont constaté que leurs maisons étaient occupées par de nouveaux arrivants et que tous leurs biens avaient disparu. Certains sont partis pour Thessalonique, mais la majorité d’entre eux sont partis en Israël ou aux États-Unis. En 1970, la communauté juive de Véria a été transférée à la communauté juive de Thessalonique.

En 2002, lors de la réouverture de la synagogue rénovée, le Conseil central des communautés juives de Grèce a publié une brochure contenant une histoire détaillée de la communauté juive de Véria.

Sources : David B. Green, Mystery, Nazis and Paul the Apostle, The Secret History of One of Greece’s Oldest Jewish Communities, Haaretz

Seduva est une ville anciennement connue pour sa production agricole. La présence juive à Seduva semble assez ancienne, datant au moins du 15e siècle.

À la fin du 18e siècle, il y avait environ 500 familles juives. Cent ans plus tard, ils constituaient 56 % de la population totale. Ce nombre déclina au début du 20e siècle. La ville compta une yeshiva et une école juive.

Les activités sociales et culturelles juives souffrirent de l’occupation soviétique en 1940. Un an plus tard, de nombreux juifs furent arrêtés et transportés par les troupes allemandes, aidées par des nationalistes locaux, vers Pavartyciai, un village à cinq kilomètres. Ils y ont été entassés dans des baraquements puis fusillés, d’autres ont été assassinés Liaudiskiai. La ville de Seduva fut libérée en 1944.

Dans une démarche de réparation, le cimetière juif de Seduva fut restauré en 2013, dont la plus ancienne tombe date de 1782 et des mémoriaux inaugurés sur les lieux des massacres, à Pavartyciai et Liaudiskiai .

Une initiative originale est née dans l’élan de ces démarches restauratrices, laquelle doit voir le jour en 2025. Il s’agit du Shtetl perdu , conçu par Sergey Kanovich. Un projet inspiré par les nombreux récits sur les juifs de Seduva. Il se matérialise graduellement, grâce au concours d’architectes ayant travaillé à la conception du musée POLIN. Le musée a pour but de présenter l’histoire juive de Seduva et tous les aspects culturels, religieux, folkloriques et sociétaux au sein du shtetl mais aussi dans les interactions avec la population de la ville.

Le site du musée présente d’ailleurs déjà de nombreux récits à la fois instructifs et amusants sur la vie d’antan, qu’il s’agisse de sports d’hiver, d’un pilote local qui traversa l’Atlantique en 1935 ou l’émouvante histoire de Khana Muzikant, veuve, qui perdit un fils engagé pour la libération de la Lituanie et qui dans les années 1920 travailla avec acharnement pour sauver plusieurs de ses enfants en organisant leur départ.

Sources : Yad Vashem, lostshtetl.lt

La ville, capitale de la région du même nom, connait dans les années 1800 une grande et rapide prospérité de par sa situation géographique. Des chemins de fer et des entreprises furent construits relativement tôt.

Les juifs travaillèrent dans divers secteurs économiques, notamment en tant que tanneurs, dans l’industrie métallique et différentes formes d’artisanat.

La présence juive dans la ville de Siauliai date probablement du 17e siècle. Ils obtinrent l’autorisation de construire une synagogue dès 1701. La vie sociale et culturelle fut aussi assez variée et présente. Il y avait une quinzaine de synagogues et plusieurs écoles juives.

La population juive de Siauliai était de près de 10 000 personnes en 1902, ce qui représentait alors les trois-quarts de la population générale.

En 1915, de nombreux juifs furent expulsés vers la Russie intérieure. Siauliai, qui était une des principales villes lituaniennes au tournant du 20e siècle. Avant l’invasion allemande, quelques centaines de juifs réussirent à fuir en Russie. Parmi ceux qui restaient, des milliers furent assassinés par les Allemands et leurs hommes de main locaux. Il y eut, comme souvent dans la région, peu de survivants à la Shoah. Un mémorial a été installé.

Au lendemain de la guerre, la communauté juive se reconstitua progressivement. Il y avait 4000 juifs à Siauliai en 1960. Un chiffre qui déclina pendant l’occupation soviétique et suite à l’indépendance de la Lituanie. L’ancienne maison construite en 1908 dans un style art nouveau qui appartenait à des marchands juifs, la famille Frenkelis, sert aujourd’hui de musée juif de l’ancienne vie juive locale.

En 2021, un projet de construction de piste cyclable prévu près d’une fosse de victimes de la Shoah fut suspendu suite à des réclamations. La ville a également un ancien cimetière juif .

Sources : Encyclopaedia Judaica, Times of Israel

Tirksliai est une petite ville du nord de la Lituanie. La présence juive dans la ville de Tirksliai date probablement du 18e siècle.

À l’image de la majorité des autres établissements religieux régionaux, la communauté construisit une synagogue en bois au 19e siècle, qui abritait de nombreux manuscrits en hébreu et en yiddish. Elle possédait plusieurs entrées, probablement pour permettre une entrée séparée des hommes et des femmes.

La communauté juive fut décimée pendant la Shoah. La synagogue fut d’abord utilisée comme entrepôt par les Soviétiques, elle a été remise en état suite à l’indépendance de la Lituanie.

Ziezmariai se situant au carrefour de la route entre Vilnius et Kaunas, elle fut souvent traversée et attaquée par des troupes lors de conflits régionaux.

La présence juive dans la ville de Ziesmariai date probablement du 16e siècle. Une vie juive s’organisa graduellement avec l’ouverture d’écoles juives et de lieux d’activités sociales et culturelles, dans le domaine du sport et du théâtre.

Une synagogue en bois fut construite au milieu du 19e siècle. Fortement endommagée par des feux, elle fut à chaque fois reconstruite. Après-guerre, l’Union soviétique utilisa la synagogue comme lieu d’entreposage, Suite à l’indépendance de la Lituanie, un projet de restauration fut entrepris en 2017. Un projet de musée sur l’histoire juive locale est à l’étude.

Rezekne est construite sur sept collines, ce qui lui donna son nom. La présence juive à Rezekne date probablement du 18e siècle. La population juive de la ville se développa principalement dans la deuxième partie du 19e siècle, passant de 542 en 1847 à près de 6 500 en 1897. La plupart des juifs travaillaient alors comme artisans et commerçants. Leur participation à la vie de la Cité fut facilitée dans l’entre-deux-guerres. La communauté bénéficia d’une yeshiva et d’écoles juives.

Suite à l’invasion allemande en 1941, la plupart des juifs encore présents furent exterminés. La vie juive reprit très timidement après la guerre, notamment à cause des restrictions soviétiques. Une synagogue fut encore utilisée, la seule qui survécut parmi les onze qui existaient. Construite en bois, comme ce fut souvent le cas dans le pays, elle date de 1845. Elle a été restaurée en 2016 et des événements culturels y sont organisés depuis. La population juive était estimée à 250 en 1970, puis déclina encore à 40 en 2025.

Ludza est connue pour son ancien château. La présence juive à Ludza date probablement du 16e siècle, mais se pérennisa à partir du 18e siècle. Ainsi, il y avait au tournant du 19e siècle 582 juifs à Ludza. Et 2803 à la fin de celui-ci. Leurs activités principales à l’époque étaient celles de tailleurs et d’artisans. Mais ils étaient également présents dans le commerce céréalier, le bois et d’autres produits agricoles.

Ludza était célèbre pour ses éminents rabbins et érudits, principalement ceux issus de la famille Zioni. La plupart des enfants étudiaient dans les écoles juives locales. Il y avait huit synagogues dans la ville en 1937, construites en bois. Parmi elles, celle qui fut probablement la plus ancienne de Lettonie, construite aux alentours de 1800 et qui survécut à l’immense incendie de 1938. Cette synagogue fut utilisée après-guerre par les quelques juifs qui y retournèrent et restaurée en 2016.

Lors de l’occupation allemande en 1941, les juifs furent forcés de vivre dans un ghetto. L’immense majorité des juifs furent massacrés pendant la Shoah.

La synagogue de Ludza, nommée monument national en 2013, a été récemment transformée en musée suite à des travaux de restauration. Elle présente l’histoire de la communauté juive locale au fil des siècles.

Sources : Encyclopaedia Judaica

La Cité des Ducs est la capitale historique des États de Savoie.

La présence juive à Chambéry date probablement du 14e siècle, suite à l’appel favorable pour leur installation en 1319 par le Comte Edouard. La plupart des familles habitèrent rue de la Juiverie, actuellement rue de la Trésorerie . Cette rue faisait face à une tour à deux étages rattachée alors au château.

Ils exerçaient souvent le métier de banquiers et prêteurs sur gages, à la fois à cause de l’interdiction aux chrétiens par l’Église d’exercer ce métier, mais aussi car l’accès des juifs aux autres métiers était limité voire interdit par les autorités locales dans une bonne partie de l’Europe. En Savoie, ils pratiquèrent aussi deux autres métiers : celui de chiffonnier et surtout celui de médecins, notamment auprès des princes de Savoie.

Malgré une autonomie relativement bonne à l’époque, cela n’empêcha pas que lors de la grande peste, de nombreux juifs furent assassinés au 14e siècle, accusés de l’avoir propagée. S’en suivirent une période de retour au calme, puis à nouveau persécuté en 1466. Ce qui provoqua le départ de la plupart des juifs de Savoie pour l’Italie.

Si le souffle de la Révolution française motiva un retour et une venue des juifs en France, la population juive de Savoie augmenta surtout suite à la guerre de 1870. Ainsi, de nombreux juifs d’Alsace-Lorraine s’installèrent dans d’autres villes de France, dont certains en Savoie.

Au tournant du 20e siècle, les juifs y vécurent paisiblement. Lors de la Seconde Guerre mondiale, des réseaux se constituèrent pour passer en zone libre, puis pour franchir la frontière suisse dans les alentours d’Annemasse et Novel.

Selon une étude de Bernhard Blumenkranz de 1970, la communauté juive de Chambéry comprenait alors 120 personnes. La synagogue de Chambéry se situe dans l’impasse Chardonnet.

Sources : « Les Juifs en Savoie du moyen-âge à nos jours » de Jacques Rachel, Encyclopaedia Judaica

Ville frontalière de Genève, Annemasse s’est principalement développée à partir du début du 20e siècle.

La présence juive à Annemasse date probablement du moyen-âge, mais fut assez faible. Cela changea avec l’émancipation des juifs de France suite à la Révolution et surtout avec l’arrivée dans la région de juifs d’Alsace-Lorraine.

Au tournant du 20e siècle, les juifs y vécurent paisiblement. Lors de la Seconde Guerre mondiale, des réseaux se constituèrent pour passer en zone libre, puis pour franchir la frontière suisse dans les alentours d’Annemasse et Novel.

Parmi eux, le couple de Résistants Flore et Georges Loinger, membres de l’OSE et des réseaux Bourgogne et Garel, qui ont fait passer 350 enfants juifs en Suisse via Annemasse. Ils furent assistés par Tony Gryn, Mila Racine et son frère Emmanuel Racine.

Mila dirigea des convois d’enfants et fut arrêtée pendant une de ces missions en 1943 et incarcérée à la prison du Pax. Elle mourut deux ans plus tard à Mauthausen. Un parc en sa mémoire a été inauguré en 2023. Une école primaire d’Annemasse porte le nom de Marianne Cohn, Résistante qui a également participé au sauvetage d’enfants juifs en Savoie, assassinée par la Gestapo. Jean Deffaugt, maire d’Annemasse pendant la guerre, fut reconnu Juste parmi les Nations pour avoir sauvé des enfants juifs emprisonnés par les occupants et menacés de déportation. Une place porte son nom.

Selon une étude de Bernhard Blumenkranz de 1970, la communauté juive d’Annemasse comprenait 60 personnes. Priant autrefois dans la ville voisine de Genève, les juifs ont désormais une synagogue .

L’année 2022 fut dédiée par la mairie d’Annemasse à la mémoire de Marianne Cohn. Un hommage a été rendu au courage de Mila Racine et Marianne Cohn lors d’un événement organisé par la synagogue en 2023, à l’occasion de l’inauguration du parc. Une Maison de la Mémoire devrait être inaugurée en 2025, à l’emplacement de l’ancienne prison du Pax.

Sources : « Les Juifs en Savoie du moyen-âge à nos jours » de Jacques Rachel, Yad Vashem, Times of Israel

Cette très belle ville des Alpes située entre un lac et des montagnes est très appréciée par les résidents et les touristes depuis des siècles.

La présence juive à Annecy date probablement du Moyen Age. Ils vivaient sur la rive droite du Thiou, en dehors de l’enceinte fortifiée de la ville. La rue des Juifs est ensuite devenue le quai de l’Évêché. Pendant la grande peste, les juifs furent accusés d’avoir empoisonné des fontaines et jetés en prison.

Si le souffle de la Révolution française motiva un retour et une venue des juifs en France, la population juive de Savoie augmenta surtout suite à la guerre de 1870. Ainsi, de nombreux juifs d’Alsace-Lorraine s’installèrent dans d’autres villes de France, dont certains en Savoie.

Au tournant du 20e siècle, les juifs y vécurent paisiblement. Lors de la Seconde Guerre mondiale, des réseaux se constituèrent pour passer en zone libre, puis pour franchir la frontière suisse dans les alentours d’Annemasse et Novel.

Parmi eux, Mila Racine, qui rejoint la Résistance à Annecy, est un des membres fondateurs avec son frère Emmanuel Racine, Tony Gryn et Georges Loinger. Elle dirige des convois d’enfants et fut arrêtée pendant une de ces missions en 1943.

Selon une étude de Bernhard Blumenkranz de 1970, la communauté juive d’Annecy comprenait 360 personnes. Un chiffre qui doubla en quinze ans, grâce notamment à l’arrivée de juifs d’Afrique du Nord. La synagogue actuelle d’Annecy se situe rue de Narvik.

Sources : « Les Juifs en Savoie du moyen-âge à nos jours » de Jacques Rachel

Comme son nom l’indique, Aix-les-Bains est une station thermale française réputée.

La présence juive à Aix-les-Bains date probablement du moyen-âge, mais fut assez faible. Cela changea avec l’émancipation des juifs de France suite à la Révolution et surtout avec l’arrivée dans la région de juifs d’Alsace-Lorraine.

La communauté juive d’Aix est surtout connue pour sa Yechiva Chachmei Tsorfat (« La Yechiva des Sages de France ») créée en 1945 par le rabbin Moshe Leybel et le rabbin Ernest Weill afin d’accueillir de jeunes survivants de la Shoah qui se trouvaient alors dans la ville. Depuis, des milliers d’étudiants y ont été accueillis.

Selon une étude de Bernhard Blumenkranz de 1970, la communauté juive d’Aix-les-Bains comprenait 350 personnes. Celle-ci dispose aujourd’hui de plusieurs petites synagogues de différents rites.

En 2024, place Maurice-Mollard, des documents et photographies d’époque illustrant les textes du Résistant aixois Aimé Pétraz, ont été présentés dans le cadre de l’exposition « Aix libérée 21.08.1944 ».

Sources : « Les Juifs en Savoie du moyen-âge à nos jours » de Jacques Rachel

Ville finlandaise assez ancienne, Hameenlinna est connue pour les nombreux lacs qui la traversent ainsi que les lieux aux alentours. Autres attractions : les traces de sa vie médiévale et le château du Hame.

Avant l’indépendance de la Finlande, des soldats russes y stationnèrent, parmi lesquels des juifs. Un carré juif est installé dans le cimetière de la ville, fondé dans les années 1770. Y sont enterrés les soldats russes de confession juive, la plupart des tombes datant du début du 20e siècle. Le cimetière fait aujourd’hui partie d’un parc qui abrite toujours ces tombes.

Ville la plus orientale du pays, Hamina date au moins du 14e siècle. Elle est connue aujourd’hui pour son port, son industrie forestière et son climat particulier.

Dans cette ville finlandaise stationnèrent des soldats russes avant l’indépendance, vu qu’elle se trouvait à quelques kilomètres de l’actuelle frontière avec la Russie. Un carré juif est installé dans le cimetière de la ville, fondé en 1773. Y sont enterrés les soldats russes de confession juive, la plupart des tombes datant du début du 20e siècle. Le carré juif fut vandalisé en 2020.

Tampere est la seconde agglomération de Finlande et se situe entre deux lacs. Ville relativement récente, elle fut créée en 1775 par Gustave III de Suède, dans le but de faciliter les échanges commerciaux dans la région.

Une communauté juive fut créée dans cette ville en 1947. Néanmoins, cette communauté constituée de moins d’une centaine de personnes, cessa d’exister en 1981 suite à de nombreux départs. Il ne resta alors que neuf membres. Elle n’arriva pas à se reconstituer depuis.

Il y a à Tampere un cimetière juif

Namur est la capitale de la région wallonne et possède un grand patrimoine culturel datant de 2000 ans.

La présence juive namuroise déclina dès le 19e siècle, contrairement aux autres villes belges qui témoignèrent d’un développement de la vie juive, comptant au maximum une centaine de personnes. Ainsi, en 1907, la communauté juive disparut de Namur.

Des documents attestent de la présence d’un rabbin et d’un hazan dans les années 1860, qui y assurèrent un culte dans une maison de prières. La population déclinant, un minyan ne fut plus possible au tournant du 20e siècle et la synagogue fut définitivement fermée.

Arlon est une ville très ancienne, datant de la période gallo-romaine. Depuis 1831, au lendemain de l’indépendance nationale, la constitution belge réglemente le culte juif de la même manière que les autres religions reconnues. Néanmoins, il faudra attendre une trentaine d’années pour voir les premières synagogues officielles être construites et inaugurées. En attendant, les prières et fêtes religieuses étaient organisées dans des lieux de transition. Ce sera non pas Anvers ou Bruxelles, mais Arlon qui accueillera la première synagogue, inaugurée en 1865.

La communauté juive d’Arlon, dont les premiers membres s’établirent probablement au 12e siècle, compte alors 130 personnes, principalement originaires d’Alsace-Lorraine et exerçant les métiers de marchands de chevaux et de bestiaux. En 1861, compte tenu que la maison de prière de la rue de l’Esplanade était devenue trop petite, la ville d’Arlon attribue un terrain à bâtir et requiert les services de l’architecte Albert Jamot. Son style fut inspiré par des synagogues de Moselle, sa façade extérieure étant le seul élément un peu distinctif. Des tables de la Loi couronnent son fronton triangulaire. Malgré cet élan, la communauté juive d’Arlon ne connaîtra pas la même croissance que celles de Bruxelles, Anvers et Liège.

Suite à la Shoah qui fit de nombreuses victimes parmi les juifs n’ayant pas pu rejoindre la France Libre, des survivants tentèrent d’y reconstruire une vie juive. Un monument situé dans le cimetière juif d’Arlon commémore les victimes de la Shoah. Ce cimetière, qui date de 1856, est le plus ancien de Wallonie encore en activité et le seul avec celui de Dieweg à Bruxelles qui abrite des tombes du 19e siècle.

Au tournant du 21e siècle, il ne restait plus qu’une quarantaine de juifs à Arlon. La synagogue fut fermée en 2014 afin d’être restaurée et ouvrit ses portes lors du Rosh Hashanah de 2019, lorsque le rabbin Jean-Claude Jacob y accueillit les fidèles. Elle demeure aujourd’hui un monument local très visité.

Sources : Musée juif de Belgique, Consistoire, Times of Israel, Politique et Religion : le Consistoire Central de Belgique au XIXe siècle

La ville d’Ostrava est surtout connue pour son activité économique. Elle fut une des grandes régions minières du charbon et un bassin sidérurgique majeur.

La présence juive dans la ville fut assez tardive, étant limitée par les autorités locales. Des documents font état d’une location de distillerie par un habitant juif en 1786. Une communauté se constitua lentement, prenant forme officiellement en 1875 avec une soixantaine de fidèles. Un cimetière juif fut ouvert trois ans plus tôt.

La révolution industrielle eut un impact majeur sur la ville, notamment avec le développement des activités minières du charbon et de l’aciérie. De nombreux juifs d’autres villes de Moravie et de Galicie s’installèrent à Ostrava.

Une synagogue fut inaugurée en 1879, il y avait alors un peu plus d’un millier de juifs à Ostrava. Ce chiffre augmenta rapidement, passant à 5 000 en 1900. Il doubla en 1937, malgré l’alyah face au risque d’invasion allemande, notamment suite à la venue de réfugiés de Galicie et de Russie. Signe du développement de la vie associative et culturelle juive à Ostrava, la ville avait une école juive fondée en 1919 et accueillit les Maccabiades de 1929. Les villages environnants de Frystat, Karvinna, Orlova, Frydek, Mistek et Hrusov accueillirent également une population juive significative.

Lors de l’occupation allemande, les synagogues d’Ostrava et des villages qui la jouxtent furent incendiées. 1200 juifs furent transférés dans le camp de travail de Zarzecze. En tout, 3567 juifs furent déportés et seuls 253 survécurent.

Une communauté juive tenta de se reconstituer après la Shoah. Une salle de prière fut ouverte en 1978 et un cimetière juif utilisé à Sliezska Ostrava. Il ne resta que peu de juifs au tournant du 21e siècle.

Sources : Encyclopaedia Judaica

Osoblaha est un village de Silésie très prisé des touristes contemporains pour ses bâtiments datant du Moyen Âge. La présence juive date probablement de cette époque et fut assez stable le long des siècles, jusqu’au 18e. Des réfugiés juifs issus de Vienne et de Pologne s’y installèrent. La communauté juive d’Osoblaha compta la présence d’éminents rabbins.

Le nombre de juifs déclina surtout au début du 19e siècle, suite aux conflits régionaux et aux menaces d’expulsion. La plupart s’installèrent dans les villes environnantes, principalement à Krnov. Ainsi, il n’en resta plus que 37 en 1921 et la synagogue fut démolie douze ans plus tard, les objets de culte transférés à Krnov. Le cimetière juif fut détruit pendant la Seconde Guerre mondiale puis restauré dans les années 1950 par les autorités tchécoslovaques. Il fut victime de vandalisme en 2019, un phénomène pourtant assez rare dans le pays. 343 tombes ont été répertoriées, les plus anciennes datant de la fin du 17e siècle.

Sources : Encyclopaedia Judaica et JTA

Olomouc fut la capitale de Moravie du 14e au 17e siècle et une ville commerçante de première importance à cette époque.

La présence juive est très ancienne et semble dater du 11e siècle. Des documents du Moyen Âge seront retrouvés et attestent des paiements d’impôts de la part des juifs aux autorités locales. Les juifs d’Olomouc furent expulsés en 1454 et leurs biens saisis. Néanmoins, quelques juifs furent autorisés à venir en ville les jours de semaine.

Ce n’est qu’en 1848 que la communauté juive se reconstitua, lorsque ceux-ci obtinrent les droits égaux de citoyens. Une congrégation fut fondée quinze ans plus tard. À la fin du siècle, la ville avait une synagogue et un cimetière juif.

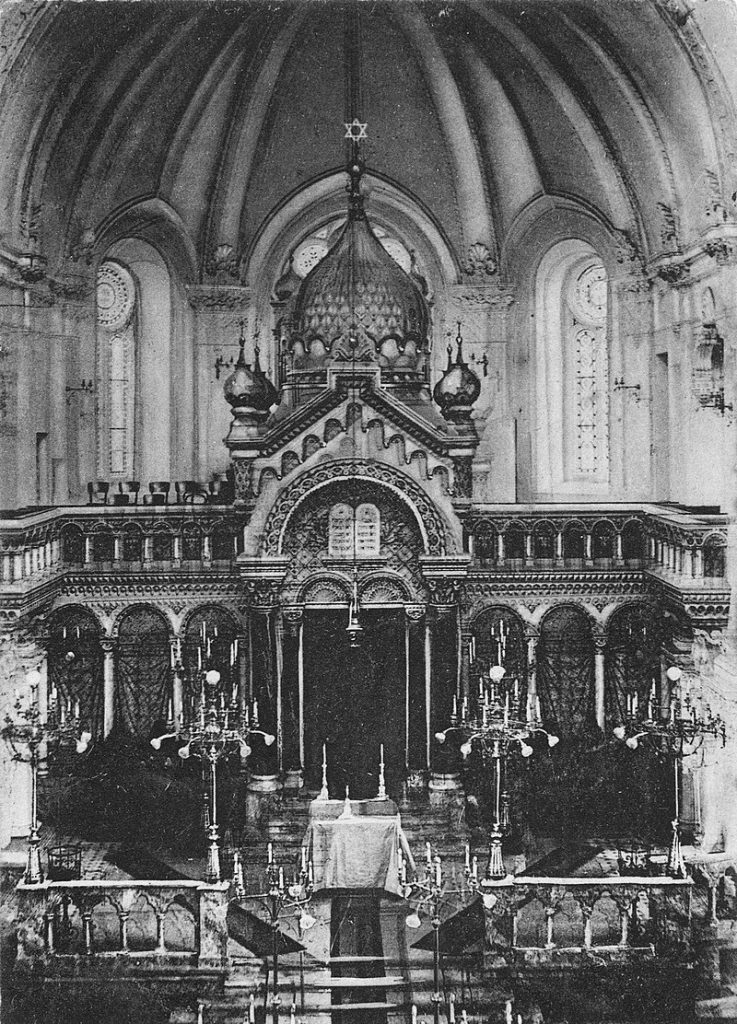

La très belle synagogue de style oriental-byzantin, dessinée par l’architecte Jakob Gartner, fut d’ailleurs inaugurée en 1897. L’année où la convention sioniste se tint à Olomouc, accueillant notamment Theodor Herzl. Les juifs participèrent au développement économique, notamment dans le secteur du malt et le commerce du bétail.

De nombreux réfugiés des régions voisines, en particulier de Galicie, s’installèrent à Olomouc suite à la Première Guerre mondiale. Ainsi, la population juive passa de 2 200 au début du 20e siècle à 4 000 à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Shoah, la majorité des juifs furent déportés. Seuls 232 survécurent. La synagogue fut incendiée. Une plaque a été posée sur la place Palach, à proximité de son ancien emplacement.

Au lendemain de la guerre, une communauté juive tenta de se reconstruire. Un mémorial de la Shoah fut installé dans le cimetière juif en 1949 et six ans plus tard une synagogue ouverte. Une plaque a également été posée en 1996 sur l’école élémentaire de la rue Halkova où les juifs furent rassemblés pendant la Shoah avant d’être déportés. Il demeure aujourd’hui une petite communauté juive à Olomouc.

En 2017, un sefer torah fut ramené à Olomouc après avoir été sauvé pendant la Shoah par le musée juif de Prague et acheté dans les années 1960 au gouvernement tchèque par le philanthrope britannique Ralph Yablon pour être confié à la synagogue de Westminster. Suite à la renaissance récente de la communauté juive d’Olomouc, celle-ci demanda à récupérer ce sefer torah vieux de 200 ans, ayant désormais un lieu pour l’accueillir.

Sources : Encyclopaedia Judaica

Kojetin est une ville de Moravie connue comme carrefour commercial pendant des siècles et accueillant aujourd’hui de nombreuses manifestations culturelles.

La présence juive à Kojetin semble dater au moins du 13e siècle, bien que les documents les plus anciens trouvés qui l’attestent datent de 1566. Ils mentionnent la présence de 52 familles juives dans la Judengasse. Il y avait au 16e siècle une synagogue et un cimetière juif . La synagogue a été restaurée à plusieurs occasions, notamment en 1614 et 1718.

La ville accueillit au 17e siècles des réfugiés juifs issus de Chmielnicki et Vienne. La communauté juive se développa lors des deux siècles suivants.

Ainsi, 443 juifs habitaient Kojetin en 1829. La révolution industrielle de la fin du 18e siècle motiva de nombreux départs, notamment de ses citoyens juifs. Ainsi, ils n’étaient plus que 162 en 1869.

Un chiffre qui baissa encore à 72 en 1930. Un grand nombre d’entre eux furent déportés pendant la Shoah. Une partie des textes et objets de culte de la synagogue de Kojetin ont pu être transférés à temps au musée juif de Prague.

La synagogue est utilisée aujourd’hui comme église. Une plaque sur l’immeuble rappelle le lieu et rend hommages aux personnes assassinées pendant la Shoah.

Sources : Encyclopaedia Judaica

Brno est la capitale de la Moravie. La présence juive date au moins du 13e siècle, à l’invitation des autorités locales, afin de s’y établir sans les mesures discriminatoires imposées en d’autres lieux à l’époque.

Cet accueil chaleureux encouragea le développement et près de 1000 juifs y vécurent en 1348. Des tombes datant de cette époque ont même été retrouvées. Néanmoins, les juifs furent exclus de la ville en 1454 et ne purent s’y réinstaller officiellement qu’en 1848.

Malgré ces restrictions, les juifs tentèrent d’y maintenir une présence et une vie active régulière, notamment dans l’imprimerie avec l’existence au 18e siècle d’un éditeur de textes hébraïques.

Suite à la révolution de 1848, les juifs purent à nouveau y vivre librement. Une synagogue fut construite en 1855 et un cimetière juif trois ans plus tôt. Les juifs contribuèrent à l’essor de l’industrie textile.

Conséquemment à la Première Guerre mondiale, la ville accueillit de nombreux réfugiés d’Europe de l’Est, augmentant considérablement la population juive de Brno. Ainsi, celle-ci passa de 134 en 1834 à 7809 en 1890 et 10202 en 1930. Les lieux culturels et universitaires de la ville permirent le développement intellectuel. Une grande partie des juifs de Brno furent déportés et assassinés durant la Shoah. Une plaque commémorative se trouve aujourd’hui sur l’emplacement d’où ils furent déportés en masse.

Un millier de juifs survivants retournèrent à Brno après la guerre et tentèrent de faire revivre sa communauté. La synagogue orthodoxe , qui datait de 1932, fut restaurée et inaugurée à nouveau en 1968. Composée de 700 personnes, la communauté juive diminua au tournant du 21e siècle, avec 300 fidèles. Peu nombreuse, elle prit pourtant une part active dans la gestion et la restauration des synagogues et cimetières juifs de toute la région de Moravie.

En 2016, un sefer torah fut inaugurée dans la synagogue, marquant la fin d’une année dédiée à la restauration de celle-ci. Des centaines de personnes participèrent à l’événement, notamment le maire de la ville et l’Évêque de Brno. La communauté juive s’est stabilisée depuis une vingtaine d’années et est toujours composée de près de 300 personnes.

En 2024 fut projeté le film Letters from Brno de Karen Kruger, racontant l’histoire des 40 ans de ses recherches sur le passé de sa famille maternelle originaire de Brno. De longues enquêtes lui ayant permis de découvrir le parcours de sa mère, faisant partie des 669 enfants juifs tchèques transportés à Londres en 1939, grâce à l’opération de sauvetage de l’Anglais Nicholas Winton.

Sources : Encyclopaedia Judaica et Times of Israel

Austerlitz, Slavkov u Brna en tchèque, est une ville surtout célèbre pour la bataille napoléonienne de 1806.

La présence juive en Moravie y est une des plus anciennes, son cimetière juif datant du 12e siècle. Parmi les illustres personnages issus de la ville, on trouve l’auteur du Sefer ha-Minhagim (1294), Moses ben Tobiah. Il existait d’ailleurs à l’époque une yeshiva à Austerlitz.

Au début du 17e siècle, la ville compta une soixantaine de familles juives. A la fin de celui-ci, le cimetière juif fut détruit. La synagogue fut détruite par le feu en 1762 et reconstruite grâce à l’effort collectif des communautés environnantes. Une nouvelle synagogue fut inaugurée en 1857 et un nouveau cimetière juif utilisé quinze ans plus tard, la population juive étant à l’époque de 544 personnes. Néanmoins, elle déclina au fil du temps, pour arriver à 66 en 1930. Certains réussirent à fuir l’invasion nazie de 1938, mais un grand nombre furent déportés pendant la Shoah.

La synagogue sert désormais de musée juif et arbore une plaque mémorielle en souvenir des victimes de la Shoah. Il demeure également un cimetière juif .

Sources : Encyclopaedia Judaica

Chodova Plana est une ville connue en tant qu’ancienne route commerciale, pour ses mines et sa brasserie et les lointains combats entre nobles pour y régner.

La présence juive date probablement de la fin du 16e siècle. Il a été fait mention d’une synagogue en 1645, ainsi que d’un ancien cimetière juif , où se trouvent quelques centaines de tombes.

Menacée à plusieurs reprises d’expulsion, une communauté juive s’y pérennisa. Une vingtaine de familles juives y vivaient au milieu du 18e siècle, époque à laquelle une synagogue de style baroque fut construite, en 1759.

Le siècle suivant, la communauté bénéficia de la protection et du soutien du Comte Catejan de Berchem-Haimhausen (1795-1863), ce qui lui permit d’employer un rabbin à plein temps et de soutenir d’autres initiatives sociales et culturelles.

En remerciement, une plaque à la mémoire de la famille Haimhausen fut installée dans la synagogue. La vie juive s’y développa donc au fil du 19e siècle, le nombre atteignant 230 personnes.

Un nouveau cimetière juif fut créé en 1890 et fut utilisé jusque dans les années 1930. Suite à l’annexion des Sudètes en 1938 par les occupants allemands, la communauté juive fut décimée. Il ne reste d’ailleurs aujourd’hui de traces que les deux cimetières juifs de la ville.

Sources : Encyclopaedia Judaica

Zatec est une ancienne ville royale, datant au moins du 11e siècle.

La présence juive à Zatec est très ancienne, datant au moins du 14e siècle. Néanmoins, suite à des attaques et une expulsion, leur retour officiel ne se fit qu’à la fin du 19e siècle. En effet, seules deux familles juives vivaient à Zatec en 1852.

Un cimetière juif fut ouvert en 1869 et une synagogue inaugurée trois ans plus tard.

A son apogée, la population juive était de 1082 en 1921, puis elle déclina à 760 dix ans plus tard. La communauté fut décimée pendant la Shoah.

Zatec est surtout connue dans l’histoire juive pour le centre d’armement qui y fut aménagé après-guerre par des vétérans américains dans le but de les transporter ensuite pour soutenir le yichouv israélien craignant avant la guerre d’Indépendance.

Principalement des avions démobilisés qui furent retapés et servirent à la création de l’armée de l’air israélienne.

Une histoire racontée dans le documentaire « A Wing and A Prayer » de Boaz Dvir (2015) par un de ses participants, Al Schwimmer, fondateur de l’Israel Aerospace Industries.

Sources : Encyclopaedia Judaica & Times of Israel

Votice est une ville assez ancienne de Bohème.

La présence juive date au moins du 16e siècle, un document de 1538 faisant référence au cimetière juif de la ville. Une dizaine de familles juives habitaient alors à Votice. Une synagogue fut construite en 1661 (et démolie en 1950).

Une cinquantaine de familles juives y vivaient au tournant du 19e siècle, la plupart travaillaient comme marchands de graines, dans cette ville célèbre pour son économie agraire. À la fin de ce siècle, la ville et les villages environnants comptèrent 560 juifs.

Cette population déclina ensuite, passant à 76 en 1930. Ceux qui ne purent pas fuir à temps avant l’arrivée des nazis furent déportés et assassinés. La synagogue et le cimetière juif furent préservés après la guerre.

Sources : Encyclopaedia Judaica

Usti Nad Labem est une ville dont sont originaires des personnages importants de la noblesse tchèque et connue pour son industrie chimique.

La présence juive à Usti Nad Labem date au moins du 16e siècle, mais fut très irrégulière, car limitée par les autorités. Ce n’est qu’à partir de 1848 que les juifs purent s’y installer officiellement. Ainsi la population juive de Usti Nad Labem passa d’une centaine de personnes en 1880 à près de 1000 en 1930. La communauté disposa d’un lieu de culte à partir de 1863, ainsi que d’un cimetière juif .

Avec la montée du nazisme, la plupart des juifs quittèrent la ville. Les quelques-uns qui restaient furent déportés suite aux accords de Munich.

Après la guerre, une communauté juive se reconstitua, comptant 800 personnes en 1948. Parmi les personnalités de cette époque, Ernst Neuschul-Norland (1895-1968) qui peignit le portrait du premier président tchécoslovaque.

Sources : Encyclopaedia Judaica