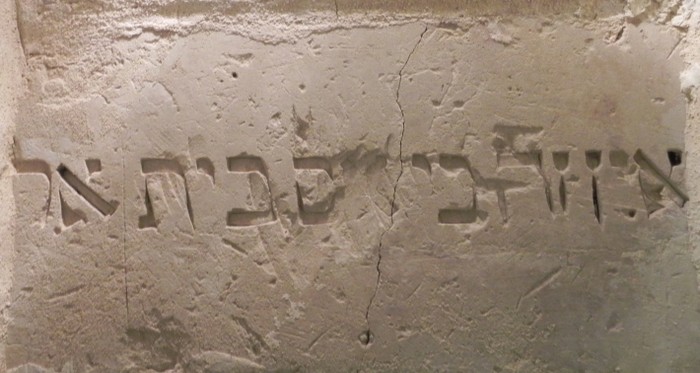

S’il reste peu de traces physiques de la présence juive à Macerata, les curieux peuvent toutefois se rendre à la bibliothèque de la ville qui contient des archives mentionnant la communauté juive et ce depuis 1287. La mairie de la ville abrite également une pierre tombale comportant une inscription hébraïque datant de 1553 et référant au décès de Rabbi Avigdor. La tombe a certainement été transportée ici depuis l’ancien cimetière juif de Cappuccini Vecchi.

L’ancien quartier juif se trouvait dans ce qui est aujourd’hui Vicolo Ferrari.

En 1943, 40 juifs -principalement d’origine étrangère, furent arrêtés à Macerata et des villages avoisinants. Seulement 3 sont revenus de déportation.

Les juifs se sont installés à Pergola au XIIIe siècle. Le bâtiment qui abritait la synagogue est toujours visible au Via Don Minzoni, 9. Un cimetière juif a été identifié sur la route qui mène à Mezzanotte, un projet d’excavation est en cours.

La ville de Sabbioneta a ceci de particulier qu’elle a été créée au XVIe siècle par le prince Vespasiano I Gonzaga Colonna selon les principes architecturaux de la Renaissance. Dans cette « ville idéale », le ghetto juif avait autant sa place que le palais ducal, les jardins, ou l’amphithéâtre construit en style antique. En 1551, une imprimerie hébraïque est ouverte par Tobias Foa à Sabbioneta. Bien que la communauté ait été décrite comme « vivante » au XIXe siècle, il y avait très peu de juifs dans la ville à la veille de la Seconde Guerre mondiale et c’est encore le cas aujourd’hui.

La synagogue de Sabbioneta date de 1824 et est située à l’emplacement de l’ancien ghetto. Après des années de négligence et d’abandon, elle a été rénovée en 2010. Aucun signe distinctif ne permet de remarquer la fonction du bâtiment depuis l’extérieur. Toutefois, la salle de prière est splendide. Dans le style lombard, les murs sont en marbre beige et le plafond est soutenu par des colonnes corinthiennes. Depuis 2008, la synagogue est inscrite au patrimoine de l’UNESCO.

Naples est connue pour son mont Vésuve, l’enthousiasme volcanique de sa population, les pages que lui consacre Elena Ferrante et, plus récemment, les films du grand réalisateur Paolo Sorrentino.

La présence juive napolitaine date au moins du 1er siècle, comme le mentionnent les textes de Flavius Joseph. Comme l’attestent des découvertes archéologiques de 1908, la vie juive au 4e siècle était significative. Des tombes de cette époque ont été trouvées, avec des inscriptions en grec, latin et hébreu. Ces inscriptions sont décorées par des menoroth et des cédrats.

La communauté juive disposait d’une synagogue et d’une école dès le 11e siècle dans la giudecca qui se trouvait à San Marcellino, près de la Via dei Tintori. Lors de la visite de Benjamin de Tudèle en 1159, il constata la présence de 500 juifs napolitains. Malgré certaines exactions à la fin du 13e siècle, la situation des juifs au Moyen Âge fut relativement heureuse et égalitaire. Ainsi, cela motiva l’arrivée de migrants, surtout suite à l’Inquisition espagnole.

Une imprimerie hébraïque fut ouverte à la fin du 15e siècle. À cette époque, une vingtaine de livres furent publiés par les imprimeurs Gunzenhausen, Soncino et Katorzo. Il s’agissait principalement de textes bibliques, mais aussi d’une traduction hébraïque de textes sur la médecine d’Avicenne. Néanmoins, en 1510, les juifs napolitains furent expulsés. La réinstallation des juifs fut temporairement autorisée de 1735 à 1746. La communauté juive réussit à prendre forme dans les années 1830, grâce à la famille Rothschild. Une synagogue fut inaugurée en 1864, au Palazzo Sessa, qui demeure le lieu de culte de la communauté aujourd’hui. Un ancien cimetière juif se trouve Via Cimitero Israelita.

La communauté juive fut principalement présente Via Cappella Vecchia. Près d’un millier de juifs habitaient à Naples en 1931. Des juifs furent assassinés pendant la Shoah, mais le débarquement allié put sauver la grande majorité d’entre eux. Devenue une base alliée importante dès les débarquements de 1943, de nombreux soldats juifs aidèrent à la reconstruction de la communauté. À la fin de la guerre, 534 juifs napolitains furent recensés. En 2026, il n’y en a plus que 200.

Comme dans de nombreuses villes européennes, la ville de Naples a subi l’importation et l’instrumentalisation du conflit entre le Hamas et Israël suite au pogrom du 7 Octobre. Des touristes israéliens furent menacés et la synagogue visé par un projet terroriste en 2025.

Sources : Encyclopaedia Judaica, JC, Times of Israel

Célèbre inspiration de Stendhal, Parme est une ville aux très nombreuses institutions culturelles : musées, théâtres et salles de concerts. La région d’origine de Verdi qui y est célébré chaque année lors d’un festival. Et, bien entendu, Parme est aussi connue pour toutes les spécialités culinaires qui associent son nom.

Histoire des juifs de Parme

La présence juive à Parme date probablement du 14e siècle. Ils jouèrent un grand rôle économique dans la région, protégés par les familles Visconti et Sforza. Une synagogue fut construite en 1448. Néanmoins, la ville assista à une montée de l’antisémitisme durant ce siècle, ce qui aboutit à leur expulsion de Parme en 1504. Ce n’est que suite aux conquêtes napoléoniennes dans la région que les juifs purent se réinstaller à Parme.

Signe de cet accès aux mêmes droits en tant que citoyens italiens, une synagogue fut construite à Parme en 1866. Le cimetière juif est d’ailleurs utilisé depuis le 19e siècle.

La Bibliothèque Palatine possède de très anciens textes, parmi ceux-ci certaines témoignent de la longue histoire du patrimoine culturel juif italien. Le Yivo de New York et la bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle possèdent de nombreuses archives sur le judaïsme européen, mais la Bibliothèque Palatine permet de retrouver de rares textes médiévaux. Dans un esprit de découverte et de partage, de nombreux chercheurs s’y rendent, ainsi qu’une délégation du Yivo en 2024, partie à la découverte de ces textes rares.

Visite à Parme

En venant de la gare et en descendant la Strada Giuseppe Garibaldi, on aperçoit à droite la Piazza della Pace vers laquelle on reviendra un peu plus tard. On prend à gauche sur la Via Macedonio Melloni, qui accueille de nombreux petits musées, parmi lesquels celui dédié à la Résistance et le très intéressant musée des Marionnettes, racontant l’évolution de cet art en Italie, avec ses personnages référents pour chaque ville et village.

Puis, au fil des siècles, la réduction du nombre de personnages vers quelques célébrités en bois et tissus appréciés par les enfants de toute l’Italie et bien au-delà grâce à l’avènement de la télévision. Le musée raconte notamment comment de grands artistes comme Chaplin et Joséphine Baker ont travaillé avec des marionnettes sur scène.

A 100 mètres à gauche, vous arriverez sur l’impressionnante Piazza del Duomo, où se côtoient le Museo Diocesano, le Palazzo Vescovile, le Palazzo Dalla Rosa Prati, le baptistère en forme d’octogone et la très belle cathédrale de Parme.

Dans la cathédrale, on peut voir une peinture murale avec une représentation de Dieu et le célèbre tétragramme en hébreu « Yahvé ».

En prenant la rue XX Marzo à partir de la cathédrale, on traverse la Strada della Repubblica, rue très commerçante, pour prendre la Piazzale Cervi pour arriver à la synagogue.

Celle-ci a été inaugurée en 1866, célébrant le retour de la communauté après deux siècles d’absence. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les objets de la synagogue furent cachés dans la Bibliothèque Palatine . Certains furent réintégrés à la synagogue après la guerre, tandis que d’autre ont rejoint le Musée Fausto Levi à Soragna.

A côté de la synagogue on trouve de nombreuses petites rues discrètes avec des cafés où les locaux et touristes apprécient les plats typiques, notamment les viandes et fromages portant le nom de la ville.

On remonte ensuite vers la gauche de la Strada della Repubblica avec sa jolie Piazza Garibaldi couverte d’entrée de palais et où trône le Palazzo del Governatore, site historique accueillant des expositions d’art moderne.

On traverse la Piazza della Steccata, retrouvant la Strada Garibaldi du début de notre visite, vers l’église Sant’Alessandro, la Basilique di Santa Maria della Steccata. On arrive juste après au magnifique théâtre Reggio et derrière la Piazza della Pace. Sur celle-ci, se trouvent deux sculptures impressionnantes. La première rend hommage aux Partisans, la seconde célèbre Giuseppe Verdi et les différentes pratiques musicales.

L’imposant bâtiment Palazzo della Pilotta accueille de nombreuses références culturelles importantes : galeries, théâtre, musées… Parmi lesquels la Bibliothèque Palatine où se trouve de très anciens manuscrits en hébreu. Un ticket global vous permet d’accéder à la bibliothèque et aux autres lieux du bâtiment.

En sortant du bâtiment, traversez la rivière Parme grâce au pont Verdi, pour arriver au Parco Ducale, poumon vert du centre-ville, où on peut saluer à droite la Palazzo Ducale et apprécier la promenade jusqu’à la Fontana del Trianon.

On reprend ensuite à droite pour arriver au pont des Nations avec ses nombreux drapeaux, sur lequel, en 2024, se trouvent côte à côte les drapeaux israélien, palestinien et celui de la paix. Petite touche d’espoir avant de retrouver la gare.

Une communauté s’est établie à Soragna quand les juifs furent expulsés de Parme en 1555 et de Piacenza en 1570. En face du château de la ville, on trouve l’oratoire datant de 1584, depuis transformé en synagogue et musée juif. On trouve dans ce musée une grande collection d’objets d’artisanat et de documents retraçant la vie juive de cette région depuis le XVIe siècle.

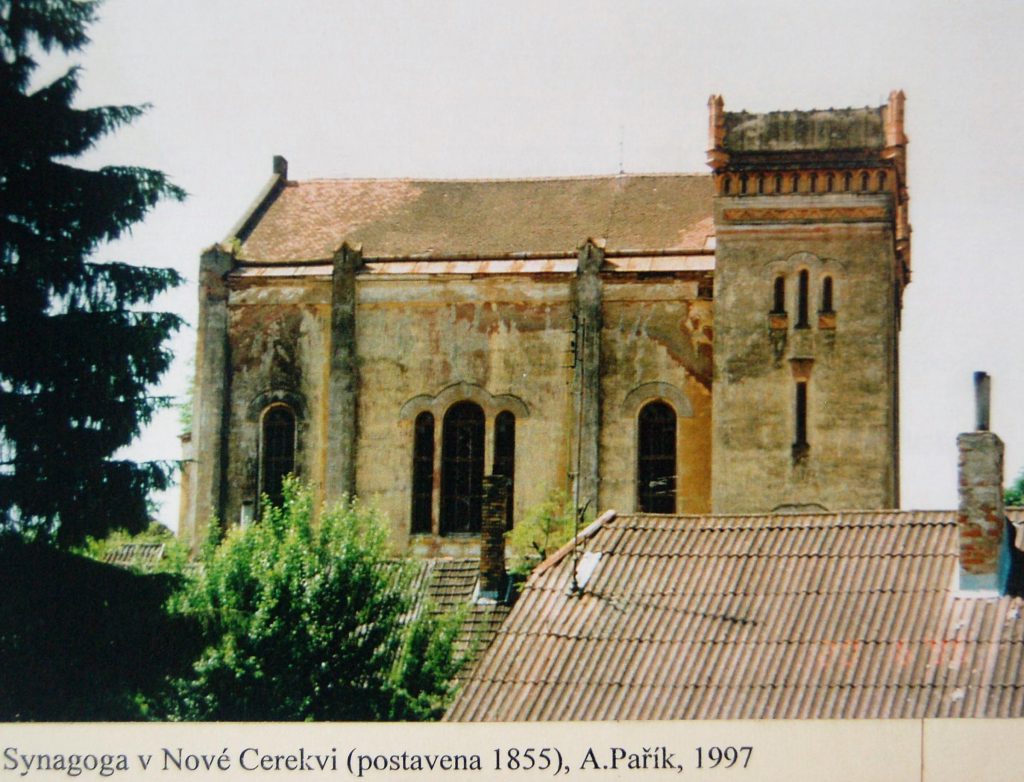

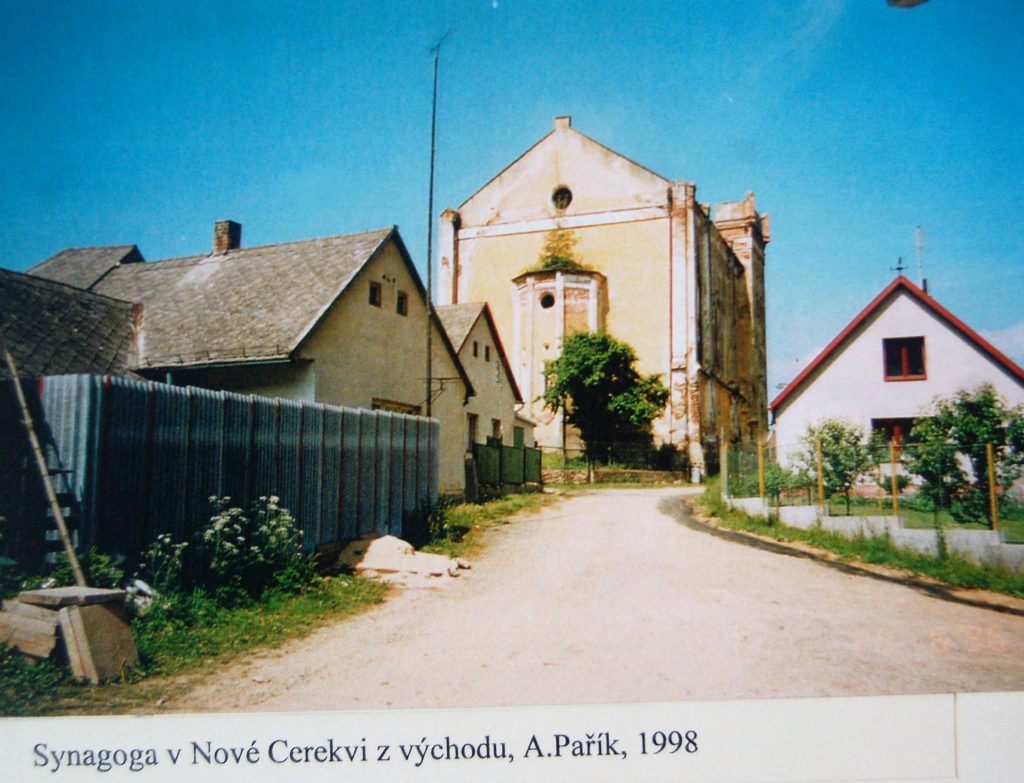

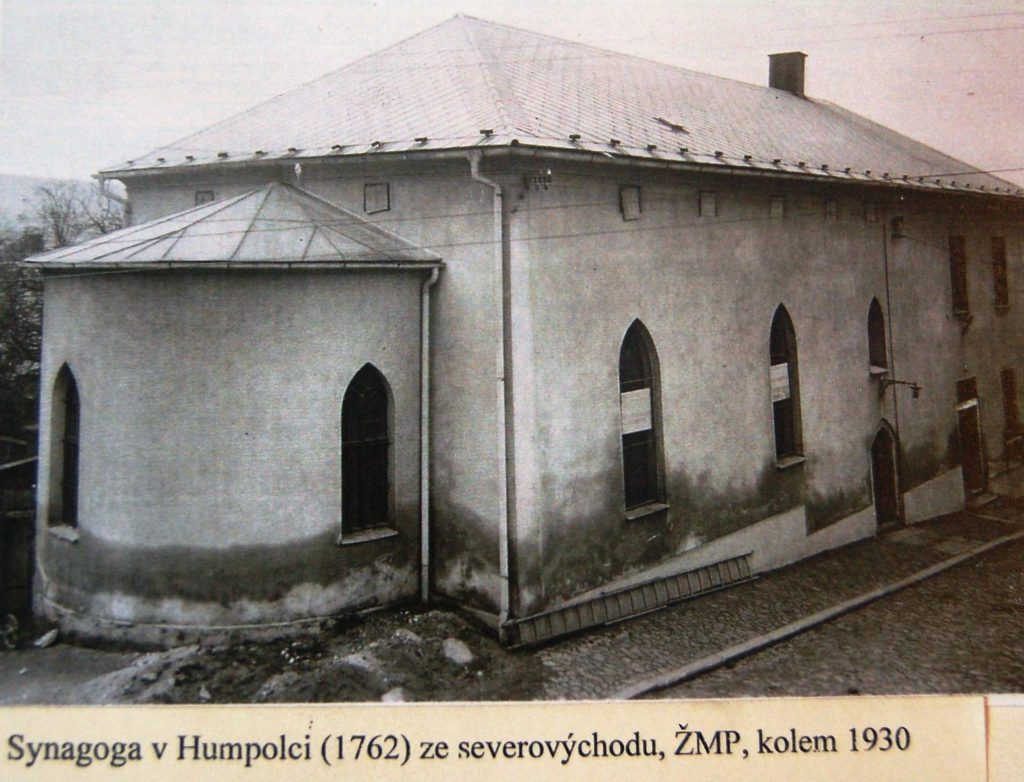

Fausto Levi, le président de la communauté juive de Parme entreprit à la fin des années 1970 de rassembler des archives attestant de la présence de la vie juive dans la région et des lieux où se trouvaient les anciennes synagogues. Le fruit de ces recherches sert depuis d’exposition permanente au Musée juif de Soragna.

Dans la campagne d’Argine se situe le cimetière juif des habitants de Soragna. Il date de 1839.

La présence juive à Ingwiller semble dater de 1347, date d’un document administratif l’attestant. Ils jouissaient sous la régence des comtes de Hanau-Lichtenberg d’une plus grande liberté individuelle et économique que nombre d’autres villes de la région.

La communauté juive grandit le long du 18e siècle, passant de 13 familles en 1716 à 25 en 1766. Le développement de la vie spirituelle accompagne cette évolution, une maison d’études étant créée en 1770 puis une synagogue six ans plus tard dans la Hintergasse. À cette époque, la ville compte 158 juifs.

L’étonnante synagogue actuelle d’Ingwiller date de 1822 pour sa partie la plus ancienne et a été agrandie en 1891. Son aspect extérieur peut surprendre : en effet, elle est construite sur les soubassements du château des comtes de Lichtenberg. Le bulbe de cuivre de style oriental date de 1913. Une école primaire juive y est officiellement reconnue par les autorités locales en 1836.

La population juive ingwilleroise a atteint 500 personnes en 1842, puis 322 au tournant du 20e siècle. Une grande partie quitta la région afin de ne rester français suite à la défaite de 1870, d’autres émigrèrent vers les États-Unis.

La Shoah fit de nombreuses victimes parmi les juifs d’Ingwiller. La synagogue fut saccagée par les occupants. Puis réparée en 1948, permettant d’y célébrer les fêtes du nouvel an juif dès 1949. Moins d’une centaine de juifs y habitent en 1954 et 28 en 1987, principalement à cause du vieillissement de la population et des changements socio-économiques. La communauté juive ingwilleroise se résume aujourd’hui à quelques personnes. Une cérémonie se déroula en 2022 dans la synagogue, honorant les 200 ans de son existence.

Le cimetière juif date de 1809 et fut agrandi en 1938. Actuellement, il est préservé notamment grâce à l’aide de la ‘association des Veilleurs de mémoire.

Le 23 mars 2025 s’est déroulée la journée consacrée à la mémoire du pasteur Émile Brunner qui tenta de sauver la synagogue locale lors de la Seconde Guerre mondiale, cachant notamment les rouleaux de la Torah. Une initiative menée par le pasteur d’Ingwiller Matthias Hutchen et Michel Levy, président des Amis de la synagogue d’Ingwiller.

Sources : judaisme.sdv.fr

La présence juive à Hochfelden semble dater du 16e siècle.

Construite en 1841 et monument historique depuis 1996, la synagogue d’Hochfelden présente un exemple classique d’architecture synagogale alsacienne. Elle fut précédée et même accompagnée par une autre synagogue, construite au 17e siècle. À côté de la synagogue se situait un mikvé, l’ancienne maison du rabbin et une école juive.

La synagogue a été restaurée par l’ARCHE (Association Animation Recherche Culture Hochfelden et Environs) et est devenue le musée du Pays de la Zorn. Y figurent encore de nombreux éléments de la synagogue.

Sources : judaisme.sdv.fr

Haguenau est l’une des communautés juives les plus anciennes d’Alsace. Les Juifs y demeurèrent presque sans interruption depuis le moyen âge, probablement au 12e siècle, y jouissant au même titre que les autres habitants de grandes libertés pour l’époque, hormis quelques épisodes, principalement d’ampleur plus nationale, affectant toutes les régions.

La première synagogue fut confisquée lors de l’expulsion de 1349. À leur retour, les Juifs haguenoviens construisirent une synagogue dans une maison, au 8 rue du Sel. Celle-ci fut rebâtie après un incendie en 1676, et servit de lieu de culte jusqu’en 1820, date de la construction de la synagogue actuelle.

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la ville comptait 600 juifs haguenoviens. La Shoah décima un quart de ces personnes. Saccagée durant l’Occupation et endommagée par un bombardement à la Libération, la synagogue a été restaurée, avec ses dépendances, et elle a retrouvé toute sa prestance en 1959. Une vie juive y reprit après-guerre, marquée par quelques inaugurations de salles et de Sifré Torah. Ainsi, en 1968, la communauté est composée de près de 300 personnes, renforcée notamment par la venue des juifs d’Afrique du Nord. Au tournant du siècle, 700 juifs haguenoviens y habitent.

Le cimetière israélite de Haguenau est l’un des plus anciens d’Alsace, contenant plus de 3000 tombes, présentes depuis le 17e siècle. De nombreuses tombes ont été vandalisées et détruites pendant la guerre.

En 2021, des visites guidées et un colloque historique de deux jours marquèrent le bicentenaire de la synagogue.

Un concert mêlant musique liturgique et folklorique a été présenté à la Synagogue de Haguenau le 22 juin 2025, lors de la rencontre entre la Chorale Le Chant Sacré et l’ensemble Klezm’hear.

Sources : judaisme.sdv.fr, Encyclopaedia Judaica

La présence juive dans les villages entourant Haguenau semble dater, au moins, du 14e siècle. Notamment à Ettendorf, deux familles juives sont enregistrées dans les documents administratifs en 1449.

Ettendorf accueille au Moyen Âge une importante communauté juive et de nombreux érudits venus étudier dans sa célèbre école rabbinique, accueillant parfois plus d’une centaine d’élèves.

A Ettendorf se situe aussi un des plus anciens cimetières juifs de la région. Sa construction se déroula au 15e siècle, à la même époque que les autres vastes cimetières juifs d’Alsace.

Lors du grand recensement de 1784, 124 juifs habitaient Ettendorf. Néanmoins, les guerres et l’exode rural provoquèrent leur départ graduel au fil des siècles. Passant de 37 juifs en 1868 à une famille en 1926.

En 2019, la ville consacra une exposition « Sur les traces de la mémoire juive à Ettendorf » réalisée par Dorah Husselstein. Des documents, objets et témoignages y furent présentés.

Sources : Encyclopaedia Judaica, judaisme.sdv.fr

Les juifs ersteinois n’ont été autorisés à s’établir dans la ville qu’à partir de 1850. Certains y obtenaient le droit d’y travailler en journée, mais devaient retourner le soir dans les villes de la région plus ouvertes à l’émancipation des juifs.

La synagogue fut inaugurée en 1882. Elle a été détruite en avril 1941 par les nazis, son contenu mis aux enchères à cette époque. Sur les 100 juifs ersteinois de 1939, seuls 60 seront encore présents à la Libération.

Le lieu de culte ne sera reconstruit qu’en 1957 et est toujours en service, assez limité, aujourd’hui. Une certaine vie juive fut ainsi maintenue dans les années 1960, mais graduellement le nombre de fidèles diminua.

Le cimetière juif a été implanté en 1904 sur la route d’Osthouse.

Le 29 juillet 2025, l’office de tourisme du Grand Ried a organisé une visite de la synagogue d’Erstein afin de mieux faire connaitre aux habitants les rites juifs.

Une place Huguette-Henriette-Metzger a été dévoilée devant la synagogue, en hommage à cette jeune fille née à Erstein en 1931, puis déportée et tuée à Auschwitz en 1944.

Sources : judaisme.sdv.fr, dna.fr

La présence juive à Diemeringen semble dater du 17e siècle. Seules 14 familles juives y habitaient à la veille de la Révolution française.

La communauté de Diemeringen s’organisait – synagogue, école religieuse et mikvé – autour de la rue des Juifs (aujourd’hui rue du Vin). La communauté se développa principalement au XIXe siècle, atteignant 139 personnes en 1870. La guerre, puis l’exode rural, concentra les populations dans les grandes villes, la communauté baissa à 94 fidèles en 1910.

La synagogue a été construite en 1867. Restaurée en 1906, elle fut saccagée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle sera rendue au culte en 1947. Des offices y sont parfois encore célébrés, malgré le peu de juifs habitant encore la ville.

Adjacents à la synagogue se trouvent le mikvé et les salles qui abritaient l’école juive. À la sortie de la commune, à côté du cimetière communal, se trouve un cimetière juif datant probablement de 1750.

Sources : judaisme.sdv.fr

La communauté juive de Dambach-la-Ville date du XVIIe siècle ainsi que l’érection de la première synagogue de la ville qui fut rénovée en 1850. Après la disparition de la communauté, la synagogue a été cédée à la ville en 1947 et depuis aménagée en gymnase et salle de spectacle.

Des travaux de rénovation, pour installer notamment un système de climatisation, ont permis de découvrir en 2012 un formidable trésor : une genizah (un dépôt rituel d’écrits et d’objets portant le nom de Dieu, qui ne peuvent être jetés ou détruits. Ils sont déposés dans une cache, dans l’attente d’un enterrement au cimetière) rassemblant des objets et documents allant de la fin du XVIe siècle à 1894. Les vieux bouts de papier et objets qui se trouvaient dans la genizah sont déposés dans le camion et destinés à la déchetterie.

La curiosité d’une passante et l’implication de l’historienne Yvette Beck-Hardweg empêchent les documents d’être jetés. La Société d’Histoire des Israélites d’Alsace et de Lorraine (SHIAL) obtient le soutien de la municipalité et de la DRAC pour extraire tous les documents, les conditionner et les entreposer dans la « Maison des Sœurs ». Près de 900 objets sont ainsi répertoriés et restaurés. Parmi eux, 250 mapoth ou fragments de mapoth ainsi qu’une dizaine de manteaux de Torah et 300 livres, dont certains remontant à 1592.

La majeure partie de cette incroyable collection constituée d’objets pour certains rarissimes sont exposés au Musée juif de Strasbourg, grâce au don effectué par la municipalité de Dambach-la-ville et l’implication de son maire, Gérard Zippert.

L’ancienne synagogue de Dambach a été réhabilitée en Foyer Culturel Georges Meyer. Lequel propose une programmation culturelle variée tout au long de l’année, avec des spectacles, du théâtre, des retransmissions d’opéras.

Sources : judaisme.sdv.fr

La première mention d’une famille juive établie à Brumath remonte à 1562. Des documents de la fin du siècle mentionnent la présence d’un juif nommé Susskind. En 1693, on recense 4 familles juives brumathoises et, en 1766, leur nombre s’élève à 9.

La Révolution française permit à Brumath comme dans le reste du pays, l’accès à la citoyenneté pour les juifs. Ce qui permit à la communauté juive non seulement de s’installer, mais d’augmenter, devenant une des plus importantes de la région, avec un rabbinat desservant également les communes aux alentours. Et comme dans la majorité des villes de la région, ce chiffre déclina suite à la défaite de 1870, une grande partie des juifs alsaciens préférant rester français.

La synagogue a été édifiée en 1845, à la place d’une ancienne maison de prière. Et deux ans plus tard, l’école israélite, avec une classe pour les filles et une pour les garçons. Pendant l’occupation allemande, la synagogue a été endommagée et profanée. Dans les années d’après-guerre, elle a d’abord été utilisée comme dépôt alimentaire.

Rénovée en 1957, elle est alors ré-inaugurée et rendue au culte. Il y avait alors près d’une centaine de juifs à Brumath. Depuis 1998, un éventuel projet de transformation de la synagogue de Brumath en centre de conservation du patrimoine juif alsacien est évoqué, face au déclin numérique de la communauté et à son avenir incertain en tant que lieu de culte.

La synagogue ouvre occasionnellement ses portes aux visiteurs, comme ce fut le cas, par exemple, la veille de Souccoth en 2021, lorsqu’une soucca fut construite dans sa cour pour l’occasion.

En 1880, un cimetière juif a été créé, les enterrements s’étant déroulés auparavant au cimetière d’Ettendorf. Il se situe à 1 km à la sortie de la commune. 92 tombes de ce cimetière ont été profanées en 2004, suscitant une vague d’indignation dans toute la région.

Le réseau de Veilleurs de mémoire a été créé dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin en 2019. Certains de ses membres veillent aujourd’hui à la préservation de la synagogue et du cimetière juifs.

Lors des Journées européennes de la culture juive de 2025, la synagogue de Brumath a ouvert ses portes le 7 septembre pour faire connaitre ce lieu et y exposer les œuvres de l’artiste italienne Tiziana Pavan évoquant différents moments de la vie juive.

Sources : judaisme.sdv.fr et dna.fr

La présence juive à Benfeld remonte à l’Empire romain. Au haut Moyen Âge, la ville comporte une communauté florissante comparable à celle de Strasbourg. Les juifs sont expulsés de la ville pendant l’épidémie de peste de 1349, puis brûlés ou noyés la même année lors du massacre dit de la Saint-Valentin. À partir de cette date, Benfeld fut interdite aux Juifs jusqu’au XVIIIe siècle. Ils s’établirent alors dans les villages avoisinants.

La Révolution française, grâce à une loi de l’Abbé Grégoire, changea la situation des Juifs Benfeldois en leur accordant les mêmes droits et devoirs que tout citoyen. Ainsi, la communauté de Benfeld se recréa au cours de la première moitié du XIXe siècle avec le rassemblement des communautés environnantes. La communauté n’a cessé d’augmenter jusqu’en 1910 pour atteindre les 200 personnes, et elle comptait 98 habitants en 1953. Aujourd’hui, une vingtaine de Juifs vivent encore à Benfeld ou dans ses proches environs.

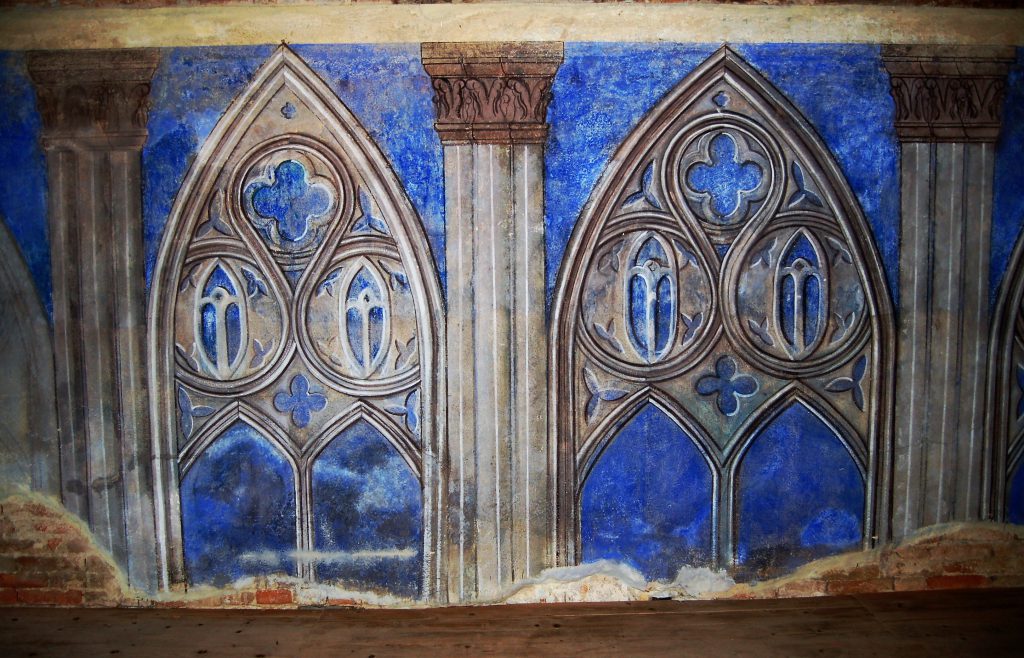

La synagogue a été construite en 1846 et agrandie en 1876. En 1922, la synagogue fut décorée par le peintre benfeldois Achille Metzger d’un ensemble de fresques remarquables inspirées de la synagogue de Florence. La synagogue a assez bien traversé la Seconde Guerre mondiale, notamment grâce à l’action du secrétaire de mairie M. Eugène Gulhapfel qui, par son courage face aux autorités allemandes, l’a sauvée d’une destruction certaine ; c’est d’ailleurs la seule synagogue d’Alsace à avoir traversé intacte les épreuves de la guerre. Le Prix Sésame, qui récompense la mise en valeur des édifices religieux à travers la France a été décerné le 19 juin 2024 pour la Synagogue de Benfeld.

De nombreux efforts ont été déployés par les autorités régionales et les communautés pour faire (re)découvrir le patrimoine culturel juif de Benfeld. À titre d’exemple, lors des Journées européennes de la culture juive de 2021, l’ancien cimetière juif fut ouvert au public pour la première fois depuis bien longtemps, permettant à une cinquantaine de personnes de le visiter.

Le 8 septembre 2024, à l’occasion des Journées européennes de la culture juive, une visite a été organisée dans le cimetière juif de Benfeld. Une cérémonie annuelle s’y déroule également en mémoire des victimes des crimes nazis.

Sources : dna.fr

Interdits de séjour, jusqu’à la Révolution française, dans les communes rattachées à l’évêché de Strasbourg, les juifs firent timidement leur retour dans la région après. Sur les 800 juifs présents dans les villages environnants en 1784, on n’en comptait aucun dans la ville de Barr.

Néanmoins, celle-ci accueillera graduellement des juifs, principalement originaires de Zellwiller, permettant à une communauté de prendre forme à la seconde moitié du 19e siècle.

Ainsi, une salle de prière fut ouverte en 1860. En 1878, une synagogue voit le jour, à laquelle sera ajoutée une salle de réunion et un mikvé. La communauté continua de grandir, même si de nombreux juifs quittèrent l’Alsace au lendemain de la défaite de 1870 afin de rester français.

Signe de cette évolution, de 1910 à 1944, la ville de Barr accueillit le siège du rabbinat, succédant à Dambach-la-Ville.

Néanmoins, la population juive déclina et, en 1920, on compta moins de 400 juifs dans Barr et sa région. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, seule une quarantaine de familles juives y vivaient. Lors de l’Occupation, 25 juifs furent victimes des nazis et la synagogue dévastée.

Bien que des efforts aient été déployés après la guerre pour réaménager la synagogue, le bâtiment fut en fin de compte démoli en 1982. Une décision prise suite à l’effondrement d’un pilier d’angle. Afin de garder certains des éléments et objets marquants de la synagogue de Barr, ces vitraux furent récupérés et ajoutés à l’oratoire de la Meinau. Des sculptures, dont les tables de la Loi, furent conservées dans le parc de la Fondation Elisa à Strasbourg.

La plupart des juifs de Barr furent inhumés au cimetière de Rosenwiller.

Sources : http://judaisme.sdv.fr

La communauté juive de Balbronn est signalée par les registres de recensement dès 1665. Certaines maisons médiévales du centre-ville portent encore la trace de l’encoche laissées par les mezouzoth sur les cadrans de portes. L’ancienne synagogue est située au 47-48 rue Balbach, dans le bâtiment dit « Maison des Juifs ». Cette maison date de 1638, cependant elle semble n’avoir été utilisée comme synagogue qu’après 1730. La salle de culte se situait au premier étage. Le mikvé se trouvait dans une maison voisine, mais il a été comblé. De fait, Balbronn compte aujourd’hui deux synagogues, l’ancienne synagogue du XVIIe ou du XVIIIe siècle et la seconde synagogue, « moderne », de la rue des Femmes.

Les Juifs balbronnais, qui ont représenté jusqu’à un cinquième de la population locale (à son apogée, en 1882, la communauté juive de Balbronn compta 207 personnes sur un total de 995 habitants), semblent avoir coexisté de manière assez harmonieuse avec leurs voisins.

La synagogue moderne a été construite en 1895 en style néo-roman. Saccagée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été restaurée puis rouverte au culte dans les années 1960. L’édifice est classé monument historique depuis 1999, mais la synagogue n’est plus en usage depuis 1989. La synagogue peut être considérée comme un joyau du style architectural néo-roman et plus particulièrement du Rundbogenstil apparu au XIXe siècle dans l’Empire allemand, auquel le département du Bas-Rhin se trouvait rattaché à l’époque de la construction du bâtiment. L’édifice est édifié selon un plan rectangulaire à six travées de fenêtres. Il mesure près de 23 mètres de long sur 12 mètres de large. Aron Hakodèsh, disposée à l’est et faisant face à l’entrée, reste préservée, bien que désormais vidée des rouleaux de la Torah. 100 hommes et 60 femmes pouvaient prendre place dans l’édifice.

En 2024, en réaction à la profanation du cimetière israélite, une place a été renommée au nom du Grand rabbin Jules Bauer (1868-1931) , natif de la commune, en présence de ses descendants. Les participants à l’évènement ont été accueillis par une présentation Le travail des élèves du Collège Grégoire de Tours sur la biographie des personnes déportées et assassinées à Auschwitz-Birkenau a été présenté aux participants de cette cérémonie. Des Stolpersteine ont été posés en mémoire de Edmond Lévy, Rosa et Moïse Roth, Rosa, Arthur, Irène et Yvonne Lévy, Robert Schwartz et Reine Weil.

Une stèle mémorielle en hommage aux victimes de la Shoah a été inaugurée devant la mairie de Balbronn le 29 juin 2025.

L’une des portes de la ville d’Oria, Porta degli Ebrei (ou Porta Taranto) mène à l’ancienne giudecca de la ville. La porte, élevée au XVe siècle, est ornée d’une menorah en bronze. Il ne reste pas de traces de la présence juive à Oria, mais une promenade dans les rues étroites de Santa Giudea, l’ancien quartier juif, laisse entrevoir l’architecture médiévale de ce qui fut l’une des plus grandes giudecca médiévale du sud de l’Italie.

On a retrouvé récemment le site de la synagogue de ce quartier, à l’entrée de la Via Francavilla.

Avant l’expulsion des juifs du Royaume de Naples, la ville de Lecce rassemblait la plus grande communauté des Pouilles. Occupés aux activités du textile, de la créance et de l’agriculture, les juifs n’étaient pas autorisés à exercer d’autres professions ou à devenir propriétaires. Ils devaient également porter un signe distinctif sur leur habit. Malgré ces discriminations, les juifs étaient protégés par la loi et ont échappés aux persécutions qui frappaient le reste de l’Italie. À la mort du comte de Lecce en 1463, la ville passa sous la domination directe de Ferdinand I roi d’Aragon : le ghetto fut mis à sac, un certain nombre de membres de la communauté assassinés et beaucoup de juifs prirent la fuite. La synagogue fut détruite et une église construite sur son site.

À la fin de mai 2016, sur le site de ce qui fut autrefois une synagogue dans la giudecca, a ouvert le Palazzo Taurino – Musée Médiéval Juif de Lecce . Le musée expose la vie quotidienne de la communauté juive des Pouille entre les IXe et XVe siècles. Certains éléments excavés du ghetto, comme une mezuzah ou des inscriptions en latin ou en hébreu font partie de la collection permanente. Vous pourrez également visiter le mikveh qui a été découvert sous l’édifice pendant les fouilles récentes. Le musée se trouve au centre de la giudecca et est donc un bon point de départ de votre exploration de la ville. Les rues des noms alentours portent encore la trace de la présence de la communauté juive médiévale : Via della Sinagoga, Via Abramo Balmes (en hommage au physicien juif natif de la ville), Vico della Saponea (en souvenir des fabricants de savon, activité principale des juifs de la giudecca). Notez que le musée offre des visites guidées de la giudecca de Lecce et des villes alentours. Une section du musée est également consacrée à la préservation de la mémoire des réfugiés juifs détenus à Lecce après la Seconde Guerre mondiale.

Peu de gens le savent, mais le musée juif de Lecce est contruit dans le quartier où se trouvait la communauté juive au Moyen-Age. Retour sur celien ancien à Lecce et discussion sur les projets et ambitions de ce musée avec Fabrizio Lelli, Professeur associé de langue et littérature hébraïques à l’Université de Salento

Jguideeurope : Pouvez-vous nous dire comment le musée a été créé ?

Fabrizio Lelli : Le musée juif de Lecce a été inauguré en mai 2016. Le projet est parti de l’initiative d’investisseurs privés qui souhaitaient faire la lumière sur un pan méconnu de l’histoire locale. Contrairement à la plupart des villes italiennes, Lecce semble avoir effacé toute trace de son passé médiéval. Malgré l’absence presque totale de témoignages matériels, les archives documentent le rôle important joué par les Juifs à Lecce pendant dix siècles, lorsque la ville était un centre important d’activités économiques et intellectuelles.

La communauté juive est l’un des groupes les plus importants qui ont peuplé le Salento médiéval : une présence abondante et fortement enracinée depuis les débuts de la diaspora juive en Europe occidentale, qui remonte à l’époque romaine. Tout au long du Moyen Âge, les juifs ont joué un rôle social important, en particulier à partir du XIVe siècle, lorsqu’ils se sont installés dans le quartier où se trouve actuellement le musée.

Le projet est en constante évolution et, grâce à l’aide de ceux qui y croient, le musée est devenu un centre culturel qui organise des événements et des expositions s’adressant à la fois aux locaux et aux visiteurs internationaux. Nous nous concentrons sur l’identité juive et le dialogue interculturel, du passé au présent. Les enseignants et les étudiants sont les bienvenus pour assister à des séminaires, des ateliers approfondis, des expositions temporaires et des représentations théâtrales.

Y a-t-il des projets éducatifs proposés par le musée et comment la ville de Lecce participe-t-elle au partage de la culture juive ?

Depuis son ouverture, le Musée juif a toujours offert aux habitants de la ville et à ceux qui n’y habitent pas un large éventail de projets éducatifs, notamment des itinéraires historiques, des visites guidées et des ateliers destinés aux élèves des écoles primaires et secondaires. Nos activités, qui varient en fonction de l’âge des participants, visent à développer une approche engageante et stimulante de la connaissance de l’histoire, des traditions et de la culture juives de notre territoire. Plus récemment, le musée a ajouté à son offre éducative la reproduction virtuelle de l’ancien quartier juif de Lecce. Grâce aux technologies visuelles, les visiteurs peuvent se plonger dans la Lecce médiévale et se promener virtuellement dans l’ancien quartier juif.

Pouvez-vous partager une anecdote personnelle sur une rencontre émotionnelle avec un visiteur ou un chercheur lors d’un événement précédent ?

Travailler avec des visiteurs du monde entier nous offre de nombreuses rencontres émotionnelles, comme les nombreuses réunions avec les descendants des réfugiés qui ont été accueillis dans les camps DP du Salento entre 1945 et 1947. Si je devais en choisir une, je mentionnerais certainement la fois où une visiteuse locale a partagé avec nous l’histoire de sa grand-mère. Même si elle était catholique chrétienne, elle avait la tradition d’allumer une bougie le vendredi soir, suggérant ainsi qu’à Lecce les traces des conversions juives survivent jusqu’à nos jours. Ceci est une démonstration du rôle important joué par notre musée pour faire revivre les traces perdues d’une communauté longtemps oubliée.

Les historiens estiment -les dates exactes faisant encore défaut- qu’il y a eu un quartier juif dans la petite ville de Manduria entre les XIIIe et XVIIe siècles. Selon toute vraisemblance, la communauté juive de Naples s’y serait réfugiée après son expulsion du royaume.

La giudecca n’était pas séparée du reste de la ville par des murs, ce jusqu’à l’expulsion de 1510. Les habitants qui revinrent dans la ville après l’expulsion transformèrent, sur la demande du conseil de la ville, leur quartier juif en un ghetto isolé du reste de Manduria.

La giudecca et la synagogue sur la place centrale, sont toujours visibles. Le quartier juif se déployait autour de ce qui est aujourd’hui l’Église principale de la ville, Chiesa Madre.

Comme dans la ville de Trani par exemple, cet entremêlement des maisons juives et chrétiennes à l’époque médiévale, tend à prouver que les deux communautés vivaient en bonne entente et pratiquaient des échanges commerciaux jusqu’à l’expulsion.

Au XVIIIe siècle, la synagogue fut désacralisée et transformée en manoir. Cependant, des signes sur le portail, comme un motif floral, sont représentatifs de l’art synagogal de cette région. Par ailleurs, une menorah est toujours visible. La synagogue est aujourd’hui un bâtiment privé, mais qui peut se visiter à l’avance en contactant son propriétaire.

En été, il est possible de visiter la giudecca avec un guide en contactant l’office du tourisme de Manduria.

Source : Francesco Pio Gennari – Visit Manduria

Contrairement à d’autres villes de la région des Pouilles, il ne reste aujourd’hui que très peu de traces de la présence juive à Bari, dont on sait pourtant que la communauté fut prolifique. La ville était notamment, au XIIe siècle, un centre reconnu d’études talmudiques.

Atteste de l’importance de ce passé la Via della Sinagoga, qui abritait le lieu de culte de la communauté – aujourd’hui renommée Via Sabino.

Au Musée provincial de la ville, vous pourrez admirer des stèles du cimetière juif qui se trouve dans le quartier de San Lorenzo. Ce cimetière remonte vraisemblablement au VIIIe siècle, et était donc l’un des plus anciens de la région.

Notez qu’en 1943, un certain nombre de juifs d’Italie et de Yougoslavie trouvèrent refuge à Bari. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un camp de réfugiés y fut établi. Puis, après 1945, les environs de Bari furent un lieu de départ dit « illégal » vers la Palestine.

L’office du tourisme de Bari propose une visite guidée de l’héritage juif de la ville.

Source : Jewish Virtual Library

Rakovnik est située à équidistance entre Prague et Plzen. La présence juive est attestée à Rakovnik depuis 1441 grâce aux registres de recensement.

En 1690, 38 juifs vivaient à Rakovnik, 50 en 1724 et une centaine en 1830. La synagogue de style baroque date de 1763, construite sur le site d’une maison de prière qui remontait à 1736. La synagogue a été restaurée en 1792, 1865 et 1917. Endommagée par un incendie en 1920, elle est rénovée pour la dernière fois en 1927 et est en service jusqu’en 1939.

Entre 1939 et 1941, la communauté juive signa un accord original avec la communauté chrétienne : les juifs pouvaient utiliser la synagogue le samedi, les chrétiens le dimanche. À partir de 1942, les juifs de Rakovnik sont déportés dans le ghetto de Terezin où la quasi-totalité de la communauté a trouvé la mort. La synagogue est demeurée une église jusqu’à 1950 et transformée en auditorium dans les années 1990. Le cimetière juif de la ville se visite sur rendez-vous et abrite environ 500 tombes.

En novembre 2024, un sefer torah qui fut sauvé pendant la guerre et emmené à Thousand Oaks aux Etats-Unis, fut ramené à Rakovnik. Une cérémonie se déroula à cette occasion dans l’ancienne synagogue, la première depuis la Shoah.

Hermanuv Mestec est située en Bohême à 90 kilomètres au sud de Prague. La communauté juive s’y est établie au XVe siècle et a atteint son apogée au XIXe siècle. La synagogue de style baroque a été construite en 1728 au centre du ghetto et reconstruite en 1870 de style néo-roman. Fermée en 1939, elle a été transformée en entrepôt jusque dans les années 1990 et abrite aujourd’hui une galerie d’art.

La communauté juive de Breclav remonte au XVIe siècle.

Le ghetto, fondé au XVIIe siècle est bien conservé. La synagogue a été construite en 1888 dans le style néo-roman. Fermée par les nazis, elle a servi d’entrepôt pendant un demi-siècle.

La synagogue abrite aujourd’hui un centre culturel, une salle d’exposition et un auditorium. Apposée en 2000, une plaque à l’entrée de la synagogue rappelle la mémoire des juifs de la ville en grande partie exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale.

La présence d’une communauté juive à Holesov remonte au XVIe siècle. Cette ville de Moravie abritait l’une des communautés les plus importantes de la région et était un centre de culture et d’éducation juive. La population juive était de 1700 (un tiers de la ville) au milieu du XIXe siècle.

Située dans le nord de la ville, certaines maisons de l’ancien ghetto sont toujours visibles. La synagogue , construite au XVIe siècle, a été restaurée en 1960 et abrite une exposition sur l’histoire des juifs de Moravie.

Le cimetière juif de la rue Hankeho abrite environ 1000 tombes, dont la plus ancienne remonte à 1647.

Chaque année au mois d’août, un festival de culture juive se tient à Holesov. Vous trouverez les informations relatives à cet événement sur le site http://www.olam.cz/.

La présence juive à Lomnice remonte à 1656. Le ghetto, qui date du XVIIIe siècle, est composé d’une grande place carrée autour de laquelle on peut encore voir la maison du rabbin et la yeshiva.

La synagogue de style baroque a été construite vers 1870 sur la place du ghetto. Réhabilitée après la guerre, elle a été restaurée en 1997 et accueille aujourd’hui diverses manifestations culturelles.

Le cimetière juif est accessible depuis la rue Zidovske. Le cimetière date du XVIIIe siècle et comporte environ 500 tombes, dont la plus ancienne remonte à 1716. À l’entrée du cimetière, une petite exposition retrace la vie des juifs de Lomnice.

Dolni Kounice est une petite ville de Moravie située à 185 km au sud de Prague. La présence des juifs remonte au XVe siècle et une partie de son ghetto a été préservée.

La synagogue de style Renaissance a été construite en 1652 dans le ghetto. Fermée en 1940 par les nazis, elle a été restaurée en 1994 et sert aujourd’hui de salle d’exposition. À l’intérieur de la synagogue, vous observerez deux rangées d’arcades et des inscriptions en hébreu qui ornent les murs. La ville compte également un cimetière juif .

Velké Meziříčí est une petite ville de Moravie située à 135 kilomètres au Sud-Est de Prague.

La communauté juive a commencé à s’y établir au XVIe siècle. Le ghetto est bien conservé. Vous y trouverez des traces des murs et des portes érigés autour du ghetto au XVIIIe siècle.

On y trouve une synagogue de style renaissance construite au début du XVIe siècle. Elle a été rénovée en 1995 et sert aujourd’hui de lieu d’exposition. La grande synagogue de style néo-gothique a été construite en 1867.

Le cimetière juif est situé à 300 mètres du centre du village. Il a été construit en 1650 et l’on y trouve approximativement 1 300 tombes, la plus ancienne datant de 1677.

Polná est située en Bohême à 110 kilomètres au sud-est de Prague. Les juifs commencèrent à s’y installer au XVe siècle. Le ghetto fut créé au XVIIe siècle. Certaines maisons sont encore correctement conservées. La synagogue a été construite en 1682. Détruite par des incendies, elle a été reconstruite au XIXe siècle. Elle a servi de lieu de culte jusqu’en 1936, puis a été utilisée par les nazis comme entrepôt pour les biens juifs confisqués. La synagogue et la maison du rabbin qui jouxte la synagogue ont été rénovées en 1996 et en 2000. La synagogue abrite aujourd’hui un musée juif régional qui présente une exposition sur un meurtre rituel : en 1899, un juif fut inculpé pour le meurtre d’une jeune femme, ce qui déclencha une vague d’antisémitisme dans tout le pays.

PHOTOS DE HENRY BOUHNIK

Hartanice est située au sud-ouest de la Bohême dans une région montagneuse proche de la frontière autrichienne.

La synagogue d’Hartmanice , dite « synagogue de la Montagne » a été construite en 1881 pour accueillir la communauté juive grandissante de la ville (10% de la population). Après l’annexion de la région frontalière en 1938 -conséquence des accords de Munich, la synagogue est confisquée par les nazis. Transformée en menuiserie, elle a subi de nombreuses dégradations jusqu’à sa réouverture en 2006. L’intérieur a également été rénové et abrite aujourd’hui un petit musée retraçant l’histoire de la communauté juive de la région.