À la limite septentrionale de la Transylvanie, se trouve Sighet, sans doute la plus singulière et charmante petite ville de la région où coexistent toujours des populations roumaine, hongroise, rome et ruthène. Élie Wiesel, prix Nobel de la paix, romancier et auteur dramatique, vit le jour dans cette bourgade hassidique.

Les juifs se sont installés dans cette ville située dans la région de Maramite au XVIIe siècle. La population juive est passée de 39 personnes en 1746 à 4 960 en 1910, puis 10 144 en 1941, ce qui représentait près de 40 % de la population locale.

Sighet devint rapidement un centre important de différents mouvements religieux, principalement le hassidisme. Parmi les rabbins importants de cette ville, on peut citer Judah ha-Kohen Heller, Zevi b. Moses Abraham, Hananiah Yom Tov Lipa Teitelbaum et Samuel Danzig. Ce dernier a dirigé la communauté libérale sépharade.

La majorité des juifs de Sighet étaient pauvres, ce qui n’empêchait pas leur vie religieuse et culturelle d’être très riche. Des écoles juives, des yeshivot, des journaux et des bibliothèques se développèrent. De nombreuses personnalités du monde culturel virent ainsi le jour ou vécurent à Sighet. Parmi elles, l’auteur Hirsch Leib Gottlieb, le poète yiddish J. Holder, l’auteur yiddish J. Ring, le pianiste Geza Frid et bien entendu l’auteur Elie Wiesel. Des pièces juives furent présentées et des rencontres culturelles variées s’y déroulèrent.

ans l’entre-deux guerres, des milices roumaines menacèrent régulièrement les juifs de la ville. Suite à l’annexion de la Transylvanie par la Hongrie en 1940, les juifs furent envoyés de force dans les camps de travail puis placés dans des ghettos, desquels 12 000 furent ensuite déportés vers les camps de la mort.

Après la guerre, près de 2 300 juifs de Sighet et des environs tentèrent d’y recréer une communauté. Mais en 1970 ils ne furent plus que 250 dans la ville.

Depuis 1989, un renouveau de l’intérêt porté au patrimoine culturel juif s’est manifesté à la fois par les visites de juifs originaires de Sighet et ailleurs mais aussi par les autorités roumaines locales. Des initiatives mises en lumière par les visites d’Elie Wiesel dans la ville où il a grandi.

Parmi les monuments que l’on peut visiter, il y a la synagogue libérale sépharade , également connue sous le nom de Klaus Wijnitzer. Tandis que Sighet en possédait douze à sa grande époque, c’est la seule qui demeure aujourd’hui. Construite en 1902 dans un style moresque, elle a été restaurée récemment.

La Maison Mémorielle d’Elie Wiesel accueille de nombreux visiteurs. Ce lieu où l’auteur et sa famille ont vécu est visité par des étudiants et enseignants locaux mais aussi issus de toute l’Europe. Des programmes éducatifs et expositions y sont organisés tout le long de l’année.

La Cour Kahana , située sur la rue Gheorghe Doja Street, anciennement connue comme étant la Yiddishe Gass. Nommé en hommage à une importante famille juive locale, cette demeure fut un centre majeur de la vie juive de Sighet. Elle accueillit une école, des magasins et de nombreuses rencontres culturelles. La Fondation Tarbut, qui met en valeur le patrimoine juif de la région de Maramite et plus particulièrement la ville de Sighet, y a son siège social. Tarbut organise des voyages, programmes éducatifs et restauration de ce patrimoine.

La Maison Drimer , située dans le Musée Village de Sighet, où de vieilles bâtisses ayant appartenues à des populations de toutes origines sont présentées dans leur état d’origine, est nommée en hommage au rabbin qui y habitait et qui utilisait ce lieu comme synagogue.

Un centre important du mouvement hassidique, Sighet est donc un lieu où sont enterrés un nombre important de ses rabbins. Le cimetière juif est visité par les touristes et des pèlerins honorant ces rabbins.

Erigé par des survivants de la Shoah, un mémorial a été bâti sur les lieux où a été détruite une synagogue pendant la guerre. Des cérémonies commémoratives s’y déroulent régulièrement le long de l’année. Une plaque commémorant les départs des trains vers les camps pendant la Shoah a été également posée à la gare de la ville.

Rencontre avec Peninah Zilberman, fondatrice et directrice de la Fondation Tarbut.

Jguideeurope : Comment percevez-vous l’évolution de l’intérêt concernant le patrimoine culturel juif de Roumanie ?

Peninah Zilberman : En général, on constate un renouveau du patrimoine juif dans les pays d’Europe de l’Est qui furent auparavant contrôlés par des régimes communistes.

Je viens en Roumanie depuis 1998, à une époque où peu de gens s’y déplaçaient à cause de soucis administratifs, dont l’obtention de visas. Je dois admettre que depuis cinq ans les juifs témoignent d’un intérêt croissant pour la région, s’y déplaçant en famille à la recherche des lieux où demeurèrent leurs ancêtres : villages, cimetières, synagogues où leurs familles priaient et bien d’autres lieux. Tandis que les survivants nous quittent, les visites s’avèrent de plus en plus bénéfiques pour leurs proches en quête de traces.

En même temps, les communautés juives locales des principales villes comme Bucarest, Oradea, Cluj, Iasi et Timisoara mettent en place des programmes juifs pour toutes les générations, des enfants aux séniors. De nombreuses synagogues sont restaurées, attirant des touristes de toutes les confessions. Timisoara a été choisie pour être la ville culturelle européenne de 2021. La restauration de sa synagogue est enfin terminée et des programmes y sont organisés.

Quels sont les lieux liés à cet héritage les plus visités de Sighet ?

Les touristes peuvent visiter de nombreux lieux, les principaux étant la synagogue, le cimetière juif, le monument à la mémoire des juifs qui furent massacrés dans les différents camps, la maison mémorielle d’Elie Wiesel, la Cour Kahana, la rue Juive, les différentes maisons où vivaient les principaux dirigeants de la communauté juive, le ghetto et également la gare d’où les juifs furent déportés.

Pouvez-vous nous parler un peu plus du lien d’Elie Wiesel à la ville ?

Le défunt Professeur Elie Wiesel (1928-2016) est né à Sighet et y vécut jusqu’à ce qu’il soit déporté avec sa famille en mai 1944. La demeure familiale a été transformée en 2003 en Musée juif nommée Maison mémorielle. Les objets montrés au musée appartenaient aux nombreux juifs qui vivaient à Sighet ou dans la région de Marmatie.

Quel sont aujourd’hui les buts principaux de Tarbut ?

Tarbut a deux buts principaux : Tout d’abord, mettre à disposition une recherche généalogique suivie de voyages à la recherche des racines familiales destinés à toutes les générations. Ces voyages se déroulent généralement entre mai et octobre. Nous couvrons principalement les régions d’où furent déportés les juifs (Transylvaniens du Nord, Bucovine, Transnistrie et Iasi) et les lieux où se déroulèrent les pogroms. Notre second but est d’enseigner aux lycéens locaux l’histoire juive de leur région, les déportations et la Shoah. Nous l’enseignons notamment à travers les arts (musique, art, écriture, pièces de théâtre) et des voyages à Auschwitz.

Vous pouvez nous contacter sur notre site afin de vous informer des prochains événements. www.ftsighet.com

La communauté d’Oradea, elle aussi exterminée pendant la guerre, remontait au XVe siècle. Aujourd’hui, une synagogue réformée fonctionne encore pour les quelques juifs de la ville.

Le musée juif d’Oradea a été inauguré à la fin de l’année 2018 dans la synagogue récemment restaurée et reconsacrée Hinech Neorim. Le musée, qui présente l’histoire de la communauté juive locale et celle de la Shoah est une branche du musée municipal. Au rez-de-chaussée du musée, on trouve des panneaux explicatifs et des objets qui retracent l’histoire de cette ville qui fut le foyer de l’une des communautés les plus importantes de Transylvanie. L’exposition permanente explique notamment comment la communauté a participé à l’édification de la ville. On pense en effet que la présence d’une communauté juive remonte au XVe siècle. Au XVIIIe siècle, la communauté est organisée. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les juifs représentent à peu près un tiers de la population d’Oradea -sur un total de 30 000 habitants.

Oradea est connue pour ses nombreux bâtiments art nouveau, dont beaucoup furent construits par des architectes juifs et/ou appartenaient à l’élite juive de la ville. C’est notamment le cas de la maison dite de l’Aigle noir, construite en 1908 par les architectes juifs Marcell Komer et Dezso Jakob, les mêmes qui sont à l’origine de la synagogue Subotica en Serbie.

Le premier étage du musée présente une exposition permanente et un mémorial de la Shoah. On y trouve un rail de chemin de fer symbolique et les noms des 30 000 victimes locales.

Quant à la synagogue qui abrite le musée, elle a été construite à la fin des années 1920 par l’architecte Istvan Pinter. Elle est la plus moderne des six dernières synagogues toujours visibles à Oradea aujourd’hui. Le bâtiment appartient à la communauté juive, mais c’est le département du patrimoine de l’héritage de la ville qui en a la direction depuis 2016.

La magnifique synagogue Zion, sur les bords de la rivière Cris, servait la communauté néologue. Elle a été construite par l’architecte de la ville, David Busch, en 1878. Elle a été reconsacrée en 2015, après une rénovation complète. Elle abrite aujourd’hui un centre culturel. Enfin, la Grande synagogue de la ville a été reconsacrée en septembre 2017, après 8 ans de restauration.

Vous pouvez également visiter à Oradea deux autres synagogues : la synagogue Teleki, construite dans les années 1920 ; et la synagogue Chevra Sas, elle a été construite en 1822. Elle abrite aujourd’hui une communauté de 500, soit la plus importante de Roumanie.

Aujourd’hui, Cluj est la ville la plus importante de la région. La présence des juifs en ce lieu n’est signalée qu’à partir de la fin du XVIIIe siècle. La communauté, divisée entre les tenants de l’orthodoxie et le mouvement réformé, fut anéantie à Auschwitz après avoir été enfermée dans le ghetto de la ville.

Aujourd’hui, après le départ pour Israël des rares survivants, seuls quelques dizaines de juifs vivent à Cluj.

Ne manquez pas de visiter la très belle synagogue , appelée Temple des Déportés. Bâtie en 1866, transformée en entrepôt sous le régime de Horthy puis endommagée par les nazis lors de leur retraite, elle a fait l’objet de nombreuses restaurations, la dernière date de 1951. Cluj compte également plusieurs cimetières juifs, dont ceux situés sur les rues Turzii et Soimului .

Ces dernières années, la communauté juive connaît un renouveau grâce à l’arrivée à Cluj de très nombreux étudiants étrangers venus étudier la médecine. En 2018, un Beit Chabad a ouvert ses portes.

Les premiers juifs s’établirent à Timisoara probablement au XVIIe siècle, des tombes de cette époque y ayant été retrouvées. A la fin du conflit entre l’Empire ottoman et l’Empire austro-hongrois, les juifs qui restèrent dans la ville s’organisèrent. Des communautés juives ashkénazes et sépharades s’y développèrent.

La communauté juive grandit rapidement, avec des lieux de culte, des établissements culturels et des écoles. Confrontés à des vagues d’antisémitisme et aux massacres de la Seconde Guerre mondiale et aux déplacements de population pendant et après la guerre, la population juive est passée de 13 000 après la guerre à quelques dizaines de personnes âgées aujourd’hui. Citons parmi les grandes figures de la ville, le rabbin Erno Neumann, qui dirigea les instances religieuses de la fin des années 1940 pratiquement jusqu’à sa mort en 2004.

À Timisoara, trois synagogues demeurent aujourd’hui, mais ne servent plus vraiment la communauté juive dépeuplée de Timisoara.

Le Temple de la Citadelle est bâti selon le modèle de la célèbre synagogue de la rue Dohány à Budapest. Il a été consacré en 1867 en présence de l’empereur François-Joseph. Tout comme les deux autres encore en fonction, il rivalise en beauté avec les cathédrales chrétiennes-orthodoxes en réunissant des éléments architecturaux baroques et byzantins, gothiques et mauresques.

La synagogue Fabric , construite dans un style néologue que l’on retrouve fréquemment dans le pays. Elle fut inaugurée en 1899 par le maire de la ville. L’architecte hongrois Lipot Baumhorn a construit de nombreuses synagogues en Europe de l’Est, ainsi que des monuments à Timisoara. Monument massif, original et chargé d’histoire, cette synagogue est pourtant en voie de grande dégradation.

La synagogue Iosefin porte le nom de ce quartier de Timisoara. Elle date de 1895 et a été construite par la communauté orthodoxe de la ville. La ville compte également un cimetière juif .

La présence juive à Sibiu date probablement du 15e siècle, lorsque des marchands travaillèrent avec des résidents de la ville. Néanmoins, ce n’est qu’à partir de la moitié du 19e siècle qu’ils purent s’y établir de manière pérenne, sans restriction. La première synagogue de Sibiu fut construite en 1878 et une seconde douze ans plus tard. La Shoah fit de nombreuses victimes. Un peu plus d’une centaine de juifs vivaient à Sibiu les décennies suivantes.

La grande synagogue de Sibiu a été déclarée monument historique par l’Académie roumaine. Avec son intérieur élégant et sa façade Renaissance, enrichie d’éléments gothiques, elle demeure très fréquentée des touristes. La ville compte également un cimetière juif .

Brasov, au pied du massif montagneux Postàvar et de la station hivernale Poïana-Brasov, demeure sans doute la plus fascinante ville de Transylvanie avec sa citadelle, ses remparts et son centre moyenâgeux, aujourd’hui interdit aux voitures.

La synagogue , qui date de la fin du XIXe siècle, a été saccagée pendant la Seconde Guerre mondiale par la populace pro-nazie. Reconstruite en 1944, gravement endommagée lors du tremblement de terre de 1977, restaurée peu après, elle polarise toujours ce qui reste de vie juive dans cette ville.

Tout près, dans la même rue, se trouvent un restaurant casher, une maison de retraite, un mikveh et des résidences pour les employés qui participent au fonctionnement de cet ensemble communautaire. Quelques centaines de juifs, en majorité de rite réformé, vivent encore aujourd’hui à Brasov. La ville compte également un cimetière juif .

Les juifs parviennent à Sofia dans les premiers siècles de l’ère chrétienne, à l’époque de la domination de Rome. Aux émigrants ashkénazes venus de Hongrie et de Bavière se joignent, à partir de la fin du XVe siècle, les séfarades fuyant l’Inquisition espagnole. Jusqu’en 1890, ils habitent une sorte de ghetto, que la capitale nouvelle de la Bulgarie indépendante va éradiquer.

Si une partie de la ville s’appelle toujours aujourd’hui le « quartier juif », plus rien ne rappelle, en ce qui concerne sa rue principale, les boutiques aux enseignes mêlant les inscriptions en espagnol, en hébreu ou en français.

Reste, imposante, au cœur de Sofia, la Grande Synagogue séfarade inaugurée en 1909. Pour qualifier le style de ce temple, le troisième d’Europe en importance après les synagogues de Budapest et d’Amsterdam, on peut le placer sous le double signe byzantin et hispano-mauresque, ce qui l’apparenterait à la célèbre synagogue viennoise de la Leopoldsgasse, détruite par les nazis.

Sa construction fut confiée à l’architecte autrichien Friedrich Grünanger. Sérieusement endommagée par un bombardement de l’aviation alliée en 1944, elle n’avait jamais fait l’objet d’une restauration digne de ce nom sous le régime communiste, mais d’importants travaux ont été réalisés ces dernières années grâce à des dons en provenance d’Israël.

Ouverte au culte, elle n’est plus fréquentée que par une cinquantaine de fidèles, alors qu’elle était prévue pour en accueillir trente fois plus. Adjacent à la synagogue, un petit musée est dédié au sauvetage in extremis de la communauté bulgare pendant la Seconde Guerre mondiale.

La synagogue de Sofia célébra ses 100 ans en 2009, en présence notamment du président bulgare.

Le cimetière juif qui date de la fin du XIXe siècle est toujours utilisé.

Deux fois par semaine, vous pouvez effectuer une visite guidée sur les pas de la communauté juive de Sofia : https://freesofiatour.com/sofia-jewish-tour/

Samokov se situe à une soixantaine de kilomètres au sud de Sofia. Certaines des plus riches familles séfarades d’Europe firent la fortune de la petite ville de Samokov. L’une des branches de la famille séfarade des Apollo, originaires de Vienne, y fonda un véritable empire, avec des entreprises de métallurgie, de tannage, de tissage, une banque, de l’immobilier, etc.

La belle synagogue , classée monument historique national, et un certain nombre d’ouvrages (ponts, fontaines publiques…) ont été réalisés par les Arieh.

La reconnaissance ou l’amour

Les Arieh, installés dans un premier temps à Vienne, durent un jour quitter la capitale des Habsbourg, parce que l’épouse du tolérant Joseph II (1765-1790) avait jeté son dévolu ur le plus beau jeune homme de la famille. Les Arieh s’installèrent d’abord à Vidin, puis à Sofia et à Samokov.

Le pacha réformateur Midhat Pacha des années 1860 dit un jour à une assemblée juive qu’il ne connaissait personne « ni à Sofia, ni à Kystendil ni à Dupnitsa, que ce soit parmi les Turcs, les Bulgares ou les Juif, qui fût aussi intelligent que les Arieh ».

La synagogue Zion date du XIXe siècle. Elle est toujours consacrée au culte, mais seule une petite minorité des 300 à 400 habitants d’origine juive a une pratique religieuse. Restaurée en 2003, la synagogue s’orne d’un ravissant lustre en verre vénitien et d’un dôme richement décoré.

La synagogue fonctionne pendant les offices, mais n’est pas ouverte aux visites en dehors. Alentour, on trouve encore des traces de ce qui fut autrefois un important quartier juif, comme ces étoiles de David gravées sur certains portails l’illustre.

La présence juive à Plovdiv date probablement du 3e siècle, où fut construite la plus ancienne synagogue du pays. 3 000 juifs vivaient à Plovdiv en 1912. Un chiffre qui monta à plus de 6 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Un monument a été construit par la communauté juive de Plovdiv afin de remercier la ville pour son courage pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux événements interculturels sont célébrés et partagés à Plovdiv.

La synagogue a été transformée en galerie d’art. Construite au début du siècle par l’architecte italien Ricardo Toscani, elle a été totalement réaménagée dans les années 1960 pour exposer quelques 2 500 œuvres de peintres bulgares contemporains, ainsi qu’une collection d’icônes anciennes. Une attaque terroriste contre des touristes israéliens a été menée à Burgas en 2012.

Forte de 2 500 membres avant la guerre, la communauté juive de Ruse, sur les bords du Danube, fut réduite à 200 personnes à peine, après les départs massifs vers Israël à la fin des années 1940.

Depuis la chute du communisme, l’organisation Shalom a toutefois entrepris de la revitaliser et de réutiliser la synagogue ashkénaze , la dernière construite en Bulgarie, en 1927. La synagogue séfarade, qui date de la fin du XIXe siècle, n’est plus utilisée non plus. Toutes deux sont fermées.

C’est à Ruse qu’est né en 1905 l’écrivain et prix Nobel Elias Canetti. Il vivait au numéro 13 de la rue Gurko, où se situe l’ancienne synagogue séfarade.

Somptueuse et décadente, immense et frénétique, la « ville monde », comme l’appelèrent volontiers les voyageurs occidentaux conquis par sa splendeur, est hérissée de centaines de minarets et de coupoles majestueuses, mais aussi de nombreux clochers. « Vieille main couverte de bagues tendue vers l’Europe », selon le mot de Jean Cocteau, la grande cité du Bosphore entremêle les héritages byzantins et ottomans, l’Orient et l’Europe. Dans cet extraordinaire brassage de vestiges des siècles, la présence juive peut paraître aujourd’hui discrète.

Ils sont à peine plus de 20 000, une goutte d’eau dans les quelque 12 millions d’habitants de cette métropole, noyés comme tous les habitants de vieille souche, dans la masse des immigrants anatoliens qui ont déferlé sur la ville ces trente dernières années.

Les juifs d’Istanbul parlent le plus souvent turc entre eux, même si presque tous connaissent aussi le français. Seuls les plus âgés se rappellent encore du judéo-espagnol, leur vieille langue, à laquelle l’hebdomadaire Shalom (3 500 exemplaires) consacre une ou deux pages dans chaque numéro. Les restaurants casher se comptent sur les doigts d’une main, souvent installés dans des hôtels pour les touristes de passage respectueux de la tradition juive. Sur les seize synagogues encore existantes, une poignée sont encore en activité.

Si la Shoah et les destructions du nazisme ont épargné le judaïsme turc, ses monuments et ses cimetières, la spéculation immobilière et les grandes opérations d’urbanisme des dernières années ont détruit nombre de lieux de mémoire. Une autoroute passe au milieu des sépultures juives du vieux cimetière d’Hasköy qui surplombe la Corne d’Or, et le somptueux tombeau des Camondo est entouré du grondement des camions et des voitures.

Pourtant, l’Istanbul juive existe toujours. On la voit l’été à Büyük Ada (Prinkipo), dans la plus grande des îles aux Princes dans la mer de Marmara, quand les familles juives, vivant aujourd’hui dispersées dans différentes parties de la ville, se retrouvent dans ce lieu de villégiature traditionnel. Commerçants prospères, hommes d’affaires, industriels de renom, médecins réputés, les juifs d’Istanbul ont presque tous quitté l’antique judería de Balat, celle d’Hasköy, de Kuzguncuk (sur la rive asiatique), ou même l’ancienne ville européenne du côté de Galata et Beyoglu, pour s’installer dans les nouveaux quartiers résidentiels. Il reste de passionnants vestiges de cette présence pluriséculaire. Moins courus des touristes que ceux d’autres cités européennes, ils n’en sont que plus émouvants. « Ces rues avaient leur langue, elles en gardent la mémoire », écrit Esther Benbassa.

La visite des lieux juifs d’Istanbul prend au minimum deux jours. Elle nécessite une prise de contact, au moins vingt-quatre heures à l’avance avec la Fondation pour les synagogues du rabbinat, pour des raisons de sécurité et parce que beaucoup de ces lieux sont fermés. Nous avons divisé ce parcours de l’Istanbul juive en quatre grandes zones.

Les synagogues en dehors d’Istanbul

En dehors d’Istanbul, il existe de belles synagogues dans plusieurs villes de Turquie. Certaines sont en ruines, mais gardent toute leur majesté comme à Erdine, la grande ville limitrophe de la frontière bulgare, où la communauté était particulièrement influente.

Au sud-ouest de l’Anatolie, dans les vestiges impressionnants de la ville lydienne de Sardes (à 90 km d’Izmir), jadis capitale du roi Crésus conquise par les romains en 133 avant Jésus-Christ, vous pourrez découvrir les restes d’une antique synagogue, datant du IIIe siècle.

Le riche port d’Izmir, l’ancienne Smyrne, grand centre de la vie juive à l’époque ottomane, conserve une demi-douzaine de synagogues intéressantes, dont la belle Giveret (Senoria), construite, dit-on, au XVIe siècle par Dona Gracia Nassi, tante du fameux Joseph Nassi, puis refaite en 1841 après un incendie. Il faut aussi citer les synagogues Shalom et Bikour Holim. Dans cette dernière, richement décorée, vous admirerez la niche ornée de magnifique peintures au-dessus de la tévah.

3,2,1… partez ! Partez pour une promenade marathonienne à travers le temps, 2500 ans plus précisément, à la découverte des monuments d’Athènes et son patrimoine culturel juif.

En commençant justement par le stade panathénaïque. Un stade antique datant de -330, rénové pour accueillir en 1896 les premiers jeux olympique de l’époque moderne, 28400 spectateurs y acclamant les athlètes.

Traversez ensuite. Soit par la droite, le très beau Jardin national qui accueille des ruines romaines, une grande diversité botanique et un petit zoo.

Soit par la gauche, les ruines de l’Olympéion et celles du temple de Chronos et Rhea.

Dans ces allers-retours entre époque moderne et antiquité, vous tombez après l’Arc d’Hadrien sur la statue de la grande actrice Melina Mercouri, devant la fondation Onassis.

En prenant à droite, vous apprécierez le musée juif de Grèce , qui sur plusieurs étages vous présente la longue histoire juive de Grèce.

Après avoir fait face pendant vingt ans à l’ancien jardin royal, le musée s’est installé dans une maison néo-classique très bien rénovée de Plaka. D’importantes collections de documents, de costumes, et d’objets de culte des communautés romaniotes et séfarades y sont exposées par thèmes et par niveaux.

Au rez-de-chaussée a été reconstitué l’intérieur de l’ancienne synagogue romaniote de Patras. Sous le nouveau nom d’Alkabetz, elle avait été consacrée par le grand rabbin de France, Samuel Sirat, en 1984. À partir du premier niveau se succède le cycle des fêtes juives; des documents historiques sur les communautés juives en Grèce, des costumes traditionnels et des objets cultuels ou domestiques.

Puis, les différentes migrations dans la région, selon les époques. Mais aussi la participation des juifs aux grands rendez-vous de l’histoire, de l’indépendance du pays, aux appels sous le drapeau, mais aussi les heures sombres de la Shoah, avec un hommage aux Justes de Grèce.

Une nouvelle exposition permet aux visiteurs de voir des objets très rares et anciens.

Avant de vous rendre à l’Agora, pour espérer peut-être y faire d’autres grandes découvertes archéologiques, vous visiterez l’incontournable Acropole et les autres lieux mythiques et mythologiques qui l’entourent. Notamment le théâtre de Dionysos, où fut inventé cet art au 6e siècle avant Jésus-Christ.

Un peu comme la montée de Masada, vous gravirez petit à petit le lieu le plus symbolique d’Athènes, à la gloire de la déesse Athéna avec les ruines des différents temples et autres théâtres.

En redescendant, le joli quartier de Plaka vous accueille avec ses petites maisons et restaurants attrapes touristes. Mais aussi d’autres ruines anciennes, qu’un billet combiné avec l’Acropole et l’Agora vous permet de visiter.

L’Agora, justement vous attend avec un plan explicatif à l’entrée concernant les différents lieux présents. A gauche, un très intéressant musée d’objets anciens.

En face de vous, un grand parc avec des ruines, lieux de rencontre où déambulèrent probablement Socrate, à quelques centaines de mètres donc d’où son rival Sophocle triomphait sur les planches de pierre des théâtres antiques. Des statues contemporaines de Socrate et Confucius côte à côte permettent au visiteur d’imaginer ce qu’aurait pu être la richesse dialectique d’une telle rencontre.

Et enfin sur votre droite le temple d’Héphaïstéion. En sortant de l’Agora, à 400 mètres à gauche, sont situées les deux synagogues d’Athènes. Dans un quartier devenu à la mode, avec une floraison de bars, elles se font face rue Medioni.

Construite au début du siècle, la plus ancienne, Etz Hayim , fut aussi surnommée « Ioanniotiki », en raison de sa fréquentation par des juifs de Ioannina. Elle n’est ouverte que pour les grandes fêtes.

L’autre synagogue, Beth Shalom , est un édifice de marbre de style néoclassique, dont la construction remonte aux années 1930.

A moins de 100 mètres a été inauguré en 2010 le Mémorial de la Shoah en forme de Magen David brisée, en souvenir des 65000 juifs grecs déportés et assassinés. Suite à cette longue visite, il ne vous reste plus qu’à déambuler en prenant sur votre droite vers les puces athéniennes et les rues commerçantes.

Autres lieux importants à visiter pour connaitre l’histoire de la ville, le musée archéologique d’Athènes et le Mont Lycabette pour ceux qui n’ont pas le vertige.

Le cimetière juif d’Athènes se trouve à proximité du stade panathénaïque.

Entre les deux se situe l’ancien cimetière d’Athènes , qui comme le cimetière du Père Lachaise à Paris, est un lieu important pour comprendre l’évolution historique de la ville et les grands personnages qui l’ont construite.

Les mois de beau temps, majoritaires dans la ville, n’hésitez pas non plus à prendre un taxi, relativement bon marché en ville comparée aux autres villes européennes et comparé au prix entre l’aéroport d’Athènes et le centre-ville, pour aller à la plage qui se trouve à 15 minutes de route à l’Ouest (sans embouteillages) au sud du mythique port du Pirée et y rencontre Poséidon.

Histoire des juifs d’Athènes

La présence juive à Athènes, comme à Alexandrie, est avérée à l’époque hellénistique. Nul doute que Paul de Tarse se rendit, comme ailleurs en Grèce, dans les synagogues athéniennes pour y prêcher. L’une d’entre elles, datant du IIe siècle de l’ère chrétienne, paraît bien avoir été identifiée sur l’Agora, au pied de l’Acropole et son Parthénon.

Pourtant, pendant plusieurs siècles, aucun témoignage ne signale la présence de juifs dans la ville d’Athènes. La cité antique n’était plus qu’une modeste bourgade de 4500 habitants, lorsqu’elle fut proclamée, en 1833, capitale.

Les juifs revinrent dans le sillage de la première monarchie bavaroise. Après son intronisation, le monarque Othon confia à un groupe de notables juifs « qu’il considérait son royaume béni et honoré de renfermer dans son sein la race biblique d’Israël ». Cette déclaration de principe, fort louable, n’empêcha pas des bouffés d’antisémitisme populaire.

Après être intervenu pour faire cesser une traditionnelle cérémonie anti-judaïque, la « chasse à Judas », un homme d’affaire juif, citoyen britannique, David Pacifico, fut victime, au milieu du XIXe siècle, d’un saccage de ses entrepôts. L’Angleterre décida d’intervenir en sa faveur, déclenchant même un début de blocus des côtes grecques afin d’obtenir un fort dédommagement.

Loin d’avoir l’importance de la communauté juive de Salonique, les relations des juifs athéniens avec le pouvoir et la population se sont révélées, en revanche, bien meilleures. La prise de contrôle d’Athènes par les Allemands en 1943 sonna le début de la terreur. La résistance active des autorités, en particulier celles du chef de la police Anghelos Evert et de l’archevêque orthodoxe Mgr Damaskinos, fut exemplaire.

S’il y avait encore près de 5000 juifs athéniens après la Shoah, ils ne sont plus que 3000 aujourd’hui, représentant la moitié des juifs grecs.

La ville d’Athènes, comme de nombreuses villes grecques, a connu un fort regain de menaces et actes antisémites depuis le pogrom du 7-Octobre et l’importation et l’instrumentalisation du conflit entre Israël et le Hamas par des extrémistes de différents bords y trouvant cause commune. Les juifs et touristes suspectés d’être Israéliens ont souvent été pris à partie par des voyous durant le conflit.

Interview des dirigeants de la Communauté Juive d’Athènes

Jguideeurope : Comment la communauté juive est-elle organisée et quels changements dans son patrimoine culturel (nouveaux lieux, rénovations…) se sont produits ?

CJA : La communauté juive d’Athènes, la plus grande communauté juive de Grèce, est une communauté vibrante et dynamique composée de plus de 3 500 membres. Ses principaux objectifs sont philanthropiques, culturels et éducatifs. Elle est gérée par un conseil communautaire de 13 membres élus par une assemblée générale élue de 50 membres; les deux groupes président pour un mandat de trois ans. Il existe de nombreux comités spéciaux, composés de bénévoles (plus de 150), qui contribuent de manière significative à la gestion de la communauté en offrant leur temps et leurs services précieux. Tout ce qui précède est soutenu par une petite équipe de professionnels.

La communauté gère deux synagogues, un Mikveh (bain rituel) entièrement compatible, le centre communautaire – qui accueille une variété d’événements – et le cimetière juif. Une partie importante de notre communauté est l’école communautaire juive Lauder d’Athènes, qui comprend un programme d’éducation préscolaire et primaire. La fréquentation de l’école est de plus de 100 enfants par an. L’existence d’un remarquable système de solidarité sociale pour les personnes âgées, les malades, les nécessiteux ou les nécessiteux rend notre Communauté très fière.

Au cours des dernières années, nos deux synagogues ont été rénovées. La Beth Shalom est une synagogue séfarade, construite en 1935 et rénovée dans les années 1970 ». Elle est située juste en face de la synagogue Etz Hayim et peut accueillir 500 personnes. On y célèbre toutes les bar-mitsva et bat-mitsva, les mariages, les services commémoratifs et les visites. Etz Hayim est une synagogue romaniote, construite en 1904 et rénovée en 2006. Elle peut accueillir 400 personnes et est principalement utilisée pendant les grandes vacances, lorsque la fréquentation de la synagogue Beth Shalom est élevée. Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux administratifs de la CJA.

A côté des synagogues se trouve le mémorial de l’Holocauste. Il a été inauguré en 2010 pour honorer la mémoire des 59 000 Juifs grecs tués par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le monument représente une étoile de David jaune brisée, symbolisant la lourde perte des Juifs en Grèce. Les triangles séparés ou les points de l’étoile sont dispersés sur de petites distances irrégulières pointant dans la direction des communautés juives correspondantes gravées par leur nom sur le marbre. Le centre de l’étoile est maintenu entier pour symboliser que le noyau est resté pour continuer le cours historique du judaïsme grec.

Dans la cour de la synagogue Beth Shalom se trouve le Mémorial des Justes grecs parmi les nations inauguré en 2016. Il rend hommage aux 357 héros de l’occupation allemande et à leurs compatriotes chrétiens, qui ont sauvé des juifs en risquant leur vie et celle de leurs familles.

Qui sont les figures de la culture juive contemporaine à Athènes et y a-t-il des événements réguliers organisés pour promouvoir l’héritage juif?

Parmi les membres de la communauté juive d’Athènes, il existe de nombreuses personnalités de la culture juive contemporaine telles que des écrivains, des chanteurs, des musiciens, des acteurs et des artistes visuels. Veuillez trouver ci-dessous quelques-uns d’entre eux qui contribuent par leur domaine d’intérêt à la vie juive à Athènes et en Grèce à travers leur art.

Aris Emmanouil est impliqué dans de nombreuses activités communautaires, à la fois en tant que professionnel et en tant que bénévole, qui est également l’auteur d’un album pour la Lauder Athens Jewish Community School au terme de 54 ans de fonctionnement et d’un glossaire de termes hébreux et les noms qui sont donnés à nos membres. Le livre est également distribué à toutes les filles et tous les garçons qui ont célébré leur Bar et Bat Mitzvah. L’ancien rabbin d’Athènes, Isaac Mizan, a publié une étude approfondie de Shulchan Arouch. Son livre a été distribué gratuitement à tous les membres de notre communauté et a accordé les droits du livre au Musée juif de Grèce. Autres membres éminents de notre communauté, Mme Kelly Matathia Covo est une écrivaine de livres pour enfants et a été récompensée dans le domaine de la conception graphique, où l’un de ses livres a une allusion indirecte pour l’Holocauste et M. Iosif Ventura, un poète et le seul survivant des Juifs de l’île de Crète qui a publié – entre autres – le livre TANAIS incluant des poètes, qui fait référence au drame de l’extermination des Juifs vivant en Grèce par les occupants allemands mais aussi plus généralement à l’événement historique de l’extermination des Juifs d’Europe dans les camps de concentration nazis. Ensuite, Mme Artemis Alcalay est une artiste d’art moderne et a exposé son art sur l’Holocauste en 2018 à l’occasion de la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste.

Pour un aspect plus réaliste de son art, elle s’est entretenue avec de nombreux survivants de l’Holocauste. Mme Alcalay a également lancé un site Web bilingue (grec et anglais), dédié aux «Juifs grecs survivants de l’Holocauste», qui comprend des éléments tirés de ses entretiens avec des survivants de l’Holocauste et des publications, des expositions et des présentations de projets. De plus, Mme Odette Varon-Vassard, est historienne et professeure et a donné plusieurs conférences sur le domaine de la Shoah. M. Michel Fais, écrivain et scénariste, avec des livres qui ont été traduits dans des langues comme l’anglais, l’espagnol et le français et des nouvelles publiées à l’étranger. L’acteur et écrivain M. Alberto Eskenazy et aussi M. Alberto Fais, qui est un acteur, ont présenté la cérémonie du Memorial Holocaust Remembrance Day que la communauté, avec la municipalité, a organisé cette année. Enfin, nous voudrions mentionner les publications Kapon et les publications Gavriilidis, dont la variété de livres publiés comprend l’histoire des Juifs grecs, en particulier pendant l’Holocauste et la Seconde Guerre mondiale, contribuant ainsi à la conservation et à la transmission de la mémoire.

De plus, des professionnels de la CJA et des membres, tels que le directeur de CJA, le directeur de CCJ et d’autres, qui sont des musiciens et des chanteurs, contribuent toujours avec leurs connaissances musicales à divers événements en faisant la promotion de la déroute séfarade et romaniote des juifs en Grèce. Nous sommes heureux que notre Communauté soit entourée de nombreux artistes qui sont toujours à nos côtés pour offrir leurs services, enrichissant ainsi le côté culturel de la vie juive à Athènes.

Quand David Ben Gourion s’installa à Thessalonique en 1910 pour y apprendre le turc, il s’étonna de trouver une ville comme il n’en existait pas en « Eretz Israel » : le jour férié était le shabbat, et même les dockers étaient juifs. Il reçut le conseil de ne pas se déclarer ashkénaze : tous les proxénètes l’étaient…

Juive donc, et séfarade, Thessalonique était nommée « mère en Israël » depuis plus de trois siècles. Havre des bannis d’Espagne, elle fut un canton perdu de Judée et un district de Castille ou de Navarre. La langue populaire était le judéo-espagnol (judezmo et ladino), et la langue des élites était le français.

C’est vers elle, nichée au fond du golfe Thermaïque (golfe de Thessalonique) qu’avaient déjà convergé des juifs hellénisés dans l’Antiquité. Saint Paul, après avoir prêché pendant trois shabbatot dans leurs synagogues, dut s’enfuir nuitamment. Les Romaniotes, comme il convient d’appeler les juifs de l’Empire romain d’Orient, durent subir d’innombrables invasions.

Vendue aux Vénitiens, la ville fut conquise en 1430, avant Constantinople, par les armées ottomanes. Les exilés séfarades furent accueillis avec tolérance à Thessalonique par milliers, puis par dizaines de milliers. Le XVIe siècle fut un âge d’or de la diaspora de la ville. Samuel Moïse de Médina, le plus éminent rabbin du siècle, auteur d’un millier de responsa, résume cet éclat intellectuel en une phrase : « Nous abondons en savants et bibliothèques, la science est largement répandue parmi nous. »

Ce rayonnement fut aussi commercial, grâce à la position de relais détenue par Thessalonique entre Venise et l’Empire ottoman. En 1556, un boycott du port d’Ancône fut déclenché par les juifs levantins, à l’instigation de ceux de Thessalonique, pour protester contre un autodafé de vingt-cinq marranes portugais, sur ordre du pape Paul IV. En outre, les lainages du puissant et redouté corps des janissaires étaient tissés dans les ateliers juifs de Thessalonique.

À la fin du XIXe siècle, sous l’influence de l’Alliance israélite universelle de Paris, des associations philanthropiques, clubs de libres penseurs ou des comités politiques firent leur apparition. L’entrée des troupes hellènes, en 1912, fut vécue avec appréhension par les juifs, en raison d’un fort antagonisme économique. À tort ou à raison, les juifs soupçonnèrent que le grand incendie de 1917, qui ravagea le quartier juif et réduisit en cendres ses trente-deux synagogues ancestrales, était d’origine criminelle.

C’est alors que débuta l’émigration de dizaines de milliers de juifs, en particulier vers la France ou les États-Unis. Deux événements vinrent l’accélérer : le transfert de populations gréco-turques défini par le traité de Lausanne de 1923 qui inversa le rapport démographique entre Grecs et juifs, et un pogrom dans le quartier juif de Campbell en 1931.

Dix ans plus tard, en avril 1941, les premières colonnes allemandes pénétrèrent à Thessalonique. À l’été 1942, tous les hommes furent convoqués sur la grande place Elefterias : pendant des heures, ils subirent devant la foule des humiliations de la part des nazis. L’expropriation de la grande nécropole israélite fut mise en œuvre, à la satisfaction des autorités grecques, souligne J. Nehama. De mars à août 1943, 46 000 juifs de Salonique, soit 96% de la communauté, furent déportés et exterminés à Auschwitz-Birkenau. Moins de 1500 survivront. La Thessalonique juive avait vécu. Plus d’un demi-siècle après, un monument en mémoire de l’Holocauste a été édifié en 1999. De prime abord, rien ne vient plus rappeler la « Jérusalem des Balkans » dans la Thessalonique moderne, à l’architecture froide, bétonnée ou déglinguée. On pourrait se demander, tant les traces en ont été effacées, si les juifs y furent jamais présents, alors qu’il étaient majoritaires jusqu’au début des années 1920.

Radio J Lise Gutmann viens je t’emmène Thessalonique (youtube.com)

Pour commencer votre visite de la Thessalonique juive, vous pouvez vous rendre au centre communautaire de la ville.

Les vestiges de l’ancien patrimoine juif

Quelques belles villas appartenant autrefois aux plus grandes familles juives ont été miraculeusement épargnées par la spéculation immobilière délirante qu’a connue Thessalonique dans les années 1950 et suivantes. Elles ont été érigées dans le style bourgeois Belle Époque, sur le boulevard Hamadié, rebaptisé Vassillisis Olgas (« Reine Olga »). Deux architectes italiens se sont disputé les faveurs des riches négociants qui choisissaient de s’y établir.

Au numéro 182 du boulevard Vassillisis Olgas, au fond d’un jardin, quasi-vouée à la ruine avant d’être transformée en galerie d’art municipale il y a quelques années, se trouve l’éclectique « Casa bianca » , édifiée pour la famille Fernandez par l’architecte Piero Arrigoni.

Plus classique, et luxueuse, la villa de Charles Allatini , le plus grand minotier juif de Salonique, a été construite sur les plans de Viteliano Poselli, au numéro 198 du même boulevard. Elle servit de résidence forcée de 1909 à 1912 au sultan ottoman Abdul Hamid II après la révolution des Jeunes Turcs.

Abritant le Musée folklorique de Macédoine, l’ancienne grande demeure de la famille Modiano est au numéro 65 de l’avenue Megas Alexandros.

Face au musée archéologique, avenue Stratou, une mosquée a été bâtie en 1902 pour la communauté deunmée, juifs convertis à l’islam, après l’hérésie de Sabbataï Zevi. Œuvre de Poselli, la mosquée neuve, Yeni Djami , combine une architecture ottomane de fin de siècle avec des éléments renaissance, baroques ou mauresques.

Les synagogues et les musées

Monastirioton est la synagogue la plus importante encore en service. Construite au début des années 1920 par des juifs originaires de Monastir, une ville de l’actuelle république de Macédoine, elle fut utilisée par la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa structure est calquée sur le plan classique séfarade, avec l’aron ha-kodesh à l’est, et le pupitre de la bimah à l’ouest.

Une autre synagogue, Yad Lezikaron ou l’Ashkenazi, a été reconstruite en 1984 dans un bâtiment moderne de la rue Herakleios. L’arche vient de l’ancienne Kal Sarfati, la synagogue de France, et la bimah de la synagogue Baron Hirsch, portant le nom du célèbre philanthrope juif.

Le Musée juif de Thessalonique est abrité dans un immeuble qu’occupa jadis une banque juive. Son exposition permanente met en avant l’histoire et la culture de la communauté séfarade de la ville depuis le XVe siècle.

La synagogue Yad Lezikaron et le musée juif de Thessalonique se trouvent dans le quartier très animé du marché Modiano, du nom d’une grande famille juive originaire de Livourne. De nombreux commerces, tant ce marché coiffé d’une verrière métallique qu’à ses abords, étaient détenus par les juifs. La plus grande et ancienne librairie de Thessalonique, la librairie Molho , est située dans la rue parallèle à la rue Herakleios en direction de la mer. Rendez-vous de l’élite cultivée, cette librairie appartient à la famille Molho, qui fut sauvée pendant la guerre par une famille grecque orthodoxe.

Un musée de la Shoah devrait ouvrir à Thessalonique en 2026, grâce à l’aide notamment de l’Allemagne. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, participa d’ailleurs en 2024 à une cérémonie dans le petit bâtiment faisant pour l’instant office de mémorial de la Shoah.

La nécropole et le cimetière

En lieu et place de l’antique nécropole israélite, se dresse désormais l’université Aristotélous . La destruction par les nazis de l’immense cimetière où reposaient vingt générations, à la grande satisfaction des autorités grecques locales, a donné lieu, a donné lieu à des scènes de profanation par des hordes de pillards persuadés que les juifs, alors parqués dans des ghettos, y avaient caché des trésors. Les dalles funéraires ont servi à la construction de préaux d’écoles, des escaliers de l’université, des caniveaux des trottoirs ou même des latrines de casernes ; parfois, les inscriptions funéraires n’ont même pas été enlevées, et elles sont toujours visibles…

Le cimetière moderne , où quelques anciennes pierres tombales ont été rassemblées, se trouve rue Karaoli Demétriou, en face de l’usine AGNO.

De la longue présence ottomane en Grèce, Ioannina garde toujours une forte empreinte. Au cœur de la montagneuse Épire (Ioannina est à 450 km d’Athènes, tout près de l’Albanie ; une route difficile relie les deux villes), la ville abrite toujours une petite communauté juive, probablement une des plus anciennes d’Europe.

Les juifs romaniotes hellénisés sont présents en Grèce depuis 2300 ans, Ioannina étant alors un des centres majeurs de cette population. Ils furent rejoints par un fort contingent de séfarades à l’époque de l’Inquisition. Refermée sur ses traditions, peu ouverte aux autres, selon un voyageur turc du XVIIe siècle, la communauté juive entretint de médiocres relations avec la majorité grecque orthodoxe, ce dont les Turcs n’hésitèrent pas à tirer parti. À la fin du XVIIIe siècle, Ioannina passa sous la coupe d’un tyran, Ali de Tebelen, pacha albanais de la Porte qui se tailla, en 40 ans de règne, son propre fief, aux frontières étendues jusqu’à l’Albanie et la Macédoine. Un ancien officier napoléonien, juif strasbourgeois, Samson Cerf Berr, se retrouva à la cour d’Ali le Rebelle ; il s’était converti à l’islam et était le neveu de Cerf Berr de Medelsheim, fournisseur des armées de Louis XV et préposé général des juifs alsaciens.

Plusieurs émeutes antijuives éclatèrent à la fin du XIXe siècle, à l’occasion des Pâques orthodoxes, sous le prétexte d’accusations de crimes rituels. Des centaines de juifs abandonnèrent alors la ville. certains émigrèrent Jérusalem ou à New York. Au début du siècle, ils fondèrent, à Mahané Yehuda (Jérusalem) et dans le Lower East Side (New York), des synagogues de la « sainte communauté de Ioannina », qui existent toujours.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les juifs étaient un peu moins de 2000 à Ioannina. En mars 1944, ils furent raflés par les nazis. Une centaine seulement survécurent. Un monument commémorant les victimes de la Shoah a été inauguré en 1994.

La communauté ne compte plus qu’une cinquantaine de personnes, et beaucoup vivent dans un immeuble édifié à la place de l’ancienne synagogue, la « neuve », en bordure du Kastro, et de l’école de l’Alliance israélite. Quelques juifs albanais, exfiltrés par l’Agence juive en 1991, avant la chute du régime communiste, transitèrent par Ioannina. Signe d’espoir de renouveau pour la communauté juive, Moses Elisaf, juif né dans la ville, a été élu maire de Ioannina en 2019.

La synagogue Kahal Kadosh Yashan , la seule qui témoigne de l’importance passée de la communauté juive de Ioannina. Sa structure originale date de l’époque byzantine, mais elle fut restaurée à de nombreuses reprises. La synagogue Kahal Kadosh Hadash (« hadash » signifiant nouveau en hébreu, pour se démarquer de celle se nommant « yashan », signifiant ancien), construite au 16e siècle, a été détruite pendant la Shoah. Elle était située sur la rue Joseph Eliyia.

Dans la cour de la Kahal Kadosh Yashan, une fontaine d’ablution, réservée aux Kohanim, se trouve sur la droite, ainsi qu’un puit pour la cérémonie du Tachlikh, tandis que, sur la gauche, une charpente de soukkah, pour la fête des Cabanes, est adossée au mur de la synagogue. La porte principale était réservée aux hommes ; une entrée latérale permettait aux femmes d’accéder à une galerie supérieure. L’architecture intérieure, avec ses arches enserrant un dôme central, montre l’influence ottomane. La synagogue, transformée momentanément en bibliothèque, fut épargnée pendant la guerre grâce à l’intervention du maire de la ville.

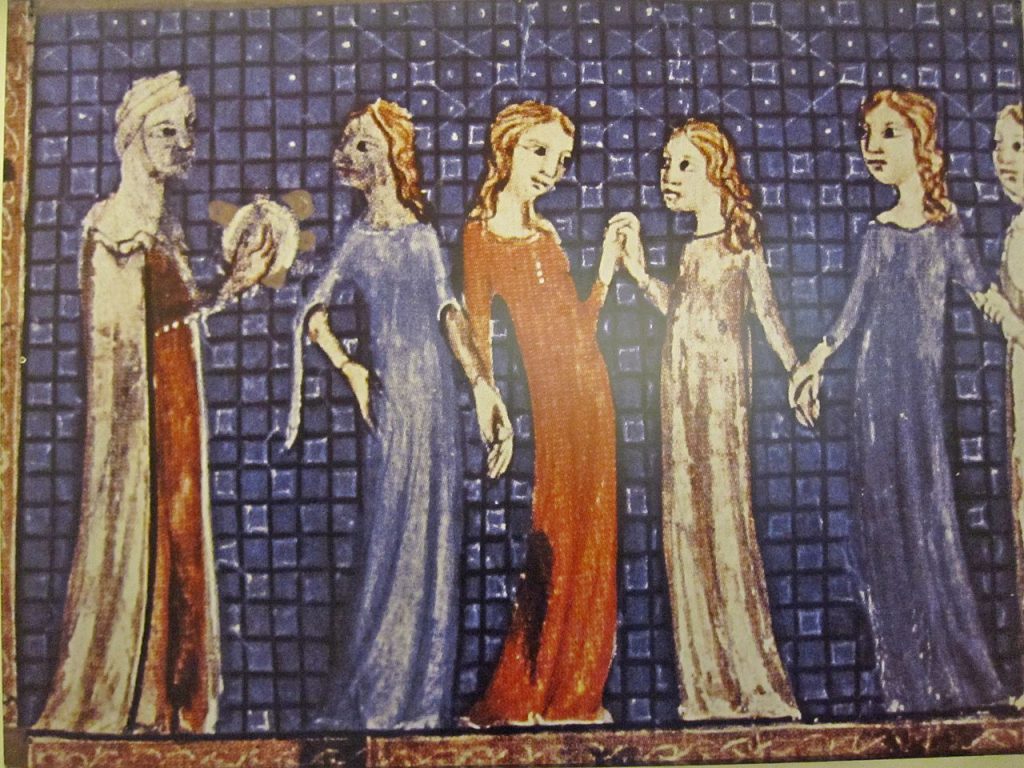

Dans le musée de la Citadelle , l’ancienne mosquée Aslan Pacha, sont exposées quelques reliques : une teinture synagogale, une robe juive ainsi qu’un contrat de mariage calligraphié et illustré, une ketoubah.

Hors la citadelle, une partie de la communauté juive s’était aussi regroupée dans le quartier voisin de Léonide qui borde le lac. Des étoiles de David sont encore visibles sur les façades des maisons ou des grilles en fer forgé.

Le cimetière juif est situé à l’ouest de la ville, dans le quartier de Agia Triada.

À la fin du XIIe siècle, le voyageur juif espagnol Benjamin de Tudela ne rencontre qu’un juif esseulé à Corfou. Mais ils sont si nombreux, trois siècles plus tard, que les Vénitiens, devenus maîtres de cette île convoitée, verrou de l’Adriatique, les regroupent dans un ghetto.

Une légende chrétienne locale, faisant étrangement de Juda un natif de Corfou, leur rendit aussi la vie des plus déplaisantes. L’expulsion des juifs d’Espagne conduisit, cependant, des colonies séfarades à s’établir à Corfou ou dans les six autres îles ioniennes de l’Heptanèse.

Grâce aux idéaux de la Révolution, la domination française (1807-1815) offrit aux juifs corfiotes l’égalité des droits, ce qui ne fut pas du goût de la majorité chrétienne, orthodoxe et catholique. Quand Corfou et les îles ioniennes furent placées sous le protectorat de l’Angleterre, à la suite du congrès de Vienne, le sort des 4000 juifs empira brusquement en raison d’une série de mesures discriminatoires, dont la suppression du droit de vote.

Leur rattachement à la Grèce en 1864 signifia pour les juifs le retour à l’égalité civique, mais aussi des poussées récurrentes d’antisémitisme. En 1891, un pogrom éclata sur une accusation de crime rituel. S’ensuivit un exode de familles juives comme celle d’Albert Cohen, l’un des plus importants écrivains séfarades du XXe siècle.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de Corfou ne comptait que 2000 membres. Selon l’historien Mark Mazower, le commandant territorial de la Wehrmacht tenta cependant plusieurs fois de s’opposer à leur déportation, un cas quasi-unique.

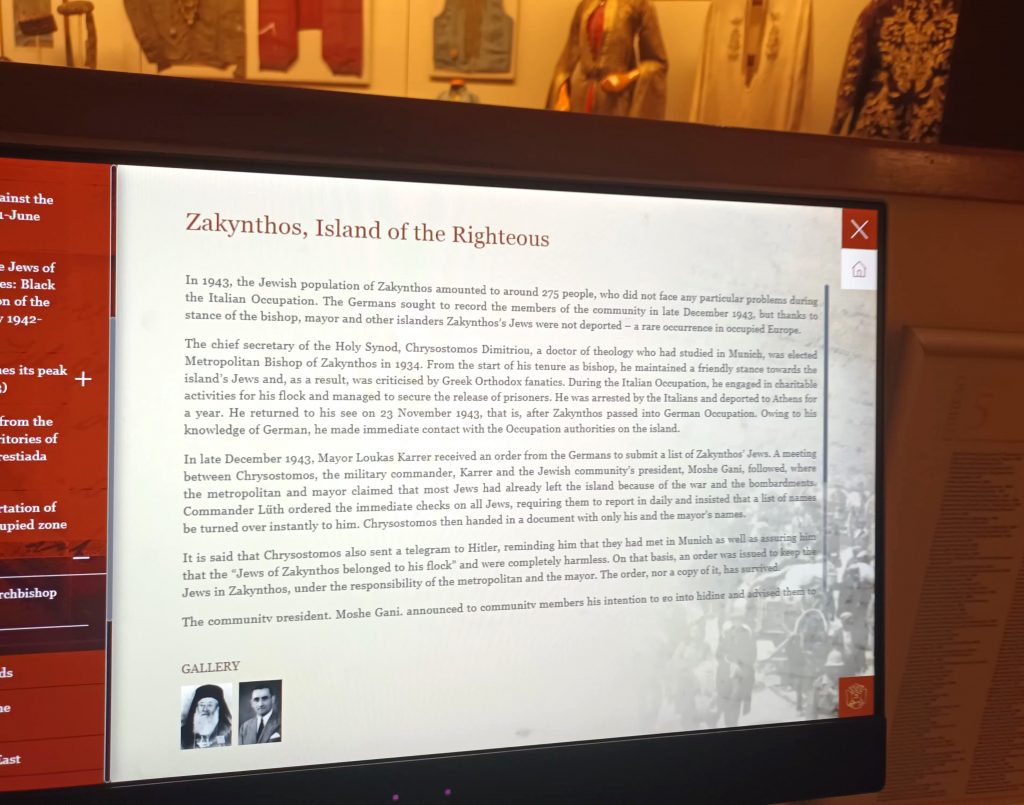

Le 9 juin 1944, ordre fut finalement donné de les déporter, à la satisfaction affichée des autorités collaborationnistes. Toute différente fut l’attitude des notables civils et religieux de Zante, une île voisine où les juifs furent protégés et purent se cacher dans la montagne. À Corfou, il ne reste plus qu’une soixantaine de juifs.

Des quatre synagogues du vieux ghetto de Corfou, seule la Scuola greca (« Temple grec »), a survécu à la Seconde Guerre mondiale.

De style vénitien, elle peut être datée du XVIIe siècle. La salle de prière est située au premier étage, avec une section pour les femmes en mezzanine. Construits en bois avec une colonnade corinthienne, la tévah et l’aron-ha-kodesh se font face d’ouest en est.

Le quartier juif, le vieux « ghetto » vénitien, encore aujourd’hui nommé Evraïki en grec, s’étendait dans la partie sud-est de la ville, près des fortifications vénitiennes. Il était sillonné de venelles bordées de demeures décaties, hautes de plusieurs étages, comme à Venise. Le ghetto a perdu de son unité urbanistique du fait des bombardements et dernier conflit mondial.

On peut le parcourir à partir de la Porta Réale en se dirigeant vers les rues Solomou , Palaiologou et Velissariou . Des colonnes d’une synagogue détruite durant la guerre ont été retrouvées, il y a une vingtaine d’années, au numéro 74 de la rue Palaiologou.

Délos est accessible par le bateau depuis Mykonos, toute proche. La visite du site de Délos est très aisée pendant tout l’été.

Si un lieu atteste de la présence d’une communauté juive dans la Grèce antique, c’est bien celui de Délos, une île aride des Cyclades. Son existence est signalée dans le Livre des Maccabées, et Flavius Josèphe la mentionne également. Trop exiguë pour affirmer sa puissance politique, l’île fut, en revanche, un centre religieux important et une grande cité cosmopolite marchande qui, dans sa période hellénistique, pouvait se comparer à Pompéi. À cette époque, Délos compta jusqu’à 30 000 habitants, venus de toutes parts. Des guildes de marchands s’y étaient établies, y compris d’Alexandrie, où les juifs étaient en nombre. Que cette prospérité, qui dura jusqu’à l’aube de notre ère, ait attiré des juifs, comme les Samaritains, est donc certain. Néanmoins, leur histoire nous reste inconnue.

À la fin du siècle dernier, des fouilles ont été entreprises par les archéologues français de l’école d’Athènes. Au sud-est de l’ancien stade, tout près de la mer Égée, une synagogue datant du Ier siècle avant Jésus-Christ a été mise au jour. Considérée comme la plus ancienne de la diaspora, cette synagogue était une maison de deux pièces, consacrée comme un lieu de culte. Adossé à un mur de pierre, un remarquable fauteuil ouvragé en marbre est connu sous le nom de « trône de Moïse ». Sur ces ruines, une arche mène à une citerne qui pourrait avoir été un mikveh.

Non loin de là, à une cinquantaine de mètres au nord-ouest, tout contre l’enceinte du stade, une autre maison convertie en lieu de culte a été dégagée par les archéologues français. Il s’agirait d’une synagogue samaritaine ; elle est parfois désignée comme la maison d’Agathocles et de Lysimachos. Cette attribution vient du fait qu’une stèle dédiée à Serapion, un Samaritain de Knossos, a été trouvée près de cette maison, elle est aussi flanquée d’une citerne.

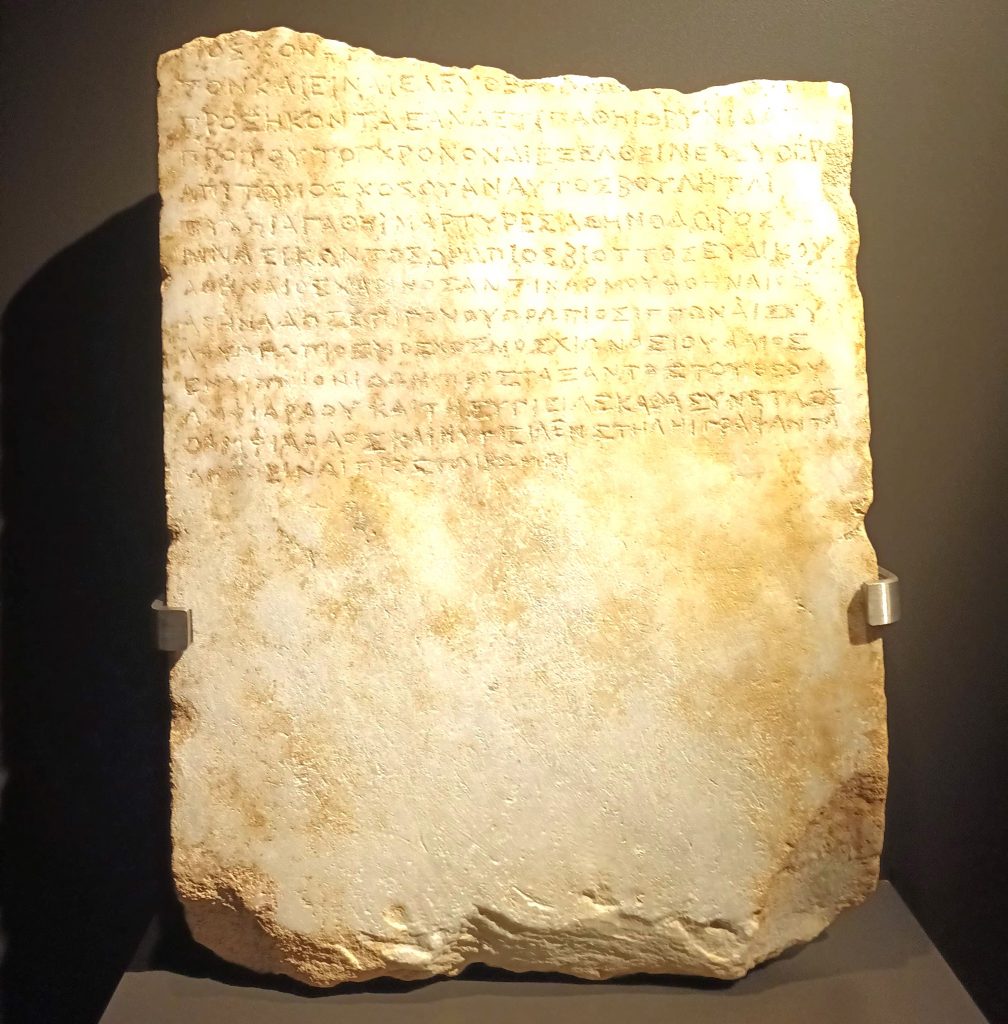

Dans cette partie du site, plusieurs inscriptions juives en grec ont été déchiffrées. Sur l’une d’elles, sont gravés les mots Theos Hypsistos, l’équivalent de Shaddaï (« le Tout-Puissant », en hébreu). Il y a une dizaine d’années, une inscription juive a encore été déchiffrée sur un bloc de pierre utilisé en réemploi dans un mur de pacage, près du rivage.

Les synagogues se trouvent dans la partie nord-est de l’île. Un petit musée abrite également quelques pièces dégagées lors des fouilles.

Derrière les remparts de Rhodes élevés par les chevaliers de Saint-Jean, après leur fuite de Terre Sainte, s’intégra dès le XIVe siècle une communauté juive. Étrange destin que celui de ces juifs qui firent d’abord cause commune avec les croisés contre les Ottomans, avant que le grand-maître Pierre d’Aubusson ne leur laissât que le choix du départ ou de la conversion.

Les vagues d’expulsion de la péninsule ibérique conduisirent de nombreux séfarades sur les côtes de l’île. Les éclats des querelles rabbiniques entre ces nouveaux arrivés et les juifs romaniotes installées bien avant sont consignés dans de nombreuses responsa. Pendant la première partie du XXe siècle, les juifs de Rhodes émigrèrent, en particulier en Rhodésie. La très grande majorité des 2 500 juifs restants dans l’île fut déportée par les nazis en juillet 1944.

La judería

Dans la partie orientale de la vieille cité médiévale, le vieux quartier juif, la judería, part de la place Evreon martyron (« des Martyrs juifs »). Dans les années 1920, il compta jusqu’à six synagogues, et 4 000 juifs y vivaient. Longez la rue Pindarou , puis sur la gauche, tournez dans la rue Dosiadou : vous trouverez la synagogue Kal Kadosh Shalom . Si vous remontez vers la rue Pindarou, au numéro 4 de la rue Byzantinou, une plaque en hébreu offre la bénédiction à ceux qui la pénétraient sous l’arche, avec la date Nisan 5637 (1837).

Vous pourrez poursuivre votre visite jusqu’à l’ancienne Puerta de la mar, avant de longer les remparts sur la gauche, rue Kisthiniou où s’élevaient la Grande Synagogue de Rhode et l’école de l’alliance israélite universelle. Une plaque rappelle l’existence de cette institution fondée au début du siècle grâce à un don du baron Edmond de Rothschild qui visita Rhodes en 1903. Il s’agissait de la première école mixte, et l’enseignement était dispensé en français. Elle fut détruite par des bombardements durant la guerre.

Une seule synagogue, Kal Kadosh Shalom, subsiste. Bien restaurée grâce à l’attention de l’importante diaspora, elle fut édifiée à la fin du XVIe siècle. Sur la fontaine, dans la cour d’entrée, la date de Kislev 5338 (1577) atteste de son ancienneté. La porte principale conduit à la synagogue ; à gauche, une petite entrée conduit à la section féminine supérieure construite au milieu des années 1930. Auparavant, les femmes ne pouvaient que se tenir dans les pièces adjacentes au mur méridional du temple.

La disposition intérieure, avec la tévah au centre, est typiquement séfarade. Le mur occidental présente la particularité de posséder, de part et d’autre d’une porte ouvrant sur une cour, deux aronot ha-kodesh à chapiteaux néo-classiques pour les rouleaux de la Loi. Cette petite cour menait autrefois à la yeshiva, détruite pendant la guerre. Le sol est fait d’une mosaïque de pierres noires et blanches, comme dans ‘autres bâtiments du vieux Rhodes. Décorée au XIXe siècle, cette synagogue dégage un grand charme avec ses influences architecturales ottomanes. On peut y déchiffrer de nombreuses plaques de donateurs, comme la famille Aldaheff, en judéo-espagnol, le ladino ou judezmo.

Dans les années 1930, les autorités italiennes d’Occupation déménagèrent le cimetière juif ancestral hors des remparts ; il se trouve désormais dans la ville moderne. D’importants travaux de restauration en 1997 ont mis au jour quelque 200 tombes, dont plusieurs remontent au XVIe siècle. Les noms qui figurent sur les pierres tombales sont ceux des familles séfarades de l’Empire ottoman, avec des dédicaces en judezmo et des abréviations en hébreu, comme celle de Moshe Sidi (1593), de Dona de Carmona (1671), ou encore de « l’humble, l’honorable, la pure » Reina Hasson, décédée le dix-septième jour de Tishreh, l’année 5623 (1863).

Pour plus d’informations quant à la Rhodes juive, vous pouvez vous rendre sur les sites du Musée juif de Rhodes.

La plus ancienne des synagogues de La Canée, Etz Hayyim , revit après un demi-siècle d’abandon. Relevée de ses ruines par Nicholas Stavroulakis, l’ancien directeur et fondateur du Musée juif d’Athènes, elle a été consacrée en octobre 1999. Il faut noter que son inauguration a été vivement contestée par le préfet de l’île.

Etz Hayyim semble avoir été l’ancien oratoire vénitien de Santa Caterina, cédé à la communauté juive de La Canée au XVIIe siècle par les Ottomans. Son plan est celui des synagogues romaniotes d’influence vénitienne : l’entrée principale se trouve au nord, tandis que, sur l’axe est-ouest, se font face l’aron ha-kodesh et la bimah, restaurés en bois exotique grâce à des dons.

Du mur méridional, une porte permet d’accéder à un étage supérieur, où prenaient place les femmes. Cette mehitsah est aussi accessible par la cour d’entrée. Le toit du bain rituel, le mikveh, situé au rez-de-chaussée, a aussi été refait. De nombreuses inscriptions ont été dégagées.

Une seconde synagogue, la Nouvelle ou Shalom, se dressait dans ce quartier, toujours appelé Evraïki (« juif » en grec). Elle a été complètement détruite par des bombardements durant la bataille de Crète en 1941.

Le Musée historique , situé rue Halidon, une artère parallèle à la rue Kondylaki, renferme des témoignages de la vie juive à La Canée. Dans une cour extérieure, sont exposées six épitaphes médiévales en hébreu. À l’intérieur, trois autres plus récentes sont également présentées.

Dans l’enceinte vénitienne de l’ancienne Candie, le vieux quartier juif est tout proche du front de mer. Quatre synagogues étaient situées dans ce quartier, un périmètre aujourd’hui délimité par les rues Vénizlou , Makariou et Giamalki . La dernière, encore en service au début de la Seconde Guerre mondiale, fut bombardée.

Plusieurs maisons vénitiennes voisines ont été habitées par des juifs, tout comme le Musée ethnologique . Deux sculptures de sa collection héraldique montrent deux lions couronnés et brandissant des sabres. Elles appartenaient à de puissantes familles séfarades, Saltiel et Franco.

Des touristes israéliens faisant escale à Heraklion furent attaqués en 2025 par une foule important et instrumentalisant le conflit qui a surgi entre le Hamas et Israël suite au pogrom du 7-Octobre.

Après la conquête de Belgrade par les Turcs en 1521, les séfarades supplantent rapidement en nombre la petite communauté d’ashkénazes arrivés avant eux, de Hongrie en particulier.

Sujets loyaux des Turcs, les juifs de Belgrade connaissent une première phase de relative prospérité, faisant de la ville l’un des tout premiers centres séfarades des Balkans. La yeshiva de Belgrade était ainsi connue dans toute l’Europe, grâce à la réputation de rabbins comme Meir Andel, Yehuda Lerma ou Simha haKohen, qui devaient éditer leurs livres à l’étranger, faute d’imprimerie adaptée sur place.

Les juifs souffrent cependant, à intervalles réguliers, des guerres austro-turques, à l’origine d’assauts répétés de la ville, aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Quand les Autrichiens s’emparent de Belgrade en 1688, ils saccagent une première fois le quartier juif de Dorçol, et emmènent une partie de ses habitants en captivité, à charge pour leurs coreligionnaires de les racheter.

Le grand rabbin séfarade de la ville, Joseph Almoslino, fait partie des victimes. Cela n’empêche pas les Turcs, à leur retour, de reprocher aux juifs de ne pas avoir fait retraite avec eux, et de leur infliger de nouvelles persécutions.

Les juifs lient ensuite leur sort, dans une large mesure, à celui du mouvement d’émancipation nationale de la Serbie, approvisionnant les insurgés en armes et en munitions lors de la révolte antiturque de 1815.

Aussi, quand le sultan accorde, en 1830, un statut d’autonomie à la Serbie du prince Milos Obrenovic, obtiennent-ils une égalité de droits avec les autres citoyens. Beaucoup sont d’ailleurs employés dans les services du jeune État serbe, notamment dans l’armée où ils forment la garde rapprochée du prince, tandis qu’un d’entre eux, Joseph Slezinger, dirige l’orchestre militaire. Le prince autorise également l’impression de livres en hébreu et en judezmo.

La situation de la communauté se dégrade sensiblement sous le règne du prince Mihajlo Obrenovic, qui succède à son père en 1839. Une affaire de crime rituel forgée par des cercles antisémites éclate en 1841. Un pogrom a lieu dans la ville-forteresse de Sabac en 1865. Ce n’est qu’après le Congrès de Berlin de 1878, faisant obligation à tous les États balkaniques d’accorder une égalité complète à leur minorités ethniques et nationales respectives, que la communauté juive croît et s’épanouit dans le pays, à Belgrade surtout.

Les quartiers historiques de Jalija et Dorçol, sur les rives du Danube, deviennent rapidement trop étroits : tandis que les ashkénazes s’installent plutôt sur les bords de la Sava, la communauté séfarade monte la colline jusqu’à la rue du Prince Mihajlova et à la place Terazje, où s’ouvrent au début du XXe siècle les plus beaux magasins de la ville. Les institutions et établissements religieux restent cependant à Dorçol, un quartier qui, avant l’Holocauste lui-même, sera en grande partie détruit lors du terrible bombardement de Belgrade par la Luftwaffe en avril 1941.

C’est pourquoi il reste peu de traces de la vie des juifs à Belgrade, qui étaient d’environ 2 000 avant la guerre du Kosovo en 1999. À Dorçol, un monument à la mémoire de la communauté a été érigé à la fin des années 1990 sur la rive du Danube par le sculpteur juif Nandor Glid.

Le Musée historique juif présente une histoire de la vie des juifs dans l’ensemble de l’ex-Yougoslavie, des collections d’objets religieux et de costumes des communautés de ce pays, ainsi qu’une collection de documents photographiques et des documents relatifs à des temps plus anciens de la Serbie.

Sur les trois synagogues que comptait Belgrade avant la guerre, une seule sert encore de lieu de culte. Édifiée en 1926, la Synagogue Sukkat Shalom a été transformée en bordel militaire par les nazis, avant d’être réhabilitée après la guerre, avec l’argent des réparations allemandes. Parmi celles détruites, la synagogue sépharade Zemun qui fut endommagée lors des bombardements alliés en 1944.

Le cimetière juif contient en particulier un impressionnant monument aux victimes de l’Holocauste, ainsi qu’aux combattants juifs des guerres balkaniques (1912-1913) et de la Première Guerre mondiale. Il y a également le cimetière juif de Zemun .

En 2025, près de 1500 juifs habitent à Belgrade, soit la moitié de la population juive serbe.

Un héros national

C’est dans le splendide parc de Kalemegdan, entre Sava et le Danube, qu’a été inhumé, en 1957, Moshe Pijade, le plus célèbre des juifs communistes de l’époque titiste. Pionnier du Parti communiste de Yougoslavie dans les années 1920, Moshe Pijade fut l’un des principaux collaborateurs du futur Maréchal Tito pendant la Résistance. Après guerre, c’est notamment lui qui facilita le départ vers la Palestine de 6 000 des 14 000 juifs yougoslaves survivants du génocide, avant d’accéder à la présidence de l’Assemblée nationale.

La présence juive date probablement de l’époque romaine. Néanmoins, les traces administratives l’attestent à partir du 17e siècle. 800 juifs vécurent à Nis au tournant du 20e siècle, travaillant principalement dans le textile, l’artisanat et le commerce. La Shoah fit de nombreuses victimes parmi la population juive de Nis et ceux qui s’y réfugièrent durant la guerre. Dans les années 1950, il n’y avait plus qu’une vingtaine de juifs à Nis et la synagogue fut transformée en salle de concert.

Un monument dédié aux victimes de l’Holocauste a été érigé sur la colline de Bubanje. L’ancienne synagogue sert aujourd’hui de galerie d’art et un cimetière juif du XVIIe siècle a été réhabilité en 2004.

Sources : Encyclopaedia Judaica

La communauté juive de la capitale de la Voïvodine est, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’une des plus florissantes de Yougoslavie. Présente dès la fondation de la ville, à la fin du XVIIe siècle, forte de plus de 4 000 membres avant son extermination, elle a eu à cœur de se doter de constructions rivalisant avec celles des autres communautés de la ville, à majorité catholique hongroise (elle appartient à l’Empire austro-hongrois jusqu’en 1918).

C’est au Musée municipal de Novi Sad , installé dans l’ancienne forteresse de Petrovaradin, qu’ont été rassemblés les éléments du site archéologique de Celarevo, situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de la ville, sur les bords du Danube.

Des centaines de fragments de briques, portant différents symboles (menorah, bouclier de David, inscriptions en hébreu), datant de la fin du VIIIe siècle ou du début du IXe siècle, alors que la région était sous domination des Avars, ont été mis au jour.

Des chercheurs ont avancé l’hypothèse selon laquelle ce peuple d’origine mongole aurait été influencé par les Khazars de Crimée, une tribu qui s’était elle-même convertie au judaïsme au VIIIe siècle.

Construite en 1909 dans le style dit « néologue » (ashkénaze moderniste, par opposition à orthodoxe), la synagogue est l’œuvre de l’architecte hongrois Lipot Baumhorn, à qui l’on doit une quarantaine de synagogues en Europe de l’Est.

Elle reste l’une des plus grandes synagogues d’Europe centrale, avec sa coupole de 40 m de haut et de 12 de large, sa basilique à trois nefs et ses 900 places assises.

De même que les bâtiments adjacents abritant les activités de la communauté juive (mikveh, abattoir, école, maison de retraite, orphelinat, centre culturel) construits quelques années plus tard, elle a été épargnée pendant la guerre par les occupants, hongrois et allemands.

Ce ne fut pas le cas de leurs concitoyens : la synagogue fut d’ailleurs utilisée comme centre de concentration temporaire des juifs de la région, avant leur déportation vers différents camps de la mort.

Après guerre, alors que Novi Sad ne comptait plus que 300 juifs, les responsables de la communauté négocient avec les autorités yougoslaves le don de la synagogue, dont le cantor local, Mauricius Bernstein, avait mis en avant l’excellente acoustique. C’est pourquoi le temple sert désormais principalement de salle de concert. Ce n’est qu’accessoirement que le culte y est célébré.

Les travaux de rénovation dont a bénéficié le site, de 1985 à 1991, ont permis de mettre à jour le décalogue en pierre de la synagogue antérieure, bâtie à la fin du XVIIIe siècle.

La synagogue n’est plus utilisée qu’occasionnellement, principalement pour le jour de Kippour. Afin de subvenir aux besoins de la communauté, la synagogue est louée pour des événements culturels.

Un peu plus de 600 juifs habitent à Novi Sad en 2025, ce qui en fait la 2e plus grande communauté serbe après Belgrade.

Au bord du Danube, un monument honore la mémoire du millier d’habitants de la ville, juifs et serbes, abattus ou jetés dans le fleuve par la soldatesque hongroise le 23 janvier 1942, en représailles à un attentat commis par la Résistance.

La ville compte également un cimetière juif .

La présence juive à Subotica date probablement du 18e siècle, à l’époque où fut fondée la ville. Une synagogue était présente à la fin de ce siècle. Une grande partie des juifs de Subotica participa à la guerre austro-hongroise de 1848, tombant les armes à la main.

Une nouvelle synagogue fut construite en 1901, avec une talmud torah. A la veille de la Shoah, la population juive était de 6000. Les jeunes tentèrent d’opposer une résistance aux troupes fascistes hongroises et la Shoah fit de nombreuses victimes dans la ville.

La synagogue a été transformée en théâtre après la guerre. Le bâtiment a été rénové en 2005. Il est situé dans le centre-ville, à quelques pas de la mairie.

Dans le cimetière juif , un monument est dédié aux victimes de la Shoah.

Sources : Encyclopaedia Judaica

Lorsque le grand vizir Syavush Pasha vient à Sarajevo en 1581, les représentants locaux de la Porte lui demandent de séparer les juifs du reste de la population, car ils font trop de feux et trop de bruit. Syavush Pasha ordonne la construction d’une cité juive, des logements communautaires pour les juifs avec cour et synagogue. La Velika Avlija avait quarante-six chambres pour les juifs les plus pauvres de la ville, tandis que le reste habitait les autres mahallahs (« quartiers ») de la ville. Dès lors qu’il y avait liberté de mouvement, on ne peut considérer qu’il s’agissait d’un ghetto.

Détruite par un incendie en 1879, la Velika Avlija n’a jamais été reconstruite, sauf sa synagogue. Elle abrite aujourd’hui le petit Musée juif de Sarajevo qui présente diverses collections de costumes et d’objets de culte, dont certains originaires d’Espagne.

La Haggadah de Sarajevo, célèbre enluminure du XIVe siècle, raconte le passage de la mer Rouge. Elle a été apportée en Bosnie par des juifs de Catalogne. Après avoir connu moult vicissitudes, elle a regagné Sarajevo, où elle est conservée au Musée national de la République.

La synagogue moderne est construite en 1902 par des ashkénazes, en style mauresque : elle s’orne de superbes arabesques, et sert aujourd’hui de centre communautaire.

L’ancien cimetière juif de Sarajevo est situé à Kovacici, sur le mont Trebevic qui surplombe la ville. Fondé en 1630, il abrite un grand nombre de tombes dont les inscriptions en judezmo sont encore visibles. Le cimetière a malheureusement été utilisé comme position stratégique pendant la guerre civile de 1992-1995, les Serbes bosniaques y installant leur artillerie pour bombarder la ville en contrebas, s’attirant du même coup les tirs de canon des assiégés. Les Serbes bosniaques ont également miné le site avant de s’en retirer. Une organisation non gouvernementale norvégienne s’est, depuis lors, employée à déminer la zone.

Non loin du cimetière de Sarajevo, à Vrace , un monument honore la mémoire des 9 000 habitants de la ville massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale, dont plus de 7 000 juifs. Leur nom et leur âge sont parfois inscrits sur les parois intérieures de l’ancienne forteresse restaurée pour servir de mémorial.

Il y aurait en 2025 environ 500 juifs à Sarajevo.

Le cimetière juif de la ville, qui remonte au XVIIIe siècle, a été sévèrement endommagé pendant la guerre de 1992-1995, mais il a été en partie reconstruit. La ville compte encore une toute petite communauté juive.

Cette petite ville a été pendant près de deux siècles l’objet d’un pèlerinage sur la tombe du rabbin Moshe Danon. Grand rabbin de Sarajevo en 1820, Moshe Danon et dix autres notables de la communauté juive furent accusés de l’assassinat d’un derviche local, un juif islamisé du nom d’Ahmed.

Le pacha de Sarajevo les menaça de la peine de mort, à moins qu’ils ne versassent une rançon de 500 000 groschen, comme impossible à réunir. Les juifs de Sarajevo demandèrent alors secours aux habitants musulmans de la ville, qui prirent la prison d’assaut, libérèrent les captifs, et obtinrent du sultan le renvoi du pacha honni. Dix ans plus tard, en route pour la Palestine, Moshe Danon tomba malade à l’étape de Stolac, où il décéda. Peu de temps après, s’instaurait la pratique du pèlerinage, chaque premier dimanche de juillet.

Capitale de la Biélorussie, Minsk a accueilli des juifs dès le XVe siècle. Ils s’y établissaient pour faire commerce entre la Pologne et la Russie. Après le partage de la Pologne, la communauté juive s’est développée : elle comptait déjà 47 560 personnes lors du recensement de 1897, soit 52 % de la population.

Les Allemands sont arrivés le 28 juin 1941 à Minsk, six jours seulement après le déclenchement de leur offensive, et l’occupation y a été particulièrement violente. Dès le 15 juillet fut créé le ghetto, qui couvrait les rues Khlebnaïa, Nemiga, de la République, Ostrovski, la place du Jubilé, ainsi que les rues Obouvnaïa, Tchornaïa, Sukhaïa, Kollektornaïa, etc. Les Allemands y commirent exactions et crimes, avec des exécutions massives, notamment celles des 7 novembre 1941, 2 mars 1942 et 28 juillet 1942 : plusieurs milliers de personnes furent maltraitées, assassinées, étouffées dans des camions à gaz et jetées dans des fosses communes, à Toulchinka ou dans le « trou » (lama) de la rue Zaslavskaïa. Des juifs allemands furent aussi déportés dans le ghetto de Minsk. Le 14 septembre 1943, ils furent emmenés dans des camions à gaz et exterminés.

Entre 1941 et 1943, le ghetto de Minsk était le plus grand de l’Europe occupée. Plus de 100.000 juifs y vivaient dans des conditions inhumaines. Le mémorial Zaslavski marque l’endroit où les nazis ont assassiné 5 000 personnes lors de la même journée en mars 1942. Près de 500 corps furent précipités à la hâte dans une fosse attenante. C’est ce que représente la sculpture imaginée par Levine.

À quelques pas du mémorial, vous pouvez visiter le musée de l’Holocauste. Situé dans l’ancien quartier juif et fondé à l’initiative des survivants du ghetto, le musée se trouve dans une maison juive centenaire, en face d’un ancien cimetière. Chaque pièce du musée expose la vie quotidienne d’une famille de Minsk. Vous trouverez également des documents militaires allemands et des photographies originales du camp de concentration Maly Trostenets, et un mémorial en l’honneur de 33 000 juifs d’Europe déportés en Biélorussie.

Sur le campus de l’université juive de la ville, vous pouvez également visiter le Musée d’Histoire et de Culture juive, où plus de 10 000 objets sont conservés. Ces artefacts sont tous des donations, le plus ancien remonte au XIXe siècle. L’exposition permanente retrace également la vie des juifs biélorusses depuis le XIVe siècle jusqu’à aujourd’hui et comporte une section intéressante sur le rôle de la femme dans le judaïsme.

Le quartier de l’ancien ghetto existe toujours, mais il est méconnaissable. Détruit par les Allemands, il a été reconstruit à la soviétique, comme l’ensemble de la ville, du reste. Le vestige le plus important du ghetto de Minsk est l’emplacement du « trou » (lama), à l’angle des rues Melnika et Zaslavskaïa, où ont été exécutés de nombreux juifs. Le 10 juillet 2000, un groupe sculptural de grande ampleur, œuvre du sculpteur Lévine, représentant des femmes, des vieillards et des enfants descendant dans la tombe, a été inauguré en présence du président Lukachenko, de personnalités importantes et d’une foule nombreuse.

La seule synagogue en activité aujourd’hui à Minsk s’élève au nord de la ville. Le bâtiment est grand, mais la salle à l’intérieur est relativement petite.

Ces dernières années, le gouvernement biélorusse progresse dans ses efforts de recherche sur le passé juif du pays. La meilleure preuve en est l’inauguration par le président de la République lui-même du Mémorial du camp de Maly Trostenets, financé par le gouvernement. On notera cependant que les textes du Mémorial ne rendent pas compte du fait que l’immense majorité des victimes du camp étaient juives. Les « résidents de Minsk » et « citoyens déportés d’Europe » côtoient les partisans et anti-fascistes. L’ouverture de ce mémorial est tout de même une avancée.