Cette grande ville universitaire ne possède pas de communauté, mais accueille une section d’études juives dans son département de théologie.

Les juifs danois évacués pendant l’occupation nazie sont arrivés par bateau à Malmö, grâce à l’action du comte Folke Bernadotte. Certains sont morts peu après leur arrivée et sont enterrés dans le cimetière de la ville, où un monument rappelle leur mémoire.

Dans cette ville située au bord de la Baltique, face à Copenhague, une communauté (à l’origine des juifs allemands) a été fondée plus tardivement, en 1871, après l’émancipation. Elle compte actuellement 1200 membres. Son Centre communautaire a été bâti en 1962 et financé partiellement par des réparations allemandes. Une synagogue orthodoxe fonctionne dans la Föreningsgatan, au coin de la Betaniaplan. Bâtie en 1903, elle est de style oriental, dotée d’un toit en bulbe qui rappelle celui des églises orthodoxes.

La communauté de Malmö a essaimé dans la grande banlieue : celle de Lund ne fonctionne que pour les fêtes, mais abrite néanmoins l’institut pour la culture juive ; celle d’Helsingborg fonctionne tout le temps. En revanche, les communautés de Landskrona et de Kristianstad ont fermé au début des années 1990. L’intérieur de la synagogue de Kristianstad est désormais utilisé par une communauté d’origine scandinave à Raanana, en Israël.

Depuis une vingtaine d’années, une vague d’attentats antisémites a atteint la Suède, notamment la ville de Malmö, principalement du fait de mouvements néonazis et islamistes. Qu’il s’agisse d’attaques de survivants de la Shoah, de vandalisme dans des cimetières et d’incendies de lieux. Un explosif a été placé devant le centre communautaire en 2012. Cinq ans plus tard, des slogans antisémites furent prononcés dans une manifestation et la chapelle du cimetière juif incendiée. En 2020, lors d’une manifestation islamiste, des appels au meurtre de juifs furent proférés.

Ces actes particulièrement élevés dans cette ville ont forcé les juifs suédois à la quitter pour Israël ou d’autres lieux où ils se sentent plus en sécurité. Le nombre de juifs a donc fortement décliné, de moitié, pour arriver à moins de 1000 personnes aujourd’hui.

En 2025, à l’occasion des 250 ans d’existence de la communauté juive de Malmö, la ville organise de nombreux événements, en étroite coopération avec la communauté juive de Malmö. Notamment une exposition consacrée aux héroïnes juives, accrochée dans plusieurs bibliothèques municipales.

La présence juive date de 1782. La synagogue , de rite conservateur (masorti), est située à la même adresse que le centre communautaire. Il existe toutefois un minyan orthodoxe.

Avant de s’établir dans la ville de Göteborg en 1792, des juifs furent accueillis en compagnie d’autres minorités sur l’île de Marstrand qui se trouve à proximité. Bien que la première synagogue fut construite en 1808, la présence d’un rabbin ne fut concrétisée qu’en 1837.

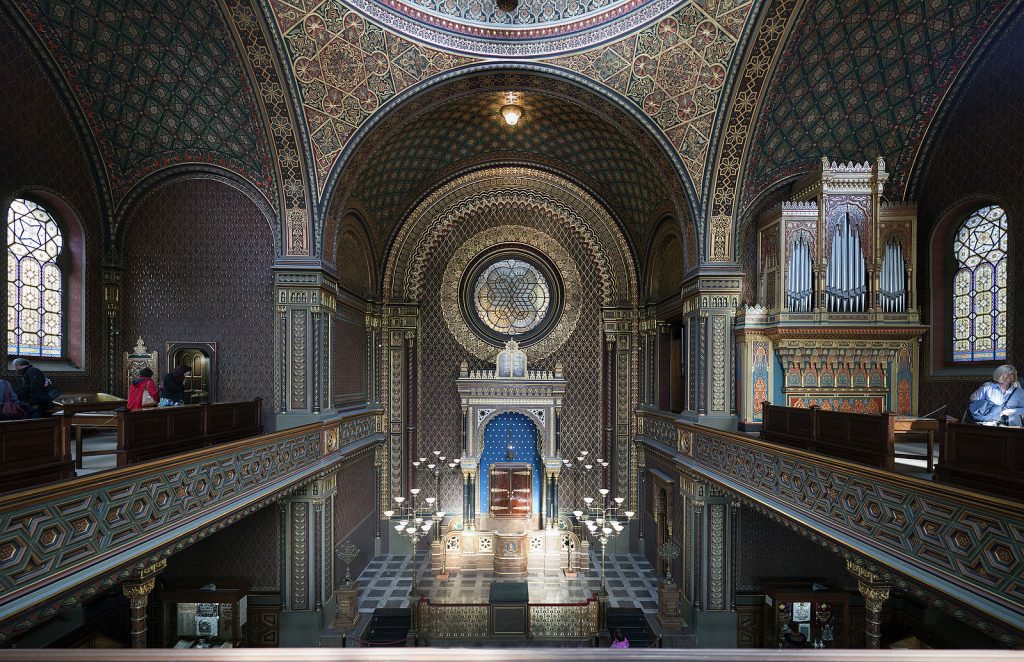

La synagogue actuelle fut construite en 1855. Elle mélange en son intérieur les styles mauresque, romanesque et byzantin, tandis qu’à l’extérieur on peut distinguer des motifs scandinaves et celtes.

La population juive de la ville augmenta au début du 20e siècle, avec l’arrivée de juifs russes et polonais fuyant les pogroms et guerres. De même pendant la Seconde Guerre mondiale avec l’arrivée de juifs du Danemark, sauvés grâce à l’opération courageuse de toute la population et des autorités danoises. Puis également d’autres juifs originaires de Pologne et de Russie.

En 1968, les juifs suédois constituaient une communauté de près de 1500 personnes. Suite à la Perestroïka et à la fin de la guerre Froide, des juifs originaires des différents pays formant l’Union soviétique migrèrent en Suède.

Comme dans la plupart des autres villes suédoises, Göteborg est confrontée à un antisémitisme propagé par les milieux néonazis et islamistes. Ainsi, en 2017, la synagogue de Göteborg fut attaquée au cocktail Molotov. Cette même année, 600 néonazis manifestèrent le jour de Kippour.

La ville compte également un cimetière juif .

La synagogue de cette ville possède une double particularité : il s’agit de la synagogue la plus septentrionale d’Europe et la seule à avoir servi de gare, avant que le bâtiment ne devienne une synagogue en 1925 !

Les premiers juifs s’installèrent à Trondheim dans les années 1880. Ils s’intégrèrent très rapidement et participèrent à la vie sociale, économique et culturelle de la ville.

La communauté ne s’est jamais relevée de la déportation massive de ses membres, en mars 1942. Les juifs de la ville, arrêtés par la police norvégienne, furent internés au camp de Falstad (près de Trondheim).

Aujourd’hui, la synagogue accueille également le Musée juif de Trondheim. Ce dernier propose deux expositions permanentes. La première est consacrée à la vie juive dans la ville de Trondheim et ses environs. La seconde aborde l’aspect historique de la présence des juifs dans la ville, et se consacre en grande partie à la Shoah et aux conséquences tragiques sur la présence des juifs dans la ville.

Par le dialogue, la collecte de fonds, l’enregistrement, la préservation et la diffusion, le Musée juif de Trondheim contribue à la gestion d’une partie du patrimoine culturel juif norvégien. Le musée met en lumière des thèmes tels que l’immigration, la diversité, l’identité, l’intégration, l’antisémitisme avant et maintenant et le génocide ainsi que la relation entre la culture minoritaire et la majorité sociale. De nombreux programmes éducatifs sont proposés par le musée qui travaille en partenariat avec les institutions de la région. Un Mémorial de la Shoah a été érigé au cimetière de la ville.

Rencontre avec Tine Komissar, Directrice du Musée Juif de Trondheim

Jguideeurope : Pouvez-vous nous présenter certains objets du musée ?

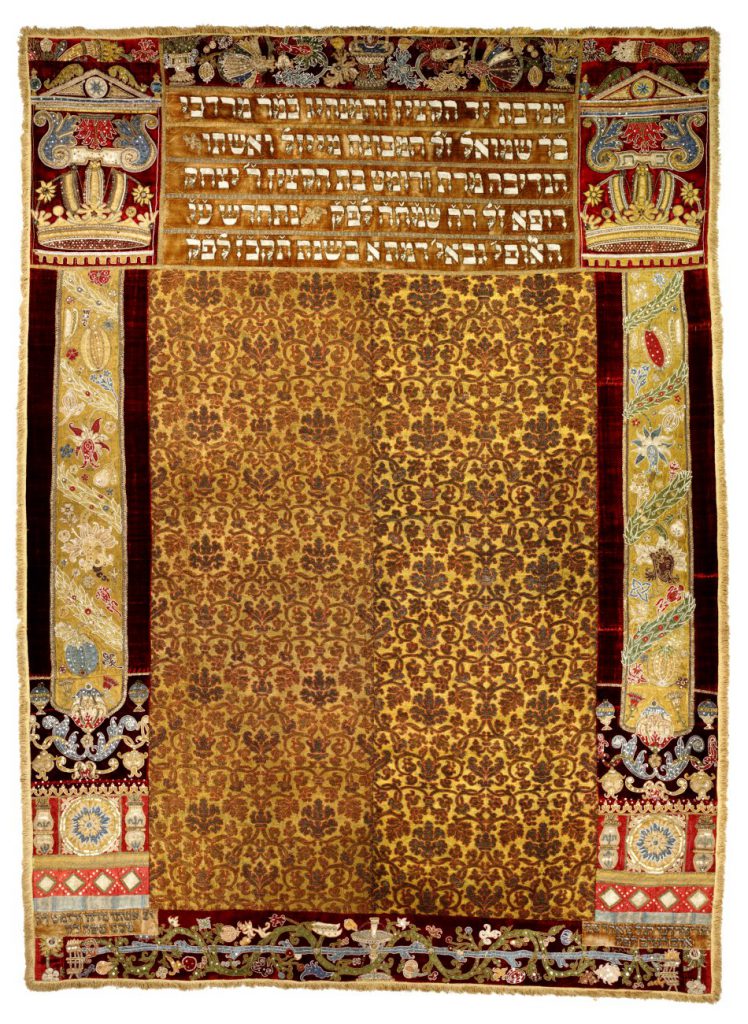

Tine Komissar : Voici 4 objets en particulier que je souhaite vous présenter.

Haut d’une tenue de prisonnier. La tenue appartenait à Julius Paltiel de Trondheim (1924-2008). La plupart des uniformes de prisonniers des camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale ont été confectionnés dans les casernes de couture de certains des plus grands camps de concentration, notamment Dachau, Sachsenhausen et Ravensbruck. Malgré le fait que les uniformes étaient de tailles différentes, qui n’étaient pas marquées sur les costumes, ils n’étaient pas distribués en fonction de la taille des prisonniers. Les détenus ont donc dû adapter leurs propres uniformes de prison.

Les marques sur les tenues consistaient en un patch de forme rectangulaire, généralement en coton, avec des numéros de prisonnier en plus d’un patch de forme triangulaire et des lettres. Le triangle faisait référence aux différents types de prisonniers et était codé par couleur; triangle jaune pour les prisonniers juifs, rouge pour les prisonniers politiques, vert pour les prisonniers criminels, noir pour les prisonniers « antisociaux » ou Roms, rose pour les prisonniers gays et violet pour les prisonniers appartenant aux Témoins de Jéhovah. Les lettres du triangle faisaient référence à la nationalité.

Ce costume de prison appartenait à Julius Paltiel. En octobre 1942, il est expulsé par les nazis de son domicile de Trondheim. Il a été détenu au camp de prisonniers de Falstad, avant d’être envoyé à la prison de Bredtveit à Oslo. En février 1943, il est envoyé avec le navire D / S Gotenland au camp de concentration d’Auschwitz. À son arrivée, Julius a été emmené aux travaux forcés. Il a miraculeusement survécu à son emprisonnement à Auschwitz et à la marche de la mort du camp de concentration de Buchenwald. Dans les semaines qui ont précédé la libération en 1945, Julius s’est caché des nazis, qui sélectionnaient systématiquement les prisonniers juifs du camp. Tous ceux qui étaient rassemblés ont été abattus. Les soldats SS ont suivi les ordres de Berlin selon lesquels tout le monde devait être exterminé.

Afin de ne pas être découvert, Julius a arraché la marque jaune sur sa tenue de prisonnier. Il a ensuite pris une marque non juive d’un prisonnier mort et l’a cousue sur sa propre tenue pour qu’il soit plus difficile de détecter qu’il était juif. C’est pourquoi l’uniforme a un triangle rouge, comme le montre l’image. Buchenwald a été libéré par les forces américaines le 11 avril 1945.

Lorsque Julius est revenu à Trondheim après la guerre, sa famille et de nombreux amis étaient morts ou enfuis. Il a repris l’entreprise familiale, passant le reste de sa vie à raconter son histoire, y compris à des milliers de jeunes à travers le pays.

Robe de mariée. La robe de mariée a appartenu à Malke Rachel Mahler (née Leimann). Elle est née le 2 avril 1896 à Śniadowo, en Pologne, de parents Samuel et Lea Leimann. Elle est arrivée en Norvège et à Trondheim en 1916.

Simon Mahler était déjà dans le pays depuis trois ans. Il est né le 31 décembre 1886 à Saldus, en Lettonie. Il gagnait sa vie en tant que commerçant de transport et avait beaucoup voyagé en Suède et en Norvège lorsque les deux se sont rencontrés.

Malke et Simon se marient en 1916/1917. Ils s’installent à Tempe, ayant cinq enfants: Sara Bella (1918), Abraham Bernhard (1920), Salomon Hirsch (1922), Selik Elieser (1923) et Mina Scholamis (1927).

Malke, Simon et les enfants Abraham, Selik et Mina Mahler ont été déportés et tués à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Seuls Salomon et Sarah ont survécu. Salomon a réussi à s’échapper en Suède. Sara était mariée à un homme non juif et n’a pas été déportée mais emprisonnée dans plusieurs camps de concentration en Norvège pendant la guerre.

Chariot. Le chariot date probablement d’environ 1900. Hennoch Klein est arrivé en Norvège depuis la Lituanie au milieu des années 1890. Il s’installe à Trondheim en 1901, après plusieurs années en tant que négociant en transport. Ici, il a lancé l’entreprise H. Klein en 1902, qui a fonctionné à Trondheim jusqu’en 1978. Une continuation du magasin, Kleins, est toujours dirigée aujourd’hui par l’arrière-petit-fils de Henoch, Robert.

Le fils de Henoch Klein, Josef, a déclaré que chaque jour, il tirait la charrette avec lui de son domicile de la rue Øvre Møllenberg à l’entreprise familiale, H. Klein, qui, dans les années 1910, était située près du pont Bakke à Trondheim. L’origine de la voiture est incertaine, peut-être qu’elle a été prise par la famille Klein lorsqu’elle a déménagé à Trondheim depuis la Lituanie dans les années 1890.

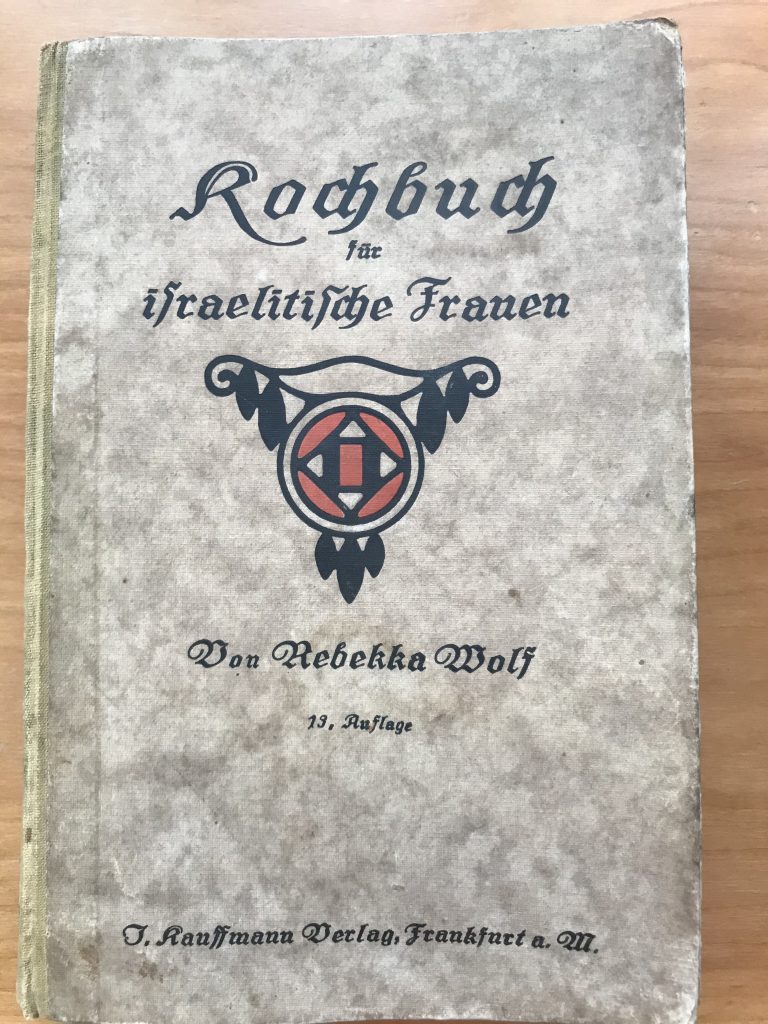

Kochbuch für israelitische Frauen, livre écrit par Rebekka Wolf (née Heinemann). Beau petit livre de cuisine avec des informations supplémentaires sur les bénédictions du shabbat et des grandes vacances et des conseils sur la tenue d’un foyer juif et optionnellement sur la préparation de la viande casher. Un chapitre spécial est consacré à la nourriture de Pessa’h.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les programmes éducatifs créés par le musée?

Les programmes éducatifs sont destinés aux étudiants norvégiens âgés de 12 à 25 ans. Le Musée juif de Trondheim propose une variété de programmes d’enseignement pour l’école primaire, le lycée et le collège / université.

- « Traditions, rites et culture juifs norvégiens » : programme éducatif qui encourage l’apprentissage actif par le biais d’activités avec, par exemple, des objets rituels. Les élèves font des recherches sur la synagogue et étudient les similitudes et les différences entre une synagogue et d’autres lieux de culte. Grâce à cette ressource d’apprentissage, les élèves découvriront les symboles juifs, les jours saints et les traditions. Les élèves peuvent optionnellement apprendre davantage sur les aliments casher. Des films éducatifs, qui donnent une introduction sur la façon dont les fêtes et les cérémonies juives sont célébrées en Norvège, sont également projetés.

- « Accueil. Disparu. Les Juifs de Trondheim » : Ce programme donne aux élèves une introduction à l’histoire des Juifs de Trondheim et à ce qui s’est passé dans la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. En explorant l’exposition et l’application, les élèves acquerront des connaissances sur l’histoire juive norvégienne. L’histoire est racontée à travers des individus et des histoires familiales. En procédant ainsi, l’histoire juive devient plus concrète et vivante. Les élèves acquerront également une expérience de première main du matériel de source historique qui donne un aperçu de l’histoire de la guerre norvégienne.

- « Rien n’est ce qu’il semble – théories du complot et critique de la source » : La pensée complotiste à travers l’histoire du monde a eu des conséquences catastrophiques, telles que le nettoyage ethnique et le génocide. Les réseaux sociaux ont rendu plus facile que jamais la diffusion des théories du complot. Afin d’évaluer quelles informations sont fiables, vous avez besoin de compétences en critique de la source. Ce programme éducatif utilise des films, des sites Web et des activités de groupe afin de montrer aux élèves ce qui caractérise les théories du complot et comment nous pouvons les identifier.

- « Empreintes juives à Trondheim – Visite guidée » : Voyage historique à travers le centre-ville de Trondheim. Pendant deux heures, le guide amènera les élèves autour des points centraux de la ville où vivaient et travaillaient des familles juives de Trondheim. Grâce à la visite guidée, les élèves apprendront à connaître l’histoire juive de la ville, de la migration des Juifs en Norvège vers 1880 jusqu’à nos jours. Le guide présentera des photographies et des lettres qui appartenaient aux personnes qui vivaient aux différentes adresses le long du parcours. La visite donne aux élèves l’occasion de réfléchir à des questions éthiques liées à la valeur et aux attitudes humaines, en plus des questions sur la manière d’être réfugié et immigré en Norvège dans la société d’aujourd’hui.

Ce n’est que lorsque la loi votée au 1814, interdisant l’entrée des juifs en Norvège, fut révoquée en 1851, que ceux-ci purent s’établir officiellement à Oslo. Une petite communauté juive s’organisa et fut reconnue en 1892, accueillant 29 membres.

Suite à une séparation de la communauté, deux synagogues distinctes furent ouvertes en 1920. Une activité culturelle juive norvégienne se développa, notamment par l’intermédiaire de la presse. Tout d’abord le mensuel Israelitin en 1909, puis Ha-Tikvah en 1929. A cette époque, le nombre de juifs présents à Oslo n’était que de 852.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de la moitié des juifs d’Oslo réussirent à s’échapper en Suède, avec l’aide très active des réseaux de la Résistance norvégienne. Ceux qui n’eurent pas cette possibilité furent déportés et massacrés dans les camps.

Au lendemain de la Shoah, les survivants formèrent à nouveau une communauté. Celle-ci gère la synagogue, mais aussi des services sociaux et l’accueil de familles de touristes pour les dîners de Shabbath. Des visites scolaires s’organisent à la synagogue depuis les années 1970 afin de permettre aux enfants norvégiens de mieux connaître l’histoire de leur pays.

S’il n’y avait que moins de 700 juifs à Oslo en 1968, la communauté connut dans les années 1980 un renouveau, notamment grâce au rabbin Michael Melchior. Une dynamique intergénérationnelle comme l’illustre à la fois l’inauguration d’un jardin d’enfants et d’une maison de retraite.

La communauté est gérée par le Mosaiske Trossamfund. La synagogue , de rite orthodoxe ashkénaze, offre des offices quotidiens. Le bâtiment adjacent abrite le centre communautaire. Cette synagogue devint particulièrement active dans les années 1980 lorsque Michael Melchior, le fils du rabbin Bent Melchior, prit la direction de la communauté. En 1992, celle-ci célébra ses 100 ans.

Dans le cadre des efforts menés par le gouvernement norvégien concernant les réparations liées aux spoliations des juifs pendant la Shoah, la communauté a pu rénover ses bâtiments.

La ville est également connue pour avoir été e 1993 le lieu des accords historiques d’Oslo entre Israéliens et Palestiniens.

En 2006, avec l’aide grâce à l’aide des fonds de réparation attribués à la communauté juive d’Oslo suite aux confiscations et dépossessions pendant la guerre, le Centre d’études sur l’Holocauste et les minorités ouvrit ses portes. Le Centre se trouve, ironie de l’histoire, dans la Grande Villa de l’ancien dirigeant collaborateur Quisling.

La ville a également un Musée juif , qui se situe à dans l’immeuble où une autre synagogue, construite en 1921, se trouvait. Le musée fut inauguré officiellement par le Prince Héritier Haakon en 2008. Le Musée présente trois expositions permanentes et met à disposition des projets pédagogiques aux écoles d’Oslo et de la région.

Il y a deux cimetières juifs à Oslo. L’ancien cimetière , qui se situe à Sofienbergparken, date de 1869 et fut utilisé jusqu’en 1917. Le nouveau cimetière , à Helsfyr, est utilisé depuis. Des efforts ont été menés ces dernières années pour préserver ces lieux, ainsi que le mémorial de la Shoah situé à Akershuskaia, à l’extérieur de la forteresse d’Akershus.

Dans cette ville du sud de Brno vivait jusqu’au siècle dernier la plus importante communauté juive des pays tchèques après celle de Prague.

Ses yeshivot étaient renommées dans toute la région, même jusqu’en Galicie. Le ghetto s’étendait à l’ouest de la vieille ville, autour des actuelles rues Husova et Zameskà, mais seules quelques maisons de l’époque sont encore debout. Au siècle dernier, il y avait, dans le quartier juif, avant les démolitions des années 1950-1960, une dizaine de salles de prière et trois synagogues. Une seule reste debout : la Vieille Synagogue , édifiée en 1550, détruite par le feu deux siècles plus tard et reconstruite en 1723. C’est une synagogue de type polonais -la seule du genre en République tchèque, avec quatre colonnes au centre de la grande salle de prière entourant la bimah.

Certaines des tombes du vaste cimetière de la ville, dont l’entrée se trouve sur la Hrbitovni námesti, datent de 1608. Dans la partie la plus ancienne, les stèles, comme à Prague, s’empilent sur plusieurs couches. Il y a quelque 2 500 pierres tombales, souvent richement décorées.

À 30 km au nord de Brno, ce grand centre de la culture juive et de l’étude de la Torah dans les pays tchèques a été aussi longtemps le siège du grand rabbin de Moravie.

Le vieux quartier juif s’étend autour des actuelles rues Bilkova et Plackova, près de la grande place ; il date du XVe siècle. La structure urbanistique, avec la porte du ghetto toujours visible et ses ruelles bordées de maisons à un étage, est demeurée presque intacte malgré les rénovations et les restaurations effectuées au siècle dernier.

La grande synagogue s’élève rue Traplova, au cœur de l’ancien ghetto. L’édifice original du XVIIe siècle a été refait au XIXe en style néo-gothique. Le cimetière est l’un des plus étendus de Moravie. On peut y visiter un petit musée. Tous les ans, un festival de musique se tient dans le quartier juif.

Le quartier juif qui se trouve près du centre de cette petite ville située à 50 km au nord de Brno, de l’autre côté de la rivière Jihlava, était l’un des plus grands du pays : au milieu du siècle dernier, il comptait plus de cent maisons.

Il s’est développé dès le XVIe siècle ; encore aujourd’hui, de nombreuses maisons du quartier juif gardent quelques vestiges baroques ou de la Renaissance. La vieille synagogue sur la Tiché námesti, à l’ouest de l’ancien ghetto, avait été érigée au XVIIIe siècle sur les restes d’une antique synagogue de bois. Détruite plusieurs fois par des incendies, elle a été reconstruite la dernière fois à la fin du XIXe siècle dans le style néo-gothique et agrandie. Après la guerre, elle est devenue un lieu de culte de l’Église hussite.

La nouvelle synagogue , dans la rue Blahoslavova, vraisemblablement édifiée aussi sur les vestiges d’un bâtiment de bois, date du XVIIIe siècle ; elle a été refaite en 1845 et en 1881. Aujourd’hui désaffectée et transformée en salle d’exposition ou de concert, elle a conservé une partie de sa décoration, notamment des stucs sur les plafonds.

S’il ne reste aucune trace de l’ancien cimetière près du château, on peut voir dans la rue Hradek, non loin de la vieille synagogue, un grand cimetière juif avec plus de 3 000 stèles, dont les plus anciennes remontent au début du XVIIe siècle.

Cette belle petite ville de garnison de la même région fut érigée à la fin du XVIIIe siècle sous le règne de Joseph II.

En 1942, les nazis vidèrent totalement la cité de ses 7000 habitants -sauf quelques familles juives- et la transformèrent en ghetto et en centre de transit pour les juifs de la capitale et des pays tchèques. Dès la formation du ghetto, 57 000 juifs s’entassaient dans la petite ville, où passèrent 152 000 déportés et cinquante trois nationalités différentes, dont 74 000 Tchèques. Plus de 30 000 internés sont morts sur place. Environ 87 000 sont partis de là pour les camps de la mort, et seuls 3 000 d’entre eux en sont revenus. Un quart des habitants du ghetto sont morts de maladie à cause du manque d’hygiène et de la sous-alimentation. Les adultes étaient soumis au travail forcé. Malgré ces terribles conditions de vie, malgré la peur et les rafles, les internés ont réussi à garder un minimum d’organisation et de vie sociale avec des centres d’étude et de prière.

Les quelques 150 000 qui transitèrent par Terezín, les 3000 qui y restèrent plusieurs années, recevaient clandestinement une éducation de base, car les écoles y étaient interdites. Ce ghetto, où fut interné la fine fleur de l’intelligentsia juive tchèque -sculpteurs, peintres, musiciens, écrivains, savants-, servait aussi pour la propagande nazie ; une mission du Comité international de la Croix-Rouge fut autorisée à y faire une visite en juin 1944. Le camp fut libéré le 8 mai 1945 par l’Armée rouge. Il y restait 6800 juifs. Un mémorial a été édifié en 1955 dans la partie est du cimetière, avec un texte en hébreu et un autre en tchèque. Près de 13 000 personnes dans 11 250 tombes individuelles et 215 fosses communes ont été inhumées entre 1941 et 1942 dans le cimetière du ghetto, juste à côté du cimetière municipal. Cette même année, les nazis édifièrent un crématorium, aujourd’hui transformé en centre d’exposition, où les corps étaient brûlés. À la fin de 1944, les cendres des 22 000 victimes furent jetées dans la proche rivière Ohre. Un petit tumulus du souvenir a été érigé sur la berge.

En haut de la petite ville, s’élève la Kleine Festung (« petite forteresse »). Cette ancienne prison autrichienne servit de centre d’interrogatoire à la Gestapo qui y enferma et y interrogea 35 000 prisonniers, dont de nombreux résistants. Les restes de 26 000 d’entre eux sont ensevelis en face, dans le cimetière national. Depuis 1962, la ville de Terezín et sa forteresse sont un musée national.

En 2023 fut réalisé le très émouvant film Avenue of the Giants de Finn Taylor. Un biopic sur la vie de Herbert Heller qui garda secret pendant 60 ans son enfance passée à Terezin puis dans les camps de concentration, vivant le reste de sa vie en Californie et révélant son enfance terrible à 74 ans dans un processus de tikoun olam.

En 2024 fut publié le livre Borrowed Time : Survivors of Nazi Terezin Remember (« Du temps emprunté : Les survivants du Theresienstadt nazi se souviennent »), un recueil de photos de Dennis Carlyle Darling. Le photographe américain y rassemble des portraits en noir et blanc et des témoignages de Juifs qui y furent emprisonnés.

À 40 km de Prague, cette bourgade, qui fut l’un des petits centres du judaïsme en Bohême, mérite une petite visite. Le plus ancien quartier juif, détruit au XVIIe siècle, s’élevait à côté du château, bel édifice baroque.

Le « nouveau ghetto », s’étendait à l’ouest du château dans l’actuelle rue Havlickova, qui comprenait une dizaine de maisons achetées à des chrétiens ; il s’est ensuite de plus en plus étendu tout en demeurant séparé du reste de la cité par une barrière. Les maisons sur le côté sud de la rue Havlickova ont conservé en bonne partie leur cachet. Il y avait trois synagogues.

De la plus ancienne, il ne reste plus aucune trace. La deuxième, édifiée en 1613 et refaite en 1675, a été détruite à la fin du siècle dernier pour laisser place à la gare. La troisième, qui s’élève au nord de la rue Havlickova, a été construite en 1852 en style néo-roman et a servi jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Elle a été transformée depuis en entrepôt. Il existait aussi trois cimetières. Le plus émouvant s’étend est l’ancien cimetière à quelques 350 m de la troisième synagogue et contient de très intéressantes pierres tombales datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Un nouveau cimetière peut également être visité.

Plzen est le principal centre de la Bohême occidentale et la capitale de la bière. Les juifs furent expulsés de la ville en 1504 et n’eurent pas le droit d’y revenir pendant plus de deux siècles.

Avec la révolution industrielle et le développement de la cité au siècle dernier, une communauté juive s’y installa et y prospéra. En 1921, plus de 3 000 juifs vivaient dans cette ville. On peut y voir trois synagogues édifiées au XIXe siècle. La plus intéressante s’élève à l’ouest du centre historique, dans la rue Nejedleho Sady. Ce magnifique bâtiment néo-roman , surmonté de deux tours, date de 1890. Désaffectée pendant des années, elle a été rénovée et est également devenue un centre d’exposition sur la vie juive en Bohême occidentale. Une petite salle de prière a été installée en 1988, dans la rue Smetanovu Sady, au numéro 80. Il y a deux cimetières juifs, un ancien cimetière et un nouveau cimetière .

Les villages avoisinants gardent de nombreuses traces de la vie des petites communautés juives locales, notamment à Radnice (à 19 km au nord-est), qui possède un petit quartier juif, une synagogue du XVIIIe siècle devenue un dépôt et un petit cimetière, ou à Rokycany (à 15 km à l’est).

La Grande synagogue de Plzen a été rouverte en 2022 suite à de longs travaux de restauration. Des premiers travaux de restauration se déroulèrent dans les années 1990, concernant particulièrement l’extérieur du bâtiment. Cette fois-ci, ce fut au tour des fresques et de l’aron. La synagogue sert aujourd’hui de salle de concert et d’exposition.

PHOTOS DE HENRY BOUHNIK

À Kasejovice, il y avait un petit quartier juif d’une dizaine de maisons, au sud-ouest de la place centrale, relié au reste de la cité par une ruelle étroite.

La synagogue , au milieu du Zidovske Mesto, édifiée en style rococo en 1762 et refaite un siècle plus tard, est l’une des plus intéressantes et des mieux conservées de la région, avec à l’intérieur un bel aron du XIXe siècle, et des ornements peints.

Dans cette coquette petite ville de Bohême occidentale, on peut encore voir l’ancien quartier juif, créé par le seigneur du lieu Ferdinand de Loksany en 1570, puis élargi un siècle plus tard.

Les deux rues et la petite place avec ses maisons basses aux belles fenêtres s’élèvent au nord de la place centrale. Le plus beau bâtiment est le palais Popper, maison de maître avec une cour, qui fut celle du financier juif du XVIIIe siècle, Joachim von Popper, l’un des premiers juifs des pays tchèques à être anobli. Sur la place de l’ancien ghetto, la synagogue, construite en 1725 et refaite un siècle plus tard, a longtemps été désaffectée. Elle a été rénovée il y a quelques années et accueille également une petite exposition permanente sur la vie des juifs dans les pays tchèques. Malgré les nouvelles constructions et de grands travaux de voirie, le petit quartier juif de la ville a conservé son architecture et sa structure originales. En bordure de la cité, sur la route vers le village Predni Porici, se trouve le cimetière juif qui fonctionna jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, avec quelques tombes baroques intéressantes.

Cette petite ville, proche de Cáslav, avait un important quartier juif -où vivaient aussi des chrétiens-, d’une cinquantaine de maisons au sud de la place centrale, qui ont gardé pour la plupart leur aspect d’époque.

La synagogue de style néo-roman orientalisant a été construite au milieu du XIXe siècle. Le cimetière juif possède quelques intéressantes tombes baroques. Toute proche, la petite ville de Hermanuv Mestec avait un important ghetto près de l’actuelle Havlickova ulicka. La synagogue sert d’entrepôt, mais l’aron a été préservé.

L’amateur curieux et l’amoureux d’architecture peuvent faire un crochet dans la petite ville de Cáslav, à 70 km au sud-est de la capitale, qui fut interdite aux juifs jusqu’au milieu du XIXe siècle. Après l’émancipation, les communautés des villages voisins commencèrent à s’y installer. On peut voir dans la rue Fucikova, au nord-est de la grande place, une très originale synagogue néo-mauresque récemment rénovée avec un étrange fronton arrondi et de beaux bois peints à l’intérieur.

La synagogue , construite en 1899, a été dessinée par l’architecte viennois Wihelm Stiassny. Le plan est un rectangle simple, agrémenté d’un transept ouest. Ce bâtiment est un singulier exemple du renouveau du style mauresque au XIXe siècle. La synagogue fut utilisée comme un dépôt pendant la Seconde Guerre mondiale, puis comme galerie d’art municipale dans les années 1960. En 1994, la mairie de Cáslav céda la propriété du bâtiment à la communauté juive de Prague, après une campagne de plaintes pour la restitution des biens juifs spoliés. C’est ainsi que la rénovation de la synagogue a pu avoir lieu. Malgré la dégradation du bâtiment, certains éléments d’origine étaient restés intacts : le plafond et les décorations de la nef centrale, les colonnes et les stucs, ainsi que certains éléments de la façade extérieure. De plus, l’érosion menaçait le bâtiment. La fin des travaux est estimée à la mi-2019 et la synagogue deviendra un centre culturel municipal.

Parmi les personnalités originaires de Caslav, Milos Forman (1932-2018), membre de la Nouvelle Vague tchèque et réalisateur de chefs-d’œuvre tels que Vol au-dessus d’un nid de coucou, Hair et Amadeus. Suite à la déportation et à l’assassinat de ses parents, il fut élevé par des proches. Finissant ses études, il réalisa ses premiers films au milieu des années 1950. Lorsque son film The Firemen’s Ball fut interdit par les autorités au lendemain de l’invasion soviétique de 1968, il émigra aux États-Unis.

Cette ville, haut lieu de la mémoire juive en pays tchèque, vaut le voyage pour les ruelles de son quartier juif et son magnifique cimetière envahi par les herbes et les arbres, dont l’atmosphère rappelle celui de Prague avant qu’il ne devienne un haut lieu du tourisme de masse.

Les juifs s’installèrent dans cette cité proche de Kutná Hora et de ses mines d’argent, dès le XIVe siècle. Leurs maisons s’élevaient probablement déjà dans ce qui fut -après l’expulsion des juifs de la ville, puis leur retour au XVIe siècle- le ghetto, sur le côté ouest de la muraille de la ville, tour près de la grande place centrale.

La Zidovka ulicka (« rue des juifs »), avec ses petites maisons classiques et baroques, s’est aujourd’hui transformée en deux artères, Na Hradbach et Zlata ulicka. On peut y voir encore l’école et la synagogue dans le bâtiment contigu. Elle a été construite en 1642 et agrandie au milieu du XVIIIe siècle, avec de belles décorations en stuc sur les voûtes. L’aron, de style baroque, est de la même époque. En fonction jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, elle est aujourd’hui désaffectée. Une partie de ses ornements et des objets de culte a été conservée dans une synagogue du Colorado.

Le vieux cimetière est accessible par la Slunecni ulicka ; autrefois, l’entrée principale, aujourd’hui fermée, se trouvait sur Kmochova ulicka. Il a été plusieurs fois agrandi jusqu’à ce qu’il ferme en 1887. Les tombes les plus anciennes datent du début du XVe siècle. Il contient plus de 2 600 stèles. Le nouveau cimetière juif, sans grand intérêt, est en lisière de la ville dans la bourgade de Zalabi. Les clés sur vieux cimetière sont à demander au Musée régional ou à l’office du tourisme.

Dans ce village situé à une centaine de kilomètres au sud-est de Prague, il est possible de voir ce qu’était la vie des juifs dans les villages de Bohême à la fin du siècle dernier, avant leur émigration vers les villes et les centres industriels.

À Drevikov vivaient une trentaine de familles juives dans la « rue aux Juifs » bordée de maisons à un étage. On peut encore y voir l’école et ma petite synagogue, transformée en magasin. Le vieux cimetière , tout proche, est en lisière du bois. Les maisons juives, en partie construites en bois, la petite synagogue et le mikveh, sont au sud du bourg. Un autre ghetto rural, très bien conservé mais plus éloigné, est à Velika Bukovina.

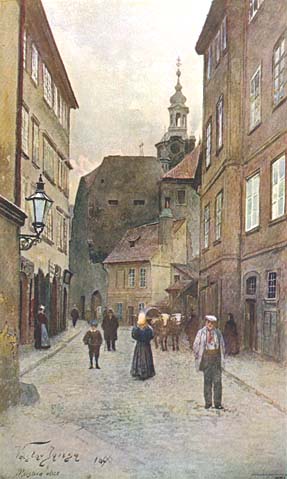

Crépis de frais en rose, vert ou jaune, de grands immeubles néo-Renaissance et néo-gothiques bordent la Parizká, l’avenue de Paris. Depuis la chute du Mur, d’élégantes boutiques fleurissent sur cette artères qui ne manquait pas de cachet au début du siècle. Là, s’étendait le mythique ghetto de Prague, en grande partie rasé en 1897 et 1905, lors d’une vaste opération d’assainissement du centre-ville.

Il ne reste donc plus rien des ruelles obscures, abandonnées par un nombre croissant de juifs après leur émancipation en 1850. Seuls les plus pauvres et les plus pieux étaient demeurés dans l’ancien quartier juif, « aux étalages de vieux habits, de ferraille et d’autres choses sans nom », que décrivait Apollinaire dans Le Passant de Prague. C’était le plus petit district du vieux Prague, à peine 93 000 m2, sans aucun arbre sinon ceux de l’ancien cimetière. Désertés par leurs anciens habitants, ces îlots insalubres furent peu à peu envahis par des miséreux, des marginaux et des prostituées.

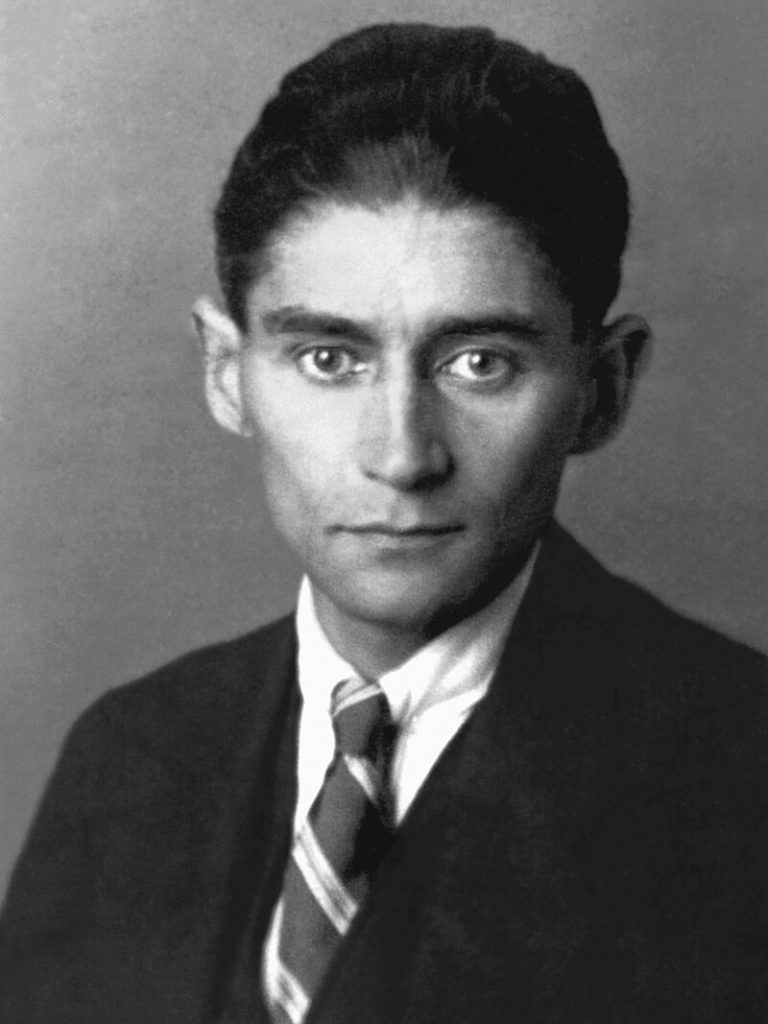

Dans les premières années du siècle, les bordels avec leurs lanternes rouges et les tavernes mal famées se multipliaient au milieu des lieux de culte et des immeubles encore habités par des juifs orthodoxes. Leurs prières et leurs chants sacrés se mêlaient, les soirs de shabbat, avec la musique beuglante des tripots. Cet univers a disparu. Il ne subsiste que les principales synagogues, devenues musées, qui se dressent encore à quelques pas des grandes avenues tirées au cordeau. Par le passé, elles surgissaient avec leur façade altière et mystérieuse au milieu des sordides masures qui semblaient les étouffer. Peu après la démolition du ghetto, le poète Jaroslav Vrchlicky écrivait : « Vous êtes comme les veuves, grises synagogues/Le vêtement déchiré et la tête couverte de cendres/Mais lorsque la nuit avec son tallit noir descend sur terre/Je vois briller vos fenêtres de flamme et de pourpre. » Le ghetto était rasé, mais il demeurait dans les mémoires, comme le racontait Franz Kafka dans ses conversations avec Gustav Janouch.

Une rue de Prague porte depuis 2024 le nom de Nicholas Winton (1909-2015), l’homme d’affaire britannique qui sauva 669 enfants pendant la Shoah, en affrétant un train pour emmener ces enfants à Londres. Certains d’entre eux encore en vie aujourd’hui participèrent à la cérémonie de nomination, en présence notamment du maire de Prague. Laquelle se déroula lors du 85e anniversaire du dernier “Kindertransport” de Prague, qui fut empêché de partir par les autorités d’occupation. Le film One Life (2023) de James Hawes avec Anthony Hopkins dans le rôle de Nicholas Winton, rend hommage au courage de cet homme. Un courage mêlé à une grande humilité, l’histoire ne devenant connue du grand public qu’en 1988 lorsque la présentatrice télé Esther Rantzen lui rendit hommage lors de l’émission That’s Life en conviant Nicolas Winton dans le public et en lui faisant la surprise d’avoir convié ceux qui furent les enfants sauvés par lui.

Le ghetto : évocations

« Le pittoresque du ghetto tel qu’il apparaît dans les photos jaunies ou les peintures de Jan Minarik et d’Antonin Slavicek au début du XXe siècle tenait au contorsionnisme de l’architecture, à l’encastrement et à l’imbrication des masures bancales, nues, humides, sales, véritables nids à rats. C’était un bizarre labyrinthe de ruelles crasseuses, non pavées, étroites comme les galeries d’une mine où le soleil pénétrait rarement pour balayer de ses rayons les immondices de l’ombre. Ruelles malades et laides qui traversaient le ventre d’une bâtisse, puis, bifurquant à l’improviste, venaient heurter comme des chauves-souris un mur aveugle. Ruelles crevassées parcourues par des relents de moisissure et de renfermé. Ruelles zigzagantes avec leurs réverbères aux angles, laques boueuses et portails de bois en ogive. Boyaux dont les saillies et les coudes avaient un je-ne-sais-quoi d’ivre, de titubant, d’onirique.

Angelo Mario Ripelino, Praga Magica, Paris, Plon, 1993.

« Vivent encore en nous les coins obscurs, les passages mystérieux, les fenêtres aveugles, les cours crasseuses, les gargotes bruyantes et les maisons closes. Aujourd’hui, nous nous promenons dans les larges rues de la ville reconstruite mais nos pas et nos regards sont incertains. Au-dedans de nous, nous tremblons encore comme dans les vieilles rues de la misère. Notre cœur ne sait encore rien de l’assainissement effectué. Le vieux quartier juif malsain qui est en nous est plus réel que la nouvelle cité hygiénique qui nous entoure. Éveillés, nous cheminons dans un rêve : nous-mêmes fantômes des temps passés. »

Gustav Janouch, Conversations avec Kafka, Paris, Maurice Nadeau, 1988.

Le musée juif

Le musée juif de Prague , créé en 1906 comme symbole de l’assimilation des juifs tchèques, gère les synagogues et le vieux cimetière juif. Il possède des collections qui sont parmi les plus riches au monde. Aux multiples objets de culte ou de vie quotidienne, aux manuscrits, aux peintures et aux imprimés récoltés avant guerre, se sont ajoutées de nombreuses pièces pillées en Bohême et en Moravie par les nazis, qui avaient ouvert à Prague un « musée de la race disparue » afin de servir leur propagande antijuive. Ce stratagème était destiné à sauver les objets du patrimoine et plusieurs dizaines d’intellectuels employés à leur classement ; l’idée était née dans l’esprit de certains responsables des communautés juives des pays tchèques, qui réussirent, non sans difficulté, à en convaincre les autorité d’Occupation.

La plupart des employés du Musée juif furent finalement déportés en 1944, mais les collections furent sauvées. Sous le communisme, il devint le Musée juif d’État. Les collections et le patrimoine ne furent restitués à la communauté juive de la République tchèque qu’en 1994. Une partie des objets, notamment les plus anciens, est exposée dans la synagogue Maisel pour illustrer l’histoire des juifs de Bohême-Moravie jusqu’aux premiers temps de l’émancipation. La suite, la vie des juifs depuis le XVIIIe siècle jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est montrée dans les salles de la Synagogue espagnole, restaurée en 1998. Un mémorial portant les noms des quelques 80 000 juifs de Bohême-Moravie victimes de la Shoah a été installé dans la synagogue Pinkas.

L’ancien quartier juif

La visite de l’ancien quartier et de ses monuments nécessite au moins une journée, même s’ils sont tous concentrés sur quelques rues, entre les avenues Pařížská et Kaprova. Des billets valables pour tout le circuit peuvent être acheté à l’entrée du cimetière ou au Musée juif. Les synagogues et le cimetière sont ouverts tous les jours sauf le samedi et pendant les fêtes juives.

Le fronton de la synagogue vieille-nouvelle , surmonté d’un grand triangle dentelé en brique, semble jailli du décor d’un film expressionniste. Désormais écrasé par les immeubles environnants, ce bâtiment moyenâgeux aux étroites fenêtres, avec son étrange façade qui se dressait au milieu des venelles du ghetto, intrigua et fascina pendant des siècles passants et voyageurs. La Staro-Nová est la plus ancienne au nord des Alpes. Construite au XIIIe siècle, autour de 1270, elle serait même plus vieille que Saint-Guy, la cathédrale de Prague. On la surnomma d’abord la « nouvelle », puis la « vieille-nouvelle » quand, aux XVIe et XVIIe siècles, d’autres grandes synagogues s’élevèrent dans le quartier. Mais aucune d’elles ne cristallise autant de légendes. L’une d’entre elles voudrait que cette célèbre synagogue ait été édifiée avec des pierres du Temple emportées de Palestine par les juifs au moment de l’exode.

Une variante précise que ces blocs auraient été transportés par les anges. D’autres légendes assurent qu’elle serait surgie d’un coup de la terre, déjà édifiée dans toute sa splendeur, quand commencèrent les travaux des fondations. Une abondante littérature romantique locale affirme que les restes du Golem ont longtemps reposé dans les combles, sous le grand toit en pente. La synagogue, qui demeure le principal et le plus émouvant lieu de culte du judaïsme praguois, est désormais envahie par le tourisme. Elle est crépie de neuf, et les récentes restaurations ont effacé des murs la patine de siècles de fumée des lampes à huile et les taches d’humidité où certains voulaient voir les traces du sang des milliers de victime du grand pogrom de 1389.

La rue Červená ulička (« Rouge ») où se dresse le bâtiment rappelle par son nom que, sur la petite place voisine, de nombreuses boutiques de bouchers existaient avant la destruction du vieux ghetto. La structure architecturale intérieure se caractérise par un plan oblong emprunté aux salles capitulaires médiévales, séparé en deux nefs par deux piliers octogonaux soutenant des arcs gothiques. la bimah du XVe siècle est entourée d’une grande grille gothique et se dresse entre les deux colonnes. Cette disposition intérieure est proche de celle de la synagogue de Worms (1175), au sud de l’Allemagne, brûlée par les nazis.

Le magnifique tympan de la grande porte de la salle de prière, avec ses décorations sculptées de grappes et de vignes, présente des motifs semblables à ceux des fameuses abbayes cisterciennes de la Bohême du Sud. Certains historiens estiment que les mêmes artisans ont été mis à contribution. L’aron, sur le mur est, est orné de deux colonnes Renaissance. Le tabernacle est en pierre finement ouvragée avec des décorations florales. De grandes lampes en fer forgé éclairaient la salle. Les sièges en bois des fidèles entourent la bimah. Le premier à droite du pupitre, portant le numéro 1 et surmonté d’une étoile de David, aurait été jadis celui du rabbi Loew. La nef fut longtemps réservée aux hommes. Les femmes suivaient les offices depuis le hall et les couloirs au travers de petites fenêtres. La lourde maçonnerie de l’édifice lui a permis de résister aux nombreux incendies qui ravagèrent le ghetto au cours des siècles.

L’hôtel de ville juif se dresse sur la rue Maislova qui s’appela à une époque Zlata ulička (« rue de l’or »), l’une des principales artères du ghetto. Il a été construit autour de 1560 avec les fonds donnés par Mordechaï Meisl, financier et philanthrope qui fut le premier maire du quartier juif. Dévasté par un incendie en 1754, l’édifice fut refait en 1763 selon les plans de l’architecte Josef Schlessinger, en style rococo. Il est surmonté d’une petite tour ornée de deux horloges, l’une avec des chiffres romains, l’autre, en dessous, avec des chiffres hébreux sont les aiguilles tournent à rebours de droite à gauche. Ce bâtiment est actuellement le siège du rabbinat et des institutions communautaires. Dans l’une des grandes salles, celle « des conseillers », ornée de stucs et d’étoiles de David, est installé depuis 1954 un restaurant casher, Shalom, géré par la communauté, où l’on sert des portions généreuses.

En face de la synagogue vieille-nouvelle, de l’autre côté de la petite rue Červená ulička, l’une des seules restées de l’ancien ghetto, s’élève la synagogue Vysoká (« haute »). Elle appartient au même ensemble de bâtiments que l’hôtel de ville juif et a été édifiée à la même époque, en 1568, par le même architecte Pankratius Roder, originaire du Tyrol du Sud. Endommagé par plusieurs incendies, notamment en 1689, elle fut refaite à la fin du XVIIe siècle. la grande salle de prière au premier étage a gardé sa structure originale, avec de belles voûtes mêlant style gothique tardif et Renaissance, trois belles fenêtres sur le mur nord et deux autres sur le mur est. Entre ces deux dernières, se dresse un aron baroque magnifique datant de 1691. La synagogue est demeurée en fonction jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, puis entre 1946 et 1950. Elle est devenue depuis l’une des salles d’exposition du Musée juif, où sont rassemblés des vêtements sacerdotaux.

La synagogue Maisl fut édifiée en lisière du ghetto par Mordechaï Maisel qui acheta en 1590 un bout de terrain pour disposer de sa synagogue privée. Une inscription, en grande partie effacée, célèbre les nombreuses œuvres charitables du philanthrope. Construite en 1591-1592 par Yehuda Goldschmied de Herz et Josef Wahl, elle passait pour la plus élégante et la plus richement décorée du ghetto. Détruite par l’incendie de 1689, elle fut reconstruite plus simplement et en plus petit. Elle fut à nouveau dévastée par le feu en 1754. Reconstruite en 1864, elle fut encore une fois refaite, cette fois dans un style néo-gothique, entre 1893 et 1905, alors que toute la zone du ghetto était assainie. Depuis le début des années 1960, cette synagogue, restaurée en 1994, est l’un des principaux lieux d’exposition du Musée juif. On peut notamment y admirer une exposition permanente sur l’Histoire des juifs de Bohême du 10e au 18e siècles.

Construite en 1694, la synagogue Klausen est située tout à côté de l’entrée du vieux cimetière juif, là où s’élevaient auparavant les Klauser, trois petits bâtiments, sont une synagogue, édifiés en 1564. L’un d’entre eux était l’école du rabbi Loew. Tous furent détruits dans le grand incendie de 1689, et l’actuelle synagogue fut édifiée à leur place, d’où son nom. Elle était la deuxième plus importante du quartier juif. Le bâtiment a été plusieurs fois refait, notamment en 1883 par l’architecte Bedrich Münzberger qui y ajouta une galerie pour les femmes et élargit la structure primitive. La salle majestueuse, avec un bel aron, abrite aujourd’hui une exposition permanente consacrée aux « Coutumes et traditions juives ». Sur le mur ouest, a été installé un magnifique aron de bois sculpté provenant de la synagogue de Podboransky Rohozec.

Érigée en bordure du vieux cimetière dès le XVe siècle pour la famille Horowitz, puis agrandie au milieu du XVIe siècle, la synagogue Pinkas a été achevée en 1530, puis agrandie dans un style Renaissance tardif en 1625, en y ajoutant une pièce pour les femmes et une entrée. L’actuel bâtiment a conservé le plan original, mais la grande nef gothique avec ses riches décorations polychromes a totalement disparu dans les nombreuses restructurations, notamment celle du début du XVIIe siècle dirigée par l’architecte Yehuda Goldschmied de Herz. Elle a encore été refaite un siècle plus tard, puis à nouveau en 1862. L’aron est Renaissance baroque. La bimah de pierre est entourée par une belle grille datant du XVIIIe siècle. On peut voir à côté du bâtiment principal les restes d’un mikveh. Sur les murs de la synagogue, sont inscrits, depuis 1960, le nom et les dates de naissance et de mort de 77297 juifs de Prague et des pays tchèques tués par les nazis.

La Synagogue espagnole fut édifiée en 1868 dans un style mauresque, sur les lieux où s’élevait la « vieille école », la plus ancienne synagogue de Prague qui servait à la communauté juive byzantine installée dans la ville depuis le XIIe-XIIIe siècle. Celle-ci avait son propre petit ghetto séparé du quartier juif par l’église du Saint-Esprit et par un couvent. détruite par les pogroms, dont celui de 1939, et par de nombreux incendies, la « vieille école » fut à chaque fois reconstruite en gardant les structures du bâtiment primitif : une longue salle avec un toit pentu. Au début du XIXe siècle, elle devint la première synagogue réformée de la ville, et un orgue y fut installé. En 1868, il fut décidé de la raser pour édifier à la place une grande synagogue : il s’agissait de symboliser le rôle nouveau que la frange la plus moderniste de la communauté commençait à avoir dans la société tchèque. L’architecte Johann Bělský, qui avait construit de nombreuses maisons dans la partie juive de la ville, choisit le style mauresque alors à la mode dans de nombreuses communautés juives européennes, notamment en Allemagne. Érigée selon un plan carré avec une grande coupole, cette synagogue est richement décorée à l’intérieur par des stucs s’inspirant de l’Alhambra de Grenade, selon les projets de l’architecte Bedrich Münzberger. Après une longue restauration, cette synagogue sert aujourd’hui de salle d’exposition au Musée juif.

Lors des travaux d’assainissement de l’ancien ghetto au début du siècle, trois petites synagogues furent détruites : la Synagogue nouvelle (fin XVIe siècle) ; la Synagogue tzigane (XVIIe siècle, refaite un siècle plus tard), où le jeune Franz Kafka fit sa Bar Mitzva à l’âge de treize ans ; la synagogue de la Grande-Cour (1626). Ces trois lieux de culte furent remplacés par la synagogue du Jubilé construite hors du vieux quartier juif dans le Nove Mesto (« ville nouvelle »). Édifiée en 1905-1906, elle célèbre l’intégration des juifs dans la société praguoise au début du siècle. Construite sur les plans de l’architecte Aloïs Richter, elle mélange le style mauresque à de magnifiques éléments Art nouveau, notamment dans la décoration intérieure.

D’autres petites synagogues ont été construites à la même époque dans divers quartiers de Prague et de sa banlieue. La plupart ont été détruite, dont la synagogue de Kralovske Vinohrady, rasée par un raid aérien pendant la Seconde Guerre mondiale. Les autres, désaffectées, ont été transformées en entrepôts ou magasins. On peut néanmoins encore voir à Smichov (dans la partie sud-ouest de Prague), dans la rue Stupeznického, le très intéressant bâtiment orientalo-fonctionaliste construit en 1930 pour la communauté de ce quartier. À Karlin, dans la partie est de Prague, existe toujours, dans une petite ruelle de campagne, la Vitkova ulička, la petite synagogue néo-Renaissance édifiée en 1860 et transformée depuis en église hussite.

Le rabbi Loew

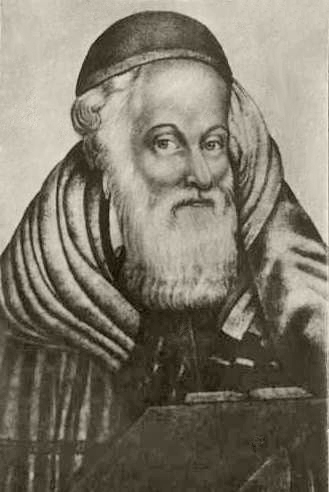

Astronome et mathématicien, le rabbi Loew, né autour de 1525, près de Poznan (actuellement en Pologne), fut le penseur juif le plus respecté de son siècle. Fameux interprète de la Loi et du Talmud, mais scientifique avant tout, il devint dans l’imaginaire collectif du XIXe siècle, un grand kabbaliste, voire un Faust juif qui aurait créé le Golem, un homme artificiel d’argile.

Il fut invité à rencontrer Rodolphe II le 16 février 1592, et, selon la légende, il fit apparaître sur les murs de la pièce les ombres des grandes figures de la Genèse et des Patriarches. On raconte qu’il réussit pendant des années à éviter la mort en lui arrachant de la main les listes de ceux qui devaient mourir dont le sien. Mais, elle le rattrapa, cachée dans une rose qui lui fit humer sa petite-fille. Il décéda en 1609.

Le vieux cimetière juif est le plus célèbre d’Europe et l’un des plus intéressants, même si des allées bien marquées par des cordes empêchent désormais des dizaines de milliers de touristes qui y défilent chaque année de piétiner les tombes. Mieux vaut s’y rendre très tôt ou très tard dans la journée, de préférence hors saison, pour en saisir la poignante nostalgie. Quelque 12 000 stèles s’entassent sur trois ou quatre niveaux, parfois plus : un conglomérat de pierres bancales, inclinées, comme titubantes, enfoncées jusqu’à la pointe, recouvertes par le lierre, englouties par le sol humide et noir. Quelques arbres, des sureaux et des ormes, peinent à pousser dans l’amas minéral, et l’inclinaison de leur tronc rappelle celle des pierres tombales usées par les intempéries et les caresses des fidèles.

On peut encore y lire les inscriptions à la mémoire des disparus et, souvent, des bas-reliefs qui symbolisent le nom d’une famille, le métier ou la vertu du défunt. Les mains qui bénissent indiquent la tombe d’un Kohen (ou Cohen, Kohn, Kahn, ou Kagan), descendant d’Aron et des grand prêtres du Temple, les Kohanim. La cruche ou le bassin ornent les pierres tombales des Leviyim, les descendants de Levi, les Lévites, les seconds après les Kohanim à lire la Torah lors des célébrations à la synagogue. D’autres figures, comme les palmiers, rappellent des versets des psaumes : « L’homme bon qui fleurit comme un palmier » (Psaumes 92:13). la grappe de raisin évoque l’abondance en même temps que le royaume d’Israël. Malgré l’interdit de la représentation de la figure humaine, quelques rares silhouettes féminines sont gravées sur des tombes des XVIIe et XVIIIe siècles, symbolisant, selon la mystique, le désir de Dieu d’entrer dans le cœur de l’homme. D’autres figures, plus prosaïques, précisent un métier, avec un bateau pour les marchands, des pinces pour les médecins, ou des ciseaux pour les tailleurs. On peut y voir de nombreuses sculptures d’animaux, en premier lieu le lion, représentation de la loyauté de Juda et des douze tribus, ou rappel du nom du mort (Löwe, lion en allemand et Leyb en yiddish). Dans ce bestiaire de pierre, figure l’ours dont la recherche de miel symbolise celle du juif plongé dans la douceur de la Torah. Il y aussi le daim et la gazelle (« Parce que Dieu bondit de synagogue en synagogue pour écouter les prières d’Israël) et l’oiseau.

La tombe la plus ancienne, celle du rabbin Avigdor Kara, remonte à 1439. Un cimetière plus ancien, qui fut profané lors du pogrom de 1389, se trouvait près de l’actuelle rue Vladislavova, dans le Nove Mesto. Les dernières tombes ont été édifiées en 1787, date de la fermeture du cimetière sur ordre de l’empereur Joseph II. De petits cailloux sont posés sur les tombes les plus célèbres comme celle, ornée de lions, du savant et très saint rabbi Yehuda Loew Betsalel (1512-1609), appelé le Maharal, sujet de nombreuses légendes et réputé pour ses miracles, même après sa mort. Les pèlerins glissent dans les interstices de la pierre rouge des bouts de papier avec un vœu. Une autre tombe vénérée est celle de Mordechaï Maisel (1528-1601), financier philanthrope, maire et bienfaiteur de la Prague juive. L’épitaphe rappelle que « sa générosité était sans limites et qu’il faisait la charité de toute son âme et de tout son être ».

Les cimetières de Zizkov

Si les premières tombes remontent à 1680, le vieux cimetière a commencé à s’étendre après 1787, avec la fermeture de celui de l’ancien ghetto. On peut y voir de très belles sépultures baroques et classiques dans la partie restaurée. Les dernières inhumations datent de 1890. Une partie du cimetière a été transformé en parc. Un émetteur de télévision s’y élève.

Fondé en 1890, le nouveau cimetière est le seul des cimetières juifs de Prague toujours en fonction. Le grand hall qui abrite aussi les bâtiments administratifs a été construit en style néo-Renaissance à la fin du siècle dernier. On peut y voir de magnifiques tombes de style Art nouveau, néo-gothique ou néo-Renaissance. Là est enterré Franz Kafka, aux côtés de ses parents. La tombe est surmontée d’une sobre stèle de pierre grise où les visiteurs déposent souvent en hommage de petits cailloux. En face, repose l’écrivain Max Brod, qui fut son ami et le divulgateur de l’essentiel de son œuvre qu’il se refusa à brûler, comme le demandait Kafka dans son testament.

Les maisons de Franz Kafka

Une visite des lieux de mémoire de la Prague juive serait incomplète sans un périple sur les lieux où vécut le plus célèbre des écrivains juifs. Toute sa vie, au gré des nombreux déménagements de ses parents puis des siens, Franz Kafka resta dans un étroit périmètre au centre de la vieille ville, autour de la grande place, à quelques centaines de mètres de l’ancien quartier juif. La maison natale (Radnice ulička 5) est située sur le côté nord-est de la grande place. Il y naquit le 3 juillet 1883. Le bâtiment original a été détruit en 1896 par un incendie, et il n’en reste que le portail d’entrée. Un buste à la mémoire de l’écrivain y a été érigé en 1965. Deux ans après la venue au monde de leur fils, les parents de Kafka déménagèrent. Après quelques pérégrinations dans le quartier, ils s’installèrent dans la maison U Minutin sur la place de la Vieille-Ville, tout près de la grande horloge. La façade de cet édifice du XVIIe siècle est ornée de scènes de la Bible et de légendes de l’Antiquité. Franz y vécut de six à treize ans ; ses trois soeurs, Elli, Valli et Ottla, mortes en déportation, y virent le jour.

En 1896, la famille Kafka déménagea dans une belle est très ancienne maison, « aux rois mages », au numéro 3 de la rue Celetnà. Kafka y demeura jusqu’à ses années d’étude à la faculté de droit. Sa chambre donnait sur la rue Celetnà. Le premier magasin du père, Hermann, était un peu plus loin, à l’actuel numéro 8 de la place de la Vieille-Ville, sur le côté nord, mais le bâtiment n’a pas été préservé. Quelques années plus tard, il déménageait son entreprise rue Celetnà puis, en 1912, au rez-de-chaussée de l’imposant palais Kinsky donnant sur la grande place. Dans une aile de ce même bâtiment, était installé aussi le lycée allemand où avait étudié Franz. En 1907, la famille Kafka, avec Franz qui venait pourtant de commencer à travailler aux Assicurazioni Generali, s’installait dans la Niklasstrasse (aujourd’hui devenue avenue Parizskà) au numéro 26, dans un élégant immeuble construit sur les ruines de l’ancien ghetto. La maison zum Schiff (« au bateau ») était toute proche de la Vltava. Il y écrivit trois de ses chefs-d’œuvre, Le Verdict, L’Amérique et La Métamorphose. Le bâtiment a été détruit en 1945. En 1913, la famille Kafka retourna sur la place de la Vieille-Ville dans la maison Oppelt (Starometseke námesti 5) : la chambre de Franz donnait sur l’avenue Parizkà.

Un an plus tard, il partait au numéro 10 de la rue Bilkova, toute proche, dans l’appartement prêté par sa sœur Valli où il commença l’écriture du Procès. En mai 1915, il s’installait seul, pour la première fois dans la maison « au brochet d’or » (actuellement 16, rue Dlouhà). « Sans une vue bien dégagée, sans la possibilité d’apercevoir un grand morceau de ciel, ou du moins un tour au loin -à défaut de la rase campagne, sans tout cela je suis un homme malheureux, oppressé », écrivait-il alors à Felice Bauer. Il habita ensuite quelques mois de l’autre côté de la rivière, dans une maisonnette, au numéro 22 de la Zlata ulička (« ruelle des alchimistes »), près du château. Puis, en mai 1917, il loua en plus un appartement dans le magnifique palais Schönborn (Trziste 15), aujourd’hui siège de l’ambassade américaine.

Les lieux juifs de la Prague chrétienne

Dans l’extraordinaire patrimoine architectural de la ville, quelques lieux sont directement liés à son passé juif. Sur le pont Charles, la troisième statue sur la droite en venant de la vieille ville représente un Christ orné d’une grande inscription dorée en hébreu (« Très Saint soit le Seigneur »), payée en 1696 comme amende par un juif accusé d’avoir blasphémé le nom de Jésus. Dans l’église Sainte-Marie-du-Tyn, sur la place de la Vieille-Ville, on peut voir une plaque évoquant un « héros » de la contre-Réforme. « Ici solennellement a été enterré Simon Abeles, un catéchumène tué en haine de la foi chrétienne par son propre père, un juif », affirme le texte évoquant la figure de cet adolescent juif de douze ans qui, tenté par la conversion, fut assassiné par son père et un ami de ce dernier, le 21 février 1694.

Arrêté, le père de la victime Lazar Abeles, se pendit avec ses phylactères dans sa cellule de l’hôtel de ville de la vieille ville. Le corps fut traîné hors des murs, écartelé, mutilé, et son cœur fut posé sur la bouche de la victime. Son complice, un certain Löbl Kurthandl, fut torturé sur la roue, il abjura sa foi, puis fut achevé à l’épée. La dépouille de l’enfant, retrouvée intacte dans le cimetière juif -signe de miracle-, fut exposée pendant un mois dans l’église du Tyn, et toute la ville, aussi bien le clergé que les nobles et les bourgeois, défila devant le corps. Dans l’entre-deux-guerres, de nombreux historiens, notamment Egon Erwin Kisch, ont examiné les pièces de ce procès et mis à mal la légende forgée par les jésuites au XVIIe siècle. Les circonstances de la mort de l’adolescent restent troubles, mais tout à été fait pour extorquer des aveux aux présumés coupables.

La petite cité de Stropkov, à 50 km au nord-est de Presov, fut aussi l’un des hauts lieux de la culture juive en Slovaquie et le siège d’une des plus importantes communautés de la région.

À l’origine, beaucoup arrivaient de Pologne au XVIIe siècle, fuyant les pogroms pour trouver une sécurité relative dans ces terres de l’empire des Habsbourg. S’ils pouvaient travailler en ville, ils n’avaient pas le droit d’y résider, ni d’y enterrer leurs morts qui, des décennies durant, furent ensevelis notamment dans le cimetière du village voisin de Tisinec.

La communauté de Stropkov se développa considérablement un siècle plus tard. Grâce à l’enseignement de rabbins, comme Chaim Yosef Gottlieb ou Yekutiel Yehuda Teitelbaum, elle devint l’un des centres d’étude de la Torah les plus réputés de la Grande Hongrie et de Galicie. Aujourd’hui, il n’y a plus un seul juif dans la ville. La quasi-totalité des maisons et des boutiques du quartier juif ont été rasées dans l’après-guerre. Mais il reste la mémoire, et quelques pierres tombales dans le cimetière .

Cette petite ville médiévale de 35 000 habitants, située à 60 km au nord de Presov, tout près de la frontière polonaise, possédait un grand quartier juif où vivaient, avant la Seconde Guerre mondiale, quelque 5000 personnes, pour la plupart exterminées par les nazis.

Malgré les destructions et les constructions de l’après-guerre, il reste encore quelques maisons et une synagogue intéressante du XVIIIe siècle, de style polonais, transformée en entrepôt et entièrement rénovée en 2011. Vous pourrez trouver de plus amples informations sur la Bardejov juive sur le site Bardejov Jewish Preservation. La ville compte également un cimetière juif .

La présence juive à Bardejov date probablement du 13e siècle. Mais ce n’est qu’au 18e siècle que la communauté s’y développe. Notamment en devenant un lieu important du hassidisme, avec les rabbins de la dynastie Halberstam.

La grande synagogue fut construite en 1830. Les juifs travaillèrent principalement dans l’exportation du vin vers la Pologne et l’artisanat et participèrent activement au développement économique de la Bardejov et de ses institutions thermales. Plus de 2 000 juifs vécurent à Bardejov en 1930 et un grand nombre d’entre eux périrent la décennie suivante pendant la Shoah.

La ville devint un centre de réhabilitation pour les survivants et un lieu de transit pour l’alya avant l’indépendance d’Israël. La plupart des juifs émigrèrent graduellement. Des objets rituels de Bardejov sont préservés dans la synagogue Divré Ḥayim à Jérusalem, nommée ainsi en hommage au rabbin Ḥayim Halberstam, le fondateur de la dynastie bardejovienne Sanz.

Jack Garfein, né dans la ville ukrainienne de Moukachevo mais ayant grandi à Bardejov, consacra un film à son retour à Bardejov, racontant notamment comment il avait survécu à la Shoah. Il deviendra professeur de théâtre, producteur et un des réalisateurs les plus importants de l’après-guerre grâce aux films cultes The Strange One (1957) et Something Wild (1961).

Sources : Encyclopaedia Judaica

Non loin de Kosice, cette ville fut aussi un grand centre de la vie juive. Plus de 6 000 juifs, de la cité et des villages environnants, ont été tués pendant la guerre. Aujourd’hui, il en reste moins d’une centaine.

Près du vieux centre, avec ses maisons et ses palais Renaissance, s’étendait le quartier juif, juste au-delà des murs. Là, s’élève une belle synagogue du siècle dernier, tout près du siège de la Communauté .

Au centre du quartier, un monument commémore les victimes de la Shoah. On peut aussi voir les restes de deux cimetières juifs, un orthodoxe et un réformiste, près du cimetière catholique.

La capitale de l’Est de la Slovaquie, grosse ville industrielle de 250 000 habitants, abritait une communauté juive importante, presque totalement anéantie pendant la Seconde Guerre mondiale.

La ville accueille encore 800 juifs. Vous pourrez y visiter une grande synagogue du XIXe siècle, dans un bâtiment adjacent au siège de la communauté. L’édifice comprend aussi un mikveh, une boucherie casher et une salle de prière. Cet ensemble architectural, unique en Slovaquie, témoigne de ce que fut la vie des juifs de cette ville avant la Shoah. La ville compte également une nouvelle synagogue et un cimetière juif .

Il est possible de faire une visite guidée de la Kosice juive, vous trouverez les informations, ainsi que la possibilité de réserver en ligne sur le site de l’office du tourisme de la ville.

La présence juive à Trencin date probablement du 14e siècle. Une synagogue en bois fut utilisée au début du 19e siècle. Dans cette cité de 60 000 habitants s’élève, dans la rue Vajanskeko, une magnifique synagogue du début du siècle, devenue un centre d’exposition. Une époque où la communauté juive se développa, atteignant plus de 2000 personnes à son apogée en 1922.

La plupart des juifs de Trencin furent assassinés pendant la Shoah. Un peu plus de 200 juifs tentèrent de faire renaître la communauté après-guerre. En 1978, un mémorial a été inauguré dans le cimetière en mémoire des combattants juifs antifascistes.

La capitale de la Slovaquie, grande ville de plus de 500 000 habitants, se dresse au bord du Danube, non loin des frontières hongroises et autrichiennes. Si des juifs y vivent sans doute depuis l’époque romaine, les premières mentions d’une communauté remontent à la seconde moitié du XIIIe siècle.

Les juifs de Bratislava ont été plusieurs fois expulsés de la ville, notamment en 1360 et en 1526. Au début du XVIIIe siècle, 120 familles juives sont recensées dans la ville. La communauté commence à s’accroître à cette époque, notamment avec l’afflux de nombreux juifs venus de Moravie. La ville devient même un des centres du judaïsme européen avec le rabbin Hatam Sofer (1762-1839). À la toute fin du XIXe siècle, de nombreux juifs arrivent des villages de la Slovaquie orientale. Plus de 15 000 Juifs vivent dans la ville à la veille de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux bâtiments de la Bratislava juive ont été détruits pendant la guerre, et lors des grands travaux d’urbanisme de l’époque socialiste.

La Grande Synagogue orthodoxe, construite en style oriental en 1863 dans la rue Zamoska, a été en grande partie détruite en 1945. Les restes de l’édifice ont été rasés en 1980.

La grande et belle synagogue réformiste de style mauresque qui faisait partie du paysage de la ville, près de l’actuelle rue Paulinyho, a été abattue en 1970 pour faire place à un parking et un pont échangeur. La Zidovska ulica, la rue des juifs, s’étendait entre les murs de la ville et le château. Plusieurs incendies (en 1913, par exemple) détruisirent de nombreuses maisons des XVIIe et XVIIIe siècles : les dernières ont été rasées après 1945.

Dans l’un des rares édifices préservés a été installé le musée juif. Longtemps privée de leader spirituel, la petite communauté de Bratislava (à peine 1 000 personnes) est animée, depuis la chute du communisme, par le rabbin Baruch Myers, formé à Brooklyn auprès du mouvement ultra-orthodoxe Loubavitch. Il existe aussi un institut d’études juives où l’on peut trouver de nombreuses informations sur le judaïsme slovaque.

Le Musée juif est une section du Musée national slovaque. Il est logé depuis 1991 dans un hôtel particulier de la fin Renaissance, plusieurs fois réaménagé après les incendies qui ravagèrent la rue aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les collections du Musée juif de la ville de Prešov y ont été transportées. On peut y admirer de nombreux objets de culte et de très intéressants ouvrages, dont ceux de la bibliothèque du rabbin Hatam Sofer. Les salles du musée illustrent la vie des juifs slovaques pendant les cinq derniers siècles et célèbrent les personnalités marquantes de la communauté. L’exposition permanente s’achève sur une commémoration des victimes de la Shoah.

Une seule synagogue s’élève encore à Bratislava. C’est un bâtiment austère mais élégant au style orientalisant, construit en 1923 pour les juifs orthodoxes par l’architecte Arthur Szalatnai-Slatinski. Elle fonctionne le shabbat, mais aussi en semaine, avec des offices le lundi et le jeudi matin.

Le monument le plus émouvant et le plus chargé d’émotion est le mausolée du rabbin Hatam Sofer au lieu-dit Vajanskeho Nabrezie. Dans une grande crypte souterraine, sous une autoroute, s’élève une tombe qui reste l’un des grands lieux de pèlerinage du judaïsme orthodoxe en Europe centrale. Le rabbin Moshe Schreibern surnommé Hatam Sofer pour sa grande sagesse et pour ses interprétations pénétrantes de la Loi, a été l’un des principaux chefs de file du judaïsme orthodoxe prémoderne. L’ensemble, vingt-trois tombes et quarante et une pierres tombales, est le dernier vestige d’un cimetière juif en fonction jusqu’au milieu du XIXe siècle, qui a été rasé pendant la guerre.

Non loin du mausolée, à 200 mètres vers le haut de la colline (entrée rue Zizkova) s’étend le cimetière juif orthodoxe construit en 1846 et toujours en fonction. Sur les 7 000 pierres tombales de ce lieu de repos, des centaines proviennent de cimetières plus anciens.

Une demi-journée suffit pour voir la synagogue de Szeged , l’une des plus intéressantes de Hongrie (1903).

Avec son dôme baroque, ses colonnes romanes et ses soufflets d’inspiration byzantine, l’édifice monumental est un hymne à l’éclectisme. À l’entrée, deux plaques honorent les rabbins Lipot -pionnier du réformisme qui fut le premier ) prononcer ses sermons en hongrois- et Immanuel Loew -fils du précédent qui insuffla sa passion pour la botanique à l’architecte pour les motifs floraux de la décoration.

De part et d’autre de la nef, de beaux vitraux égrènent les fêtes juives. Tout respire l’opulence : l’aron et la bimah en marbre de Jérusalem, et les menorot en bronze doré serties de pierres semi-précieuses. Les juifs prospérèrent grâce au commerce et à l’industrie du bois et du paprika. On doit les superbes vitraux de la coupole à Miksa Róth, célèbre artiste du Jugendstil. Des concerts y sont parfois organisés et l’argent va à l’entretien de l’édifice.

Il y a également un cimetière juif à Szeged.

Kecskemét vaut une halte pour ses deux synagogues. La plus grande est de style romantique (XIXe siècle). Elle accueille aujourd’hui la maison de la Technologie . Des expositions et conférences s’y déroulent régulièrement sur des sujets techniques.

La seconde synagogue abrite désormais un petit musée de la photographie .

Il y a également dans la ville un cimetière juif .

La région est célèbre pour ses rabbins, chefs des communautés hassidiques dont les adeptes révéraient les pouvoirs de thaumaturges et de magiciens.

La ville de Sátorajújhely, où vivaient 4 000 juifs en 1939, abrite le mausolée de Moses Teitelbaum. Né en Pologne en 1759, il fonda une dynastie de rebbe en Hongrie, en Galicie et en Roumanie. Chaque jour, raconte la légende, Teitelbaum s’habillait de hardes et gravissait le mont Sátor pour voir si le Messie était arrivé. Les archives de la mairie comportent des documents en hébreu et peuvent être consultées.

On trouve également un cimetière juif dans cette ville. Le cimetière juif a été restauré en 2020 grâce aux efforts de Bence Illyes, un photographe et chercheur en études juives, veilleur de mémoire, qui a réuni de nombreux volontaires chrétiens et juifs dans cet effort.

Édifiée en 1795, la synagogue domine l’ancien quartier juif de son élégante façade blanche. Avec l’église réformée, de l’autre côté du vallon, elle exprime l’équilibre religieux d’un gros bourg viticole dont un quart des habitants étaient juifs à la fin du XIXe siècle.

C’est un très bel et rare exemple de synagogue baroque en Hongrie. Il frappe par l’harmonie de ses proportions. La gracieuse bimah de fer forgé est située au centre, sous une architrave portant sur quatre colonnes, selon la tradition orthodoxe. L’aron, raffiné, est sculpté dans la pierre et décoré d’un beau médaillon (lions et griffons autour des Tables de la Loi et chérubins tenant le rimon). On remarque, gravées sur les fragments de pierre entourant les marches, les prières du yom kippour et de la nouvelle lune, ainsi qu’un texte en langue araméenne. Les fresques polychromes sont plus tardives. En 2004, la synagogue a été entièrement restaurée par les architectes Ágnes Benkő et Péter Wirth. Leur impressionnant travail leur a valu de recevoir la médaille du patrimoine Europa Nostra. Aujourd’hui, le bâtiment abrite des concerts et des conférences.

Ne manquez pas de vous rendre au vieux cimetière . Il est antérieur à la synagogue, car certaines tombes datent de 1650.

Au XVIIe siècle, les juifs de Galicie et de Silésie (les actuelles Pologne et Ukraine) furent attirés dans cette région par le négoce du tokaj, un vin liquoreux à la robe ambrée très apprécié à la cour de Louis XIV et de Pierre de Russie.

Peu à peu, les juifs s’implantèrent, produisant du vin pour les juifs et les non-juifs, et une foule de petits métiers leur emboitèrent le pas. Dans cette région très orthodoxe, le hassidisme se développa et les juifs résistèrent, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, à l’assimilation.

Les mémoires de Ber, marchand juif à Bolechow (aujourd’hui en Ukraine)

« Le Comte Poniatowski décida d’envoyer mon père acheter du vin. Il lui donna 2 000 ducats, soit 36 000 gulden et demanda au précepteur de ses enfants de l’accompagner. Le tuteur, un nommé Kostiuchko, devait tenir le registre de la vente et des comptes du voyage. Mon père suivit les instructions et acheta 200 tonnelets de vin de Tokaj, du maslas. À son retour, le comte fut ravi et donna à mon père 100 ducats de plus. Et il nomma Kostiuchko gouverneur de notre ville de Bolechow. »

Ruth Ellen Gruber, Upon the doorposts of thy house, New York, John Wiley, 1994.

La grande synagogue de la rue Achim, construite en 1890, accueillait 1800 fidèles. Endommagée par un incendie en 1999, elle ne se visite pas, mais on retrouve aux alentours le vieux quartier juif : la yeshiva et le mikveh en forme de L, le beth midrash (la salle d’étude, dans le petit bâtiment blanc) et la boulangerie (aux murs oranges, côté rue). Les pauvres habitaient au bord du fleuve, les bourgeois dans le centre-ville.

Polisi !

Au XIXe siècle, les juifs purent acquérir des vignobles et s’enrichirent dans l’industrie. Parallèlement, des couches pauvres continuèrent à immigrer en Hongrie. En 1927, Albert Londres campa l’effroyable misère de ces hassidim venus du Nord, traités avec mépris de polisi (polonais) par les juifs aisés de Budapest : « Les bébés étaient vêtus d’une chemise et pieds nus sur la glace (…). Les mères entrouvraient leurs châles pour exhiber leurs mamelles sans lait et leurs côtes sans chair. Le juif de celle-ci avait tenté deux fois de descendre dans les villes pour gagner du pain, deux fois il était tombé sur la route, épuisé. Depuis dix ans, la misère, ici, a décuplé. Avant les derniers traités de paix, ces juifs allaient chaque été travailler trois mois dans la fameuse plaine hongroise. La frontière a séparé la plaine de la montagne. Les Hongrois refusent le passeport à leurs anciens sujets devenus sujets tchécoslovaques. Trois mois de gains suffisaient à ces juifs pour vivre le reste de l’année. Toute l’année, maintenant, est suspendue aux maigres fruits des arbres des Carpates ! »

Albert Londres, Le juif errant est arrivé, Paris, Le Serpent à plumes, 2000.

Situé sur une île boisée au milieu de la rivière Bodrog, le vieux cimetière , très émouvant, mérite une visite. Une centaine de tombes moussues ne sont troublées que par les canards. La communauté acquit le terrain lorsque les juifs furent interdits de cité sous l’impératrice Marie-Thérèse (XVIIIe siècle).

Au cœur de cette cité baroque où de splendides maisons du XVIIIe siècle ont été transformées en musées, les restaurations ont mis au jour deux synagogues médiévales.

La synagogue de la rue Új est la plus ancienne de Hongrie. Elle fut édifiée au début du XIIIe siècle. Elle ressemble tant à celle de Miltenberg (en Bavière) que l’historien Ferenc David y voit là l’origine des juifs de Sopron. Venus d’Allemagne et du sud de la Bavière, ils auraient élu domicile dans cette ville devenue royale et indépendante, où le monarque Lazlo IV accorda des privilèges aux banquiers et commerçants -les seules professions que les juifs étaient autorisés à exercer.

Comme beaucoup de synagogues médiévales, l’édifice, qui abrita jadis une communauté réduite mais florissante, est en retrait de l’alignement de la rue. L’entrée surélevée ouvre sur une salle gothique. Le magnifique aron sculpté dans la pierre est entouré d’une frise ornée de raisins et de feuilles de vigne en hommage au vin, symbole de vie et des célébrations du kiddouch durant le shabbat. À sa droite, une fenêtre condamnée fut élargie pour laisser passer des tonneaux. Après l’occupation ottomane, les juifs furent expulsés en 1526, et leurs commerces transformés en habitations. La salle contigüe, plus tardive (XVe siècle), était réservée aux femmes qui regardaient la cérémonie à travers d’étroites ouvertures, sortes de meurtrières horizontales. Dans la cour, un mikveh date de 1420.

Située au numéro 11 de la même rue -autrefois rue des juifs, où commerçants juifs et chrétiens cohabitaient-, une petite synagogue fut édifiée en 1350 sur le modèle de la précédente. Il s’agit en fait de la salle de prière privée du riche banquier Israël et de sa famille.

La nouvelle synagogue se situe dans un autre quartier. Il y a également un cimetière juif à Sopron.