L’immense dôme gris de la synagogue de Györ se détache sur un paysage industriel. Achevé en 1870, l’édifice reflète la prospérité de la bourgeoisie juive de la ville -avocats, banquiers ou industriels originaires d’Allemagne ou de Moravie. Les massifs piliers de bronze soutenant l’édifice octogonal contrastent avec la finesse de la décoration d’inspiration orientale des galeries, poutres et fresques. Le bâtiment adjacent, ancienne école juive, abrite le lycée artistique Széchényi. En piteux état, le bâtiment est cependant restauré petit à petit par une association dynamique qui y organise concerts et festivals. Chaque dernière semaine d’avril et jusqu’au 2 mai, Györ accueille ainsi le festival culturel mediawave, où sont présentés films du monde entier et de nombreux spectacles. Des concerts (musique folklorique, ethnique ou jazz) ont lieu dans la synagogue.

Le paisible cimetière néologue bordé de sapins se trouve au bord de la rivière Rapca, à côté du cimetière catholique. Il est remarquablement entretenu, chose inhabituelle en Hongrie, par le couple de gardiens qui vit sur place, M. et Mme Sandor Seles.

Le long de la route menant de Györ à Sopron, peu après quitté la ville, une statue s’élève sur la droit en hommage au grand poète juif, Miklós Radnóti. Il mourut d’épuisement -peut-être fut-il fusillé-, après une marche forcée des Balkans vers l’Autriche en novembre 1944.

Razglednice

« La nuque, à bout portant…

Et toi comme les autres, pensais-je,

il te suffit d’attendre

sans bouger.

La mort, de notre attente,

est la rose vermeille.

-Der springt noch auf, (il y a encore des soubresauts)

aboyait-on là-haut,

de la boue et du sang séchaient

sur mon oreille. »

Dernier poème de Miklós Radnóti, 31 octobre 1944

Il faut compter trois jours pour visiter la Budapest juive. La capitale est née de l’unification de trois villes : Buda et Obuda sur la rive ouest du Danube, et Pest sur la rive est. Si les guerres et l’urbanisation ont laissé peu de traces de la présence des juifs à Buda, Pest possède encore un vieux quartier juif où vit encore une partie de la communauté.

Buda

« Il y a ici plusieurs juifs, ils parlent bien français, beaucoup ont été expulsés du royaume de France », note Bertrandon de La Brocquière en 1433 dans sa Chronique de voyage à Boude. En fait, les premiers juifs, venus de Vienne, y vivent sans doute dès le XIe siècle. La charte du roi Béla leur accorde le droit de résidence en 1251 et les protège jusqu’à la période ottomane. De la période médiévale, il ne reste que les vestiges d’une synagogue dans le quartier baroque du château. À la fin du XIVe siècle, les juifs édifient une grande synagogue au numéro 23 de la rue Táncsics, anciennement rue des Juifs, dont les ruines n’ont

pas encore été restaurées. Plus petite, la synagogue du numéro 26 était une maison de prière, temple de la communauté séfarade de la capitale . Soutenue par deux piliers gothiques, la salle de prière a conservé de très belles fresques. L’une représente un arc tourné vers le ciel, l’autre une étoile de David.

La légende dit que « les hommes puissants équipés d’arcs furent corrompus, tandis que les faibles furent investis de pouvoir ». Les autres inscriptions hébraïques, qui comportent des stylisations turques, reflètent la crainte des séfarades face aux attaques chrétiennes. Ces craintes n’étaient pas infondées ; sur l’un des murs de la synagogue, la reproduction d’un tableau illustre la façon dont les juifs de Buda furent massacrés lors de la défaite des Turcs par les Autrichiens (1686), car on les accusa d’avoir collaboré avec les Ottomans. Sous l’occupation turque, séfarades et ashkénazes vécurent en bonne entente à Buda.

Les juifs à Buda

« On trouvait tout dans le quartier juif de Buda : tapis persans, kilims, velours, mousseline et feutre, cuir du Maroc. Tous les fruits, y compris les plus exotiques qui venaient des confins de l’Empire ottoman, du bétail, de la farine, du sel et du bois. Les juifs faisaient crédit et intervenaient dans le paiement des rançons des otages chrétiens. On achetait également les domestiques sur le marché. Toutefois le commerce du vin était interdit aux juifs. Afin de ne pas éprouver la vertu des musulmans, les autorités turques prohibaient même le vin dans les cérémonies religieuses juives.

Géza Komoroczi, Jewish Budapest : Monuments, rites, history, Budapest, Central European University Press, 1999.

Pest

Les juifs s’implantèrent au nord de la place Deák, l’actuel centre de Pest, autour d’un marché où ils vendaient céréales, bétail, laines et peaux. En 1800, ils étaient plus d’un millier et eurent bientôt leur synagogue dans la maison Orczy (aujourd’hui détruite), sur le site de la place Madach. Outre la synagogue, on y trouvait le rabbinat, des écoles et des bains, des logements et des boutiques. Les écrivains publics y côtoyaient les faiseurs de mariage. En 1825, s’y ouvrit le célèbre café Orczy où l’on recrutait, entre autres, les kantoren. Enrichie par le commerce et l’industrie, la bourgeoisie juive naissante voulut un temple digne de son rang. La synagogue de la rue Dohány vit le jour en 1859, quelques années avant l’émancipation. Ici début la visite du quartier juif délimité, grosso modo, par trois synagogues qui forment une sorte de triangle et illustrent les trois branches du judaïsme moderne.

L’assimilation des juifs hongrois

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, nombreux furent les juifs qui « magyarisèrent » leur nom. « Le professeur a longuement examiné son carnet, une tension mortelle vibre à travers la classe. Quand plus tard, j’ai lu l’histoire de la Terreur en France, au moment où, parmi les prisonniers de la Conciergerie, on appelle les condamnés à mort, c’est toujours la seule représentation que j’ai pu m’en faire (…). Le professeur tourne deux pages, il est peut-être à la lettre K. Altmann qui, au début de l’année a fait « magyariser » son nom en Katona se met à cet instant à regretter amèrement cette démarche hâtive.

Frigyes Karinthy M’sieur, Paris, In Fine, 1992.

La synagogue de la rue Dohány fut dessinée par l’architecte autrichien Ludwig Förster. S’inspirant de la synagogue du Tempelgasse de Vienne, et du temple de Salomon, l’architecte édifia un imposant bâtiment, ajoutant deux tours en écho aux colonnes du temple de Jérusalem. Les murs extérieurs, en brique rouge clair, sont décorés de motifs d’inspiration orientale et byzantine, un style mauresque très en vogue à l’époque. L’oeuvre de Förster est un incroyable mélange d’éléments gréco-romains, romans et byzantins, qui intègre les techniques modernes : de fins piliers en acier trempé soutiennent les galeries supérieures et le toit, et l’éclairage vient d’en haut.

Plusieurs éléments rappellent l’architecture d’une église chrétienne. la bimah n’est pas au centre (contrairement aux synagogues orthodoxes), mais dans le prolongement de l’aron richement décoré, à l’instar d’un autel. Une immense arche (12 m de diamètre) sépare le sanctuaire de la nef et, détail qui scandalisa les orthodoxes à l’époque, le bâtiment comporte un orgue, alors que le strict rituel prescrit de ne pas jouer d’un instrument pendant le shabbat. La « cathédrale israélite », comme l’appelèrent ses détracteurs, exprime le triomphe des juifs néologues, partisans de l’assimilation et de la modernisation du judaïsme. C’est aujourd’hui la plus grande synagogue d’Europe (75 m sur 27) qui a servi de modèle à celle de East 50th Street de New York. Restaurée au début des années 1990 par l’État hongrois, la synagogue peut accueillir 3 000 personnes. Elle est bondée lors des grandes célébrations (Yom Kippour, Rosh HaShana), où les femmes se mêlent volontiers aux hommes.

Le petit musée adjacent expose de beaux objets rituels, des décorations sacrées et des photos sur l’Holocauste. Entre la synagogue et le musée, les restes d’un mur de brique rouge marquent la limite du ghetto érigé fin novembre 1944, et libéré par les soviétiques le 18 janvier 1945. À travers les arcades de la cour, on aperçoit les tombes communes des juifs morts dans le ghetto. Mitoyen, le temple des Héros, construit en 1929, en guise de mémorial aux soldats tombés durant la Première Guerre mondiale, sert de lieu de culte quotidien.

Derrière la synagogue, un mémorial de l’holocauste se dresse au centre d’un cour ouverte. Oeuvre du sculpteur Imre Varga (1990), ce saule pleureur de granit et d’acier est en fait une menorah renversée. L’arche de marbre noir symbolise les Tables de la Loi évidées par l’anéantissement et la Shoah. Le parc est dédié au diplomatique suédois Raoul Wallenberg qui sauva des milliers de juifs. L’Ange sauveur, sculpture en bronze doré de la rue Dob, a été érigé en hommage à un autre Juste, le consul de Suisse Carl Lutz.

Inauguré en 2005, le mémorial connu sous le nom « Chaussures au bord du Banube » a été conçu par Can Togay et Gyula Pauer. Il est constitué d’une soixantaine de paires de chaussures en métal, scellées sur les rives du Danube, sur une quarantaine de mètres de long. Il commémore les personnes fusillées par le parti des Croix fléchées sur ces rives qui devaient se déchausser avant leur exécution.

La synagogue de la rue Rumbach , l’une des œuvres majeures de l’architecte autrichien Otto Wagner, a été construite en 1872 pour les traditionalistes qui refusaient de prendre parti entre les néologues et les orthodoxes. De style romantico-mauresque, l’extérieur du bâtiment est décoré de nombreux motifs arabisants avec deux tourelles en forme de minarets. Tombé en ruines après la guerre et changeant plusieurs fois de propriétaire, la communauté juive a pu la récupérer en 2006. De nombreux travaux ont été effectués grâce à l’aide nationale. Suite à de nombreux travaux, elle a pu rouvrir en 2020, transformée en centre culturel juif polyvalent.

La synagogue orthodoxe est un pur joyau de l’Art nouveau, édifié en 1913 sur les plans des frères Löffler. Très endommagée pendant la guerre, elle a été presque entièrement restaurée à l’identique. Le plafond, superbe, est orné de motifs floraux d’inspiration orientale, avec les palmes et fleurs de lotus typiques du Jugendstil tardif. Les vitraux en couronne diffusent une lumière optimale et des menorot très stylisées décorent galeries, rampes et vitraux. L’aron de marbre doré est l’œuvre de maîtres italiens. Dans la cour, on remarque la huppah, un dais de fer forgé sous lequel les ashkénazes orthodoxes célèbrent les mariages en plein air. La cour abrite aussi une petite salle de prière -seules les fêtes sont célébrées dans la Grande Synagogue, une cantine casher, une yeshiva et une boucherie.

Le seul mikveh fonctionnant en Hongrie se trouve au numéro 16 de la rue Kazinczy. Au numéro 41 (dans la cour), la charcuterie casher Dezsö semble tout droit sortie d’un film des années 1930. La patronne se tient, immuable, derrière son comptoir où trône une immense découpeuse rouge. Une promenade dans les rues sombres, aux façades lépreuses, révèle les splendeurs passées. La porte du numéro 16 rue Síp est en forme de menorah, et celle du numéro 17, cache un arbre de vie très stylisé. Au numéro douze rue Síp, se trouve le siège des néologues . Le centre culturel est, lui, situé près de l’opéra.

Une étape gourmande s’imposa auparavant à la pâtisserie Fröhlich où l’on pouvait déguster d’exquis Kindli et Flodni, gâteaux de Pourim au pavot et aux noix. Le lieu mythique a malheureusement fermé après la crise du Covid. En remontant la rue Dob, jusqu’à la place Klauzál, vous trouverez le restaurant Kadar , un lieu culte. Un proverbe yiddish affirme que « pour manger un poulet, il vaut mieux être deux : le poulet et moi ». C’est exactement l’ambiance qui prévaut dans ce bistrot trop exigu où l’on partage sa table avec les habitués. Au mur, des photographies de comédiens, notamment celle de Mastroianni qui fit ici une halte roborative. Étudiants et artistes viennent y savourer, à des prix dérisoires, la cuisine juive…à la hongroise. Si l’on y sert, en effet, un copieux tcholent, plat du shabbat à base de haricots rouges, ce tcholent-là n’a rien de casher. D’abord, servi le vendredi et le samedi, il est agrémenté de bacon ou de poitrine fumée ; on le sert aussi avec de l’oie rôtie ou du poulet. Sur la carte, d’autres spécialités juives -boeuf bouilli à la cerise- côtoient des ragoûts au paprika incontestablement magyars. Kadar est le temple de l’assimilation gastronomique.

L’histoire du tcholent, plat typique du shabbat

« … Un très ancien plat d’Europe centrale, le meilleur, celui qui rassasie le plus sûrement, une préparation pour les pauvres qui peuvent la garder trois ou quatre jours, peut-être davantage, sans craindre de la voir se gâter. Il s’agit d’un mélange de haricots secs, d’oeufs, de riz, de chair d’oie (parfois de boeuf et d’agneau) que l’on cuit au four dans une cocotte dont le couvercle est maintenu au moyen d’une mince ficelle, à laquelle est attachée une étiquette cartonnée portant le nom de la famille propriétaire du récipient. Tout ça, parce que le tcholent demande une nuit entière de cuisson et que l’on doit recourir au grand four communautaire : personne ne pourrait entretenir ni surveiller un feu si longtemps.

Giorgio Pressburger, Histoires du huitième district, Paris, Verdier, 1989.

Non loin du quartier juif, l’avenue Andrássy vaut une promenade pour ses splendides palais dont les deux tiers étaient habités par des familles juives au tournant du siècle. Au numéro 23, demeurait le banquier Mor Wahrmann. Petit-fils de rabbin, il devint président de la chambre de commerce de d’industrie, et fut le premier député juif élu au parlement en 1869. Il prôna l’émancipation, mais pour la classe aisée uniquement.

Sur les pas des artistes juifs

Dans toute la ville, les artistes juifs ont laissé leur empreinte. Citons pour mémoire Miksa Roth qui dessina les vitraux d’innombrables édifices, comme le palais Gresham, la magnifique académie de musique Franz Liszt, le musée de l’Agriculture. Un musée lui est dédié.

L’architecte Béla Lajta a remarquablement intégré Art nouveau, motifs juifs et style folklorique hongrois dans ses bâtiments : grilles ornées de menorot, d’étoiles à six branches et de motifs bibliques (l’arbre et le serpent, l’Arche de Noé) ; les escaliers de l’Institut de recherche neurologique (fondé en 1911) ressemblent à des tours. Au-dessus, une structure complexe de poutres de bois rappelle l’architecture de Transylvanie. L’Institut pour enfants handicapés et l’hôpital de l’avenue Amerikai en sont deux autres remarquables exemple. Lajta dessina, en outre, plusieurs mausolées du cimetière de Rákoskeresztúr . On y admirera, entre autres, le mausolée de la famille Schmidl, dont les décorations -majoliques et mosaïques et verre et marbre- sont inspirées du sépulcre de Galla Placidia à Ravenne.

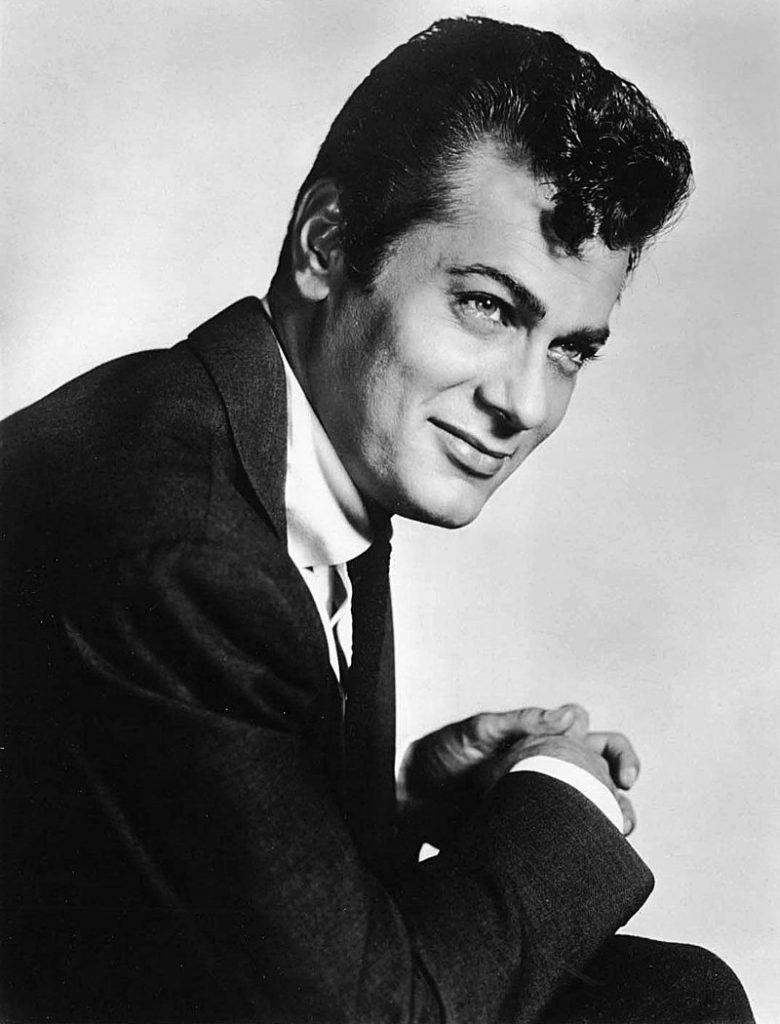

Tony Curtis

Bernard Schwartz, plus connu sous le nom de Tony Curtis, lors du retour à la démocratie dans les années 1990, finança avec Estée Lauder et le gouvernement hongrois la reconstruction de la vie juive à Budapest.

Emmanuel Schwartz, le père tailleur de l’immense acteur de Defiant Ones, Certains l’aiment chaud et Spartacus est né à Mateszalka en Hongrie. Sa mère, Hélène Klein, est originaire de Slovaquie. Ils fondèrent une famille à New York où naquit Tony. Ils y vécurent dans une grande pauvreté, subissant aussi l’antisémitisme. En 1984, Tony Curtis racontera pour un documentaire de la BBC comment son père avait l’impression de sortir de sa condition difficile en entrant dans une synagogue les jours de fêtes, le fils le regardant avec émotion.

Après une enfance difficile, il s’engage dans la marine au lendemain de l’attaque de Pearl Harbor. Au lendemain de la guerre, il étudie le théâtre à New York et débute sa magnifique carrière avec Universal. Reconnectant avec ses origines, il participa notamment à des promotions touristiques de la Hongrie et finança la restauration de la synagogue Dohany. Un an après sa mort, en 2021, sa fille, Jamie Lee Curtis, finança la restauration de la synagogue de Mátészalka. La ville y a ouvert un musée Tony Curtis et organise du 19 au 21 septembre le Tony Curtis International Film Festival avec le but d’encourager les collaborations entre artistes hongrois et internationaux.

Les premiers réfugiés de la péninsule ibérique arrivent à Raguse (aujourd’hui Dubrovnik) dès la fin du XVe siècle, alors que la République, sous la tutelle nominale de la Hongrie pour quelques décennies encore, est à son apogée.

Les premières décennies sont agitées : une expulsion en 1515 est suivie d’un rappel quelques années plus tard. Avec le renfort de coreligionnaires arrivés via la Grèce et l’Albanie, la petite communauté juive de la ville sera reconnue en 1538 en tant qu’Universitas Haebrorum, ou Università degli Ebrei, puisque les recteurs dirigeants de Raguse utilisent aussi bien le latin que l’italien comme langue officielle. C’est l’époque où le médecin Amatus Lusitanus, d’origine portugaise (comme son nom l’indique), rédige sept livres décrivant les 700 maladies qu’il a à soigner.

Le ghetto est créé quelques années plus tard, en 1546, dans la Zudioska ulica, une rue fermée par des grilles à ses deux extrémités. Un recensement de 1756 nous apprend que si soixante-dix-huit personnes vivent dans les dix-neuf maisons du ghetto, 103 autres sont autorisées à habiter à l’extérieur. D’ailleurs, à cette époque, les juifs acquièrent un statut assez proche de celui du reste de leurs concitoyens, comme l’attestent des passeports, rédigés en italien pour des voyages sur la Méditerranée, et en serbe pour les voyages vers les terres ottomanes. L’effectif de la communauté ne bouge guère jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’affluent en zone italienne plus d’un millier de juifs, yougoslaves ou originaires d’autres pays dominés par le Reich. Ils sont ensuite transférés dans des camps d’internement sur des îles de la côte, d’où plusieurs centaines parviennent à s’échapper avant la débâcle italienne de septembre 1943 et la prise de contrôle de la région par les troupes allemandes. Seules quelques dizaines de personnes d’origine juive habitent encore à Dubrovnik, où la présence de touristes est souvent nécessaire pour former un minyan à la synagogue.

Suite à la Seconde Guerre mondiale, une trentaine de juifs partirent habiter en Israël. C’est d’ailleurs le nombre de juifs qui habitèrent Dubrovnik en 1969. Le peu de juifs présents dans la ville et la région dalmate obligea le rabbin de la ville à également officier dans les alentours. Actuellement, la petite communauté restante fait partie de la fédération des communautés juives de Croatie basée à Zagreb.

Le bâtiment de trois étages, dont les origines remontent au XIVe siècle, a servi de lieu de culte depuis 1408, ce qui en fait un des plus vieux sites séfarades du monde. Il ne se distingue des autres maisons de la Zudioska ulica que par les fenêtres un peu plus larges au premier étage, aux encadrements typiquement arabes. Au XVIIe siècle, il a bénéficié de passages avec les autres maisons de la rue, permettant aux habitants du ghetto d’aller ou de revenir de la synagogue sans enfreindre le couvre-feu.

Parmi les objets de culte, qui ont pu être cachés en ville pendant la guerre, trois rouleaux de Torah remontant aux premiers temps de l’immigration séfarade. Leurs enveloppes sont en lin, roulées dans le sens de la longueur, et de 60 cm de largeur, nouées selon une méthode particulière, appelée le « point de Raguse » ; ils portent les noms de leurs donateurs probables : les familles Terni, Maestro et Russi. On peut également y voir un couvre-lit de soie capitonné de coton, dont l’origine ibérique ne fait pas de doute. Sérieusement endommagée par un bombardement serbe, lors de la guerre de 1992-1995, la synagogue a, depuis, fait l’objet d’une restauration.

Le cimetière

Le cimetière actuel date du XIXe siècle. mais en 1911, toutes les tombes du vieux cimetière juif, les plus anciennes remontant au début du XVIe siècle, y ont été transférées. Malheureusement, au cours de la Première Guerre mondiale, beaucoup ont été utilisées notamment pour renforcer les murs de la citadelle de la ville, et il n’en reste qu’une trentaine. Certaines sont du modèle séfarade classique, horizontal et rectangulaire, avec des inscriptions en hébreu et des décorations pseudo-héraldiques (armes, couronnes, lys) où l’influence italienne est manifeste. D’autres sont marquées par une influence orientale, avec des représentations du soleil, de la lune ou des étoiles, tandis que les dernières, à l’obélisque, témoignent de l’époque austro-hongroise, les inscriptions en hébreu étant l’unique empreinte juive. Le cimetière est situé au lieu-dit Boninovo, juste à l’extérieur des remparts.

L’archéologie a permis de retrouver des traces d’une présence juive à Salone (Solin), capitale de la Dalmatie romaine et ville sœur de Split, dès les premiers siècles de l’ère chrétienne. Salone fut détruite au VIIe siècle, et ses survivants, dont les juifs, trouvèrent refuge derrière les solides murailles du palais de l’empereur Dioclétien, à l’origine de l’actuelle Split.

On est en mesure d’affirmer qu’une synagogue y fut rapidement construite, dans la partie sud de la nouvelle ville. Jusqu’au XVIe siècle en effet, cette section de la ville est encore appelée « la synagogue » par ses habitants. On en perd la trace au Moyen-Âge, où les communautés juives de Dalmatie sont rarement mentionnées ; quand c’est le cas, on parle de zueca, terme employé pour désigner les lieux occupés par des tanneurs et des teinturiers.

C’est à partir du XVIe siècle, avec l’arrivée de juifs d’Espagne et du Portugal, que le judaïsme connaît son essor. Un juif espagnol, Daniel Rodriga (à l’origine Daniel Rodriguez), joue un rôle essentiel dans le développement de la ville. Il met sur pied de nombreux projets d’aménagement, y compris un lazareth, et parvient à convaincre ses contemporains de privilégier la route terrestre à travers les montagnes, beaucoup plus sûre que la navigation au sud de Split, vers la Turquie et le reste de l’Asie. Ses mérites sont reconnus par la république de Venise qui améliore le statut de l’ensemble de la communauté. Les juifs se voient, par exemple, autorisés à pratiquer le commerce alimentaire, chose interdite partout ailleurs en Europe.

Pendant les guerres contre les Turcs, les juifs de Split, qui forment selon les époques de 2 à 3 % de la population de la ville (200 à 300 personnes), font preuve de loyalisme. Ainsi, lors du siège turc de 1657, ils se distinguent dans la défense de l’aile nord-ouest du palais de Dioclétien (le fort Arniro), appelée depuis le « fort des juifs ». À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de Split compte environ 300 membres. La moitié est tuée, soit en déportation, soit au cours de combat contre l’occupant. Au lendemain de la guerre, il n’y avait plus que 163 juifs à Split. Il n’en resta plus qu’une centaine au tournant du 21e siècle.

La synagogue , entièrement ravagée par les oustachis en 1942, se trouve dans un bâtiment servant de centre à la petite communauté juive, dans une toute petite rue, ou plutôt un passage, du centre-ville, près de la place du peuple (Narodny Trg). La synagogue reprit du service suite à l’indépendance de la Croatie. Des travaux ont été effectués en 2016-2017.

Sur la Narodny Trg, se trouvait la librairie Morpurgo . À l’intérieur du magasin, ouvert en 1860, on pouvait voir une plaque à la mémoire du fondateur Vid Morpurgo (1834-1911), dont la vie a marqué Split au XIXe siècle. Vid (Vita) Morpurgo a notamment participé au mouvement national naissant de la Croatie, a créé la première librairie de prêt de Split, fonda une banque et fut bientôt appelé à présider la chambre de commerce locale.

Le cimetière juif , fondé en 1578, est situé sur les pentes du mont Marjan un site classé. Dans un cadre magnifique, il renferme plus de 200 tombes, dont beaucoup d’inscriptions restent lisibles, les plus récentes étant écrite en italien. On y retrouve les noms de plusieurs familles célèbres de ponentini de la région, comme les Tolentino, les Camerici, ou encore la tombe d’un certain Raffael Valenzin, docteur en médecine, décédé à l’âge de trente ans en 1878. C’est également sur le mont Marjan qu’est enterré Vid Murpurgo. Les dernières tombes remontent au début de la Seconde Guerre mondiale. L’entrée du cimetière est située à côté d’une maison ayant servi autrefois de mikveh, aujourd’hui transformée en café.

Sources : Encyclopaedia Judaica

La synagogue ashkénaze, construite au XIXe siècle par l’architecte hongrois Lipot Baumhorn, a été détruite en 1944. La synagogue séfarade , construite en 1928, est toujours utilisée par la communauté juive de la ville, forte d’une centaine de membres contre près de 2 000 avant la guerre.

La présence juive à Rijeka date probablement du 16e siècle, lorsque la ville était sous domination autrichienne. Celle-ci augmenta les siècles suivants, venant de Split, Dubrovnik ainsi que de Hongrie. Les rites religieux furent variés, à l’image de la constitution de la communauté, des juifs ayant migré d’Allemagne, de Bohème, d’Allemagne et d’Italie. Au tournant du 20e siècle, il y avait une synagogue, construite en 1902, et trois cimetières juifs. 2 000 juifs vécurent alors à Rijeka.

Comme dans le reste du pays, la Shoah fit de nombreuses victimes. Au lendemain de la guerre, de nombreux survivants partirent dans l’Italie voisine. Moins de 200 restèrent à Rijeka. En 1969, ils n’étaient plus qu’une centaine. Un chiffre qui se stabilisera par la suite, notamment par la venue de juifs bosniaques lors de la guerre de 1992.

Des pierres de mémoire ont été posées en 2022 afin d’honorer les victimes de la Shoah à Rijeka. Devant le 19 de la rue Zagrebačka, en mémoire de Guglielmo et Eugenio Werndorfer et Elena Schwarzenberg, arrêtés à cette adresse en 1944 et déportés à Auschwitz où ils furent assassinés. Une cérémonie à laquelle participèrent les proches de ces victimes, ainsi que le maire-adjoint de Rijeka et un rabbin récitant le kaddish.

Sources : Encyclopaedia Judaica

Le cimetière juif , créé en 1879, présente la particularité d’abriter des sépultures individuelles pour les victimes de l’Holocauste. Un total de 566 victimes juives du camp de concentration oustachi de Dakovo, assassinées en 1942, y sont enterrées. Un monument collectif y a été érigé. Le registre, enluminé, de la société funéraire (hevra kadisha) de Dakovo, qui remonte à 1860, est pour sa part conservé au Musée historique juif de Belgrade.

En 1847, une cinquantaine de familles participent à la fondation de la communauté d’Osijek, principale ville de la Slavonie. Une école, puis une synagogue sont rapidement construites, où officie le rabbin Samuel Spitzer, auteur de livres religieux, culturels et historiques. Son fils, Hugo Spitzer, sera au début du XXe siècle l’un des pionniers du sionisme en Yougoslavie.

La communauté comptait 2 600 membres en 1940, mais 90 % ont été tués dans les camps de Jasenovac, Dakovo et Loborgrad en Croatie, ainsi qu’à Auschwitz. Au siège de la petite communauté juive de la ville , un musée abrite les restes des objets de la synagogue principale, détruite pendant la guerre. Sur la place centrale d’Osijek, un monument est dédié aux victimes de la Shoah. On trouve également un cimetière juif à Osijek dans la ville basse et un cimetière juif dans la ville haute.

Il resta après-guerre 610 juifs à Osijek et dans la région. Les deux-tiers migrèrent à la fin des années 1940. Un monument en hommage aux combattants juifs et aux victimes du nazisme a été érigé en 1965 sur une place d’Osijek. Ce monument a été créé par Oscar Nemon, un ancien habitant. Au tournant du 21e siècle, 200 juifs habitèrent encore à Osijek. Une ancienne synagogue de la ville basse fut transformée en église. Une plaque posée à l’entrée rappelle son ancienne fonction.

En septembre 2025, de nombreux événements culturels juifs furent organisés dans la ville d’Osijek afin de rassembler des gens de tous horizons et familiariser la population locale au patrimoine culturel juif. Parmi les événements présentés, un concert de la chanteuse ladino Nani Vazana.

150 juifs environ demeurent en 2025 dans la ville d’Osijek. Néanmoins, cette communauté est très active, devenant le fer de lance des Journées européennes de la Culture juive en Croatie, participant également avec les institutions juives d’autres villes croates, ainsi que de Serbie et de Bosnie-Herzégovine.

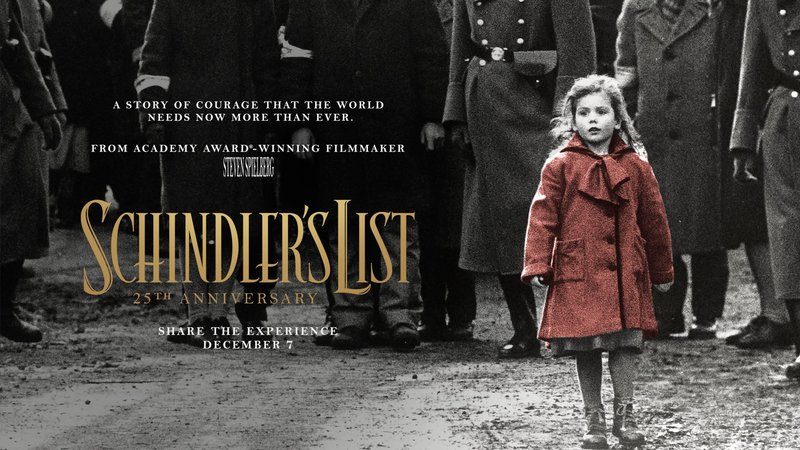

Branko Lustig (1932-2019) est un des personnages marquants d’Osijek. Né dans cette ville, il fut déporté pendant la Shoah à Auschwitz. La plupart des membres de sa famille furent assassinés. Après la guerre, il étudia le métier d’acteur à Zagreb. Lustig devint par la suite réalisateur et producteur, participant dans ces fonctions à une centaine de films, encourageant notamment beaucoup le cinéma croate.

Parmi les grands films qu’il produisit, on peut citer Sophie’s Choice (1982) et Gladiator (2000). Résidant en majeure partie à Los Angeles, à la fin de sa vie, il passa de plus en plus de temps à Zagreb où il fut nommé citoyen honoraire de la ville pour sa « grande contribution à la culture d’une société démocratique, à l’art cinématographique et à la compréhension entre les peuples ».

Branko Lustig, Gerald R. Molen et Steven Spielberg coproduisirent La Liste de Schnidler (1993). Lors de la cérémonie des Oscars, Spielberg insista sur le besoin d’écouter la parole des survivants et encouragea les enseignants à les accueillir pour partager leur vécu avec les étudiants.

Lorsque Branko Lustig lui succéda à la tribune, il commença par rappeler son numéro tatoué sur son bras pendant la Shoah puis déclara, très ému : « Je suis un survivant de l’Holocauste. Le chemin est long d’Auschwitz à ce stade. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé à arriver jusqu’ici. Des gens sont morts devant moi dans les camps. Leurs derniers mots étaient « sois le témoin de mon meurtre ». Dites au monde comment je suis mort. Souvenez-vous. Avec Jerry, en aidant Steven à réaliser ce film, j’espère remplir mes obligations envers les victimes innocentes de l’Holocauste. Au nom des six millions de Juifs tués dans la Shoah et des autres victimes des nazis, je tiens à remercier tout le monde d’avoir reconnu ce film. »

En 2011, Branko Lustig participe à la Marche des vivants, célébrant sa bar mitsva à 78 ans devant le camp où il fut déporté et dont il fut libéré à 13 ans. Le New York Times a diffusé un reportage vidéo visible sur ce lien où l’on voit Branko Lustig répétant les prières avant d’arriver sur le lieu de son douloureux passé.

Sa réussite américaine ne lui fit jamais perdre le sens des valeurs. Ainsi, répondant à Interviewsmagazine sur où se trouve réellement sa maison, Branko Lustig parla de Zagreb. Du fait que, malgré la Shoah, retourner dans cette ville où il fit ses études de cinéma est important à ses yeux. Qu’il y connait les lieux et les habitants, marqué par la pâte humaine et la sincérité des rapports. Qu’il n’oublie pas, mais qu’il pardonne, parlant aux nouvelles générations de Zagreb.

Branko Lustig a dirigé le Festival du film juif de Zagreb, non pas pour les 300 juifs qui habitent encore la ville, mais comme il l’affirme, pour « partager un esprit de tolérance et tirer les enseignements du passé pour qu’il ne se reproduise pas ».

Sources : Encyclopaedia Judaica

Varazdin est une ville commerçante importante située entre Vienne et Trieste. La présence juive date probablement du 18e siècle, issue principalement de Moravie, de Hongrie et d’Autriche. Ils y travaillèrent principalement dans le commerce des bestiaux. Parmi les personnalités de la ville, on peut citer Mirko Breyer, auteur patriotique et collectionneur de livres, qui fit d’ailleurs don de nombreuses œuvres aux institutions nationales.

La synagogue a été inaugurée en 1861. Il y avait alors près de 500 juifs à Varazdin. Durant la Shoah, la plupart des juifs furent tués. Après la guerre, les survivants tentèrent d’établir une nouvelle communauté. La synagogue fut nationalisée en 1945 et réparée l’année suivante. Elle a depuis été transformée en cinéma. Le bâtiment fut également en rénovation en 1969, dans un style communiste, puis en 2021, plus fidèle à son style d’origine.

La ville compte également un cimetière juif , datant de 1810, non entretenu. Il est situé sur la route de Koprivnica.

Sources : Encyclopaedia Judaica

La présence juive à Karlovac date probablement de la moitié du 19e siècle. Une synagogue fut construite à Karlovac en 1870. Elle servit la communauté jusqu’en 1960, lorsqu’elle fut détruite. Une plaque commémorative a été posée sur l’immeuble où elle se trouvait.

Cette ville comptait près de 500 juifs avant la guerre. Ces dernières années, le cimetière juif a été la cible de vandales fascistes, qui y ont peint des croix gammées et des slogans à la gloire du régime oustachi.

Il abrite environ 200 tombes. Le cimetière est situé dans la région de Velika Svarca, près du cimetière militaire.

Zagreb est la capitale de la Croatie. La présence juive date probablement du 10e siècle, originaire de régions environnantes, mais aussi d’Espagne et de France. Un lieu de prière a été mentionné à la fin du 15e siècle. Suite à l’expulsion de 1526, les juifs ne purent revenir s’installer que deux siècles plus tard.

Une cinquantaine de familles juives issues de Bohème, Moravie et Hongrie, habitèrent à Zagreb au milieu du 19e siècle. Une synagogue, construite par Franjo Klein, fut inaugurée en 1867. Le rabbin principal de la ville pendant cinquante ans fut Hosea Jacoby. Une école juive, un talmud torah et une résidence pour personnes agées virent le jour à cette époque. Parmi les personnalités juives de la ville, Jacques Epstein, fondateur de la première œuvre de charité croate, l’Association pour l’Humanisme. De nombreux juifs locaux jouèrent également un rôle dans le mouvement patriotique croate, parmi lesquels Joshua Frank. Autres personnalités de la ville : le médecin Mavro Sachs, le peintre Oscar Hermann et le pianiste Julius Epstein.

12 000 Juifs vécurent à Zagreb au début de la Deuxième Guerre mondiale, dont une partie étant des réfugiés des pays environnants. La Shoah fit de nombreuses victimes à Zagreb, entre les persécutions, assassinats et déportations. La synagogue fut détruite en 1941, comme la trentaine de synagogues que comptait la Croatie.

La communauté juive tenta de se reconstruire après-guerre. La population juive de Zagreb fut de 1 200 en 1970. Le nombre déclina à environ 1 000 au tournant du 21e siècle. Il constitue la majorité des juifs croates. C’est aujourd’hui un établissement beaucoup plus modeste qui fait office de lieu de culte, situé dans la même enceinte que les bureaux de la communauté juive de la ville.

Le siège de la communauté abrite également, outre une collection d’objets rituels, une bibliothèque qui contient plus de 20 000 volumes, dont certains semblent remonter au XVIe siècle, l’une des plus grandes du genre dans la région des Balkans.

Le musée juif de Zagreb fut créé en 2016, afin de célébrer les 210 ans de la communauté. Il présente essentiellement des objets rituels utilisés par les familles le long de cette histoire bicentenaire, permettant de redécouvrir cette vie juive à travers les époques. Plus de 150 objets en tout, dont des rouleaux de Torah anciens et des livres datant du 16e siècle.

Construit il y a cent-vingt ans au nord de la ville, le cimetière de Mirogoj est l’un des plus beaux d’Europe. Il contient une importante section juive, dont l’une des originalités est d’avoir des caveaux abritant côte à côte des tombes chrétiennes et des tombes juives : en effet, au bout d’un certain temps, les concessions de tombes juives, qui ne furent pas renouvelées du fait de la disparition de familles entières, ont été par la suite vendues à des familles chrétiennes.

On remarquera également les stèles funéraires de familles de la grande bourgeoisie locale de l’époque, les Deutsch-Maceljski, Alexander, Priester et Ehrlich. Le carré juif commence immédiatement à droite de l’entrée principale. Au fond, un monument représentant Moïse tenant les Tables de la Loi commémore l’Holocauste.

Sources : Encyclopaedia Judaica

Piran est une ancienne possession de la Cité des Doges, d’où son petit air vénitien, avec quelques beaux exemples d’architecture, dont une réplique du campanile de la place Saint-Marc. Cette charmante petite ville côtière a conservé la place du ghetto médiéval, la Zidovski Trg, dans laquelle on entre par une arcade, entourée de maisons à plusieurs étages, qui rappellent incontestablement celles du ghetto de Venise.

Dans les années 1980, la ville de Piran a été en grande partie rénovée. Un quartier de la place juive a été nommé dans la vieille ville, en souvenir de l’ancienne présence juive. Certaines sources historiques indiquent que l’église Saint-Stéphane aurait été construite sur l’emplacement d’une synagogue médiévale.

Cette ville fut partagée entre l’Italie et la Slovénie après la Seconde Guerre mondiale. C’est d’ailleurs du côté italien (Gorizia) qu’il faut chercher les principaux témoignages d’une présence juive par le passé. Il y a, cependant, dans la partie slovène un cimetière juif remontant au XIVe siècle. D’une superficie d’un demi-hectare, il abrite près de 900 tombes, dont les plus anciennes, encore lisibles, remontent au XVIIe siècle, et les plus récentes à la dernière guerre mondiale. Vous y découvrirez la tombe du philosophe et peintre Alberto Michelstädter, décédé en 1929. Le cimetière n’a pas de gardien, même s’il fait apparemment l’objet d’un entretien régulier grâce aux bons soins de la communauté juive italienne.

Le cimetière se trouve dans le faubourg de Rozna Dolina (la « vallée des roses »), à quelques centaines de mètres du principal point de passage frontalier. L’accès est libre, la grille n’étant pas fermée.

Un ghetto a été créé dans la ville en 1648. En 1777, la ville accueillit d’ailleurs de nombreux juifs chassés par Venise des petits villages aux alentours qui n’avaient pas à proprement parler de ghetto défini et délimité. La communauté juive grandit ainsi pour atteindre le chiffre de 270 membres en 1788.

La plupart des sites se référant à la présence juive de l’époque sont aujourd’hui du côté italien.

La municipalité de cette ville a entrepris de rénover l’ancienne synagogue, un bâtiment construit en 1866, et d’en faire un centre culturel, avec une exposition permanente sur l’histoire juive locale. Gravement endommagée par les Allemands pendant la guerre, la synagogue fut vendue ensuite par la Fédération juive de Yougoslavie à la ville, qui s’en servit comme entrepôt. L’ancienne école juive, qui fonctionna jusque dans les années 1920, se trouve à côté de la synagogue.

La présence juive à Lendava date probablement de la fin du 18e siècle avec l’arrivée de juifs de Hongrie. Ils se réunirent d’abord dans une maison pour prier, puis louèrent une salle en 1837 où se retrouva régulièrement la communauté. Six ans plus tard, la première synagogue de la ville fut construite.

Les travaux de rénovation de la nouvelle synagogue démarrèrent en 1994. Peu d’éléments originaux demeurent, si ce n’est six piliers métalliques et une partie des escaliers. La ville a donc demandé aux juifs de Lendava et des villages aux alentours de participer aux rénovations afin de se rapprocher de l’esprit de la construction originale.

En avril 2019, le président Borut Pahor rendit hommage aux victimes de la Shoah de Lendava lors d’une cérémonie officielle en compagnie de survivants. Le président déposa également une gerbe au cimetière Dolga Vas, le plus grand cimetière juif de Slovénie, en compagnie du maire de la ville, Janez Magyar.

Le cimetière juif , situé à proximité du village de Dolga Vas, sur la route menant à la frontière hongroise, date de la fin du XIXe siècle et a fait l’objet d’une rénovation après 1989, lorsque des vandales ont endommagé une quarantaine de tombes. Au total, il compte 176 tombes et dispose d’un mémorial aux victimes de l’Holocauste érigé peu après la guerre par les survivants.

Le cimetière juif de Murska Sobota n’existe plus. Il a été démoli il y a une dizaine d’années. Sur son emplacement, un petit monument a toutefois été érigé à la mémoire des juifs de la ville assassinés pendant la guerre.

Ville existant depuis au moins l’époque romaine et détruite lors du conflit avec l’Empire ottoman, Murska Sobota accueillit la plus grande communauté juive de l’entre-deux-guerres.

La ville posséda au moins deux synagogues dans son histoire. La première était située dans une maison appartenant à un particulier. Elle datait de 1860. L’immeuble fut détruit en 1995. Une autre, construite par l’architecte Lipot Baumhorn, fut construite en 1908 et démolie en 1954. Une barre d’immeuble l’a depuis remplacée.

L’installation de juifs dans la forteresse médiévale de Maribor, près de la frontière autrichienne, remonte au moins au XIIIe siècle. Lorsqu’ils furent expulsés par l’empereur Maximilien Ier d’Autriche, en 1496, les juifs de Maribor se dirigèrent vers l’Italie et la Hongrie. Les Morpurgo, l’une des familles juives les plus célèbres de Trieste, de Split ou encore de Gorizia, en faisaient partie : leur patronyme dérive précisément de cette ville, dont ils étaient originaires.

Le musée régional de Maribor abrite la tombe du premier rabbin ayant officié dans la ville, un certain Abraham, mort en 1379.

L’ancien quartier juif, situé dans le sud-ouest de la vieille ville à proximité des murs d’enceinte, a lui aussi laissé une Zidovska ulica (« rue des juifs »). La synagogue a été restaurée et abrite désormais également un mémorial de l’Holocauste. Le bâtiment, dont les dimensions ne dépassent pas une vingtaine de mètres sur douze, avait été converti en église au XVIe siècle, après l’expulsion. Les seules traces de son utilisation comme synagogue sont, à ce jour, une large niche pour l’arche d’alliance, ainsi que de nombreux fragments portant des inscriptions en hébreu.

Vous trouverez la « Tour des Juifs », aujourd’hui transformée en magasin de photo. Proche de la synagogue, tout laisse à penser qu’un doit son nom à son rôle de défenseur de cette partie de la ville, le quartier juif, lors des attaques contre la cité.

La synagogue est la troisième plus ancienne d’Europe encore debout. Le 17 janvier 2019, la synagogue de Maribor commémore la Shoah en présentant une exposition sur l’officier russe Alexander Pechersky, qui mena le soulèvement dans le camp de concentration de Sobibor. Le film russe Sobibor (2018) fut également montré en ce lieu à cette occasion. Le ministère de la Culture slovène, ainsi que des institutions russes prirent part à l’organisation de ces journées du souvenir.

Les seules traces encore visibles d’une ancienne présence juive dans la capitale sont les noms de deux rues étroites du centre-ville, la Zidovska ulica (« rue des juifs ») et la Zidovska steza (« passage des juifs »), où se trouvait le ghetto médiéval, jusqu’à l’expulsion de 1515. Les vestiges d’un quartier d’une trentaine de maisons se trouveraient sous les bâtiments baroques construits au XVIIe siècle sur des fondations de l’époque médiévale. Un monument aux victimes de l’Holocauste a par ailleurs été érigé dans un coin du cimetière municipal.

La présence juive à Ljubljana date probablement du 12e siècle. Selon l’historien I.V. Valvasor, suite à sa destruction par un feu, les juifs rénovèrent la synagogue de la ville en 1213. Un ghetto composé de quelques dizaines de maisons se trouvait probablement à l’actuelle place Jurcicev. La population juive ne dépassa jamais les 300. La communauté possédait une école et un beth din. Le quartier a depuis été totalement reconstruit, au 17e siècle puis au 19e.

Expulsés de la ville en 1515 par l’empereur Maximilien, les juifs ne purent revenir qu’à partir de la régence de Joseph II. Le 19e siècle fut plus accueillant, les juifs se réinstallant et obtenant l’émancipation en 1867. En 1910, on compte ainsi 110 juifs à Ljubljana, n’ayant pas de communauté à part entière et étant rattachés pour les offices religieux à celle de Graz en Autriche. Lorsque la ville fut intégrée à la Yougoslavie, la communauté fut rattachée à celle de Zagreb.

La synagogue se trouvait probablement au numéro 4 de la rue Zidovska steza. Le cimetière juif est situé sur une parcelle du cimetière municipal de Zale . Une vingtaine de tombes, très modestes. Au centre du cimetière se trouve un monument en souvenir des victimes de la Shoah. Lequel a été érigé en 1964.

Robert Waltl, un directeur de théâtre qui découvrit sur le tard ses origines juives, entreprit en 1999 de rénover un immeuble abandonné pour y accueillir un théâtre. Approché par des artistes juifs qui ne disposait plus de synagogue depuis la fermeture de la dernière de Ljubljana, il céda un étage du théâtre pour le transformer en Centre culturel incluant un musée juif, un lieu du souvenir de la Shoah et une synagogue. Le rabbin Ariel Haddad, basé à Trieste mais effectuant chaque semaine une tournée auprès des communautés juives de Slovène y organise des prières régulièrement.

Créé en 2013, le Centre Communautaire Juif de Ljubljana a pour objectif de partager la diversité du judaïsme, en mettant l’accent sur la culture et la compréhension, en ouvrant ses portes à tous les juifs slovènes et aux touristes. Il repose sur trois piliers : l’histoire à travers un musée retraçant l’histoire des Juifs slovènes de ses débuts à la Shoah, la religion dans sa synagogue et sa salle des fêtes et enfin la culture avec un lieu dédié aux ateliers et aux expositions. La synagogue a été inaugurée en 2016. Les offices y sont célébrés pour le shabbat et les grandes fêtes.

Voici notre entretien avec Robert Waltl, Directeur du JCC Ljubljana.

Jguideeurope : Y a-t-il des projets éducatifs proposés par le centre et comment la ville de Ljubljana participe-t-elle au partage de la culture juive ?

Robert Waltl : L’idée même de créer le JCC est née du constat que les enfants slovènes (et les adultes) ne savent pratiquement rien de la présence des Juifs sur le territoire actuel de la Slovénie. Que leurs connaissances sur l’Holocauste se limite aux événements qui ont eu lieu ailleurs qu’en Slovénie. Ainsi, après avoir mené des enquêtes auprès des écoliers, nous avons décidé de lancer divers programmes éducatifs et d’ériger une colonnade devant les maisons des victimes de l’Holocauste à Ljubljana, Lendava et Murska Sobota.

Les premiers ont été les matinées éducatives sur l’Holocauste, que nous avons organisées dans le cadre du Festival de la tolérance. Principalement avec des survivants de l’Holocauste : le double lauréat de l’Oscar Branko Lustig et le garçon juif sauvé Tomaž Zajc, ainsi que le Dr Anica Mikuš Kos, survivante des partisans. Divers autres experts participèrent également aux discussions. Le principe était que nous regardions d’abord ensemble un film ou une représentation théâtrale sur le thème de l’Holocauste et des enfants dans l’Holocauste, comme “Villa Emma”, “Run Boy Run”, “Belle et Sebastien”, “Framed : The Adventures Of Zion Man”, “Fanny’s Journey”, “The Jewish Dog”… La représentation a été suivie d’une discussion avec un survivant de l’Holocauste et divers experts.

Le programme Shalom est un apprentissage ludique du judaïsme, où nous expliquons les concepts de base, les fêtes, les croyances, la vie et la mort. Les programmes sont adaptés aux groupes d’âge. Nous avons également des programmes spéciaux pour les adultes (slovènes et étrangers) sur l’histoire de la présence juive sur le territoire de la Slovénie d’aujourd’hui. Outre le théâtre et le cinéma, nous organisons souvent diverses expositions, des concerts et des conférences en marge de nos programmes éducatifs.

La ville de Ljubljana coopère avec nous dans le cadre du projet Stolpersteine en installant des pavés à la mémoire des victimes de l’Holocauste et en sensibilisant le public à l’Holocauste à Ljubljana. La ville de Ljubljana soutient également certains de nos projets de théâtre, comme Le chien juif, Le journal d’Anne Frank, Amsterdam… Nous travaillons actuellement avec le musée municipal de Ljubljana sur la première exposition permanente sur l’Holocauste à Ljubljana, qui sera présentée dans notre musée à partir de septembre.

Le rabbin Alexander Grodensky organise des conférences thématiques sur le judaïsme et la religion et enseigne la Torah aux membres de la communauté. Le problème est que le centre culturel juif ne bénéficie pas du soutien permanent de la ville ou de l’État, qui ne reconnaît pas l’importance de notre centre pour les citoyens et les résidents de Slovénie.

En ces temps d’intolérance et de nouvelle guerre en Europe, notre mission devient encore plus importante. Nous lançons également un appel au public juif mondial pour qu’il nous aide, car une petite communauté juive comme la nôtre en Slovénie ne peut pas supporter seule la charge financière.

Pouvez-vous partager une anecdote personnelle concernant une rencontre émotionnelle avec un visiteur ou un chercheur lors d’un événement précédent ?

Dans les années qui ont précédé le Corona, entre 4 et 5 000 visiteurs sont venus dans notre centre. Nous avons des centaines de témoignages émouvants de nos visiteurs qui ont reconnu nos efforts et nos efforts considérables pour tenter de revitaliser la vie juive en Slovénie, ainsi que nos programmes de sensibilisation à l’Holocauste. Si avant 2013, il n’y avait même pas un seul mémorial de la présence juive dans l’histoire de la ville, aujourd’hui nous avons une plaque commémorative sur le site où se trouvait la synagogue médiévale de Ljubljana jusqu’en 1515. Nous avons également 68 stolpersteine pour 68 victimes de l’Holocauste.

Dans le musée, avant le début des travaux de rénovation, nous avions trois puissantes installations artistiques dédiées aux victimes slovènes de l’Holocauste, qui ont suscité un immense pouvoir de souvenir et d’émotion chez les visiteurs. Outre les stolpersteine, il y avait également une collection de portraits « Undeleted », de l’artiste intermedia Vuk Čosić, qui a fait revivre les visages de nos ancêtres de la mémoire de l’oubli. Bien sûr, l’atmosphère de la maison de 500 ans, à moitié en ruine, dans laquelle nous avons travaillé jusqu’à la rénovation depuis 2 ans avec nos propres fonds, a également contribué à ce sentiment.

En plus d’un petit musée, nous ouvrirons une synagogue commémorative dédiée aux victimes slovènes de l’Holocauste, gérée par la Communauté juive libérale de Slovénie. Le bâtiment abritera également l’exposition Holocauste à Ljubljana, une collection de judaïca, une salle de réunion et une bibliothèque, ainsi que des espaces communs partagés avec le Mini Theatre, un café et des résidences pour les invités.

Les invités ont souvent montré leur appréciation par leurs dons, qui nous ont permis de couvrir un peu plus facilement nos frais de fonctionnement. Nous espérons qu’avec la rénovation de notre centre et les nouvelles activités, davantage de visiteurs du monde entier viendront nous rendre visite chaque année.

Souverains de la région, les ducs hongrois Esterhazy accordèrent une protection particulière aux juifs des sept communes du Burgenland, dont Eisenstadt fait partie. Dès 1670, la région abrita, et ce pendant 250 ans, l’un des plus importants centres culturels juifs d’Europe centrale.

La présence juive à Eisenstadt date probablement du 14e siècle. Une communauté y trouvant refuge d’autres villes, mais aussi expulsée de celle-ci. Mais Eisenstadt est surtout connue pour avoir accueilli une des communautés les plus florissantes du 17e au 19e siècles, depuis leur retour en 1626. Soumis à des pressions fiscales, les juifs purent malgré tout y vivre dans une relative liberté. Grâce notamment au soutien de la famille Estherhazy et de figures marquantes comme Samson Wertheimer (un rabbin qui construisit un beit hamidrash), la yeshiva de Meir Eisenstadt et celle d’Azriel Hildesheimer.

Les juifs furent expulsés d’Eisenstadt suite à l’Anschluss de 1938. La plupart s’installèrent alors à Vienne. La synagogue fut détruite et le cimetière juif vandalisé. Une poignée de juifs d’Eisenstadt survécurent à la Shoah. De nombreux manuscrits juifs du Musée Wolf furent accueillis après-guerre au Landesmuseum Burgenland .

À ne pas manquer, la visite du Musée juif autrichien qui rappelle l’histoire tout à fait insolite de cette région avec ses nombreux documents et objets exposés. Il a été construit en 1972 et fut le premier musée juif autrichien ouvert après la guerre.

Rencontre avec Christopher Meiller, conservateur et éducateur au Musée juif autrichien.

Jguideeurope : Comment le projet Jahrzeit s’est-il matérialisé au Musée ?

Christopher Meiller : Le « projet Jahrzeit » a été rendu possible grâce à une découverte étonnante, lorsque dans les années 1990, 750 plaques Jahrzeit de la région ont été retrouvées accidentellement dans le grenier du musée.

Vraisemblablement, elles y avaient été placées il y a longtemps, et maintenant le musée était en mesure de rendre ces pièces uniques, datant du 18ème siècle jusqu’en 1938, accessibles au public.

En les ajoutant à la synagogue à côté des salles d’exposition, accompagnées d’informations explicatives et de traductions des plaques.

Pouvez-vous nous présenter quelques-uns des autres objets présentés à l’exposition permanente du Musée ?

Un élément particulièrement pertinent et certainement unique est la gueule de la Torah du célèbre rabbin Akiva Eger le Jeune, une autorité rabbinique de premier plan de son temps, originaire d’Eisenstadt.

Le plus intéressant est également une assiette de Seder très inhabituelle du 18ème siècle, pleine de détails remarquables et parfois déroutants. Et puis, bien sûr, la synagogue, non seulement étonnante d’un point de vue esthétique, mais aussi la plus ancienne encore utilisée à ce jour en Autriche.

Mauthausen était classé, par l’administration SS, camp de catégorie 3. Cette catégorie de camp correspondait au régime le plus sévère. Pour les prisonniers qui y étaient envoyés, cela signifiait un « retour non désiré » et l’ « extermination par le travail ».

Toutes les activités du camp gravitaient autour de la carrière de pierre et des constructions de tunnels dans les tristement célèbres camps annexes de Gusen, Melk et Ebensee. Le camp de Mauthausen fut libéré le 5 mai 1945 par la 11e division blindée américaine.

Chaque année, cette date donne lieu à une cérémonie de commémoration. Vingt nations commémorent ici l’assassinat de 150 000 personnes dont un tiers était juives.

On peut distinguer plusieurs périodes dans l’histoire de la communauté juive de Vienne, et deux quartiers principaux dans lesquels elle s’est établie : une partie du centre-ville (1er Berzirk) et la Leopoldstadt (2e Berzirk).

Au Moyen-Âge, une première communauté juive s’installe à Vienne et s’établit dans la « Judenstadt » en plein centre-ville, non loin de la cathédrale, dans un périmètre délimité approximativement par les actuels Seitenstettengasse, Hoher Markt, Jordangasse, Judenplatz.

La synagogue, de style gothique, proche de celui de L’altneuschul de Prague, mentionnée dès 1294 par le nom de Schulhof donné à la place sur laquelle elle fut élevée (actuelle Judenplatz) se trouvait à proximité immédiate de la Cour.

Il existe aujourd’hui une Judenplatz, mais aussi, non loin de là, une place nommée Schulhof, bordée par une église gothique qui ressemble à cette ancienne synagogue et en est peut-être une réplique, après que celle-ci fut détruite en 1421. Entre 1360 et 1400, la communauté juive, forte de 800 à 900 personnes, représentait 5% de la population. En 1421, tous furent chassés ou contraints à la conversion.

À partir de 1624, un nouveau quartier, dit Unter Werd, fut accordé aux juifs, de l’autre côté d’un bras du Danube, dans l’actuelle Leopoldstadt, le long de la Taborstrasse. Une nouvelle synagogue fut construite ; sur son emplacement s’élève aujourd’hui l’église Leopoldskirche. Ce ghetto, qui rassembla jusqu’à 132 maisons, accordait une certaine protection aux juifs, jusqu’à ce qu’il fût détruit en 1670 et ses habitants chassés de Vienne.

À partir de 1781 et de l’édit de tolérance de Joseph II, les juifs s’établirent à nouveau à Vienne et purent élever une nouvelle synagogue, construite en 1826 par l’architecte Kornhäusl dans la Seitenstettengasse, revenant donc dans le centre historique de la vie juive du Moyen-Âge. À partir de 1858, une autre synagogue, Leopoldtstädter Tempel, fut construite de l’autre côté du bras du Danube, non loin de l’ancien ghetto Unter Werd, attirant l’établissement de juifs dans ce quartier qu’on allait bientôt appeler Mazzesinsel, l’île des matsot.

Au hasard des rues, vous trouverez parfois une plaque indiquant un ancien établissement de la communauté juive. Le Leopoldstädter Tempel se trouve dans la rue qui porte encore le nom de Tempelgasse, au numéro 5.

Une plaque évoque l’ancienne synagogue, ainsi que quatre grandes colonnes dues à l’architecte Martin Kohlbauer. À sa place se trouve aujourd’hui l’ESRA , centre psychosocial traitant les troubles psychiques des victimes de la Shoah et du déracinement.

Au numéro 7 de la rue, se trouve le Centre séfarade , regroupant les associations de juifs de Boukhara et de Géorgie et leurs deux synagogues. Dans la Zirkusgasse (« rue du Cirque ») se trouvait avant la guerre le Temple turc, de la communauté des juifs venus de l’Empire ottoman. Construit en 1885, de style mauresque, il a été détruit en 1938.

À sa place, un immeuble d’habitation a été bâti dans les années 1950. Une surprenante plaque proclame : « Gesunde Wohnungen, glückliche Menschen » (« Appartements sains, Hommes heureux »), tandis qu’une autre, plus petite, cachée sous un balcon, commente « Ici se trouvait la synagogue turque… » Dans la Leopoldgasse, au numéro 29, la Polnische Shul, de rite orthodoxe, construite sur trois nefs, fut détruite elle aussi le 9 novembre 1938.

Depuis les années 1980, c’est à nouveau dans ce quartier que se concentre l’activité de la communauté juive. A tel point, qu’en 2025 ce quartier accueille 19 des 21 synagogues de la ville, hormis le Stadttempel et une autre qui se situe dans le 19e district.

Certes, ces synagogues sont relativement petites, dans des immeubles vétustes et ce qui semble être d’anciens appartements réaménagés. En se promenant à partir de la Taborstrasse dans le quartier, on aperçoit la vie juive présente, surtout dans la partie sud. Des synagogues d’obédiences et de rites différents.

Lieu important de la culture juive dans ce quartier, le Théâtre Nestroyhof Hamakom , installé dans un magnifique immeuble Art Nouveau, construit par l’architecte Oskar Marmorek. Le Théâtre Nestroyhof accueillit différentes formes de théâtre populaire viennois, ainsi que des pièces en yiddish. Il s’efforça de continuer malgré les mesures imposées par les nazis en 1938. Néanmoins, le lieu fut confisqué en 1940. Ce n’est qu’en 2004 qu’il put rouvrir en tant que salle de théâtre. Le lieu ajouta le mot « Hamakom » (signifiant « le lieu » en hébreu), des pièces de différents horizons y étant présentés, notamment israéliennes.

On trouve également à Leopoldstadt un centre chabad, des épiceries cashers et de nombreux restaurants, tels le Mea Shearim, le Novellino et Bahur Tov (nom signifiant en hébreu « brave gars »). Attention, la plupart de ces restos ont comme qualité première de permettre une restauration casher à ceux qui le souhaitent. Car ils proposent souvent de tout et ont plutôt des allures de fast food.

Par contre, on sera étonné de voir l’empreinte méditerranéenne et notamment israélienne dans les bons restaurants viennois classiques. Avec comme plat récurrent proposé, la shakshuka ! Ce qui aurait probablement plu à Theodor Herzl, lui qui fut initialement enterré à Vienne et a une place nommée en son nom près du Stadtpark du centre-ville. Anecdote qui nous permet de faire la transition avec les lieux à visiter dans le centre-ville. En particulier, le Musée juif, le Musée de la Judenplatz et la synagogue.

Vienne, qui hébergeait depuis 1897 le premier Musée juif au monde, a ouvert celui-ci en 1990. Ce musée, qui se veut un lien entre juifs et non-juifs, est aussi une fenêtre sur le monde très riche et englouti du judaïsme viennois.

Le rez-de-chaussée abrite deux expositions permanentes. La première présente des objets de la vie liturgique juive, la seconde -création de l’artiste new-yorkaise Nancy Spero- illustre l’histoire juive de Vienne.

Des panneaux expliquent l’histoire juive de Vienne et la lente reconnaissance des crimes de la Shoah par les autorités. Mais aussi la vie agréable que fut celle des juifs en d’autres périodes de l’histoire de la ville. Puis, des photos et objets des différentes époques de cette vie.

Le premier étage est consacré aux expositions temporaires. Le deuxième étage expose une rétrospective en vingt et un tableaux de la vie juive en Autriche. Au troisième étage, une salle nommée Schaudepot (« dépôt-expo »), présente en vrac, dans des vitrines, des centaines d’objets de culte sauvés après la Nuit de cristal. La bibliothèque est la plus importante des musées juifs d’Europe. Elle comprend 25 000 volumes en allemand, hébreu, yiddish et anglais. À l’entrée du musée se trouve une librairie bien fournie en catalogues et ouvrages (en langue allemande).

Au même niveau, le café Teitelbaum, l’un des meilleurs de la ville, propose vins cacher autrichiens, pâtisseries viennoises et spécialités végétariennes.

Le petit magasin du musée a cette particularité rare parmi les musées, d’offrir des souvenirs à des prix non délirants. Et aussi d’acheter les anciens catalogues des expositions précédentes, notamment celles très réussies concernant Hedy Lamarr, l’iconique actrice viennoise ou « Love Me Kosher » sur les différentes représentations de la sexualité dans le judaïsme.

Sur la Judenplatz, l’ancienne Schulhof, s’élève depuis octobre 2000 un monument dû à l’artiste londonienne Rachel Whiteread, à la mémoire des juifs autrichiens exterminés dans la Shoah. Ce monument représente une pièce carrée, fermée, dont les murs extérieurs supportent des étagères tapissées de livres.

Derrière le monument se trouve le musée de la Judenplatz, ouvert également en 2000. Il est consacré à la ville juive du Moyen-Âge et centré sur les fondations de la synagogue médiévale gothique (« Or Zaru’a »), retrouvées lors de fouilles archéologiques en 1995. Deux vidéos et des vitrines animées par ordinateur informent sur la vie juive médiévale.

Les présentations de la vie juive viennoise médiévale sont très nombreuses, mais la présentation est un peu trop dense, permettant difficilement d’avoir un bon aperçu des choses. À l’entrée du musée, une salle équipée d’ordinateurs permet de retrouver les noms des 65 000 victimes de la Shoah.

Dans la ville se situe d’ailleurs aussi l’Institut Viennois Wiesenthal d’études sur la Shoah . Un institut nommé en mémoire du chasseur de nazis qui souhaita permettre aux chercheurs d’avoir accès à ses archives. Il permet d’étudier le mécanisme des haines liées au racisme et à l’antisémitisme et fournit une aide pédagogique aux chercheurs et enseignants.

Le Stadttempel, édifié en 1826 par l’architecte Josef Kornhäusl, est la seule synagogue à n’avoir pas été détruite lors de la Nuit de cristal. Kornhäusl, très réputé de son temps, était spécialisé dans les théâtres et, effectivement, le Stadttempel est conçu comme un petit théâtre ou comme un opéra baroque à l’italienne, de forme circulaire, avec une scène et trois séries de balcons, des coulisses, un foyer.

Il y a plusieurs raisons qui permirent au Stadttempel de ne pas avoir été détruite, contrairement à la cinquantaine d’autres. Tout d’abord que selon les coutumes en vigueur lors de sa construction, les lieux de cultes juifs devaient être discrets, non visibles de la rue, donc abriter derrière une façade. Bruler cette synagogue aurait occasionné des ravages dans toute la rue, ne pouvant être un feu localisé. De plus, les nazis s’étaient installés dans l’immeuble attenant à la synagogue, où ils conservèrent les archives concernant la population juive et le bureau d’Adolf Eichmann au 4e étage.

La Judengasse , petite rue qui relie la Seitenstettengasse au Hoher Markt, était au Moyen-Âge, comme son nom l’indique, une rue centrale du quartier juif. Elle se trouve à proximité du Stadttempel.

Les autres adresses célèbres

Une connaissance de la Vienne juive ne serait pas complète sans une visite de quelques lieux où ont vécu des personnalités intellectuelles juives majeures qui ont contribué à faire de Vienne l’une des capitales de la modernité au début du XXe siècle. On pense tout particulièrement Sigmund Freud, de par son impact. Mais aussi d’autres noms qui marquèrent l’Histoire, à savoir, par exemple, Arnold Schönberg, Josef Roth, Martin Buber.

L’adresse Bergasse 19 est légendaire, la maison de Freud : un lieu culte pour tous les amateurs de la psychanalyse. Le mobilier est d’origine, mais le fameux divan a été emporté à Londres lorsqu’il émigra en 1938, un an avant sa mort.

Né en 1874, Arnold Schönberg a fondé avec Alban Berg et Anton Webern l’ « École de Vienne » puis créa la musique dodécaphonique.

Converti en 1898 au protestantisme (de même que Mahler s’était converti au catholicisme, le « billet d’entrée dans la culture européenne »), il est retourné au judaïsme en 1933 à Paris, avec pour témoin Marc Chagall, puis émigra aux États-Unis, où il mourut en 1951, conscient qu’il ne serait reconnu qu’après sa mort.

Depuis 1998, a été créé un Centre Arnold Schönberg où l’on peut consulter manuscrits, partitions, correspondances et archives.

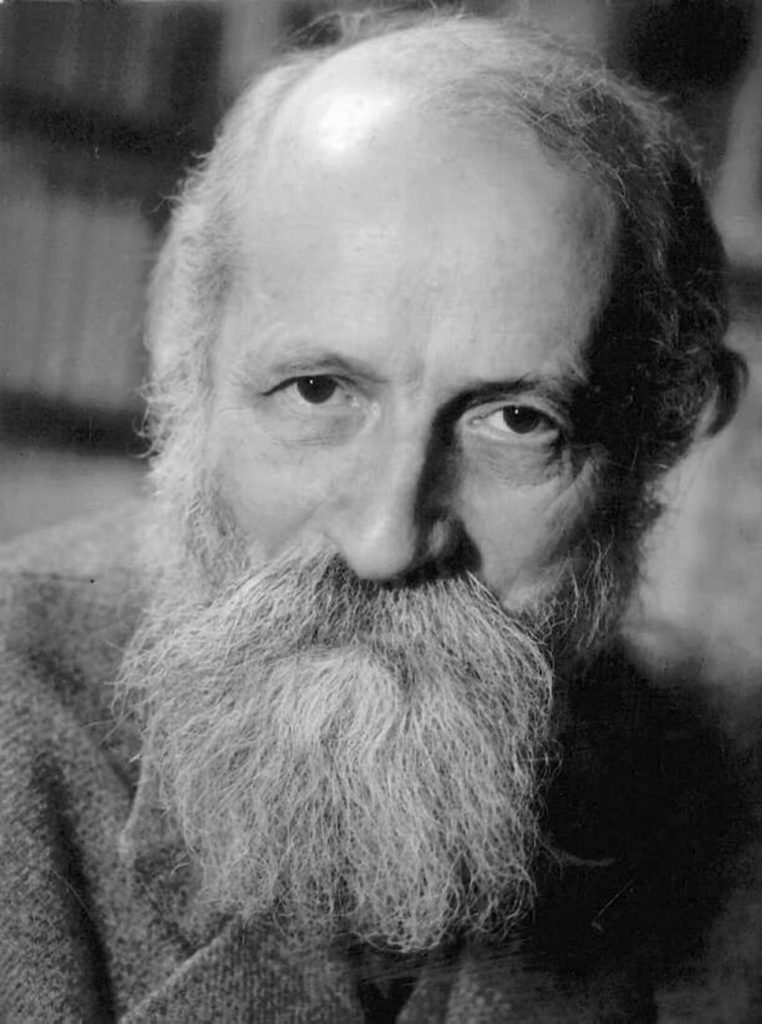

Fondateur de la « philosophie du dialogue » entre les civilisations, militant et auteur de nombreuses œuvres, Martin Buber est né à Vienne en 1878, puis a passé son enfance en Galicie avant de revenir à Vienne. De ses diverses rencontres et vécus dans différents pays, il partagera sa volonté de militer pour l’amélioration des conditions de vie et l’épanouissement culturel, mêlant textes anciens et mouvements intellectuels et politiques contemporains. Il s’installera en Israël où il poursuivra cette tâche. Martin Buber est mort à Jérusalem en 1965.

Dans la Rembrandtstrasse se trouve la maison où a vécu Josef Roth . Né en 1894 à Brody, en Galicie, il a fait ses études à Lemberg (Llov) et à Vienne. L’effondrement de l’Empire austro-hongrois fut pour lui un traumatisme politique et personnel. Son œuvre mêle critique sociale et transfiguration de la monarchie autrichienne. Et dans ce tourbillon international, le devenir incertain des shtetls, subissant ces évolutions. Les romans qui l’ont rendu célèbre sont Le Poids de la grâce (1930), La Marche de Radetzky (1932) et La Crypte des capucins (1938). Il mourut en exil à Paris en 1939.

Si la ville comptait 200 000 juifs avant la guerre, en 2025 seuls 8 000 juifs viennois y vivent, principalement dans le 2e district.

A Vienne, comme dans de nombreuses villes européennes, l’instrumentalisation du pogrom du 7-Octobre par différentes formes d’antisémitisme s’est matérialisée en insultes, menaces et attaques. Comme ces attaques violentes sur le rabbin Shmuley Boteach par des islamistes dans la rue ou un enfant de 12 ans par des camarades de son école, pour le simple fait d’être juif.

Il n’y avait ici qu’une petite judería, mais un proverbe local, qui affirme qu’ « à Hervás les juifs sont nombreux », renforçant la célébrité de son vieux quartier juif, situé près de la rivière Ambroz, à la sortie de la ville.

Les rues du Rabilero et de la Sinagoga sont les plus pittoresques, avec une belle fontaine dédiée à l’amitié judéo-chrétienne, des maisons à deux étages en brique et en bois de châtaigniers, très fleuries.

Les boulangers continuent à y faire un pain sans levain, le hornazo, en souvenir, peut-être, des pains azymes de la Pâque juive.

La communauté, dont on signale la présence dès 1290, comptait 150 membres à la veille de l’expulsion. Tous prirent le chemin du Portugal.

Il y a une quinzaine d’années, l’emplacement de l’ancienne synagogue a été retrouvé lors de travaux effectués dans l’arrière-boutique d’une pharmacie : on peut y lire, en effet, cette inscription traditionnelle tirée des Psaumes (118-120) : « Cette porte est la porte du Seigneur ; les Justes entreront par elle ».

La maison mitoyenne possède deux salles voûtées, restes défigurés de l’ancienne synagogue, que l’on ne peut malheureusement pas visiter.

La ville a possédé une communauté juive d’une certaine importance, après la reconquête chrétienne.

En 1479, 100 juifs mariés sont recensés, ce qui porte le nombre des membres de la communauté à environ 650 personnes. Ils habitaient deux juderías : la « vieille » était située sur l’emplacement de l’actuel palais de las veletas ; la « nouvelle » s’étendait autour de la plaza Mayor où se trouvaient les commerces traditionnels des juifs.

La chapelle de San Antonio est probablement une ancienne synagogue transformée : petite, avec un porche et une salle unique, elle est bâtie sur le plan traditionnel des synagogues. La chapelle, aujourd’hui désaffectée et servant de salle de conférence de la maison de la culture installée dans le palacio del Marques de la Isla, pourrait aussi être une ancienne synagogue.

L’actuel quartier de Santa Cruz, protégé par l’Alcazar, est l’ancienne et célèbre judería. Le lacis des rues aux noms typiques donne une bonne idée de ce qu’elle était en 1492.

Promenez-vous en particulier dans les rues de la Judería, du Callejon, del Agua, des Levis et de Santa María la Blanca, qui en était peut-être la rue principale. La rue de la Susona évoque une vieille légende qui raconte l’insurrection de conversos contre l’Inquisition, sous la direction d’une femme : la Susona. Les façades blanchies à la chaux, les fleurs et les patios font le charme du quartier et permettent d’imaginer la vie quotidienne de Sefarad. Vous devez cependant tenir compte du fait que les places ont été ouvertes au XIXe siècle pour aérer le quartier.

Si les Anglais aiment dîner tôt par rapport aux Français, ils savourent ce repas à l’heure du déjeuner espagnol. Qui se prolonge de tapas en tapas le long de l’après-midi. Oui, c’est un peu cliché, mais c’est l’impression que vous aurez en traversant les anciens quartiers des villes ibériques, les touristes et locaux s’y mêlant et se léguant les places prisées aux terrasses des bistrots. Par contre, concernant les visites des monuments historiques, mieux vaut être un couche-tôt. Et Séville n’échappe pas à cette règle.

L’ancienne synagogue de Séville n’est ouverte que quelques heures par jour, de manière fluctuante. Mieux vaut donc commencer la visite par celle-ci. Lors de l’été 2022, notre équipe s’est rendu sur place, à 11 h 15, Google annonçant que le lieu était ouvert jusqu’à midi, et finalement la synagogue était fermée depuis 11 h, repoussant la visite au lendemain. Est-ce un départ précipité des fidèles pour anticiper le déjeuner ?

Malgré le ton un peu ironique de cette présentation, nous devons admettre que ces passages prolongés dans les bistrots de la ville furent très plaisants. Certes, vous ne trouverez pas de lieux avec des noms aussi aberrants que Houmous Kafka à Prague, mais certains établissements, aux liens très ténus avec les mœurs culinaires de l’ancien quartier juif, reprennent le nom de juderia pour attirer les touristes. Peu importe, le plaisir se situe dans la perte de repères spatio-temporels dans ces ruelles aux façades nacrées de tant de couleurs et d’histoire. Et à la rencontre de cours et jardins intérieurs que quelques portes vous autorisent à admirer.

À l’intérieur de la cathédrale , le piédestal du mausolée qu’Alphonse X fit construire pour son père, Fernando III, comporte une inscription en hébreu qui donne la date de la mort du roi selon le calendrier hébraïque. Dans le trésor de la cathédrale sont conservées les clés en argent remises par les juifs au roi Fernando III. Elles portent deux inscriptions en hébreu qui annoncent que « Dieu ouvrira, le roi entrera » et que « le Roi des rois ouvrira, le roi de la terre entière entrera ».

Trois sceaux, ayant appartenu à des personnalités juives du XIIe siècle, sont exposés au Musée archéologique de Séville , tandis que les Archives générales des Indes renferment un exemplaire de l’almanach perpétuel d’Abraham Zacuto, qui a tant servi à Christophe Colomb et Vasco de Gama.

Vous pouvez prolonger la visite vers ses magnifiques monuments qui défient le temps et réconcilient les cultures, voisins de quelques murs et siècles. En commençant par le somptueux Alcazar et ses jardins, puis le long des différents palais et l’université, vous pourrez passer une très agréable fin de journée à la Plaza de Espana. Ce monument conçu pour l’exposition de 1929 est de forme demi-ovale et s’étale sur 200 m. Les œuvres artistiques, en particulier les céramiques, rendent hommage à la diversité des provinces espagnoles et à leurs villes phares. Si les petites promenades en barque en face du monument amuseront certains, notre équipe a particulièrement apprécié les spectacles improvisés sur les marches, principalement de flamenco.

L’originalité de la Plaza de Espana inspira de nombreux cinéastes, le lieu servant de décor pour des films aussi différents que Lawrence d’Arabie, Star Wars et Le Dictateur de Sacha Baron Cohen. Ce dernier film, aux dialogues notamment en hébreu, ramène une touche juive humoristique à ce lieu et cette ville, symboles aujourd’hui d’une rencontre harmonieuse et généreuse des cultures. Promenez-vous ensuite dans le parc, jusqu’au joli petit pont protégé par les cygnes. Sur le chemin du retour, en passant par le Paseo de las Delicias, vous tomberez sur la Torre del Oro qui protégeait naguère la ville des invasions.

Patrie de Maïmonide, Cordoue était, sous le Califat arabe d’Abderahman III, la plus grande juderia andalouse. Sous le règne musulman, la communauté juive vit en harmonie avec les conquérants qui, pour économiser leurs armées réduites, confient aux juifs l’administration de Séville et de Cordoue.

L’histoire de la communauté juive de Cordoue suit celle de l’occupation arabe et des invasions almohades et almoravides qui limitent les libertés accordées aux juifs quand elles ne les massacrent pas, provoquant la fuite de la communauté vers Grenade. Néanmoins, cette période allant du Xe au XIIe reste la plus faste, l’âge d’or de la culture séfarade en Espagne.

En 1236, Ferdinand III reprend la ville et accorde un certain nombre de privilèges aux juifs, mais exige un impôt de 30 monnaies d’or chaque année. Sous le règne de Ferdinand III commencent des violences qui atteindront leur paroxysme avec les prédications de 1391 et les nombreuses conversions forcées. En 1492, la communauté se plie au décret des rois catholiques et émigre en grande partie vers le Portugal et l’Afrique du Nord.

Maïmonide

Né à Cordoue en 1138, il était aussi connu sous le nom de RaMBam, acronyme de rabbi Moïse ben Maïmon. Homme de loi, philosophe, penseur le plus éminent du judaïsme médiéval, médecin et astronome.Sa contribution à la littérature religieuse du judaïsme, et à la pensée juive en général est immense, tant dans le domaine de la Halakhah que dans celui de la philosophie. La pièce maîtresse de son œuvre juridique reste le Michneh Torah (la seconde thorah). C’est la plus considérable des compilations de la loi juive jamais rédigée. Quant au moreh nevoukhim « guide des égarés », il constitue un sommet de l’aristotélisme juif du Moyen Âge. La philosophie de Maïmonide s’exprime également à travers ses ouvrages de Halakhah et les responsa qu’il rédigea en qualité de rabbin décisionnaire. Il fut, en effet, la plus haute autorité rabbinique de son temps.

À la suite de la prise de pouvoir par la dynastie musulmane des Almohades qui se signalèrent par leur fanatisme religieux, la famille de Moïse fut obligée de prendre la fuite en 1148. Après une période d‘errance, elle s’établit à Fès au Maroc en 1160. C‘est là que Maïmonide reçut une formation de médecin. En 1165, Maïmonide et les siens partent pour l’Égypte et la Palestine. Ils séjournèrent d’abord à Alexandrie, puis à Fostat, la vieille ville du Caire. Maïmonide fut entretenu par son frère David, un riche marchand qui mourut en 1169 dans l’océan Indien. Cela permit au jeune homme de se consacrer exclusivement à l’étude. Puis, il se mit à exercer la médecine et, en 1185, il devint le médecin attitré à la cour du vizir de Saladin Al Fadil. En 1177, il fut nommé chef de la communauté juive de Fostat jusqu’à sa mort en 1294.

Extrait du Dictionnaire encyclopédique du judaïsme , Cerf, Paris 1993.

Le quartier juif s’étend près de la mosquée et du palais épiscopal. Entrez par la porte mauresque d’Almodovar. Les noms des places et des rues, donnés au XIXe siècle, font allusion à ce passé : la place de Maïmonide, de Juda Levi et de Tibériade, etc. Le monument le plus important est la synagogue , miraculeusement conservée. Elle a été construite, ou reconstruite, en 1315 d’après les inscriptions que porte l’édifice. Après l’expulsion, elle fut transformée en hôpital puis, en 1588, devint le siège de la confrérie des cordonniers de la ville. Redécouverte par un archéologue en 1884, elle est immédiatement déclarée monument historique et restaurée. On y accède par un petit patio et une porte modeste soulignée par un arc en brique. L’intérieur, de style mudéjar, a une forme carrée (6 m sur 6, environ). La décoration à base de motifs végétaux est très riche. Elle est accompagnée d’inscriptions, en particulier autour de l’aron ha-Kodesh : citations d’Isaac Moheb ben Efraim, qui aurait terminé ce temple en 1315, extraits du Livre des psaumes écrits en rouge sur fond bleu. C’est, après Tolède, le plus spectaculaire symbole de la présence juive en Espagne. Le bâtiment est d’ailleurs classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994.

Au musée archéologique de Cordoue on peut admirer une pierre tombale juive retrouvée en 1958 à Lucena. Elle était encastrée dans le mur d’une maison de cette ville. On y lit : « Rabbi Amicos, dors en paix et repose en paix jusqu’à l’arrivée du consolateur annonciateur de la paix à la porte de Salem et qui prédit la bonne nouvelle de la paix. Que ta demeure soit en paix. »

Enfin, vous pouvez achever votre visite de la Cordoue juive par un détour dans le centre culturel, librairie et boutique Casa de Sefarad , qui organise des expositions, des visites guidées de la judería, des concerts et des conférences.

Rencontre avec Marta Puig Quixal, directrice générale de Caminos de Sefarad

Jguideeurope : Quelle est la mission principale des Caminos de Sefarad ?