Le call major, qui connut son activité entre le XIIe siècle et les émeutes de 1391, est le plus facile à visiter et le mieux conservé. Il s’agit d’une petite zone située entre le Palau de la Generalitat et les rues de Banys Nou, Sant Domenec del Call, Sant Honorat, Arc de Sant Ramon del Call, Sant Sever, la Fruita, Marlet et del Call. La synagogue se trouvait au numéro 7 de la rue de Sant Domenec del Call, à côté des maisons des rabbins Nissim Gerundi et Isaac bar Seset Perfet.

Au numéro 1 de la rue Marlet, vous déchiffrerez une inscription en hébreu du XIIIe siècle dont l’original fut découvert en 1820 et est conservé au Musée historique de la Ville , qui rappelle une fondation pieuse en hommage au rabbin Samuel ha-Sardi. La pierre énonce « Fondation Pia de Samuel ha-Sardi ; sa lumière luit pour l’éternité ».

Le call menor, créé en 1257, est situé hors des murailles, le long de l’actuelle carrer Ferran. Sur l’emplacement de la synagogue, on a construit en 1595 l’église de saint Jaume. Ce quartier a subi de profondes modifications au XIXe siècle, et il ne reste aujourd’hui aucune trace d’une vie juive. Le cimetière est répertorié depuis 1091 sur la colline du Montjuic, nom dont l’origine est mal connue (peut-être « le mont des juifs »). Sur son emplacement se dresse aujourd’hui le stade olympique.

En 1945, des excavations ont permis de retrouver une trentaine de pierres tombales, exposées au Musée militaire installé dans l’ancien château, ainsi que quatre anneaux et boucles d’oreilles exposées au Musée historique de la Ville. On sait aussi que des vignerons juifs produisaient du vin casher à cet emplacement.

Radio J Viens je t’emmène à Barcelone 15 janvier 2024 (youtube.com)

Vous trouverez des fragments d’inscriptions hébraïques sur les maisons des carrer Montcada et Condes de Barcelona. Sur la plaça del Rei, où a eu lieu le premier autodafé de l’Inquisition en 1488, se dresse le Palau Reial Major : c’est dans l’une de ses salles que se déroula la célèbre controverse entre Nahmanide et pau Cristiani en 1263, en présence du roi Jaume Ier. De l’autre côté de la place, les archives de la Couronne d’Aragon conservent une précieuse et vaste documentation sur l’histoire de la vie des juifs catalans ; y sont aussi exposés les restes d’une pierre tombale de Montjuic.

L’ancienne synagogue, ou synagogue majeure de Barcelone, se trouve dans l’ancien quartier juif médiéval. L’édifice date du VIe siècle et est à ce jour la plus ancienne synagogue retrouvée en Espagne. Les fondations du bâtiment datent de l’époque romaine et vous pourrez remarquer des vestiges de ce passé sur les murs intérieurs de la synagogue. Après la mise à sac du quartier juif le 5 août 1391, le bâtiment passa aux mains du roi et, peu à peu, sa fonction et son emplacement originels furent oubliés. Ce n’est qu’en 1996 que l’historien Jaume Riera i Sans localisa exactement le bâtiment de l’ancienne synagogue.

L’association Call de Barcelone a récupéré le bâtiment et procédé à sa rénovation. En 2002, la synagogue majeure a rouvert ses portes sous la forme d’un centre culturel et musée. Pour y accéder, il faut descendre par des escaliers environ 2 mètres en dessous du niveau actuel de la rue. Le bâtiment frappe par ses dimensions modestes : environ 60 m2, ce qui s’accorde aux restrictions visant les lieux de culte non-catholiques de l’époque. Notez que l’association propose différentes activités complémentaires à la visite de la synagogue majeure, comme des promenades dans le Call Jueu, le quartier juif médiéval de Barcelone.

La ville de Barcelone a subi un regain d’attaques antisémites depuis le pogrom du 7 octobre 2023 en Israël.

La présence des juifs à Besalú est attestée dès 1229, dans un document du roi Jacques Ier le Conquérant, qui réserve aux juifs la profession de prêteurs. En 1342, la communauté, liée jusque-là à celle de Barcelone, devient indépendante ; elle compte alors 200 membres, soit le quart de la population totale, qui vivent mêlés à la population chrétienne. Nous n’avons aucune information sur l’année 1391 et ses pogroms. Il faut attendre la bulle de l’antipape Benoît XIII pour voir la création d’un call autour de la synagogue et de la plaça Major (portal Belloch, Capellada, carrer del Pont, carrer del Forni i Rocafort). En 1435, les juifs abandonnent Besalú. Ils émigrent vers Granollers et Castello d’Empúries.

Un mikveh a été découvert en 1964 sur l’emplacement d’une ancienne fabrique de teinture. Depuis 1977, l’aménagement des abords et des travaux de restauration en autorisent la visite. Il s’agit très probablement d’un mikveh du XIIIe siècle, de style roman, le seul qui existe en Espagne. C’est une petite pièce rectangulaire en sous-sol. On y descend par trente-six marches. La piscine est conforme à la tradition. Elle est couverte d’une belle voûte, éclairée par une fenêtre du côté oriental. Ce mikveh devait faire partie d’une synagogue occupée de nos jours par le jardin de la place des juifs, qui offre une belle vue sur la rivière Fluvia et le pont roman qui l’enjambe.

C’était la deuxième communauté en importance de Catalogne, par le nombre de ses membres (1000 aux XIIe et XIIIe siècles, mais plus qu’une centaine au XVe siècle), et par la qualité de ses savants. C’est à Gérone que vécurent Nahmanide, Jonah ben Abraham Gerondi, Azriel de Gerone, Bonastruc da Porta, Isaac l’aveugle.

La Gérone juive est très célèbre depuis 1980, grâce à la découverte de la ruelle Sant Llorenç, oubliée du call (expression catalane pour judería, signifiant rue ou chemin), qui donne une fidèle image de la vie juive dans cette ville. Jusqu’au XIIIe siècle, les juifs vivent dans des maisons appartenant au chapitre de la cathédrale, autour de l’actuelle plaça dels Apostols. Puis, peu à peu, ils agrandissent ce quartier autour de la rue de la Força. Visitez ce quartier à pied. Il y a eu, sans doute, trois synagogues successives à Gérone. La première s’élevait près de la cathédrale, disparue en 1312, à l’occasion de travaux. La deuxième était dans la rue de la Força, probablement aux numéros 21-25, mais elle fut fermée en 1415 après la publication de la bulle de Benoît XII. La troisième synagogue, en activité au moment de l’expulsion, se trouvait au numéro 10 de la rue de la Força, où la municipalité a installé le Centre Bonastruc da Porta (centre d’études juives) et un musée juif . Il est très probable que dans cet édifice se trouvait aussi la boucherie casher. Pour le moment, une première tranche de travaux a été réalisée, qui a mis en valeur l’architecture de brique. Un peu plus loin, vous pouvez voir, au coin de la rue Cundaro, la maison qui fut habitée par Nahmanide.

Le cimetière se trouvait sur une hauteur encore dénommée aujourd’hui Montjuic. En 1492, les juifs en firent don au chevalier Joan de Sarriera qui avait aidé la communauté au cours d’une émeute antijuive. Les propriétaires successifs utilisèrent les pierres tombales comme éléments de construction. Une grande partie a été retrouvée, étudiée et superbement exposée dans le Musée archéologique , lui-même installée dans le cloître de l’église San Pere de Galligants. Il y en a aussi au Musée historique de la Ville . Ces souvenirs sont émouvants par la qualité de la sculpture et des textes.

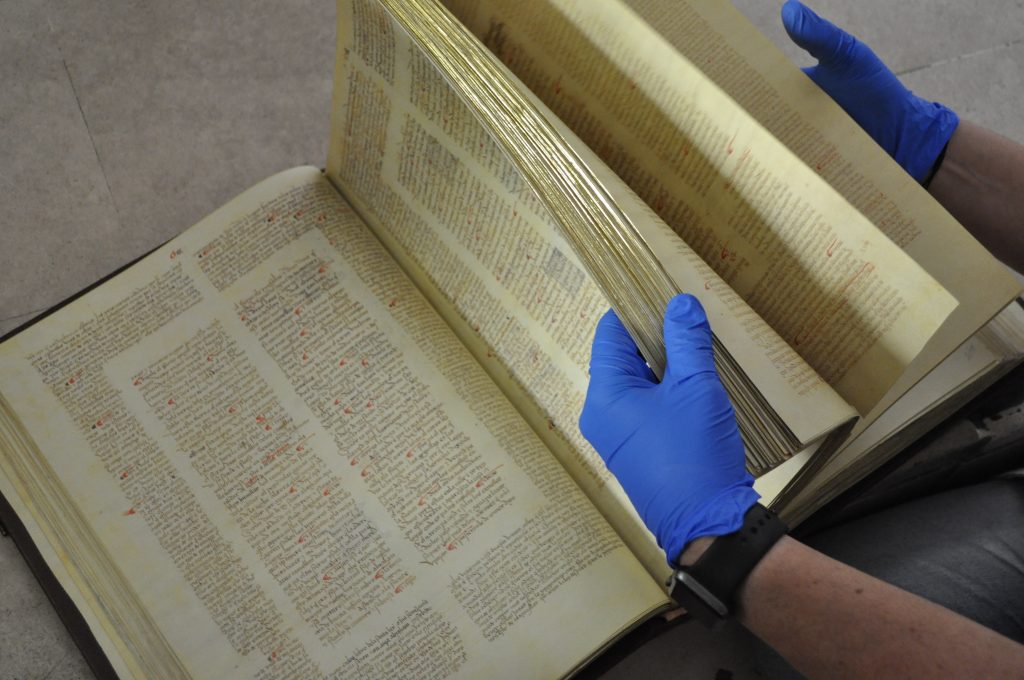

Vous remarquerez également les jambages des entrées des anciennes maisons juives : au numéro 5 de la carrer de la Força, par exemple, elles portent encore la cavité réservée à une mezouzah. Le musée biblique du Séminaire en conserve une du XVe siècle, retrouvée au numéro 15 de la carrer de la Força en 1886. Aux archives de la ville , vous aurez l’occasion d’admirer de nombreux documents et contrats rédigés en hébreu ou en judéo-catalan, ainsi que des reliures anciennes d’ouvrages faites à partir de parchemins hébreux.

Au XIVe siècle, une communauté importante, de 300 membres, a vécu le long de la place de la Llana, dans les rues des juifs, de San Pere et de Preixetiries Velles, jusqu’en 1492.

On connaît l’existence et la localisation de deux cimetières dans lesquels on a retrouvé huit pierres tombales. La plupart ont été réemployées dans diverses constructions. L’une d’entre elles se trouve aujourd’hui au musée paroissial .

Au XVe siècle, cette ville était peuplée à 15 % de juifs (entre 2 000 et 2 500 personnes), répartis entre deux quartiers, l’un autour de la porte de Saragosse, l’autre à l’intérieur du château, aujourd’hui disparu. De cette importante population, il ne reste malheureusement rien aujourd’hui.

Rendez-vous cependant sur l’embarcadère Ribotas , à l’embouchure de la rivière Merchando et de l’Èbre, d’où Benjamin de Tudela est parti pour son long voyage et ses récits qui permirent d’en savoir tant sur le judaïsme européen de cette époque. Une rue a été nommée en son honneur.

Benjamin de Tudela

Cet infatigable voyageur du XIIe siècle (il courut le monde une dizaine d’années !) remplit des carnets de notes et d’impressions de voyages. Il visite Saragosse, Tortosa, Tarragone, Barcelone et Gérone. Après avoir traversé le Roussillon et la Provence, il s’embraque à Marseille pour l’Italie (Gênes, Pise, Lucques, Rome et Salerne), puis pour les îles de la mer Égée, Corfou et Constantinople. Les portes de l’Asie Mineure s’ouvrent devant lui : il se précipite en terre sainte, alors sous la domination des croisés et se rend à Jérusalem et Naplouse, avant de gagner Damas et Alep. Par la vallée du Tigre, il atteint Bagdad. Il passe au Caire, fait un détour par le Sinaï et rejoint la Sicile puis Rome… À peine arrivé en Europe, il ne peut s’empêcher de faire un dernier détour par Verdun et Paris, où il achève son voyage. En plus de ses propres observations, Benjamin de Tudela a inclus dans son récit le compte rendu de conversations avec d’autres voyageurs, sur d’autres pays, plus lointains encore, comme la Russie, la Bohême ou la Chine.

La ville comptait 300 juifs en 1290 et 900 à la veille de l’expulsion, soit 6 à 7 % de la population totale. Ils exerçaient essentiellement la collecte des impôts et la médecine. En 1492, ils se réfugièrent en France, à Bayonne -où les juifs se considèrent, aujourd’hui encore, comme les descendants de ceux de Vitoria.

Le souvenir le plus étonnant de la présence juive et l’ancien cimetière, appelé le Judizmendi (« montagne des juifs »). Le 27 juin 1492, par un accord signé entre la mairie et les représentants de la communauté, la ville de Vitoria s’est engagée à respecter ce cimetière et à le conserver en l’état.

L’accord a été respecté jusqu’en 1952, date à laquelle la mairie de Vitoria a obtenu de la communauté juive de Bayonne le droit de le transformer en un jardin public. Un monolithe rappelle cette aventure peu banale.

C’est probablement la plus intéressante des juderías de Galice. Ribadavia conserve en effet son quartier juif, malgré les aménagements urbains postérieurs.

Cependant, bien que la présence des juifs soit attestée dès le XIe siècle, on dispose d’assez peu de documents sur la vie communautaire. La synagogue s’élevait dans la rue Merelles , qui relie la plaza Mayor à celle de la Madalena.

C’est la maison présentant des écussons sur la façade. Au mois de septembre, la population continue d’organiser une « fête des juifs », un défilé costumé.

Dès 1188, nous trouvons mention de la présence de commerçants juifs dans cette ville située sur une route commerciale qui allait vers les ports de la mer Cantabrique.

Sur la vieille porte de la Reinosa , une inscription hébraïque subsiste sous le blason de la ville. Elle nous apprend que, le 1e juin 1380, les travaux de construction de cette porte commencèrent à charge de Don Caq (Isaac) ben Malak et de sa femme Bellida.

Il s’agit à la fois d’un texte en hébreu et en castillan, avec des caractères hébraïques (alja-miado).

Une petite communauté juive a subsisté jusqu’au XIIe siècle, avant de disparaître dans les guerres opposant la Castille et le León. Son cimetière, très riche, a permis de découvrir plus d’une douzaine de magnifiques pierres tombales. Trois d’entre elles sont en dépôt, depuis 1969, au musée Sefardí de Tolède, une quatrième est visible au musée du diocèse de León et une cinquième au musée archéologique de León . Cette dernière, en fragment, fut découverte en 1983 ; elle date probablement de 1100 et se réfère à un personnage : « … cientos le Saint béni soit-Il l’absolve, le prenne en Sa miséricorde et le ressuscite à la vie du monde futur, amen. » Sa graphie est très élégante.

Nous savons qu’au XVe siècle, cette localité comptait une communauté d’environ 300 juifs. Elle conserve d’ailleurs de façon assez étonnante l’ancienne synagogue : sur la place du village, à côté de l’église et de la mairie.

Il s’agit d’un édifice aujourd’hui transformé en Café de la Sinagoga . La synagogue médiévale était au sous-sol, avec des voûtes puissantes, soutenues par six arcs.

Cela n’a rien d’étonnant, car les usages de l’époque interdisaient pour les synagogues la construction d’édifices trop hauts ou trop luxueux. C’est de nos jours une salle de banquets.

La ville a abrité l’une des plus importantes communautés du royaume de Castille. Elle a vu naître des personnages importants comme Abraham Senior et son gendre Meyer Melamed, qui serviront les Rois catholiques jusqu’en 1492, en qualité de trésoriers royaux. C’est aussi la ville où s’est développé un antijudaïsme violent, en particulier sous l’influence du couvent de Santa Cruz, puis à la suite de l’affaire de l’enfant de La Guardia.

Il est aisé de retrouver l’ancien quartier juif, même si les édifices ne sont pas toujours d’époque. Promenez-vous en particulier dans les rues de la judería vieja y nueva. La synagogue a été transformée en église du couvent du Corpus Cristi. Elle fut construite très certainement en 1410. Au XIXe siècle, un incendie et une restauration peu attentive ont pratiquement anéanti ce qui était proprement juif, hormis le plan d’origine et quelques stucs exposés au Musée provincial . Dans la rue de la Vieja Judería, le couvent des Franciscains est construit sur un ensemble de maisons juives des XVIe et XVIIe siècles, parmi lesquelles se trouvait celle d’Abraham Senior.

La « Jérusalem » des juifs séfarades est connue dans le monde entier pour la beauté de ses synagogues et de son quartier juif. Par ailleurs, le souvenir de cette communauté est toujours resté présent dans la ville, ce qui a permis aux historiens , depuis les XIIIe et XIVe siècles, de nous donner des informations assez précises sur la localisation et l’histoire des juifs dans cette ville-musée, aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’humanité.

Au moment de sa plus grande splendeur, à la veille de 1391, Tolède possédait dix synagogues et cinq à sept yeshivot. En 1492, il existait cinq grandes synagogues. Deux subsistent : la synagogue du Tránsito, aujourd’hui musée Sefardí, et celle de Santa María la Blanca.

Des archéologues ont retrouvé un bougeoir décoré d’une menorah datant du IVe siècle, attestant ainsi la présence des juifs dans la ville depuis cette période au moins.

À la conquête de la ville par les musulmans, les juifs de Tolède occupent un quartier au sud-est de la ville, appelé madinat al-Yahud, la ville des Juifs. Un chroniqueur arabe rapporte que ce quartier était cerné d’un mur en 820. Ce quartier se divisait en deux partie, le centre-ville, et une section résidentielle, nommée Alacava.

Le quartier juif

L’architecture de cette partie de la ville ne diffère en rien du reste de Tolède. Le quartier orbite entre les deux anciennes synagogue : Santa María la Blanca et Tránsito. Il est difficile de retrouver avec certitude la topographie de l’ancien quartier juif. Tout d’abord, seuls de très rares écrits ou témoignages ont été retrouvés à ce jour. De plus, la communauté juive quitta la ville après le violent pogrom de 1391, et encore en 1492. Le quartier juif tomba totalement en ruines jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle, où d’important travaux de reconstruction eurent lieu. La redécouverte et la réhabilitation de ce quartier date du XXe siècle. Les chercheurs ont cependant retracé avec certitude l’existence de plusieurs sous-quartiers : Arriasa, Sofer, Hamanzeit, Mármol (le marbre), et Degolladero (l’abattoir).

La synagogue du Tránsito

La synagogue du Tránsito a été construite en 1357 sur ordre du trésorier du roi Pierre Ier, Samuel Levi. Des fouilles archéologiques laissent penser que cette construction imposante est probablement sise sur le terrain d’une synagogue plus ancienne. En 1492, les Rois catholiques en font don à l’ordre militaire de Calatrava qui la transforme en prieuré. Pendant les guerres napoléoniennes, elle fait office de caserne mais, dès 1877, elle est déclarée monument national.

Avec le renouveau de la communauté juive en Espagne, elle s’est vue adjoindre le musée Sefardí, dans les dépendances voisine. Comme bien souvent, la façade de brique est austère et sans décoration, mais l’intérieur est d’une grande beauté. C’est probablement l’un des meilleurs exemples du style mudéjar en Espagne. De dimensions harmonieuses (23 m sur 9,50 et 17 m de haut), elle possède un plafond à caisson en mélèze, richement orné. Dotée d’une entrée particulière, la garderie des dames est bien éclairée par cinq grande fenêtres. C’est la décoration intérieure qui a rendu célèbre cet édifice : le mur qui accueille la niche réservée aux sifrei torah, est recouvert de panneaux et d’une frise de plâtre sculptée dans la tradition orientale.

De nombreuses inscriptions courent le long des murs : elles commémorent le nom de Samuel Levi et de Pierre Ier. Des extraits des psaumes complètent le décor éclairé par des fenêtres finement décorées de petites colonnes et de moucharabiehs de dentelle de pierre. Dans les dépendances, le musée expose des dons et des pièces recueillies dans toute l’Espagne, ce qui vous permettra de parcourir toute l’histoire du judaïsme espagnol. Vous admirerez, en particulier, des pierres tombales du León ; la plus vieille, trouvée à Tarragone, est un sarcophage d’enfant qui porte une inscription trilingue, en hébreu, grec et latin ; elle est, en outre, ornée de paons royaux, d’un arbre de vie, d’un chofar et d’une menorah. De séminaires, des cours et des conférences, sont organisés pendant l’année, sur des thèmes touchant au judaïsme espagnol. La synagogue n’est pas utilisée pour le culte.

Santa María la Blanca

La seconde synagogue porte actuellement le nom de Santa María la Blanca . Bâtie à l’aube du XIIIe siècle, elle est consacrée au christianisme en 1411, par le prédicateur San Vicente Ferrer, déjà responsable de la vague de conversions de 1391.

De 1600 à 1791, elle devient un simple oratoire, puis sert de caserne. Elle est restaurée en 1851 et déclarée monument national. Elle appartient à une institution religieuse, et n’est plus ouverte au culte, ni juif ni catholique. De style mudéjar, elles est moins riche que la synagogue du Tránsito. Ses vingt-cinq arcs en fer à cheval et ses trente-deux colonnes donnent l’impression d’un espace imposant.

Vous noterez la variété et la qualité des chapiteaux et la ressemblance de l’édifice avec les mosquées andalouses. N’oubliez pas, en outre, de vous promener dans le lacis des rues de l’ancienne judería, autour de la rue Santo Tome qui, malgré de nombreux remaniements, a néanmoins conservé un cachet certain.

Le « Saint Enfant Innocent »

Les juifs de deux petits villages, Tembleque et La Guardia, près de Tolède, sont accusés du meurtre rituel d’un enfant qui devient immédiatement une figure de légende populaire, sous le nom de « Saint Enfant Innocent ». Les accusés ont traînés devant l’Inquisition, à Avila, en 1490 et 1491. Ils sont condamnés. Cette histoire a un tel retentissement que Lope de Vega, le grand dramaturge espagnol du siècle d’or, en fait une tragédie, L’enfant Innocent, et Bayeu, le beau-père de Goya, peint un tableau sur ce thème, toujours exposé dans la cathédrale de Tolède. La ferveur populaire édifie une chapelle, sur la route de Madrid, qui existe toujours. Bien entendu, les historiens ont démontré depuis qu’il s’agissait d’une accusation dans fondement, quoique souvent reprise.

Itinéraires conseillé dans le quartier juif médiéval

Dans son ouvrage Le quartier juif médiéval de Tolède, dont nous recommandons vivement la lecture à quiconque s’intéresse au patrimoine juif de la ville, Jean Passini propose trois itinéraires de visites de la ville. Chacun d’entre eux vous prendra environ une heure. Si la majorité des bâtiments sont détruits, vous y retrouverez cependant certains vestiges, et prendrez compte de l’atmosphère ce qui qui fut autrefois l’un des quartiers juifs les plus florissants d’Europe du sud.

Itinéraire I : Les frontières du quartier juif médiéval

La visite commence Plaza del Salvador, où se situait le « magasin et cave à vin du Juif Fernando Garbal » en 1491. Le bâtiment se trouve au pied de l’Église San Salvador. Marchez ensuite vers la Plaza de Marrón, où siégeait la synagogue Caleros au XVe siècle. Prenez ensuite les rues Alfonse XII, San Pedro Mártir, Traversia de San Clemente. Vous arriverez ainsi Plaza de la Cruz, où se trouvait la porte nord du quartier juif. La maison au numéro 1 de la place appartenait Maître Alfonso, pharmacien. En dépassant la rue Doncellas, on trouve une cave avec une coupole octogonale, typique des bâtisses juives médiévales. On peut la visiter sur rendez-vous. Au numéro 11 de la rue Doncellas se trouvait un four de cuisson. Empruntez les rues Cuesta de Santa Leocadia, et Calle de San Martin pour arriver Callejón (place) San Martin. Sur votre gauche, vous verrez des maisons bâties contre ce qui était la muraille du quartier juif en 1637. Au numéro 11 de la Calle Alamillos de San Martin, vous trouverez l’unique mur rescapé de ce qui fut une taverne médiévale. À la fin de la rue Molino del Degolladero, vous trouverez également des restes de la muraille. Sur votre droite, prenez Bajada de Santa Anna où se trouvait un château médiéval juif. Vous passez ensuite devant la vieille synagogue avant de vous retrouver à votre point de départ, Plaza del Salvador.

Itinéraire II : le quartier juif principal

De la Plaza del Salvador, dirigez-vous vers Calle Taler del Moro, pour atteindre Paseo de San Cristóbal. Revenez sur vos pas vers Plaza del Conde, puis vers le Musée grec. Ce musée est abrité dans ce qui fut la maison de Samuel Levi. Deux caves sont conservées en sous-sol. On y a également retrouvé une cour et deux salles. Vous arriverez ensuite à la synagogue du Tránsito, puis à l’ancienne boucherie rituelle. Empruntez ensuite Bajada de Santa Anna, Bajada de San Juan de los Reyes, Calle de los Reyes Católicos où se trouvait la synagogue Sofer du XIIe au XIVe siècle. En tournant à gauche Calle del Ángel, vous passerez sous de petites arches qui marquaient l’entrée de l’Alacava. En descendant les escaliers de Calle de Santa Maria la Blanca, vous passerez devant la synagogue du même nom. Continuez jusqu’à Traversía de la Judería. Au numéro 4, vous trouverez la Casa del Judío, la maison du Juif, dont vous pouvez visiter la cour. Prenez la Calle de San Juan de Dios, originellement la rue principale du quartier juif. Vous arriverez Calle, puis Plaza de Santo Tomé, où se trouvaient le marché, des magasins et des échoppes.

Itinéraire III : El Alacava

Commencez Plaza del Salvador, puis Calle Alfonso XII, plaza de Valdecaleros, Calle de las Bulas, Callejón de los Golondrinos. Aux numéros 29, 31 et 33 de cette rue, se trouvaient une synagogue et les bâtiments communautaires attenants. De laPlaza Virgen de Gracia, puis Calle del Ángel, rendez-vous Arquillo de la Judería, puis Callejón de los Jacintos, Calle Reyes Católicos, Plaza de Barrio Nuevo, Calle de Samuel Levi, Calle de San Juan de Dios, Plaza, puis Calle de Santo Tomé.

Source (itinéraires) : Jean Passini, The Medieval Jewish Quarter of Toledo, Editions of Sofer.

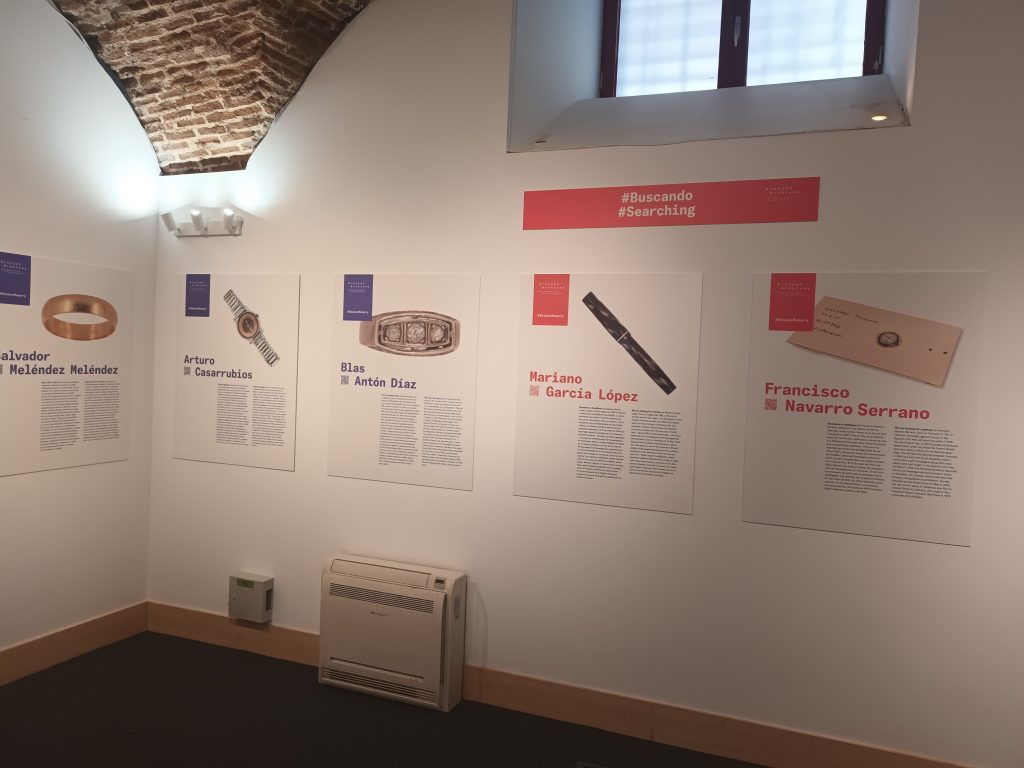

Rencontre avec Carmen Alvarez, Directrice du Museo Sefardi

Jguideeurope : Pouvez-vous nous présenter quelques-uns des objets exposés au musée ?

Carmen Alvarez : Le chef-d’œuvre principal de notre collection est la synagogue Samuel Levi : son programme artistique, qui est composé d’un ensemble très riche d’œuvres en plâtre et de plafond en bois de style mauresque andalou, est unique par son style, tant en Europe que dans la région méditerranéenne. C’était l’une des synagogues du quartier juif de Tolède et l’un des bâtiments les plus fiers de la communauté juive de la Castille médiévale.

La synagogue a été construite dans un style mudéjar, qui mêle décoration chrétienne et arabe dans cet espace juif. En ce sens, les travaux de plâtre et les inscriptions hébraïques et arabes du bâtiment, ainsi que l’influence andalouse, sont devenus l’un des meilleurs exemples matériels de la coexistence entre les religions juive, chrétienne et musulmane à Tolède à l’époque médiévale.

Ce message épigraphique, diffusé le long du bâtiment, est non seulement utile pour récupérer le contexte culturel d’origine mais aussi extrêmement symbolique à la fois. De plus, cela nous donne un message important de l’histoire juive en Espagne. Le fondateur, Samuel Levi Abulafia, était le principal trésorier du roi Pedro I de Castille, ainsi que l’ambassadeur de la Cour. Mais sa vie a tragiquement évolué, comme elle s’est produite avec l’ensemble de la communauté juive pendant le Royaume de la période catholique jusqu’à l’expulsion officielle en 1492 et le processus inquisitorial qui en a résulté, donnant lieu au phénomène complexe de la pureté du sang. Tolède a été l’un des exemples les plus visibles en termes de groupes de convertis et de leur évolution culturelle: dans les archives tolédanes, l’histoire de nombreuses familles juives qui ont subi cette conséquence est préservée.

La synagogue Samuel Levi a été construite entre 1350 et 1360 comme nous pouvons l’apprécier dans les inscriptions fondamentales. La synagogue et le complexe midrash ont été activement utilisés non seulement par la famille mais aussi comme espace communautaire à Tolède au 14ème siècle. Pour toutes ces raisons, le bâtiment est principalement considéré comme notre chef-d’œuvre principal donnant naissance au musée séfarade de Tolède.

Le Musée national séfarade de Tolède a été créé en conséquence à l’intérieur de l’ancienne synagogue et il est considéré comme l’une des parties les plus importantes de l’héritage juif en Espagne. L’évolution historique de la synagogue est la principale raison de sa préservation. La Grande Salle de Prière et l’ancienne Galerie des Femmes sont à elles seules des trésors architecturaux dont la protection doit être garantie.

Attachés à ces espaces, nous exposons la majeure partie de notre collection, basée sur plus de 2 400 pièces. L’exposition principale est située autour du bâtiment historique et dans les anciennes salles d’archives du XVIe siècle.

La collection permanente du Musée séfarade est principalement composée de pièces archéologiques et ethnographiques. D’une part, nous avons des antiquités qui illustrent l’histoire de la communauté juive en Espagne, comme l’exceptionnel bassin trilingue de Tarragone du Ve siècle qui est d’ailleurs l’inspiration de notre identité d’entreprise. D’autre part, nous montrons un groupe d’objets liés à la religion, aux traditions, au cycle de vie et aux festivals, par exemple des pièces de robes judaica ou berberisca (magnifique robe utilisée par les mariées séfarades du nord du Maroc), qui visent à montrer toute la richesse de la culture séfarade.

De plus, il est très remarquable pour nous notre ancienne collection bibliographique, qui comprend des livres, des manuscrits et des documents en hébreu, espagnol et séfarade, chronologiquement du XIVe siècle à 1950. Vous trouverez des photos et des informations supplémentaires sur ce lien.

Comment percevez-vous l’évolution de l’intérêt pour le patrimoine séfarade en Espagne ?

Il est généralement connu que l’héritage séfarade en Espagne tente de redéfinir sa visibilité à travers les institutions et les publics. Il s’agit de son réseau officiel: il s’agit de la communauté juive espagnole, de l’université, de la CSIC (institution scientifique en partie dédiée à l’étude de la culture juive et de la présence historique) et aussi des institutions culturelles et touristiques. Si nous parvenons tous à nous coordonner et à coopérer ensemble, le principal objectif sera atteint. Les programmes scientifiques, de communication et culturels pourraient alors être mieux associés.

De nos jours, nous pouvons également trouver quelques initiatives importantes en Espagne et en Europe qui contribuent beaucoup à cette tâche. Et je ne veux pas dire que les efforts de l’ancienne institution étaient inutiles, simplement que ces bases importantes s’améliorent. De mon point de vue, nous devons travailler plus régulièrement ensemble. Par conséquent, nous établirons et planifierons plus d’expositions et de programmes culturels qui pourraient améliorer beaucoup plus en termes de visibilité de la culture juive en Espagne. Depuis 1964, le Musée séfarade de Tolède a pour objectif de coopérer autant que possible, et nous travaillons également sur cet objectif de nos jours.

Pouvez-vous nous parler d’une rencontre émouvante au musée avec des visiteurs ou des participants à l’exposition ?

Il y a beaucoup de bonnes histoires et d’anecdotes amusantes au Musée séfarade, et beaucoup d’entre elles sont contenues dans le livre du visiteur du Musée.

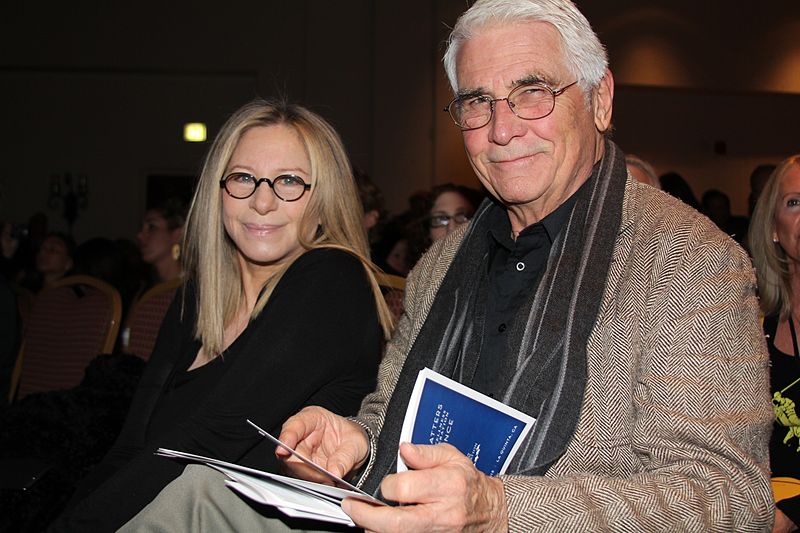

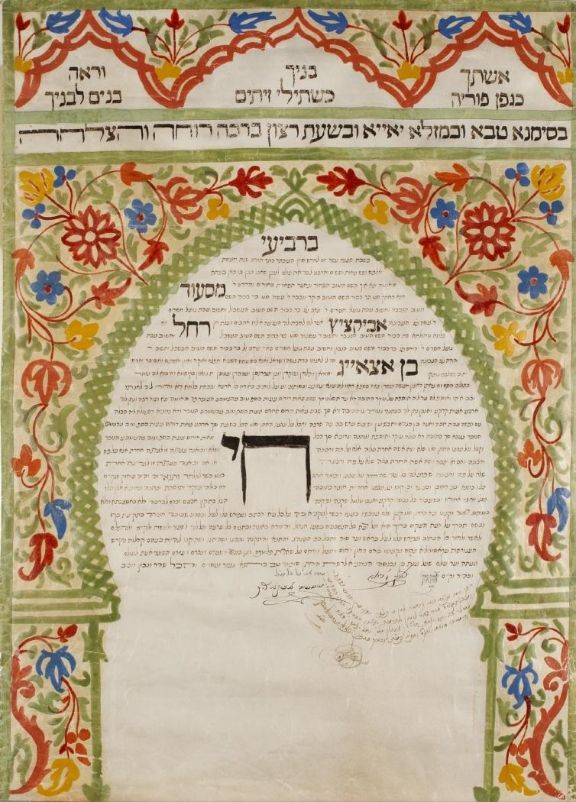

L’une d’elles est la visite de Barbra Streisand, au début de ma carrière ici. J’ai de bons souvenirs de cette journée et j’ai été agréablement surpris qu’un artiste de renommée internationale soit une personne proche et ait montré un intérêt pour notre collection. Elle m’a dit que les pièces de la collection permanente sont liées à sa propre vie. Par exemple, elle a dit que l’une des ketubah de l’exposition était similaire à celle de sa ketubah avec James Brolin.

De l’autre, je me souviens encore de la visite du président israélien, Ruben Rivlin, au musée. Il était excité quand il a signé sur le livre d’or parce que sa signature était à côté de la signature Yitzhak Rabin. En disant cela, je tiens à souligner que les émotions puissantes étaient ressenties par toutes sortes de personnes ici dans ce musée. C’est le sens du musée séfarade.

Mais certainement, je veux vous raconter une anecdote magique liée à l’ancien directeur du musée, Santiago Palomero. Il y a plusieurs années, Palomero a trouvé un signe spécial dans le livre d’or. C’était une esquisse de Corto Maltés, l’un des personnages non-conformistes et aventuriers les plus célèbres du monde de la bande dessinée par Hugo Pratt.

Palomero se souvint qu’un homme mystérieux et privé avait visité le musée il y a quelques jours et il ressemblait à Hugo Pratt. Aujourd’hui, nous considérons cette esquisse comme une pièce artistique de la collection.

Cet exemple montre bien que la culture juive est toujours vivante au Musée séfarade.

Dans le film Un Singe en hiver, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo débattent pour savoir si le Prado est un musée entouré d’un jardin ou un jardin sur lequel est posé un musée. Ce qui est sûr c’est que le lieu et la ville qui l’accueille inspire Belmondo tout le long du film. Et inspire des générations de conquérants, artistes et auteurs depuis des millénaires, comme en atteste la grande richesse culturelle et architecturale de la capitale espagnole. Madrid vous enivrera de tout ce qu’elle possède et présente entre la Palais Royal et le Prado et bien autour et au-delà.

Nous savons que, dès le Xe siècle, une petite communauté juive existe à Madrid sous la domination musulmane. Après la reconquête, elle devient assez importante, et, après les pogroms de 1391, dont elle a beaucoup souffert, elle se reconstitue lentement.

On sait, en particulier, que les médecins comme rabbi Jacob sont protégés par le roi, qui leur accorde le droit de résider en dehors du quartier juif afin de mieux soigner les malades.

En 1492, les juifs de Madrid partent pour Fès (Maroc) et Tlemcen (Algérie). Les six médecins juifs de la ville suivent leurs coreligionnaires, laissant la ville sans assistance médicale, mais ils reprennent leur poste en 1493, après s’être convertis au christianisme.

Grâce aux recherches menées par les historiens madrilènes, il est possible de localiser assez précisément les deux quartiers juifs de la ville, dont il reste malheureusement peu de traces.

Ils se situaient autour de la place d’Isabelle (rues de l’Indépendance et de Vergara), et au pied de la cathédrale de la Almudena, près de l’ancien alcazar, dans la cuesta de La Vega.

Les juifs ne reviennent à Madrid qu’autour des années 1850, de façon épisodique et sans organisation fixe. Il s’agit de commerçants et de banquiers qui participent notamment à la création des chemins de fer. La famille la plus connue est celle des Bauer, qui furent les représentants de la banque Rothschild.

Ne disposant pas de cimetière particulier, ils élèvent, dans les premières années du siècle, un panthéon au sein du cimetière anglais . C’est un monument inspiré de l’Égypte antique qui abrite les restes de Gustave Bauer (1867-1916), de Manolin Bauer (1898-1906) et Ida Luisa Bauer (1906-1908). On y trouve aussi une trentaine de tombes juives, qui rappellent l’existence de cette petite communauté au XXe siècle et l’origine de ses membres.

Pendant la IIe République espagnole, une communauté de quelques milliers d’âmes se reconstitue, mais elle disparaît pendant la guerre civile. En 1964, commence la construction de la synagogue de la rue Balmes , qui abrite aussi le centre communautaire.

Elle est inaugurée en 1968. La salle de prière est ornée de copies des inscriptions hébraïques de la synagogue du Tránsito de Tolède. La communauté possède un mikveh, une boucherie casher et un collège d’enseignement.

On n’oubliera pas non plus que Madrid est le siège de la revue Sefarad , éditée par le CSIC (Conseil supérieur d’investigation scientifique) qui publie depuis sa création, en 1941, l’essentiel de la recherche espagnole et internationale sur l’histoire du judaïsme séfarade.

En 2023, suite au pogrom qui s’est déroulé en Israël, les organisations de la communauté juive ont fait part de leurs inquiétudes face à la forte montée des actes antisémites aux autorités locales et nationales.

Ce petit port de la côte Adriatique, également dans les Pouilles, possédait quatre synagogues, dont trois transformées depuis en églises.

La Giudecca s’étendait depuis la cathédrale jusqu’au port et correspond aujourd’hui au quartier de San Donato. Les noms des rues évoquent encore son passé : Via Sinagoga, Via della Giudecca, Vico La Giudea, Via Mosè da Trani and Largo Scolanova.

À la fin du Moyen Âge, la ville de Trani accueillait une communauté juive importante. Celle-ci atteint son apogée au XIIIe siècle. La Giudecca de Trani était de taille compacte, d’architecture diverse et largement ouverte à la ville alentour, ce qui indique une forme spécifique de coexistence.

Au moment de sa plus grande expansion physique, on trouve à Trani une yeshiva, dirigée par le rabbin Isaiah de Trani, qui attire les étudiants et les érudits juifs de tout le bassin méditerranéen. L’expansion de la Giudecca au XIIIe siècle est le résultat d’une combinaison de vigueur intellectuelle et de prospérité économique. Un autre élément s’ajoute à cette conjoncture : l’accueil et le soutien à la communauté juive de Frédéric II.

Des documents d’archive indiquent que les juifs du sud de l’Italie avaient des échanges fréquents avec ce gouverneur, profondément impliqué dans la vie quotidienne de ses sujets. Frédéric II donna aux juifs protection personnelle et commerciale in perpetuo, en l’échange d’une taxe annuelle.

Le rôle central de Trani dans l’activité mercantile est évoqué par Benjamin de Tudela qui passe par la ville vers 1166. Il écrit « Trani [se situe] sur la mer, [à un endroit] où tous les pèlerins se rassemblent en partance pour Jérusalem, parce que le port est commode d’accès. Une communauté d’environ 200 Israélites y vit. C’est une belle et grande ville. »

L’activité professionnelle des juifs de Trani était principalement dans les domaines du commerce lointain et de la teinture de textile, particulièrement la soie. Des archives mentionnent également la fabrication de savon.

Le XIIIe siècle est une époque de forte construction dans le quartier juif. Les deux plus grandes synagogues, Sant’Anna et la Scolanova, toujours visibles aujourd’hui, datent de cette période. La solidité, la taille imposante et la variété des matériaux de construction trouvés dans la Giudecca prouvent l’existence d’une communauté prospère, jouissant de larges revenus, d’un accès au pouvoir et ayant visiblement une vision optimiste du futur.

Les grands palais qui accueillent le visiteur à l’entrée de la Giudecca étaient la propriété des grandes familles de la ville, celles dont l’activité économique battait la mesure de la vie quotidienne du quartier. Les façades de bâtiments impressionnants, comme le Palazzo Lopez, donne à voir un travail de la pierre de style bugnato, comme aux palazzi de Florence et de Venise. Il n’est pas commun de trouver de si grands palais au coeur d’un quartier juif italien. Généralement, les maisons juives dans les villes italiennes étaient petites de taille, et agrégées les unes aux autres. Cependant, on ne trouve dans la Giudecca de Trani que deux ou trois palaces de ce type, indiquant que le nombre de familles riches était faible. Dans le reste du quartier, le contraste entre les grandes maisons, les bâtisses modestes alignées suggère une société qui accueillait diverses strates sociales et économiques. Un troisième type de maison était collé à la synagogue et était celle du rabbin.

Au centre, le quartier est construit autour d’un complexe de bâtiments religieux et communautaires. Les deux plus grandes synagogues ont été construites l’une à côté de l’autre au XIIIe siècle. La synagogue Sant’Anna est notable parce qu’elle a été conçue comme une synagogue, ce n’est pas un espace domestique converti. Elle a été construite dans l’intention d’accueillir toute la communauté. La structure a été convertie en église à la fin du XIVe siècle, puis abandonnée. Le bâtiment en ruines a été récemment rénové et transformé en musée. L’intérieur de la synagogue est inspiré des églises byzantines, avec un couloir central presque carré, fermé par quatre immenses arches supportant un dôme. Quand bien même ce dôme laisse à penser que l’espace est de grande taille, à l’extérieur, le bâtiment n’est pas plus imposant que ses voisins. Cet effet était intentionnel : il ne fallait pas que le lieu de culte juif soit plus élevé que les édifices chrétiens. Une niche dans le mur ouest abritait la Tevah. Aujourd’hui, la porte principale est dans le mur est, là où devrait se placer l’Aron HaKodesh. Une autre particularité de cette synagogue est l’espace en sous-sol. Encore deux étages souterrains abritaient des salles. Celles-ci accueillaient peut-être un mikveh ou une salle pour préparer les défunts à l’enterrement.

Dans les années 1930, on a trouvé une plaque de marbre dans le mur sud, probablement apposée à la construction de la synagogue :

L’année 5007 après la création

Ce sanctuaire fut bâti par un minyan

D’amis, avec un dôme splendide et une fenêtre

Ouverte sur le ciel, et de nouvelles portes, des pavés à l’étage et des bancs

Pour asseoir les maîtres de la prière, afin que leur piété soit vue par celui qui demeure aux cieux.

La grande synagogue permet de comprendre l’opinion que se faisaient les juifs de Trani d’eux-mêmes. L’adoption d’une architecture de style byzantin prouve qu’ils se considéraient comme une communauté cosmopolite, ayant des liens forts avec les communautés juives plus à l’est. La facilité avec laquelle une église byzantine est traduite en idiome juif dépeint une communauté à l’aise dans sa diversité, et ouverte aux influences non-juives dans l’art de la construction. Sur un plan plus général, cela démontre également à quel point les membranes culturelles et esthétiques qui séparaient les communautés étaient poreuses dans cette partir de la Méditerranée à la fin du Moyen Âge.

En 2009, le Musée du Diocèse de Trani a ouvert une aile consacrée au judaïsme dans l’Église Santa Anna. Une collection d’objets de culte datant des XIII, XIVe et XVe siècle et ayant appartenu au diocèse constitue la majeure partie de l’exposition. Vous trouverez également des pierres tombales, des fragments de bible, une mezuzah et des documents qui retracent la vie des juifs de cette région.

La Scolanova, deuxième synagogue de la Giudecca, est un bâtiment simple, dépouillé, et dont les épais murs de pierre sont percés par de petites fenêtres. on y accède par une porte du côté sud, placée en haut de grands escaliers. À l’intérieur, la synagogue a la forme d’une longue nef, avec une niche dans le mur est où sont contenus les rouleaux de Torah. Un étage indique une probable galerie des femmes. Cette forme de synagogue se trouve à cette époque en Espagne musulmane et dans le nord de l’Italie. Sa taille plus modeste indique qu’elle ne visait pas à accueillir la communauté entière. La synagogue a été rendue à la communauté en 2005, devenant ainsi la plus vieille synagogue en activité d’Europe.

La maison adjacente est également digne d’intérêt. Les plans montrent une division en unités qui auraient pu accueillir des activités reliées à la synagogue, comme la cuisson des matzot, des salles d’étude ou des lieux de réunion. Il est même possible que le rabbin ou mécène de la synagogue y ait vécu avant la construction du lieu de culte.

Une petite synagogue, découverte dans un bloc d’habitations près de là, représente un troisième type d’édifice religieux. C’est un espace domestique converti en lieu de culte. La congrégation qui s’y réunissait était peu nombreuse. Des sources évoquent des juifs tedeschi (allemands) à Trani à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, arrivant de Venise. Ils suivaient un rituel différent des juifs locaux, et avaient donc de bonnes raisons de se retrouver dans un lieu de prière alternatif. Cette petite synagogue est différente des autres, mais est reliée à ses voisines par la piazza ouverte.

Le fait que la Giudecca ne soit pas fermée par des murs est important. Les juifs et les chrétiens vivaient côte à côte, et les échanges étaient constants dans les magasins, les rues et le port. Ainsi, des rues de la Giudecca se mêlent naturellement au reste du tissu urbain. Les chrétiens venaient dans le quartier juif pour des services uniquement disponibles dans celui-ci. La mémoire de ces activités est conservée dans la toponymie des rues : la Via Cambio, une petite rue donnant sur le port, était le centre névralgique des banques juives.

Le XVe siècle fut une période dynamique sur le plan intellectuel avec l’arrivée de nombreux immigrants juifs d’Espagne, de France, d’Allemagne et d’autres régions du sud de l’Italie. Parmi les nouveaux arrivants à Trani, l’érudit et traducteur Tanhum Ben Moshe de Beaucaire en Provence. Il meurt à Tani en 1450, sa tombe se trouve dans la cour de l’Église du Diocèse. On pense que Tanhum Ben Moshe a traduit Le Pronostic d’Hippocrate, complété en 1406. La présence à Trani d’une personnalité illustre comme celle-ci suggère qu’au XVe siècle la ville attirait des érudits exceptionnels. Encore au XVIe siècle, au moment du déclin supposé de la communauté, le célèbre intellectuel Rabbi Yitzhak Abarbanel visita Trani.

Trani connaît aujourd’hui un fort renouveau juif, phénomène quasi unique en Europe. De nombreux habitants de la ville, s’estimant d’ascendance juive ou marrane, se convertissent au judaïsme et la création de deux synagogues a été entreprise.

Le cimetière juif est situé en dehors des murs de la ville, à côté de l’Église San Francesco. Trani est également la ville natale de l’un des plus illustre Talmudiste, Isiah ben Mali, ou Isiah de Trani né en 1120.

Source: A Mediterranean Jewish Quarter and Its Architectural Legacy: The Giudecca of Trani, Italy (1000–1550); Mauro Bertagnin, Ilham Khuri-Makdisi, and Susan Gilson Miller.

C’est à San Nicandro qu’a eu lieu le seul épisode de conversion massive au judaïsme depuis la fin de l’Antiquité. Tous ont émigré en Israël, peu après 1948, et il ne reste rien sur place qui évoque cette incroyable histoire.

Les juifs arrivèrent à Ancône vers l’an 1000. Au XIVe siècle, la ville abritait une importante communauté juive dont l’activité s’organisait autour du port et du commerce avec l’Orient. En 1541, le pape Paul III encouragea l’installation des juifs expulsés de Naples et même, en 1547, de marranes venant du Portugal, leur promettant protection contre l’Inquisition.

Une centaine de familles de marranes profitèrent ainsi de l’autorisation. Néanmoins, la bulle de Paul IV, Cum Nimis Absurdum, de 1555 fut appliquée rigoureusement à Ancône. Les juifs furent enfermés dans un ghetto et leur activité limitée au commerce des vêtements de seconde main. Un légat fut envoyé à Ancône pour sévir contre les marranes. Certains réussirent à s’enfuir pour Pesaro ou Ferrare. Vingt-cinq furent brûlés entre avril et mai 1555. Cette tragédie eut un grand retentissement dans le monde juif.

À la demande de Dona Gracia Nassi, le grand sultan turc intervint à plusieurs reprises. Les juifs du Levant menacèrent de boycotter le port d’Ancône et de le transférer à Pesaro. Ce mouvement échoua pour toutes sortes de raisons, notamment la crainte de certaines autorités rabbiniques de susciter des réactions plus dures de la part du pape. Finalement, lorsque les papes expulsèrent les juifs de leurs états en 1569 puis en 1593, les juifs furent autorisés à demeurer à Ancône.

La communauté ne retrouva jamais sa prospérité, mais, de par ses relations avec l’ensemble du monde juif, elle continua d’attirer de nombreux rabbins et lettrés. Les troupes napoléoniennes abolirent le ghetto et les discriminations. A la chute de Napoléon en 1814, le ghetto fut rétabli lorsque la ville retourna aux états du Pape. Il fut ouvert en 1831, mais l’égalité totale des droits ne fut obtenue qu’en 1861.

L’artère principale du ghetto est la via Astagno. La synagogue de rite levantin fut construite sur l’initiative de Moïse Basola en 1549. Détruite au XIXe siècle, elle fut reconstruite en 1876. La grande salle de prière, encore en fonction, se trouve au premier étage. Juste en face de l’aron, de style baroque, orné de colonnes de marbre, se trouve la tévah qui provient de Pesaro. Au rez-de-chaussée ont été disposés les éléments intérieurs de la synagogue démolie en 1932.

L’histoire des juifs de Senigallia est semblable à celle des juifs d’Urbino ou de Pesaro. Au XVIIIe siècle, ils étaient 600 sur une population totale d’environ 5 500 habitants. Lorsque les troupes françaises se retirèrent, la populace mit à sac le ghetto, tuant treize juifs et contraignant les autres à fuir par la mer et à se réfugier provisoirement à Ancône. En 1801, le pape Pie VII les obligea à revenir à Senigallia et à reconstruire leur ghetto. En 1969, il ne restait qu’une trentaine de juifs à Senigallia.

La charmante synagogue , de rite italien, via Commercianti, n’est plus en fonction. Elle fut construite lors de la création du ghetto en 1634, remplaçant l’ancienne synagogue, qui se trouvait via Arsilli, à l’extérieur du périmètre assigné. La salle de prière se trouve au premier étage. Elle a gardé le mobilier refait après le saccage du ghetto, l’aron décoré de feuilles d’or devant lequel se trouve une petite tévah entourée d’une belle balustrade semi-circulaire. Les bancs sont encore en place ainsi que des affiches présentant des noms de membres de la communauté lorsqu’elle fonctionnait encore au début du siècle.

Les premières traces de la présence de juifs datent du XIVe siècle, lorsque Daniel de Viterbe reçut l’autorisation d’exercer le métier de banquier et de marchand. La communauté juive vécut paisible et prospère sous le régime particulièrement libéral du duc Frédéric de Montefeltre (1444-1482) qui s’intéressait à la culture juive et collectionnait les manuscrits hébreux. Cette situation changea radicalement lorsque le duché passa sous la coupe des Della Rovere en 1508 puis fut incorporé dans les États du Pape en 1631. Le ghetto fut instauré en 1570. Au XVIIIe siècle, la communauté s’était considérablement appauvrie.

L’arrivée des armées de Napoléon lui apporta la liberté, mais leur départ fut suivi en 1798 de manifestations antijuives. La discrimination ne disparut qu’en 1861 avec l’annexion au royaume d’Italie.

La synagogue se trouve dans l’ancien ghetto. Elle date de 1633-1634 et a été restaurée en 1848. Bel édifice rectangulaire, la salle de prière se trouve au premier étage. L’aron hakodesh et la tévah, bien conservés et décorés, se font face. Le mobilier, y compris le fauteuil du prophète Élie, est encore là ainsi que les livres de prières.

À la Galerie nationale des Marches se trouve le fameux tableau en six volets de La Légende de la profanation de l’hostie, peint en 1465-1469 par Paolo Uccello, dans lequel une femme chrétienne apporte en gage au prêteur juif une hostie que celui-ci jette dans le feu. Le sang de l’hostie qui s’écoule informe la population du sacrilège. La femme est condamnée à être pendue, mais pardonnée au moment de la pendaison. Quant au prêteur juif, il est brûlé avec toute sa famille.

Des documents témoignent de la présence juive à Pesaro dès 1214. L’expulsion des juifs des États du pape en 1569 amena de nombreuses familles juives à Pesaro, qui devint le centre juif le plus important du duché d’Urbino. Son annexion par le Pape changea toutefois radicalement la situation des juifs. Ils étaient 500 à devoir se regrouper à l’intérieur du ghetto trois ans plus tard, en 1634. Après le départ des troupes françaises, en 1797, le ghetto et ses deux synagogues furent saccagés. Pesaro occupe une place particulière dans l’histoire de l’imprimerie hébraïque. En 1507, Gershom Soncino ouvrit son imprimerie à Pesaro et travailla sans interruption jusqu’à 1520, imprimant, entre autres, une Bible complète, vingt traités du Talmud et le Arukh de Nathan ben Yehiel de Rome.

Seule demeure la synagogue séfarade qui date de la seconde partie du XVIe siècle. Elle est englobée dans un grand édifice qui donne dans la rue du Ghetto Grande, aujourd’hui rue Sarah Levi Nathan. Le bâtiment comprenait les écoles de la communauté séfarade, y compris sa yeshiva et son école de musique sacrée. On peut voir encore le mikveh, le four de cuisson des pains azymes et un puits. La salle de prière est entourée de hautes fenêtres qui la rendent très lumineuse. Des deux côtés de la tévah on peut voir deux peintures, l’une, à gauche, représentant le Temple de Jérusalem, l’autre, à droite, le campement des juifs au pied du mont Sinaï. La voûte a été restaurée. L’aron, en bois gravé et doré, a été transporté dans la synagogue de Livourne, la tévah dans celle d’Ancône et les grillages qui séparaient la galerie des femmes dans la synagogue de Talpiot à Jérusalem.

Gand est une ville connue comme Liège pour sa vie étudiante, mais aussi en tant que centre culturel important, pour son port et pour son ancienne activité textile.

La présence juive gantoise semble dater selon certaines sources du 8e siècle. Les juifs furent expulsés de la ville en 1125, mais furent autorisés à s’y établir à nouveau le siècle suivant. Pour dans ce tragique va-et-vient se voir à nouveau expulsés suite à la Peste noire et aux accusations mensongères qui l’accompagnèrent.

Leur retour timide débuta au 18e siècle. Ainsi, en 1756, on ne recense la présence que d’un juif gantois, exerçant le métier de bijoutier. La population juive augmenta lors de la gouvernance française à la fin de ce siècle. On y recensa 107 juifs gantois en 1817, la plupart étant originaires des Pays-Bas. Lesquels avaient une synagogue dans la ville, qui se trouvait toutefois sous la dépendance de la synagogue de Bruxelles. La Jodenstraatje, « ruelle des juifs » fut désignée à cette époque et la communauté obtint un emplacement pour un cimetière juif.

En 1875, on recensa 180 juifs gantois, puis, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la population juive gantoise était de 300 personnes, une augmentation due grâce à la venue d’étudiants juifs d’Europe de l’Est inscrits à l’Université de Gand, en particulier à Polytechnique.

Suite aux expulsions et déportations, il n’en resta plus que 150 à la fin de la guerre, en grande partie sauvés par la solidarité de leurs concitoyens non-juifs. Des étudiants israéliens s’intégreront à la vie gantoise dans les années d’après-guerre. Durant une vingtaine d’années, les fidèles se réunirent dans une synagogue remise à neuf. Néanmoins, en 1995, le bâtiment devint trop vétuste. Depuis, les juifs gantois se réunirent dans un local prêté par un centre protestant.

Le Monument Michael Lustig , du nom de l’ancien rabbin gantois, commémore les personnes assassinées pendant la Shoah. Une œuvre en forme de toupie sur laquelle sont gravés les noms des victimes.

En septembre 2025, le Philharmonique de Munich a été privé de festival en Belgique à cause de son chef d’orchestre israélien. Ce « boycott culturel » fut dénoncé par le gouvernement allemand. Le Festival des Flandres de Gand a prétendu ne pas pouvoir « apporter suffisamment de clarté » sur la position de Lahav Shani concernant le gouvernement israélien. En guise de solidarité face à cet acte odieux, le Premier ministre belge, Bart de Wever, est allé assister à un concert Philharmonique de Munich en Allemagne quelques jours plus tard.

Sources : Encyclopaedia Judaica, Consistoire, Politique et Religion : le Consistoire Central de Belgique au XIXe siècle

Dans le grand port de l’empire austro-hongrois, devenu italien après la Première Guerre mondiale, vécut une riche et influente communauté. Pendant le XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle, cette dernière a profondément marqué économiquement et culturellement l’histoire de la ville. Enfermés dans le ghetto dès 1696, les juifs furent émancipés de fait dès 1771 par un édit de l’impératrice Marie-Thérèse (Toleranzpatent). Le ghetto fut officiellement supprimé en 1781.

L’histoire du judaïsme triestin s’entremêle dès lors à celle du judaïsme autrichien, notamment viennois, et en a partagé toutes les splendeurs, comme en témoignent encore aujourd’hui les palais des grandes familles bourgeoises juives de la cité, les Morpurgo de Nilma, les Hierschel de Minerbi, les Treves, les Vivante, etc. Ce grand port commercial, seule ouverture de l’Empire sur la mer, était aussi une capitale intellectuelle, où les juifs, avant et après 1918, jouèrent un rôle important comme écrivains (Italo Svevo, Umberto Saba, l’éditeur Roberto Bazlen, Giorgio Voghera), comme peintres (Isodoro Grünhut, Gino Parin, Vittorio Bolaffio, Arturo Nathan, Giorgio Settala et Arturo Rietti). La ville fut aussi, avec Edoardo Weiss (1889-1970), le berceau de la psychanalyse italienne.

Trieste fut aussi, pendant la première moitié du XXe siècle, l’un des grands ports d’embarquement des juifs pour la Palestine. La Shoah a durement éprouvé les juifs de la ville. Actuellement, la communauté juive de Trieste ne représente qu’un dixième de ce qu’elle fut avant la guerre.

La Grande Synagogue

Construite en 1912 par une communauté qui voulait montrer sa puissance et sa richesse, la synagogue de Trieste représente du point de vue architectural l’un des plus importants édifices du judaïsme émancipé de la fin du XIXe siècle. Sobre, spacieuse, élégante évitant tout kitsch, elle a été construite par les architectes Ruggero et Arduino Berlam sans regarder à la dépense.

Les décorations, en partie inspirées par celles de certains édifices chrétiens d’Orient (syriaque), montrent aussi l’influence des styles à la mode dans la Vienne du début du siècle avec, à l’intérieur, de nombreuses mosaïques, une coupole étoilée et une splendide luminosité.

La Trieste juive

Le cimetière juif se situe au 4 via della Pace, depuis 1843. L’ancien cimetière était sur la colline de San Giusto (de la moitié du 15è siècle à la moitié du 19e siècle), derrière la via del Monte, la rue en pente où se trouve aujourd’hui l’école juive et Le musée Carlo et Vera Wagner , au no 5 de la rue, a été ouvert là même où fonctionnait un petit oratoire ashkénaze, où priaient les réfugiés allemands, tchèques et polonais avant d’immigrer en Palestine dans l’entre deux guerres. L’immeuble accueillait alors l’Agence Juive qui aida des milliers de personnes à échapper l’antisémitisme russe puis nazi. . Les juifs surnommaient la ville portuaire de Trieste la « Porte de Sion ». L’oratoire fait aujourd’hui partie du musée. Les objets exposés, ornements et pièces d’orfèvrerie, sont parfois très anciens et proviennent d’Italie, mais aussi de Bohème et d’Allemagne.

Près de la piazza della Borsa, des ruelles étroites, comme la via del Ponte, donnent une idée de ce que fut cet ancien quartier peuplé encore au siècle dernier de juifs pauvres, avec quatre synagogues aux façades discrètes, mais très richement décorées à l’intérieur. Les immeubles et les synagogues de l’ancien ghetto furent totalement rasés dans les années 1930 à la grande joie des dirigeants d’une communauté juive triestine qui n’aimait guère ces restes de son passé miséreux. Une grande partie des ornements et du mobilier de ces temples est aujourd’hui en Israël.

Le Caffè San Marco , haut lieu de l’intelligentsia triestine, tout proche de la Grande Synagogue, demeure l’un des lieux de mémoire de la ville. Italo Svevo y avait ses habitudes comme nombre d’écrivains et d’artistes, juifs et non juifs. La tradition demeure avec des auteurs comme Claudio Magris qui a consacré à ce café de magnifiques pages dans Microcosmes (Paris, Gallimard, 1998). La décoration, de style Sécession viennois du début du siècle, est remarquable. Le café et la nourriture aussi…

Renommée dans toute la ville pour la qualité de ses produits – et la décoration de la boutique –, la pasticceria La Bomboniera , célèbre konditorei, était aussi, jusque dans les années 1930, une pâtisserie casher, dont les gâteaux de Pourim, toujours fabriqués entre février et mars, faisaient les délices des Triestins juifs et non juifs.

Le Musée civique Mopurgo de Nilma

Installé dans le palais que se fit construire en 1875, Carlo Marco Morpurgo, nommé preux chevalier d’Empire pour ses mérites, ce musée montre ce qu’était la vie quotidienne d’une très grande famille juive triestine. Au deuxième étage, se trouvaient les appartements privés avec un magnifique salon de musique Louis XVI, le grand salon azur en style vénitien, le salon rose, etc.

Dans les rues avoisinantes, se dressent les palazzi, aujourd’hui transformés en immeubles d’habitations ou en bureau d’autres grandes familles juives de la ville : Hierschel de Minerbi, Corso Italia 9, ou Vivante, piazza Benco 4.

La Risiera San Saba

Les nazis installèrent, dans les bâtiments d’une ancienne usine de traitement du riz de la zone industrielle, la Risiera San Saba , le seul camp italien disposant d’un crématorium. Ce camp fut utilisé pour la détention et l’élimination des juifs, otages, partisans et prisonniers politiques. Concernant les prisonniers juifs, il s’agissait surtout d’un camp de transit vers les camps d’extermination. Entre octobre 1943 et mars 1945, 22 convois de juifs furents déportés de la Risiera. En tout, plus de 1000 juifs furent déportés de Trieste et une trentaine furent tués à la Risiera même.

En 1965, le site a été transformé en mémorial. Dix ans plus tard, il devint un musée civique, dessiné par l’architecte Romano Boico. Le lieu a récemment été rénové.

En 2025, un geste fort des habitants de Trieste permit de sauver un lieu emblématique de la culture juive locale : la librairie antique Umberto Saba . Ouverte en 1919 par le poète italien du même nom elle semblait vouée à la fermeture en 2023.

Né en 1883 et lié par sa mère au poète Samuel David Luzzatto, il utilisa l’argent d’un héritage familial pour ouvrir la librairie, dont les murs appartenaient à la communauté juive de Trieste, tout en poursuivant son écriture. Il y vendit des livres rares et anciens consacrés à la littérature, à la philosophie, à l’histoire, à la religion et aux bateaux. En 1924, il engagea Carlo Cerne, un jeune homme abandonné par ses parents et vivant de manière très précaire, dont il cerna la vocation pour ce métier.

Ensemble, ils formèrent une équipe redoutable, développant la librairie. En ces années sombres, Umberto Saba s’engagea contre Mussolini, verbalement et par la plume. Lorsque les nazis envahirent Trieste en 1943, il était dans l’obligation de fuir, caché par des amis. Très marqué par la guerre, il laissa graduellement la direction à Carlo Cerne et décéda en 1957. Lequel engagea son fils Mario qui reprit la librairie en 1981, à la mort de Carlo. Mario géra la librairie jusqu’à ce qu’il tombe très malade en 2023, mettant notamment en valeur l’œuvre et le courage d’Umberto Saba.

Le bâtiment appartenait toujours à la communauté juive de Trieste lorsque l’avocat Paolo Volli, dont les bureaux étaient situés dans le même immeuble que la librairie, organisa une collecte de fonds pour sauver la librairie. Ce lieu emblématique motiva l’engagement de la population triestine, férue de littérature. Après tout, James Joyce y écrivit son chef-d’œuvre Ulysse. Cette histoire fut également personnelle pour Volli, Umberto Saba ayant sauvé la collection de livres de son propre grand-père en la cachant juste avant l’invasion des nazis.

Le 28 janvier 2025, la librairie Umberto Saba célébra sa réouverture, incluant plusieurs espaces, notamment un musée en hommage à son fondateur, une salle de lecture et une autre accueillant des événements littéraires. Cette date marquait les un an de la mort de Mario Cerne. Sa fille Ada, qui vit à Londres, participa activement au projet et se vit remettre officiellement les clés du lieu par la communauté juive lors d’une cérémonie. Elle engagea un directeur pour poursuivre cette belle aventure littéraire.

Rencontre avec Annalisa Di Fant, conservatrice au Musée de la Communauté Juive de Trieste Carlo et Vera Wagner

Jguideeurope : Pouvez-vous nous dire comment le Musée a été créé ?

Annalisa Di Fant : Le Musée « Carlo et Vera Wagner » a été inauguré en 1993, à l’initiative de Mario Stock, alors président de la Communauté juive, et de Gianna, fille de Carlo et Vera Wagner, et de son mari, Claudio de Polo Saibanti. L’aménagement a été conçu par l’architecte Ennio Cervi, avec les conseils avisés de Luisa Crusvar, Silvio Cusin, Ariel Haddad et Livio Vasieri.

L’endroit idéal a été trouvé dans la via del Monte 5-7 : un bâtiment d’une importance historique particulière pour la Communauté, qui a été déclaré site d’intérêt national. Depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, la Via del Monte 5-7 avait été un hôpital juif. Dès le début du XXe siècle, elle a été utilisée pour accueillir les milliers de réfugiés fuyant l’antisémitisme tsariste et, plus tard, le nazisme. Ces réfugiés partaient du port de Trieste pour se rendre en Palestine britannique ou aux Amériques. Le bâtiment abritait également l’Agence juive, qui aidait les émigrants juifs en partance pour Eretz Israël. En reconnaissance de son rôle pendant les deux guerres mondiales, la ville a gagné l’épithète de Shaar Zion, porte de Sion.

En 2014-15, la communauté juive de Trieste a entrepris un réaménagement complet de l’exposition permanente. Le nouveau parcours muséographique et les textes ont été conçus par Annalisa Di Fant, sous la supervision de Tullia Catalan et avec l’aide du comité scientifique, à savoir Stefano Fattorini, Ariel Haddad, Mauro Tabor et Livio Vasieri. Deux objectifs principaux étaient visés : apprécier la richesse de l’offre du Musée, qui, en termes de qualité et de quantité, est l’une des plus importantes d’Italie et représente un témoignage unique de la vie juive dans le Frioul-Vénétie Julienne ; rendre l’exposition aussi accessible que possible aux visiteurs italiens et étrangers – grâce à des versions anglaises de tous les documents – avec l’objectif particulier d’impliquer les groupes scolaires.

Le 14 septembre 2014, à l’occasion de la Journée européenne de la culture juive, la première partie restaurée du musée a été inaugurée : la section dédiée à la culture, qui se trouve au premier étage de Via del Monte 7, où se trouve également l’espace de conférence. Le projet a été géré par Massimiliano Schiozzi et Cristina Vendramin (Comunicarte, Trieste). Le 29 mars 2015, la restauration a été achevée et les espaces du rez-de-chaussée, accessibles depuis Via del Monte 5, ont été ouverts, avec des sections dédiées à la spiritualité, aux traditions et à l’histoire de la communauté juive de Trieste, à l’Holocauste et aux liens avec Eretz Israël. Le projet a été géré par Giovanni Damiani et Matteo Bartoli (Fresco, Trieste). En 2017, une nouvelle extension a eu lieu : le deuxième étage de Via del Monte 7 a été transformé en un espace pour des expositions temporaires. Ce projet a été réalisé par Giovanni Damiani.

Y a-t-il des projets éducatifs proposés par le Musée et comment la ville de Trieste participe-t-elle au partage de la culture juive ?

Le Musée est particulièrement attaché à ses liens avec les écoles : de la formation des enseignants, à l’organisation annuelle de cours de perfectionnement, en passant par l’accueil chaleureux que nous réservons aux groupes scolaires de tous niveaux.

Depuis 2017, le Musée, avec la Communauté juive de Trieste, a un accord permanent avec le Dipartimento di Studi Umanistici de l’Università di Trieste, où le professeur Tullia Catalan – conseiller académique du Musée – travaille en tant que professeur d’histoire juive. Grâce à cet accord, des stages de 75 ou 150 heures sont proposés à ceux qui ont passé l’examen d’histoire juive.

Le Musée a également des liens de collaboration forts et fructueux avec le Liceo linguistico F. Petrarca et l’Istituto Tecnico Statale « G. Deledda – M. Fabiani », avec lesquels des projets de stage ont été organisés, permettant aux étudiants de ces écoles de participer activement à plusieurs activités du Musée.

Pouvez-vous partager une anecdote personnelle sur une rencontre émouvante avec un visiteur ou un chercheur lors d’un événement précédent ?

Très récemment, le Musée a reçu la visite d’un citoyen israélien, un charmant et brillant gentleman de 93 ans ! Il a des souvenirs très vivaces de Trieste et dans une photo reproduite sur l’un des panneaux du musée, il a reconnu son frère, représenté parmi d’autres lors d’un Pourim à l’école juive de Trieste, en 1931. Ils sont tous deux nés à Trieste dans une famille qui est arrivée de Pologne après la première guerre mondiale, le père ayant été appelé par la communauté juive de Trieste pour exercer la profession de shokhet. La famille a rapidement intégré le noyau juif local et les enfants ont fréquenté l’école communautaire.

Malheureusement, à la fin de l’été 1938, toute la famille, alors composée de huit personnes, est touchée par la loi raciale n° 1381, qui oblige tous les citoyens juifs étrangers ou apatrides à quitter le Royaume d’Italie avant mars 1939. Ainsi, après plusieurs tentatives infructueuses et avec l’aide de Misrad qui était installé dans le bâtiment où se trouve le Musée, les Garncarz partirent avec un bateau de la Lloyd le 29 mars 1939 pour Tanger. Ils y sont restés pendant quatre longues années, avant d’atterrir à Haïfa en 1943. Ils avaient enfin trouvé l’endroit où s’enraciner. Mais ils n’ont jamais oublié Trieste…

Très souvent, les personnes qui ont fui Trieste à cause des lois raciales fascistes reviennent voir la ville et viennent nous rendre visite. De même, de nombreux descendants des réfugiés accueillis ici dans la première moitié du vingtième siècle viennent visiter le musée. Ce sont toujours des rencontres très émouvantes et souvent ils enrichissent nos archives, en faisant don de documents et de photos de cette époque.

Dans cette petite ville de Vénétie, comme dans bien d’autres, vécut pendant des siècles une petite mais florissante communauté.

On peut voir la rue de l’ancienne synagogue, dont tous les ornements ont été envoyés en Israël après la guerre, et installés dans le Temple italien de Rehov Hillel à Jérusalem.

« Il faut envoyer tous les juifs à demeurer dans le geto novo qui est comme un château fort, et faire des ponts-levis et l’entourer de murs afin qu’il n’y ait qu’une seule porte qui sera surveillée et que les barques du Conseil des dix restent autour la nuit…». En ce 20 mars 1516, la harangue de Zaccaria Dolfin, influent patricien vénitien, annonçait un tournant radical dans l’histoire des juifs de la Sérénissime.

Après le Conseil, le Sénat de la ville votait à son tour, par 130 voix contre 44, l’enfermement des juifs dans une partie spécifique de la cité. Le 29 mars, un décret instituait le premier ghetto dans un quartier périphérique et malsain qui abritait jadis une fonderie de cuivre (geto en vénitien), d’où l’une des plus plausibles origines du mot. Des quartiers réservés pour les juifs existaient déjà dans de nombreuses villes d’Europe centrale. Mais les conditions de la résidence forcée n’y étaient pas aussi rigoureusement codifiées. Le « ghetto » devint rapide- ment célèbre, formant en quelques années un nom commun.

L’origine du mot « ghetto »

Le nom de ghetto viendrait de celui de l’île où il fut installé, appelée geto ou getto (« fonderie»), parce qu’il y avait une telle manufacture. Cette étymologie, généralement admise mais par trop limpide, a pu laisser sceptique. Comment expliquer le passage dans la prononciation du « gé » de geto au « gué» de ghetto? Cette guturalisation pourrait être due à la prononciation des juifs vénitiens de l’époque en bonne partie d’origine allemande. Certains chercheurs ont évoqué d’autres origines pour ce mot: selon eux, il dériverait du mot hébreu ghet (« répudiation ou divorce »).

Jusque-là les juifs de la Sérénissime n’avaient pas eu trop de problèmes. Quelques-uns vivaient vraisemblablement à Venise dès les XIIe-XIIIe siècles, dans l’île de Spinalonga (raison pour laquelle elle s’appellerait depuis Giudecca). Les historiens ne s’accordent pas sur ce point. La République avait besoin d’argent et, dès le début du XIVe siècle, elle autorisa l’installation des prêteurs juifs, venus pour la plupart d’Allemagne. Interdits de résidence permanente en ville, portant obligatoirement pour être reconnaissables un béret jaune puis, plus tard, rouge, ils habitaient le plus souvent sur la terre ferme, à Mestre, ou venaient des cités avoisinantes comme Padoue. À partir de 1509, ils commencèrent à arriver de plus en plus nombreux sur la lagune, fuyant, comme des milliers d’autres réfugiés, les victoires des troupes

pontificales et autrichiennes coalisées contre Venise. C’est dans ce contexte dramatique que fut décidée la création du ghetto nuovo, qui regroupa 700 juifs allemands et italiens, puis, en 1541, celle du ghetto vecchio pour les juifs levantins et d’Espagne – ces derniers étaient beaucoup plus aisés et engagés dans le commerce maritime avec, parmi eux, de nombreux marranes.

En 1633, une nouvelle zone (ghetto novissimo), où allèrent s’installer de riches familles de Levantins ou d’Espagnols, élargit l’espace consenti aux juifs résidant à Venise. En 1589, quelque 1600 juifs vivaient dans le ghetto, en 1630, ils étaient 4870, soit 3 % des habitants du centre de Venise avec une densité deux à quatre fois plus élevée que dans le reste de la ville. Les murs du ghetto tombèrent finalement en juillet 1797, avec l’arrivée des soldats de Bonaparte.

Ce ghetto fut le plus fameux et le plus fastueux d’Europe ; il a, en outre, conservé presque intégralement sa structure d’origine. Ses cinq synagogues, des XVIe et XVIIe siècles, sont parmi les plus belles d’Europe.À peine 500 juifs vivent encore dans la ville. La visite de la Venise juive nécessite au moins deux jours.

Le ghetto

En franchissant un petit pont de bois sur le rio del Ghetto Nuovo, puis en passant sous un sottoportego (portique sous un immeuble, typiquement vénitien), où l’on peut encore voir sur les murs les trous des charnières des grandes portes qui fermaient le passage la nuit, on surgit d’un coup sur le grand campo (la « place ») du ghetto nuovo : cet espace trapézoïdal, avec quelques arbres et trois puits en pierre d’Istrie, est demeuré presque identique à ce qu’il était au temps du ghetto.

Seuls les bâtiments de la Casa israelitica di riposo, sur le côté nord, ont remplacé depuis le XIXe siècle les hautes façades qui entourent tout le reste de la place. Elles ont sept ou huit étages et ces « gratte-ciel» sont encore aujourd’hui les immeubles les plus élevés de Venise.

Une Babel d’hommes et de langues

« Dans le ghetto, on entendait les sons les plus divers: non seulement les chants hébreux ou les dialectes estropiés des pays de la Méditerranée mais aussi les parlers colorés espagnols, turcs, portugais, levantins ou grecs pour ne pas parler du jargon de quelque Polonais ou réfugié allemand et des divers dialectes italiens. Une vraie Babel d’hommes et de langues où se singularisaient quelques aventuriers et ambigus marranes. »

Riccardo Calimani, Histoire du ghetto de Venise, Paris, Stock, 1988

La place était le cœur de la vie quotidienne des juifs vénitiens, avec les tables des prêteurs installés au pied des maisons ou sous les portiques, les étalages des vendeurs de strazza (« tissus usagés»), la seule autre activité économique consentie aux juifs de la Sérénissime, qui s’illustraient néanmoins aussi dans la médecine ou l’imprimerie. On peut encore voir au no 2911 de la place, l’enseigne du Banco Rosso (il en existait aussi un jaune et un vert appelé ainsi en fonction de la couleur du reçu donné).

Le ghetto vecchio, où l’on arrive depuis le ghetto nuovo en passant par le pont delle Agnudi, avait une atmosphère plus calme malgré les boutiques de ses ruelles. Chaque soir, l’un et l’autre se vidaient de tous les passants et clients « gentils ». Les portes se refermaient sur les juifs. Ils devaient payer eux-mêmes les gardiens qui, à pied et en barque, appliquaient ces mesures d’isolement.

Le ghetto nuovo est le seul grand campo vénitien sans église, ni palais pour en structurer l’espace. Mais à l’angle sud-est, au premier étage d’une haute maison, apparais- sent les grandes fenêtres de la scola tedesca grande, la Synagogue allemande et, à côté, celle de la scola canton et de la scola italiana. Le ghetto nuovo avait le regard tourné vers ses principales scole et la terre d’Israël.

Une ville dans la ville

« Il y avait un four à pain et un four pour les azymes (sans levain) dans chacun des deux ghettos, de nombreuses boutiques de légumes et de fruits, de viandes, de vins, de fromages, de pâtes, des négoces d’huiles les unes pour les Allemands, les autres pour les Levantins. On y trouvait des points de revente de tabac et de cire pour les chandelles, mais aussi des barbiers, des chapeliers, des nourrices, des tailleurs, des libraires, des imprimeurs, un dépôt pour les cercueils et une auberge pour les juifs de passage. »

Donata Calabi, La Città Degli Ebrei, avec Ugo Camerino et Ennio Concina, Milan, Ed. Marsilio, 1995

Les synagogues

Les cinq synagogues (scola tedesca, scola canton et scola italiana dans le ghetto nuovo, et les scola levantina et scola spagnola du ghetto vecchio), toutes sur le campo du ghetto nuovo ou dans les ruelles avoisinantes ne peuvent être vues que dans le cadre d’une visite guidée.

Construite en 1528 par les juifs ashkénazes, la scola tedesca grande fut la première des synagogues du ghetto. Les murs de la majestueuse grande salle (14 m sur 7), apparemment ovale mais en fait trapézoïdale, sont recouverts à mi-hauteur de très belles boiseries de noyer et de dorures. L’aron (avec l’arche de la Torah), datant de 1666 et recouvert de dorures, s’élève au-dessus de quatre marches de marbre rose. La bimah dorée, aux élégantes colonnes corinthiennes, est de la même époque. Ils se font face de part et d’autre de la salle sur les petites largeurs.

La structure de la scola tedesca grande a été profondément remaniée au milieu du XIXe siècle. Dans la disposition originale, la bimah était au centre de la salle comme dans les synagogues d’Allemagne et d’Europe centrale. Cela explique l’absence de décorations sur le sol au centre de la pièce et l’ouverture octogonale au plafond. Cinq grandes fenêtres inondent la salle de lumière pendant la journée, représentant symboliquement les cinq livres du Pentateuque qui illuminent le monde. Comme les autres synagogues du ghetto, elle est à l’étage, afin d’être plus proche du ciel et des étoiles.

Le musée d’Art hébraïque , inauguré en 1953, occupe deux salles dans le même immeuble que celui de la scola tedesca grande. Y sont exposés de très beaux rituels d’argent, des décorations sacrées et d’intéressants manuscrits.

Toute proche de la précédente, la scola canton, que l’on reconnaît facilement de l’extérieur par sa petite coupole dorée au-dessus d’un cube en bois, a été édifiée en 1532 par des juifs provençaux. En haut d’un escalier étroit et après avoir franchi un long couloir qui servait de « pièce pour les pauvres» (ceux qui ne pouvaient pas se payer la cérémonie), on accède par une porte à battant à la belle salle rectangulaire (13 m sur 7) du temple. L’aron et la bimah se font face, chacun sur l’un des petits côtés de la salle. L’aron, qui ressemble, en plus somptueux, à celui de la scola tedesca, date de la même époque (1672).

Avec son portique classique à quatre colonnes, le temple des Italiens, construit en 1575, se singularise sur le campo du ghetto nuovo. L’entrée est la même que celle des habitations. La grande salle de la synagogue, presque carrée (11 m sur 10), est au deuxième étage. Décorée moins fastueusement que les précédentes, la salle de culte, largement éclairée par cinq fenêtres et une petite coupole au-dessus de la bimah, a des proportions très harmonieuses. Avec ses quatre colonnes corinthiennes de bois ornées de dorures, cette imposante bimah, surélevée par huit marches, date du XVIIIe siècle.

Avec sa façade simple mais élégante du XVIIe siècle, la scola spagnola se dresse sur le campiello delle Scole qui était le cœur du ghetto vecchio, instauré en 1541 pour les juifs séfarades chassés d’Espagne en 1492, installés depuis au Levant (levantini), ou marranes faussement convertis restés en terre chrétienne (ponentini). Elle représente le premier édifice du ghetto construit suivant un vrai projet architectural et non pas simplement en s’adaptant à l’état des lieux. Commencée vers 1555, la synagogue a été refaite vers 1635, et l’influence du grand architecte vénitien Baldassare Longhena, ou de certains de ses élèves, est évidente dans les structures comme dans la décoration intérieure.