Dans ce petit centre de la province de Cuneo, on peut visiter sur rendez-vous une très intéressante synagogue de propriété privée, guère plus grande qu’un salon, mais ornée de magnifiques boiseries et dorures. Dans l’entrée, une plaque rappelle la date de sa fondation en 1797. Au centre, la tévah baroque est en bois coloré. L’aron a des battants dorés finement ouvragés.

L’ancien petit quartier juif a conservé son aspect de l’époque du ghetto, autour de la via Deportati Ebrei. Dans l’une des cours de cette rue s’élève, au deuxième étage d’un bâtiment, la synagogue construite au XVIIIe siècle et remaniée en 1832. La salle de prière était destinée à accueillir plus de 300 personnes. Admirez la belle porte, ainsi que l’aron et la tévah, en bois doré du XVIIIe siècle.

Dans cette petite ville toute proche de Turin, se trouve la plus élégante des synagogues baroques piémontaises. Les juifs carmagnolais furent forcés d’habiter le ghetto à partir de 1724.

Le temple est installé au premier étage d’une maison du XVIIIe siècle, face à l’ancienne entrée du ghetto. Après un vestibule décoré de fresques, entrez dans la salle de prière de forme presque carrée (de 9 m sur 10) avec un plafond à travées de bois et de belles fenêtres ornementées.

Au centre, se dresse une magnifique bimah baroque, en bois sculpté polychrome or, noir, rouge et vert, avec de fines colonnes soutenant une grande couronne. L’aron, richement décoré, est entouré de deux colonnes et de stucs. Les murs sont couverts à mi-hauteur de panneaux de bois sombre, somptueusement sculptés. Ces ornements, apparemment plus anciens que la synagogue, sont surdimensionnés par rapport à la salle. Le travail d’ébénisterie, datant des XVIe et XVIIe siècles, est d’une très grande qualité et n’est pas sans rappeler celui des meubles des collections de la maison royale de Savoie. « Si ce ne sont pas les mêmes artisans, ils appartiennent à la même école », remarque l’historien d’art David Cassuto dans ses études sur les synagogues baroques piémontaises.

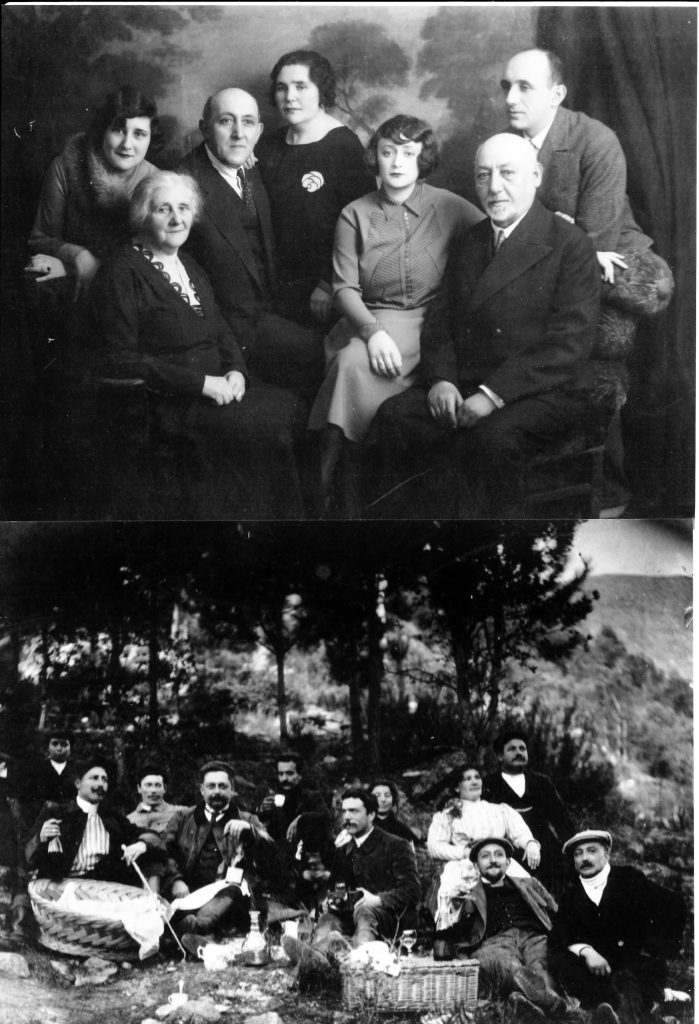

Turin est un des plus beaux exemples de carrefour des cultures juives : Ashkénazes du Nord, Provençaux suite à l’expulsion, Sépharades suite à l’Inquisition, Italiens depuis 2 millénaires…

Turin fut d’abord la capitale du Duché de Savoie, puis du Royaume de Sardaigne. La présence juive a été enregistrée par l’Evêque Maximus de Turin au IVe siècle. La seule trace de présence juive suivante date d’un millénaire. En 1424, les juifs français Elias Alamanni et Amedeo Foa s’y installèrent avec leurs familles.

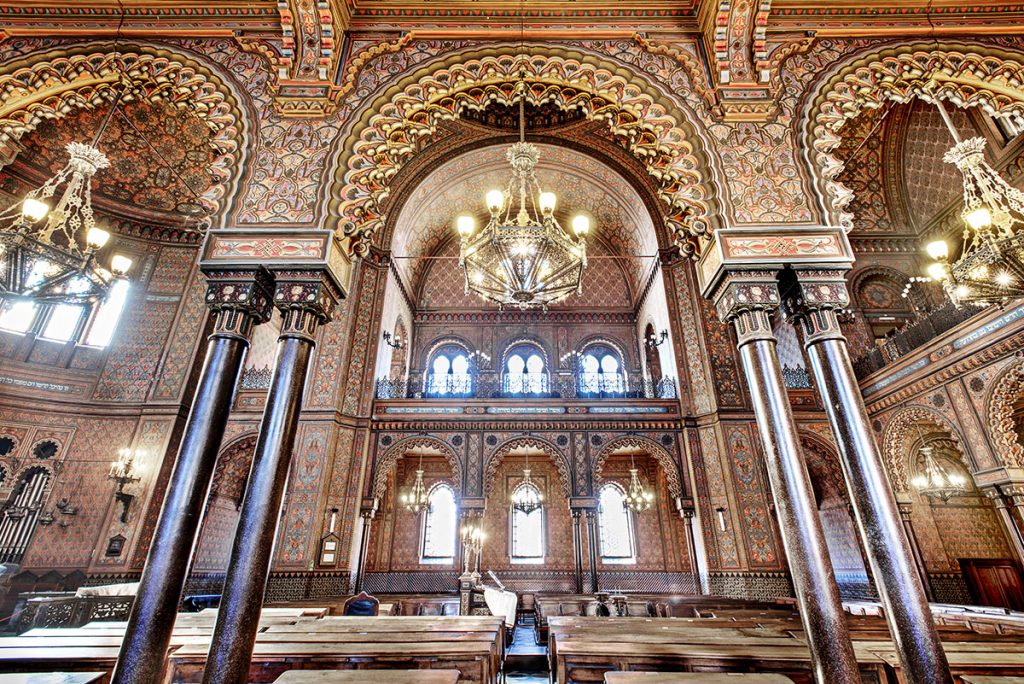

La Grande Synagogue mérite une brève visite. Inauguré en grandes pompes le 16 février 1884, ce bâtiment majestueux de style néo-mauresque, avec ses quatre tours surmontées de coupoles en oignon, témoigne de la frénésie de reconnaissance des juifs italiens de l’émancipation. Il avait d’ailleurs été conçu dans cet esprit, célébrant l’intégration des juifs de Turin, un appel d’offres étant réalisé afin de choisir le projet le plus enthousiasmant. L’architecte, Enrico Petiti, n’avait pas lésiné sur les décorations, à l’extérieur comme à l’intérieur de la synagogue, mêlant les influences.

Néanmoins, la plupart ont disparu quand le Grand Temple fut incendié en 1942 par une bombe alliée. La majeure partie des archives des communautés juives piémontaises fut alors détruite. La synagogue fut restaurée entre 1945 et 1949. Plus tard, une synagogue annexe a été construite à l’intérieur afin d’accueillir les prières et événements du quotidien. Elle est surnommée Tempio Piccolo (le petit temple).

À une petite dizaine de minutes à pied d’où se situent la Grande synagogue et le centre communautaire, on peut encore voir derrière la très animée via Roma, quelques traces de l’ancien ghetto où vécurent les juifs.

En 1430, le Duc Amedeo VIII mit en place un statut concernant les juifs en leur imposant de nombreuses restrictions et des impôts élevés. Le ghetto fut créé en 1679, à la demande de la Régente, la Duchesse Marie Jeanne Baptiste de Savoie. Les juifs y furent confinés dans l’année, en ce lieu qui accueillait également des œuvres de charité. Il abritait deux synagogues. Après 1724, à cause de la surpopulation, le ghetto fut agrandi.

L’émancipation fut une des conséquences de la Révolution française. Suite à l’annexion du territoire à la France en 1798, les juifs jouirent d’une plus grande liberté et ne furent plus obligés de vivre dans le ghetto. La victoire de l’alliance austro-russe en 1799 sur la France provoqua le rétablissement de l’ancien statut des juifs. Suite à la reconquête du territoire par la France en 1800, les juifs récupérèrent leur liberté.

Suite à la défaite de Napoléon en 1814, Victor Emmanuel réinstaura les régulations concernant les juifs. Mais petit à petit, ces lois disparurent et l’émancipation fut complétée en 1848, les juifs quittant graduellement le ghetto. A cette époque, 3200 juifs habitèrent à Turin.

Encouragés par le poète David Levi et le rabbin de Turin Lelio Cantoni, les juifs participèrent à la première guerre d’Indépendance de l’Italie. Sous Victor Emmanuel II, les juifs obtinrent une émancipation complète, intégrant l’administration, l’armée et le corps diplomatique. De nombreux écrivains et artistes juifs participèrent au développement culturel de la ville

Dans cet élan d’émancipation, il fut décidé de construire une synagogue, avant donc celle que l’on connait aujourd’hui. Un lopin de terre fut donc acheté dans ce but. L’architecte Alessandro Antonelli débuta la construction de la synagogue en 1863.

L’immeuble devait accueillir non seulement une synagogue avec 1500 places mais également un espace administratif, une école et d’autres fonctions. L’ampleur du projet dépassa les moyens de la communauté qui revendit le bâtiment en 1878 à la ville de Turin et devint le Mole Antonelliana . Celle-ci le transforma en musée commémorant le Roi Victor Emmanuel II. Le bâtiment fut achevé en 1889 et mesure finalement 167 mètres. Il est un des immeubles les plus connus de la ville.

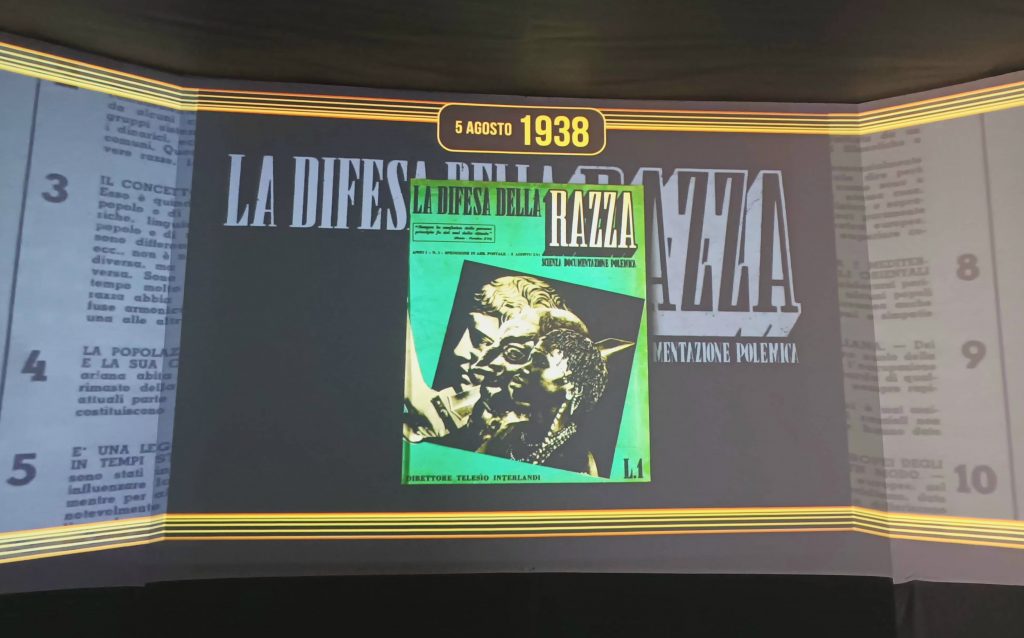

En 1931, 4040 juifs vécurent à Turin. Les Lois raciales imposées en 1938 bouleversèrent la vie des juifs qui étaient pourtant très assimilés. En 1942, une bombe détruit l’intérieur de la synagogue de Turin. L’année suivante, les Allemands commencèrent à déporter les juifs. Sur les 246 qui furent déportés à Auschwitz, seuls 21 retournèrent à Turin. Parmi eux, Primo Levi. Les juifs prirent une grande part aux mouvements locaux de Résistance et trouvèrent de nombreux soutiens dans la population pour se cacher.

Le cimetière juif varia de lieu pendant plusieurs siècles à partir des années 1400. En 1867, la communauté obtint une section du Cimetière Monumental , où une partie des anciennes tombes furent réinstallées.

Entretien avec Baruch Lampronti, représentant de la Cultural Heritage Commission of the Jewish Community of Torino et programmateur du site visitjewishitaly.it

Jguideeurope : D’où vient l’inspiration qui influença le style si particulier de la synagogue de Turin ?

Baruch Lampronti : Le style mauresque fut exigé dans l’appel d’offre de ce projet architectural. Cette requête était en adéquation avec la tendance de l’architecture contemporaine des synagogues européennes. Cette tendance était elle-même influencée par un certain goût pour l’exotisme qui se développa lors de la seconde partie du XIXe siècle et que l’on peut reconnaitre dans de nombreux immeubles non juifs appartenant au courant éclectique. En ce qui concerne la conception des synagogues, le choix d’inclure des références orientales s’imposa également grâce à d’autres arguments significatifs. J’avais d’ailleurs consacré un article à cette démarche dans un journal italien dont voici un extrait :

« Tandis que l’ampleur des volumes des synagogues de l’Emancipation et l’autonomie face aux immeubles environnants sont le fruit d’un désir d’égalité et d’assimilation au modèle des églises, le langage stylistique exprime, au contraire, une quête d’individualité face aux lieux de cultes des autres dénominations. Ainsi, un débat se développa concernant la manière la plus appropriée d’exprimer l’identité juive d’un lieu. « A ma connaissance, un style typiquement juif n’existe pas », déclara dans un rapport l’architecte juif Marco Treves de Vercelli. Lequel était engagé dans la rénovation de la synagogue de Pise (1865) et la conception des nouveaux temples de Vercelli (1878) et de Florence (1882). Il fit observer que même le Temple de Jérusalem, selon des preuves archéologiques, n’exprimait probablement pas un style purement représentatif du peuple juif mais qu’il s’inspira des principales influences artistiques de la région.

Subséquemment, la variété des conditions de vie, souvent oppressantes, vécues par les juifs de Diaspora a empêché la définition de traits stylistiques nationaux ou d’une architecture synagogale spécifique. Dans la conception des temples israélites, en Italie comme en Europe, les architectes s’orientent souvent vers des répertoires de style oriental, qu’ils considèrent comme représentatifs de l’origine géographique du peuple juif. Des références aux styles Assyrien-Babylonien, Egyptien et Byzantin émergent ; parmi les références les plus répandues, qui furent théorisées par Treves également, nous trouvons également les références au style mauresque, qui rappellent particulièrement l’architecture de l’Espagne médiévale. En ces temps, les juifs y jouirent d’une grande liberté et d’une ferveur culturelle et érigèrent leurs synagogues conformément aux goûts de cette époque (parmi les exemples les plus connus on peut citer Santa Maria la Blanca à Tolède, construite en 1180 et transformée en église à la fin du XIVe siècle). Dans de nombreux temples du XIXe siècle, on retrouve des arches en forme de fer à cheval, des dômes en forme d’oignon ainsi que des remparts et des tourelles d’inspiration islamique et, parmi les ornements intérieurs, des stucs très garnis avec des peintures géométriques et des motifs arabesques. La synagogue de Turin fait également partie de cette tendance. Conçue par Enrico Petiti après l’expérience infructueuse qui a conduit à la réalisation de la Mole Antonelliana, la synagogue a été touchée par les bombardements de novembre 1942 et perdit toute trace de sa décoration intérieure originelle. » Vous pouvez retrouver l’article original sur ce lien

Peut-on trouver encore aujourd’hui des traces de l’ancien ghetto ?

Le ghetto de Turin n’était composé que d’un pâté et demi de maisons, lesquels existent encore aujourd’hui. Le pâté entier, qui est le plus ancien (utilisé à partir de 1679-1680) a conservé sa structure d’origine, mais l’intérieur et les façades ont été profondément transformées quelques années après l’émancipation (1848). L’autre moitié de pâté de maisons, ajouté quelques temps après 1724, a eu son intérieur rénové, mais les façades révèlent très clairement l’identité antérieure de l’immeuble. Ce pâté dépasse d’un étage les immeubles environnants. Afin d’élargir la capacité résidentielle pour y accueillir un plus grand nombre de familles juives, l’étage disposant de la plus grande hauteur sous plafond a été divisé en deux, par conséquent ses fenêtres sont plus nombreuses et plus rapprochées les unes des autres. L’immeuble a été rafraîchit et repeint mais il n’y a pas eu de changements structurels majeurs ni d’ajouts ornementaux depuis l’époque.

Quels autres lieux de Turin liés à la culture juive suscitent l’intérêt des visiteurs ?

En dehors des synagogues et de l’ancien ghetto, les lieux les plus représentatifs de l’histoire juive de Turin sont la Mole Antonelliana et les carrés juifs du Cimetière Monumental.

Le Piémont a également été parsemé d’un ensemble de petites communautés juives qui partagèrent sous bien des aspects une histoire commune. Ces communautés ont aujourd’hui presque toutes disparues mais une multitude de synagogues, d’anciens ghettos et de cimetières demeurent encore. La plupart appartiennent à la communauté juive de Turin, qui les a pris en charge et qui est le point de contact pour leur visite. Pour être plus précis, notre juridiction inclut les synagogues et les cimetières d’Alessandria, d’Asti, de Carmagnola, de Cherasco, de Cuneo, de Mondovi, de Saluzzo, d’Ivrea (partiellement) et les cimetières de Acqui Terme, de Chieri, de Fossano et de Nizza Monferrato (dans ces villes, les synagogues ont été démantelées par le passé).

Parmi les autres monuments du patrimoine culturel juif intéressants à visiter dans la région, on peut citer :

– les synagogues et cimetières de Vercelli et Biella, ainsi que le cimetière de Trino Vercellese, qui sont gérés par la communauté juive de Vercelli & Biella

– la synagogue et les cimetières de Casale Monferrato, ainsi que le cimetière de Moncalvo, gérés par la communauté juive de Casale Monferrato.

Vous pouvez trouver des renseignements et des contacts pour les visites sur les deux sites suivants. Tout d’abord celui de la communauté juive de Turin https://torinoebraica.it/turismo/?lang=en

L’autre site est http://www.visitjewishitaly.it/en/ a été développé par la Fondation pour le Patrimoine Culturel Juif d’Italie. Il fournit des descriptions et des photos de nombreux monuments du patrimoine juif d’Italie, parmi lesquels ceux mentionnés ci-dessus. Nous opérons actuellement des mises à jour, il se peut donc qu’il y ait quelques dysfonctionnements ou des informations manquantes.

Modène a le grand mérite d’être connue pour des monuments bien différents. Monuments architecturaux et religieux comme dans un bon nombre de villes italiennes et chefs-d’œuvre gastronomiques avec notamment son célèbre vinaigre. Mais aussi des monuments contemporains qu’on prend le temps d’admirer lorsqu’ils ne passent pas à toute vitesse devant vous, les Ferrari et autres Lamborghini et Maserati, construites dans la région…

Histoire des juifs de Modène

La présence juive à Modène date probablement du 15e siècle, lorsqu’ils se trouvèrent sous la protection des Ducs d’Est. En 1443, ils sont obligés de porter un signe distinctif. Une bulle pontificale les autorise huit ans plus tard à s’installer librement sur les terres d’Este.

Suite à l’Inquisition espagnole en 1492, des juifs séfarades viennent migrent en Italie, notamment à Modène. Un ghetto fut institués à Modène en 1638. De nombreuses synagogues et oratoires furent construits à cette époque. La ville représenta un important centre d’études juives, grâce à l’influence de nombreux érudits.

Un ancien document prouve l’existence d’un cimetière juif . Il se trouvait près de l’actuelle Via della Fosse. Il fut utilisé jusqu’au 17e siècle. Un carré juif fut installé dans le cimetière de San Cataldo.

À l’image des autres territoires italiens conquis par Napoléon, le ghetto de Modène fut aboli en 1796, mais réinstauré en 1815. Ce n’est qu’avec l’annexion des territoires au royaume d’Italie que les juifs devinrent, en 1860, des citoyens italiens bénéficiant des mêmes droits que leurs compatriotes.

Symbole de cette intégration, une magnifique synagogue est construite à partir de 1869. Pendant ce temps, une partie du ghetto est rasée dans une démarche de renouvellement urbain. Si la communauté comptait près d’un millier de personnes au milieu du 19e siècle, ce chiffre diminua graduellement, notamment à cause de nombreux départs pour Milan.

Un peu moins de 500 juifs habitaient à Modène à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 70 d’entre eux furent déportés pendant la Shoah. De nombreux juifs participèrent à la Résistance. Combattant pendant la Première Guerre mondiale puis diplomate, Angelo Donati organisa la fuite de milliers de juifs, tandis que le président de la communauté, Gino Friedman, géra la protection de nombreux jeunes. Bien que relativement petite, la communauté juive demeure très active culturellement.

Visite de Modène

En descendant à la gare de Modène, vous prenez la Sgarzeria où se trouve l’ancienne usine de tabac. Vous continuez sur la Via Francesco Rismondo avec tous ses bâtiments de couleur jaune, orange terre battue, rose et rouge.

Puis, Via Emilia Centro et vous prenez à droite sur Corso Duomo, une jolie place avec de nombreux câbles téléphériques tels des nuages métalliques inamovibles, peuplée de terrasses, voutes, kiosques et passants virevoltant autour. Et avec une étonnante petite sculpture d’un joueur de foot en hommage à Pannini, le célèbre inventeur des albums à autocollants.

Un peu plus loin, après la place avec son manège, vous arrivez enfin au Palazzo dei Musei qui abrite les archives d’État, une bibliothèque et des musées de la ville, un ensemble un peu à l’image du bâtiment ancien accueillant ce type de lieux à Parme.

En prenant les petites ruelles vers la cathédrale, on tombe sur la Sala Truffaut, un ciné-club nommé en hommage au réalisateur français Via degli Adelardi. Une jolie place vous attend ensuite au coin de Via dei Servi et Francesco Selmi.

Cent mètres plus haut, sur la Via Luigi Albinelli, vous trouverez le marché historique de la ville couvert avec ses étales et tables longues. Attention aux horaires limités hors saison.

Remontez encore 100 mètres en saluant la jolie Piazza XX Settembre pour arriver sur la Piazza Grande. Centre-ville accueillant la cathédrale qui fait face au Palazzo Comunale. Une juxtaposition des pouvoirs temporel et spirituel fréquente dans cette région d’Émilie-Romagne. La cathédrale de Modène est très différente de sa voisine de Parme, assez sobre, avec ses briques rouges et quelques peintures murales au fond.

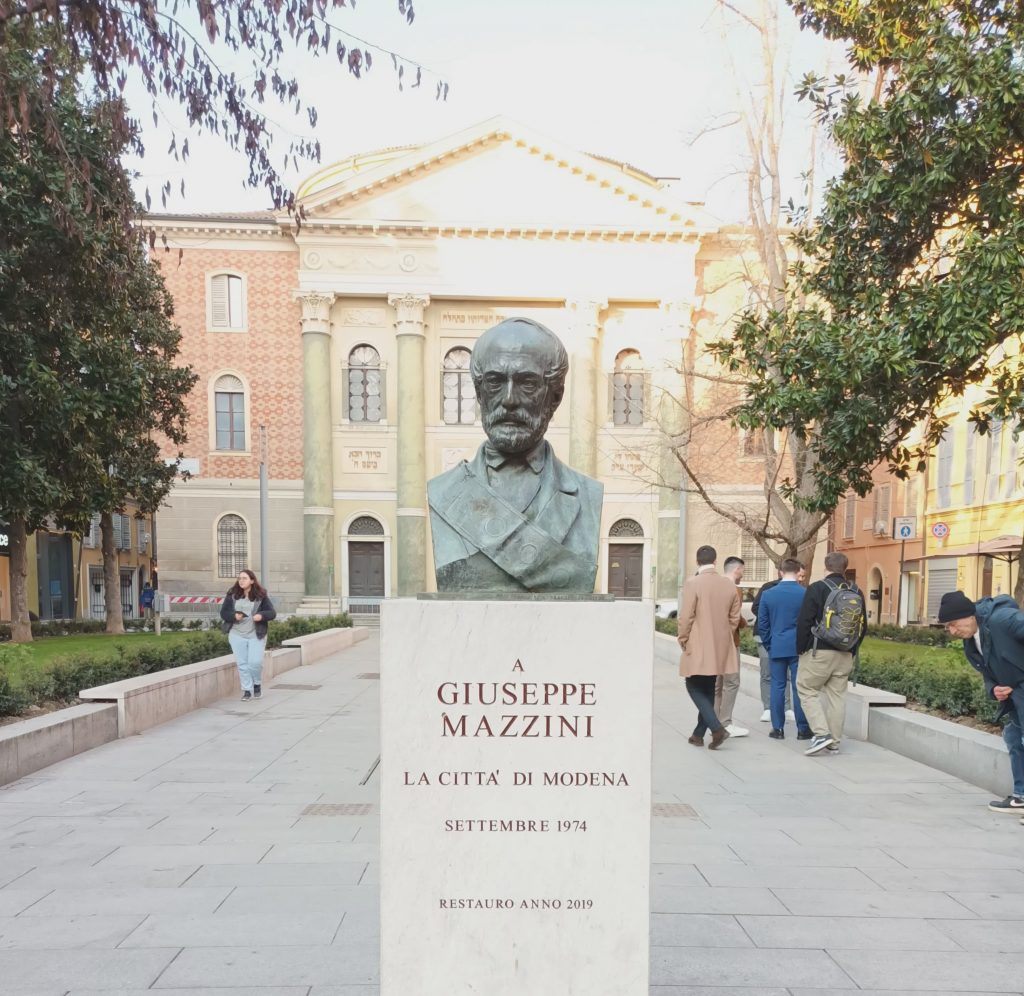

Un peu plus haut, on tombe sur la place Mazzini, nommée en hommage à Giuseppe Mazzini, révolutionnaire et patriote italien. Une statue lui rend hommage.

Également présente à l’entrée de la place, une carte des lieux bombardés de Modène pendant la Seconde Guerre mondiale.

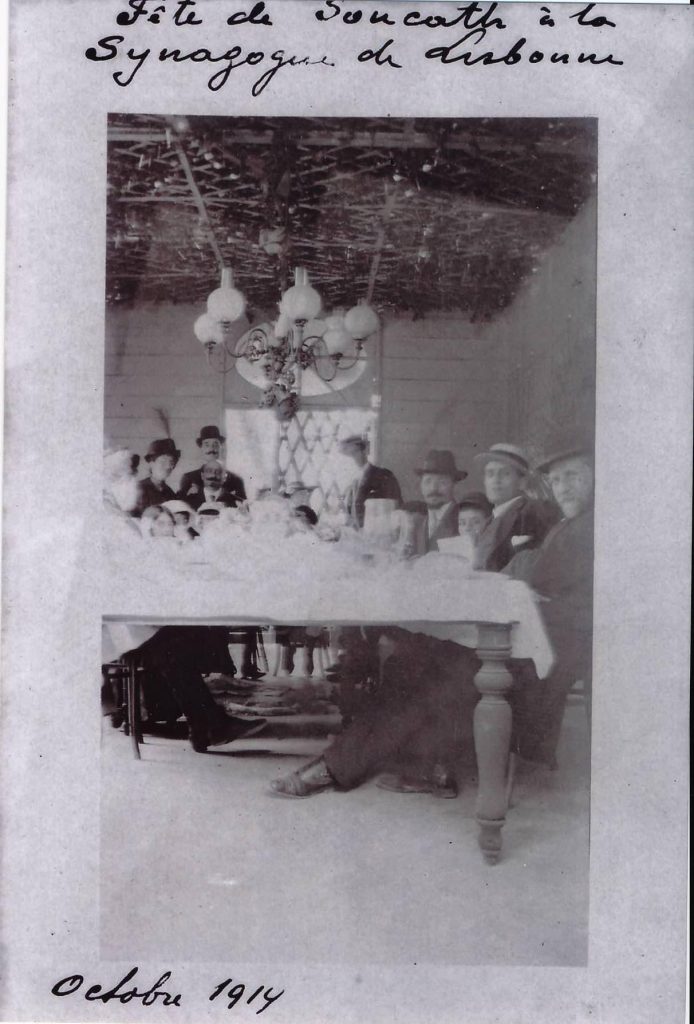

Au bout de cette place se situe une très belle synagogue orientalisante, construite entre 1869 et 1873, sur un projet de Ludovico Maglietta. Elle a une double façade, l’une donnant sur la piazza Mazzini, l’autre sur la Via Coltellini et, à l’intérieur, la salle de prière de forme circulaire est entourée par une colonnade corinthienne qui soutient la galerie des femmes.

Sur la façade de la synagogue est inscrit en hébreu « Baroukh haba beshem Hasehm » et « Ptekhou li Shaaré tsedek », signifiant respectivement, « Soyez les bienvenus au nom de Dieu » et « Que les portes de la Justice me soient ouvertes ». Un message d’ouverture et de quête de tikoun olam, la réparation du monde.

La rue sur la droite de la synagogue est la via Biasa, sur et aux alentours de laquelle se trouvait le ghetto.

On arrive ensuite devant l’impressionnant bâtiment du Palazzo Ducale, lieu de formation des officiers de l’armée italienne, qui donne sur la Piazza Roma.

En prenant à gauche on aperçoit sur la Piazza San Domenico la statue d’une femme sur le Monument de la Liberté.

A droite de la place, on trouve une statue du célèbre chanteur d’opéra Luciano Pavarotti sur la rue Carlo Goldoni qui vous tend les bras, invitation à entrer dans le théâtre communal qui porte son nom et se situe derrière lui. A côté duquel se situe le musée Pannini, moins généreux et surprenant en présentation que les autocollants qu’on trouvait enfant dans ses paquets.

Dans le même ensemble du Palazzo Santa Margherita, il y a une bibliothèque fréquentée par les étudiants qui s’attablent dans la cour, où depuis 2023 est présentée une exposition qui présente de nombreuses photos de rues de Modène en 1973 et les mêmes lieux photographiés en 2023. Avec comme changements perceptibles, les vélos remplacés par les voitures, les portails de sécurité ajoutés et surtout les nombreux bâtiments rénovés. Ce qui, dans la ville qui accueille le musée Ferrari, n’est finalement qu’un hommage.

Un peu plus haut, l’école hippique des officiers italiens assure la transition avant d’arriver au joli petit Parco Ducalo Estenze qui vous mène à la gare. Et si vous avez le temps, que vous avez effectué votre visite à 300 km/h, vous mériterez de visiter le musée Enzo Ferrari, situé derrière le parc, à droite de la gare.

Sublime ville au centre médiéval inscrit au patrimoine mondial, Ferrare n’apparait pas comme un vaste enclos muséal encerclé par une ville. Au contraire, son centre historique est relayé délicatement par de belles et longues rues menant aux monuments et à une douceur de vivre loin d’être passagère et à laquelle ses habitants s’accrochent, comme ce fut le cas, malgré tout, pour les personnages du film Le Jardin des Finzi Contini (1970) de Vittorio de Sica…

Histoire des juifs de Ferrare

La présence juive à Ferrare date au moins du 13e siècle, lorsque la ville accueillit des juifs originaires d’autres villes d’Italie et d’Europe. Cette présence est officialisée en 1287 par une ordonnance. Tant qu’elle resta la capitale des ducs d’Este jusqu’en 1598, Ferrare fut l’un des grands centres du judaïsme italien et européen avec plus de 2 000 juifs pour 30 000 habitants à l’âge d’or, entre le 15e et le 16e siècle. Une période de l’histoire où de nombreux artistes et écrivains y trouvent également refuge.

Une synagogue est construite en 1481. Un synode regroupant les rabbins d’Italie se déroule à Ferrare en 1534. Ashkénazes venus d’Allemagne et séfarades accueillis après leur expulsion d’Espagne y vivaient côte à côte sous la protection des autorités locales, sans devoir porter un signe distinctif, sans obligation de résidence dans tel ou tel quartier de la ville.

La grande rue qui relie la Ferrare médiévale à la Ferrare Renaissance, le corso della Giovecca, témoigne de ce passé heureux. De prestigieux rabbins et médecins vivaient dans la ville qui fut, comme Bologne, un haut lieu de l’imprimerie juive. Abraham Usque y publia, en 1555, la célèbre Bible de Ferrare.

La situation se précipita en 1597 lorsque le duc Alfonse d’Este mourut sans héritier mâle. La papauté prit le contrôle de la ville abandonnée par la cour d’Este qui partit pour Modène, comme de nombreux juifs. Puis, le ghetto fut instauré en 1627.

Malgré les difficultés et même après l’émancipation (1859), les juifs restèrent assez nombreux dans la ville, jusqu’aux lois raciales imposées par Mussolini en 1938. Cette tragédie a été admirablement racontée par l’écrivain Giorgio Bassani qui a consacré la plupart de ses livres à la Ferrare juive. Près de 200 juifs sont arrêtés et déportés dans les camps à partir de 1943. Les fascistes détruisent une synagogue et d’autres biens immobiliers de la communauté. Suite à la Libération, une petite communauté juive renait et accueille depuis 2017, le Musée national du judaïsme italien et de la Shoah (MEIS) .

Visite de Ferrare

Le MEIS, est accessible depuis la gare en prenant la Via Pavia. Sur le chemin, on remarque à gauche le stade de foot de la ville et à droite l’Aqueduc où l’on observe une statue d’un homme qui déverse de l’eau sur des enfants. D’ailleurs, ce lieu accueille le centre d’assistance familiale.

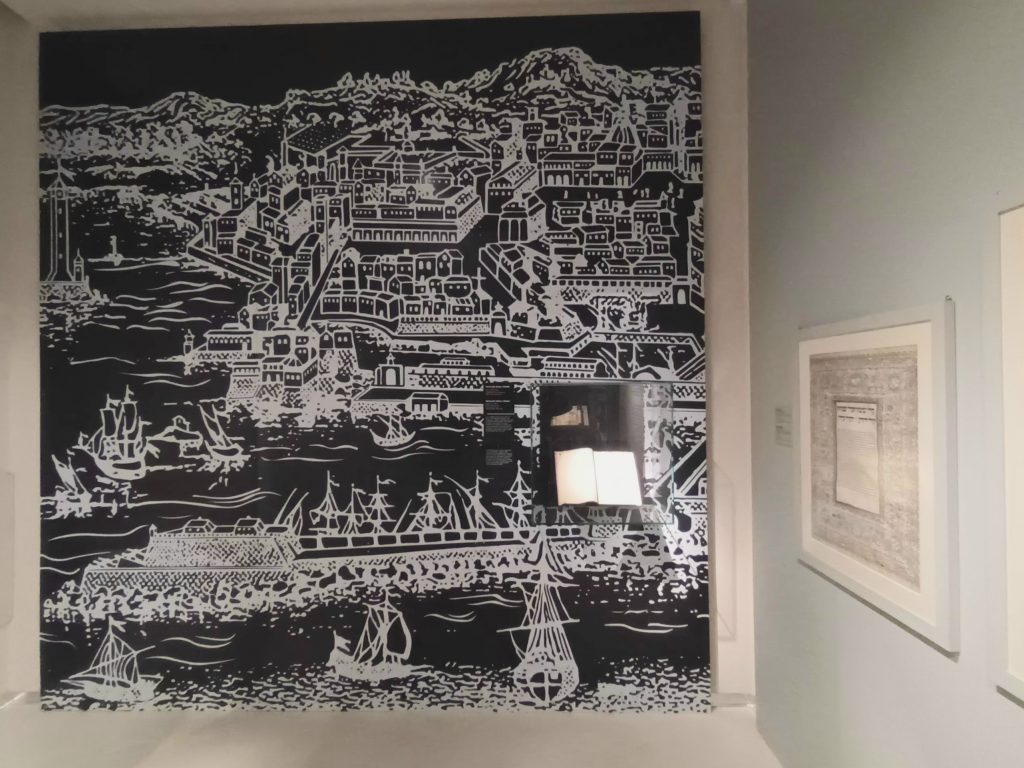

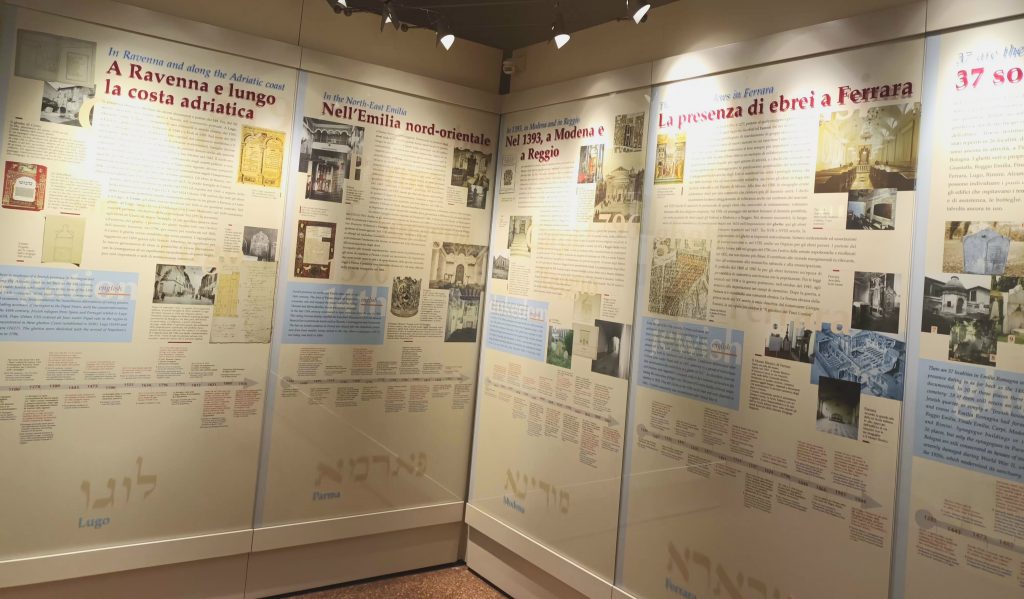

L’exposition permanente se situe dans le bâtiment intérieur du MEIS, séparé par un parc et l’exposition temporaire dans celui situé à l’avant du complexe. L’exposition permanente est consacrée au judaïsme italien, de la période de l’Antiquité à la Renaissance.

Objets anciens, panneaux, reproductions et vidéos de spécialistes accompagnent de manière très harmonieuse cet itinéraire. Un ensemble très apprécié par les jeunes notamment, puisqu’en revisitant le musée en 2024, nous avons pu voir une classe de collégiens de Ferrare suivre avec enthousiasme ce parcours ludique.

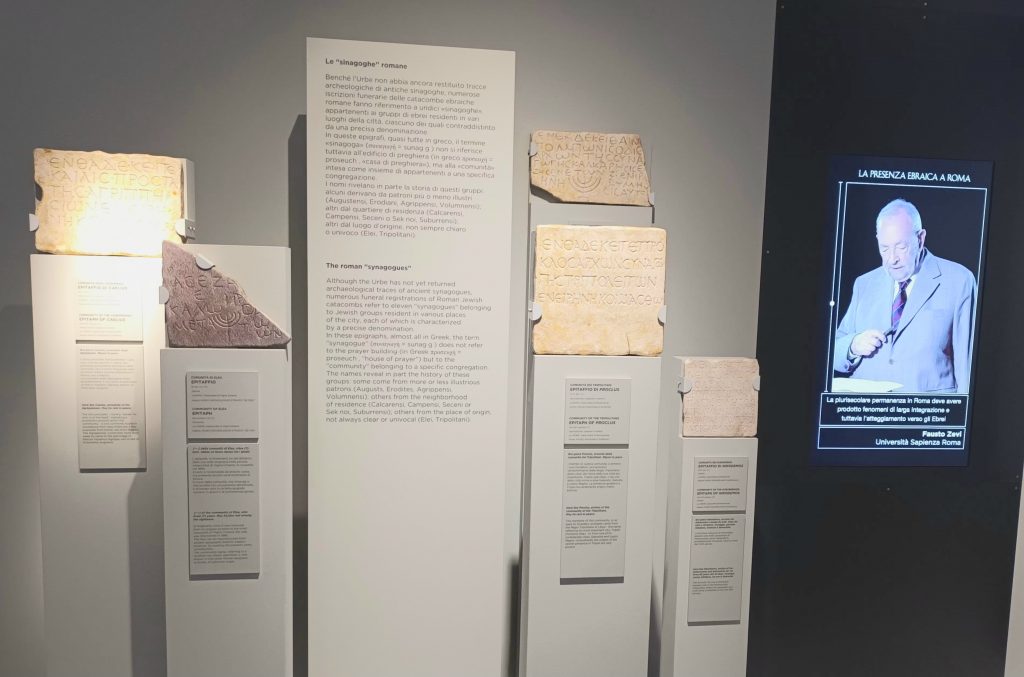

A l’image du musée juif de Bologne, la visite commence par une présentation générale du judaïsme. On découvre d’abord les plus anciennes traces, puis on arrive sur la Révolte de 70 en Israël contre les Romains, avec la reproduction de la célèbre gravure de l’Arc de Titus. On découvre aussi la synagogue très ancienne d’Ostie.

Les panneaux indiquent que les juifs sont citoyens romains depuis 212, grâce à l’Edit de Caracalla, comme toutes les autres minorités. Un accueil un peu mitigé par Sénèque et d’autres intellectuels, ne comprenant pas « l’utilité » des coutumes juives, notamment le jour de repos, considéré par eux comme oisif.

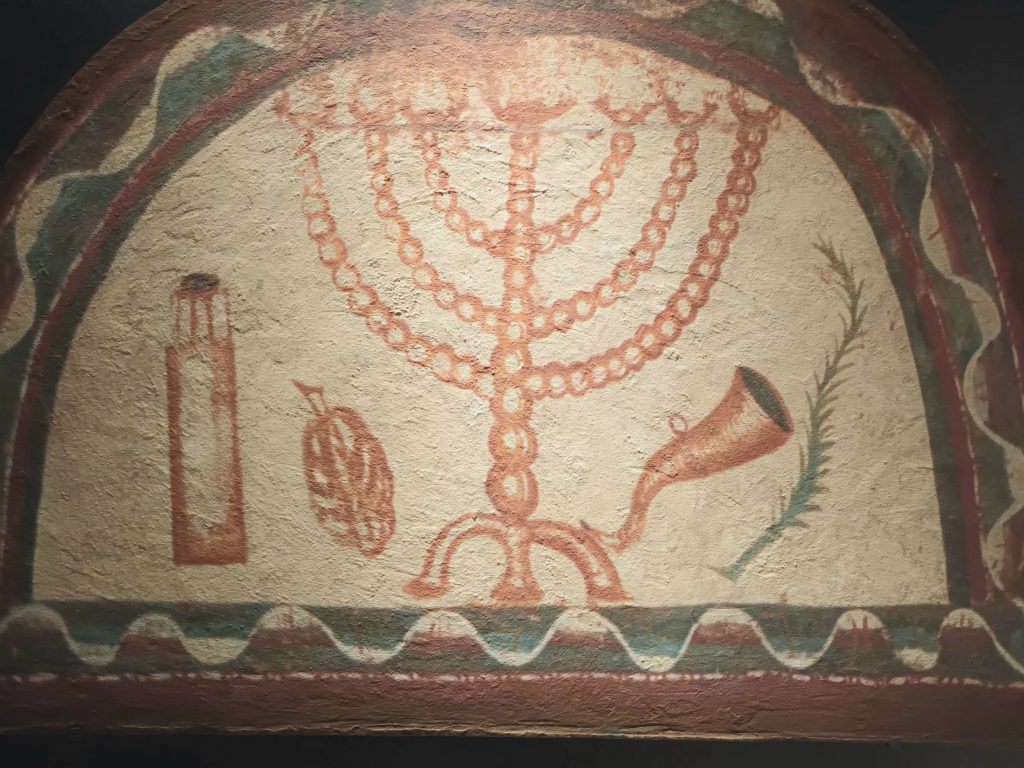

On aperçoit ensuite les anciennes catacombes avec un dessin de menorah datant du 2e ou 3e siècle et trouvées par accident en 1859 à via Antiqua. Puis, une mosaïque du sud de l’Italie. A partir de 313, la situation s’empire pour les juifs, notamment lors de la promulgation de lois très dures par Constantin, interdisant les couples juif-non juif. Néanmoins, la pratique du judaïsme demeure libre.

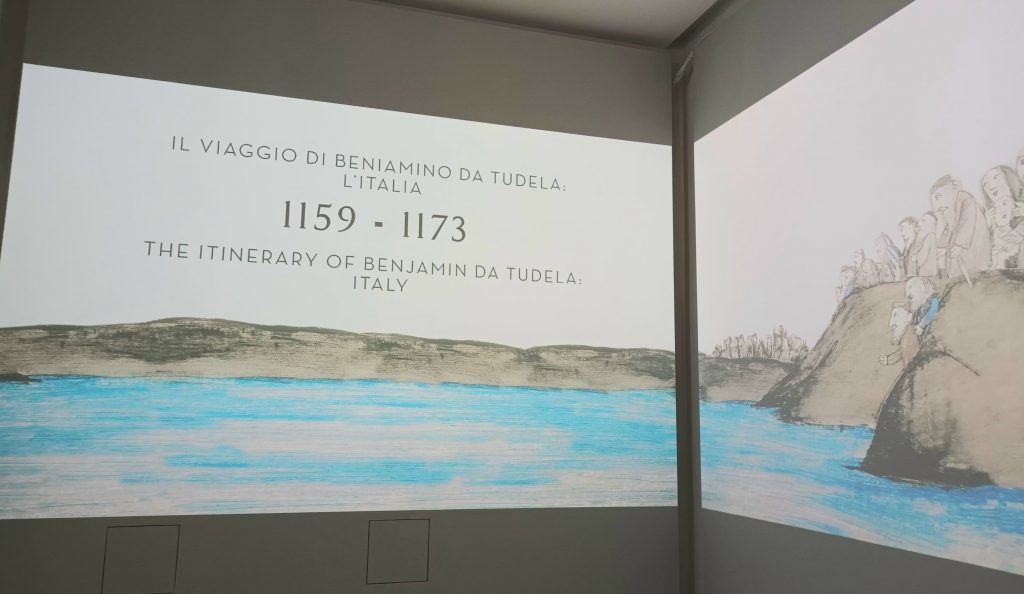

Un film est ensuite projeté sur les murs d’une pièce, racontant le célèbre voyage de Benjamin de Tudèle au 12e siècle à la découverte de la variété du judaïsme européen. Avec des images sur trois murs en simultanée.

Suite au déclin de Rome et à l’Inquisition, on découvre ensuite les migrations des juifs italiens vers d’autres régions, notamment au nord. Du 14e au 16e siècle l’attitude des dirigeants politiques et religieux varie. A cette époque sont instaurés les ghettos, en commençant par celui de Venise en 1516. Le musée souligne les exceptions de Pise et Livourne, villes qui ne bâtirent jamais de ghetto pour y enfermer les juifs. Le Duc Ferdinand de Medicis invita les juifs à s’y installer et y travailler librement. Ils purent y jouir de la liberté de culte, protégés de l’Inquisition.

L’exposition permanente s’arrête donc à cette période. Les responsables du musée nous ont affirmé que le musée préparait la suite de l’exposition permanente allant de la Renaissance à l’époque contemporaine.

En sortant du musée, vous prenez à droite sur la Via Piangipane, puis Via Boccacanale di Santo Stefano à gauche et la deuxième à droite sur la très belle Via delle Volte avec, comme son nom l’indique, une multitude de passages surélevés voutés.

A la sortie de Via delle Volte, vous prenez à gauche sur Via delle Scienze où se trouve la Biblioteca Ariostea . Laquelle possède dans ses réserves de nombreux manuscrits, ouvrages et gravures sur la Ferrare juive.

En poursuivant dans cette rue vers le nord, vous prenez la première à gauche et tombez sur la Via Giuseppe Mazzini. Au numéro 95 de celle-ci, vous verrez la vieille synagogue de Ferrare. La magnifique scola tedesca ne sert actuellement que pour les grandes cérémonies. La salle de prière est éclairée par cinq grandes fenêtres donnant sur la cour. Le mur opposé est décoré de très beaux médaillons et stucs montrant des scènes allégoriques du Lévitique.

En haut d’un autre escalier et d’une longue galerie, se trouve aussi l’élégante salle de la scola italiana, qui n’est plus consacrée au culte. Sur le mur du fond, sont exposés trois précieux aronot de bois laqué et ouvragé. Celui du centre, tout d’or et d’ivoire, appartenait à la scola italiana, les deux autres, bleu vert, avec chacun deux magnifiques colonnes torsadées, viennent de l’ancienne scola spagnola, via Vittoria. Dans le vestibule ont été placés des meubles provenant de l’académie rabbinique.

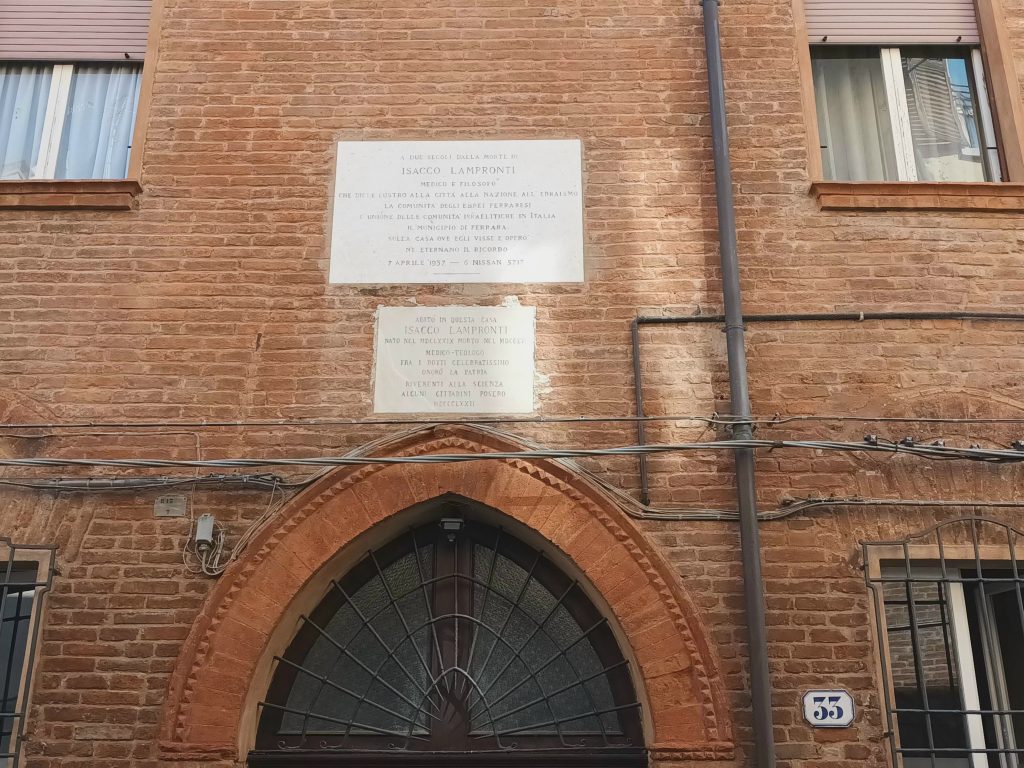

Un peu plus loin sur la Via Mazzini vous tournez à gauche sur la Via Vignatagliata, une des rues principales de l’ancien ghetto juif . Au numéro 33 se trouve la maison d’Isacco Lampronti, médecin, philosophe et représentant important de la communauté.

L’école juive était située au 81 de la même rue avec ses nombreuses jolies maisons orangées.

Une petite place porte le nom de Lampronti entre Via Vittaglia et Via della Vittoria, une des autres rues principales du ghetto de Ferrare.

En sortant du ghetto, on empreinte la Via Ragno jusqu’à la Corso Porta Reno qui mène à la très belle Piazza Trento-Trieste, où domine la Cathédrale de Ferrare et la Torre della Vittoria. Entre celles-ci, se situe le beau Palazzo Municipale, le tout formant un centre-ville spirituel et temporel rassemblé, comme dans de nombreuses villes italiennes de la région.

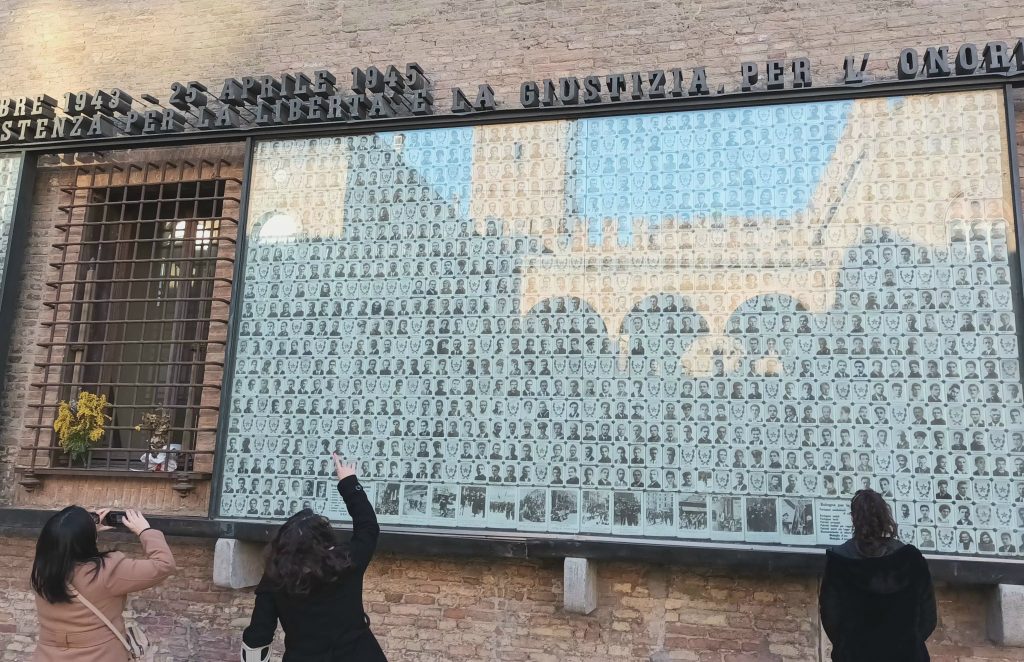

De nombreux hommages sous formes de plaques sont posés sur les bâtiments municipaux et palais entournant la cathédrale, en souvenir des personnes de différentes époques qui se sont battues pour la liberté.

Un peu plus haut sur la Corso Porta Reno, on arrive au château entouré de bassins d’eau, à se demander lequel des deux protège l’autre.

En faisant le tour du château par la gauche, on arrive Corso Ercole d’Este. Celle-ci mène du grand château vers le musée de la Résistance, les extérieurs du tournage du film Finzi-Contini et le célèbre Palazzo dei Diamanti, nommé ainsi à cause de son architecture toute particulière. Il accueille de très belles expositions.

Un peu plus loin on tourne à gauche sur la via Arianuova vers le petit cimetière juif levantin , trace de l’ancienne présence sépharade de Ferrare. Il est situé sur la petite Via Gianfranco Rossi entre quelques maisons et un parking et à côté d’une école où l’on peut voir sur le mur extérieur une plaque en hommage à un professeur déporté à Buchenwald. Le cimetière est actuellement fermé au public.

Pour se rendre ensuite au le cimetière juif , on peut traverser le joli parc Massari, qui pourra nous faire penser à l’immense actrice Léa Massari, même s’il s’agit dans ce cas d’un hommage bien plus ancien. Il y a beau y avoir un café nommé Central Park, peu de chance que ce parc soit jumelé avec celui de Manhattan.

Mais il est agréable de s’y promener pour y saluer notamment les statues de Verdi et Dante et admirer la fresque de 2015 consacrée au 70 ans de la libération de Ferrare.

En sortant du parc, on prend la rue Corso Porta Mare. Puis, on arrive Via delle Vigne au Cimetero Ebraico, en usage depuis 1620, face à sa grande porte d’entrée avec des inscriptions hébraïques. Le cimetière est principalement accessible au public le matin.

Suite à cette longue journée, vous pourrez profiter de la belle place Ludovico Ariosto, en choisissant de s’asseoir sur les bancs en pierre qui l’entoure ou au café sous les arcades qui vous rappelleront Bologne.

Interview

Le MEIS représentait un défi dès sa construction, à savoir transformer un lieu d’enfermement en un espace ouvert et inclusif. Rencontre avec Rachel Silvera, Directrice de la communication du MEIS, qui nous parle de ce lieu important du patrimoine culturel juif italien et des nombreux projets qu’il organise.

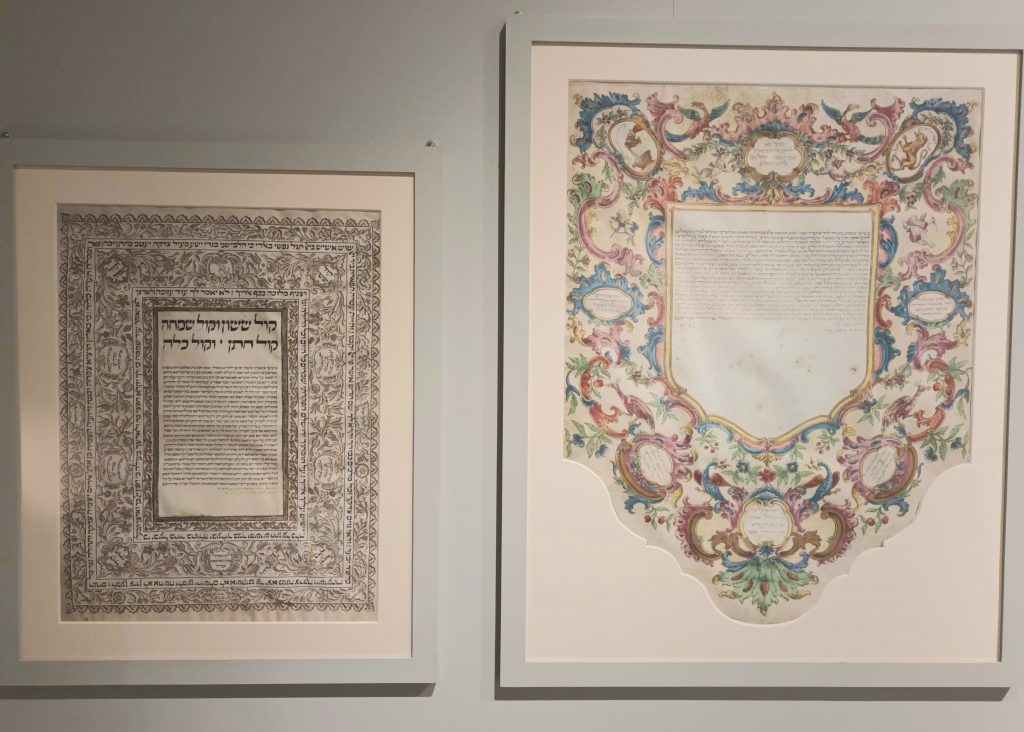

Jguideeurope : Pouvez-vous nous présenter certains des objets exposés dans l’exposition permanente consacrée à l’histoire des Juifs d’Italie ?

Rachel Silvera : Dans notre exposition permanente « Les Juifs, une histoire italienne », nous présentons des objets prêtés par d’autres musées italiens, des reconstitutions et des installations multimédia. Par exemple, nos visiteurs peuvent admirer le relief de l’Arc de Titus montrant le butin du Temple, une reproduction en plâtre réalisée en 1930. Le relief représente la procession triomphale de Titus à Rome après la campagne militaire en Judée, paradant les butins pillés du Temple de Jérusalem. On trouve également des reconstitutions de catacombes juives, à Rome (comme la Villa Torlonia et la Vigna Randanini) et dans le sud de l’Italie (Venosa).

Comment percevez-vous l’évolution de l’intérêt pour les études sur la Shoah en Italie ?

C’est un moyen fondamental : 1) de connaître l’histoire et de renforcer la prise de conscience ; 2) d’offrir des outils utiles aux étudiants et de transmettre des valeurs à la prochaine génération ; 3) de combattre le déni et la déformation de l’Holocauste.

Quels projets éducatifs axés sur la Shoah sont menés par le musée ?

Pendant la pandémie, nous avons organisé deux importants événements en ligne pour les élèves, consacrés à la Shoah et à l’avenir de la mémoire. Nous avons touché plus de 12 000 élèves. Chaque année, nous proposons également un cours en ligne destiné aux enseignants et axé sur l’histoire de la Shoah et la relation avec les nouveaux médias. Nous travaillons également sur un projet financé par le ministère de l’éducation publique avec un lycée de Ferrare (Liceo Roiti) et l’Institut d’histoire contemporaine de Ferrare : les étudiants travaillent avec nous pour créer une exposition sur les lois raciales et la persécution.

Pouvez-vous nous raconter une rencontre émouvante au Musée avec un visiteur ou des participants à l’exposition ?

Le Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (musée national du judaïsme italien et de la Shoah) se trouve à Ferrare, dans les anciennes prisons de la via Piangipane. Pendant la guerre, ses murs ont emprisonné des opposants antifascistes et des Juifs, dont l’écrivain Giorgio Bassani, Matilde Bassani et Corrado Israel De Benedetti. Le défi consistait à transformer un lieu d’enfermement en un espace ouvert et inclusif.

Lors de la dernière Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, nous avons dévoilé une plaque commémorative qui rappelle l’histoire de ce lieu. L’invité spécial était Patrizio Bianchi, le ministre italien de l’éducation. Ce fut un moment très émouvant.

Bologne est connue pour avoir été une des principales villes européennes du Moyen âge. Grâce sa grande population vivant au sein de ses murailles, la richesse de l’agriculture locale, le développement des échanges commerciaux avec les autres villes d’Emilie-Romagne, mais aussi et peut-être surtout par ce dynamisme assuré par son université, la plus ancienne d’Europe.

Histoire des juifs bolognais

Les premières traces de la présence juive bolognaise date de 1353, un document mentionnant un certain Gaio Finzi, « judeus de Roma ». Des juifs originaires des villes environnantes de Fabriano, Pesaro, Orvieto et Rimini s’y installent également dans la deuxième moitié du 14e siècle.

Les rabbins italiens se réunissent à Bologne en 1416 afin de s’accorder sur une requête soumise au Pape Martin V. En 1468, un professeur d’hébreu est recruté par l’université de Bologne. Entre 1477 et 1482, de nombreuses maisons d’éditions juives voient le jour et demeureront actives jusqu’à la moitié du 16e siècle.

Suite à l’Inquisition espagnole de 1492, des juifs sépharades s’installent à Bologne, parmi lesquels le rabbin Jacob Mantinus. Ovadyah Sforno, médecin et rabbin fonde une école talmudique renommée en 1527. En 1553, suite à une campagne de la contre-réforme, des Talmud et autres livres juifs sont brulés publiquement.

Deux ans plus tard, le Pape Paul IV impose aux juifs de vivre dans des ghettos juifs dans toutes les villes des Etats pontificaux. Celui de Bologne est créé en 1556 et fermé par deux portes. En 1569, les juifs bolognais sont expulsés de la ville. Le Pape Sixtus V autorise leur réinstallation en 1586. Mais ils sont à nouveau expulsés sept ans plus tard.

Ce n’est qu’en 1796, avec la conquête de Napoléon que les juifs sont autorisés à y revenir et surtout à pratiquer librement leur culte, comme c’est le cas en France, suite au souffle émancipateur de la Révolution de 1789.

Signe de sa reconnaissance officielle, la communauté juive dispose d’un oratoire en 1829. Suite à la perte de pouvoir de l’Eglise et la proclamation de la République romaine, tous les juifs italiens sont officiellement proclamés libres en 1860. Neuf ans plus tard, un terrain dans le cimetière municipal de Bologne est accordé aux juifs. La synagogue de Bologne, construite par l’architecte Guido Lisi, est inaugurée en 1877.

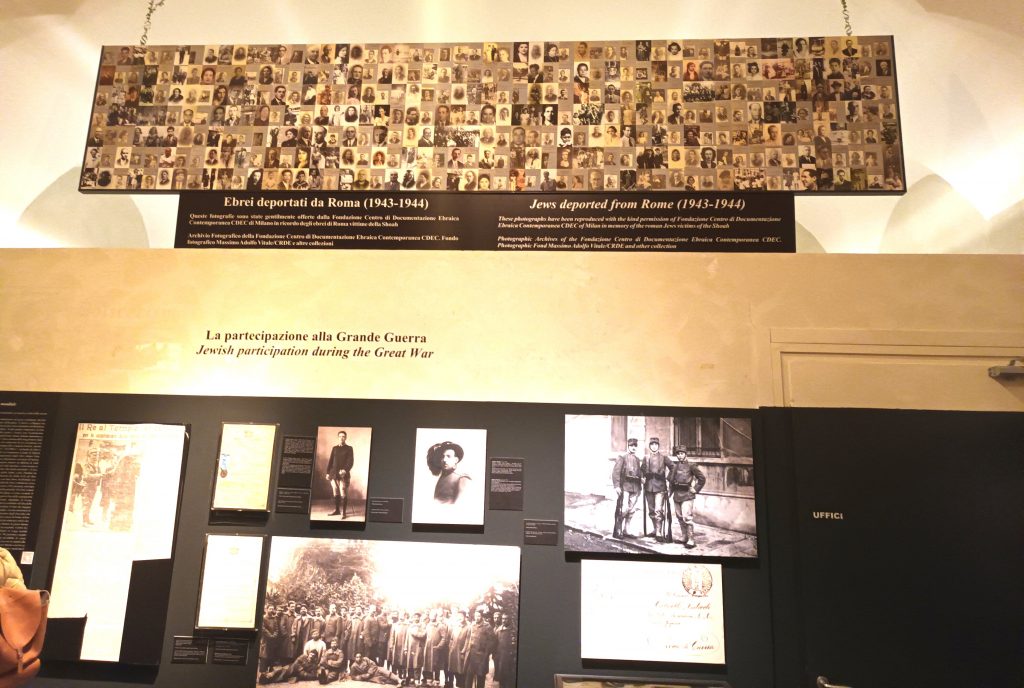

Suite à la promulgation des « lois raciales » en 1938 par le régime de Mussolini, les professeurs et élèves juifs sont exclus des écoles et universités. Les déportations des juifs bolognais débutent en novembre 1943. Ce sera le cas pour 85 d’entre eux, parmi lesquels le rabbin Alberto Orvieto. Suite à la Shoah, la communauté juive se reconstruit et compte en 2026 près de 300 membres.

Comme dans de nombreuses villes européennes, la ville de Naples a subi l’importation et l’instrumentalisation du conflit entre le Hamas et Israël suite au pogrom du 7 Octobre. Des manifestations violentes se sont produites à Bologne, notamment une supposée contre la police qui trouva « prétexte » au vandalisme de la synagogue en 2025.

Visite de Bologne

Nous vous invitons à suivre un itinéraire, dans cette somptueuse ville aux bâtiments et tempérament rouge le jour et aux subtils éclairages jaunes le soir.

Le train prend 7 minutes de l’aéroport à la gare, un peu l’Orlyval à Paris, sauf que vous arrivez directement au nord de Bologne intramuros. Dès qu’on descend, on remarque les arcades.

Des arcades de différentes époques, différents styles, présentes partout, surplombant les rues. Une politique d’extension immobilière mise en place suite aux problèmes de surpopulation dans cette ville qui fut déjà au Moyen-Age une des cinq plus grandes d’Europe. Une envie donc de construire vers l’avant et non vers le haut. Peut-être aussi une manière de protéger et d’accompagner les passants.

A droite de la gare, on trouve des quartiers populaires, ainsi que le MAMBO, musée d’Art Moderne, un ensemble culturel pluridisciplinaire qui accueil notamment une école de cinéma avec un joli graffiti en hommage à Agnès Varda à l’entrée. Mais aussi dans le coin, le parc nommé en hommage du 11-Septembre et le monument de la place Lamé, avec ces sculptures en souvenir des partisans.

Prenez le grand boulevard de la Via Giovanni Amendola qui part de la gare et débouche sur la place des Martyrs 1943-1945 et devient ensuite la Via Guglielmo Marconi qui mène directement à la synagogue de Bologne en prenant à gauche sur la Porta Nova.

La synagogue contemporaine se trouve rue Finzi, à l’entrée ouest du vieux quartier. Un petit oratoire fut fondé par Angelo Carpi dans sa maison en 1829. En 1868, la communauté en expansion loue une pièce dans un bâtiment rue Gombruti. Entre 1874 et 1877, une synagogue plus spacieuse est aménagée dans le même immeuble. La synagogue est détruite lors d’un raid aérien en 1943 et reconstruite en 1953.

La salle principale n’accueille plus que les grandes fêtes. En 2017, une petite synagogue a été construite en dessous du bâtiment. Lors des travaux, une mosaïque romaine et d’autres magnifiques œuvres anciennes ont été découvertes. Afin de les préserver et de permettre aux visiteurs de les voir, le sol de la synagogue a été construit sous la forme d’un grillage. La communauté est certes petite, mais elle demeure assez dynamique et accueille avec enthousiasme les visiteurs le shabbat. Lesquels, bien entendu, pour des raisons de sécurité, doivent faire la demande de visite par mail. La synagogue de Bologne a été victime d’une attaque antisémite en janvier 2025, causant des dégâts.

On reprend ensuite la Porta Nova qui débouche sur la Via IV novembre afin de retrouver le cœur de la vieille ville. On passe par devant le lieu où habita Marconi. Toujours en ligne droite, on arrive sur les célèbres Piazza Maggiore et Piazza Neptune, qui accueillent notamment les somptueux bâtiments de l’Hôtel de Ville (le Palazzio d’Accursio) et de la basilique, construite en deux temps comme on le voit de l’extérieur.

Ces places sont très fréquentées de jour comme de nuit, où se mêlent concerts improvisés, terrasses, étudiants, sorties de boulot et touristes.

A l’extérieur du Palazzio d’Accursio est installé un hommage aux Partisans qui sont morts pour libérer Bologne lors de la Seconde Guerre mondiale. On se dirige vers le musée médiéval en prenant la rue Via dell’Independenza, passant devant l’imposante cathédrale San Pietro et les très belles et interminables arcades et ses boutiques de marques.

Vous tournez à gauche sur la Via Manzoni pour arriver au Musée médiéval , une étape importante permettant découvrir l’histoire de Bologne et la grandeur de cette ville en ces temps-là. En entrant dans le musée, on découvre un chandelier en bois ressemblant fortement à une menorah.

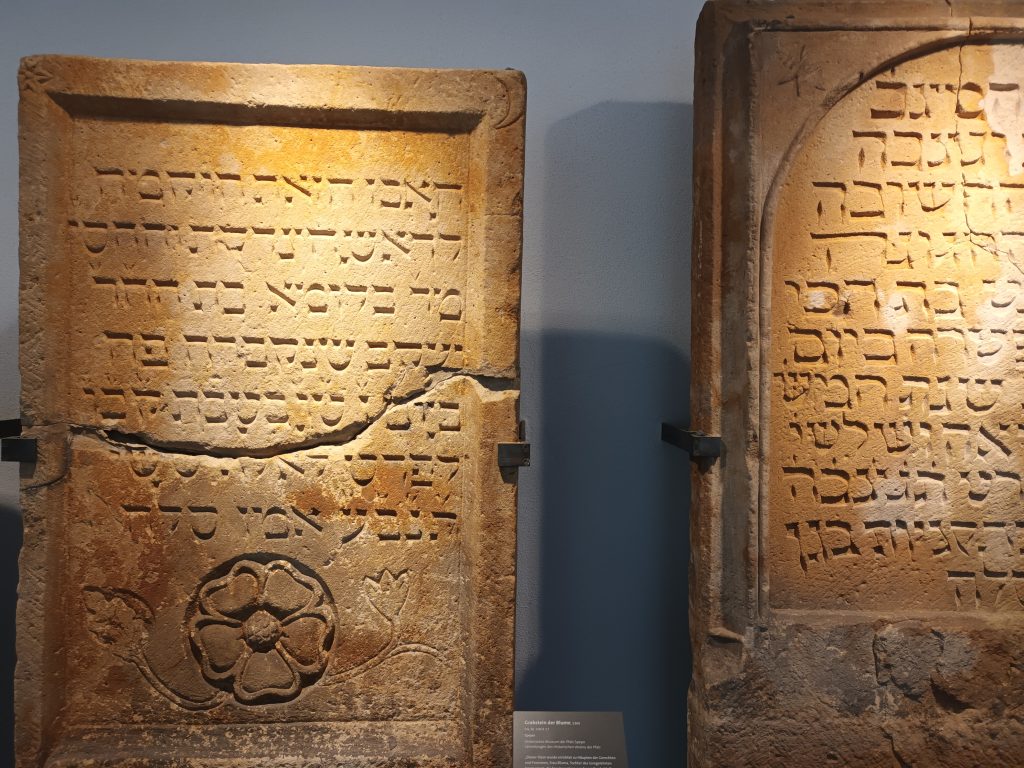

Entre les différentes salles de ce musée labyrinthe, sont exposées entre deux cour trois anciennes pierres tombales juives et une pierre tombale musulmane côte à côte.

Derrière la deuxième cour on trouve le Lippo di Dalmasio consacré aux œuvres du trecento et du quattrocento. On y présente des œuvres d’époque et on revient sur les liens économiques entre les Bologne et Pistoia ayant permis leur développement mutuel en cet âge d’or.

La visite se poursuit dans d’autres pièces avec notamment des fresques gothiques avec des professeurs entourés d’étudiants en cette ville du savoir. On trouve ensuite des petites statues très appréciées dans la Renaissance, d’immenses livres mêlant textes et graphisme ancien, des tenues de chevaliers.

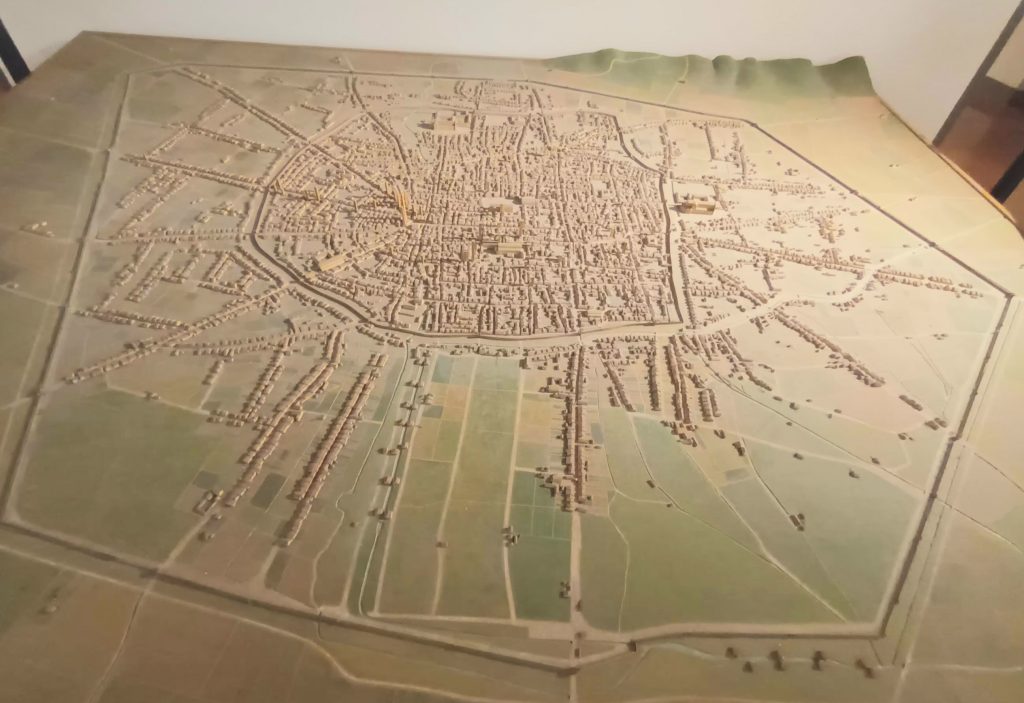

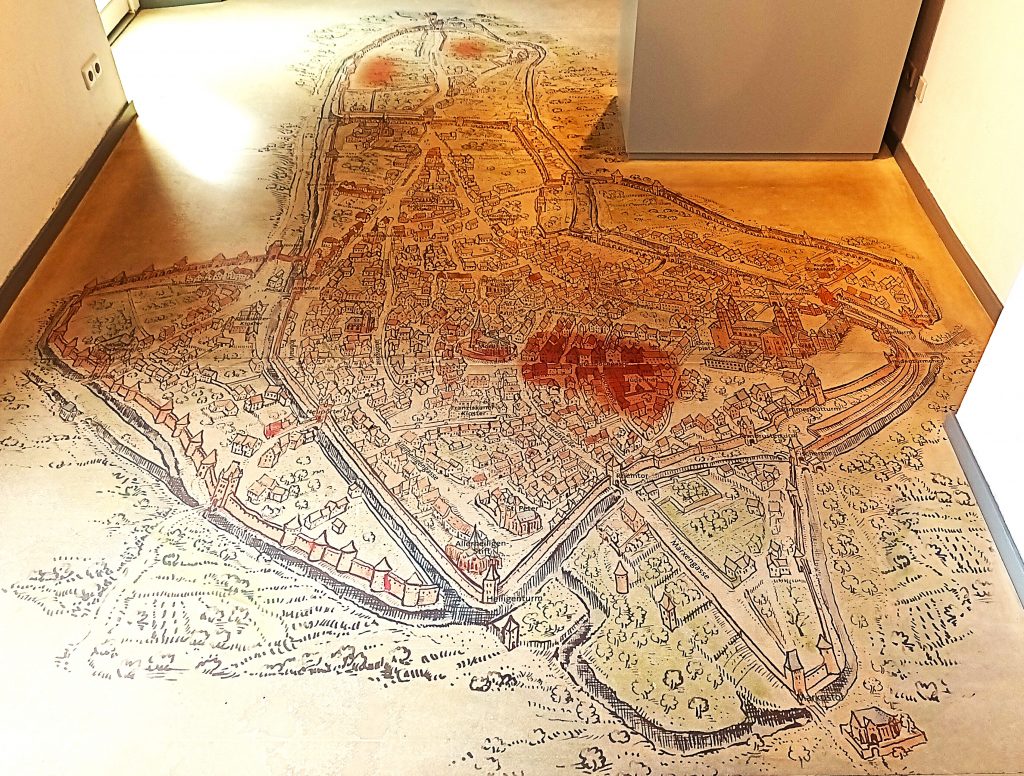

Et surtout une très belle maquette de la ville à l’époque médiévale, qui comptait au 13e siècle 50 000 habitants, une des plus peuplées d’Europe à cette époque.

En sortant du musée, vous reprenez la Via dell’Independenza vers le nord puis tournez sur la première rue à droite. Situé Via Goito, le Palazzo Bocchi fut construit en 1545 et 1565 par Jacopo Barozzi et Sebastiano Serlio.

C’est un exemple type d’architecture de la Renaissance. L’érudit Achille Bocchi y fonda son Académie littéraire. Il fit apposer sur la façade deux inscriptions. L’une en hébreu extraite du Psaume 120 « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, De la langue trompeuse » ; l’autre en latin, tirée d’une épître d’Horace « Conduis-toi bien et tu seras roi, disent-ils ».

Poursuivant la Via Goito, vous débouchez sur la Via Guglielmo Oberdan. Il s’agit d’un des deux accès historiques du ghetto. Sur la rue Oberdan, vous prenez la Vicolo Tibertini. On y aperçoit une carte qui décrit les anciens lieux d’habitations des juifs bolognais. L’ancienne Via del Ghetto a été rebaptisée Vicolo Mandria.

La synagogue était située Via dell’Inferno. En entrant dans cette rue, on arrive sur la Via Canonica, puis enfin Via de’ Giudei, la rue des Hébreux et Via del Carro.

Au bout de celle-ci, on arrive sur les fameuses tours de Bologne, érigées au 12e et 13e siècles. La tour Asinelli mesure 97,2 mètres et la tour Garisenda ne mesure que 48 mètres, mais a eu le mérite d’inspirer Dante. Elle a été raccourcie car elle menaçait de s’écrouler.

En remontant la Via Zamboni, reprenant la Via del Carro puis la Via Valdonica, vous arriverez au Museo Ebraico di Bologna . Ce musée juif est installé dans le palazzo Pannolini qui fut, au XVe et au XVIe siècle, l’habitation de la famille homonyme de producteurs et marchands de draps de laine.

Musée d’avant-garde, inauguré en 1999, il est divisé en deux salles. Une consacrée à l’exposition permanente et l’autre à l’accueil aux expositions temporaires. La salle permanente commence par une présentation générale du judaïsme, des différentes coutumes, communautés et évolutions de celles-ci à travers le temps.

L’ancienneté des communautés italiennes est soulignée et leur accueil à l’enthousiasme fluctuant selon les dirigeants politiques et religieux des différentes époques depuis l’Antiquité. Un panneau indique que les juifs étaient présents dans 37 villes et villages. On parcourt l’histoire antique et contemporaine.

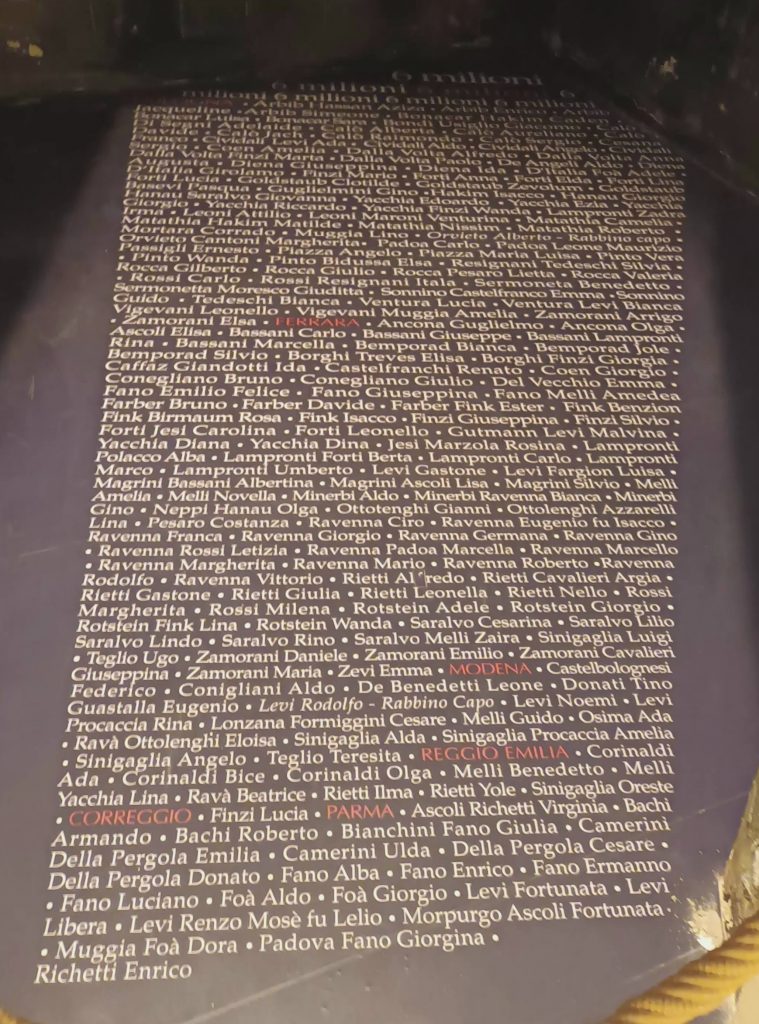

Une petite salle est également réservée à un monument en mémoire des déportés de la région dans les camps.

En traversant la place Verdi, le théâtre communal et le conservatoire avec son grand resto où se retrouvent de nombreux étudiants on arrive à l’Université de Bologne .

Fondée en 1088, il s’agit de la plus ancienne d’Europe ! Elle forme un grand complexe, divisée en départements d’études : physique, sciences naturelles, humanités, droit, littérature…

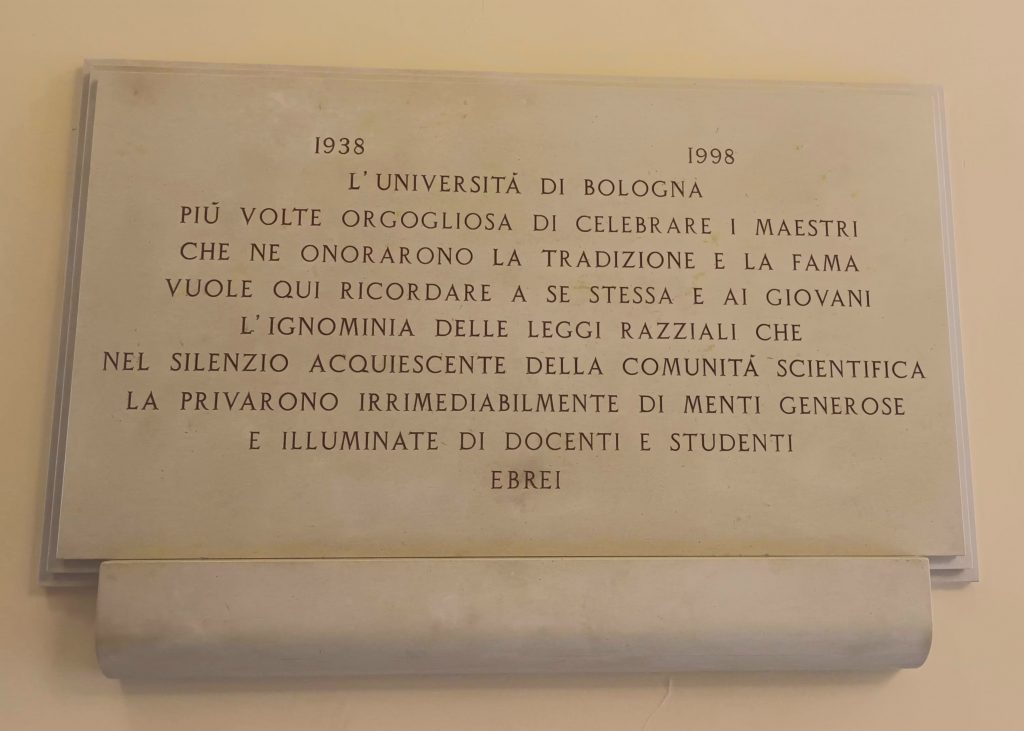

A l’entrée de l’université qui mène au musée, on trouve une plaque en mémoire des étudiants juifs qui subirent les lois de discriminations raciales en 1938, sous le régime mussolinien.

Dans le musée, lorsqu’on entre à gauche, on traverse différentes salles célébrant les découvertes scientifiques et tous les êtres courageux qui ont permis et accompagnés ces découvertes lors de luttes politiques et religieuses, en encourageant les rencontres et la curiosité. Le résultat étant bien entendu le développement de l’université accompagnant le statut de Bologne comme une des cinq villes européennes du Moyen âge.

En entrant à droite dans le musée, on aperçoit une salle dédiée à la stratégie militaire, avec les plans des forteresses, bateaux de guerre et anciens canons. Puis, une salle d’initiation à la science pour les enfants. A côté de laquelle était présenté en 2024 des œuvres artistiques japonaises du 20e siècle.

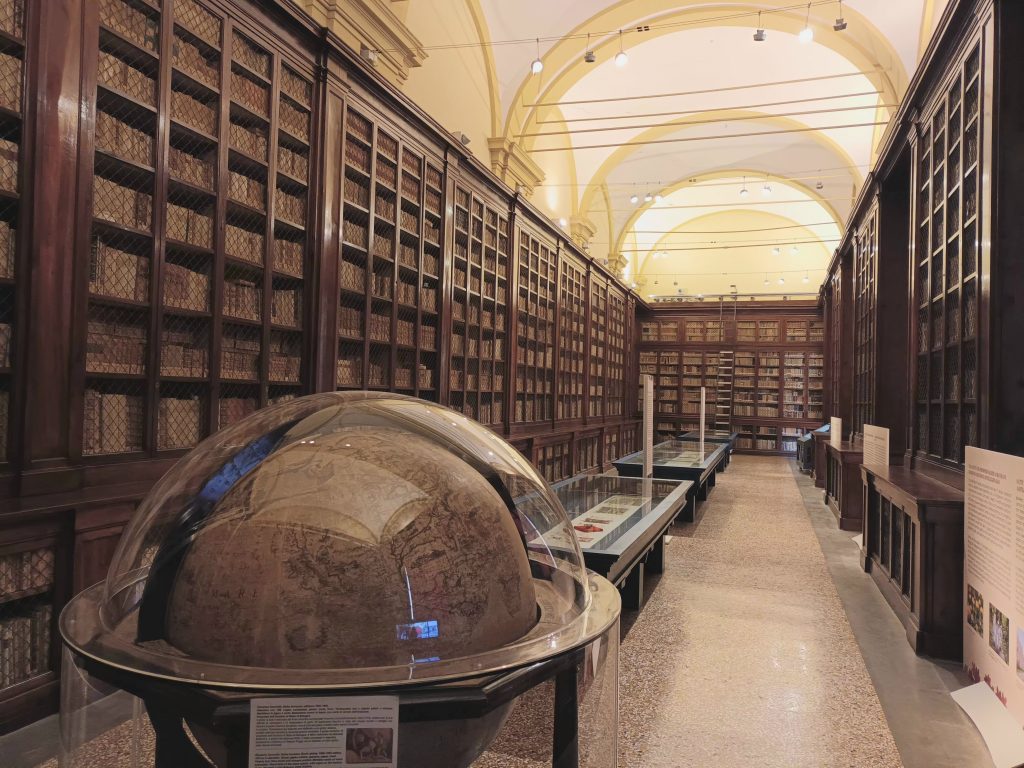

L’expo se termine par la très impressionnante et ancienne bibliothèque de l’université. A l’entrée de la bibliothèque nouvelle on trouve le buste d’un ancien étudiant, un certain Dante !

En sortant de l’université, vous vous dirigez vers la Via Irnerio pour arrivez sur la Piazza dell’8 Agosto qui accueille un grand marché. A sa droite, vous montez les marches du Parco della Montagnola. Un jardin aux étonnantes statues et fresques représentant les luttes entre animaux et êtres mythologiques, ainsi que des luttes historiques. Ces œuvres entourent la fontaine, et les nombreux enfants qui y jouent une fois l’école terminée.

En haut à gauche du jardin, vous verrez la Porta Galliera et en dessous et à côté les ruines anciennes. La gare se trouve juste en face. Derrière elle, à l’extérieure donc des enceintes de la ville, est situé le mémorial de la Shoah .

Inauguré le 27 janvier 2016, il se trouve au croisement de Via dé Carracci et Via Giacomo Matteotti. Deux rectangles en acier se font face. Entre eux, un couloir qui commence avec une largeur de 1.60 mètres et va en se rétrécissant jusqu’à 80 cm pour générer un sentiment d’oppression. L’intérieur des parallélépipèdes est un rappel aux dortoirs d’Auschwitz. Le sol est en ballast, comme les pierres fabriquées par les prisonniers Auschwitz I et II. Enfin, le choix de l’acier, une matière qui rouille et s’altère avec le temps est délibéré.

La très ancienne communauté juive de la ville, renforcée par l’arrivée de juifs d’Espagne au début du XVIe siècle, se réduisit de plus en plus dès les XVIIe et XVIIIe siècles avec le développement de Livourne.

L’actuelle synagogue, construite en 1756, a été plusieurs fois remaniée, notamment à la fin du XIXe siècle.

La visite s’impose au nom de la mémoire, même si les opérations d’urbanisme du début du siècle autour du port et les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, en 1943-1944, ont détruit la plus grande partie du centre-ville, comme la Livourne juive, notamment la Grande Synagogue.

Dans aucune cité italienne, les juifs ne jouèrent un tel rôle, et jamais ils n’y furent contraints à vivre dans un ghetto. Ils furent les vrais fondateurs de la ville et les maîtres d’œuvre de sa splendeur, appelés par le grand-duc de Toscane qui, avec l’édit de la Livornina du 10 juin 1593, leur garantissait, pour vingt-cinq ans renouvelables, la liberté du commerce, le droit de s’installer où ils voulaient sans porter les signes de l’opprobre comme les autres juifs du duché. Ils pouvaient avoir des serviteurs chrétiens, rouler en carrosse, etc. Mieux, Ferdinand Ier leur offrait sa protection contre l’Inquisition : « Nous désirons que, pendant ladite période, aucune inquisition, inspection, dénonciation ou accusation ne soit prononcée contre vous et vos familles, même si, dans le passé, elles ont vécu hors de nos dominions en tant que chrétiennes ou dénommées comme telles. »

Les marranes furent donc naturellement très nombreux dans la cité. Cette petite ville d’un littoral ravagé par les fièvres devint en quelques années un port florissant où la communauté juive jouait un rôle de tout premier plan. L’espagnol était sa langue officielle, le judéo-espagnol sa langue de tous les jours, utilisée d’ailleurs par tous les expulsés d’Espagne, à Salonique comme dans les autres ports du Levant. Puis, peu à peu, les juifs livournais créèrent un nouveau dialecte que les plus âgés parlent toujours, le bagitto, mélange d’espagnol, d’hébreu et de dialecte local.

La communauté livournaise connut son apogée aux XVIIe et XVIIIe siècles. Son déclin commença avec l’arrivée des troupes de Bonaparte, pourtant favorable aux autres juifs de la péninsule. Le blocus pénalisait le port. Avec l’unité italienne et l’émancipation, les juifs de Livourne émigrèrent vers Florence ou Rome. En 1900, il ne restait plus dans la ville que 2500 juifs, une diminution de moitié en cinquante ans. La Seconde Guerre mondiale et les déportations nazies faillirent donner le coup de grâce à la communauté, réduite aujourd’hui à 800 membres.

Achevée en 1962, la nouvelle synagogue , édifice de béton aux formes futuristes de l’architecte romain Angelo Di Castro, se dresse piazza Benamozegh (l’ancienne piazza del Tempio) où s’élevait le temple détruit par les bombardements de 1944. Le magnifique aron, du début du XVIIIe siècle, en bois doré et finement sculpté, provient de la vieille synagogue de Pesaro, dans les Marches.

Dans la toute proche via Micali, se trouve l’oratoire Marini qui, pendant toute l’après-guerre et jusqu’à la construction de la Nouvelle Synagogue, servait aux offices religieux. Au fond de la salle presque carrée de la yeshiva, on peut voir un extraordinaire aron de bois doré, aux décors floraux très finement travaillés. Il daterait du XVe siècle et serait arrivé à Livourne avec des juifs chassés d’Espagne. Certains experts estiment, néanmoins, que ce chef-d’œuvre est d’une facture plus tardive. Dans ce même bâtiment se trouve aussi le Musée juif qui regroupe, dans deux vitrines, quelques beaux objets liturgiques.

Le ghetto fut instauré dans cette ville en 1571, à la même période qu’à Florence. Une importante communauté juive vivait dans la ville, et des documents du début du XIIIe siècle évoquent déjà une universita iudarum. Le quartier juif s’élevait au cœur de la cité, près de la piazza Campo et s’étendait entre les actuelles via San Martino et via di Salicotto. Les étroites ruelles aux hautes maisons ont été en partie détruites pendant les travaux d’urbanisme de 1935, mais certaines ont gardé un peu de leur aspect original, comme dans la via delle Scotte, tout près de la synagogue, et parfois leurs noms (vicolo della Fortuna, vicolo della Manna).

La synagogue , de belle facture néo-classique, a été édifiée en 1756 sur les plans de l’architecte florentin Giuseppe Del Rosso. Sa construction dura trente ans. La grande salle, très haute de plafond, possède, au centre, une élégante bimah de bois sculpté, ornée de chandeliers à neuf branches. Les fenêtres sont entourées de moulures de colonnes ioniennes, et les murs sont ornés de quatorze versets bibliques au milieu de stucs baroques. Le bel aron du XVIIIe siècle est entouré de colonnes de marbre corinthiennes. En 2024, la communauté juive de Florence organisa une collecte de fonds afin de sauver la synagogue de Sienne, très endommagée suite au tremblement de terre de février 2023.

En face, dans la via degli Archi, s’élève l’ancienne fontaine du ghetto, qui était ornée d’une belle statue de Moïse. Celle-ci fut enlevée au siècle dernier sous la pression de juifs orthodoxes s’indignant de cette transgression de l’interdiction de la représentation humaine. Elle est depuis au Musée communal .

Aux portes de la ville, via Certosa, on peut aussi voir l’ancien cimetière juif dont les plus vieilles tombes datent du XVIe siècle.

À l’extrême sud de la Toscane, au milieu des collines et des cyprès, s’élève sur un piton rocheux cette bourgade qui fut jadis surnommée « la petite Jérusalem » par les juifs de Toscane. Une telle appellation n’est pas sans emphase, mais l’histoire de cette communauté, formée à l’origine de juifs fuyant les États du pape après les édits de 1555, est étonnante.

Ils y restèrent pendant presque quatre siècles, formellement en ghetto après 1622, mais commerçant ou travaillant même la terre dans une tranquillité quasi-parfaite, qui fut interrompue, en 1799, par des violences francophobes qui s’en prirent aux juifs, accusés d’être complices des idées nouvelles. Le recensement de 1841 enregistrait 3189 résidents, dont 359 juifs, soit un habitant sur dix.

Après l’émancipation en 1859, les juifs de Pitigliano restèrent sur place jusqu’au début du siècle, bénissant les temps et prénommant leurs enfants Garibaldi ou Mazzini, des noms des héros du Risorgimento. Puis, la communauté dépérit au profit de celle de Florence et de la capitale. Il reste toutefois un vin blanc casher, qui est le meilleur d’Italie, et une vieille synagogue, datant du XVIe siècle et refaite au XVIIIe siècle. Effondrée depuis les années 1960, elle a été restaurée et rouverte au public en 1995. Elle se dresse dans l’ancien quartier juif, au pied du château Orsini, à côté de l’ancien four à pain. Seul un mur de la synagogue , celui de la galerie des femmes, était demeuré intact. Le reste a été soigneusement reconstitué avec ses stucs dorés, ses inscriptions saintes en hébreu et les plaques commémorant la visite dans le temple, au début du XIXe siècle, des grands-ducs de Toscane, Ferdinand III et Leopold II.

L’ancien ghetto, créé en 1571, se situait au cœur de la vieille ville, près du marché, dans une zone totalement détruite à la fin du siècle dernier, qui se situait entre les actuelles via Brunelleschi, piazza della Repubblica et via Roma. Bernardo Buontalento, l’architecte du Grand Duc, fut chargé de la réalisation de ce quartier de réclusion. Les ruelles donnant sur le pâté de maisons furent murées à l’exception de deux portes, fermées le soir.

Là, comme à Sienne, s’entassèrent, dans un labyrinthe de venelles et de cours, les juifs venus de tous les villages et petites villes de Toscane. Ils étaient aussi exclus des corporations, et la fripe était leur seule activité autorisée. Ils restèrent dans le ghetto pendant presque trois siècles, jusqu’en 1848. Deux synagogues, l’une de rite italien, l’autre espagnol, furent détruites en même temps que le vieux quartier juif à la fin du siècle dernier. En 1882, peu avant l’inauguration du Grand Temple, furent ouverts deux petits oratoires, le premier de rite italien, et le second ashkénaze, installé, comme le commémore une plaque, dans un immeuble au no 4 de la via delle Oche, qui était le siège de la confraternité Mattir Assurim. Ils fonctionnèrent jusqu’en 1962.

L’imposant bâtiment de style néo- mauresque du Tempio maggiore a été inauguré en 1882, après huit années de travaux. Dessinée par Marco Treves, aidé par les architectes Mariano Falcini et Vincenzo Micheli, cette synagogue, à la majestueuse façade de pierre blanche et rose, est dominée par une grande coupole verte à laquelle répondent deux petits minarets sur le devant. Les Tables de la Loi surmontent le fronton. L’intérieur est somptueux, avec de riches décorations dans le style mauresque, des arcades, de fines colonnes et, au fond, une abside semi-circulaire où trônent l’aron et la bimah, séparés du reste de la salle de prière par une grille finement ouvragée. Les mosaïques et les fresques d’or et d’azur sont l’œuvre de Giovanni Panti. Pendant la guerre, les nazis utilisèrent le temple comme garage militaire et tentèrent de le dynamiter pendant leur retraite, sans grands dommages. Soigneusement restaurée, la synagogue subit en 1966 la grande crue de l’Arno qui l’emplit de quelque 2 mètres d’eau. Une grande partie des 15 000 volumes de la bibliothèque fut gravement endommagée.

La façade de la basilique Santa Croce

Elle est ornée d’une grande étoile de David qui intrigue volontiers le curieux. Dans leur Guida all’Italia ebraica, Annie Sacerdoti et Luca Fiorentino3 en racontent l’étrange origine : « En 1860, on décida d’enrichir de marbre polychrome la façade gothique du XIIIe siècle de l’église et le travail fut confié à l’architecte Nicolò Matas, juif originaire d’Ancône, qui intégra dans son projet cette grande étoile comme élément de décoration. Personne ne fit attention à l’origine juive de l’architecte, même s’il avait spécifié dans son contrat qu’il ne travaillerait pas le samedi. Au moment de sa mort, il mit encore plus dans l’embarras la communauté juive et les franciscains de Santa Croce, exigeant dans son testament d’être enseveli dans la basilique. Un compromis fut finalement trouvé: il est enterré juste à l’extérieur sous la rampe des escaliers face à l’entrée principale. »

Le Musée juif, ouvert en 1981, se trouve au premier étage de la synagogue, dans une vaste salle divisée en deux parties: l’une rassemble des photos et des témoignages iconographiques sur la vie des juifs florentins, l’autre, de très beaux objets rituels, notamment de l’argenterie et des broderies. Vous admirerez un très bel et très ancien rimmon, datant de la fin du XVIe siècle. À la sortie du musée, une grande plaque commémore les 248 juifs de la ville déportés et morts dans les camps ou exécutés par représailles.

Rencontre avec Emanuele Viterbo, Responsable de la Communauté juive de Florence

Jguideeurope : Comment le Musée juif de Florence a-t-il été créé?

Emanuele Viterbo : La conception du Musée juif de Florence, fortement soutenu par le rabbin Fernando Belgrado, a été lancée en 1981 à la suite du don de Marta del Mar Bigiavi. La première exposition occupait le premier étage dans une salle derrière la galerie des femmes et comprenait la section historique et les meubles et accessoires de maison du culte de la synagogue. Le projet a été conçu par l’architecte Alberto Boralevi, avec la conception de l’exposition par Dora Smooth. La deuxième partie du musée, ouverte en 2007, est située au dernier étage, et a été conçue par l’architecte Renzo Funaro en collaboration avec l’architecte Michael Tarroni. Elle et a été créée par Dora Smooth et pour la section industrie textile par Laura Zaccagnini.

Le musée a été divisé en deux sections : le premier étage contient le mobilier cérémoniel utilisé dans la synagogue, dans ce dernier ont été déplacés vers des objets pour le culte domestique. Une salle, organisée par Renzo Funaro et Liana Funaro, était consacrée à l’Holocauste.

Le choix des salles et de l’aménagement du musée a été fait sur la base de considérations muséologiques et de conservation. Tout d’abord, il a été décidé de l’installer dans le Temple qui, en raison de son importance artistique et historique pour sa monumentalité, représente non seulement l’idéal, mais est devenu une partie intégrante du cours de l’histoire juive à Florence. Les caves, bien que belles et impressionnantes, mais qui n’avaient pas de politique de sécurité en raison du danger d’inondations (dont la dernière, en 1966, s’élevait à deux mètres de hauteur au-dessus du dénivelé créé par les marches extérieures), ont été mis au rebut. C’est un musée relativement petit, mais très impressionnant.

Les collections du Musée juif de Florence sont réparties sur deux étages à l’intérieur de la synagogue.

La première section documente l’histoire des Juifs de Florence au cours des siècles et leur relation avec la ville. Dans les vitrines se trouvent des meubles, du textile et de l’argent, utilisés pour les cérémonies de la synagogue entre la fin des XVIe et XIXe siècles. Au deuxième étage, dans une salle avec une belle vue sur l’intérieur du temple, il y a des objets et du mobilier de dévotion domestique et privée, illustrant les moments forts des festivités et de la vie religieuse d’un juif comme la naissance, le mariage et les cérémonies religieuses. Beaucoup de ces objets sont des cadeaux de familles juives qui voulaient témoigner ainsi de leur attachement à la Communauté. Personnages importants de la communauté dans le chevalier David Levi, qui a laissé sa fortune pour construire la synagogue, et aidé le rabbin Shmuel Zvi Margulies, d’origine polonaise, qui a renouvelé le Collège rabbinique italien et l’a amené à Florence.

La visite se poursuit avec un film qui présente l’histoire de la communauté au cours des deux derniers siècles, et une salle du souvenir, où des photos et des archives de la vie des juifs à Florence. Selon l’évolution historique : l’égalité retrouvée après l’âge des ghettos, la persécution, les lois raciales, et la déportation vers les camps de la mort, la renaissance et la reconstruction après la guerre. Une salle informatique relie le musée de Florence aux principaux musées juifs du monde et replace la vie juive florentine dans un contexte très large.

Le musée se compose d’une première section, qui documente l’histoire du juif florentin de naissance, en 1437, au moment de la fondation du Ghetto, son extension en 1571, et de nouveau de 1704 à 1721, jusqu’à la démolition du dernier décennie du XIXe siècle. Ceci est illustré par des photographies de plantes, des images du ghetto détruit et d’anciennes synagogues. Des images plus récentes illustrent l’histoire de la conception et de la construction du temple. Il y a aussi un clin d’œil aux autres sites de la Florence juive.

La plupart des meubles proviennent de deux synagogues du Ghetto, que les Italiens ont ouvertes après la création du quartier destiné à être assigné à résidence par les Juifs en 1571, et les Espagnols et Levantins, ouverts quelques années plus tard, auxquels ont été ajoutés les objets qui appartenaient aux synagogues d’Arezzo et de Lippiano – communautés aujourd’hui éteintes – et près de la synagogue, pour laquelle elles ont été spécialement conçues. Un espace considérable est consacré aux ornements du Sefer Torah, les rouleaux de parchemin sur lesquels la Bible hébraïque est écrite.

La deuxième partie du musée, ouverte au dernier étage en 2007, est une collection d’objets et de dessins qui résument les origines de la communauté juive de Florence.

Si le chevalier David Levi est le symbole de l’excellence du judaïsme italien (illustré dans «l’italien», un beau portrait d’Antonio Ciseri en 1854), le noyau des juifs les plus influents était d’origine séfarade, originaire d’Espagne, par la suite, des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ici, vous pouvez voir des objets significatifs qui illustrent les moments les plus importants de la vie et des fêtes religieuses, avec des meubles personnels ou ménagers organisés par type et selon différentes occasions. La famille a un rôle très important dans la religion juive.

La plupart des six cents commandements (mitsvot) sont mis en pratique dans la vie quotidienne. De nombreuses expositions du musée retracent l’histoire d’une importante famille florentine, la famille Ambron-Errera, dont l’histoire peut être vue ici.

Tempio Maggiore est considérée comme l’une des plus belles synagogues d’Europe. Comment son style a-t-il été imaginé ?

La synagogue de Florence a été inaugurée en 1882, pas plus longtemps après l’émancipation des juifs italiens qui a été proclamée en 1861 lors de la création du royaume d’Italie. La synagogue de Florence est l’un des plus beaux exemples d’Europe d’un mélange du style mauresque exotique avec des éléments arabes et byzantins qui caractérisent la façade en travertin blanc et calcaire rose, le revêtement en cuivre sur les dômes central et latéral (à l’origine, ils étaient dorés), et les portes en noyer massif. Le style se reflète également dans les décorations et les meubles intérieurs. La communauté débattait sur une nouvelle synagogue depuis 1847, mais le manque de fonds empêchait de prendre des mesures concrètes. Puis, en 1868, le cavalier David Levi lègue l’argent pour la construction d’un « Temple monumental digne de Florence ». Deux ans plus tard, en 1870, trois architectes, Mariano Falcini, Marco Treves et Vincenco Micheli, ont été nommés pour concevoir le temple.

L’emplacement a finalement été choisi après de longues discussions entre les factions qui le voulaient dans le centre-ville et le groupe qui préférait un site à l’extérieur. Ce dernier a prévalu et le choix s’est porté sur le quartier « Mattonaia » qui, bien que toujours à l’intérieur des murs de la ville, n’était pas complètement développé, en effet il y avait encore de nombreux parcs et jardins. Le nouveau temple a été ouvert le 24 octobre 1882.

Deux approches apparemment opposées, mais en fait liées, ont influencé la conception. D’une part, il y avait l’influence des églises chrétiennes et des anciennes synagogues espagnoles, et d’autre part le désir d’exprimer l’identité juive à travers un style architectural distinctif. Le résultat final, « l’enfant » de l’éclectisme du XIXe siècle, était quelque chose de nouveau qui combinait des éléments maures, byzantins et romans.

Comment la Résistance a-t-elle sauvé le Tempio Maggiore de la destruction pendant la guerre?

En 1938, le régime fasciste a promulgué des lois raciales qui privaient les Juifs de travail et de scolarité, entre autres restrictions et les appelait une « race inférieure ». En septembre 1943, les nazis ont effectivement pris le contrôle d’une grande partie du pays. Certains juifs se sont sauvés en fuyant à l’étranger tandis que d’autres se sont cachés et ont été abrités par la population locale. Au total, 9 000 Juifs italiens ont été déportés ou tués, dont plus de 500 originaires de Florence. Après la guerre, l’école juive a été rouverte et la synagogue a été rénovée.

Les juifs de la capitale italienne sont peut-être les plus vieux Romains de souche : ils sont installés depuis 2000 ans dans les mêmes quartiers du cœur de la Ville éternelle, l’ancien ghetto et le Trastevere, de part et d’autre du Tibre au niveau du pont Fabricio ou des Quattro Capi.

S’il est le plus ancien de la péninsule, le judaïsme romain représente aussi aujourd’hui la communauté la plus importante, la plus vivante et la plus fortement enracinée, possédant son propre dialecte mélangé de mots hébreux et sa propre tradition culinaire. Cette résidence doublement millénaire en un même lieu, sans équivalent hors d’Israël, a laissé de nombreux monuments de toutes les époques, depuis les catacombes juives ou la synagogue d’Ostia Antica jusqu’au Grand Temple construit au début du XXe siècle sur l’emplacement de l’ancien ghetto.

La visite de la Roma ebraica mérite au moins cinq jours. Aux riches vestiges de l’histoire juive proprement dite, s’ajoutent en effet, dans cette capitale de la chrétienté, beaucoup de témoignages sur la politique des papes qui, parfois pour le meilleur et le plus souvent pour le pire, conditionnèrent la vie des juifs de Rome sinon de tout l’Occident.

Certains de ses plats font désormais pleinement partie de la gastronomie romaine et figurent au menu de nombreux restaurants. C’est notamment le cas des carcioffi alla giudea (« artichauts à la juive »): l’artichaut, dont les petites feuilles craquent merveilleusement sous la dent, est frit dans l’huile. La cuisine traditionnelle du petit peuple de la Ville éternelle est à base d’ingrédients pauvres, de bas morceaux et de beaucoup de légumes. Ces caractères sont encore plus accentués dans les plats typiques des juifs de la capitale, confinés trois siècles durant dans la misère du ghetto.

Beaucoup de recettes, notamment pour le poisson, sont agro-dolci (« aigre-doux», avec sucre, vinaigre, pignons et raisins secs), témoignant ainsi d’une tradition qui remonterait à l’époque romaine. Les fritures se taillent la part du lion avec, outre les artichauts déjà mentionnés, les beignets de fiori di zucchine (« fleurs de courgette » farcies de mozzarella et d’anchois) ou le fritto di baccalà (« beignet de morue salée »). Les recettes de pâtes et de soupes tiennent bien au corps, comme la traditionnelle ceci e pennerelli (« pois chiches et petits restes de viande ») que l’on fait mijoter à feu très doux pendant trois heures.

L’ancien ghetto

Ce quartier, où les juifs furent forcés de résider pendant trois siècles jusqu’en 1870, est au centre de la capitale italienne, entre le largo Argentina, le Capitole et le Tibre. Il ne reste presque rien des étouffantes venelles du vieux serraglio degli ebrei, détruit, assaini et reconstruit dans les premières années du siècle dernier. Mais des ruelles avoisinantes, comme la via della Reginella, ou le début de la via Sant’Angelo in Pescheria, permettent de se faire une idée de ce que fut, pendant plus de 300 ans, la vie des juifs de la ville.

Le Portico d’Ottavia, construit par Cecilius Metella en 146 avant Jésus-Christ, avec ses restes de colonnes cannelées du grand temple de Junon surgissant au milieu des gros pavés de la via del Portico d’Ottavia, demeure le lieu symbolique de l’ancien ghetto romain.

Des restaurants étalent leurs tables sur le trottoir et les habitants du lieu prennent le frais sur des chaises. Ce portique marquait l’une des cinq issues de ce quartier de résidence forcée. Elle était barrée la nuit d’une grosse chaîne de fer.

La piazza delle Cinque Scole entoure une fontaine de Giacomo della Porta (1591, reconstruite en 1930), dédiée au souvenir des cinq synagogues de l’ancien ghetto (Catalana, Castigliana, Tempio, Siciliana, Nova), toutes regroupées en un seul bâtiment aujourd’hui disparu, qui s’élevait au niveau du no 37 de la place actuelle. Celle-ci a été construite sur le site de l’ancienne platea judea : la grande place, divisée en deux parties par le mur du ghetto, qui était le point d’arrivée des deux anciennes rues principales du quartier juif, la via Pescaria et la via Rua.

C’était sur la platea judea, à la fois dans et hors du ghetto, que se déroulaient les activités économiques consenties aux juifs de Rome, comme le commerce de vieilles hardes, un marché d’objets usagés et quelques activités artisanales.

Dans les moments de tolérance, ces étals pouvaient être ouverts le dimanche, et les paysans montés en ville qui ne voulaient pas perdre un jour y venaient faire leurs achats.

La piazza delle Cinque Scole reste aujourd’hui le cœur du quartier avec ses magasins, notamment la pâtisserie dite de Boccione, qui vend les gâteaux typiques de la tradition juive romaine, comme cette extraordinaire tarte à la ricotta (fromage blanc).

Près de là, est aussi installée la librairie Menorah , très bien fournie en ouvrages modernes ou anciens sur le judaïsme, en italien, en français et en anglais.

En remontant cette rue étroite et sombre vers la place de Mattei, ornée d’une magnifique fontaine « des tortues» construite en 1581- 1584, il est possible d’avoir une idée de ce qu’était le ghetto. Les blocs d’immeubles situés entre la via Reginella et la via Sant’Ambrogio avaient été inclus dans le quartier juif, que le pape Léon XIII daigna un peu élargir en 1823.

À l’autre extrémité de l’ancien quartier juif, en allant vers le Tibre et le Grand Temple, se dresse la petite église de San Gregorio alla Divina Pietà, construite au XVIIIe siècle face à l’une des portes du ghetto. Sa façade est ornée d’une inscription en latin et en hébreu citant le prophète Isaïe s’adressant « à ce peuple rebelle qui agit selon ses idées dans une voie qui n’est pas bonne, à ce peuple qui continuellement provoque ma colère ». C’était l’un des lieux où, chaque dimanche, des représentants de la communauté juive étaient obligés d’écouter la messe chrétienne.

Il est difficile de procéder à la « pesée » des différences et des points communs. Les Juifs, via leurs communautés et les discours qu’elles leur tiennent, via leurs pratiques socio-culturelles ou matrimoniales,

Le Grand Temple

Sa coupole de zinc s’élève à 46 m au-dessus de la rue et se voit de tout Rome, dressée au milieu des autres coupoles baroques des nombreuses églises de la Ville éternelle.

Elle est aisément reconnaissable par sa section carrée. Construit entre 1901 et 1904, le Grand Temple de la capitale, de style oriental, que d’aucuns appellent ironiquement néo-babylonien, célébrait, à peine plus de trente ans après la fin du ghetto, la liberté des juifs italiens et leur extraordinaire intégration. « Entre le Capitole et le Janicule, entre le monument à Victor Emmanuel et celui à Garibaldi, les deux grands maîtres d’œuvre de notre Italie, se dresse ce temple majestueux entouré du libre et pur soleil, indice de liberté, d’égalité et d’amour », affirmait lors de l’inauguration le président des communautés, Angelo Sereni, dans une rhétorique un peu pompeuse, traduisant bien l’état d’esprit de ses coreligionnaires à l’époque.

Entouré d’un beau jardin orné de palmiers, le bâtiment avait été construit sur un grand terrain de 3000 m2 provenant de la démolition de l’ancien ghetto complètement rasé peu avant et remplacé par des grands immeubles liberty. Ses deux architectes Vincenzo Costa et Osvaldo Armani étaient des « gentils», car il n’y avait pas encore de professionnels juifs confirmés. La façade décorée de palmes, avec ses trois amples fenêtres, est couronnée par un tympan orné des Tables de la Loi, surmontées du chandelier à sept branches. L’intérieur de la grande salle est somptueux. Orné de colonnes de marbre en style orientalisant, l’aron, en haut des marches d’une tribune au bout de la nef, évoque quelque peu un autel d’église, comme dans la plupart des synagogues construites au moment de l’émancipation.

Une abondante lumière provient des grandes fenêtres aux décorations liberty. L’intérieur de la grande coupole est orné de peintures orientalisantes (palmes et ciel étoilé) d’Annibale Brugnoli et de Domenico Bruschi.

Dans les salles du Grand Temple, a été regroupée une grande partie du patrimoine provenant des cinque scole, les cinq synagogues de l’ancien ghetto, avec notamment les aronot aux magnifiques colonnes de marbre de la scola Siciliana datant de 1586 et celui de la scola Castigliana commencé en 1642.

Le Temple espagnol, installé depuis 1932 dans une partie du Grand Temple, perpétue la tradition des juifs venus de la péninsule Ibérique, alors que la majorité de la communauté est désormais de rite italien. La salle avec l’aron et la tévah se faisant face évoque l’atmosphère de ce qu’étaient les scole romaines, aujourd’hui disparues.

Le Musée juif occupe l’une des ailes du Grand Temple. Dans deux vastes salles, sont exposés de nombreux objets rituels en argent, des sièges de circoncision, des chandeliers, des tissus, des manuscrits, dont les trois volumes de poèmes en judéo-romain de Crescenzo del Monte (1868-1935).

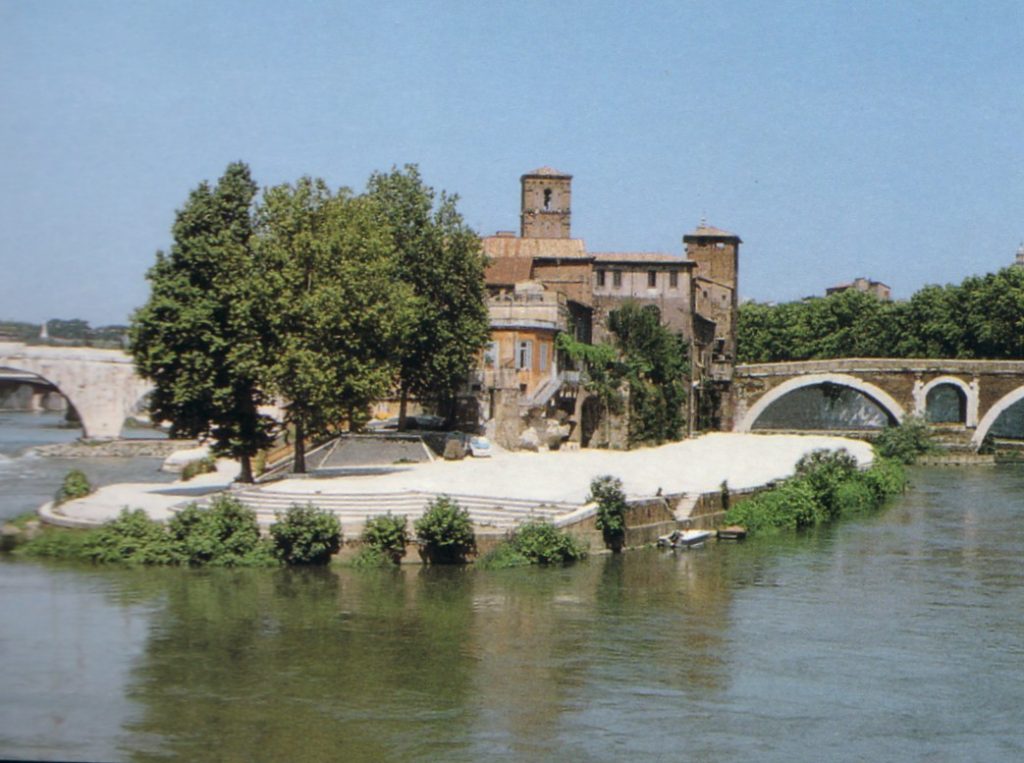

L’île du Tibre et le Trastevere

Consacrée dans la Rome antique à Esculape, le dieu de la médecine, et toujours site d’hospices ou d’hôpitaux depuis le Moyen Âge, l’Isola tiberina – seule île sur le cours du fleuve dans la ville – reliait les quartiers juifs de part et d’autre du Tibre, d’où le nom de pons judeorum donné encore au XIe siècle au ponte Fabricio ou des Quattro Capi. Là, s’installèrent en 1870 les confraternités de l’ex-ghetto pour créer les structures d’assistance aux juifs désormais émancipés.

D’un côté de la rue centrale de l’île, vers l’amont, se dressent l’hôpital israélite et l’oratoire Panzieri-Fatucci , dit tempio dei giovanni, avec un aron en bois du XIXe siècle provenant des cinquescole, et des vitraux vivement colorés représentant les fêtes juives, réalisés en 1988.

Sur l’autre rive du fleuve, commence le Trastevere (littéralement « au-delà du Tibre »), où, sous la Rome impériale comme à l’époque médiévale, vivaient de nombreux juifs, comme le raconte Benjamin de Tudela, juif de Navarre, dans son voyage en Italie au XIIe siècle. Les traces de ce passé effacé avec l’enfermement des juifs dans le ghetto en 1555 sont rares, mais, dans le vicolo de l’Atleta, au no 14, se dresse un petit édifice de brique avec deux arches, qui était probablement une synagogue médiévale, comme en témoigne une inscription hébraïque sur la colonne de la loggia et un puits dans la cour.

L’ancien cimetière se trouvait dans la zone de Porta Portese, où se tient chaque dimanche le marché aux puces. Après 1870, une grande partie de la vie juive romaine s’est à nouveau déplacée vers ce quartier du Trastevere, où se concentre aujourd’hui la plus grande partie des institutions communautaires dont Il Pittigliani , l’ancien orphelinat juif transformé en centre culturel avec une cantine casher et une bibliothèque possédant de nombreux documents sur la vie juive dans la capitale.

De l’autre côté du viale Trastevere, la grande avenue qui divise le quartier, se trouvent le siège de l’Union des communautés israélites italiennes , un centre bibliographique sur le patrimoine juif, et, un peu plus loin, respectivement aux nos 14 et 12, la crèche et l’école primaire israélites. Le musée du Folklore et des Poètes romains mérite une brève visite pour trois tableaux d’Ettore Roesler Franz (1845-1907) montrant des scènes de la vie du ghetto.

Le Forum

Centre du pouvoir sous la République puis sous l’Empire, les fori imperiali, entre la place de Venise et le Colisée, méritent aussi une visite pour deux monuments directement liés à l’histoire juive.

L’Arco di Tito – l’arc de triomphe de Titus – construit après la mort de l’empereur en 81, célèbre sa victoire et celle de son père Vespasien sur la révolte juive de 70. À l’intérieur de l’arche, deux grands bas-reliefs illustrent le cortège triomphal chargé du butin pris dans le Temple de Salomon, dont notamment un chandelier à sept branches et des trompes d’argent. Ce lieu, symbole de la défaite et de la dispersion, était naturellement honni des juifs romains. Mais lors de la proclamation de l’État d’Israël en 1948, « ils défilèrent sous l’arc dans le sens contraire à celui de la marche triomphale de Titus », racontent Bice Migliau et Michaela Procaccia, dans leur ouvrage sur les itinéraires juifs à Rome et au Latium.

À l’autre bout du forum, en allant vers le Capitole, se dresse l’ancienne prison Mamertina avec ses lugubres cellules souterraines, où étaient emprisonnés puis exécutés les ennemis de Rome, après l’humiliant défilé derrière le char du vainqueur. Une plaque rappelle que tel fut notamment le sort de Simon bar Ghiora, le défenseur de Jérusalem en 70.

En sortant du forum par l’entrée principale et en remontant la via Cavour, se trouve sur la droite, en haut d’un grand escalier, la basilique San Pietro in Vincoli , construite à l’origine pour conserver les chaînes de saint Pierre (Ve siècle), puis refaite au début du XVIe siècle par le cardinal Della Rovere, le futur pape Jules II. Là, dans le monument funéraire de ce pape, se dresse la célèbre statue de Moïse par Michel-Ange. Il est assis, puissant et courroucé, représenté au moment où, descendu du Sinaï, il voit son peuple s’adonner à l’idolâtrie. Il porte les Tables de la Loi.

Les catacombes juives

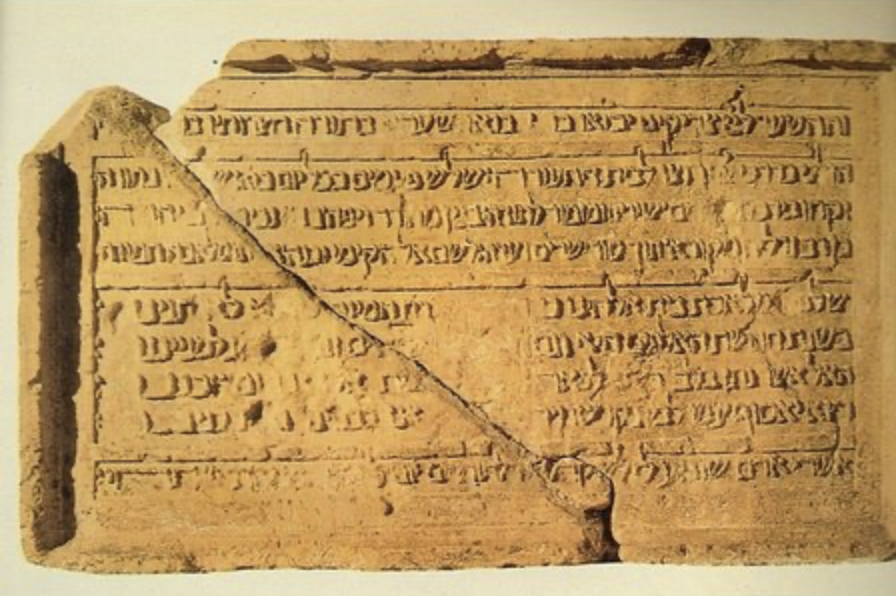

Les catacombes ont été construites aux premières années de l’ère chrétienne par les juifs qui s’inspiraient, pour ces lieux de sépulture, des usages romains d’enterrer les morts dans de profondes galeries. Six sites ont été découverts autour de Rome.

Le premier fut celui de Monteverde, près du Janicule, mis au jour dès le XVIIe siècle. Seules deux catacombes juives, celle de Villa Torlonia sur la via Nomentana et celle de Vigna Randanini, près de la via Appia Antica, sont aujourd’hui ouvertes. Leur structure de galeries larges d’à peine 1 mètre et hautes de 2 ou 3 mètres ne diffère guère de celle des catacombes chrétiennes.