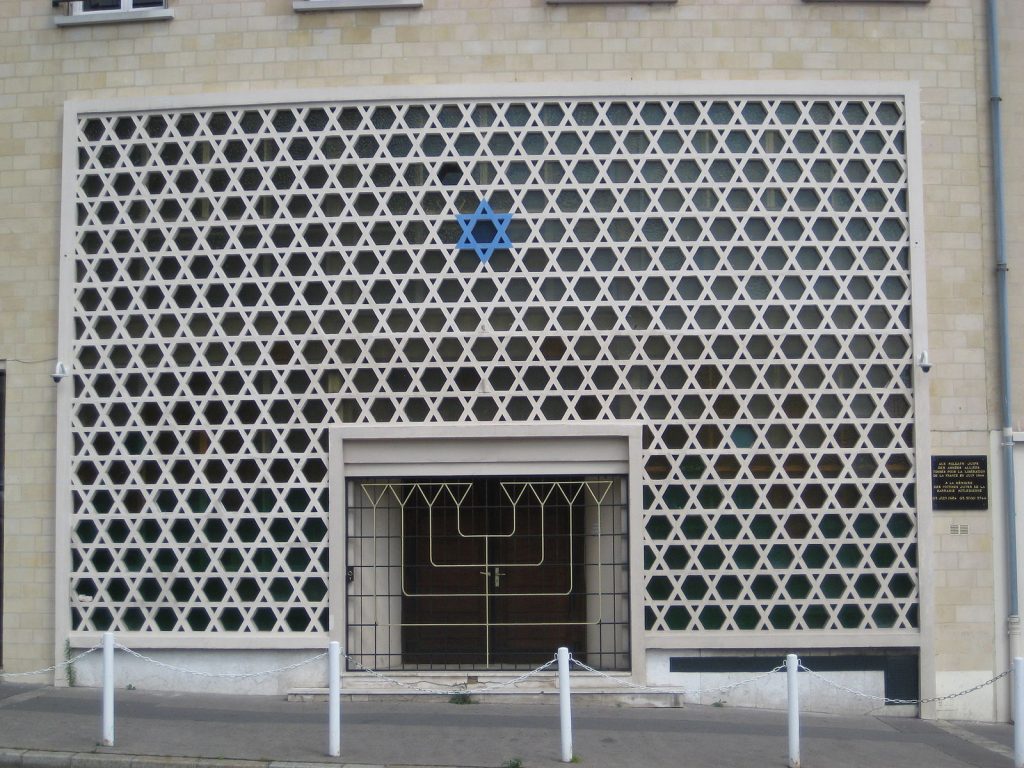

Cité balnéaire, Antibes est notamment connue pour son festival de jazz. La communauté juive d’Antibes – Juan-les-Pins a été créée dans les années 1960, suite à l’arrivée notamment des juifs d’Afrique du Nord. La synagogue fut construite en 1990 et accueille également un centre culturel.

En novembre 2024, une centaine de personnes se sont rassemblées au cimetière Rabiac d’Antibes pour inhumer Denise Holstein, survivante de la Shoah, décédée à l’âge de 97 ans.

Le musée Picasso conserve le moule et le moulage d’une inscription, aujourd’hui perdue, en caractères grecs (Antibes s’appelait Antipolis dans l’Antiquité) : « Justus fils de Sials, il a vécu soixante-douze…»

Important au Moyen Âge puisqu’il abritait un studium papale, le village accueillait une communauté juive. Elle était logée dans l’actuelle rue Paul-Bert qui, à l’époque, se nommait carriera judaica ou encore judea. Le quartier juif tretsois n’est pas sans rappeler celui de Gérone en Catalogne. Malheureusement, aucune restauration n’a encore été entreprise. La façade médiévale de la rue Paul-Bert pourrait être un vestige de la synagogue.

Selon les recherches de Fred Menkès, cité par Danièle Iancu-Agou dans son livre Provincia Judaica : Dictionnaire de géographie historique des juifs en Provence médiévale, Trets figurait en 1283 parmi la liste des villes (avec Cadenet, Istres, Lambesc, Lançon, Pertuis et Saint-Maximin) autorisées à posséder une synagogue et un cimetière juif moyennant redevance annuelle en poivre.

Des documents datant de 1326 mentionnent un quartier juif proche de l’actuelle rue Paul-Bert. Leur venue date probablement du 13e siècle et est attestée dès 1308, y louant des habitations, restant la propriété de nobles et personnalités locales. La ville est alors très accueillante à l’égard des juifs, permettant à de nombreuses familles subissant une situation difficile dans d’autres villes de la région d’y trouver refuge. Ainsi, entre 1325 et 1339, on trouve à Trets quatre juifs appelés « de Hyères ».

Après deux décennies, ils deviennent propriétaires et se verront par la suite autorisés à acquérir des biens dans d’autres quartiers de la ville. La communauté juive devenant prospère à partir des années 1330 et aux achats immobiliers s’ajoutent ceux de vignes, principalement pour préparer le vin rituel et non pour le commerce.

La synagogue tretsoise daterait de 1283, l’année du document autorisant sa construction dans la ville. Elle se situait dans l’ancienne rue des Juifs, nommée aujourd’hui rue Paul-Bert. S’y gèrent les activités de la petite communauté juive de la ville, notamment les œuvres sociales d’aide aux pauvres. La synagogue de Trets sera vendue en 1493, dans la vague de conversion forcée et de l’expulsion. Des incertitudes demeurent aujourd’hui sur l’immeuble de cette rue qui aurait accueilli la synagogue, malgré les recherches effectuées récemment.

En 1341, Robert, comte de Provence, ordonna que fût effectué un recensement grâce auquel nous savons que la population juive d’Aix comptait alors 1205 personnes, réparties en 203 familles regroupées dans le quartier juif.

Dans son livre Provincia Judaica : Dictionnaire de géographie historique des juifs en Provence médiévale, Danièle Iancu-Agou rappelle un texte cité par J.S. Pitton de l’archevêque Pierre IV qui autorise aux juifs la construction d’une synagogue et un cimetière dans la ville des Tours : « Les Juifs demeurant à Aix, de quelque condition qu’ils soient, riches ou pauvres, nobles ou non, en petit nombre ou nombreux, à compter d’aujourd’hui devront désormais payer annuellement, pour le jour de Pâques, un cens de deux livres de poivre de la meilleure qualité au seigneur Pierre et à ses successeurs l’an 1143 et cela pour le rouleau, le cimetière et la lampe. » Cette synagogue aurait été située sur une place proche de la rue Celony actuelle.

Au 14e siècle, les juifs émigrent dans la ville comtale, y établissant une synagogue dont des textes datant de 1390 confirment la présence à l’angle des anciennes rues Vivaut et Verrerie. Lieu important de la vie juive pendant le 15e siècle, l’immeuble et ceux environnants accueillaient également une école, une boucherie cachère, une maison de l’aumône et des services sociaux. Le bâtiment principal sera finalement vendu en 1501.

Deux cimetières juifs aixois existaient également à l’époque. Le principal daterait probablement du 10e siècle et aurait été situé entre la route de Puyricard et la route nationale. Les juifs y sont enterrés jusqu’au 15e siècle. Le musée Granet conserve le moulage d’une inscription funéraire dont le texte précise: « Rabbi Salomon fils du rabbin David […] En-haut en l’an [500] 2 »; l’année 5002 correspond à 1241-2.

Lorsque le roi René, duc d’Anjou, se retira à Aix en 1471, il permit une relative prospérité aux juifs de la ville, à l’abri des violences et expulsions régionales, en échange d’une contribution élevée aux finances de la ville. Suite à sa mort en 1480, le roi Charles VIII prit un décret d’expulsion des juifs de la province. Près de 400 juifs vivaient à Aix avant l’expulsion, la plupart émigrant ensuite dans le Comtat Venaissin.

La réinstallation des juifs à Aix se fit principalement suite à l’émancipation postrévolutionnaire. Une synagogue fut inaugurée rue Mazarine en 1840. De nombreux juifs aixois furent déportés pendant la Shoah. Le peu de juifs qui restaient dans la ville décidèrent de vendre la synagogue après-guerre.

Suite à la venue de nombreux juifs d’Algérie au début des années 1960, une synagogue fut construite rue de Jérusalem. La première pierre étant posée par le grand musicien Darius Milhaud, dont le grand-père avait été président de la communauté un siècle auparavant.

Cette synagogue aixoise se transforma en Centre Culturel Darius Milhaud en 1997 lorsqu’une nouvelle et plus grande synagogue fut construite juste à côté. Il y a environ 2500 juifs aujourd’hui à Aix.

Parmi les autres grandes figures de la ville, on peut citer les maires d’Aix Jasuda Bédarride et son frère Salomon Bédarride et, bien sûr, Jules Isaac, grand bâtisseur de l’amitié judéo-chrétienne, qui s’y réfugia en 1940.

À la déclaration de la guerre, en août 1939, les autorités ouvrirent un camp de rassemblement dans une tuilerie du village des Milles. Ici furent regroupés les ressortissants étrangers appartenant aux puissances hostiles: des Allemands, des Autrichiens antinazis, des juifs et des réfugiés… Parmi eux, se trouvait une partie de l’intelligentsia émigrée: Max Ernst, Hans Bellmer, Max Lingner.

Après la défaite des troupes françaises et l’armistice, le camp se transforma en « camp de transit » pour une éventuelle émigration. Avant même l’occupation de la « zone libre » par les Allemands en août-septembre 1942, les autorités de Vichy ordonnèrent la déportation d’environ 2000 juifs vers Drancy, puis les camps de la mort. Le camp fut fermé en mars 1943.

La présence juive marseillaise remonte au moins au 6e siècle, comme l’atteste Grégoire de Tours, mais date probablement de l’Empire romain. Une des activités commerciales principales était leur rôle d’intermédiaires commerciaux entre la Gaule et le Levant. En 576, les juifs de Clermont, victimes de l’intolérance de l’évêque Avitus, se réfugièrent à Marseille, agrandissant la communauté phocéenne.

Au 12e siècle, deux communautés marseillaises se développèrent. La première dans la partie basse de la ville, sous l’autorité du vicomte, et la seconde dans les hauteurs sous la dominance du cardinal. Le voyageur Benjamin de Tudèle évoque ces communautés dans ses récits. Selon lui, des yeshivot poursuivaient leur enseignement dans la partie haute de la ville et il souligna leur présence influente, surnommant Marseille la ville des gaonim (savants). Un avis partagé en 1194 par Maïmonide dans une lettre où il note la présence de grands érudits à Marseille. La partie basse de la ville, proche du port, favorisa l’afflux de marchands, bien que les juifs travaillent peu dans les secteurs maritimes. Bien qu’obtenant le statut de citoyens en 1257, les juifs de Marseille furent soumis à des restrictions conséquentes.

Au 14e siècle, les deux communautés s’unifièrent, tandis que les restrictions s’assouplirent. Il y avait alors trois synagogues et un mikveh. La politique angevine permit l’épanouissement des juifs de Provence, notamment à Marseille. Les juifs étaient alors très bien intégrés dans la Cité, participant aussi bien à la production artisanale et agricole qu’à l’entreprenariat dans le corail et l’élevage, mais aussi dans la constitution des bastides.

En 1484-1485, le quartier juif fut attaqué. Pillages et meurtres provoquèrent la fuite de nombreux d’entre eux. Une émigration limitée par l’apaisement mis en place par la municipalité l’an suivant ainsi que, quelques années plus tard, par l’arrivée de juifs d’Espagne suite à l’Inquisition. Néanmoins, un avis d’expulsion de la Provence fut décrété en 1500-1501, accompagné d’une vague conséquente de conversions. A cause de cela, il n’y aura plus de vie juive organisée à Marseille jusqu’à la Révolution française et l’émancipation des juifs de France.

Le 18e siècle vit l’arrivée d’autres familles juives et l’établissement d’une nouvelle communauté, principalement originaire d’Avignon et du Comtat Venaissin. Une petite synagogue ainsi qu’un cimetière juif virent le jour. Le premier cimetière se trouvait sur la Traverse des Juifs. Le terrain avait été acheté en 1783 par Salomon Da Silva et Mardochée C. Darmon.

Selon le recensement effectué en 1808 dans la circonscription consistoriale de Marseille, 2527 juifs y résidaient (dont 440 dans la ville phocéenne), ce qui représentait à l’époque un peu plus de 5 % de la population juive française. L’intégration des juifs marseillais à cette époque est illustrée par leur participation à divers secteurs de la vie active.

La population juive marseillaise augmente tout le long du 19e siècle. Ainsi, elle passe de 440 en 1808, à 900 en 1831, à 2113 en 1861 et à 2557 en 1866, deux ans après l’inauguration du Grand Temple de la rue Breteuil. Suite à une stagnation dans les dernières décennies du 19e siècle, la population juive marseillaise atteint 2500 personnes en 1897.

Néanmoins, cette présence est renforcée dans l’entre-deux-guerres. Avec tout d’abord l’arrivée de nombreux juifs issus de l’ancien Empire ottoman, puis des réfugiés d’Allemagne et d’Europe de l’Est qui fuient la montée du nazisme. Albert Cohen dédie de nombreuses pages à la ville qui l’accueillit enfant, dans Mangeclous, Le Livre de ma mère et O vous frères humains, qu’il s’agisse de son glorieux personnage Scipion (hommage à son ancien camarade de classe Marcel Pagnol), des moments de douceur sur la Canebière, mais aussi de sa première confrontation avec l’antisémitisme.

Marseille devient une des villes refuges du sud de la France suite à l’occupation de 1939. Ainsi, il y aurait eu jusqu’à 40 000 Juifs en 1942, des réfugiés en grande partie aidés par de nombreuses associations françaises comme l’OSE ou américaines comme le Joint. Les juifs seront victimes pendant ces trois premières années de guerre d’actions des mouvements collaborationnistes : pillages de magasins en 1940 et tentative d’attentat contre la synagogue en 1941.

Les juifs intègrent en grand nombre la Résistance et sont très actifs lorsque les Allemands envahissent Marseille. Parmi eux, le réseau de Maurice Korzec (1924-1943) qui organise de nombreux sabotages et attaques contre des troupes allemandes et sera torturé et fusillé par les occupants. Une grande rafle se déroule dans la nuit du 23 au 24 janvier 1943, causant l’arrestation de 6000 personnes, principalement juives. Basé à Marseille, le journaliste américain Varian Fry organisa le sauvetage de plusieurs milliers de juifs et militants anti-nazis. La série Transatlantic diffusée par Netflix en 2023 raconte cette histoire.

À la Libération de Marseille, la population juive n’est plus que de 12 000 membres. La communauté se reconstruisit doucement, dirigée par le rabbin Israël Salzer. Une évolution démographique se manifeste comme dans les autres villes de France, grâce à la fois au baby-boom national, mais aussi à l’arrivée des juifs d’Afrique du Nord suite à la décolonisation. Ainsi, selon une étude du Fonds Social Juif Unifié de 1970, la population juive marseillaise était de 65 000 à l’époque. Parmi les lieux à visiter, le Mémorial des rapatriés d’Algérie , monument en forme d’hélice réalisé par le sculpteur César, un lieu avec une magnifique vue sur la mer que traversèrent ces rapatriés il y a soixante ans.

Une communauté très hétérogène, avec des synagogues de rites très différents ; tunisien, algérien, marocain, égyptien, grec, comtadin… Parmi les synagogues marseillaises, Tiféreth Israël , surnommée La Pyramide du fait de son étonnante architecture. Dans le quartier nord de Marseille se situent la synagogue et le centre communautaire Yavné jouxtant l’école du même nom. Un grand complexe qui demeure très actif aujourd’hui. La plupart des juifs vivent alors dans trois quartiers : le centre-ville autour de la Grande synagogue, le Quartier nord – La Rose où se situe la prestigieuse école Yavné et le quartier Sainte-Marguerite.

Il existe à Marseille trois courants principaux du judaïsme : consistorial, orthodoxe non-consistorial et libéral. L’Union Libérale Israélite de France remonte à 1907 lorsqu’elle fut créée par le rabbin Louis-Germain Lévy et Salomon Reinach.

La principale synagogue consistoriale étant celle de la rue Breteuil, qui gère également un centre communautaire et le magazine Haboné. La synagogue massorti Judaïca a été inaugurée en 2003.

Dans les années 1980, il y avait également une vingtaine de synagogues orthodoxes à Marseille. Les institutions sociales comme le FSJU, le CASIM, L’ORT, l’OPEJ et la Coopération féminine sont également très actifs au tournant du 21e siècle. Ainsi que le Centre Edmond Fleg qui organise de nombreux événements culturels.

En 2015, selon une étude américaine, il y aurait 70 000 Juifs marseillais, ce qui en fait la troisième plus grande communauté d’Europe après Paris et Londres. Les relations entre juifs et musulmans sont harmonieuses à Marseille et le nombre d’actes antisémites est inférieur à celui d’autres villes françaises depuis la recrudescence de ces actes en 2000.

En janvier 2023, une commémoration a été organisée par la Ville de Marseille, en souvenir des 80 ans des rafles du Vieux-Port, de l’Opéra et de la destruction des Vieux-Quartiers. Une place a également été nommée en souvenir de la nuit du 23 janvier 1943.

Sources : « La Communauté juive à Marseille » de Carol Iancu, « Les juifs de Marseille au XIVe siècle » de Juliette Sitbon, Encyclopaedia Judaica.

La rue des Juifs médiévale est l’actuelle rue du Docteur-Fanton . Comme à Aix-en-Provence, le quartier juif a été complètement transformé et intégré à la ville après l’expulsion des juifs d’Arles en 1493, qui préfigura celle de tous les juifs de Provence en 1500-1501.

Le musée de l’Arles antique conserve deux inscriptions funéraires. Sur la première, on lit : « Ceci est la sépulture de Juda, le jeune homme fils de rabbi Mardochée. Que son esprit repose [lui] qui ne pécha jamais. Qu’il séjourne en Eden » ; la seconde indique : « Ceci est la sépulture de notre Maître Meir». Le Museon Arlaten, musée d’Art et de Tradition populaires regroupe divers objets juifs de la région provençale.

Des citations hagiographiques épiscopales d’Arles des 5e et 6e siècles attestent de la présence de juifs arlésiens à cette époque dans la ville, comme l’indique Danièle Iancu-Agou dans son livre Provincia Judaica : Dictionnaire de géographie historique des juifs en Provence médiévale. Une légende raconte que des juifs s’y installèrent peu après la destruction du Second Temple de Jérusalem.

Benjamin de Tudèle note en 1165 dans ses Carnets l’ancienneté apparente de la vie juive dans cette ville. 200 familles juives vivaient dans ce qui consiste très probablement en une des plus anciennes communautés juives de France.

Des textes d’Isaac ben Abraham ha-Gorni, datant de la fin du 13e siècle, évoquent dans un poème l’accueil qui lui fut réservé par les juifs de la ville. Autre référence écrite de premier plan, l’ouvrage Eben Bohan de Kalonymos ben Kalomynos (1286-1328) qui évoque cette communauté et les personnages qui la composent.

Des textes évoquent la présence d’une synagogue arlésienne en 1315, près de la rue Neuve. Elle aurait subi un incendie en 1459, mais fut réparée ensuite. Les textes de l’époque mentionnent également la place accordée à l’éducation des enfants pauvres et à la mission que cela symbolisait pour la communauté.

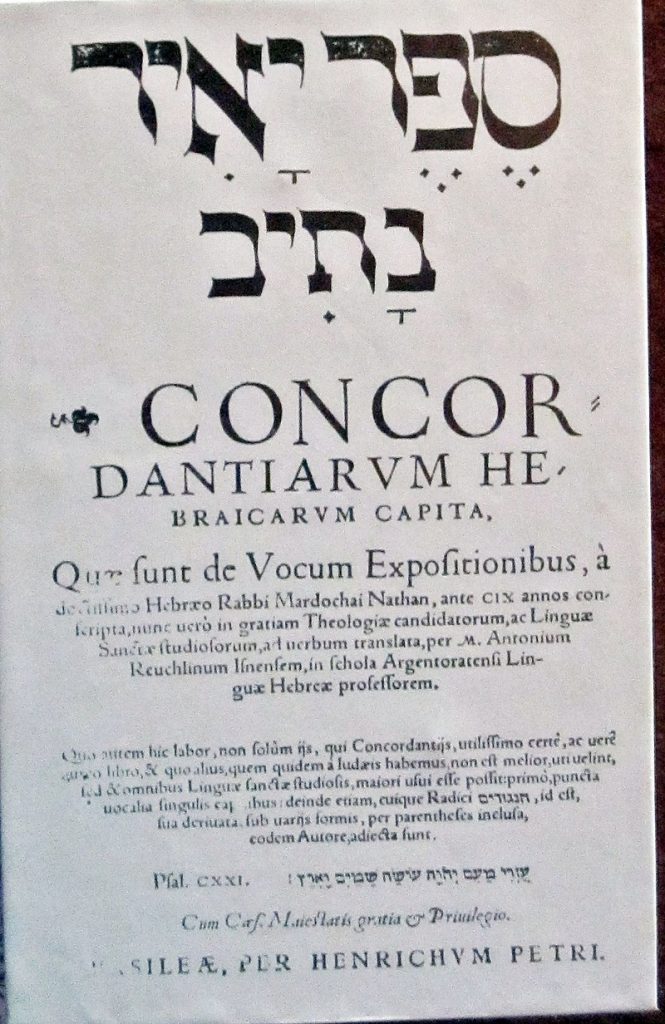

Si nous citons ici de nombreux textes c’est aussi parce que la vie intellectuelle et scientifique de familles juives fut très développée à l’époque dans la région. Qu’il s’agisse des Avigdor et de leurs traductions hébraïques des travaux de Montpellier, des Bondion de Saint-Paul, des Borrian, des Vitalis et des Nathan, principalement Isaac Nathan, auteur de traités.

Anecdote étonnante, sur les 43 juifs inscrits au cadastre d’Arles, 22 possèdent des vignes. La plupart étant situées dans le quartier rural des Fourches.

Plusieurs anciens cimetières juifs sont répertoriés. Le plus ancien, situé au Montjuif, fut utilisé jusqu’en 1376, et l’autre, à l’intersection actuelle des rues du Marché-neuf et de la Rotonde, jusqu’en 1434.

La seconde moitié du 15e siècle fut bien plus compliquée pour les juifs d’Arles. Outre les manifestations de violence de 1436, 1480 et 1484, les juifs arlésiens subirent également une accusation de meurtre rituel en 1453. Des familles fuient à cette époque vers Tarascon et l’expulsion est signifiée en 1493. Des juifs tentèrent de s’y établir à nouveau quelques années après l’expulsion, mais subirent le même sort.

Après l’émancipation des juifs suite à la Révolution française de 1789, certains juifs retournèrent à Arles. Une tentative d’établissement de nouvelle synagogue a été tentée ces dernières années.

Le Musée archéologique possède une inscription funéraire dont le texte précise : « Ceci est la sépulture du Sage vénéré Isaac».

La bibliothèque municipale a conservé la copie de trois inscriptions funéraires dont les originaux ont aujourd’hui disparu : « Ceci est la sépulture de Dame Dolcena fille de…», « Ceci est la sépulture de rabbi Isaac, fils de Haviv et de Meir », et « Sépulture du Sage vénéré rabbi…»

La synagogue de Nîmes fut construite en 1793, par des commerçants juifs de Carpentras qui s’y étaient installés. La salle de prière se situe au premier étage, tandis que le rez-de-chaussée accueille le logement du rabbin, un four à matzoth et un mikvé. La façade extérieure de la synagogue sera restaurée un siècle plus tard.

La seule trace restante de la communauté juive de Tarascon, qui fut importante au Moyen Âge, est la rue des Juifs , avec ses maisons à façade grise dont une partie a été restaurée. Non loin de la ville, près de Fontvieille se trouve la belle chapelle romane Saint-Gabriel qui s’abrite sous une tour en ruine qui porte un graffiti en caractères hébraïques: T(av) T(av) Q(of) N(un) V(av) [4] 956 [= 1195-96] – une date.

Il semble que la présence juive tarasconnaise date du milieu du 12e siècle, comme le mentionne Danièle Iancu-Agou dans son livre Provincia Judaica : Dictionnaire de géographie historique des juifs en Provence médiévale. Mais peu de documents donnent des détails sur la vie juive de cette époque.

Fin du 14e siècle et début du 15e, les documents se font plus nombreux et précis. Il semble que les juifs habitèrent alors principalement dans le secteur situé entre la forteresse comtale et le monastère des moniales. Avec la présence d’une synagogue, d’une boucherie et d’un cimetière, ainsi que de services communautaires. Bien que les lieux d’habitation des juifs étaient officiellement cantonnés à ce quartier, la séparation désirée par les autorités ne fut pas tout à fait respectée par la réalité des rencontres et de la vie. Ce qui provoqua la prise de position officielle des autorités pour forcer les juifs à retourner dans ce quartier en 1418.

Le cadastre de 1442 recense la présence de 36 habitations dans le quartier juif tarasconnais. Celui de 1459 en recense deux de plus, ainsi que huit boutiques (principalement des fripiers et blanchisseurs), des greniers et une tannerie.

La synagogue se situait près des remparts de la ville et s’agrandit d’un mikvé en 1442. Les œuvres sociales, notamment l’aide aux pauvres, étaient très actives. Le cimetière juif était situé en dehors de la porte Condamine, comme l’atteste un document datant de 1426.

Suite aux manifestations meurtrières contre les juifs d’Arles en 1484, la situation des juifs de Tarascon se dégrada. Certains fuirent, mais furent obligés de revenir dans la ville pour régler les impôts locaux. Malgré l’expulsion qui suivra et les conversions forcées, une dizaine de juifs sont encore présents en 1503 comme l’attestent des documents fiscaux qui les taxèrent. Des juifs convertis au christianisme purent se réinstaller au 16e siècle. La synagogue et le cimetière furent reversés à Nicolas Guybert de Tarascon.

Parmi les personnalités juives de la ville, on peut citer le mathématicien Immanuel Bonfils, auteur de l’ouvrage astronomique Les Six Ailes (1365), ainsi que Joseph Kaspi (1297-1340), philosophe et exégèse, auteur du Sefer Hasod.

Le cimetière juif se trouve non loin du monastère Saint-Paul-de-Mausole. La plupart des pierres tombales datent du XIXe siècle, cependant sa situation est celle du cimetière médiéval.

La présence juive saint-rémoise date au moins du 14e siècle. Un document de 1339 signé par le juge de Tarascon concernant une boucherie juive en atteste.

Des textes mentionnant l’existence de vignes appartenant à des familles juives à l’époque ont également été retrouvés. La communauté juive vivait principalement dans le quartier surnommé « la Jutarié ». près de l’église paroissiale Saint-Martin.

Un acte de 1400 évoque la présence d’une synagogue à Saint-Rémy ainsi qu’une école juive et un cimetière juif…

Le mur d’enceinte et le portail du cimetière ont été construits en 1847 par la mairie. Les dernières inhumations datent de la Première Guerre mondiale. Désaffecté depuis 1977, le cimetière juif de Saint-Rémy est reconnu Monument historique en 2007.

Comme dans la plupart des villes de la région, la présence juive entre l’expulsion de 1493 et la Révolution française fut très limitée. À la fin du 18e siècle, une cinquantaine de juifs s’installent à Saint-Rémy, la plupart étant originaires du Comtat Venaissin.

Ici, la présence juive remonte au moins au XIIIe siècle. Les juifs vivaient dans la rue Hébraïque, qui devint leur lieu d’habitation obligatoire en 1453. Elle n’a guère changé depuis. Ils obtinrent le droit de construire une synagogue en 1494.

C’est probablement sur les restes de cette ancienne construction qu’en 1772 commencèrent les travaux de l’actuel ensemble synagogal : au premier étage, se situe l’école des hommes ; le four à pain et l’école des femmes, qui faisait également office de boulangerie, se trouvent au rez-de-chaussée. Cet ensemble présente la particularité d’être, encore de nos jours, dans son cadre originel. Il est composé de deux éléments distincts: la synagogue cavaillonnaise, qui forme un passage couvert au-dessus de la rue Hébraïque, et le mikveh, situé au sous-sol d’une cour, auquel on accède par un escalier de dix-sept marches. La synagogue est aménagée sur le même modèle qu’à Carpentras: boiseries, ferronneries, colonnes cannelées, fauteuil du prophète Élie, tabernacle encastré dans le mur, et la tévah en hauteur, soutenue par quatre colonnes en bois.

À la différence de Carpentras, la boulangerie/école des femmes ne possède aucun accès direct avec la partie haute de la construction (l’école des hommes et la synagogue). Dans cette salle, vous verrez le four à coupole de pierre, la table à pétrir, ainsi que le Musée judéo-comtadin dans lequel se trouve l’un des témoignages archéologiques les plus anciens de la présence juive en terre de France: une lampe à huile trouvée dans un oppidum près d’Orgon. Cette lampe est datée du tout premier siècle de notre ère.

Vous pouvez poursuivre votre découverte des autres lieux intéressants de cette belle région sur ce lien.

La présence juive à l’Isle-sur-la-Sorgue est attestée à partir de 1278 et date très probablement de bien avant. Plusieurs familles habitaient le quartier de Villefranche, où se situe la place de la Juiverie .

Les juifs sont alors regroupés dans des carrières. Il en sera ainsi jusqu’à la Révolution française. Le quartier juif de l’Isle-sur-la-Sorgue s’étend sur une superficie de 6000 m², y accueillant au XVIIIe siècle entre 300 et 400 personnes.

Située au sud-ouest de la carrière, la synagogue semblait dater du XVIe siècle. Selon des recherches effectuées, son architecture ressemblait à celles de Cavaillon et Carpentras. Des travaux ont été réalisés à plusieurs reprises au fil du temps dans ce bâtiment de deux étages. A l’abandon, la synagogue fut détruite au milieu du XIXe siècle.

Il subsiste aujourd’hui deux immeubles témoins des carrières de l’Isle-sur-la-Sorgue datant du XVIIIe siècle : l’immeuble Carcassonne, nommé ainsi par rapport à ses propriétaires et l’immeuble Beaucaire. Ce dernier a été nommé pour les mêmes raisons, construit entre 1760 et 1765 par les frères David-Aron et Isaac Beaucaire.

De nombreux travaux ont été entrepris ces dernières années pour mettre en valeur le patrimoine culturel juif de l’Isle-sur-la-Sorgue. Qu’il s’agisse de l’emplacement du quartier juif, de l’ancienne synagogue, du cimetière juif ou de l’immeuble Beaucaire. Le cimetière (situé au quartier des Bagnoles, il a été utilisé jusqu’à l’aube de la Seconde Guerre mondiale) et l’immeuble ont d’ailleurs été protégés au titre des Monuments historiques.

Rencontre avec François Guyonnet, Directeur du Patrimoine à la Mairie de l’Isle-sur-la-Sorgue

Jguideeurope : De quand date la présence juive à l’Isle-sur-la-Sorgue ?

François Guyonnet : L’Isle-sur-la-Sorgue est une ville assez récente par rapport à ses voisines et qui naît vers l’an 1000, grâce à un réseau hydraulique naturel. Elle s’étend remarquablement aux 12e et 13e siècles, devenant la deuxième agglomération après Avignon. Elle attire une noblesse pléthorique et fonctionne avec un système particulier, celui du consulat entre les nobles qui gèrent la ville.

La communauté juive est très présente dans la région à cette époque, mais on ne retrouve qu’une mention administrative à l’Isle au 13e siècle, même s’il est fort probable que sa présence est plus ancienne. Suite aux événements politiques et religieux des 13e et 14e siècles dans le Comtat Venaissin, les juifs vivront dans des carrières du 15e à la fin du 18e siècle. Certes, de nombreux juifs habitaient aux alentours du lieu de culte, mais avant ces carrières, il n’y avait pas de « quartier juif », les populations se mélangeant dans la ville. Beaucoup de questions demeurent sur la pratique de cet enfermement, sur la fermeture des rues, l’accès aux logements. À partir du 17e siècle, les choses vont être tranchées, puisque les autorités pontificales imposent la concentration des juifs dans quatre villes de la région : Avignon, Carpentras, Cavaillon et l’Isle. Cela demeurera ainsi jusqu’à l’émancipation de 1791.

Quelles traces du patrimoine culturel juif demeurent ?

Contrairement à Cavaillon et Carpentras, nous n’avons plus de synagogue depuis la fin du 18e siècle, celle-ci ayant été abandonnée puis démolie par les autorités municipales en 1856. Carpentras et Cavaillon ont toujours leurs magnifiques synagogues et Avignon a reconstruit la sienne au 19e siècle. L’Isle possède un cimetière juif extérieur, situé à 2 km du centre ancien, qui résulte probablement d’une mutualisation avec la communauté voisine.

Mon travail de conservateur consiste à identifier tout ce qui constitue le patrimoine, les traces matérielles de ces communautés juives. Certes, nous n’avons plus de synagogue, mais nous avons des immeubles collectifs de cette juiverie du 18e siècle. La taille de la carrière de l’Isle est assez impressionnante pour l’époque. Elle est évaluée à environ 6000 m² pour une population qui aurait atteint 400 personnes au milieu du 18e siècle, vivant dans des immeubles de plusieurs étages. Deux bâtiments témoignent aujourd’hui de l’amélioration des conditions de vie dans les carrières au 18e siècle résultant de l’enrichissement de diverses familles : l’immeuble Beaucaire et l’immeuble Carcassonne qui jouxtait la synagogue. La plupart des autres maisons de l’ancien quartier juif sont tombées en ruine.

Il y a trois ans, j’ai saisi l’opportunité d’une cession de l’immeuble Beaucaire, afin que l’on se positionne pour sa protection au titre des Monuments, effective depuis février 2022. Ce qui nous a assuré des financements institutionnels de l’État. On a conduit une étude archéologique, puis acheté une partie du lieu afin de rendre sa fonction première à l’escalier historique. Il va desservir des appartements privés et sociaux et au dernier étage sera aménagé un espace avec un centre d’interprétation du patrimoine juif local, lequel sera probablement ouvert en 2024. En voyant cet étonnant escalier, surgissent les images des portes qui ouvraient sur les vieux appartements avec les enfants qui courent et la vie quotidienne du ghetto. C’était très émouvant de le sauver.

Avez-vous retrouvé le lieu exact où se situait l’ancienne synagogue ?

Nous savons où elle se trouvait grâce au cadastre napoléonien et des documents topographiques du 19e siècle. Elle est aux 2/3 sur l’espace public aujourd’hui, sur un lieu peu traversant, une sorte de parking anarchique dans un recoin de la place de la Juiverie. Le conseil municipal a récemment dénommé le lieu où elle se situait place de la synagogue. Ce fut ma première démarche en tant que conservateur dans ce domaine. Tout cela est réalisé dans le but de permettre à la population locale de se reconnecter avec cette partie de leur histoire.

L’autre tiers de l’ancienne synagogue se situe sous les bâtiments construits par la famille Abraham, une des dernières familles juives du Comtat, après la démolition du lieu. Ils avaient récupéré une partie du foncier pour y construire une écurie. Il y a peu, la propriétaire souhaitait y construire des immeubles d’habitation. Je me suis dit que si on autorisait cette transformation, il n’y aurait plus de possibilité de mettre en valeur cet ensemble. La mairie s’est donc positionnée pour développer un projet qualitatif sur l’emplacement de la synagogue. On a acheté la remise, puis des recherches archéologiques ont été entreprises. Mon idée est simple : après un travail de fonds archéologique, on pourrait détruire la remise du 19e siècle afin de dégager une perspective sur l’immeuble Carcassonne, témoin de la renaissance du patrimoine des familles juives du 18e siècle. On trouvera ensuite des moyens pour mettre en valeur cette façade. Sur l’emplacement de la synagogue, on travaille avec un jeune architecte sur un projet qualitatif d’aménagement de l’espace public. Celui-ci permettra de visualiser le plan de la synagogue et les vestiges retrouvés. Le tout, avec une dimension artistique permettant de donner une fonction mémorielle au lieu et de faire renaître en filigrane la synagogue au sol, qui retrouvera ainsi sa place dans l’espace public. Un espace public qui sera, lui aussi, magnifié par l’ancienne façade des maisons juives.

Ces projets de mise en valeur du patrimoine culturel juif concernent-ils également le cimetière ?

En 2013, on a entrepris une étude archéologique dans le cimetière qui était abandonné depuis un siècle. On a décapé et nettoyé les tombes et rendu les enclos spoliés par des voleurs de matériaux ferreux. Un nettoyage effectué avec l’université d’Avignon et la DRAC nous a permis de réaliser un scan et une étude complète du cimetière. Nous avons contacté un paysagiste afin d’envisager un projet d’embellissement.

Nous lançons actuellement des campagnes de mécénat pour mener à bien ces projets. Certains sont en partie financés par les autorités locales et nationales, mais il nous manque encore des fonds, notamment concernant le projet sur la synagogue. La réalisation de ces trois projets portant sur l’immeuble Beaucaire, la synagogue et le cimetière permettra à l’histoire juive de retrouver la place importante qui est la sienne à l’Isle-sur-la-Sorgue.

Jusqu’à ce que le pape Jean XXII rachète les droits de l’évêque de Carpentras sur cette ville, Pernes-les-Fontaines était la capitale du Comtat Venaissin. La présence juive dans l’agglomération est attestée par deux éléments: le nom de la place de la Juiverie, ainsi que par la tradition qui attribue à la grande maison construite sur cette place le nom de « bains juifs ».

Lors des Journées du patrimoine de 2024, l’hôtel de Cheylus ouvrit les portes de son mikvé aux visiteurs. Ce mikvé date du 16e siècle et est classé monument historique depuis 1996.

Les juifs étaient présents dans la ville lorsqu’elle fut cédée à la papauté par le roi de France, en 1274. Au XIVe siècle, le quartier juif abritait quatre-vingt-dix familles et se trouvait rue Fournaque, près des remparts.

En 1459, il fut mis à sac par une émeute qui fit soixante victimes ; la communauté fut obligée de se déplacer vers le centre-ville, rue de la Muse, qui devint la rue des Juifs ou carriere, fermée aux deux extrémités par des portes. Les juifs du XIVe siècle vivaient essentiellement du commerce des produits agricoles et du prêt. Un recensement de 1473 révèle que soixante-neuf familles juives vivaient à Carpentras. En 1523, le pape Jacob Sadoleto imposa des restrictions supplémentaires à leurs activités et la communauté se réduisit considérablement. Après les expulsions de 1570 et 1593, elle ne comprenait plus que quelques familles, mais, lorsqu’en 1669 les petites communautés du Comtat venaissin furent regroupées dans les quatre carrieres, elle comptait à nouveau quatre-vingt-trois familles, soit 298 personnes.

De nouvelles restrictions furent imposées tout au long du XVIIIe siècle. La construction de la synagogue fit notamment l’objet d’un long conflit. Commencés en 1741, pour faire face à l’augmentation du nombre de fidèles, les travaux de construction avancèrent rapidement. Mais, en 1757, l’évêque obtint de Rome l’autorisation de ramener ses dimensions à celles du Moyen Âge : avec l’aide de maçons, il procéda lui-même à la démolition. Les juifs protestèrent. Le conflit dura jusqu’en 1784. À cette date, un compromis fut trouvé sur des dimensions acceptables. À la fin du XVIIIe siècle, la communauté comptait environ 2000 membres. La majorité vivait pauvrement, voire dans la misère. Il y avait toutefois quelques riches, comme Jacob de la Roque ou Abraham Crémieux. Pendant la Révolution, la synagogue devint la salle de réunion des Jacobins. Elle redevint un lieu de culte en 1800.

La communauté de Carpentras produisit peu d’intellectuels de renom: des médecins et des poètes, essentiellement. La Reine Esther, pièce écrite par Mardochée Astruc de Carpentras et Jacob de Lunel au XVIIIe siècle, inspira l’Esther de Carpentras, opéra comique dont Armand Lunel rédigea le livret, qui fut présenté à Paris en 1938.

La synagogue fut classée monument historique en 1924. Un escalier monumental mène à la salle de culte, qui s’étage sur deux niveaux: la salle de réunion avec le tabernacle et la galerie-tribune avec la tévah. La décoration intérieure est remarquable : vous admirerez le plafond de couleur bleue, émaillé d’étoiles, les lambris de bois à panneautage, le décor doré du tabernacle, les colonnes supportant la tévah, le fauteuil du prophète Élie, les lustres et les chandeliers. Au sous-sol, les éléments de la construction médiévale sont encore en place: le four à pains azymes, le mikveh, la salle de prière réservée aux femmes où un rabbin spécialement désigné conduisait les prières en judéo-provençal (judéo-comtadin).

En mai 1990, le cimetière juif de Carpentras fut profané par des néo-nazis. 34 sépultures furent saccagées. Une grande mobilisation rassembla des centaines de milliers de personnes à Paris, parmi lesquelles le président François Mitterrand et Simone Veil.

Chaque été se déroule le Festival des Cultures et Musiques juives de Carpentras. L’édition 2025, organisée du 10 au 12 août, proposa des lectures musicales et concerts à la synagogue et dans la cour de la Charité. Parmi lesquels Romanceo Sefardico, Aude Marchand, Pletzl Bandit, Bad Brapad Acoustic Trio et Kalistrio.

Une première attestation de la présence juive en Avignon date du IVe siècle. Il s’agit d’un sceau représentant une menorah à cinq branches et portant l’inscription avinionensis. Le commerce juif fut très actif à l’époque des papes. Le tailleur de Grégoire XI était juif, de même que son relieur de livres.

Lors de l’épidémie de peste noire de 1348, la communauté avignonnaise fut épargnée grâce à l’intervention énergique de Clément VI. Les ordonnances de 1558 donnent une description de l’organisation de la communauté. Ses membres étaient divisés en trois catégories suivant leur richesse. Les baylons, par exemple, étaient chargés de la collecte des impôts, de la charité, des malades et de l’enseignement. À partir du XVIIe siècle, les juifs s’occupèrent surtout du commerce de marchandises usagées et de chevaux. Après le rattachement de la ville à la République française en 1791, le nombre de juifs à Avignon diminua rapidement. En 1892, il ne restait plus que cinquante-quatre familles. L’arrivée des séfarades dans les années 1960 redonna vie à la communauté.

Avignon vit naître et résider des personnalités qui marquèrent la littérature hébraïque. Parmi les plus connues, citons Kalonymos ben Kalonymos, l’auteur de l’Even Bohan (La Pierre de Touche), qui offre une satire de la vie des juifs de Provence au Moyen Âge, ainsi que Levi ben Gershom (Gersonide).

Le quartier juif avignonnais était situé en face du Palais des Papes. La rue de la Vieille Juiverie en est un souvenir. Vers 1221, il fut transféré place de Jérusalem (aujourd’hui place Victor Basch). La carriere se trouvait rue Jacob, où vous verrez encore quelques-unes de ses maisons. Elle était entourée de murs et fermée de trois portes.

La vieille synagogue fut détruite par un incendie en 1845 et remplacée par une nouvelle, de forme circulaire, que l’on peut visiter actuellement.

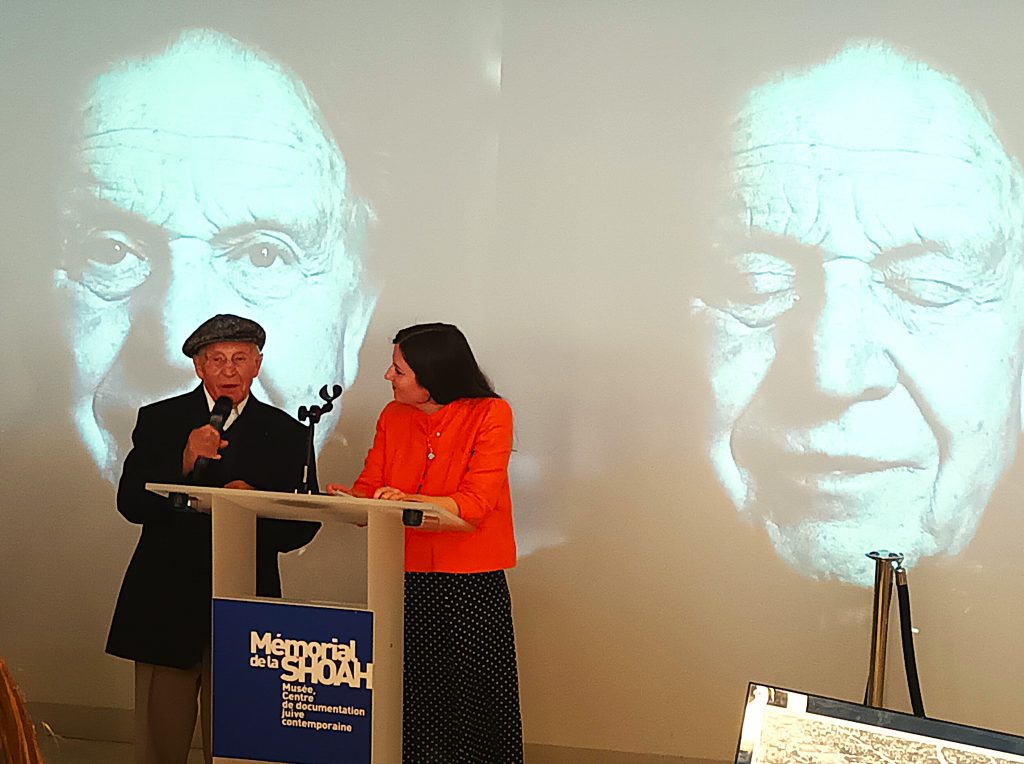

Ce village de l’Ain fut, sous l’occupation nazie, le théâtre d’une rafle ordonnée par Klaus Barbie le 6 avril 1944. Quarante-quatre enfants juifs réfugiés et leurs sept éducateurs furent arrêtés et déportés. Il n’y eut qu’un seul survivant.

Sur les lieux mêmes où vécurent durant près d’un an ces victimes de la barbarie nazie, lettres et dessins honorent leur mémoire. Ils sont rassemblés au Musée-mémorial des Enfants d’Izieu . Dans un bâtiment annexe, des montages audiovisuels rappellent les années sombres, évoquent la notion de « crime contre l’humanité » et diffusent des extraits du procès Barbie relatifs au crime perpétré à Izieu.

La communauté juive de la capitale historique des Gaules, et de la Résistance pour les historiens, a retrouvé aujourd’hui un dynamisme incontestable. Autour de la Grande Synagogue , bâtie en 1864, plus d’une vingtaine d’autres lieux liés à la vie juive, sans compter d’excellents restaurants , font de Lyon une étape plus qu’agréable.

Comme pour de nombreuses villes françaises, la présence des juifs lyonnais remonte probablement à l’Empire romain, mais est recensée au Moyen Âge. Cela, dès le 9e siècle où ils constituèrent une importante communauté. Ils vécurent alors près de la rue Juiverie, aux pieds du mont Fourvière.

Les juifs furent expulsés en 1250, mais s’y réinstallèrent une centaine d’années plus tard. Un autre aller-retour de ce genre se déroula au début du 15e siècle.

La pérennisation de la vie juive à Lyon prit forme avec la Révolution française. Constituée de familles venant du Comtat Venaissin, d’Alsace, de Bordeaux et d’Avignon, ils achetèrent des terres pour y établir un cimetière.

De 300 en 1830, le nombre de juifs passa à 700 en 1840, principalement grâce à la venue de juifs d’Alsace-Lorraine. Ils vécurent en grande partie rue Lanterne et rue de la Barre.

En 1864, la Grande synagogue de Lyon fut ouverte quai Tilsitt. De longues discussions eurent lieu avec les autorités. La municipalité mit à disposition le terrain du grenier à sel en 1862 et elle fut construite par l’architecte Abraham Hirsch.

La ville accueille également une synagogue de rite sépharade, Neveh Chalom construite au début du 20e siècle par des juifs originaires de Grèce et de Turquie.

Grand centre de la Résistance, les juifs y prirent part considérablement. C’est dans cette ville que fut arrêté et torturé Jean Moulin, envoyé par le Général de Gaulle pour y organiser la Résistance. Le cardinal Pierre Gerlier dénonça publiquement les exactions commises contre les juifs et participa aux efforts de la Résistance.

Si la ville de Lyon ne compta que 7000 juifs après la guerre, ce chiffre augmenta rapidement avec la réindustrialisation et l’arrivée des juifs d’Afrique du Nord. Ainsi, en 1969 il y avait près de 20 000 juifs à Lyon.

Il y a également des communautés juives dans les villes de la région, principalement à Villeurbanne. S’y sont installées plusieurs synagogues, mikvaot et centres d’études.

L’Institut Culturel du Judaïsme a ouvert ses portes récemment à Lyon. Dans un esprit républicain, il facilite la découverte du judaïsme grâce à une approche pédagogique sur différents niveaux, alliant présentation d’objets anciens et utilisation des dernières innovations technologiques (écrans géants, tablettes numériques, réalité virtuelle.). Il organise d’ailleurs régulièrement des visites pour des lycéens et collégiens de la région.

Le parcours est organisé autour des thématiques suivantes : l’histoire du peuple juif, la religion et les pratiques religieuses, les préjugés antisémites et la place des juifs en France.

Le 26 janvier 2025, à l’occasion des 80 ans de la libération d’Auschwitz, fut inaugurée l’œuvre Les Rails de la Mémoire , place Carnot. Face à la gare Perrache, d’où partaient les convois de déportés. Cette œuvre créée par Quentin Blaising et Alicia Borchardt, est composée de 1173 mètres de rails, représentant le nombre exact de kilomètres séparant Lyon d’Auschwitz.

Rencontre avec Ilan Levy, Journaliste et guide

Jguideeurope : Comment percevez-vous l’évolution ces dernières années du judaïsme lyonnais et de l’intérêt général pour les lieux de référence du patrimoine culturel juif ?

Ilan Levy : Lyon a la chance de bénéficier d’une synagogue inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques : la synagogue Tilsitt. Ce lieu de culte est très important pour les Lyonnais, notamment car de très nombreux mariages s’y déroulent. Des visites y sont organisées tout au long de l’année, hors période Covid, notamment par des groupes scolaires.

Récemment rénovée, à l’occasion de ses 150 ans, la synagogue a fait totalement peau neuve. Il est possible d’y admirer les vitraux et l’orgue, ainsi que l’architecture proposée par Abraham Hirsch, l’architecte de la ville de Lyon de la fin du XIXème siècle, qui lui donne une allure proche d’un temple protestant. Elle fait également l’objet de très nombreuses visites pour les Journées du Patrimoine et des concerts y sont donnés à chaque Fête de la Musique.

Y a-t-il un lieu peu connu lié à ce patrimoine que vous estimez important de connaitre ?

Hors de la synagogue Tilsitt, le patrimoine juif est plus récent et ne propose pas de bâtiment remarquable d’un point de vue architectural. L’Institut Culturel du Judaïsme, construit à côté de la synagogue Névé Chalom, fut inauguré en 2020. Il propose un parcours pédagogique, faisant appel aux dernières trouvailles technologiques, sur le judaïsme, son histoire et ses traditions. Il vise à faire connaître la religion juive, ses rites, ses fêtes, sa liturgie et, ainsi, lutter contre les préjugés et l’antisémitisme. En déambulant dans ses allées, le public découvrira les nombreuses fêtes juives, les traditions et pourra assister à un office de Chabat en 3 D à la synagogue Tilsitt.

Lyon a une place importante dans l’histoire de la Résistance. Comment la ville met en avant le partage culturel de cette histoire ? En quels lieux ?

La ville, capitale de la Résistance, propose plusieurs hauts lieux de cette histoire. Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation est un lieu pédagogique à visiter pour sa collection permanente et ses expositions. Il fut, pendant la guerre, l’endroit où la gestapo et le sinistre Klaus Barbie torturaient les résistants dans les caves de cet ancien institut de santé. À noter que le cinéma Comoedia, en face du CHRD, servait aussi de cinémas aux nazis pendant la guerre. Klaus Barbie, le chef de la Gestapo, le « boucher de Lyon » n’hésitait pas à aller chercher les résistants au Fort Monluc la journée pour les torturer et les ramener le soir dans la sinistre prison de ce fort.

Le Fort Montluc est une prison militaire construite en 1921. De 1940 à 1942, elle sert de prison à Vichy avant d’être utilisée par les nazis qui y enferment Juifs et résistants. Dans des conditions épouvantables, à plusieurs par cellules, ils sont entassés à la prison et torturés la journée. Les Juifs sont internés dans la « baraque aux Juifs », sorte d’entrepôt en bois, disparu aujourd’hui, dans la cour dans des conditions encore plus épouvantables. Ils sont le plus souvent ensuite emmenés à la gare Perrache pour être déportés et exterminés à Auschwitz.

Les 44 enfants juifs de la Maison d’Izieu et leurs accompagnateurs, que Barbie va rafler dans leur colonie de l’Ain le 6 avril 1944, passeront par Montluc avant d’être déportés et exterminés. De cette prison, seul André Devigny, militaire et résistant français, parvient à s’évader en aout 1943 afin d’échapper à sa condamnation à mort. Cet épisode fera l’objet du film de Robert Bresson en 1956 : Un condamné à mort s’est échappé.

La prison restera active après la guerre, puis deviendra une prison pour femmes avant de fermer définitivement en 2009 et de devenir un Mémorial national. Quand la France, grâce au travail du couple Klarsfeld, fait arrêter Klaus Barbie en Amérique du Sud, le garde des Sceaux Robert Badinter, dont le père a été déporté par Barbie lors de la Rafle de la rue Sainte-Catherine, le fait séjourner à la prison Montluc avant son procès. Le tribunal aux 24 colonnes de ce procès historique se situe sur les quais de Saône, à quelques centaines de mètres de la synagogue Tilsitt.

Une plaque est apposée 12 rue Sainte-Catherine pour commémorer la rafle organisée par Klaus Barbie le 9 février 1943 dans ce bureau de l’Union générale des Israélites de France où 86 personnes furent arrêtées et déportées. Une autre plaque existe depuis 2016 rue Boissac où se tenaient les bureaux du Consistoire pendant la guerre. Enfin, après Montluc et le CHRD, à 1 heure de route de Lyon, se trouve le Mémorial de la Maison d’Izieu, un haut lieu pédagogique symbolique du génocide des enfants juifs.

La présence juive à Hégenheim semble dater au moins du 17e siècle. 14 familles juives y furent dénombrées en 1689. La vie juive s’y développa, la communauté passant à plus de 400 personnes à la veille de la Révolution française. Une des plus grandes d’Alsace à l’époque, le nombre de ses fidèles déclina avec le temps. Ainsi, en 1936, il ne restait plus que 36 juifs à Hégenheim.

À la frontière franco-suisse, le cimetière de Hégenheim , de plus de 2 hectares, possède des pierres de 1673, l’année de son ouverture. Il est le seul en Alsace à avoir conservé une stèle funéraire en bois dont l’original est exposé au Musée juif de Bâle.

Bâle, ville commerçante toute proche, fut longtemps un pôle d’attraction pour de nombreuses populations. Les juifs hégenheimois n’y obtenant pas le droit de cité, ils s’installèrent sur ces terres alsaciennes et, durant deux siècles, le cimetière de Hégenheim servit aux communautés de la région, y compris de la Suisse voisine. C’est aujourd’hui un émouvant lieu de mémoire où vous déambulerez à travers plus de 7000 tombes et découvrirez des pierres rongées par le temps, envahies de lierre ou égarées dans les sous-bois.

L’ancienne synagogue de Hégenheim va devenir un centre culturel dédié à l’art contemporain, aux concerts et conférences.

Jadis dans un bourg alsacien

« On ne voyait [rue des Juifs] que de grandes ombres grises, de hautes bâtisses décrépites, sillonnées de chêneaux rouillés; et toute la Judée pendait aux lucarnes d’alentour, jusqu’à la cime des airs, ses bas troués, ses vieux jupons crasseux, ses culottes rapiécées, son linge filandreux. À tous les soupiraux apparaissaient des têtes branlantes, des bouches édentées, des nez et des mentons en carnaval; on aurait dit que ces gens arrivaient de Ninive, de Babylone, ou qu’ils étaient réchappés de la captivité d’Égypte, tant ils paraissaient vieux. »

Emile Erckmann et Alexandre Chatrian, L’Ami Fritz, Strasbourg, Edito, 1966

La présence juive à Colmar date probablement du 13e siècle. Des documents administratifs confirment cette présence. Une synagogue y fut détruite en 1279.

La communauté s’agrandit notamment grâce à la venue de juifs de Rouffach et Mutzig. Ainsi, au 14e siècle, celle-ci gérait une synagogue, un mikvé, une salle de réception et un cimetière. Persécutés pendant la Peste noire, les juifs furent réadmis à Colmar à la fin du siècle. Le long des siècles suivants, les juifs colmariens furent tantôt réadmis et tantôt victimes d’injustices. Ce n’est que suite à la Révolution française que leur sort s’améliora, avec l’accès à la citoyenneté, comme dans la majorité du pays. Une première synagogue ouvre ainsi à la toute fin du 18e siècle.

En 1800, on compte 140 personnes juives résidant à Colmar. En 1808, Colmar accueillit un consistoire dont dépendait 25 communautés environnantes. Quinze ans plus tard, la ville accueillit également le siège du grand rabbinat d’Alsace.

La population juive augmentant de manière sensible, elle passe à 513 en 1833. Dans cet élan, la synagogue de Colmar est inaugurée en 1843 et représenta alors un des plus beaux monuments architecturaux de la ville. Un chiffre qui doublera à la veille de la guerre de 1870. De nombreux juifs quittant la région suite à la défaite, la chute s’arrêtera et la population juive augmentera même au 20e siècle, arrivant à son apogée à 1200 en 1935.

La Shoah fait de nombreuses victimes dans la région et touche un tiers des juifs colmariens. La synagogue est saccagée par les occupants. Au lendemain de la guerre, la reconstruction de la vie juive se réalise notamment grâce à la venue des juifs d’Afrique du Nord. Ainsi, en 1990, on compte 1000 juifs colmariens.

D’anciens cimetières route de Rouffach et porte de Theinheim furent utilisés avant 1800, puis ce fut le cas de celui du Ladhof .

Le musée Bartholdi est voué à la gloire de l’auteur de la statue de la Liberté. Dans une salle, est exposée une intéressante collection de judaïca. Vous y admirerez particulièrement une coupe de la confrérie chargée des derniers devoirs (Hevra Kadisha), en forme de cercueil transporté à bras d’hommes (milieu du XIXe siècle), de précieux exemples de bancs de circoncision et une fontaine pour ablutions du XVIIe siècle provenant du cimetière de Herrlisheim.

En 2021, le PMC de Colmar accueillit une conférence sur René Hirschler, le rabbin résistant. Alain Hirschler y rendit hommage à ses parents. Plus jeune rabbin de France à 23 ans, René Hirschler est nommé à Mulhouse en 1929, puis devient Grand rabbin de Strasbourg. Mobilisé en 1940, il devient aumônier israélite des camps de la zone Sud par Vichy. Cette nomination lui permet d’organiser avec sa femme Simone un sauvetage de prisonniers. Simone et René Hirschler sont arrêtés et mourront en déportation en 1944.

En novembre 2025, dans le cadre de l’événement « Mardi soir avec les religions », initié par la Collectivité européenne d’Alsace, la synagogue de Colmar a ouvert ses portes au public colmarien.

Sources : Encyclopaedia Judaica, judaisme.sdv.fr et dna.fr

Dans cette charmante ville touristique, vous trouverez encore des traces de l’ancienne communauté. Dans la ruelle des Juifs, sur un portail en plein cintre, sont gravées des lettres hébraïques: il s’agirait de l’entrée de la synagogue, attestée dès 1454. Dans la rue du Général-Gouraud, une clé d’arcade porte la date hébraïque de 5456, ce qui correspond à l’année 1696. Sous le porche d’entrée, on remarquera dans la pierre deux mains bénissantes et l’inscription « Le maître, rabbi Samson, le Cohen ».

Le long des murs, vous repérerez les vestiges d’une maison commune juive obernoise de style baroque édifiée vers 1750 avec les restes de l’arche sainte et de l’autel, et les lys martelés rappelant que les rois de France protégeaient les juifs d’Alsace (dans la cour, une image offre une vision reconstituée du lieu de culte). Elle contenait également une salle de réception et un oratoire.

A la veille de la Révolution française, la ville compte plus de 200 juifs obernois. Un chiffre qui restera assez stable jusqu’à la fin du 19e siècle. Devenue trop petite, cette ancienne synagogue a été désaffectée en 1876 et remplacée par celle, de style néo-roman, toujours en activité.

Néanmoins, la population juive obernoise décline tout le long du 20e siècle, passant d’abord de 144 en 1910 à 138 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Suite à la Shoah, la synagogue endommagée par les occupants est restaurée en 1948. La ville ne compte plus qu’une soixantaine de juifs obernois en 1970. On estime en 2021 ce nombre à une dizaine ou quinzaine de familles.

Parmi les personnalités obernoises, difficile d’oublier André Néher, le célèbre penseur et professeur. Une place André Néher a d’ailleurs été inaugurée en 2000. Douze Stolpersteine ont été posés dans les rues d’Obernai en juin 2022 en mémoire d’une victime obernoise de la Shoah.

En 2024, la communauté israélite d’Obernai a publié le livre de Jean Camille Bloch dédié à celle-ci et présenté dans le cadre des Journées européennes de la culture juive.

Un duo de musiciens, Ezriel Ehrlich et Arthur Julié a donné un concert le 2 mars 2025 à la Synagogue d’Obernai, mêlant liturgie alsacienne, musique klezmer et yiddish. Le 13 juillet 2025, la synagogue a accueilli une cinquantaine de fidèles juifs de Pforzheim (Allemagne).

Le cimetière juif d’Obernai a été acquis au début du XXe siècle.

Sources : Encyclopaedia Judaica, judaisme.sdv.fr, dna.fr

La présence juive à Rosenwiller date au moins du 14e siècle, un écrit de Charles IV, évoquant le cimetière juif. Un courrier traitant d’un contentieux avec un certain Haym de Rosenwiller ayant été adressé au magistrat de Strasbourg en 1550 sera également retrouvé.

En 1727, les juifs rosenwillerois qui enterrent ici leurs morts depuis presque quatre siècles obtiennent le droit de dresser une palissade de bois autour du cimetière et, vingt-deux ans plus tard, un mur de pierre. Avec 6470 tombes sur 5 hectares, le cimetière juif de Rosenwiller témoigne d’une longue histoire : la tombe la plus vieille date de 1657.

En vous promenant dans la partie ancienne du cimetière, vous retrouverez, çà et là, les petits poèmes hébraïques à la gloire des défunts, et des symboles récurrents: colonnes brisées pour les enfants et les jeunes femmes mortes sans descendance, lampes de shabbat pour les femmes pieuses, cruches pour les Lévites, mains bénissantes pour les Kohanim (selon la tradition, les Lévi et les Cohen sont issus des tribus consacrées à la prêtrise).

Un livre collectif publié en 2020, Rosenwiller : une présence juive au fil du siècle (I.D. Editions) raconte la longue histoire juive à Rosenwiller. Celle du cimetière, mais aussi le quotidien des juifs dans la ville, avec ses moments de bonheur et de troubles. En présentant les histoires personnelles, les objets, la Shoah et les personnes impliquées dans le sauvetage du patrimoine culturel juif de Rosenwiller.

En 2022, Simone Polak, 93 ans, rescapée des camps de la mort, a dévoilé au cimetière israélite de Rosenwiller une plaque en hommage à ses grands-parents Caroline et Benjamin Bloch, les derniers gardiens des lieux.

Lors des Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs de 2025, une visite guidée du cimetière israélite de Rosenwiller a été organisée pour une cinquantaine de personnes afin de mieux le faire connaitre l’histoire juive de Rosenwiller.

La Place de l’équarisseur

« Quand les juifs demandèrent un endroit pour inhumer leurs morts (vers 1350, on leur indiqua à Rosenwiller une place immense, aride, où l’équarrisseur, à un des bouts, enfouissait les chevaux crevés, et on leur permit, à l’autre bout, d’enterrer leurs coreligionnaires décédés. »

Elie Scheid, Histoire des Juifs d’Alsace, 1887, Paris, Librairie Armand Durlacher, Réed. Willy-Fischer, 1975

Sources : judaisme.sdv.fr, Akadem

Dans ce faubourg de Strasbourg, on peut voir un beau mikvé du XVIIIe siècle. Une salle David Sintzheim (premier grand rabbin de France et directeur de l’école talmudique de Bischheim entre 1786 et 1792) retrace l’histoire de la communauté et offre des expositions temporaires.

La présence juive à Bischheim semble être très ancienne. De nombreux juifs qui travaillaient le jour à Strasbourg sans avoir le droit d’y demeurer, vivaient en famille à Bischheim. Et cela probablement dès le début du 17e siècle.

S’il y avait un peu moins de 40 familles juives à Bischheim en 1774, ce chiffre doubla en dix ans. Au milieu du siècle suivant, 759 juifs habitèrent Bischheim. Mais ce nombre diminua ensuite graduellement, atteignant moins de 300 personnes au tournant du 20e siècle. Puis la moitié en 1936. 25 juifs furent victimes de la Shoah. La communauté tenta de se reconstruire après la guerre. On comptait 52 familles juives en 1959.

Parmi les grands personnages ayant habité Bischheim, comment ne pas faire référence à Cerf-Berr. Ayant joué un grand rôle dans l’émancipation des juifs. Notamment grâce au texte du philosophe Moses Mendelsohn qui rédigea un plaidoyer sur l’amélioration de la situation des juifs en Europe. Ce texte influença d’autres intellectuels, religieux, mais aussi des politiques qui permirent de faire avancer l’accès à la citoyenneté pour les juifs de France. David Sintzheim, le beau-frère de Cerf Berr, fut ensuite le premier grand rabbin de France et présida le Sanhédrin rassemblé par Napoléon.

Parmi les autres personnalités de la ville, on peut citer le Grand rabbin Isaac Baer, qui eut en cette ville comme étudiant un de ses successeurs, Zadoc Kahn.

La première synagogue de Bischheim fut d’ailleurs fondée par Cerf Berr vers 1780. Le lieu devenant rapidement trop petit, une autre synagogue fut inaugurée en 1838. À cette époque, la ville comptait également une école juive avec une centaine d’élèves. On y trouva aussi un mikvé qui appartenait à David Sintzheim. La synagogue fut détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite en 1959.

Pendant longtemps, les juifs de Bischheim furent enterrés dans les cimetières de Rosenwiller et Ettendorf. Depuis 1797, la communauté dispose d’un cimetière , se situant entre Bischheim et Hoenheim.

Le mikvé et le musée qui l’accueille ne peuvent être visités que sur rendez-vous par téléphone ou mail.

Des pavés en la mémoire d’une famille assassinée à Oradour-sur-Glane et de quatre résistants ont été installés à Schiltigheim et Bischheim en 2024. Le 28 avril 2025, des Stolpersteine ont été posées en hommage à cinq victimes du nazisme lors d’une cérémonie.

Sources : Encyclopaedia Judaica, DNA et judaisme.sdv.fr

Capitale régionale, Strasbourg accueille également le Parlement européen comme vous l’indique la ville dès la sortie de la gare avec les drapeaux de tous les pays qui le composent. Cette magnifique ville, au cœur de nombreux conflits politiques, nationaux et religieux pendant des siècles, est justement devenue la ville symbole des réconciliations et coopérations politiques, nationales et religieuses. Vous attendent donc les traversées de ses nombreux ponts vers les empreintes architecturales des siècles et activités culturelles et gastronomiques présentes…

L’histoire juive est ici constamment présente. Ne dit-on pas que la rue de la Nuée-Bleue doit son nom à la nuée qui précédait les juifs chassés de la ville en 1349, et que la rue Brûlée évoquerait les juifs brûlés vifs cette même année pour avoir refusé le baptême ?

La présence juive à Strasbourg est attestée depuis le 12e siècle et serait selon certains chercheurs plus ancienne encore. La communauté disposait d’une synagogue, un mikvé et un cimetière. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 1349, la population juive de Strasbourg fut massacrée. Les quelques juifs qui avaient fui à temps retrouvaient graduellement le droit de revenir à Strasbourg, principalement suite à une ordonnance de 1375. Mais leur bannissement fut promulgué en 1389. Il demeura en vigueur jusqu’à la Révolution française. Pendant tous ces siècles, ils avaient le droit d’y séjourner pour le travail, mais devaient payer une taxe d’entrée. Ils habitaient alors dans des villages de la région, plus accueillants. Au début du 17e siècle, la population juive alsacienne connait une progression. A la fin de ce siècle, le rabbinat des juifs d’Alsace est créé.

A la veille de la Révolution, certains juifs réussirent à faire avancer timidement l’émancipation des leurs. Mais celui qui marqua le plus les esprits fut sans conteste Hirtz de Mendelsheim, plus connu sous le nom de Cerf-Berr. Entrepreneur auprès des armées du Roi, il réussit, non sans difficulté, à obtenir le droit de s’installer à Strasbourg dans les années 1770. Il lutta avec acharnement pour l’émancipation des juifs, réussissant à faire supprimer en 1784 le péage corporel infligé aux juifs. Il aida également la ville de Strasbourg à lutter contre la famine. Du 19 au 25 mai 1789, une délégation composée de 37 délégués se réunit à Strasbourg afin d’y rédiger le cahier des « doléances et des vœux de la nation juive d’Alsace ».

Néanmoins, ce n’est qu’après la Révolution, en 1791, que les juifs furent officiellement autorisés à s’installer à Strasbourg. La communauté commença à se constituer, avec comme premier rabbin David Sinzheim, le beau-frère de Cerf-Berr. Le Grand Sanhédrin se réunit le 9 février 1807, présidé par David Sinzheim, qui sera nommé plus tard Grand rabbin du Consistoire central de France.

De 1811 à 1834, les fidèles se réunissent dans l’ancien Poêle des Drapiers, puis dans une synagogue érigée rue Sainte-Hélène en 1834. Le développement rapide de la communauté nécessita l’ouverture d’une nouvelle synagogue, rue Sainte-Hélène. Construite par l’architecte Ludwig Lévy, la synagogue du Quai Kléber est inaugurée le 8 septembre 1898, remplaçant les lieux de culte juifs précédents.

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la ville comptait 10 000 juifs strasbourgeois. Suite à la capitulation de la France, ils s’échappèrent vers d’autres régions, reconstituant leur communauté, principalement à Périgueux et Limoges. René Hirschler, le grand rabbin de Strasbourg, assura le lien avec les juifs strasbourgeois dispersés et entreprit un travail courageux pour sauver les prisonniers susceptibles d’être déportés. La mobilisation dans la Résistance et au secours des populations se fit également par l’intermédiaire d’associations telles les EEIF et l’OSE. Nombreux de ces résistants strasbourgeois périrent les armes à la main.

La monumentale Synagogue du quai Kléber fut incendiée par les nazis en 1940. Mille juifs strasbourgeois furent assassinés pendant la Shoah. Au lendemain de la guerre, huit mille juifs se réinstallèrent dans la ville.

De 1950 à 1958, la ville met à disposition des juifs strasbourgeois un bâtiment de l’ancien Arsenal, dans le quartier de la Neustadt, avec ses impressionnants bâtiments de style prussien, construit entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale et permettant de tripler la superficie de la ville. La Synagogue de la Paix a été construite par l’architecte Claude-Meyer-Lévy, pouvant accueillir 1600 fidèles. Sa façade principale est ornée d’une vague d’étoiles de David. Le 13 mars 1958, la communauté strasbourgeoise inaugura ce nouveau grand lieu de culte, en présence notamment du Maire de Strasbourg Charles Altorffer, du Ministre d’Etat Pierre Pfimlin, du Grand Rabbin de France Jacob Kaplan, de Charles Ehrlich (Président de la Communauté), Joseph Weill (Président du Consistoire), Abraham Deutsch (Grand-Rabbin du Bas-Rhin). Le 22 novembre 1964, le général De Gaulle préside les cérémonies qui marquent le 20e anniversaire de la Libération de Strasbourg par les troupes du Général Leclerc. Il visite alors de nombreux monuments, dont la Cathédrale Notre-Dame et la Synagogue de la Paix. Simone Veil, ancienne déportée, devenue ministre de la Santé de 1974 à 1979, puis la Première président du Parlement européen de 1979 à 1982, fera une visite remarquée à la Synagogue de la Paix en 1988.

À l’intérieur, vous admirerez l’arche sainte, dont les formes audacieuses mettent en valeur une tapisserie de l’artiste Jean Lurçat. Le lieu accueille en réalité cinq synagogues, dont une suivant le rite ashkénaze de la vallée rhénane et une autre mêlant rites ashkénazes et séfarades parfois lors de la même cérémonie ! La grande salle René Hirschler est utilisée pour les grandes fêtes.

L’arrivée des juifs d’Afrique du Nord dans les années 1960, principalement d’Algérie et du Maroc et quelques familles originaires de Tunisie, encouragea la transformation de la salle des fêtes Léo Cohn en oratoire, puis à l’inauguration en ce lieu de la synagogue Rambam au début des années 2000, au sein de la Synagogue de la Paix.

Souhaitant y construire une nouvelle imprimerie, Oscar Berger-Levrault fait démolir en 1868 de vieux bâtiments à l’angle de la rue des Juifs et de la rue des Charpentiers. Un mikvé datant de la première moitié du 13e siècle fut découvert à cette occasion, mais pas préservé ni même photographié. Mis au jour en 1984, à l’occasion de travaux dans la rue des Juifs, le mikvé représente la plus ancienne trace de la présence juive alsacienne. L’élément central est constitué d’une salle carrée de 3 mètres de côté en grès gris surmonté de briques rouges. Dans chaque angle, subsistent des corbeaux de facture romane.

La synagogue de l’Esplanade a été inaugurée le 12 avril 1992, rue de Nicosie. Dans un quartier marquant à l’époque la croissance de la population juive un peu plus loin du centre-ville.

Comme le confirma Alain Fontanel, l’adjoint au Maire de Strasbourg, en 2018 au site Akadem, suite au décès de Simone Veil, la ville avait souhaité lui rendre hommage. Ainsi, l’Avenue de la Paix, fut renommée Avenue de la Paix – Simone Veil. Afin d’honorer ses combats pour les droits des femmes, l’unité européenne et la mémoire de la Shoah. Une nomination très forte symboliquement puisque cette avenue fut nommée auparavant la rue allemande, puis la rue Daladier et pendant l’occupation, la rue Hermann Goering !

En 2019 a été inaugurée la place Jean Kahn, située en face de la synagogue. Cela, en hommage à cette grande figure du judaïsme français. Un an plus tôt avait été rouvert le mikvé de la rue des Charpentiers. Chose rare en France, la population juive de Strasbourg augmente ces dernières années, avec le développement d’institutions et la diversification de courants, orthodoxes et libéraux. En 2025, la population juive strasbourgeoise représente environ 20 000 personnes.

Au Musée Alsacien un petit oratoire de campagne est reconstitué avec sa bibliothèque, son rouleau de Torah et sa lampe de shabbat. Deux autres salles sont encore consacrées au judaïsme. On y trouvera quelques pièces curieuses, comme une étoile de David en bois sculpté avec aigle impérial bicéphale de 1770.

Mais aussi des panneaux en hébreu et en français provenant de la synagogue de Jungholtz appelant les bénédictions divines sur l’empereur Napoléon III, et un tableau commémorant l’« Inauguration d’un Pentateuque à Reichshoffen le 7 novembre 1857 », émouvante évocation de ferveur et de patriotisme.

Dans la cour du musée de l’Œuvre Notre-Dame consacré aux arts de la région de Strasbourg entre le XIe et le XVIIe siècle, on peut voir des stèles funéraires juives provenant du cimetière médiéval qui se situait à l’emplacement de l’actuelle place de la République.

Le 23 janvier 2025 s’est déroulée à Strasbourg la célébration des 20 ans de l’AEPJ (l’Association européenne pour la préservation du patrimoine juif) en charge notamment des Journées Européennes de la Culture Juive. Ce qui n’est pas un hasard, de par le symbole de réconciliation européenne que représente Strasbourg, mais aussi du rôle crucial des personnalités locales et luxembourgeoises, notamment Claude Bloch et François Moyse, pour mettre en œuvre la création de l’AEPJ. Le Conseil de l’Europe, sous les auspices de la présidence luxembourgeoise, accueillit l’événement du 23 janvier, auquel participèrent au côté de Claude Bloch (Présidente d’honneur de l’AEPJ) et François Moyse (Président de l’AEPJ), Björn Berge (Secrétaire Général-adjoint du Conseil de l’Europe), Eric Thill (Ministre de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg), Catherine Trautmann (ancienne Ministre de la Culture, ancienne Maire de Strasbourg et actuellement Conseillère municipale), Gabrielle Rosner-Bloch (Conseillère régionale déléguée à la culture et aux cultes, en charge du Patrimoine de la Région Grand Est) et Irena Guidikova (Cheffe du Département des Institutions Démocratiques et des Libertés).

Lors de cette journée à laquelle Jguideeurope a eu le plaisir de participer, avec ses conférences sur le judaïsme médiéval en Alsace à Erfurt et en Péninsule ibérique. Puis, les visites de Strasbourg (notamment la Synagogue de la Paix) et réception à la Résidence de la représentation permanente du Luxembourg. Durant la journée où furent évoquer par les intervenants et participants de nombreux récits personnels émouvants et signes d’espoir pour le futur, comme le renouveau de la culture juive en Pologne. Et surtout une réaffirmation à maintes reprises de l’engagement dans la lutte contre l’antisémitisme sous toutes ses formes, la préservation du patrimoine culturel et le partage des valeurs humanistes entre les peuples. Ce qui est particulièrement poignant 80 ans après la Libération d’Auschwitz.

ITINERAIRE

Nous vous proposons cet itinéraire, vous permettant de découvrir les lieux mentionnés liés à la vie juive strasbourgeoise ancienne et contemporaine. Un parcours d’un peu moins de 4 kms en partant de la gare de Strasbourg.

En prenant la rue Kuhn, vous arrivez quai Kléber, où se trouvait l’ancienne synagogue incendiée. Des photos d’époque commémorent le lieu.

Le lieu a été nommé Allée des Justes parmi les Nations , en souvenir des personnes courageuses qui sauvèrent des juifs pendant la Shoah. Il fut inauguré le 22 juillet 2012 par Roland Ries (Sénateur-Maire de Strasbourg).

Longez le quai par la gauche, jusqu’à la rue du Général de Castelnau et celle de son collègue le Général Rapp.

La rue Sellénick et ses alentours constituent un petit shtetl avec ses écoles, lieux culturels, comme la librairie du Cédrat et restaurants cachers.

A deux cents mètres à peine, en prenant la rue Strauss Durkheim vous tomberez sur la synagogue de la Paix, à côté de laquelle se trouve la place Jean Kahn.

L’avenue de la Paix Simone Veil a été nommée ainsi en hommage à la première présidente du Parlement européen qui par cette nomination et surtout ses engagements pour la mémoire et les droits des femmes symbolise cette volonté et réalité de la paix vécue en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L’avenue vous mène à la très belle Place de la République (où se situait l’ancien cimetière juif), entourée du Palais du Rhin, de la Bibliothèque universitaire et du Théâtre national.

A côté de celui-ci, la Passerelle des Juifs vous mène au quai Lezay Marnesia.

Prenez la rue du Parchemin qui se prolonge sur la rue des Juifs et où vous découvrirez l’ancien mikvé. La visite de celui-ci, comme celle de la synagogue doit être organisée en coordination avec les institutions juives.

A la fin de cette rue, vous découvrirez en face de l’ancienne maison du Kammerzell, la magnifique cathédrale de Strasbourg.

Avec ces sculptures et sa fameuse horloge. Une horloge qui par toutes ses références et inspirations vous fera voyager en mode spatio-temporel.

Elle vous indiquera aussi qu’il est l’heure de conclure cette belle visite par le musée de l’œuvre-Notre-Dame, situés juste en bas, et le Musée Alsacien à 5 minutes à pied en traversant le pont du Corbeau.

Cet étonnant musée d’arts et de traditions régionales vous permet de découvrir la diversité de ce vécu et de ses représentations au fil des siècles. Notamment l’ingéniosité alsacienne pour faire face aux rudes hivers, d’une conscience écologique très précoce ! Mais aussi les différentes pièces et meubles en bois de sapin, les verriers de Meisenthal qui inventèrent les décorations de Noël sur le sapin, remplaçant lors des pénuries alimentaires, les pommes et noix servant d’habitude pour ce type de décoration. Sans oublier la céramique locale et l’évolution de ses iconiques costumes.

Les traditions religieuses anciennes d’Alsace sont présentées dans des salles dédiées au catholicisme, au protestantisme et au judaïsme.

Mais aussi à des moments différents, comme dans la salle 9 où sont présentés les objets utilisés dans le cadre de la circoncision.

La salle 10 possède une carte indiquant l’ancienne présence des religions en Alsace. Puis, vous entrez dans les salles dédiées spécifiquement à chacune des trois religions. De nombreux objets de culte juifs sont présentés.

Mais aussi un tableau de prière en hébreu et en français pour Napoléon III.

Et surtout, lien entre le passé et le futur, l’hommage aux Gardiens des lieux, ces personnes courageuses luttant pour préserver le patrimoine culturel juif alsacien dans les villages de la région, tels Habsheim, Hagenthal, Mommenheim, Muttersholtz, Westhoffen et Zellwiller présenté dans cette salle.

L’oratoire juif se trouve juste après dans la salle 15.

Nous avons eu le plaisir et l’honneur de visiter le Musée de l’Œuvre Notre-Dame avec Jean-Pierre Lambert, président de la société d’histoire des Israélites d’Alsace et de Lorraine et un des membres de l’équipe alsacienne à l’origine des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif.

Jguideeurope : Comment a été créé ce musée ?

Jean-Pierre Lambert : La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame date de 1224 et s’occupe en cette époque des travaux de construction et de restauration sur la cathédrale de Strasbourg. L’évêque, défait à Hausbergen et ayant perdu définitivement tout pouvoir temporel sur la ville, elle dépend exclusivement, depuis 1262, des autorités municipales de la ville libre de Strasbourg. Elle dispose de ses propres ateliers de sculpture, mais aussi d’un service d’architecture et emploie des historiens. En 1459, elle devient la Loge Suprême du Saint Empire romain germanique. Plus près de nous, elle impulse un regroupement de 18 ateliers de cathédrales provenant de 5 pays européens qui ont obtenu leur inscription au patrimoine immatériel mondial de l‘UNESCO en 2020.

L’Œuvre a accumulé depuis sa création des documents, statues remplacées et autres artefacts provenant de la cathédrale. Elle a aussi reçu des dons et legs innombrables de fidèles, objets d’art religieux, pas toujours en relation avec la cathédrale, comme des forêts ou des immeubles. L’OND conserve et expose toutes sortes d’objets, le plus souvent médiévaux : Nombreuses pierre tombales juives provenant du premier cimetière de Strasbourg, mais aussi des statues, vitraux, peintures, tapisseries provenant de toute l’Alsace. Pour conserver et présenter les joyaux de sa collection, l’OND dispose en face de la cathédrale d’un magnifique ensemble constitué de maisons médiévales et renaissances ajoutées les unes aux autres, ce qui rend le parcours très original et intéressant, passant par des portes et escaliers donnant une sensation de labyrinthe à ce voyage dans le temps. Au cours de ce parcours, on peut encore admirer la salle de réunion des maçons opératifs.

Parmi les pièces présentées, certaines témoignent de la vision de juifs par l’église et permettent de mieux comprendre une relation complexe souvent caricaturée à l’extrême. Cette recherche est aussi possible en parcourant la cathédrale, mais plus difficilement parce que ces témoignages y sont moins visibles et que souvent les statues et vitraux d’origine ont été remplacés au mieux par des copies, au pire par des recréations au 19ème siècle de statues détruites à la Révolution, heureusement moins fréquentes qu’à Notre-Dame de Paris.

Cette vision-là des juifs était-elle plutôt positive ou négative au Moyen âge ?

Les deux. Exactement ce que l’on retrouve dans la Cathédrale. C’est le même message, qui mêle proximité et connaissance de l’autre mais aussi diabolisation souvent douce, mais réelle.

Prenons quelques exemples : Dès la première salle de l’OND, on peut voir un chapiteau roman où des juifs au visage un peu difforme voisinent avec des chauves-souris. Cette représentation est rare. Pour Francis Salet, la chauve-souris est l’image de ceux qui, comme les juifs, sont dans l’ignorance et refusent de voir les vérités de la foi chrétienne. Ce chapiteau, en assez mauvais état, est sans doute le modèle (oublié par son propriétaire) d’un chapiteau similaire taillé à l’OND utilisé lors de la restauration de l’église de Sigolsheim. D’aucuns ont pensé qu’il s’agit de deux originaux, et en ont déduit que cette représentation, rare, est courante !