La présence juive dans la ville semble dater du 13e siècle. Suite à l’expulsion, ils ne s’y réinstallèrent de manière stable qu’à la fin du 16e siècle, même si leur nombre était très faible. Ce qui n’empêcha pas une synagogue d’y être construite en 1683.

La population juive augmenta seulement au 19e siècle, passant de 19 en 1805 à 750 en 1869 et près de 5000 en 1930. De nombreux juifs furent déportés et assassinés pendant la Shoah. Une centaine de survivants y retournèrent après la guerre.

Une imposante synagogue de style byzantin, construite en 1913 par l’architecte Edmund Korner sous l’impulsion du Rabbin Salomon Samuel, est un des derniers vestiges de la vie juive avant la guerre. Il s’agit d’une des plus grandes d’Allemagne, mesurant 70 mètres de long sur 37 mètres de haut.

Sévèrement endommagée pendant la Nuit de Cristal, elle a été restaurée à plusieurs reprises après la guerre, notamment dans les années 1980 afin de lui rendre son apparence d’origine. Elle est utilisée aujourd’hui en tant que Maison de la culture juive, présentant des expositions et accueillant des événements.

Une synagogue a été construite en 1959, servant également de centre communautaire. La petite communauté juive fut renforcée par la venue de juifs de l’ex-URSS.

En 2022, le rabbin d’Essen a été visé par un tireur à son domicile, près de la synagogue, échappant à ses coups de feu.

La présence juive à Bayreuth date probablement du 13e siècle. On en retrouve la trace dans les écrits du Rabbin Meir de Rothenbourg. Jusqu’à la fin du 17e siècle, ils furent tour à tour expulsés et réadmis au sein de la ville, dépendant de la bonne ou moins bonne volonté des Margraves.

L’intervention de Samson de Baiersdorf leur permit de s’établir à Bayreuth de manière plus pérenne. La population juive augmenta de 135 familles en 1709 à 346 en 1771. Néanmoins, ce nombre déclina les siècles suivants. La Shoah décima la petite communauté juive qui y habita à l’époque.

Après la guerre, une nouvelle communauté se développa, laquelle fut renforcée par l’arrivée de juifs de l’ex-URSS.

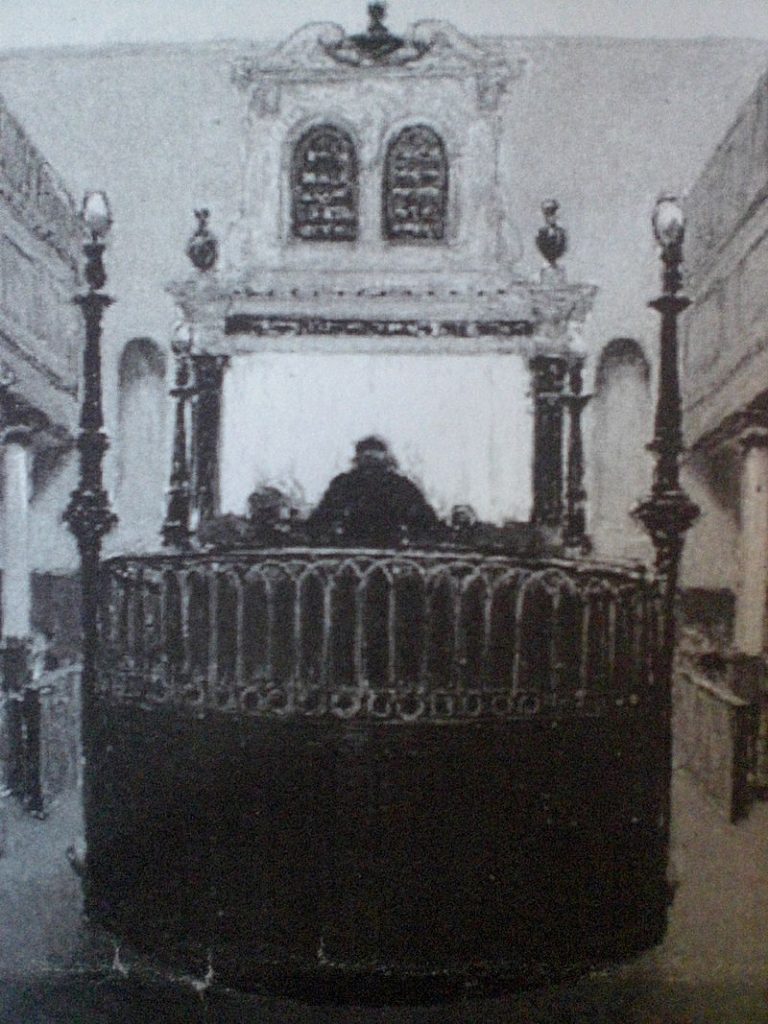

La ville possède une belle synagogue baroque qui a été construite en 1759. A l’intérieur se trouve un mikvé, probablement le plus ancien encore en fonction du pays. La synagogue a été restaurée à plusieurs reprises, notamment en 1965 et 2012. Un cimetière juif peut également être visité.

Des fouilles entreprises dans la ville depuis 2006, visant à explorer un site archéologique, permirent en 2019 de découvrir les ruines d’une synagogue datant probablement du 13e siècle.

Il s’agit d’une des plus anciennes traces de la présence juive dans le pays, après celle de la synagogue de Plovdiv datant du 3e siècle. Un des éléments renforçant la possibilité qu’il s’agissait bien d’une synagogue est la présence d’une étoile de David gravée.

Ville importante dans le passé, elle le fut aussi par sa capacité à faire vivre ensemble différentes populations.

Une très belle synagogue à été construite à Vidin en 1894 par l’architecte Friedrich Grunanger. Un bâtiment de deux étages avec d’impressionnants vitraux. Grunanger s’est inspiré de la Grande Synagogue de Vienne. À cette époque, la communauté juive comptait environ 1 500 personnes.

À cette époque, près de 1500 juifs habitaient à Vidin. Un chiffre qui augmenta encore à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Elle a été endommagée par des bombardements pendant la guerre. S’il reste une grande partie de l’enceinte, le toit n’est plus présent. Seule une douzaine de juifs habitent encore en 2025 à Vidin.

En 2022 a été entreprise la transformation de la synagogue en centre culturel. La municipalité de Vidin travaille depuis deux décennies à mettre en valeur le patrimoine culturel juif de la ville.

La communauté juive de Canterbury semble être très ancienne. Mais la trace administrative la plus ancienne remonte seulement à 1760, avec l’achat d’un terrain pour un enterrement.

Une synagogue fut construite à cette époque à St Dunstan. Suite à l’extension des chemins de fer au milieu du 19e siècle, le terrain fut réquisitionné. Une nouvelle synagogue fut inaugurée en 1848, notamment grâce au soutien financier de Moses Montefiore.

De style égyptien, son architecture est très originale avec ses colonnes mais aussi de par les matériaux de construction, comme le ciment choisi. Elle disposait également d’un mikvé du même style égyptien. L’immeuble fut ensuite vendu, conséquemment à la baisse de la population juive. Néanmoins, il demeure toujours en l’état, attirant de nombreux visiteurs. Le bâtiment est rattaché à l’établissement scolaire King’s School, lequel prête le lieu aux juifs de la région qui y célèbrent les grandes fêtes.

Au tournant du 21e siècle, la population juive était de 210. Un cimetière juif datant de 1760 est situé au nord de Whitstable Road et contient 150 tombes.

Peu de juifs vivaient à Malines avant-guerre, mais la ville est tristement célèbre dans l’histoire juive pour sa Kazerne Dossin. Ce bâtiment date d’avant l’indépendance de la Belgique, de l’époque autrichienne. Au début du 20e siècle, il a servi de caserne militaire à l’armée belge. En 1942, lorsque les nazis cherchent un lieu où rassembler les juifs, ils optent pour la Kazerne Dossin.

Elle leur semble pratique grâce à sa configuration militaire avec une plaine au milieu et des murs permettant d’éviter les regards indiscrets. En plus, des chemins de fer se trouvent juste à côté. Enfin, parce que la caserne est située dans la ville de Malines, à mi-chemin entre les deux villes où résident la majorité des juifs belges, Anvers et Bruxelles. Une fois les prisonniers rassemblés, ils étaient conduits en camion d’Anvers et de Bruxelles à la Kazerne Dossin , puis déportés en train vers Auschwitz. La première déportation se déroule en août 1942. Lorsque la Belgique a été libérée en septembre 1944, près de 150 prisonniers ont été retrouvés qui devaient faire partie du convoi suivant. En tout, 28 convois sont partis.

Les soldats allemands ont fui en Hollande, qui n’a été libérée que plus tard. Ils ont laissé ces prisonniers derrière eux, ainsi que les documents administratifs. Peu de temps avant leur fuite, les soldats avaient demandé à des prisonniers de bruler ces documents, ce qui ne fut pas fait.

On a donc rassemblé de nombreux documents attestant de ces crimes. Après la guerre, tous ces documents ont transféré au musée militaire. Dans les années 1970, des discussions gouvernementales se sont déroulées pour savoir ce qui adviendrait de ce lieu. Certains responsables politiques voulaient le détruire. Puis, dans les années 1980 un promoteur immobilier a proposé de le transformer en résidence de luxe.

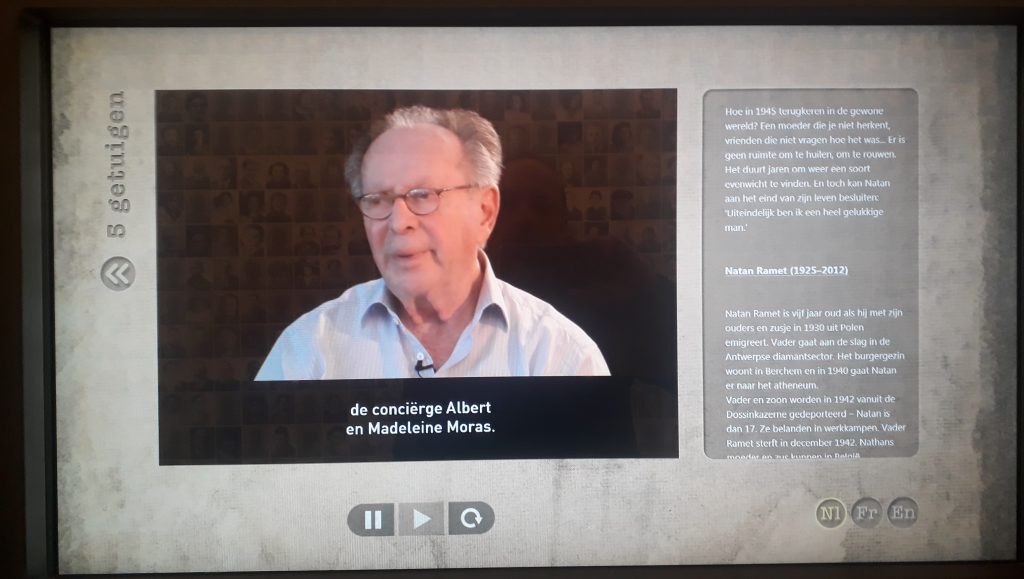

Les communautés juives d’Anvers et de Bruxelles se sont réunies derrière Natan Ramet (1915-2012), survivant de la Shoah, qui effectua un grand travail pédagogique auprès des jeunes. Ensemble, ils achètent une partie du bâtiment et le transforment en musée mémoriel. Ce petit musée a été ouvert en 1996. Dans les années 1990, les manuels scolaires ont commencé à parler de ces événements et les écoles à effectuer des visites.

Des journées très chargées émotionnellement car ces journées organisées par l’éducation nationale comportaient dans la même journée une visite au camp de Breendonk où étaient emprisonnés et exécutés les opposants politiques et les résistants. Le musée étant assez petit, les visites sont devenues compliquées avec des groupes scolaires constitués parfois de 60 élèves.

Le gouvernement flamand a donc soutenu le projet de construction, à côté de la Kazerne Dossin, d’un musée plus grand qui expliquerait l’histoire de la Shoah en Belgique. Qui mettrait aussi en avant les actes de résistance et effectuerait un travail pédagogique plus large sur les questions de génocide et de déplacement forcé des populations.

Grâce à tous les documents retrouvés, la fille de Natan Ramet, Patsi Ramet, a eu l’idée avec l’ancien directeur du Musée, de mettre un visage sur ces noms. Qu’ils ne soient pas de simples statistiques. Elle a donc consacré des années à étudier les dossiers des ministères sur les juifs étrangers vivant en Belgique, 90 % des juifs n’étaient alors pas de nationalité belge. A l’époque, tout les migrants au-dessus de 15 ans devaient ajouter une photo d’identité dans leur dossier d’entrée en Belgique. Avec les noms qui figuraient sur les documents laissés à la caserne, Patsi Ramet a pu y associer de nombreux visages. Elle a numérisé toutes ces photos qui ont été publiées dans quatre livres, incluant 17 000 des 25 490 Juifs et 353 Roms déportés.

Pour les mineurs, la tâche s’avéra bien plus compliquée, puisqu’il n’y avait pas de photos dans ces dossiers. Des annonces ont été publiées dans des journaux juifs à travers le monde et des institutions contactées pour retrouver ces photos qui manquaient.

Sur le mur intérieur du musée a été affiché les photos en noir et blanc des plus de 25 000 déportés, avec des cases où incluant juste un profil d’enfant ou d’adulte dont la photo n’a pas encore été identifiée.

Les photos des 1200 déportés qui sont revenus étant colorées en sépia. Régulièrement, des photos sont encore transmises du monde entier et ajoutées lors d’une cérémonie annuelle.

En 1942, lorsque les prisonniers arrivaient, tous leurs documents et biens furent confisqués et jetés. Lorsque l’année suivante le camp d’internement a été dirigé par un autre fonctionnaire nazi, les documents furent conservés dans des enveloppes. Sur ces 4 500 enveloppes retrouvées, tous les documents ont été numérisés par des historiens, stagiaires et volontaires. Chaque enveloppe ouverte représentant une vie, un passeport, une carte de ration… et des documents du quotidien comme s’il pouvait encore y en avoir un, telle une ordonnance médicale ou le diplôme d’un jeune garçon de Liège.

Aujourd’hui, l’ancienne Kazerne Dossin a donc été en majorité transformée en appartements de luxe. Le Mémorial est situé à l’entrée à droite du complexe. La porte d’entrée franchie, on entre dans une pièce avec des photos d’où on aperçoit uniquement les yeux comme s’ils nous accueillaient. Dans la première pièce, on voit comment la communauté juive vivait simplement, s’assimilant à la vie belge. Photos dans la rue, au travail, à la plage, d’une banalité évoquant l’insouciance des années 30 et la manière dont on pouvait affirmer comme la célèbre formule en France, « heureux comme un juif en Belgique ».

On découvre les copies des documents derrière des vitres : cartes d’identité et autres papiers. Au milieu, une machine à écrire où se tapaient les noms des arrivants par des prisonnières utilisées comme secrétaires. Lesquelles ont réussi parfois à brouiller les documents en n’inscrivant pas certains détenus, afin de les protéger. Un projecteur met en lumière ces noms sur des pages. Tous ces documents ont été sortis des enveloppes et digitalisés ces dernières années.

Dans la pièce à droite est installée une émouvante œuvre d’art de Philippe Aguirre Y Otegui, un artiste espagnol basque dont la famille s’est enfuie pendant la guerre civile. Une œuvre intitulée « 15 août 1942 », la date de la première grande rafle effectuée à Anvers, où l’on voit une famille se cacher sous une table.

Puis, ces images des brimades que subirent les juifs en étant rasé et l’insigne nazie dessinée sur eux pour amuser le photographe nazi. Et cette photo terrifiante, la seule retrouvée de l’intérieur de Dossin avec l’arrivées des juifs dans le camp. A proximité, des dessins (notamment d’Irène Spicker) et peintures, à leur manière, ont également pu immortaliser le ressenti des prisonniers et préserver les témoignages, ainsi qu’une œuvre très étonnante d’enfants.

La salle des enfants, dans l’esprit de celle du musée de Yad Vashem à Jérusalem, est une petite pièce couverte de photos retrouvées d’enfants juifs et tsiganes déportés. Un peu plus loin, une petite salle diffuse sur un écran les témoignages des anciens déportés qui ont été enregistrés, racontant comment les rafles ont été effectuée.

En sortant du mémorial qui fut l’ancien musée, vous entrez dans le nouveau musée situé en face. A l’intérieur on est tout de suite marqué par le mur des photos qui se prolonge sur tous les étages et ces cases encore vides sans photos retrouvées. Face aux photos, un écran qui permet de connaitre l’emplacement des photos en fonction des noms.

Au premier étage est présentée l’histoire de l’Allemagne, de la fin de la Première Guerre mondiale à la montée du nazisme. Avec les tracts de propagande antisémite et une déshumanisation des juifs les représentants en insectes. Et aussi une affiche raciste présentant un dessin d’un soldat français noir gardant les frontières avec l’Allemagne. En guise d’image d’accueil à cet étage, une immense photo contemporaine d’une foule réunie pour un événement festif, contrastant avec les manipulations des masses dans les stades par les nazis, symbolisant les différentes manifestations collectives.

Puis, on découvre l’histoire juive belge. Comment les juifs se sont très bien intégrés à la vie belge, eux qui sont d’abord issus de terres sépharades mais dont la majorité qui arrivèrent au tournant du 20e siècle ont fui les pogroms d’Europe de l’Est. Des photos montrant les mouvements de jeunesse, les étudiants, les travailleurs et joyeux promeneurs du samedi. Avec des histoires de juifs symboles de cette belle intégration dont un général et un grand défenseur de la langue flamande. On y voit aussi les peintures de Felix Nussbaum, déporté en 1944, dont l’atelier fut brulé et de nombreuses œuvres détruites. Un musée lui est aujourd’hui consacré en Allemagne.

Les témoignages de cinq personnes sont également diffusés : Malvine Löwenwirth, Michel Goldberg et Natan Ramet d’Anvers ainsi que Simon Gronowski et Marie Pinhas de Bruxelles. Ils évoquent tour à tour la vie juive en Belgique avant la guerre, la déportation, les camps et leur survie et retour après la guerre, en parallèle de la présentation du musée.

On y retrace aussi la vie générale des Belges à cette époque. Lors de l’invasion, de nombreux belges craignirent que la Belgique deviendrait définitivement une province allemande. Les occupants tentant de calmer la population en la « rassurant » puis en 1942 en appliquant des mesures de plus en plus brutales, déportant aussi les opposants politiques.

Les autorités wallonnes ont d’ailleurs fiat preuve de plus d’opposition et de résistance aux nazis que les autorités flamandes. A titre d’exemple, lorsque les avocats juifs sont interdits de plaider, la ville d’Anvers applique cette décision, contrairement à Bruxelles.

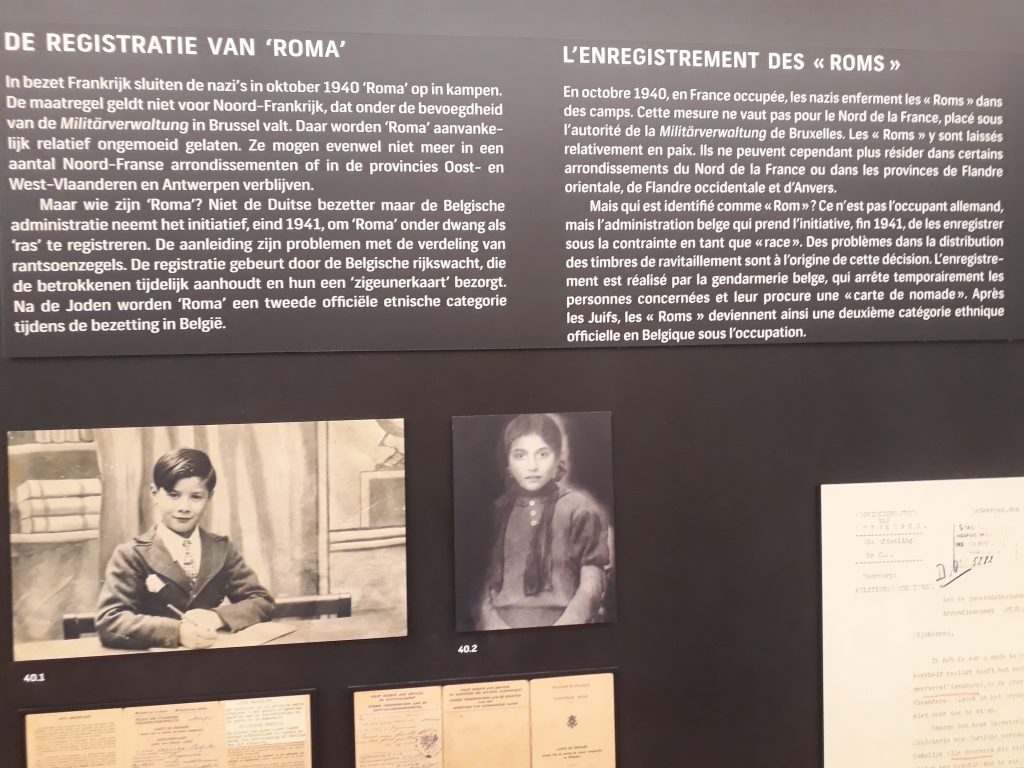

L’histoire des déportations des tsiganes est présentée sur les murs de cet étage. Avec parmi les photos, une famille dont un fils est présent dans la salle dédiée aux enfants dans le Mémorial de la Kazerne Dossin.

Au 2e étage, on comprend comment les occupants allemands ont manœuvré pour constituer les listes de juifs. En 1941, ils décident que les enfants juives ne peuvent plus aller dans les écoles publiques et doivent poursuivre leurs études dans les écoles juives, ce qui facilitera aussi le recensement. Comment aussi des entreprises de déménagement participèrent aux convois des populations.

On présente à cet étage les petites histoires du quotidien des juifs qui ont disparu et l’importance de les désocialiser et les déshumaniser. Comme ce dessin en deux temps où d’abord des juifs « monopolisent » les terrasses d’un café pendant que les non juifs les observent de l’extérieur et où enfin « grâce » aux Allemands, les juifs sont dehors et les non juifs profitent du bon temps. Et des caricatures de Camille Huysmans, l’ancien bourgmestre d’Anvers qui s’opposa au régime nazi.

Des photos témoignent de l’attentat du 14 avril 1941 contre deux synagogues à Anvers et les vitres brisées dans le quartier juif, ce qui constitua une « nuit de cristal » belge.

Lorsqu’une foule détruisit les synagogues en guise de spectacle, bien avant l’arrivée des « autorités ». On voit cette foule sur les photos mais aussi l’impassibilité de ceux qui les entourent.

Suite à ces attaques publiques, à la diffusion des preuves de ces atrocités par la Résistance mais aussi par la simple apparition des étoiles jaunes, de nombreux Belges commencèrent à aider avec plus d’ardeur les juifs à se cacher et à combattre le régime nazi. Lequel avait tenté auparavant de feutrer son action, de la dissimuler des regards, comme le permit par exemple les épais murs de la Kazerne Dossin.

Les actes de Résistance se multiplièrent donc à partir de 1942. Le camp de Breendonck et les conditions très difficiles des prisonniers à l’intérieur sont illustrés par les photos. Ils y étaient enfermés, torturés et tués. Un tableau des résistants juifs est également présenté.

On peut voir sur des cartes d’Anvers et de Bruxelles les quartiers où habitaient de nombreux juifs et où furent effectuées les rafles. Des témoignages de policiers sont affichés, certains critiquant ces mesures, d’autres les soutenant et un d’entre eux s’y opposant catégoriquement.

Au 3e étage, on aperçoit les phénomènes de foules inquiétant autour des lynchages de Noirs aux Etats-Unis et le processus de déshumanisation qui facilite et accélère les meurtres de masse.

Sont présentés ensuite les 28 convois de déportés, avec des photos et histoires des victimes. De nombreux convois partent dès août 1942, les six premiers transports étant effectués en trois semaines. Parmi les personnes déportés une femme tsigane qui venait d’accoucher et fut transporté avec son bébé de 39 jours.

Lors des premiers convois, effectués dans des trains de 3e classe, des déportés réussirent à s’échapper. Certains outils étant placés dans les trains et fuyant parfois grâce à l’aide de machinistes qui ralentissaient feignant des problèmes techniques. Ainsi, 236 réussirent à s’échapper, certains étant par la suite retrouvés et tués. Suite ces évasions répétées, à partir du 19 avril 1943, le XXe convoi, les nazis transportèrent les déportés dans des wagons à bestiaux. Ce convoi a d’ailleurs été attaqué par trois jeunes résistants.

La visite du musée se termine par de nombreux témoignages vidéo et présentations tels les uniformes de déportés, mais aussi une grande carte avec tous les lieux en Belgique où furent cachés des enfants juifs.

Et l’histoire de la manière dont ces enfants furent cachés, par les falsifications de papiers, les changements de noms, l’impossibilité à rentrer en contact avec leur famille. Puis, des photos perturbantes de moments de loisirs partagés par les soldats allemands et leurs sbires, photos prises par eux-mêmes.

Mais aussi par une note d’espoir, de revanche, sur la mort programmée par autrui, par la vie choisie. Celle du retour à la vie de Malvine Löwenwirth, une survivante qui se marie en 1946 et cette photo qui conclut l’expo où l’on voit cette femme avec son bébé dans les bras.

Malines est aussi une ville mondialement connue pour sa formation dans la musique des carillons. Des gens viennent de partout étudier cela à Malines. Au Japon, le carillon est très populaire.

Lorsque Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, est venu en Belgique en 2018, il était accompagné de sa femme Akie. Elle a fait le choix de ce qu’elle voulait visiter : l’école des carillons, où étudiait une élève japonaise à l’époque et la Kazerne Dossin, particulièrement la partie dévouée aux enfants.

Lors de sa visite, Akie Abe posa des questions précises, l’effectuant avec intérêt et non dans un cadre formel, démontrant l’importance du partage des mémoires et ses étonnantes manifestations.

Article écrit par Steve Krief, grâce à l’aide précieuse de Patsi Ambach, guide au Musée de la Kazerne Dossin

La présence juive à Northampton date probablement du Moyen Age. Elle fut au 12e siècle une des plus grandes communautés du pays. Durant le 13e siècle ils furent tantôt accueillis, tantôt persécutés et exclus, selon les dirigeants et directives.

Des juifs retournèrent dans la ville au fil des siècles. Une communauté vit le jour au 19e siècle, avec la formation de la Northampton Hebrew Congregation en 1888. Elle acheta un lieu deux ans plus tard pour y installer une synagogue, sur Overstone road. Elle fut détruite et reconstruite sur le même lieu en 1965.

La population juive fut modeste de cette époque à aujourd’hui, avec un pic pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des juifs londoniens s’y réfugièrent. Ainsi, on ne compta que 300 juifs en 1969 et 322 en 2001 en une centaine aujourd’hui. La communauté juive utilise le cimetière de Towcester Road .

Une synagogue médiévale a été découverte en 2010 par Marcus Roberts, le directeur de JTrails, un organisme recherchant le patrimoine culturel juif anglais. Elle date probablement du 13e siècle. Elle est située sous un pub et un fast food.

La présence juive à Newcastle date probablement du Moyen Age. En 1234, des juifs furent expulsés de la ville. Certains retournèrent ou s’installèrent pour la première fois à Newcastle, mais il fallut attendre le 19e siècle pour voir émerger une communauté juive organisée.

Une centaine de juifs y habitaient au tournant de 1830. Une année où un terrain pour un cimetière juif fut acheté. Huit ans plus tard, une synagogue fut inaugurée.

Arrivée des juifs d’Europe de l’Est

Face au développement de la population juive au fil du siècle, une autre synagogue fut construite en 1868. Cinq ans plus tard, les deux congrégations s’unirent pour se rejoindre dans une nouvelle synagogue. La venue de juifs d’Europe de l’Est entre la fin du 19e et le début du 20e suite aux événements politiques de la région, augmenta considérablement la communauté, atteignant le nombre de 2000 en 1900. La belle synagogue Jesmond de style art déco fut inaugurée en 1914.

La communauté de Newcastle étant proche géographiquement de Gateshead, l’influence de la célèbre yeshiva orthodoxe de cette dernière fut non négligeable. Les différents courants orthodoxes se regroupèrent en 1973 à Jesmond pour former la Newcastle United Congregation . Ils se réunirent sur un nouveau site en 1986, une synagogue dans le parc de Culzean, disposant également d’un mikvé. L’extérieur de la synagogue est préservé encore aujourd’hui.

Déclin de la population juive

En 1962, les descendants de juifs allemands installés à Newcastle décidèrent de construire une synagogue libérale . Avant cela, la communauté libérale fut principalement aidée par celle de Leeds. En 1963, leur synagogue fut inaugurée. La synagogue dut déménager dans les années 1970 avant de trouver un emplacement en 1982.

Dans la deuxième moitié du 20e siècle, la population juive déclina, de 2 500 en 1950 à 960 au début du 21e. En 2025, elle n’est que de 600. Il y a six cimetières juifs à Newcastle, le plus ancien étant celui de Thornton Street , utilisé entre 1831 et 1851. Il fut restauré en 1981.

Au Discovery Museum de Newcastle, les Tyne & Wear Archives abritent une importante collection de documents relatifs à la communauté juive de la région. Lizzy Baker, responsable des archives, et Alex Boyd, coordinateur du projet « Unlocking North East Jewish Heritage », ont pour mission de mieux faire connaitre cette histoire et de la partager avec le public, dans un esprit de transmission.

Ainsi, en 2025, le musée poursuit la numérisation de nombreux documents témoins de la vibrante vie juive d’antan à Newcastle. Ce qui permet de développer ce partage et de mieux connecter le passé et le présent. Documents anciens, photos, cartographie des lieux disparus…

Peu de juifs vécurent à Leicester au Moyen Âge. Ce n’est qu’à partir du 19e siècle que leur présence devient plus importante. Laquelle fut renforcée par la venue de juifs originaires de Russie au tournant du 20e siècle.

Parmi les personnalités de Leicester, Israel Hart, qui fut maire de 1884 à 1886 et de 1893 à 1894. Il encouragea le développement urbain avec une fontaine devenue célèbre et surtout une bibliothèque gratuite. De nombreux lieux de la ville rendent hommage à son action pour le développement de celle-ci. Les juifs participèrent également au développement de l’industrie textile de la ville et de la région.

De belles synagogues de différents courants

Une autre synagogue fut construite en 1898. La synagogue Leicester Hebrew Congregation reflète cette expansion. Elle a été construite par l’architecte Arthur Wakerley. De courant orthodoxe, elle est toujours en activité. On trouve également à Leicester une synagogue libérale , dont la communauté a été fondée à la fin des années 1940. Elle se situe depuis 1995 dans une jolie bâtisse datant de 1885.

Un cimetière juif , datant de 1902, est le seul servant les besoins de la communauté de Leicester et des villages environnants. De nombreux efforts ont été effectués pour répertorier ses 900 tombes et mettre en ligne les informations. Il est divisé en deux parties, dont une ancienne sur laquelle se trouve une maison de prière, la Tahara house, construite en 1928.

La population juive de la ville déclina graduellement dans la deuxième moitié du 20e siècle. Ainsi, s’ils étaient plus de 1000 en 1970, ils étaient un peu plus de 400 au début du 21e siècle. Parmi les membres, à noter, une grande présence d’étudiants universitaires. La communauté juive de Leicester est composée d’environ 800 personnes.

En 2022, dans le cadre de la célébration de ses 120 ans, la synagogue Hebrew Congregation a ouvert un Jewish Heritage Centre, accueillant des gens de toutes religions et cultures dans un esprit de partage, afin de faire connaitre le judaïsme. Cela, grâce à l’aide des fonds de la Loterie nationale.

La présence juive à Exeter est très ancienne et date au moins du 12e siècle. A l’aube de l’expulsion des juifs en 1290, une quarantaine de familles y habitaient. Lors du retour graduel des juifs quelques siècles plus tard, des juifs italiens représentèrent une partie non négligeable de la communauté.

La synagogue d’Exeter date de 1763. Ce qui en fait une des plus vieilles encore debout en Angleterre. Des travaux de restauration furent entrepris en 1998, puis en 2013 lors du 250e anniversaire de la synagogue. Elle se situait dans un coin discret de la ville comme ce fut la coutume à l’époque.

Une très belle et ancienne synagogue

De style orthodoxe, son aron est en bois. Il y avait un heder jouxtant la synagogue jusque dans les années 1960. Un cimetière juif se trouve sur Magdalen Road et date de 1757.

Actuellement, peu de juifs habitent à Exeter. La plupart d’entre eux étant étudiants à l’université.

En 2018, la synagogue fut victime d’une attaque antisémite, lorsqu’un individu tenta d’y mettre le feu. Un élan de solidarité interculturel se manifesta. La synagogue fut fermée pendant des mois, le temps de réparer les lieux. Elle demeure un lieu très visité de par son ancienneté et les événements cultuels et culturels organisés.

Les étudiants juifs de l’université d’Exeter ont expérimenté une forte montée de l’antisémitisme depuis le pogrom du 7-Octobre. De fortes pressions et menaces d’associations militantes et un sentiment d’abandon de la part du rectorat firent ressentir des craintes montantes durant ces deux ans de guerre entre Israël et le Hamas.

La présence juive à Bradford semble dater du 19e siècle, du moins des documents en attestent. Principalement des juifs originaires d’Allemagne, attirés par l’évolution industrielle dans le domaine du textile de la ville. Bradford étant une des capitales mondiales de la laine à l’époque. La première synagogue orthodoxe date de 1906. Elle réunissait alors principalement des fidèles originaires d’Europe de l’Est.

Des migrations venues en Angleterre depuis les années 1880, notamment de Russie, qui se déroulèrent durant les pogroms et bouleversements politiques du pays au tournant du siècle. Ces arrivées renforcèrent considérablement la population juive de Bradford.

La mobilisation pluriculturelle pour sauver la synagogue

La bonne intégration des juifs de Bradford se matérialisa par la participation active à la vie de la Cité, culturelle et politique. Qu’il s’agisse de l’artiste William Rothenstein, du poète Humbert Wolfe ou du maire Jacob Moser. Cela, malgré un faible pourcentage des juifs dans la population générale.

Néanmoins, il ne subsiste aujourd’hui à Bradford qu’une seule synagogue , de courant libéral, qui fut d’ailleurs sa première, construite en 1880. Une des grandes personnalités de la communauté fut le rabbin Joseph Strauss qui la dirigea jusqu’en 1922. Néanmoins, la population juive déclina à la fin du 20e siècle et se stabilise aujourd’hui en représentant quelques centaines de personnes.

La synagogue fut sauvée financièrement grâce à la participation des autres cultes, chrétiens et musulmans. Il s’agit d’ailleurs de la plus ancienne synagogue libérale d’Angleterre en dehors de celles de Londres.

Les juifs furent enterrés dans des sections situées dans deux cimetières. D’abord celui de Undercliffe , puis celui de Scholemoor .

Un document attestant de la ratification d’une décision autorisant l’installation de familles juives dans la région atteste de la présence de celle-ci en 1671. Une communauté vit le jour vers 1730. La première synagogue ouvrit ses portes au milieu du siècle. Elle était située sur la rue Ebraer.

En visite chez Albert Einstein

Une nouvelle synagogue fut inaugurée en 1903. Parmi les célèbres résidents de la ville, Albert Einstein. Sa résidence estivale est un lieu attirant de nombreux touristes.

Durant la Shoah, les synagogues furent détruites et la population persécutée.

De nombreux juifs russes s’installèrent à Potsdam suite à la chute du Mur de Berlin. Quelques 1000 juifs originaires de ce pays résident dans la ville au tournant des années 2020.

Parmi les lieux contemporains du patrimoine culturel juif de la ville, à noter le Centre Européen pour les Etudes juives Moses Mendelssohn .

Synagogue futuriste

En 2021 fut inaugurée une nouvelle synagogue . D’un style architectural futuriste très original pour ce type d’établissement. Elle fait partie du Centre européen d’apprentissage du judaïsme qui a été ouvert à l’Université de Potsdam.

D’une capacité limitée, elle peut accueillir une quarantaine de fidèles. Une école rabbinique est également intégrée dans le cadre de ce nouveau projet. L’inauguration s’est déroulée en présence du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Ce partenariat universitaire est le fruit de l’intérêt croissant pour les études juives dans la population en générale.

Les traces de la présence juive à Munich remontent au moins au 13e siècle. Les juifs y jouissaient d’une synagogue et d’un mikvé.

Durant les quatre prochains siècles, les juifs furent tour à tour accueillis et plus régulièrement exclus de la Bavière, selon les dirigeants en place et les accusations de crimes rituels, leurs lieux de cultes détruits. Seuls quelques juifs demeurèrent alors à Munich.

Développement de la communauté juive

Ce n’est qu’au début du 19e siècle que la situation s’améliora pour les juifs munichois. Au tournant du siècle, y demeuraient 150 juifs. Ils furent graduellement intégrés à la ville et autorisés à participer aux activités citoyennes et commerciales. L’arrivée de juifs d’Europe de l’Est augmenta le nombre.

La montée du nazisme mit un terme à cette évolution. Suite à leur arrivée au pouvoir en 1933, les privations de droits et les violences contre les juifs s’accélérèrent.

L’exode d’une partie des 10 000 juifs munichois s’accéléra en parallèle. De 1933 à 1938, un tiers avaient ainsi quitté la ville. 4 500 furent ensuite déportés, seuls 300 retournèrent.

Reconstruction de la vie juive après la guerre

Les quelques survivants tentèrent après-guerre de reconstruire une communauté. Celle-ci se renforça, atteignant 3 500 membres au tournant des années 1970. En 1972, lors des Jeux olympiques organisés dans la ville, des terroristes palestiniens assassinèrent 11 athlètes israéliens.

Une librairie juive ouvrit en 1982 et, à la fin de la décennie, il y avait plus de 4 000 juifs munichois. Un chiffre qui augmenta encore, principalement grâce à la venue de juifs de l’ancienne Union soviétique après la chute du Mur de Berlin.

La synagogue libérale Beth Shalom a ouvert ses portes en 1995. Un centre communautaire juif fut inauguré en 2006, incluant une école, la synagogue Ohel Jakob, une bibliothèque et un musée.

Une des personnes responsables de la renaissance de la communauté juive munichoise fut Charlotte Knobloch. Enfant cachée pendant la guerre et fille de procureur, elle devint la présidente de la communauté juive de Munich. Elle mena le projet de construction du centre communautaire.

Le Conseil central des Juifs en Allemagne célébra en 2025 son 75e anniversaire dans un contexte marqué par la montée de l’antisémitisme. En septembre, le chancelier allemand Friedrich Merz prononça un discours chargé en émotions pour célébrer la réouverture de la synagogue de Munich, dénonçant la forte montée des actes antisémites en Allemagne. Le chancelier a commencé son discours à Munich en saluant les nombreux membres âgés de la communauté juive de la ville, dont Charlotte Knobloch, 92 ans, et Josef Schuster, 71 ans, président du Conseil central des Juifs en Allemagne.

En 2025, la ville compte 9 500 juifs, ce qui en fait la deuxième ville d’Allemagne en nombre.

La présence juive à Périgueux semble dater au moins du 13e siècle, puisque des juifs y furent victimes d’expulsion en 1302. Comme l’atteste l’Ancienne juiverie, dite rue Judaïque, située derrière le musée du Périgord.

La présence juive périgourdine contemporaine est principalement le fruit de l’installation dans la ville de juifs alsaciens à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

Un centre communautaire a été construit dans les années 1960, dans l’élan de l’arrivée de juifs d’Afrique du Nord. La synagogue propose des offices avec des rites ashkénazes et sépharades.

Une cérémonie de commémoration des rafles du 23-24 et 27 février 1943 s’est déroulée à Périgueux le 23 février 2024. À cette occasion, la municipalité a mis à l’honneur le Résistant Rolph Hammel, qui participa activement pendant la Shoah au sauvetage de familles juives. Une plaque a été dévoilée et la rue du Gymnase a officiellement été renommée rue Rolph Hammel . Lors de la cérémonie fut rappelé, notamment par Delphine Labails, maire de Périgueux, le parcours et les valeurs républicaines de cet homme courageux, fondateur de la communauté israélite de Périgueux.

Suite à l’acte antisémite de tronçonnage de l’arbre planté à la mémoire d’Ilan Halimi à Epinay-sur-Seine en août 2025, de nombreux arbres ont été plantés en sa mémoire et afin de marquer leur implication dans la lutte contre l’antisémitisme qui ravage l’Europe depuis le 7-Octobre et l’instrumentalisation des conflits au Proche-Orient.

Ainsi, la communauté juive de Périgueux planta un olivier le 11 septembre 2025 dans le jardin de la synagogue, suite à une cérémonie organisée. Une plaque a également été apposée.

Sources : Sud-Ouest, DDV, revue de la Licra

La présence juive libournaise semble dater au moins du 16e siècle, et est authentifiée lorsque l’existence d’une salle de prière est mentionnée, rue de Périgueux, au 18e siècle. Néanmoins, le lieu de culte où les juifs se réunissaient au siècle suivant dans une maison de la rue Lamothe.

En 1840, la population juive libournaise est estimée à 77 personnes sur une population totale de 9 714 habitants. Les responsables cultuels sont alors Jacob Lopez et Lazare Brunswick.

L’inauguration de la synagogue libournaise date de 1847. Plus précisément, le 3 septembre, jour de célébration de Rosh Hashanah lors d’un office dirigé par David Marx, grand rabbin de Bordeaux.

Fermée en 1912, la synagogue le demeure la plupart du temps, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Les rouleaux de la Torah étant conservés dans une maison de Bordeaux puis remis en 1950.

Suite à la venue de juifs d’Afrique du Nord à partir des années 1960, la synagogue est rouverte en 1962.

Chaque 10 janvier à Libourne, une commémoration rend hommage aux 60 juifs libournais déportés lors de la rafle du 10 janvier 1944. La cérémonie de 2023 se déroula en présence de Yonathan Arfi, président Crif, venu soutenir le travail de mémoire réalisé depuis 2004 par l’association Souvenir de Myriam Errera. Laquelle fut créée par les cousines de la jeune Libournaise de 17 ans raflée.

La ville de Peyrehorade accueillit des Marranes au 16e siècle. Suite à l’acquisition d’une terre en 1628 aux seigneurs d’Aspremont pour y aménager un cimetière juif , ces descendants de marchands portugais s’établirent en communauté.

Mais, suite à l’expulsion de 1648, de nombreuses familles quittèrent Peyrehorade et il ne demeura à la fin de ce siècle qu’une quinzaine de familles juives.

Néanmoins, ce chiffre augmenta à nouveau au 18e siècle. La ville comptait une synagogue depuis les années 1720, un second cimetière et un mikveh. Un troisième cimetière fut acquis en 1826. Une époque où les juifs quittèrent à nouveau la ville. La synagogue fut vendue en 1898 et ses objets rituels incorporés dans les synagogues de Bayonne et Bordeaux.

La présence de juifs limougeauds semble dater au moins du 10e siècle lorsque des persécutions sont mentionnées dans des textes d’époque, dont ceux de l’auteur Adhémar de Chabannes. Parmi les personnalités juives du Moyen Âge, le rabbin Isaac de Limoges.

De nombreux juifs alsaciens trouvèrent refuge à Limoges pendant la guerre. La communauté juive contemporaine se constitua après-guerre et atteignit un nombre de plus de 600 personnes au tournant des années 1970, mais vit graduellement le départ de nombreux jeunes.

Suite au grand nombre d’attaques antisémites depuis le début du 21e siècle, la communauté juive limougeaude qui était constituée de peu de familles a attiré l’installation de juifs d’Ile-de-France vivant dans des quartiers où ils se sentaient menacés. Les juifs limougeauds ont une synagogue et représentent aujourd’hui un peu moins d’une centaine de familles.

En août 2024, le musée de la Résistance de Limoges a reçu un don exceptionnel de la famille de Szaja Szarfsztejn, le dernier juif assassiné juste avant la Libération de la ville. Des documents permettant de retracer ce parcours, notamment son portefeuille, des photos et des lettres personnelles. Des objets retrouvés initialement cachés dans la cour du siège de la Gestapo à Limoges. Né en Pologne, Szaja Szarfsztejn rejoint la France en 1929, lorsqu’il a 24 ans. Caché avec sa femme pendant la Shoah, après que sa fille soit mise à l’abri dans un couvent, il est arrêté à Brive en juin 1944 et transféré à Limoges, où il est torturé et assassiné.

En mars 2025, des Justes et des survivants de la Shoah se sont rassemblés à l’Hôtel de Ville de Limoges lors de la Journée européenne à la mémoire des Justes. A cette occasion fut présenté un livre de la Claims Conference receuillant les témoignages de 36 Justes.

En juillet 2025, une famille de Justes fut honorée à Limoges pour avoir sauvé un couple de juifs en 1943. Adolphe et Léonie Fargeaud ont reçu cette médaille à titre posthume, pour avoir caché la famille Morhange chez eux, avenue Baudin.

Sources : France 3, France Bleu, Times of Israel

La présence juive bidachote semble dater du 17e siècle avec l’arrivée de marranes d’Espagne et du Portugal. Ils y bénéficièrent de la protection du duc de Gramont.

S’il n’y a plus eu de présence juive importante après la Révolution, on trouve encore dans cette ville d’Aquitaine un cimetière juif en dehors de la ville.

Construit dans les années 1660, il se situe sur la route du Port. Il comporte une centaine de sépultures datant du milieu du 17e au milieu du 18e siècle.

La présence juive angoumoisine date au moins du 13e siècle. Une lettre du pape datant de 1236 à l’attention de l’évêque d’Angoulême atteste de violences subies par les juifs lors des croisades.

L’ancienne synagogue se situait près de la place Marengo et le cimetière juif entre l’abbaye et les enceintes de la ville. La rue Raymond-Audour se nommait auparavant rue des Juifs, lieu donc où semblaient vivre de nombreux juifs au Moyen Âge.

En 2014 a été inauguré un cénotaphe à la mémoire des juifs mosellans victimes de la Shoah. La ville d’Angoulême a inauguré à cette occasion le carré juif du cimetière de Bardines , où se trouve ce cénotaphe mais aussi d’anciennes sépultures.

La communauté juive de Vevey est fondée en 1904, grâce au soutien de l’ancien consul allemand Noelting. Lequel donne des objets de culte et des fonds pour l’achat d’une terre qui deviendra, en 1908, le cimetière de Vassin à la Tour-de-Peilz. Un cimetière qui compte 400 tombes.

L’hôtel d’Angleterre accueille une synagogue, une école et une salle de réunion. L’hôtel sera démoli en 1946. Pendant les huit années suivantes, les prières se déroulent dans une salle de la rue Simplon. La synagogue est inaugurée en 1954, décorée par les objets des anciens lieux de cultes et les vitraux de Régine Heim. Cette même année, les communautés de Montreux et Vevey fusionnent.

Si en 1917 on compte 92 juifs à Vevey, ils sont près de 300 au tournant du 21e siècle.

La présence juive lucernoise date probablement du 13e siècle. Durant le Moyen Âge, comme dans de nombreuses autres villes de la région, la situation des juifs varia entre accueil, persécutions et expulsions, selon le pouvoir en place. Dans la vague des grandes expulsions qui se déroulèrent entre la fin du 14e et la fin du 15e, les juifs lucernois furent expulsés en 1384.

Au début du 19e siècle la communauté juive se recrée à Lucerne. Il y avait alors un lieu de culte, un mikve et une école et des associations sociales. En 1912 fut construite la synagogue de Lucerne grâce au soutien de Josef Croner, un habitant de Karlsruhe enthousiasmé par la ville et la communauté. Elle fut imaginée par l’architecte Max Seckbach.

Si de nombreuses personnes trouvèrent refuge dans l’entre-deux-guerres et pendant la Shoah, la population juive chuta dans la deuxième partie du 20e siècle, principalement vers d’autres villes du pays.

En 2025, on compte une quarantaine de familles juives à Lucerne.

La présence juive fribourgeoise date probablement du 13e siècle. Des juifs sont présents dans la région fribourgeoise, qu’il s’agisse de Morat, Châtel-Saint-Denis et Romont. Durant le Moyen Age, comme dans de nombreuses autres villes de la région, la situation des juifs varia entre accueil, persécutions et expulsions, selon le pouvoir en place.

Dans la vague des grandes expulsions qui se déroulèrent entre la fin du 14e et la fin du 15e, les juifs fribourgeois furent expulsés en 1428, puis à nouveau en 1463 et 1481, les deux premières expulsions étant partielles. Lors de la troisième, Fribourg entre dans la Confédération suisse.

La présence des juifs n’est autorisée jusqu’au milieu du 19e siècle que de manière temporaire, par l’intermédiaire de foires ou autres relations commerciales ne nécessitant pas un long séjour. A partir de 1860, les juifs s’y réinstallent, principalement issus d’Alsace.

La communauté juive s’organise à partir de 1895. Pendant deux ans un local de la place Georges-Python sert de lieu de culte. En 1904 est inaugurée la synagogue . A cette époque, une partie du cimetière de Fribourg est utilisée par la communauté israélite.

Au fil du siècle, les juifs évoluent dans différentes sphères de la vie active. Précédemment cantonnés aux métiers de négociants et d’éleveurs de bétail, ils se diversifient dans le commerce, l’imprimerie, la médecine et d’autres professions libérales. Le nombre de juifs fribourgeois attient dans les années 1990 le nombre de 40 familles.

Interview de Claude Nordmann, Président de la Communauté Israélite de Fribourg

Jguideeurope : Comment la synagogue de Fribourg a-t-elle été construite et a-t-elle changé architecturalement ?

Claude Nordmann : La synagogue de Fribourg a été installée dans une ancienne maison où il y avait des cours de danses. Elle a été transformée au début du 20è siècle puis a subi deux restaurations vers 1939 et vers 1965. Depuis, de simples améliorations ont été effectuées.

Quels personnages ont marqué l’histoire juive de Fribourg ?

La Communauté Israélite de Fribourg (CIF) a été fondée en 1895 par le Grand-Rabbin Wertheimer de Genève. Elle comportait beaucoup de membres originaires d’Alsace, dont plusieurs marchands de bestiaux.

Il n’y a pas eu particulièrement de personnalités qui ont marqué l’histoire juive à Fribourg. Citons tout de même Jean Nordmann qui fut président de la CIF de 1957 à 1986 et qui a développé les relations avec les autorités religieuses du Canton et les autres autorités religieuses. Il a travaillé pour que la CIF soit reconnue comme corporation de droit publique, en 1990, ce qui la met au même pied que l’Eglise catholique et l’Eglise réformée. Jean Nordmann a présidé la Fédération Suisse des Communautés Israélites de 1973 à 1980.

Autre personnalité qui a enseigné à Fribourg, le philosophe Emmanuel Levinas. Il a donné des cours de pensée juive et de philosophie à l’Université de Fribourg dans les 1980-1990. Il a également fait profiter la CIF de son érudition.

L’Est a été la terre d’accueil à la fois des classes sociales défavorisées de la ville, victimes de l’embourgeoisement d’autres quartiers puis celle des réfugiés des conflits continentaux du 20e siècle : Arméniens, Grecs et juifs. Entre le 3e, 11e et 19e se développa l’industrie de la confection et la fabrication de chaussures où étaient employés un grand nombre de ces migrants.

Avant-guerre, Paris compte 50000 juifs originaires d’Europe de l’Est, qui constituent jusqu’aux années 1970 la grande majorité des juifs parisiens. Dans les années 1930, la plupart habitent différents quartiers : le Marais, Belleville, La Roquette, Clignancourt et Saint-Gervais. Des regroupements parfois liés aux pays d’origine, aux pratiques religieuses voire aux engagements politiques.

Dans le quartier du 11e arrondissement de la Roquette se sont installés dès le début du 20e siècle des juifs originaires de l’Empire ottoman, principalement de régions de l’actuelle Turquie, Grèce et Bulgarie.

Ils s’installèrent en grande partie entre la place Voltaire, la rue Sedaine, la rue Popincourt et la rue de la Roquette. Ils y travaillaient surtout dans le textile et la lingerie et se retrouvaient régulièrement dans les cafés, dont le célèbre Bosphore et des petits clubs associatifs.

La construction de la synagogue Don Isaac Abravanel sur la rue de la Roquette a été décidée dans le but de favoriser la renaissance du judaïsme levantin, suite aux nombreuses déportations de la Shoah et à l’arrivée des juifs d’Afrique du Nord. A une centaine de mètres, sur la place Léon Blum se trouve une statue honorant la mémoire du chef de gouvernement qui instaura les congés payés.

Construite par l’architecte Alexandre Persitz, elle fut inaugurée en 1962 par le grand rabbin Jacob Kaplan qui y vit le symbole du lien entre tradition et modernité. Traits de cette modernité, la façade découpée en deux niveaux, une cour précédant la synagogue derrière la grille d’entrée, la sobriété des motifs religieux et l’inscription en français des 10 commandements.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux juifs de quartiers populaires de l’Est s’engagent dans la Résistance, qu’il s’agisse d’une partie des membres du groupe Manouchian ou de jeunes comme Henri Krasucki.

Une grande fresque dans le quartier de Gambetta honore le courage du groupe Manouchian qui mena des attaques audacieuses contre les Nazis et leurs serviteurs de Vichy avant d’être capturés et exécutés.

De nombreuses plaques commémoratives rappellent l’engagement de ces juifs dans la Résistance ainsi que sur les écoles de quartiers le grand nombre d’enfants juifs déportés dans cette partie de la ville.

Parmi les lieux honorant ces Résistants, la statue en hommage à Marcel Rajman (membre du groupe Manouchain), la rue Hélène Jakubowicz et la plaque à la mémoire de Léopold Rabinovitch .

De nombreux Arméniens de ces quartiers, dont les familles avaient connu un génocide une génération avant, se montrèrent solidaires des juifs, les aidant à se cacher.

Un autre quartier emblématique du milieux ouvrier est Belleville où de nombreux juifs habitent et travaillent, se diversifiant en participant à toutes sortes de métiers : épiceries, cafés, presse… Les ouvriers juifs polonais formant un grand nombre des travailleurs dans le tissu, le cuir et la chaussure, vivent dans une grande précarité.

Après la guerre, à cause du grand nombre de morts pendant la Shoah et du changement de zone de migration, le quartier de Belleville devient petit à petit un quartier juif tunisien emblématique, principalement issus comme ceux d’Europe de l’Est avant eux, des classes populaires. De nombreux restaurants tunisiens, comme René & Gabin, épiceries et lieux de culte ouvrent ainsi dès les années 1960.

Parmi les lieux de culte restants à Belleville à noter tout d’abord la la synagogue de Pali Kao , inaugurée en 1930. Conçue par les architectes Germain Debré et Lucien Hesse, elle représente le premier lieu de culte israélite moderniste.

Moderne, car il privilégie l’aspect fonctionnel permettant au lieu de servie à la fois de lieu cultuel et culturel. Mais aussi le peu de motifs anciens et la discrétion de sa façade. Les deux rites ashkénaze et sépharade son aujourd’hui assurés en ce lieu. Également dans le quartier, deux synagogues datant des années 1960, Or Ha-haïm de rite constantinois et Michkenot Yaacov de rite tunisien.

Depuis 2000, suite à la très forte hausse des actes antisémites, de nombreux juifs quittèrent les quartiers populaires de l’Est parisien pour trouver refuge dans le 11e, 20e et aux alentours de Saint-Mandé et Vincennes. On retrouve ainsi de petits oratoires près du Boulevard Voltaire entre la place du même nom et la place de la Nation. Mais aussi des commerces cashers et des restaurants.

A noter depuis le tournant du siècle, le succès grandissant des communautés massortis et libérales à Paris, notamment dans l’Est. Avec les synagogues Dor Vador , JEM Est et JEM Surmelin dans le quartier de Gambetta. Quartier à proximité du Cimetière du Père Lachaise, où sont enterrées de nombreuses grandes figures de l’Histoire de France.

Près de l’allée Chantal Akerman , dans le 20e arrondissement de Paris, résidait depuis ses 18 ans une des plus grandes cinéastes de tous les temps. « Ma fille de Ménilmontant » comme elle est surnommée par sa mère Natalia dans « Une Famille à Bruxelles », dialogue des mémoires, récits et silences. Bruxelles et Paris lui ont consacré en 2024-5 une belle expo et ses films peuplent encore régulièrement les salles de par le monde.

Comme Albert Cohen, elle est l’auteure de chefs-d’œuvre de genres bien différents. Avec cette différence peut-être, qu’elle n’a pas eu besoin de réaliser le Film de ma mère sur le tard, puisque Natalia Akerman est à l’honneur dès le début dans l’œuvre de sa fille.

Survivante d’Auschwitz, Natalia, n’en parle pas, partagée entre le besoin imminent de tenir et de se reconstruire et cette résilience juive consistant à promettre une meilleure aube pour la génération suivante. Tout en transmettant force et dignité à ses filles Chantal et Sylviane.

De son père Jacob, elles héritent de l’humour, le travail consciencieux et la volonté de danser la vie pour virevolter autour des ennuis. Jacob Akerman est commerçant, possédant une fabrique de vêtements dans le quartier du Triangle et un magasin dans la galerie de la Toison d’Or.

Quant à Bruxelles, elle partage avec les deux jeunes femmes nées au lendemain de la guerre, son esprit belge bon vivant aux personnages bd, verres et histoires tout en rondeur rondeurs facilitant les embarcations débordantes de plaisir, inspirant à sa manière tant d’histoires aux bières joyeusement renversées.

L’arrière-grand-père maternel Polonais de Chantal était en route vers les Etats-Unis, tentant de rejoindre le port d’Anvers pour y embarquer. Mais comme pour tant de juifs il réalisa à quel point on peut être heureux comme un juif en Belgique.

Chantal Akerman nait à Bruxelles en 1950. A 15 ans, elle va voir « Pierrot le fou » au cinéma avec son amie et future productrice Marilyn Watelet, amusées par le titre du film. C’est une révélation et désormais la naissance d’une ambition.

Elle réalise à 18 ans le court-métrage « Saute ma ville », soutenue par André Delvaux et Eric de Kuyper. L’histoire d’une ado qui s’enferme dans la cuisine et agit de manière de plus en plus incohérente, en jetant tout et cirant ses chaussures puis ses jambes à côté d’une boite Manischewitz.

Chantal déménage à Paris après le tournage, espérant y trouver l’inspiration, celle-ci ne lâchant plus Chantal à Paris, New York, Bruxelles, Tel Aviv, en Allemagne, en Europe de l’Est et même sur la frontière mexicano-américaine.

A 23 ans, elle réalise « Je, tu, il, elle » avec Niels Arestrup et Claire Wauthion, entre inquiétudes, errance et retrouvailles d’opéra des corps. Deux ans plus tard, Chantal entre déjà et définitivement dans la cour des très grands avec « Jeanne Dilman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles ». Delphine Seyrig mène une vie ultra ordonnée pour tenir, pour couvrir les silences et blessures, élevant seule son fils. Une vie sans plaisir jusqu’à ce qu’advienne un dérèglement très inattendu. Une œuvre élue en 2022 meilleur film de tous les temps dans le classement décennal établi par « Sight and Sound », la revue du British Film Institute.

Dans « Pierrot le fou », Jean-Paul Belmondo demande à Samuel Fuller de lui définir le cinéma. Le réalisateur répond qu’il s’agit d’un champ de bataille émotionnel. C’est peut-être pour cette raison que Chantal Akerman est une des plus grandes cinéastes de tous les temps. Sa caméra présente amour et humour, chants et silences, pensées profondes et inquiétudes lancinantes grâce à son regard malicieux et doux à la fois. En avance sur son temps, sur notre temps aussi, entre la reconstruction d’une génération et la quête du plaisir et de l’affirmation de soi de leurs enfants, lesquels craignent le retour des temps sombres. Sylviane Akerman, la sœur de Chantal, préserve aujourd’hui sa mémoire, notamment à travers une fondation.

La présence juive à Palerme date de l’époque romaine. Des documents retrouvés dans la Genizah du Caire attestent de leur présence au Moyen Age. Une partie d’entre eux arrivèrent en tant qu’esclaves lors de la période de domination musulmane. Ils furent libérés financièrement par leurs coreligionnaires. Les juifs réussirent néanmoins à s’émanciper et participer à la vie active de la ville lors de cette domination, bien qu’ils furent sujets à des impôts particulièrement lourds.

Sous la domination normande qui suivit, à partir de 1072, cette imposition injuste demeura. Par contre, leurs droits de citoyens furent pleinement reconnus. Ils travaillèrent dans de nombreux secteurs : la pêche, l’artisanat, la teinture et la soie, entre autres. Ils développèrent beaucoup l’industrie de la soie. Selon Benjamin de Tudèle, 1500 juifs habitaient à Palerme en 1172.

Le développement de la communauté se poursuivit malgré des pressions religieuses et des accusations de blasphème ainsi que la continuité des impositions disproportionnées. En 1473, ces accusations de blasphème eurent pour conséquence le jugement et l’exécution de plusieurs juifs. L’été suivant, les juifs subirent d’autres attaques.

Lorsque l’expulsion des juifs de Palerme fut officialisée en 1492, la ville comptait près de 5 000 juifs. Suite à l’expulsion, un peu moins de 200 familles de convertis demeurèrent à Palerme. Au 18e siècle, les descendants de certains de ces juifs tentèrent de s’y réinstaller.

Néanmoins, très peu de juifs y vécurent en cette période où les deux siècles qui suivirent. Une synagogue temporaire fut construite par des soldats des troupes alliées qui libérèrent la ville pendant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis 2013, la fête de hanoukka est célébrée au Palazzo Steri, le lieu qui accueillit à l’époque les autorités en charge de l’Inquisition. De nombreuses personnes y furent emprisonnés et torturés.

Un mikveh a été retrouvé dans une cour du Palazzo Marchesi , qui fut le siège de l’Inquisition au 16e siècle. Des inscriptions hébraïques sont également apparues dans le Palazzo Chiaramonte-Steri , qui servit alors de siège du tribunal ecclésiastique et des prisons.

En 2018, l’archidiocèse de Palerme fit don d’un immeuble à la communauté juive de la ville, l’Oratoire de Santa Maria del Sabato. L’immeuble se trouve dans le complexe du monastère de San Nicola da Tolentino, au cœur de Vicolo Meschita, l’ancien quartier juif de Palerme. La communauté fut autorisée par la ville à y reconstruire une synagogue . L’ancienne synagogue de Palerme fut particulièrement belle selon les observateurs de l’époque et se situait à proximité. L’archevêque de Palerme Corrado Lorefice fut honoré de la médaille Wallenberg pour avoir permis la renaissance de la communauté juive de Palerme grâce à ce don, ainsi que sa promotion du dialogue interreligieux.

La présence juive à Catane semble dater d’au moins le 4e siècle, comme l’atteste une tombe de 383. Durant le Moyen Age, il y avait deux quartiers juifs dans la ville, chacun disposant d’une synagogue. Le premier fut situé dans les hauteurs du Montevergine, le second dans le bas de la ville. Néanmoins, les juifs ne furent pas cantonnés à ces quartiers et purent graduellement participer à la vie active de Catane comme tous les autres citoyens.

Cette émancipation fut particulièrement marquante au début du 15e siècle. 200 familles juives y habitaient alors. Des documents de cette époque attestent de la diversité des activités ouvertes désormais aux juifs dans l’administration, l’agriculture, la médecine et le commerce. Ils vécurent principalement dans deux quartiers : Judeca Suprena (situé entre le Bastione degli Infretti et le Bastione del Tindaro) et Judeca Suctana (situé le long de la rivière Amenano). Chaque quartier possédant sa synagogue.

Néanmoins, jusqu’en 1466, les juifs furent soumis à un niveau d’imposition bien supérieur à celui des autres habitants. Malgré un apaisement relatif, les menaces de l’Inquisition et leur mise en pratique en 1492 provoquèrent la fin de la vie juive à Catane.

Au début du 16e siècle les marranes restant de la ville, environ une quarantaine de personnes, furent protégés par les autorités politiques. Les traces de ce patrimoine furent détruites à la fin du 17e siècle par l’éruption de l’Etna et un tremblement de terre.

Deux plaques ont été posées en souvenir de la présence juive dans la ville. La première se trouve dans le palais sénatorial. Elle fut posée lors du premier anniversaire de l’expulsion de Sicile. La seconde fut placée dans la Cathédrale de Catane .

Une tombe trouvée dans la ville d’Agrigento atteste de la présence juive depuis l’Antiquité. Des lettres trouvées dans la Genizah du Caire mentionnèrent cette présence au 11e siècle.Au Moyen-Age, les juifs furent soumis à des taxes de l’Eglise et limités dans leur pratique. Des levées de fonds furent forcées, notamment pour équiper les troupes du Roi.

Parmi les personnalités de l’époque, Faraj da Agrigento, un des principaux traducteurs de Charles d’Anjou. Les écoles juives subirent également des pressions dans leur contenu de leur enseignement. Suite à l’Inquisition, la vie juive ne reprit pas à Agrigento.

En 2016, un Jardin des Justes a été inauguré à Agrigento, au cœur de la vallée des Temples.

La présence juive dans la ville de Cremona date au moins du 13e siècle. Les juifs furent autorisés à s’y établir et à ne pas devoir se contenter d’activités professionnelles réduites. Ainsi, ils devinrent aussi fermiers et commerçants, à l’image des autres habitants de la ville. Cet épanouissement leur permit de devenir au 15e siècle la plus grande communauté juive de la Lombardie.

Victimes de menaces politiques et religieuses, des autorités prirent également leur défense durant les 15e et 16e siècle. Cremona devint donc rapidement un centre d’études juives de la première importance. Une des célébrités locales fut le rabbin Joseph Ottolenghi. Une académie talmudique et une imprimerie participèrent à ce développement. Une quarantaine de livres différents furent publiés, parmi eux le Zohar en 1559.

Néanmoins, à la fin du siècle, 12 000 talmuds et 10 000 livres hébraïques furent brûlés par l’Inquisition. Si 456 habitaient à Cremona en 1590, il ne resta plus qu’une famille en 1629. Les archives de la communauté sont préservées au sein du Montefiore Collection de Londres.

En 2016, la Bibliothèque nationale d’Israël acheta une précieuse collection de vieux manuscrits italiens. Parmi eux, des œuvres imprimées à Cremona, dont le Sepher Zevach Pesach avec des commentaires d’Isaac Abarbanel, datant de 1557. Certains de ces précieux manuscrits furent toutefois revendus aux enchères à d’autres institutions.

La présence juive dans la ville de Brescia semble assez ancienne. Le long du 15e siècle, ils furent tour à tour accueillis puis expulsés selon les directives politiques et religieuses. Parmi les personnalités de ce siècle, on peut noter la présence de Gershom Soncino, imprimeur d’œuvres religieuses, parmi lesquelles le Meshal Hakadmoni d’Isaac ibn Sahula, le premier livre hébraïque illustré.

Le début 16e siècle ne fut pas plus rassurant, les juifs étant à nouveau victimes d’attaques et d’expulsions. Néanmoins, lorsque la ville passa sous autorité vénitienne, ils furent autorisés à revenir en 1519. Le rabbin Joseph Castelfranco y fonda la renommée yeshiva de Brescia. En 1572, les juifs furent à nouveau expulsés et leur retour seulement officialisé au 19e siècle. Une synagogue fut alors construite.

Le 9 septembre 2016 fut célébré au Teatro Grande di Brescia les 80 ans de l’Orchestre philarmonique d’Israël. Le concert inaugural fut dirigé par le grand Arturo Toscanini en décembre 1936. Toscanini avait répondu à l’appel de sa création (avant même l’Indépendance de l’Etat) joua dans un entrepôt spécialement aménagé pour l’occasion à Tel Aviv. En 2016, sous la direction du maestro Michele Bui, le même programme fut présenté au public avec des morceaux de Rossini, Brahms, Shubert, Bartholdy et Von Weber.

La présence juive à Reggio Emilia date probablement du début du 15e siècle. Ils y bénéficièrent de l’attitude plutôt accueillante des autorités locales. Les duchés de Modène et Reggio restant indépendants lorsque l’Église prit possession du duché de Ferrara à la fin du 16e siècle, les juifs y vécurent relativement libres.

Le ghetto fut créé assez tardivement donc, en 1669. Les juifs pratiquèrent des métiers très variés, moins limités que d’habitude à ceux que l’Église leur autorisait. La ville accueillit aussi des juifs fuyant l’inquisition espagnole et portugaise.

Si la ville compta près de 1000 juifs au début du 19e siècle, ce nombre déclina graduellement par la migration vers les grandes villes et les victimes de la Shoah.

L’accueil favorable et la liberté permirent le développement notamment intellectuel avec de grandes écoles talmudiques et une activité dans la vie culturelle de la ville.

La synagogue de Reggio fut restaurée en 2005. La ville possède également un cimetière juif , créé en 1808, suite à l’édit napoléonien ordonnant le transfert des tombes en dehors des limites de la ville. Par la suite, des tombes de l’ancien cimetière y furent transférées.

À l’image du Père Lachaise parisien, ce cimetière est un morceau de l’histoire de la ville. Parmi les gens qui y sont enterrés, le rabbin Jacob Carmi, délégué au Sanhédrin de Paris en 1806-7, Leopoldo Rava qui lutta pendant la guerre d’Indépendance en 1867 ou le sénateur Ulderico Levi, mécène de la ville.

Au Palazzo Carmi , où se situent les Archives d’État, et construit par la famille du même nom en 1849, on trouve aujourd’hui les archives de la vie juive de Reggio Emilia.

La présence juive dans la ville de Ravenna semble dater du 3e siècle. S’installant principalement à la fin du Moyen Âge, les juifs y pratiquaient les métiers de marchands de vin et d’orfèvres.

Suite à la prise en main de la région par l’autorité papale, des mesures brutales furent prises, une synagogue brulée et des juifs attaqués. Ceux qui y demeurèrent, furent expulsés et y retournèrent pendant le 16e siècle furent éventuellement placés dans le ghetto qui se trouve près de l’actuelle Via Luca Lunghi.

La Biblioteca Classense possède d’anciens manuscrits en hébreu, dont certains publiés au 16e siècle. Parmi eux, le Sefer Kol Bo, datant de 1525, imprimé par l’atelier de Gershon Soncino de Rimini.

À proximité de Ravenna, à Piangipane, se situe un cimetière des troupes alliées . Où l’on trouve notamment 34 tombes de soldats de la Brigade juive qui luttèrent pour la libération de la région.