La présence juive chinonaise semble dater du 12e siècle. Des documents administratifs en attestent à partir du siècle suivant.

La plupart des juifs chinonais habitèrent dans la rue de la Juiverie, à proximité du Palais de Justice de Chinon. Il y avait alors une synagogue, un mikvé et un centre d’études de renommée.

Le 27 août 1321, suite à une accusation (fréquente à l’époque) fallacieuse d’empoisonnement des puits, les 160 juifs chinonais furent brulés vifs dans un lieu à la sortie de la ville, sur l’île de Tours, où se trouve actuellement le faubourg Saint-Jacques .

Parmi les illustres juifs de Chinon, on peut citer les tossafistes Jacob et Nethanel de Chinon et la grande figure rabbinique Isaac ben Isaac.

Face à la montée des actes antisémites en France, un jardin des Justes a été inauguré à Chinon le 26 janvier 2024. Il est situé au niveau du Vieux Marché, en face de la maison familiale de Jacques Caen, dont une partie de la famille a été déportée et assassinée au camp d’Auschwitz-Birkenau. Ce survivant âgé de 97 ans a rappelé le courage des Justes pendant la Shoah et la nécessité de s’imprégner aujourd’hui de ce courage. Des écoliers et collégiens de Chinon ont participé à la commémoration avec des chants et des lectures de poèmes.

Depuis le 11 novembre 2025, une rue de Chinon porte le nom de Renée Caen qui y fut arrêtée, déportée et assassinée en 1942, au camp d’Auschwitz-Birkenau. Cette inauguration se déroula lors d’une cérémonie en présence d’élus de la ville et de son fils cadet, Jacques Caen, âgé de 98 ans, qui fut déposé par sa mère à Joué-lès-Tours peu de temps avant son arrestation.

Source : La Nouvelle République

La présence juive berruyère semble dater du 6e siècle. Suite à un refus de conversion au christianisme, les juifs furent expulsés de la ville au 7e siècle.

Des documents administratifs attestent d’un quartier juif en 1020, au sud de la ville. Il semble qu’un immeuble situé à l’angle de la rue des Bourbonnoux et de la rue des Juifs ait servi de synagogue au Moyen Âge.

Il y aurait eu une autre synagogue dans le quartier. Comme dans le reste du pays, les juifs durent quitter Bourges au 14e siècle.

La présence juive dans la ville de Tours date au moins du 6e siècle. Il y avait au Moyen Âge une rue de la Juiverie, ainsi qu’un cimetière juif. Néanmoins, comme dans l’ensemble des villes de France, cette ancienne présence s’arrêta brusquement avec les expulsions de la fin du Moyen Âge.

Contrairement à de nombreuses villes, l’émancipation des juifs de France suite à la Révolution mit du temps à se concrétiser à Tours. La communauté juive ne prenant forme qu’à la fin du 19e siècle, principalement à partir de 1860.

Des rabbins officiaient dans des salles de prière, mais la première synagogue fut construite en 1907 par l’architecte Victor Tondu grâce à un don du mécène Daniel Iffla, dit Osiris. Ses vitraux sont signés de Lux-Fournier, peintre-verrier à Tours. Son premier rabbin, qui exerça jusqu’en 1937, fut Léon Sommer.

Dans l’entre-deux-guerres, les juifs tourangeaux voient leur nombre s’accroitre, notamment grâce à l’arrivée de juifs de Turquie, Grèce et d’Europe de l’Est.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les juifs tourangeaux sont arrêtés et internés au camp de La Lande à Monts. Tandis qu’une partie réussit à rejoindre le maquis ou se cacher, les trois quarts des membres de la communauté sont déportés et morts durant la Shoah. Les survivants entreprirent de reconstruire la synagogue saccagée et la vie juive dans la ville de Tours.

Le 19 avril 2005, Simone Veil inaugure la stèle en hommage aux 34 Justes d’Indre-et-Loire (42 aujourd’hui), qui se trouve dans la cour de la synagogue.

Parmi ces Justes, Léa Keresit, infirmière à l’hôpital Saint-Gratien, qui participa activement à un groupe de passeurs qui permit de sauver de nombreux juifs.

Les années 1960 verront l’arrivée de juifs d’Afrique du Nord, formant la majorité des personnes de confession juive aujourd’hui. Créée en 2009, l’Association Culturelle Israélite d’Indre et Loire participa avec les autorités locales à l’organisation l’année suivante de nombreux événements marquant les 150 ans de la communauté.

En 2019, une cérémonie se déroula à l’Hôtel de Ville de Tours afin de rendre hommage aux 1019 juifs déportés entre 1942 et 1944 et dont seuls 38 reviendront.

Les travaux de l’Association de recherches et d’études historiques sur la Shoah en Val de Loire (Areshval) permirent de retrouver ces noms.

Contrairement à la majorité des autres villes de la région, la présence juive orléanaise est attestée en ce lieu dès le 6e siècle. En 585, les juifs orléanais participèrent à la cérémonie de bienvenue en hommage au roi Gontran.

Il semble qu’ils lui demandèrent la possibilité de construire une nouvelle synagogue suite à la destruction de la précédente. La communauté juive d’Orléans était assez importante en nombre au Moyen Age.

Orléans devint au 12e siècle un centre important des études juives avec des personnalités telles Isaac ben Menahem, Abraham ben Joseph, Eleazar ben Meir, Yaakov d’Orléans et surtout Joseph ben Isaac Bekhor-Shor.

Les juifs furent expulsés d’Orléans en 1182 et la synagogue transformée en chapelle. Ils purent s’y réinstaller, mais sous de nombreuses conditions et impositions. Il y avait au siècle suivant un quartier de la Juiverie et deux synagogues dans la ville. Mais à la fin du 14e cette réinstallation prit fin avec l’expulsion des juifs de France.

Suite au vent d’émancipation de la Révolution française, une petite communauté se reconstitua à Orléans au 19e siècle avec une quarantaine de membres disposant d’une synagogue.

Sur une plaque commémorative des soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale se trouve le nom de Léon Zay. Directeur du journal régional Le Progrès du Loiret, il était aussi le père de Jean Zay. Ce dernier nait et grandit à Orléans. Député du Loiret, il devient ministre de l’Education et des Beaux-Arts du gouvernement du Front populaire de 1936 à 1939. Il est à l’origine de nombreuses réformes scolaires et du Festival de Cannes. Il quitte le gouvernement en 1939 pour s’engager dans l’armée et partir au front. Il est arrêté par les troupes vichystes et emprisonné en 1940. Il est assassiné par des miliciens en 1944.

La Nation lui rendra hommage après-guerre. Lors de son entrée au Panthéon en 2015 (en compagnie des autres résistants Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette), la ville organisa une série d’événements marquant le transfert du cercueil. Un lycée d’Orléans porte son nom. Un hommage fort au professeur Samuel Paty s’y déroula suite à son assassinat en 2020.

En mai 1969, les juifs orléanais, qui représentaient environ 500 personnes, furent victimes d’une rumeur complotiste, créant un climat de tension dans la ville. Les efforts des autorités locales, des personnalités intellectuelles et la presse déconstruisirent cette rumeur.

En 2025, la ville compte 400 juifs orléanais et une synagogue depuis 1970, située dans un ancien oratoire mis à disposition par la ville et l’évêché.

Le 22 mars 2025, le rabbin orléanais Arié Engelberg a été violemment agressé en pleine rue, renforçant la vigilance de la communauté juive d’Orléans ainsi que sa volonté de se tenir debout face à la haine et la violence, comme le fit le rabbin ce jour-là.

Rencontre avec Olivier Loubes, historien, membre du groupe de recherches STUDIUM (Université de Toulouse) et auteur du livre Jean Zay. L’inconnu de la République (Colin, 2012) dont une réédition augmentée a été publiée, sous le titre Jean Zay. La République au Panthéon (Dunod, Ekho), 2021.

Jguideeurope : Comment vous êtes-vous intéressé à l’œuvre de Jean Zay ?

Olivier Loubes : Par hasard et par nécessité. Le hasard fut ma nomination en tant que professeur de collège à Orléans en 1989. La nécessité fut mon travail de recherche de DEA, puis de thèse, qui portait sur les rapports entre l’école et la nation dans la première moitié du 20e siècle.

Un jour, dans la librairie Les Temps modernes à Orléans, je feuillette le remarquable livre de Jean Zay Souvenirs et solitude qui venait d’être réédité et la libraire me demande ce que j’en pense. Je lui fais part de mon admiration pour ce livre et son auteur. Sur ce, elle m’avoue qu’il s’agit de son père. Cette rencontre avec Catherine Martin-Zay a changé ma vie d’historien. Catherine et sa sœur Hélène Mouchard-Zay m’ont permis d’avoir accès aux archives personnelles de Jean Zay, avant qu’elles soient données aux Archives nationales en 2010. Depuis, j’ai écrit deux livres sur Jean Zay, un sur la création du festival de Cannes sous son impulsion, ainsi qu’une vingtaine d’articles afin de mieux faire connaitre son œuvre et son époque.

Quels furent les grands moments de sa vie le liant à Orléans ?

Comme il le disait lui-même, Jean Zay connaissait chaque pierre d’Orléans. Il y est né, y a passé son enfance, fait ses études de l’école primaire au lycée. Il y a travaillé, dans le journal de son père, puis en tant qu’avocat. Sa vie politique y démarre, en tant que député d’Orléans en 1932. Toute sa vie (sauf ses études de Droit à Paris) jusqu’à son arrestation en 1940 est liée à cette ville.

Les engagements républicains de Jean Zay vous motivèrent notamment dans l’écriture de ce livre. S’agit-il de convictions héritées de sa famille ?

Jean Zay est né dans une famille de « fous de la République » comme les nomme Pierre Birnbaum. Avec un père juif et une mère protestante, ces minorités confessionnelles qui se sont battues avec acharnement pour cette République qui leur octroyait l’égalité de droits. La famille de sa mère, Alice Chartrain, défendra la cause du Capitaine Dreyfus. Originaire d’Alsace, sa famille paternelle opte pour la nationalité française en 1870, marquant déjà un attachement fort. Léon Zay est un républicain radical-socialiste proche des socialistes, employé du journal dreyfusard Le Progrès du Loiret, dont il deviendra le rédacteur en chef. Jean Zay grandit dans cette famille très politisée au sein de la gauche républicaine et s’engage tôt, contribuant à fonder les « Jeunesses laïques républicaines » à Orléans. Une démarche anticipant le Front populaire, en réunissant des jeunes encartés dans différents partis de gauche. Le lien à ses parents restera très fort. Lorsque Jean Zay est emprisonné, son père (sa mère était alors décédée), sa femme et ses deux enfants logeront dans un hôtel à côté de la prison pour demeurer près de lui.

Ses engagements républicains sont parfois difficiles à comprendre de nos jours et pas assez mis en valeur, motivant l’écriture de ce livre qui a été publié en 2012 et ressort aujourd’hui en poche avec des ajouts, notamment sur la panthéonisation et les attaques que sa personne et sa mémoire subissent encore. Tant de personnalités se réclament de son héritage, bien que parfois très éloignées de sa vision, il était donc intéressant de présenter son engagement pour la République. Une République de type parlementaire qu’il imaginait comme une démocratie sociale garantissant le droit à l’éducation, au logement, à la santé, à la retraite…

En quoi ces engagements sont-ils importants dans nos débats contemporains ?

D’abord, parce que ces valeurs de république parlementaire et de démocratie sociale peuvent inspirer en profondeur de nombreuses réflexions contemporaines de changement de la cinquième République. On doit ajouter qu’il est important de noter que l’engagement de Jean Zay se fait aussi à une époque particulière. La dimension antifasciste de son combat n’est pas négligeable, aussi bien en France qu’à l’étranger. La création par Jean Zay du Festival de Cannes est une réponse directe à la mainmise de Mussolini et Goebbels sur le Festival de Venise. Il est à l’origine de la diplomatie culturelle, estimant que les démocraties libérales doivent ainsi montrer leur force.

Deux combats menés par Jean Zay font particulièrement écho aujourd’hui. Premièrement, que l’enseignement soit de la meilleure qualité possible et partagé par tous. Puis, que la démocratisation de la culture permette une démocratie politique forte. Alliant l’action au discours, il s’est battu pour que l’éducation et la culture disposent de meilleurs budgets et d’une utilisation optimale de ceux-ci.

Ses réformes scolaires sont-elles au centre de son combat ?

Pas lorsqu’il entame sa carrière politique en 1932, car il est alors un généraliste de la politique. Tous lui prédisent d’ailleurs une ascension fulgurante aux plus hautes marches, étant nommé ministre à 31 ans. Néanmoins, dans son souci de construction de démocratie sociale, ces combats pour l’école s’inscrivent au cœur de son projet, dès lors qu’il est nommé ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-arts en 1936. Si Jules Ferry voulait rendre l’école accessible à tous afin d’y former des citoyens, Jean Zay y ajoute la volonté que les élèves et les étudiants de milieux sociaux différents poursuivent le plus loin possible leurs études afin que celles-ci garantissent le fonctionnement de la démocratie sociale.

La présence juive chartraine semble dater du 12e siècle, des documents en attestent pour 1130.

Des lieux marquent encore cette présence, comme la rue aux Juifs . L’ancienne synagogue aurait été située où se trouve actuellement l’hôpital Saint-Hilaire.

A la fin du 19e siècle, des habitations de la rue aux Juifs seront des sources d’inspiration pour le roman La Terre d’Émile Zola.

Parmi les illustres juifs de Chartres, à noter la présence de Mattathias, un contemporain de Rachi, mais aussi Joseph de Chartres, auteur de commentaires bibliques, et le poète Samuel ben Reuben de Chartres.

Le 27 janvier 2025, une cérémonie s’est déroulée à Chartres, commémorant les 80 ans de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau. Présidée par le préfet d’Eure-et-Loir, Hervé Jonathan, elle s’est déroulée devant la stèle en l’honneur des déportés juifs d’Eure-et-Loir. En présence d’élus, de représentants des autorités civiles et militaires, mais aussi et surtout de collégiens et lycéens. Face auxquels le préfet a rappelé les dangers de la montée des actes antisémites et la volonté des autorités d’afficher leur fermeté.

La présence juive blésoise semble dater de la fin du 10e siècle.

Mais la ville fut tristement célèbre pour la première accusation antisémite de meurtre rituel en 1171. Une quarantaine de juifs y habitaient alors. Isaac Ben Eleazar fut accusé d’avoir jeté un enfant dans la Loire. 33 juifs furent emprisonnés et assassinés suite à cette fausse accusation basée sur des rumeurs infondées et la transmission de théories antisémites de l’époque. Cette tragédie fut commémorée par les juifs d’Orléans, ville se trouvant à proximité. Rabbenou Tam déclara le jour de l’assassinat jour de jeûne pour les communautés européennes.

Peu de juifs s’y installèrent à nouveau avant la Révolution française. On note toutefois l’existence au 14e siècle d’un quartier de la Juiverie. Où se trouve d’ailleurs aujourd’hui la rue des Juifs .

Au début du 20e siècle, quelques juifs originaires des régions de l’Est viennent à Blois, formant une petite communauté avec des juifs d’Afrique du Nord qui s’y installent dans les années 1960.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Blois a été le théâtre de nombreux combats pour libérer la ville. Un Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire y a été ouvert en 2019. Pierre Sudreau, l’ancien maire de la ville de 1971 à 1989, fut un Résistant très engagé. Ce lieu remplace l’ancien musée de la Résistance. Moins grand mais plus central, il permet de faciliter l’accès aux groupes scolaires et touristiques.

Aujourd’hui, une vingtaine de juifs habitent à Blois, lesquels se réunissent dans une salle de prières pour les grandes fêtes. En 2020, les fidèles de Blois ont créé leur association, officiellement reconnue par le Consistoire central comme communauté juive, marquant un renouveau.

Une plaque mémorielle a été posée le 11 mai 2025 rue des Juifs à Blois, évoquant la première accusation de meurtre rituel portée à l’encontre des juifs qui eut lieu à Blois, en 1171. 32 juifs furent alors massacrés à Blois.

La présence ancienne de la rue des Juifs témoigne d’une présence juive au moins aussi ancienne. En commémorant un des premiers pogroms des juifs d’Europe, responsables politiques, dont le maire et le préfet, et religieux expriment le désir de s’unir pour prôner la paix, en particulier à une époque où les actes antisémites sont si présents.

Source : France 3 Régions

A l’image de la ville de Tallinn, la communauté juive de Tartu fut principalement fondée par des soldats russes en retraite, auparavant en poste dans la ville. Ainsi, les anciens soldats de Nicholas construisent une synagogue en 1876 à Tartu.

Au tournant du 20e siècle, il y avait près de 1 800 juifs présents dans la ville et des institutions scolaires florissantes. Parmi elles, l’Association pour l’étude de l’Histoire juive et de la littérature. Parmi ses membres, Jacob Bernstein Kogan.

Néanmoins, ce chiffre déclina et ils ne furent plus que 920 en 1934. Une conséquence notamment de la russification de l’université de Tartu qui imposa un quota, réduisant le nombre d’étudiants juifs admissibles.

Un séminaire d’études juives fut ouvert à l’université en 1934, sous la direction de L. Gulkowitsch puis de M.J. Nadel et H.J. Port accueillant. Cette vie intellectuelle intense fut interrompue par l’invasion soviétique puis l’occupation allemande. La Shoah fit beaucoup de victimes dans la ville. La synagogue fut détruite pendant la guerre. Le Musée national d’Estonie conserve aujourd’hui des objets qui y furent présents.

Au lendemain de la guerre, 200 juifs retournèrent dans la ville, rejoints par la suite par des juifs issus d’autres lieux de l’URSS. Toutefois, une bonne partie d’entre eux émigrèrent en Israël au tournant de la guerre des Six jours.

A la fin du 18e siècle, avec l’émancipation des juifs dans le pays, la ville de Norrköping, à l’image de Göteborg et Stockholm, accueillit sa première synagogue, construite par Jacob Marcus. Un autre lieu y accueillait précédemment les cérémonies juives.

La synagogue actuelle a été construite au milieu du 19e siècle par les architectes Edvard Meden et Carl Stal. A cause du déclin de la population juive de la ville, la synagogue accueille rarement des événements, principalement les grandes fêtes.

Les actes antisémites n’épargnent pas les petites villes comme Norrköping. En 2018, un sac avec une étoile de David contenant des tracts antisémites et du savon fut déposé devant un lieu accueillant une exposition sur la Shoah.

La présence juive sarregueminoise semble dater du 13e siècle. Néanmoins, la pérennisation de cette installation n’aura lieu qu’avec le vent d’émancipation de la Révolution française.

Un siège rabbinique est créé dans la ville en 1791. Les juifs sarregueminois sont ainsi 350 en 1861. Cette année-là, une synagogue de style byzantin est construite rue de la Chapelle. La population juive augmente suite à la venue de réfugiés allemands après la guerre de 1870 et celle de réfugiés polonais dans l’entre-deux-guerres. Un cimetière juif fut créé en 1899.

La Shoah fit de nombreuses victimes dans la région, notamment à Sarreguemines. 95 juifs sarregueminois sont déportés sur les 395 présents dans la ville. Et cinq tombent les armes à la main pour défendre la France. La synagogue est détruite en 1940 par les Allemands et le cimetière très dégradé.

Soixante-six familles juives sont encore présentes à la Libération. La synagogue , de style contemporain, est reconstruite en 1958. Une émouvante cérémonie d’inauguration a lieu en mars 1959, en présence des autorités locales. Des visites de la synagogue et d’autres lieux où l’on retrouve des traces de cette longue présence juive dans la ville sont organisées régulièrement, notamment lors des Journées du Patrimoine.

En mars 2024, la communauté juive de Sarreguemines a célébré le 65e anniversaire de la synagogue. Laquelle fut construite en 1959, l’ancienne synagogue ayant été dynamitée en 1940.

Les des Journées Européennes de la Culture Juive 2025, la ville de Sarreguemines proposa de nombreuses activités. Parmi lesquelles un circuit en ville, sur les traces de la culture juive, la découverte du cimetière israélite de Frauenberg, une conférence « Kaddish pour un prof » avec Laurence Jost-Lienhard retraçant le parcours du professeur Maurice Bloch, déporté à Auschwitz le 20 novembre 1943 et le destin de ses élèves. Un concert klezmer du groupe Di Freynt a également été donné dans le cadre de la Saison Culturelle.

Sources : Le Républicain lorrain

Interdits de séjour suite à la pression de marchands locaux, les premiers juifs qui s’installent à Sarrebourg le font après la Révolution française et l’émancipation nationale. La première naissance d’un juif à Sarrebourg date donc de 1794.

La communauté sarrebourgeoise acquiert un terrain pouvant servir de cimetière en 1812. Un oratoire est installé quelques années plus tard au premier étage d’une maison. Une synagogue est officiellement ouverte en 1857 rue du Sauvage sur un terrain acquis douze ans plus tôt, notamment grâce à l’activité de Léon Lippmann, figure emblématique des juifs sarrebourgeois.

Les juifs constituent en 1889 près de 10 % de la population sarrebourgeoise. Jules Lévy devient maire en 1877.

Soixante-quinze personnes seront déportées et assassinées pendant la Shoah. Comme dans d’autres villes de la région, l’aumônerie militaire américaine participe à la remise en état de la synagogue à la Libération.

Le déclin de la population juive sarrebourgeoise a eu pour conséquence ces dernières années de maintenir l’ouverture de la synagogue par quelques fidèles, sans rabbin officiel. C’est une des dernières de la région encore en activité. Les Journées du Patrimoine permettent chaque année de mettre en valeur son importance historique.

En 2022-3, les élèves de troisième de l’institution Sainte-Marie ont participé à un travail de mémoire. Lequel était focalisé sur les heures tragiques traversées par les enfants juifs de Lorraine durant les années de la guerre.

Sources : Le Républicain lorrain

La présence juive spinalienne semble dater du 18e siècle, suite à la venue de marchands d’Alsace. Mais seul un juif est recensé dans la ville en 1771. Le vent d’émancipation de la Révolution française permet aux juifs de s’installer dans la ville de manière plus pérenne.

Ainsi, le nombre de juifs spinaliens passe de 19 en 1806, 350 en 1856, 380 en 1900 à 450 à l’aube de la Première Guerre mondiale. Dans l’entre-deux-guerres, la population juive spinalienne décline à 370, mais est renforcée par la présence de juifs alsaciens.

La synagogue a été édifiée en 1863, mais la communauté a son premier rabbin en 1835. Parmi les rabbins officiants, on retrouve Moïse Durkheim, le père d’Emile, le fondateur de la sociologie. La synagogue fut détruite pendant la Shoah.

Le cimetière juif date de 1842 et se situe rue Saint-Michel. Un mémorial en souvenir des martyrs juifs vosgiens de la Shoah y a été érigé. 90 juifs spinaliens sont assassinés pendant la Shoah.

Léon Schwab , soldat décoré pendant la Première Guerre mondiale, avocat et maire d’Epinal avant la guerre qui fut forcé de démissionner pendant l’occupation, retrouve son poste à la Libération. Il sera très actif dans la promotion culturelle de la région, notamment après son mandat de maire. Une nouvelle synagogue a été construite dans les années 1950. La population juive décline et ne représente aujourd’hui qu’une trentaine de familles. Mais grâce à l’aide de fondations, la synagogue est rénovée et sauvée de la fermeture en 2018.

10 pavés rendant hommage à des déportés juifs ont été scellés à Épinal en septembre 2025, en lien avec l’association Stolpersteine. Une initiative nécessaire portée par l’historien local Alexandre Laumond. En mémoire de 9 victimes de la Shoah : Szlama Rozenberg, Paul Glicenstein et son épouse Cyrla Baron, Yvonne Judas – épouse de Lucien Halbronn -, Ida Willard – épouse de Georges Halbronn -, Margot Wolff – épouse de Marcel Halbronn -, Hinda Rotenberg – épouse Rapoport -, ainsi que ses enfants Sara Rapoport et Iser Israël Rapoport. Ainsi que Marie Antoinette Gout, résistante et déportée, reconnue Juste parmi les Nations pour avoir participé au sauvetage de Josette et Norah Hecker, de Régine et Simone Banda, ainsi que de Jean-Michel Weill.

Un parcours audio racontant l’histoire de la Shoah, a été conçu en collaboration avec des élèves et des professeurs d’histoire des lycées spinaliens Lapicque et Claude-Gellée.

Source : Vosges Matin

La présence juive dans la région date probablement du 9e siècle. Mais elle se pérennise bien plus tard, au 16e siècle. Le siècle suivant, on trouve la trace de familles juives metzervissoises.

De petites synagogues voient le jour dans la région, mais à Metzervisse comme ailleurs, elles sont généralement situées à l’arrière d’immeubles par pression locale de discrétion.

La synagogue de Metzervisse est construite au milieu du 18e siècle. Détruite, des murs ont subsisté sur lesquels on peut distinguer des éléments religieux, notamment l’Arche sainte et le mikvé.

Le cimetière juif de Metzervisse est situé à l’entrée du village. De nombreuses tombes, notamment de certaines grandes familles, attestent de la part prise à l’histoire de la ville par la population juive de Metzervisse à travers les époques.

La Révolution française permet l’émancipation et l’accroissement de la population juive metzervissoise, comme dans le reste du pays. Si elle constitua un moment 17 % de la population générale, le nombre décline rapidement avec le temps, ce qui est également le cas au 20e siècle.

En 2024, six pavés de mémoire ont été posés en hommage aux victimes de la Shoah, afin d’honorer les membres de la famille Picard, déportés et exterminés à Auschwitz. Le maire de Metzervisse, Pierre Heine, a souligné l’importance de cet acte afin de se souvenir de l’ancienne présence juive et le besoin de rendre hommage, en notre époque difficile, aux victimes de la Shoah.

Sources : Moselle tv

La présence juive à Forbach semble dater du 17e siècle. Très peu de personnes sont concernées jusqu’au milieu du 18e siècle. Un oratoire est installé en 1733 et un petit quartier juif forbachois commence à se constituer rue Fabert.

Si, à la veille de la Révolution française, une plainte est déposée sur le quota de juifs dépassant le nombre autorisé, le vent d’émancipation a des effets rapides dans la région et plus particulièrement à Forbach. Ainsi, Lion Cahen devient, en 1799, le premier juif à diriger une ville moyenne en Lorraine, nommé agent municipal faisant fonction de maire. Une nomination provisoire mais révolutionnaire.

Malgré certaines tensions, la population juive de Forbach augmente au 19e siècle, les juifs constituant avec 314 personnes un peu plus de 10 % de la population.

De nombreux travaux furent nécessaires au cours du 19e siècle pour rénover la synagogue , édifiée en 1836 sur un terrain acheté sept ans plus tôt. Ils prirent beaucoup de temps et furent achevés en 1929. Signe de leur bonne intégration à la ville, plusieurs juifs seront maires de Forbach au début du 20e siècle : Marx Haas, Félix Barth et Ernest Klauber.

La Shoah eut des effets dévastateurs sur les juifs forbachois. 115 seront déportés, parmi eux le hazan Henri Kaufmann , titulaire de la Croix de guerre 1914-18. En souvenir de sa mémoire, la ville lui accorda un nom de rue. Des habitants de Forbach et de la région prirent des décisions courageuses, sauvant des juifs. Parmi eux, la nièce de l’évêque de Metz, Monseigneur Heintz, qui cacha la famille de Benjamin Cahen qui deviendra président de la communauté de 1959 à 1980.

À la Libération, la synagogue, qui avait été utilisée comme dépôt de marchandises par les occupants, fut restaurée.

Une centaine de familles juives forbachoises habitaient la ville en 1980. Néanmoins, ces chiffres déclinèrent drastiquement ces dernières années. La synagogue, fut conséquemment désaffectée par le consistoire et reprise par la ville en 2015 et transformée en lieu de culture.

En mars 2025, un arbre a été planté dans le parc de la résidence du sous-préfet de Forbach en hommage à Livie Brunwasser, 97 ans, survivante de la Shoah. Ce magnolia a été planté en compagnie d’élèves du lycée Blaise-Pascal. Livie Brunwasser partagea avec les élèves les souvenirs de son enfance à Forbach et ceux de la Seconde Guerre mondiale. Six des sept membres de la famille Laufbaum avaient été déportés au camp de concentration d’Auschwitz. Elle put se réfugier en Charente, seule survivante de sa famille. Lors de la cérémonie, elle déclara : « Mais j’ai eu la chance d’avoir une famille aimante, d’épouser un héros. J’ai eu aussi beaucoup de chance de vivre en France, qui a beaucoup fait pour ses êtres martyrisés, humiliés. Tant que j’ai les yeux ouverts, j’en serai reconnaissante. » Une plaque a également été installée dans le jardin de la résidence du sous-préfet Franck Chaulet. Les élèves du lycée Blaise-Pascal ont créé une valise mémorielle, afin de rendre hommage aux Juifs déportés.

Source : Le Républicain Lorrain

Il semble que la présence juive naborienne est attestée depuis le 15e siècle. Un nombre très réduit de juifs est alors autorisé à demeurer dans la ville au 17e siècle, tout en étant victimes pendant ce siècle de plusieurs vagues d’expulsion. Le vent d’émancipation de la Révolution française permet aux juifs de s’installer de manière plus pérenne dans la ville.

Une première synagogue est installée dans un appartement en 1808. Le bâtiment dans lequel elle se trouve brûle accidentellement et la synagogue est alors obligée d’être réinstallée dans un bâtiment rue des Anges.

Environ 50 juifs habitent à Saint-Avold à cette époque. Ce chiffre passera à 134 en 1845. Suite à l’arrivée de juifs allemands après la guerre de 1870, le nombre juifs naboriens est passé à 159 en 1900. Le cimetière juif de la ville date de 1902.

Parmi les personnalités juives de la ville, l’industriel Aaron Hertz, bâtisseur d’une usine d’objets de corne et maire, et surtout Herta Strauch, auteure du roman Catherine soldat.

Sur la petite centaine de juifs présents avant-guerre, quarante-quatre furent assassinés en déportation. La synagogue est détruite en 1940 par l’occupant nazi. Une synagogue est construite en 1960 par l’architecte Roger Zonca dans un style cubique contemporain.

Le cimetière militaire américain est la plus grande nécropole de ce pays en Europe. Sur les 10000 tombes, 400 sont celles de soldats juifs américains tombés les armes à la main pour libérer l’Europe.

Une soixantaine de juifs naboriens habitent aujourd’hui à Saint-Avold.

En juin 2024, la communauté juive a dévoilé une plaque commémorative au cimetière israélite de Saint-Avold en souvenir des victimes naboriennes de la Shoah. 28 élèves de terminale du lycée Poncelet ont participé au long de l’année à un projet pédagogique avec le Mémorial de la Shoah afin de retracer le parcours et d’honorer la mémoire des victimes naboriennes de la Shoah.

Sources : Le Républicain lorrain

La présence juive thionvilloise date probablement du 14e siècle. Il semble y avoir eu un cimetière juif au siècle suivant. Très peu de familles obtinrent le droit de s’installer dans la ville avant la fin du 18e siècle, désertant les petites communautés rurales avoisinantes. 14 familles juives habitent Thionville en 1795.

Une synagogue fut construite en 1805, rue de la Poterne. Une maison de trois étages qui sera réaménagée, en service jusqu’en 1912. Cette année-là, elle fut remplacée par la synagogue se situant sur le boulevard Clemenceau.

Quarante familles juives thionvilloises y habitent en 1812 et 332 en 1910, un chiffre augmenté par la venue de juifs allemands. Le chiffre déclina dans l’entre-deux-guerres pour arriver à 281 familles en 1931.

Pendant la Shoah, cinq juifs furent fusillés par les nazis et 30 familles déportées. Le cimetière juif fut saccagé et la synagogue détruite par l’occupant pendant la guerre.

Celle-ci fut reconstruite en 1957, dans un style moderne avec une coupole surmontée d’une étoile de David. Elle est située rue Henri Lévy, nom donné en hommage au rabbin déporté et assassiné à Auschwitz en 1944.

La communauté juive fut reconstituée grâce à l’aide d’aumôniers de l’armée américaine. Un centre communautaire a été ouvert en 1966 et le judaïsme thionvillois demeure très actif.

Les juifs, en provenance d’Allemagne, s’installèrent à Boulay au début du 17e siècle. C’est dans cette ville qu’habita Raphaël Lévy, faussement accusé et exécuté en 1670 pour « crime rituel ».

Le Duc Leopold confirma l’autorisation de l’installation de 19 familles juives boulageoises, lesquelles disposaient d’une synagogue, construite en 1670, d’une école juive et d’un cimetière .

Mais leur discrétion est imposée et des taxations mises en place. Une grande partie des juifs boulageois sont expulsés en 1721.

Suite à l’émancipation, fruit de la Révolution de 1789, la population augmenta au 19e siècle. Ainsi, il y a 137 juifs en 1808 et 265 vingt ans plus tard.

Une nouvelle synagogue est construite en 1857. Son hazan dans les années 1930 est Charles Lichtenstein.

Sur la centaine de juifs présents dans la ville à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 11 furent déportés pendant la Shoah. La synagogue fut détruite par les nazis et reconstruite en 1955. Une plaque y est apposée à la mémoire des morts des deux guerres.

Personnage marquant de la communauté juive, Léon Paul Lazard, dont l’entreprise fabriqua les célèbres macarons de Boulay à partir de 1854.

Une trentaine de juifs boulageois résident dans la ville en 1968. Seules quelques familles y résident aujourd’hui. La synagogue a été fermée en 2023.

La présence juive est mentionnée à Morhange à la fin du 17e siècle, avec semble-t-il l’installation de la première famille juive.

En 1686, une plainte ayant été déposée par les habitants de la ville contre la présence de juifs, limitant ainsi leur installation. Ils furent forcés d’habiter principalement dans une rue séparée. La plupart quittèrent graduellement la ville, pour s’installer à Metz.

La Révolution française et l’émancipation des juifs qui en découla permirent une réinstallation à Morhange. Une synagogue morhangeoise fut édifiée au début du 19e siècle. Un rabbinat est mis en place dans la ville en 1910.

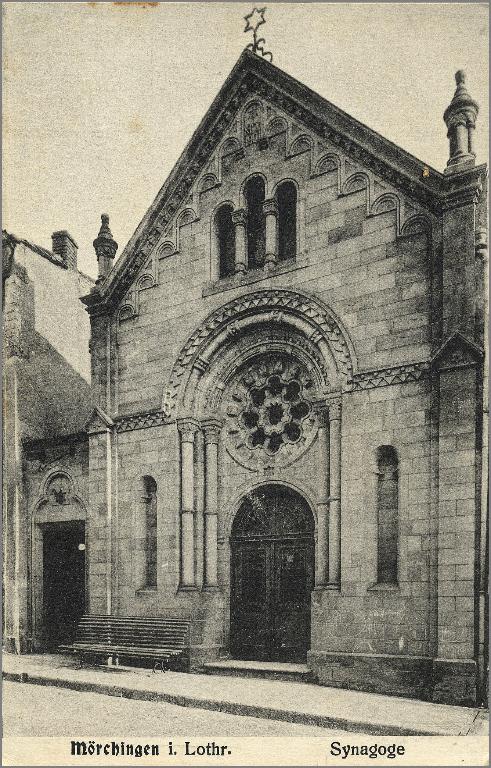

Quarante-cinq juifs résident à Morhange en 1939. Six meurent en déportation pendant la Shoah et la synagogue est détruite. Une plaque rappelle la présence de la synagogue, dont la façade est connue principalement grâce à des cartes postales anciennes qui la célébraient. Mais elle ne fut pas reconstruite après la guerre, Morhange ne comptant que très peu de juifs. La ville a également un cimetière juif .

La présence juive lunévilloise est mentionnée à la fin du 15e siècle, peu de temps avant l’expulsion de Lorraine.

Deux familles seulement eurent le droit de s’installer dans la ville au début du 18e siècle. Et seulement seize y habitent en 1785 lors de la construction de la synagogue par l’architecte Charles Augustin Piroux, la première édifiée dans le royaume de France depuis le 13e siècle.

Une autorisation exceptionnelle accordée par Louis XVI, d’où la présence de symboles royaux sur sa façade. Six ans plus tard, un cimetière juif est accordé.

Suivant l’élan présent sur tout le territoire français suite à la Révolution de 1789, la population juive obtient les droits de citoyens à Lunéville. 315 juifs vivent dans cette ville de Meurthe-et-Moselle en 1808 et 400 en 1855.

L’égalité des droits favorise aussi le développement intellectuel et culturel. Notamment par la publication de textes hébraïques. La guerre de 1870 provoque la fuite de réfugiés juifs qui s’installent dans la région.

Dix-huit juifs lunévillois tombent les armes à la main pendant la Première Guerre mondiale et six pendant la Seconde. Sur les 194 juifs déportés pendant la Shoah, seuls 9 survivent.

En 1969, la ville compte environ 200 juifs lunévillois dont une bonne partie est originaire d’Afrique du Nord.

On trouve également à Emberménil, près de Lunéville, un Musée en hommage à l’abbé Grégoire , curé d’Emberménil, qui lutta avec acharnement pour l’émancipation des juifs de France durant la Révolution.

En 2024, huit pavés de mémoire ont été posés à Lunéville, rue des Bosquets et rue du Château, afin d’honorer et de conserver le souvenir des familles locales victimes de la Shoah. Notamment autour des familles Hubermann et Lang.

Sources : L’Est républicain

La présence des juifs verdunois est éphémère au Moyen Âge, souvent interdits de s’y installer. Malgré cela, certains érudits tossafistes de Verdun sont des références comme Samuel Ben Hayim et Samuel Ben Yosef. Même au 18e siècle, les tentatives d’installation prolongée des juifs dans la ville rencontrèrent peu de succès et menèrent à des expulsions.

La communauté juive fut pérennisée à l’époque de la Révolution française et était rattachée au consistoire de Nancy. Elle comptabilisa 217 membres en 1806.

La ville de Verdun a une synagogue et un cimetière israélite . Une première synagogue fut construite en 1805, mais fut détruite pendant la guerre de 1870. La synagogue actuelle, classée monument historique, fut construite dans les années suivant le conflit, dans un style hispano-mauresque.

Seule une dizaine de familles juives habitent encore à Verdun et la synagogue est principalement ouverte pendant les grandes fêtes seulement, par faute de minyan. La synagogue a été rénovée en 2022.

En avril 2024, dans le cadre des animations commémorant l’année du 80e anniversaire de la Libération de Verdun, 18 pierres de mémoire ont été posées. Elles portent les noms des familles juives déportées qui habitaient Verdun, notamment les Isler, Faindt, Mayer-Tabaksmann Laktichoff, Wildmann et Rosa Kawa. Une commémoration rendue possible grâce au travail des historiens Jean-Pierre Harbulot et Gérard Domange.

Dix nouveaux Stolpersteine ont été scellés sur les trottoirs de Verdun en août 2025 en souvenir des familles Laktichoff, Wildmann, Isler, Fraindt et Tabaksmann. Ainsi, la ville a rendu hommage à dix Verdunois juifs arrêtés pendant la Seconde Guerre mondiale, déportés et assassinés. Un projet porté par la municipalité, visant à perpétuer le souvenir de ces habitants.

Sources : L’Est républicain

Metz étonne pour de nombreuses raisons. Tout d’abord la richesse de son architecture médiévale et celle des siècles suivants, influencées par les nombreuses conquêtes et reconquêtes. Avec ses palais symboles d’autorité, fortifications protectrices et ponts vers les autres rives et cultures qui se fondent harmonieusement. Metz est donc tout sauf une ville avec un quartier central muséifié. C’est une ville préservée et stimulée dans sa continuité culturelle pour le bonheur des touristes et la fierté des locaux.

Une ville célèbre pour sa splendide cathédrale, ses entrainantes places de la Comédie et Saint-Jacques, les maisons de François Rabelais, Paul Verlaine et André Schwarz-Bart et ses nombreuses maisons construites avec la pierre de Jaumont. Et, bien sûr, ses prestigieux musées, parmi lesquels le Musée de la Cour d’Or retraçant l’histoire de la ville et le Centre Pompidou-Metz, traçant le lien artistique entre passé, présent et futur, comme il le fit en 2019-2020 lors de sa splendide exposition dédiée à Sergueï Eisentein.

La présence juive en Lorraine semble remonter à l’Antiquité. Néanmoins elle n’est attestée à Metz qu’en 599 dans les courriers échangés entre le pape et les rois d’Austrasie. Les principaux lieux consacrés au patrimoine culturel juif messin se situent dans un périmètre relativement petit, entre la synagogue et la En Jurue , rue du ghetto où se trouvait probablement une très ancienne synagogue, où l’on peut voir encore la porte du ghetto et où vivait d’ailleurs André Schwarz-Bart. A proximité, au Cloître des Récollets, sont préservées les archives municipales de Metz, très utiles pour les chercheurs. L’ancien cimetière juif est plus éloigné.

Autre lieu incontournable pour connaitre l’histoire de Metz, le Musée de la Cour d’Or , à l’intersection du triangle formé par la cathédrale, le cloître et la synagogue. Ses nombreuses salles permettent aux visiteurs de découvrir les 2000 ans d’histoire messine, grâce notamment aux statues et mosaïques gallo-romaines, parures et armes médiévales et peintures modernes de l’Ecole de Metz.

Une salle est également dédiée au patrimoine culturel juive messin. Le projet « Mémoire pérenne » a été lancé au musée en 2023, afin de renouveler la muséographie de l’histoire de cette communauté. Cela, en partenariat avec les Journées Européennes de la Culture, sous l’impulsion de sa présidente, Désirée Mayer et avec la participation de l’artiste Jean-Christophe Roelens. Une présentation très harmonieuse mêlant œuvres d’art, objets anciens, contenus technologiques interactifs, photos et textes explicatifs, permettant aux visiteurs d’apprécier la diversité et l’ancienneté du patrimoine culturel juif messin.

Histoire des juifs de Metz

Le premier document officiel attestant de cette présence est un concile provincial du moyen âge qui interdit aux chrétiens de s’attabler avec des juifs. Néanmoins, de nombreux chrétiens ne le suivront pas et les échanges amicaux et intellectuels se poursuivront autour de ces tables. Notamment lorsque Sigebert de Gembloux (1030-1112) consulte des érudits juifs pour traduire des passages de la Bible. Cette époque où la région qui s’étend de la Champagne aux communautés rhénanes de Spire, Worms et Mayence, en passant par l’Alsace et la Moselle, accueillera un extraordinaire développement de la pensée juive.

Le représentant messin le plus influent de cet âge d’or intellectuel est Rabbénou Gershom. Né à Metz en 960, il devient la principale figure du judaïsme lorrain médiéval. Surnommé la « Lumière de l’exil » par Rachi, qui fut l’élève de ses élèves, il dirigea une école talmudique à Mayence. Il fut connu pour ses ordonnances organisant la vie familiale, notamment celle interdisant la polygamie et celle concernant la répudiation de l’épouse sans son accord, remplacée grâce à lui par le divorce en bonne et due forme. Ces ordonnances seront adoptées progressivement par toutes les communautés juives.

Cet âge d’or prend fin à Metz en 1096 avec le massacre de 22 juifs messins lors de la première croisade, parmi lesquels Samuel Cohen, le chef de la communauté constituée alors d’une centaine de familles. De nombreuses conversions forcées eurent lieu à cette époque.

Les yeshivot reprennent leurs activités au 12e siècle, sous l’influence des écoles de tossafistes. Parmi ses glorieux élèves, Rabbi Eliezer, tossafiste ayant suivi l’enseignement de Rabbénou Tam et auteur d’ une des premières tentatives de codification de la loi juive. Autres érudits de l’époque, le tossafiste David de Metz, Juda de Metz et Samuel ben Salomon de Falaise. Les « savants de Lorraine » entretenaient de nombreux échanges intellectuels à la fois avec les penseurs français et allemands.

En 1237, les juifs étrangers entrant à Metz se voient obligés de payer un droit de trente deniers. Jusqu’à l’expulsion des juifs du duché en 1477, les juifs messins, à l’image de nombreuses autres communautés en France et en Europe, seront tantôt accueillis chaleureusement ou encouragés à partir selon l’appréciation socio-économique fluctuante des dirigeants politiques et religieux. La communauté juive messine disparait progressivement à la fin du 13e siècle. Seul témoin de cette époque les maisons de la En Jurue.

De la fin du 15e siècle au 17e siècle, de rares retours individuels sont constatés à Metz et de toutes petites communautés se maintiennent dans la région. En 1567, les juifs obtiennent du maréchal de Vieilleville le droit de résidence à Metz, afin que les juifs participent au ravitaillement de l’armée en chevaux et en blé. Certains s’établissent dans une ruelle (aujourd’hui nommée rue d’Enfer), entre la En Jurue et le cloître des Récollets.

En 1604, près de 120 juifs messins habitent dans la ville. Quinze ans plus tard, une synagogue est inaugurée. La communauté s’organise à partir de cette époque et est reconnue par l’ordonnance du duc de La Valette en 1624. Les nouveaux arrivants s’installent notamment dans le quartier Saint-Ferroy. La population juive augmente le long du siècle, passant de 398 en 1621, à 665 en 1674 et 1080 en 1698.

De lourds impôts sont régulièrement imposés aux juifs de la ville, ainsi que des limitations à l’accès à l’emploi. En 1670, Raphaël Lévy fut jugé et exécuté à Glatigny, accusé de meurtre rituel. Des mesures anti-juives sont prises dans cet élan. En 1717, la communauté juive messine comprenant plus de 2000 personnes est alors la plus grande de France, notamment grâce à la venue de juifs allemands.

Le souffle de l’Emancipation de 1789 atteint la région lorraine également. C’est d’ailleurs dans la région, inspirée également par l’œuvre de Mendelssohn et la Haskalah, que le périodique Ha-Meassef compte le plus d’abonnés après Berlin.

Le ministre Malesherbes anime une commission dans ce sens à laquelle participent le Nancéen Berr Isaac Berr et les Messins Pierre-Louis de Lacretelle et Pierre-Louis Roederer. Ce dernier fut l’instigateur du concours organisé par la Société des sciences et arts de Metz qui soumit à la réflexion des candidats la question « Est-il des moyens de rendre les juifs plus utiles et plus heureux en France ? ». Trois mémoires furent couronnés : ceux de Claude-Antoine Thiéry, Zalkind Hourwitz et surtout celui de l’Abbé Grégoire (1750-1831). Lequel défendit à l’Assemblée nationale l’accès aux droits et devoirs de la citoyenneté pour les juifs. Son « Essai sur la régénération physique, morale et politique des juifs » parait en 1789 après avoir remporté le prix de l’Académie. Autres engagements importants, l’Abbé Grégoire combat l’esclavage des noirs et contribue à la création du CNAM.

L’Emancipation des juifs décrétée le 27 septembre 1791 leur permet donc d’accéder aux écoles, métiers et obligations de tout citoyen. Suite à la Révolution, les juifs de Metz obtinrent la nationalité française en 1791 et la liberté de culte leur fut reconnue en 1792. Symbole de cette évolution, Isaïe Berr Bing entre alors au conseil municipal. L’école talmudique, créée en 1821, devient l’école rabbinique de France en 1829, symbole de la grande place toujours attribuée à l’érudition dans la région. Elle sera transférée à Paris trente ans plus tard.

Tout le long du 19e siècle, le judaïsme lorrain baisse en nombre de membres, au profit des régions parisiennes et lyonnaises. Ainsi, en 1853, ils ne sont plus que 1300 juifs messins, trois ans après la reconstruction de la synagogue consistoriale. Parmi les figures importantes de cette époque et preuve du dynamisme du judaïsme lorrain, on peut citer le grand rabbin Lazare Isidor (1813-1888), né à Lixheim et qui fit ses études rabbiniques à Metz. Ainsi que le mathématicien et réformateur Orly Terquem (1782-1862) et surtout Samuel Cahen (1796-1862), le premier traducteur juif de la Bible hébraïque en français et fondateur en 1840 de la revue Les Archives israélites de France.

Lorsqu’éclate la guerre de 1870, les juifs messins s’engagent pour défendre la France, à l’image du grand rabbin Benjamin Lipman (1819-1886) qui visite avec l’évêque l’hospice israélite où sont soignés les combattants de toutes les confessions. Suite à l’annexion allemande, Lipman et de nombreux autres juifs optent pour l’exode. La victoire de 1918 permettra un retour apaisé. Le conflit de 1870, ainsi que la Première Guerre mondiale encouragèrent l’arrivée de réfugiés juifs en Lorraine, notamment à Metz. Ainsi, la population juive passe de 2000 en 1866 à 4150 en 1931. Parmi les figures importantes de l’Entre-deux-guerres, le grand rabbin Nathan Netter (1866-1959), apprécié pour ses textes très patriotiques et son l’implication pour les pauvres.

Suite à l’attaque allemande le 10 mai 1940, Metz fut bombardée. Le 10 juin, Victor Demange (1888-1971) saborde son journal Le Républicain Lorrain, qui ne paraitra qu’après la Libération de la ville. Le 14 juin 1940, le préfet de la Moselle ordonne au maire de quitter Metz, déclarée ville ouverte, créant un vent de panique chez la population qui fuit. Les Allemands entrent dans la ville le 17 juin et opèrent une germanisation systématique, l’Alsace et la Lorraine mosellane étant annexées de fait. La langue allemande devenant la langue officielle, les rues rebaptisées et les statues de héros français déboulonnées.

Les expulsions et spoliations débutèrent rapidement, ainsi que l’embrigadement de la jeunesse et le contrôle total de la Gestapo. Pendant ce temps, des mouvements de Résistance se créent à Metz et dans la région, notamment autour de l’instituteur Jean Burger (1907-1945). Le fort de Queuleu est transformé en camp d’internement et de transit. La gare de Metz sert d’ailleurs de lieu transitoire pour de nombreux déportés des camps français vers les camps allemands.

Autre guerre, autre héros rabbin : Elie Bloch. Né le 9 juillet 1909 à Dambach-la-Ville, ce fils de rabbin devient ingénieur textile avant d’opter lui aussi pour la voie ecclésiastique. Il est nommé rabbin adjoint de Metz en 1935, en charge de la jeunesse. Avec l’aide du père Jean Fleury, l’aumônier des Tsiganes du camp de Poitiers, il organise la fuite de nombreuses familles dans les campagnes, ainsi que des réseaux de solidarité. Le 17 décembre 1943, Elie Bloch, sa femme Georgette et Myriam, leur fille âgée de 5 ans, sont déportés et assassinés à Auschwitz, comme le seront des milliers d’autres juifs messins. La rue sur laquelle se trouve la synagogue porte aujourd’hui son nom.

Le 20 novembre 1944, les premières troupes américaines pénètrent dans le nord et le sud de Metz, accompagnées de soldats français. La ville est libérée le lendemain. Le 22 novembre, le général américain Walker remet la ville aux autorités françaises et le maire Gabriel Hocquard reprit ses fonctions.

La communauté juive se reconstruit difficilement après la guerre, ayant perdu un grand nombre de ses membres. Dans les années 1960 des juifs d’Afrique du Nord participèrent à ce deuxième souffle.

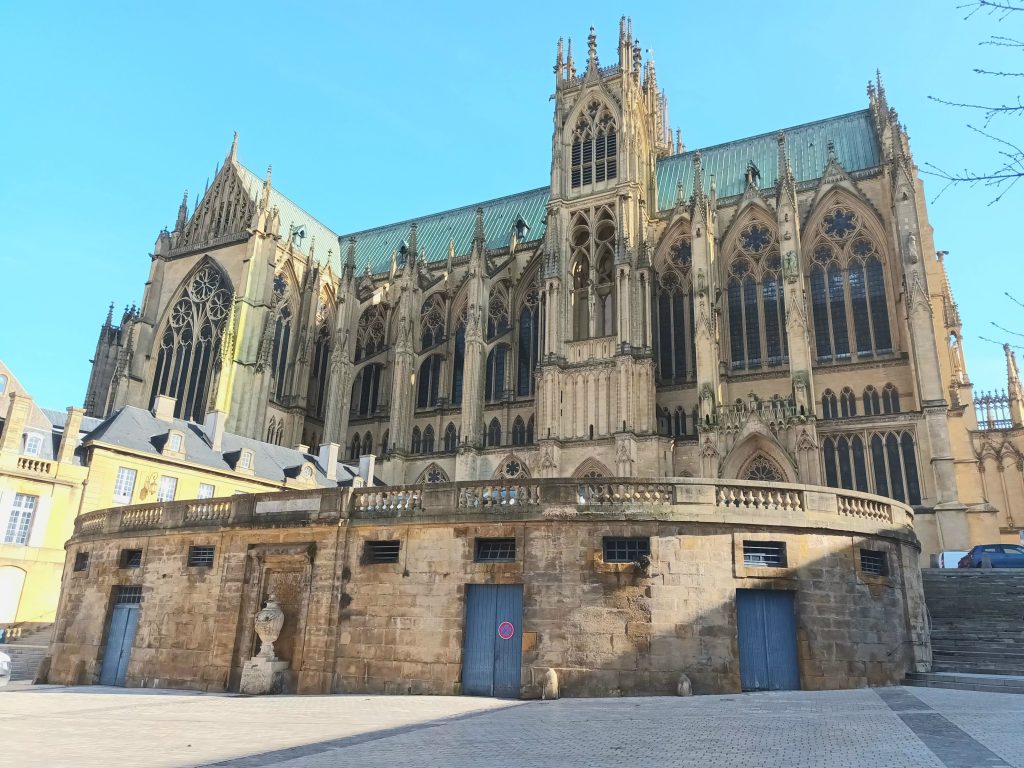

A 700 m de la synagogue, en face de la mairie, se trouve la Cathédrale de Metz, probablement une des plus belles de France, impressionnant édifice de 123 m de longueur et 88 m hauteur. Ses fenêtres hautes atteignant 14 m permettent à la lumière de pénétrer abondamment et de mettre en valeur les vitraux de nombreux artistes qui les ont créés du 13e siècle à notre époque contemporaine.

Parmi ces vitraux, ceux d’un certain Marc Chagall.

Sur les deux fenêtres de l’abside nord, Chagall revisite des épisodes de la Bible, du sacrifice d’Isaac aux inquiétudes du prophète Jérémie en passant par la lutte de Jacob avec l’ange, les Tables de la Loi reçues par Moïse et le chant de David. Une œuvre datant de 1959.

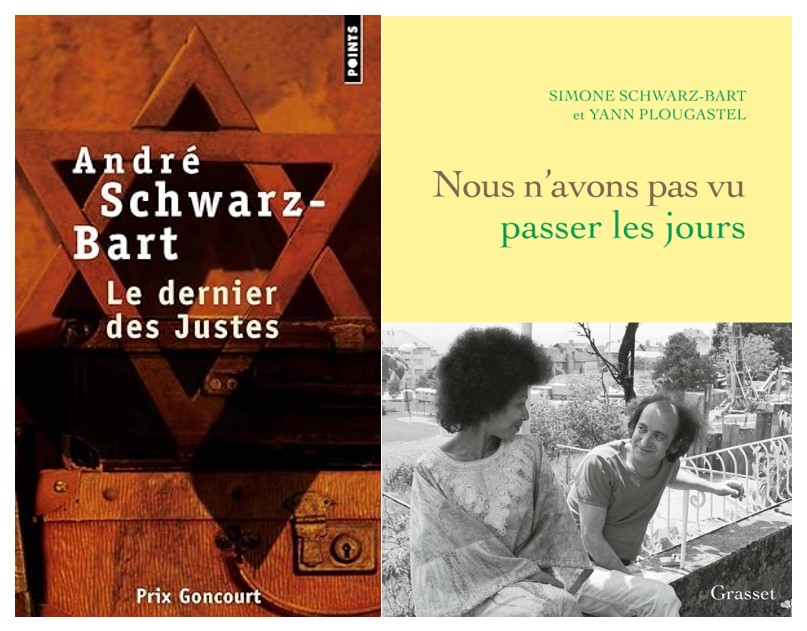

L’année où le Prix Goncourt est attribué pour Le Dernier des Justes à la plus grande figure juive messine contemporaine : André Schwarz-Bart (1928-2006). L’auteur est né à Metz le 23 mai 1928 et grandit une partie de son enfance dans une maison située au 23 En Jurue. Ses parents et un de ses frères sont arrêtés avec d’autres membres de la famille et déportés et assassinés à Auschwitz. André Schwarz-Bart rejoint la Résistance en 1943. Combattant FTP, il participe à la Libération de Limoges.

Après la guerre, il reprend ses études et travaille dans des ateliers de tailleurs et à l’usine. Il met huit ans à écrire son livre, douloureux regard sur son passé et la perte de sa famille. Suite à la publication du Dernier des Justes, il se consacre à la dénonciation de l’esclavage et aux civilisations des peuples noirs. Il cosigne La Mulâtresse Solitude avec Simone Brumant qu’il épouse en 1961 et avec qui il s’installe en Guadeloupe en 1974. Simone Schwarz-Bart est d’ailleurs revenue dans un livre publié en 2019 sur leur belle histoire conjuguée d’amour et de littérature.

Suite à deux ans de travaux, la synagogue de Metz a rouvert ses portes en octobre 2025. Plus de 600 personnes étaient présentes en ce dimanche, accueillis par le chant de bienvenue interprété par le chœur sacré de la synagogue de Strasbourg. L’endroit et ses travaux sont un symbole du nouveau « Programme Patrimoine juif », soutenu par la Fondation du patrimoine et la Fondation Edmond J. Safra, ambitionnant de préserver et valoriser les sites liés à l’histoire juive en France. Les travaux se sont déroulés à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment.

Source : Le Républicain Lorrain

Rencontre avec Désirée Mayer, présidente des JECJ-Lorraine, figure incontournable de la vie culturelle régionale, à l’origine avec le bureau des JECJ-Lorraine de la refonte de la salle dédiée au patrimoine culturel juif messin du Musée de la Cour d’Or, Metz Métropole.

Jguideeurope : Comment est né le projet de la salle du Musée consacrée à l’histoire juive messine ?

Désirée Mayer : Comme tout projet bon et vivant, celui-ci a plusieurs sources. Il y avait au musée une salle juive, presque vide et nullement attirante. Il y avait en amont une histoire juive locale, qui ne demandait qu’à être contée, des objets rituels, qui ne demandaient qu’à l’incarner et des traces mémorielles de toutes sortes qui cherchaient à s’exprimer. Il y avait enfin la détermination de l’équipe des Journées européennes de la Culture juive- Lorraine, affermie par la bienveillance et l’extrême compétence de la direction et du personnel du Musée de la Cour d’Or, Metz Métropole. Mais nous n’oublions pas le modèle inspirant de la Maison Rachi de Troyes, ni tous ceux, assez nombreux, institutions, fondations et associations mécènes, qui ont compris l’intérêt du projet et qui l’ont soutenu.

Quels ont été les changements apportés en 2023 ?

A l’initiative de la direction du Musée, les JECJ-Lorraine ont fait exécuter des photographies de l’intérieur de la Synagogue consistoriale de Metz et de l’Arche sainte, de sorte que, dès son arrivée, le visiteur est accueilli dans une perspective d’intériorité. Avec une aide européenne et le soutien de mécènes, notamment de la Fondation Demathieu Bard et l’association Bnaï-Brith Elie Bloch, nous avons pu offrir au musée une table numérique tactile, avec un logiciel qui permet une véritable plongée dans la Bible. Les visiteurs et surtout les jeunes l’adorent. Les surveillants de salle s’en sont fait les médiateurs investis. L’association a enfin exposé un magnifique « Salon Judaïca », réalisé pour les JECJ-Lorraine, par Jean-Christophe Roelens, un artiste messin. Ce salon artistique et pédagogique, inspiré du « Club ouvrier » de Rodtchenko a été augmenté, pour la circonstance, d’un élément significatif, qui symbolise Metz et le Judaïsme.

La transmission a toujours été un élément central de votre engagement dans l’enseignement et l’action culturelle. Est-ce cela qui a motivé votre implication dans ce projet et aux JECJ ?

Plus que dans n’importe quel autre projet, cette entreprise de réfection de la salle juive du Musée de Metz réalise notre désir de transmission et de partage de la culture juive. Le caractère pérenne de cette institution prestigieuse, au sein d’un musée in situ, riche d’une histoire bimillénaire, ne peut que faire résonner les valeurs universelles de la culture et de la spiritualité juives. Les visiteurs, très nombreux, et plus particulièrement les jeunes, nous permettent d’espérer qu’ici, par cette action, la transcendance et la descendance peuvent entamer un dialogue infini. C’est là, exactement, l’éternel rêve des « passeurs » et de ceux qui souhaitent transmettre.

Quel lieu ou personnage peu connu lié à ce patrimoine mériterait selon vous d’être mis en lumière ?

Votre question me met à la torture. Car si l’Eternel est Un, toutes les autres références ne peuvent qu’être plurielles. Sans nulle revendication chrétienne, accordez-moi, je vous prie d’évoquer une trinité, voire un quatuor. D’abord, bien entendu : la synagogue consistoriale de Metz, riche d’histoire et de symboles, et qui – grâce à la Fondation du patrimoine, de l’Etat et de la Ville de Metz – est actuellement, en rénovation. Ce bâtiment du milieu du 19e siècle, redeviendra un joyau. En second lieu, je mettrai les vitraux de Chagall, dans la Cathédrale Saint Etienne de Metz, et tout particulièrement le triforium, si atypique, du transept gauche. Enfin, je choisirais les mémoires de la chroniqueuse Glickel von Hammeln et surtout à deux siècles d’intervalle, le formidable « Dernier des justes », de l’auteur juif messin, André Schwarz-Bart.

Cette charmante petite ville située au-dessus de la rivière Drava, a été un emplacement militaire romain important qui y développa la ville de Poetovium. Elle fut détruite par les Huns au 5e siècle puis reconstruite par les Slaves qui s’y établirent.

La présence juive dans la ville de Ptuj, connue surtout aujourd’hui pour ses vignes, date probablement de la fin du 13e siècle. Le musée provincial présente d’ailleurs au public des tombes juives de l’époque médiévale.

L’ancienne rue juive se nomme aujourd’hui Jadranska. La synagogue semblait se situer selon les recherches d’historiens au niveau du numéro 9 de la rue Jadranska. Elle fut remplacée par une église en 1441, laquelle fut transformée en immeuble d’habitation en 1840.

A l’image de Stanjel, Kidricevo, situé à quelques kilomètres de Ptuj, possède un cimetière militaire accueillant les soldats tombés au front pendant la Première Guerre mondiale.

Laissé à l’abandon, seule une poignée de tombes demeurent visibles dans ce cimetière . Parmi elles, celle du juif Isidor Lowi, mort en 1916.

À l’image de Kidricevo, ce petit village slovène possède un cimetière autrichien avec des tombes de soldats morts pendant la Première Guerre mondiale.

Autrefois un très grand cimetière , laissé à l’abandon, seule une partie de son entrée massive en art déco et quelques tombes demeurent visibles. Parmi elles, celles de deux soldats juifs.

Très joli petit port de plaisance se trouvant près de la frontière italienne, Koper a été gouverné par Venise de 1278 à 1797. L’empreinte de cette présence est encore très visible architecturalement sur des immeubles de la ville et sa cathédrale.

La présence juive date d’ailleurs probablement de l’époque vénitienne. Remontant, semble-t-il, à la fin du 14e siècle. Un ghetto s’y constitua au début du 16e siècle.

L’ancienne rue Juive (Zidovska ulica) se nomme aujourd’hui Triglavska ulica. C’est dans ce coin que se trouvait aussi la synagogue médiévale.

La présence juive toulonnaise date au moins du 13e siècle, mais peu de documents écrits de l’époque ont été trouvés à ce sujet. Une assemblée générale de citoyens s’est déroulée en 1285, parmi laquelle on trouve les noms de onze juifs.

La population juive étant peu nombreuse à l’époque, les quelques juifs de la ville ne sont pas encouragés à vivre dans un quartier et habitent principalement dans la partie centrale du vieux Toulon. Près de l’actuelle rue des Tombades. Ils bénéficiaient d’ailleurs de nombreux droits.

Suite au massacre de quarante juifs dans la nuit du 13 au 14 avril 1348, la présence des juifs fut quasi inexistante jusqu’à la Révolution française. Quelques juifs furent encouragés à se convertir et une poignée d’autres y vécurent de manière passagère.

Ce n’est donc qu’au 19e siècle qu’une petite communauté juive se forma à nouveau à Toulon. Avant la Shoah, une cinquantaine de familles y habitaient, principalement originaires d’Alsace. Grâce à l’arrivée des juifs d’Afrique du Nord dans les années 1960, la communauté compta 2000 personnes en 1971. Un chiffre qui augmenta à 2000 familles au tournant du 21e siècle.

La ville de Toulon compte deux synagogues. Le Centre Communautaire Israélite de Toulon et du Var , ainsi que la Synagogue de l’ACIT .

Fondé en 1243 par le roi Jacques Ier, le quartier juif perpignanais, surnommé le Call, s’est développé entre la place du Puig, l’église Saint-Jacques et le couvent des Dominicains, comme l’indique le hors-série du Midi Libre consacré aux Juifs d’Occitanie. Cette reconnaissance permit aux juifs perpignanais installés dans la ville depuis au moins le 12e siècle d’avoir une vie assez libre. Il pouvait y avoir jusqu’à 1000 personnes habitant dans ce quartier juif, ce qui représentait 7 % de la population totale.

Outre la synagogue, la boucherie et d’autres services cultuels, on retrouva également un moulin ainsi qu’une armature communautaire, symbole de la place accordée à la vie juive dans la ville. Des cimetières juifs étaient situés à la porte de Canet et à proximité du « pont de pierre ».

Des découvertes récentes attestant de cette présence ont été permises par les fouilles archéologiques commençant en 1997 et poursuivies jusqu’en 2018, dont le but était notamment de retrouver les traces d’un ancien mikvé. Il semble que le mikvé se trouvait en annexe d’une synagogue également disparue.

La vie intellectuelle juive fut prospère dans la ville, à l’image des autres communautés de la région. Menahem Haméïri fut une des personnalités importantes du judaïsme médiéval de Perpignan. Un homme très investi dans le dialogue judéo-chrétien et dans la préservation des coutumes régionales.

Au début du 14e siècle, une centaine de familles juives habitaient à Perpignan. Mais au fil du siècle ce nombre diminua, même avant l’expulsion des juifs de 1493, suite à l’ordre d’expulsion d’Isabelle et Ferdinand d’Espagne. Seuls 39 individus y habitaient cette année-là.

La nouvelle synagogue de Perpignan, inaugurée en 2018, porte d’ailleurs le nom de Haméïri. 700 à 800 familles forment aujourd’hui la communauté juive des Pyrénées-Orientales.

Poursuivant ses témoignages devant les écoliers, Esther Senot, rescapée de la Shoah âgée de 96 ans, rencontra en septembre 2024 des élèves du lycée Lurçat et du collège Camus de Perpignan. Un devoir de mémoire qu’elle fit à sa sœur à Auschwitz et d’autant plus important depuis la montée exponentielle des actes antisémites inspirés par le 7-Octobre. Face aux élèves elle raconta ce qui lui arriva durant la Shoah mais aussi sa vie d’enfant paisible du quartier populaire de Belleville dans le 20e arrondissement de Paris à la veille de ces horreurs.

Sources : Times of Israel

Ville portuaire, la communauté juive est présente à Volos depuis l’Antiquité. Probablement du 2e siècle avant Jésus-Christ, des tombes anciennes en attestent selon des historiens. Les certitudes entre experts sur le moment exact concernant cette ville ne sont pas encore établies.

Benjamin de Tudela note la présence de juifs dans la région dans ses célèbres récits de voyages. Au fil des siècles, un certain nombre d’entre eux travaillèrent dans des activités liées au commerce, dont le textile et le tabac. Ils participèrent largement au développement économique de Volos.

La ville comptait 35 familles juives en 1850. Une synagogue y fut construite entre 1865 et 1870. Une école de l’Alliance israélite universelle y ouvre un an plus tôt. Elle ferma ses portes en 1878.

Suite à des actes antisémites au tournant du siècle, une bonne partie de la communauté s’installa à Salonique. La ville compta encore un millier de juifs en 1913.

Sur les 882 juifs présents à Volos en 1940, une bonne partie réussit à s’enfuir à l’arrivée des armées de l’Axe, grâce à l’aide des habitants et autorités religieuses. Lors de l’occupation par les troupes italiennes, les juifs furent relativement en sécurité. Néanmoins, lors de l’arrivée des troupes allemandes, 130 juifs furent arrêtés par les nazis en mars 1944 et déportés.

De nombreux juifs rejoignirent la Résistance, aidant notamment l’armée britannique dans ses actions contre les Allemands. Le rabbin Moshe Pessah travailla en coordination avec l’archevêque Joachim Alexopoulos et le Front de libération nationale afin de trouver un sanctuaire pour les juifs de Volos dans les régions montagneuses environnantes et les villages qui s’y trouvent. Grâce à cet effort, les trois quarts furent sauvés.

La synagogue fut détruite par les nazis et reconstruite après-guerre, mais subit les dégâts d’un tremblement de terre en 1955. Une synagogue de taille plus modeste y fut construite et est encore en activité aujourd’hui.

L’ancien cimetière juif se situait dans le quartier de Neapolis. Le nouveau cimetière juif est au croisement des rues Taxiarhon et Paraskevopoulos.

Un Mémorial de la Shoah se trouve sur l’emplacement de l’ancienne synagogue de Volos.

Au lendemain de la guerre, 565 juifs habitèrent à Volos. Un chiffre qui déclina à 210 en 1967. Seuls une centaine constituent aujourd’hui la communauté juive .

Comme dans de nombreuses villes européennes et particulièrement de nombreuses villes grecques, Volos fut victime d’actes antisémites. Cela nourri par des mouvements important et instrumentalisant le conflit entre Israël et le Hamas depuis le pogrom du 7-Octobre. Parmi ces nombreux actes, un cimetière juif de Volos a été vandalisé.

La présence juive dans la ville de Trikala semble dater de la période byzantine. Mais il n’y a pas beaucoup de traces de cette présence. La venue des juifs d’Espagne suite à l’Inquisition, ainsi que celle des juifs du Portugal, de Hongrie et de Sicile augmentèrent le nombre des membres de la communauté. Une grande partie de ces juifs travaillèrent dans le tissage de la laine.

En 1749, un feu ravagea la ville et le quartier juif ainsi que les synagogues furent sérieusement endommagées. La communauté se développa à nouveau avec la libération de la ville des forces turques et son intégration au royaume grec. Avec la création notamment d’un Talmud Torah et la rénovation de ses synagogues.

Selon le recensement de 1907, il y avait 110 familles juives dans la ville de Trikala. Un chiffre qui augmenta vingt ans plus tard à 120 familles.

Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l’armée grecque compta de nombreux juifs engagés, dont une partie non négligeable de Trikala. Pendant la Shoah, une bonne partie des 500 juifs purent s’enfuir. Dans la nuit du 23 mars 1944, 112 furent arrêtés et déportés. Seuls une dizaine de survivants retournèrent à Trikala à la fin de la guerre.

Au lendemain de la guerre, la communauté était constituée de 73 familles. Des travaux de rénovations furent entrepris, notamment au cimetière juif de la ville. Seuls 101 juifs vivaient à Trikala en 1967. A la fin du 20e siècle, la population juive comptait une quarantaine de membres.

Le quartier juif avait trois synagogues, la Kahal Kadosh Yevanim, la Kahal Kadosh Sephardim et la Kahal Kadosh Sicilianim. La grande et ancienne synagogue Kahal Kadosh Yevanim fut détruite en 1930 en raison de son état.

Une nouvelle synagogue fut construite, mais rapidement endommagée par les occupants allemands pendant la guerre. Les rénovations d’après-guerre furent à nouveau mises à mal, cette fois-ci à cause d’un tremblement de terre en 1954. Elle a été reconstruite et inaugurée en 1957.

La petite synagogue qui se trouvait sur la rue Kondyli subit les mêmes dommages pendant la guerre et le tremblement de terre. Elle fut réutilisée pour loger les victimes du tremblement de terre.

Le cimetière juif est situé au nord de la ville, à proximité de l’autoroute reliant Trikala à Kalambaka. Certaines tombes ont plus de quatre siècles. Des travaux de rénovation ont été entrepris à plusieurs reprises suite à des détériorations naturelles ou volontaires. La synagogue a également subi des dégradations liées à des actes antisémites en 2019. En 2020, ce fut à nouveau le cas du cimetière.

La ré-inauguration de la synagogue Kahal Kadosh Yevanim s’est déroulée en 2022. Elle s’inscrivait dans le cadre d’une célébration de trois jours comprenant un concert, une cérémonie d’inauguration et une exposition dans un musée local sur le projet de restauration.

La présence juive à Larissa semble dater de l’Antiquité. Des fouilles archéologiques indiquent que cette présence est probablement continue depuis 1900 ans. Suite à l’Inquisition espagnole, des juifs s’y installèrent. Parmi eux de nombreux scientifiques, philosophes et entrepreneurs. Ils participèrent ainsi au développement de toute la ville.

La communauté est connue pour son grand nombre de talmudistes. Parmi eux, Joseph Ben Ezra. Isaac Shalom, un philanthrope originaire de Larissa, permit la subsistance d’une yeshiva à Salonique. Des juifs des Pouilles et du Péloponnèse s’y installèrent aussi au fil des siècles.

L’occupation turque qui dura jusqu’en 1881 interrompit cette prospérité, les occupants instaurant un régime sévère vis-à-vis de toute la population de la ville. Au milieu du 19e siècle, la communauté était constituée de 2000 personnes. Une école de l’Alliance Israélite Universelle fut présente pendant cette période. La plupart habitaient et habitent encore dans le quartier d’Exi Dromoi, au centre de la ville, sans que cela soit un ghetto, les différentes populations coexistant en bonne harmonie.

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y avait sept synagogues dans la ville. Pendant la Shoah, 950 des 1175 juifs de Larissa purent s’enfuir dans les montagnes. Une bonne partie rejoignit le maquis et combattit les armes à la main avec les mouvements de Résistance. La grande majorité de ceux qui restèrent furent déportés et exterminés.

Un monument des Martyrs juifs a été érigé en 1987 sur la Plateia Evraion Martyron Katohis. Un monument en hommage à Anne Frank a été érigé en 1999 sur une place rebaptisée du nom de la jeune fille, en souvenir des enfants morts pendant la Shoah.

Quelques centaines de juifs habitaient encore à Larissa à la fin du 20e siècle. Y demeure la synagogue Etz Hayyim . Construite en 1860, elle a été utilisée comme étable par les Nazis. Elle fut rénovée au lendemain de la guerre et reconstruite comme à l’identique. Par contre, de très anciens manuscrits et livres furent détruits par les occupants. Elle accueille toujours aujourd’hui des prières le vendredi soir et samedi matin, ainsi que pendant les fêtes juives. Des travaux de rénovations ont à nouveau été entrepris à partir d’octobre 2019 grâce à des dons.

Une école juive a été ouverte en 1931 et demeure aujourd’hui l’unique école publique juive du pays, accueillant des étudiants de diverses confessions. Elle a été fermée en 2017 suite au nombre de plus en plus réduits d’élèves. Les jeunes de la communauté s’y réunissent une fois par semaine pour des activités culturelles. Le centre communautaire de Larissa a été construit en 1954.

Comme dans de nombreuses villes européennes et particulièrement de nombreuses villes grecques, Larissa fut victime d’actes antisémites. Cela nourri par des mouvements important et instrumentalisant le conflit entre Israël et le Hamas depuis le pogrom du 7-Octobre. Parmi ces nombreux actes, un monument en hommage aux victimes de la Shoah à Larissa a été vandalisé et la synagogue endommagée en 2025.

Un ancien cimetière juif se trouve dans le quartier de Neapoli et fut utilisé jusqu’en 1900. Le nouveau cimetière juif se situe à proximité du cimetière chrétien.

La grande particularité de la communauté juive de Chalkis est que des juifs y vécurent de manière non interrompue pendant plus de 2500 ans ! Probablement une des seules en Europe dans ce cas. Ils s’installèrent principalement au nord-est de la forteresse. Il y a 2000 ans, Flavius Joseph mentionne déjà la présence de juifs dans la ville grecque dans son œuvre. De même pour le voyageur Benjamin de Tudela douze siècles plus tard.

En 1159, il note la présence de 200 juifs dans la ville, principalement des fabricants de soie et des teinturiers, ne souffrant d’aucune discrimination. Ils parlaient tous le grec et avaient une synagogue.

À partir du 13e siècle, lors de la conquête vénitienne, le sort des juifs fut bien différent. Ils subirent des discriminations et durent vivre dans un ghetto. Des taxes supplémentaires et une interdiction d’obtenir la nationalité s’ajoutèrent à ces discriminations. Puis, en 1402, l’interdiction d’acheter des terres se situant à l’extérieur du ghetto.

À partir de 1470, la ville passe sous contrôle de l’Empire ottoman qui y perpétue un grand massacre des villageois. Les juifs subirent les mêmes souffrances et exploitations que lors de l’occupation vénitienne.

En 1840, lorsque la ville fit partie de la Grèce, la communauté compta 400 personnes.

La synagogue , située sur la rue Kotsou, fut détruite en 1854 et reconstruite au même endroit l’année suivante grâce à l’aide de la duchesse de Plaisance, Sophie de Marbois. Celle-ci est d’ailleurs connue pour ses nombreuses activités philanthropiques dans tout le pays. De nombreuses archives et parchemins disparurent sous les flammes.

L’ancien et le nouveau cimetières juifs se trouvent sur la rue des Martyrs juifs grecs, rue ainsi rebaptisée par les autorités locales ces dernières années. À la fin du 20e siècle, un grand travail de restauration des pierres tombales fut entrepris.

On estima à 325 le nombre de juifs présents dans la ville à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Un des premiers officiers grecs à tomber les armes à la main fut le Colonel Mordechai Frizis.

Héros de la Première Guerre mondiale, il se distingua aussi lors de la Seconde, pendant l’attaque italienne de 1940-1. Après avoir repoussé les forces italiennes sur le pont de la rivière Thiamis, celles-ci contre-attaquèrent par les airs.

Il resta sur le champ de bataille au côté de ses hommes et mourut de ses blessures. Enterré sur le champ de bataille pendant la guerre, ses restes furent à nouveau enterrés en 2004 au cimetière juif de Salonique avec les honneurs militaires en la présence du président grec Kostis Stephanopoulos. Son petit-fils, qui porte le même nom que lui en hommage au héros, fut le rabbin qui officia la cérémonie.

Suite à l’invasion allemande, les juifs se réfugièrent dans les collines, grâce à l’aide des habitants et résistants. D’autres fuirent vers la Palestine en passant par la Turquie. Mais une bonne partie des juifs furent déportés par les nazis.

Un monument a été érigé à la mémoire des victimes de la Shoah où l’on aperçoit les bustes de l’Evêque Grigorios et du Colonel Frizis. Ce dernier est également honoré par une statue près d’un pont de Chalkis, une rue ainsi que d’autres monuments à Athènes.

Au tournant du 21e siècle, il n’y demeurait plus qu’une soixantaine de juifs dans la ville, la plupart s’établissant à Athènes ou à l’étranger.