Capitale historique de l’Anjou, Angers est aujourd’hui une ville accueillant de nombreux universitaires et chercheurs, notamment scientifiques, mais offre aussi de nombreuses attractions et activités culturelles. Notamment dans son quartier de La Doutre, avec ses très belles maisons médiévales.

Dans ce quartier, vous trouverez la synagogue d’Angers , située dans une ancienne église de style roman, datant du 11e siècle. À l’époque de la Révolution française, cette petite église fut abandonnée, les fidèles chrétiens préférant prier dans les plus grandes églises se trouvant au cœur d’Angers. L’Église a donc vendu ce bien en 1870 à la ville d’Angers. Le lieu fut donc utilisé pour différentes fonctions. Au tournant du 21e siècle, la petite synagogue angevine, qui se trouvait rue Valdemaine était dans un état avancé de détérioration, nécessitant de trouver un nouveau local. La mairie proposa à la communauté juive d’acquérir ce bien qui n’était plus utilisé depuis une vingtaine d’années. La ville a beaucoup participé à la restauration, notamment avec l’aide d’architectes des Bâtiments de France. Ainsi, cette petite chapelle devint une synagogue en 2013.

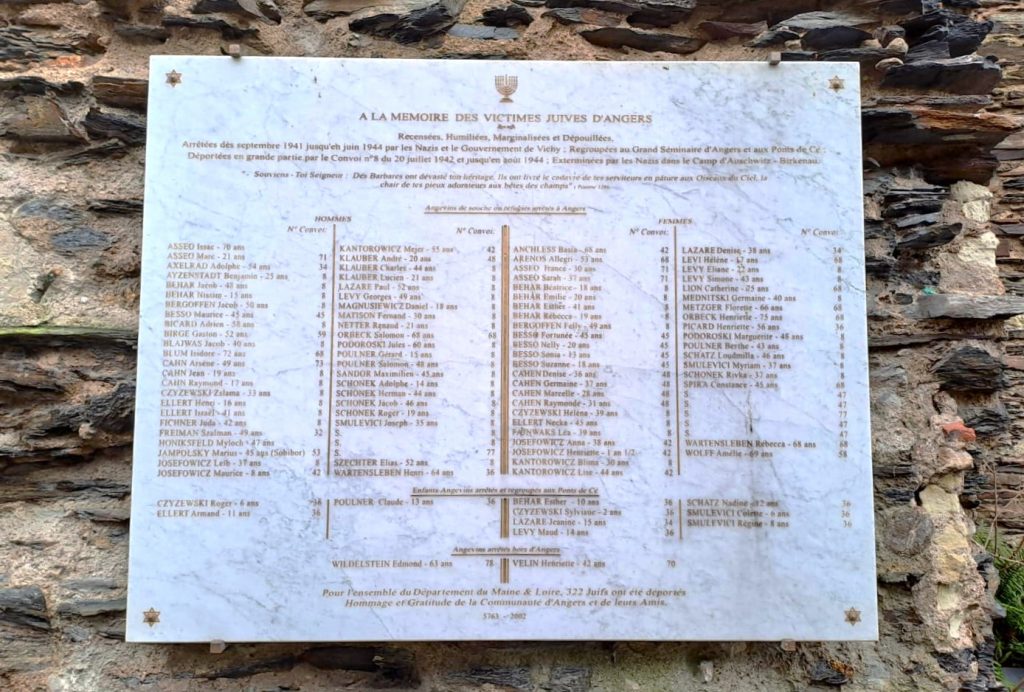

Tous les meubles et les fauteuils viennent du kibboutz Lavi, situé à côté de Tibériade. La synagogue a son aron, sa téva, une mezzanine au premier étage pour les femmes, une menora sur le mur de droite et des plaques commémoratives concernant les personnes décédées. Les murs sont en ardoises, car Angers est le pays de l’ardoise depuis le 12e siècle, où ces mines contribuèrent à la prospérité de la région.

Dans une petite salle à proximité, un tableau représente le premier rabbin d’Angers, datant du 11e siècle. Originaire de Narbonne, puis rabbin de Limoges, il déménagea à Angers afin de participer à la restructuration de la communauté qui était alors en grande difficulté. Un effort collectif d’une grande réussite, comme en témoigne l’accueil en 1154 d’un synode de rabbins à Angers. Parmi eux, Rabbénou Tam, le petit-fils de Rachi. Furent conviés tous les rabbins de langue Oïl, de Brest jusqu’à Nancy et de Boulogne-sur-Mer jusqu’à Bourges. Preuve donc qu’au 12e siècle, la présence juive angevine fut importante. Néanmoins, on n’arrive pas aujourd’hui à identifier le lieu exact où se situait la synagogue. Malheureusement, en 1236, la communauté juive angevine a été victime d’un terrible pogrom, causant la mort de 3000 personnes.

Ces massacres n’anéantirent pas complètement la présence juive angevine. Des documents de la fin du 13e siècle attestent de plaintes de juifs discriminés et ainsi de leur présence. Ils bénéficient d’une protection sous Charles Ier, duc d’Anjou, mais en 1288, ils sont officiellement expulsés d’Anjou par Charles II. Quelques juifs retournèrent à Angers au XIVe siècle, puis les siècles suivants, mais il faudra attendre le souffle émancipatoire de la Révolution française pour que la communauté se reconstitue lentement.

Le 21 juillet 2024, la Voie blanche a été inaugurée. Il s’agit d’une œuvre mémorielle située place Giffard-Langevin, à proximité de la gare. Créée par l’artiste Emmanuel Saulnier et l’architecte Nicolas Michelin, cette œuvre rend hommage aux juifs déportés dans le convoi 8. Elle est constituée d’un ruban minéral de 64 mètres longeant le chemin de fer sur lequel sont gravés les noms, prénoms et âges de chacun des déportés. La cérémonie se déroula en présence du maire d’Angers Jean-Marc Verchère, du premier adjoint Christophe Béchu, de l’adjointe à la Citoyenneté et aux Anciens combattants Karine Engel, du député François Gernigon, du sénateur Stéphane Piednoir et du préfet Philippe Chopin.

Le 8e convoi de déportés quitte le quai d’embarquement militaire le 20 juillet 1942. Lorsque la rafle s’est déroulée à Paris le 16 juillet 1942, une rafle fut simultanément organisée dans les Pays de la Loire. Les documents officiels des occupants prévoyaient que 1000 personnes soient arrêtées. Les Allemands ignoraient qu’à l’époque on appelait la région du Grand Ouest le « désert juif ». Sur les 330 000 juifs qu’il y avait à l’époque en France métropolitaine, seuls 5000 habitaient dans cette région. N’en ayant trouvé que 400, ils sont donc allés chercher des juifs jusqu’à Cherbourg et Biarritz afin d’obéir aux ordres de leurs supérieurs, exigeant l’arrestation de 1000 Juifs.

872 personnes entassées dans les wagons ont été raflées dans les 5 départements qui constituaient à l’époque la grande région administrative de l’ouest de la France qui avait Angers pour capitale. Au camp de la Lande, près de Tours, ainsi qu’à Paris, une cinquantaine de ces personnes raflées sont sortis du train parti directement pour Auschwitz. Il n’y aura que 30 survivants.

Si Leïb Josefowicz, âgé de 37 ans, fit partie du convoi jusqu’à Auschwitz, sa femme Anna (38 ans) et leurs enfants Maurice (8 ans) et Henriette (1 an et demi) firent partie de la cinquantaine de personnes sorties du train, grâce à leur nationalité française. Le chef du gouvernement Pierre Laval, estimant que la présence d’enfants juifs coûtait trop cher en temps d’occupation, insista pour qu’ils soient également déportés. Ainsi, le 9 octobre 1942, une deuxième rafle est effectuée à Angers, incluant Anna, Maurice et Henriette Josefowicz qui seront déportés à Auschwitz. D’autres juifs de la région seront raflés et déportés jusqu’en 1944. 27 Justes parmi les Nations seront reconnus par Yad Vashem pour avoir sauvé des juifs dans l’Anjou pendant la Shoah.

La famille Josefowicz habitait rue Millet, dans le centre-ville d’Angers. Dans la même rue où se situe aujourd’hui le lycée Sacré-Cœur La Salle. Ses professeurs d’histoire ont proposé à leurs élèves de retracer l’histoire de la famille Josefowicz. 36 élèves de Terminale y participèrent, présentant leurs découvertes le 25 mai 2023, lors d’une exposition sur la Shoah à Angers.

La communauté juive angevine s’est reconstituée après-guerre et renforcée au début des années 1960, avec les l’arrivée des juifs d’Afrique du Nord. Étant relativement petite mais très active, les prières se déroulent à la synagogue le vendredi soir pour le chabbat et lors des grandes fêtes. Lorsque les jeunes de la Hazac du Consistoire se joignent à eux ou avec la participation de membres du mouvement Loubavitch, des prières peuvent y être effectuées le samedi. La communauté organise de nombreux événements culturels dans la salle située à côté de la synagogue.

Cette page a été écrite grâce à l’aide précieuse de la communauté juive rencontrée à Angers, en particulier Monsieur Edgar Mattout.