Turku fut une ville importante lorsque la Finlande faisait partie du Royaume de Suède avant l’indépendance. On y retrouve une présence juive datant du 19e siècle, avec certaines remontant jusqu’en 1853.

Suite au don par la ville d’une parcelle de terrain en 1900, la nouvelle synagogue de Turku a été construite en 1912. Principalement influencée architecturalement par l’art byzantin et l’art nouveau, très en vogue à l’époque. La synagogue est d’obédience orthodoxe, comme c’est le cas à Helsinki, en dépit du fait que la plupart des juifs de Turku soient peu pratiquants.

Le centre communautaire qui se trouve juste à côte de la synagogue date de 1956. Dans les années 50, la communauté compte 350 membres. Néanmoins, avec le temps, de nombreuses personnes ont déménagé à Helsinki ou en Israël.

La ville de Turku a également un petit cimetière juif .

Quatre cents juifs habitaient à Posquières au 12e siècle, selon le récit de Benjamin de Tudèle. Ville où, comme le raconte l’auteur, se maintenait une communauté très investie dans l’étude et la recherche. À l’image des autres villes de la région à l’époque.

Benjamin de Tudèle note la présence d’une école talmudique dirigée par le rabbin Abraham ben David. Lequel ne serait pas qu’une référence locale, mais de dimension internationale, des gens étant prêts à accomplir de longs voyages pour lui poser une question. Il logea également de nombreux étudiants européens sans ressources. Ses commentaires ont d’ailleurs été intégrés dans le corpus talmudique, comme le rappelle le livre Les Juifs de Montpellier et des terres d’oc de Michaël Iancu.

Son fils, Isaac de Posquières, est considéré comme le « père de la Kabbale ». Ses commentaires et questionnements sur la notion de divinité et d’autres sujets mystiques sont respectés par ces élèves qui poursuivront le développement de l’étude de la Kabbale dans la région.

En 2019, une stèle commémorative a été inaugurée dans l’ancien cimetière juif vauverdois, le nom actuel de la ville de Posquières.

Dans son Livre des voyages, Benjamin de Tudèle évoque la communauté juive de Lunel. L’étude active consacrée aux textes par les étudiants et le rabbin Meshoullam. Selon Tudèle, il était entouré de ses cinq enfants, également rabbins : Joseph, Isaac, Jacob, Aaron et Asher.

Pour cette communauté pescalune qui ne compte que 300 membres selon le voyageur, il est d’autant plus remarquable de le voir mentionner la présence d’autres rabbins dans la ville. Preuve supplémentaire de l’âge d’or intellectuel du judaïsme médiéval de Lunel et du Languedoc en général.

Selon le livre Les Juifs de Montpellier et des terres d’oc de Michaël Iancu, Meshoullam encouragea le développement du savoir littéraire et scientifique dans la région. Notamment en demandant à Judah ibn Tibbon de traduire l’ouvrage de Bahya ibn Paqqûda de l’arabe à l’hébreu.

Les littératures juive et arabe étant très proches dans leur développement lors de cet âge d’or. Meshoullam aurait ainsi encouragé de nombreux auteurs et traducteurs dans leurs œuvres et leur partage.

Concernant les cinq fils de Meshoullam, certains s’orientèrent vers les sciences et d’autres vers le mysticisme. Asher mena une vie d’ascète, devenant une grande référence en matière de Talmud et l’auteur d’ouvrages halakhiques. Ce qui ne l’empêcha pas, au contraire, de s’intéresser de près à la philosophie néoplatonicienne. Quant à son frère Jacob, il mena également une vie d’ascète nazir, se consacrant entièrement aux études. Il était l’un des élèves d’Abraham b. David de Posquières.

Jonathan ben David ha-Cohen succéda au rabbin Meshoullam en tant qu’autorité rabbinique suprême de Lunel. Auteur de commentaires sur le Talmud et la Mishna, il entretenait également une correspondance régulière avec Maïmonide.

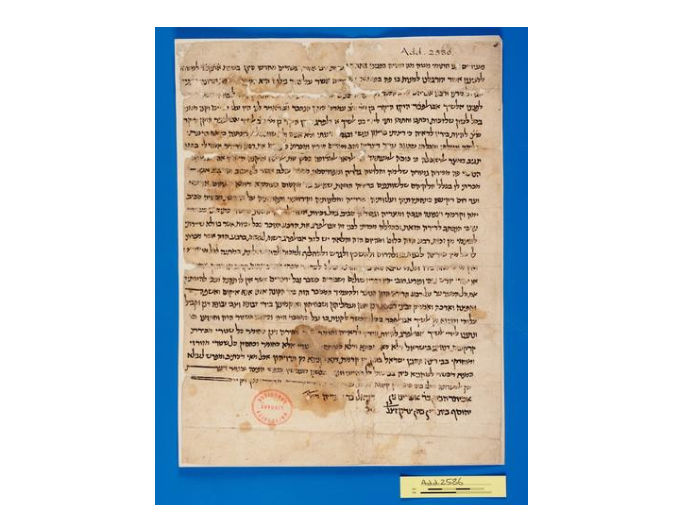

Une lettre adressée à Maïmonide a été retrouvée bien plus tard dans la guénizah du Caire et se trouve actuellement à Oxford. Jonathan et ses élèves lui posèrent des questions relatives à l’astrologie et lui demandèrent une copie du Guide des égarés.

Judah ibn Tibbon (1120-1190), médecin fuyant l’intolérance des Almohades, avait pour bagage principal lors de son installation à Lunel en 1150, des livres en hébreu et en arabe, probablement issus de Grenade.

En dehors de la commande de Meshoullam concernant l’ouvrage d’ibn Paqqûda, il traduisit tout le long de sa vie de nombreuses œuvres judéo-arabes. Parmi ses traductions, on peut noter celles de textes de Saadia Gaon et Juda Halévi. Il fut surnommé, à juste titre, « Père des traducteurs ».

Son fils, Samuel ibn Tibbon (1150-1232), entra dans la postérité pour avoir traduit le Guide des égarés de Maïmonide. Il raconte dans le prologue à sa traduction comment les rabbins de Lunel s’impatientaient de recevoir l’œuvre de Maïmonide et s’efforcèrent de se consacrer à faciliter sa traduction rapide et complète.

Paul B. Fenton proposa une traduction des correspondances du fils de Maïmonide révélant les liens forts d’estime du père avec les érudits de Lunel. Ibn Tibbon, traduisit d’autres œuvres arabes et grecques, poursuivant l’esprit de partage du siècle d’or.

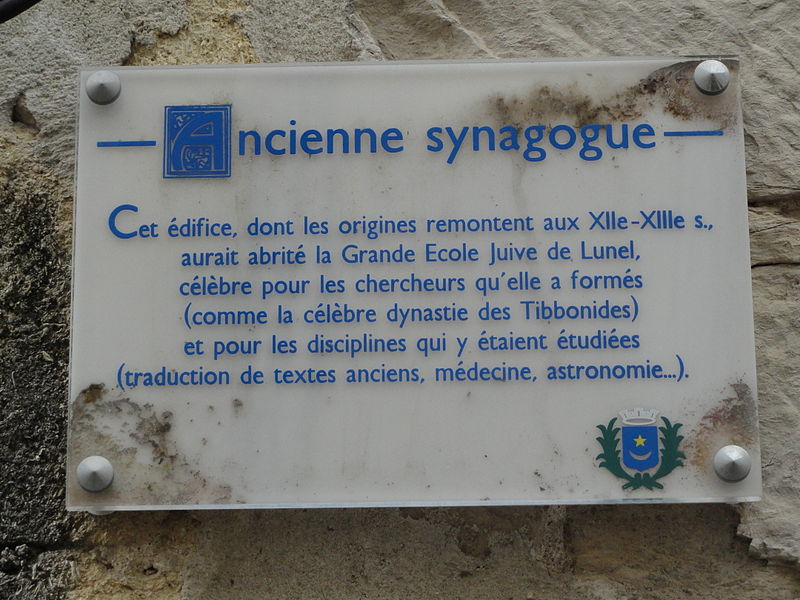

Aujourd’hui, on peut retrouver des vestiges médiévaux d’une ancienne synagogue à l’hôtel de Bernis. Une plaque a été posée sur un de ses murs.

Autrefois ville et désormais village, Michaël Iancu décrit dans son livre Les Juifs de Montpellier et des terres d’oc l’apport de Lattes à l’essor de Montpellier au Moyen Age et son importance dans le patrimoine culturel et intellectuel juif de la région. Le nom de famille « de Lattes » étant fréquent à l’époque chez les juifs et probablement portés en raison de leur origine de cette ville.

Parmi eux, Isaac de Lattes qui vécut au 14e siècle. Médecin formé à Barcelone, il est l’auteur d’un Traité sur l’estomac et d’un traité sur la fièvre intitulé Traité d’Isaac de Lattes. En 1372, il écrit le Kyriat Sefer (Ville du Livre) qui présente les auteurs juifs languedociens du Moyen Âge. Subissant cette période troublante des exils et retours parfois autorisés pendant le 14e siècle, Isaac tient ainsi à rendre hommage à ces grandes figures et à signifier leur apport à la région dans son développement intellectuel et scientifique.

Isaac de Lattes y fait bien entendu référence aux ibn Tibbon père et fils, à Meshoullam et sa descendance, ainsi que d’autres figures locales, mais aussi des correspondances entre le Languedoc et l’Espagne. Une œuvre qui s’achève avec ces mots troublants : « Enfin nous arrivons à l’année 1372, époque des grandes guerres et des massacres, alors que naturellement les écoles furent interrompues. » Les livres et le partage cadenassés par le glaive et les volontés géopolitiques.

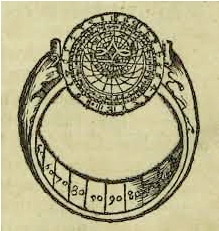

Bonet de Lattes (1450-1510), qui naquit à Aix, devint un grand médecin à Rome, au service de trois papes. Auteur d’un Anneau astronomique en latin, le célèbre médecin sera cité par Rabelais. Son fils, Immanuel de Lattes, deviendra également médecin et retournera sur les terres d’origine de la famille en exerçant à Avignon.

La présence de juifs dans la ville de Dundee date du milieu du 19e siècle lorsque des marchands de tissus de Hambourg vinrent réaliser quelques emplettes dans la ville. Certains s’y installèrent et s’assimilèrent rapidement à la population.

La première synagogue de Dundee fut construite en 1878 à Murraygate. Le Jewish Year Book de 1901 recense 127 juifs à Dundee. La synagogue déménagea en 1920 sur la Meadow Street grâce au don de Sir Maurice Bloch. Parmi les célèbres contributeurs de la construction de la synagogue, à noter un certain Winston Churchill, qui était alors député de Dundee.

Néanmoins, cinquante ans plus tard, la communauté ne compta qu’une trentaine de personnes. Le quartier de Dundee où se trouve la synagogue est totalement rénové et celle-ci détruite. Un autre lieu accueilli les prières entre 1978 et 2019. On trouve également un cimetière juif à Dundee.

La communauté juive de Dundee a été renommée Tayside & Fife Jewish Community .

Troisième ville la plus peuplée de France depuis 2025, la ville rose (ainsi nommée par rapport aux briques de ses bâtiments) est surtout connue pour sa traversée du temps, de ses anciens édifices religieux à son industrie aéronautique et spatiale. En passant, bien entendu, par ses spécialités gastronomiques, ses universités, sa glorieuse équipe de rugby et ses ponts qui facilitent les traversées spatio-temporelles…

Des documents administratifs d’archives datent la présence juive toulousaine des années 800. La ville de Toulouse fait partie de cette vie juive florissante du Moyen Age proche de l’Espagne et du Languedoc. Comme le confirme la présence au 11e siècle de Moïse Hadarshan (originaire de Narbonne) et de son fils Juda, dont l’élève, Menahem Bar Helbo, initiera Rachi à la science juive méditerranéenne.

Il existait alors à Toulouse un quartier juif dont la synagogue était le centre. Il se trouvait entre le sud de la place des Carmes et la place Rouaix et entre la rue des Filatiers et la rue Saint-Rémésy . Le cimetière juif se situait près du château narbonnais, puis, lorsque le roi prit possession du lieu, à la fin du 13ᵉ siècle, il fut relocalisé dans un champ acheté par les juifs près de la porte de Montoulieu.

Alors qu’ils jouissaient d’une entente relativement bonne avec les autorités locales, le pape adresse une lettre au comte Raymond Vi, sommant de ne plus faire participer les juifs à la vie publique. D’Alfonse de Poitiers, le frère de Saint-Louis, s’emparant de Toulouse en 1249 jusqu’à l’expulsion des juifs de France ordonnée par Philippe le Bel en 1306, leur situation se dégrade graduellement.

Pendant le 14e siècle, une partie des juifs expulsés seront autorisés à revenir puis à nouveau chassés. Cela à plusieurs reprises. Une croisade d’adolescents issus de Paris sévira dans le pays en 1320, avec des effets dévastateurs dans le sud-ouest.

Francisco Sanchez, né dans une famille juive au Portugal, étudie à Bordeaux et Montpellier. Il s’installe à Toulouse en 1581, où il pratique la médecine. Il deviendra doyen de la Faculté de médecine en 1621, mais sera surtout connu pour son œuvre philosophique sceptique : Quod nihil scitur (1580). Une œuvre parue à la même époque que les Essais de Montaigne, philosophe également lié à Toulouse.

Au 17e siècle, lorsqu’un groupe de Marranes tenta de s’installer à Toulouse, ils furent jugés par un tribunal d’Inquisition en 1685. Dans l’esprit de l’émancipation accordée par la Révolution française et Napoléon, la situation des juifs s’améliore en France au 19e siècle. Lors du recensement de 1807, on compte 87 juifs à Toulouse. Principalement des commerçants issus d’Avignon ou pratiquant le métier de colporteur.

Le rabbin Léon Oury, originaire d’Alsace, est le premier, en 1852, à exercer officiellement à Toulouse depuis plusieurs siècles. Parmi les autres personnalités juives de Toulouse, on compte Jassuda-David Musca qui crée en 1867 un comité de l’Alliance israélite universelle à Toulouse. Mais aussi Léon Cohn, le préfet de la ville (de 1886 à 1894) et un des fondateurs de la bourse du travail, le philosophe Frédéric Rauh et le poète Ephraïm Mikhaël, proche de Bernard Lazare avec qui il écrira une pièce, « La Fiancée de Corinthe ».

En 1887, il n’y a que 350 juifs toulousains. Des vagues de migration d’Alsace-Lorraine suite à la guerre de 1870 et dans l’entre-deux-guerres, d’Europe de l’Est et de la Turquie viendront agrandir ce nombre. Parmi eux, des étudiants de Pologne et des Balkans attirés par les bonnes conditions d’étude de l’Université de Toulouse.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Toulouse accueillit des réfugiés tel Léon Blum. De nombreux juifs fuyant l’armée allemande se retrouvent dans le sud et sont internés dans des camps de la région comme Gurs, Noé et Récébédou. Monseigneur Saliège envoya une lettre de protestation concernant le sort des juifs qui fut lue dans toutes les églises du diocèse. En août 1942 débutent les premières déportations vers les camps de l’Est. La zone libre est occupée à partir de novembre et les déportations s’accélèrent.

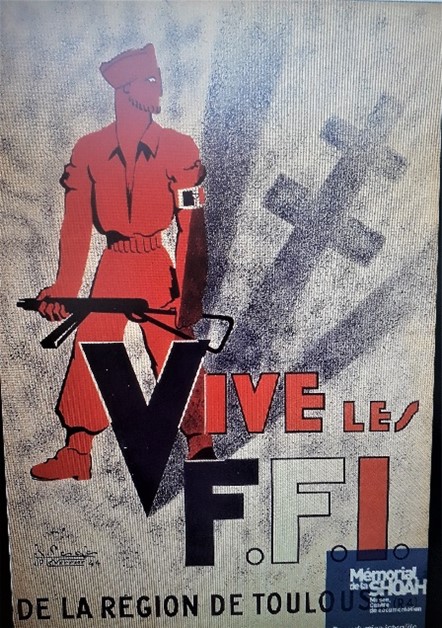

La Résistance est très active à Toulouse et les juifs rejoignent ses rangs en grand nombre. Parmi les groupes en place, la 35e brigade FTP-MOI qui, sous Marcel Langer, perpétra de nombreuses attaques. Lequel est enterré au cimetière de Terre Cabade . Mais aussi l’Armée juive, dirigée par Abraham Polonski et Aaron-Lucien Lublin, les Éclaireurs israélites de France et l’Organisation juive de combat. Ce dernier organisa de nombreuses attaques de convois et des passages de combattants dans les zones de lutte.

Le 17 juillet 1944, plusieurs hauts responsables de l’OJC, parmi lesquels le rabbin René Kapel, André Amar, César Chamay, Jacques Lazarus, Henri Pohoryles, Ernest Appenzeller et Maurice Loebenberg sont piégés par la Gestapo. Il y eut également des femmes parmi les grandes figures de la Résistance. Notamment Sarah-Ariane Fixman-Knout. Tandis que son mari se réfugia en Suisse avec leurs enfants, elle prit les armes et fut assassinée le 22 juillet 1944.

Parmi les autres figures de la Résistance toulousaine, le rabbin Moïse Cassorla et son successeur à la Synagogue Palaprat , le rabbin Nathan Hosanski. Cette forte présence des juifs toulousains dans la Résistance se traduisit après-guerre dans la volonté de ces combattants et des survivants des camps de reconstruire la vie juive sur place.

En 1960, Toulouse compte plus de 3 000 juifs. Lors de cette décennie, l’arrivée de nombreux juifs d’Afrique du Nord permet à la communauté de s’agrandir, atteignant 20 000 juifs en 1969. Un nombre relativement stable puisqu’il y a en 2025 plus de 15 000 Juifs toulousains.

La ville de Toulouse compte aujourd’hui une dizaine de synagogues, outre celle de Palaprat mentionnée plus haut. Parmi elles, la synagogue Beth Habad , Chaaré Emeth et l’Association des Juifs libéraux de Toulouse .

L’Espace du Judaïsme Toulouse est un des plus grands centres communautaires d’Europe, coprésidé par le Consistoire et le FSJU. Il accueille notamment l’association culturelle Hebraïca, une synagogue, un oratoire, des cours de langues et d’art, une radio et une cafétaria. Parmi les événements qui y sont organisés annuellement, on y retrouve les Journées de la Culture juive et le Printemps du cinéma israélien.

Mais Toulouse a été aussi marquée, comme de nombreux lieux en France, par une vague antisémite depuis le début du siècle. Les assassinats de Jonathan Sandler, Gabriel Sandler, Arié Sandler et Myriam Monsonego à l’école Ozar Hatorah de Toulouse et ceux commis à Toulouse et Montauban par le même terroriste contre les militaires Imad Ibn Ziaten, Abel Chennouf et Mohamed Legouad ont profondément ému la Nation en 2012. Une plaque a été posée en mémoire de ces victimes au Square Charles de Gaulle , qui entoure le Donjon du Capitole. L’allée Monsonego-Sandler traverse le Jardin Michelet. Et les allées Imad Ibn Ziaten, Abel Chennouf et Mohamed Legouad entourent le jardin de la Caserne Niel.

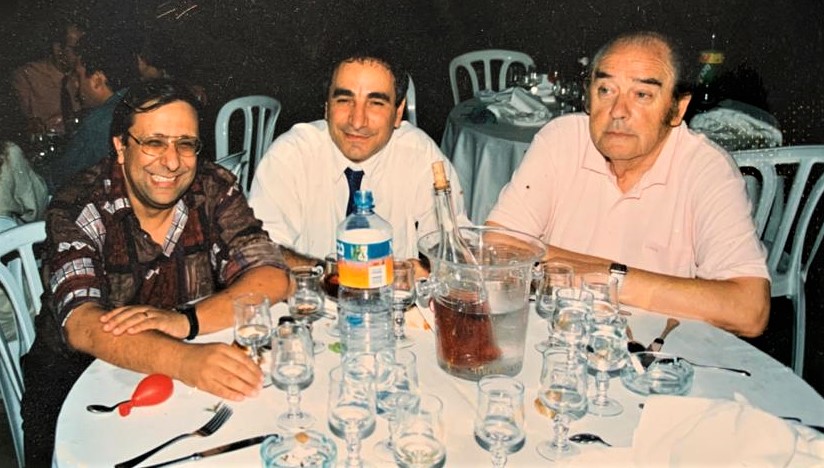

Interview de Gilles Nacache (membre du Comité directeur du CRIF Midi-Pyrénées), Yves Bounan (président de l’ACIT) et Pierre Lasry (secrétaire général de l’association culturelle Hebraïca).

Jguideeurope : De la grande participation à la Résistance à la reconstruction de la communauté d’après-guerre, comment expliquez-vous le fort attachement des juifs toulousains à leur ville ?

Gilles Nacache, Yves Bounan et Pierre Lasry : Les Juifs toulousains sont arrivés par vagues d’immigration successives : Russie tsariste, Turquie, Égypte, Allemagne, Pologne, Afrique du Nord : de quelques familles au début du XIXe siècle, nous sommes devenus une des premières communautés de France, et cette mosaïque d’itinéraires est sans doute le secret de notre cohésion légendaire et de l’attachement que les Juifs toulousains vouent à cette ville aux allures un peu espagnoles, dynamique et plutôt jeune, avec plus de 100 000 étudiants.

Toulouse a été un bastion de la Résistance française et juive et l’assassinat de Marcel Langer, décapité à la prison Saint-Michel parce que Juif, étranger et communiste, en est un des épisodes marquants. Georges Cohen, l’un des fondateurs de l’Armée juive, le père de Monique Lise Cohen, figure importante qui vient de disparaitre, était aussi un exemple de la résistance juive toulousaine.

Quel lieu lié au patrimoine culturel juif toulousain vous a particulièrement marqué ?

La synagogue Palaprat est un lieu emblématique du patrimoine juif toulousain. Elle a été construite en 1857 et elle reste encore aujourd’hui la plus ancienne synagogue, celle qui est réservée aux grandes cérémonies patriotiques et aux réceptions officielles. Elle a été historiquement le centre de la résistance juive dans le Midi toulousain. Elle représente, avec ses nombreuses plaques murales, un centre de mémoire depuis plus d’un siècle pour la communauté juive régionale. Une plaque à la mémoire du cardinal Saliège y est aussi remarquable. Le rabbinat de Toulouse étend sa zone d’influence sur 9 départements autour de Toulouse.

Quelles démarches pédagogiques et culturelles ont été mises en place suite aux attentats de 2012 ?

Une cérémonie mémorielle a lieu tous les 19 mars à l’école Ohr Torah. Elle est l’occasion de rappeler les faits qui s’y sont déroulés, en présence souvent d’un ministre et parfois d’un chef d’État. Les démarches pédagogiques sont moins connues du public, mais elles existent probablement dans plusieurs établissements et avec certitude à l’école Ohr Torah. L’année dernière, une allée d’un jardin public a été baptisée du nom des victimes en présence de Nicolas Sarkozy et de plusieurs ministres. Une délégation d’imams conduite par Marek Halter a également été reçue à Ohr Torah, ainsi que de nombreux visiteurs de marques comme la conférence des présidents d’association américains ou le premier ministre d’Ukraine et le PDG de la Compagnie El Al.

La ville normande est principalement connue pour son port, le deuxième plus important de France après Marseille. Un port immortalisé dans le grand film Le Quai des Brumes réalisé par Marcel Carné et Jacques Prévert. Les yeux de Michèle Morgan dans ceux de Jean Gabin et la présence d’autres immenses acteurs comme Pierre Brasseur et Michel Simon.

La communauté havraise existait depuis au moins les années 1920, avec la venue de juifs tunisiens après la Première Guerre mondiale.

Il y avait auparavant une présence de juifs ashkénazes qui travaillaient au Havre, principalement dans le commerce du café et du coton et qui résidaient en grande partie à Paris.

Le Havre étant surnommé à l’époque le premier port avant les Amériques, des migrants passaient donc par la ville pour s’y rendre. Certains sont restés sur place, trouvant le cadre de vie agréable. Pour ces mêmes raisons stratégiques, Le Havre constituait une prise stratégique pour les envahisseurs allemands qui transformèrent la ville en base navale.

Léon Meyer, qui fut maire de 1919 à 1940, adopta une politique de construction de logements à prix modérés et augmenta les services municipaux en matière d’aide sociale, ce qui lui valut un fort soutien populaire et ouvrier. Il milita également pour l’égalité homme-femme. Démis de ses fonctions par le pouvoir pétainiste, il fut déporté et survécut aux camps.

Il y avait 300 juifs au Havre à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. La majorité habitaient le quartier populaire de Notre-Dame. Les juifs durent fuir et une quinzaine d’entre eux furent déportés.

En tout, 900 personnes sont arrêtées en Normandie en raison de leur judaïsme. 740 sont déportées. Pendant ce temps, les réseaux de Résistance du Havre aident les Renseignements britanniques.

La synagogue de la rue Victor Hugo a été attribuée en tant que dommage de guerre par la mairie. L’ancienne synagogue se trouvait dans le quartier de Saint-François, près de la plage et des autres quartiers bombardés par les alliés avant le Débarquement.

La ville du Havre était en grande partie détruite par ces bombardements effectués entre 1942 et 1944, ce qui était également le cas pour la synagogue et les lieux de culte chrétiens, ainsi que les représentations institutionnelles et culturelles. Des milliers de Havrais décèdent, pris entre les deux feux.

En 2017, une vingtaine de lycéens volontaires participent avec leurs enseignants d’histoire-géographie à un grand projet de cartographie de la Shoah au Havre. Retracer les persécutions, mais aussi évoquer la vie juive de l’époque et transmettre cette partie peu connue de l’histoire de leur ville.

Dans les années 1950, on attribua à la communauté un terrain sur lequel il y avait une caravane provisoire en attendant l’obtention de droits pour la reconstruction d’une synagogue. Un peu plus tard, un local fut attribué qui ressemblait à une sorte de hangar, transformé en synagogue , rue Victor Hugo.

Les séfarades d’Afrique du Nord dans les années 1960 permit au nombre de juifs d’atteindre entre près de 220 familles. Dans ces années d’après-guerre, la communauté était présidée par Monsieur Bauer, propriétaire d’un grand magasin de prêt-à-porter dans le centre-ville. Le rabbin Salomon Abikzer fit un travail important afin d’unifier la communauté, ashkénazes et sépharades, notamment dans le rituel. A titre d’exemple, le rabbin fit imprimer un sidour où se trouvaient les deux rituels, utilisé pour les fêtes de Tichri.

De 1965 à 1978, Armand Renassia est élu président de la communauté. Il poursuivit son développement, notamment à travers la création d’un espace culturel, la présence de la Wizo et de la Coopération féminine dirigée par Jacqueline Elalouf. Et celle de mouvements de jeunesse comme le Dejj et le Bétar.

Le tout accueilli dans un bâtiment loué dans la ville. Son fils Denys fut ensuite élu pour prendre la relève jusqu’en 1983. Arnold Juris lui succéda, puis Jacques Elalouf en 1986.

La structure de la synagogue est assez originale. Avec un plafond en double vitrage sur le toit qui permet à la lumière de prendre une grande place dans le lieu, ainsi que des vitraux sur les côtés.

Victor Elgressy, le président actuel depuis 1998, a effectué en 2020 des travaux de rénovation à l’intérieur de la synagogue, mais les structures restent semblables. Avec à ses côtés le rabbin Dov Lewin. Une centaine de familles juives habitent aujourd’hui au Havre.

Page écrite avec l’aide de Denys Renassia.

Sarah Hakon Attal, qui a passé toute sa jeunesse au Havre, nous raconte la vie de cette petite communauté très dynamique. Experte en optique, elle est actuellement coach et formatrice en neurosciences à Paris.

Jguideeurope : Que représente pour vous la synagogue du Havre ?

Sarah Hakon Attal : La synagogue du Havre représente pour moi un lieu de culte et bien plus. Nous y allions avec mon père, Guy-Pierre Hakon, le vendredi soir, le samedi matin et lors des fêtes afin de prier et de retrouver les autres membres de la communauté.

Le rabbin Salomon Abikzer et le président Armand Renassia, puis Denys Renassia et Jacques Elalouf, faisaient en sorte que règne une atmosphère chaleureuse à la synagogue du Havre.

Après les prières, il nous arrivait d’organiser des repas de shabbat et des séders tous ensemble autour de grandes tables garnies de nourriture préparée par les familles. Le rabbin Abikzer créa une unité au sein des fidèles et transmit les valeurs de la vie juive. Sa femme Flory, toujours présente, nous recevait dans leur maison.

Le vendredi soir, mon père amenait régulièrement des invités surprises à la maison. Ma mère, Nadine Hakon, se chargea alors de préparer assez de couscous pour accompagner ces moments de joie et de chaleur. La synagogue du Havre se situe toujours au même endroit, rue Victor Hugo, en face de mon école primaire, La Mailleraie.

Quels sont les autres lieux emblématiques de la vie juive ?

Les lieux étaient ceux des rendez-vous gastronomiques, dans les établissements de la ville et surtout les uns chez les autres. Parmi les restaurants, le Sélect, dirigé par Jacques et Jacqueline Elalouf, et leur Brasserie du Théâtre.

De nombreuses fêtes associées à la vie juive du Havre, comme les bar-mitsvoth, s’organisaient au Sélect. Le samedi et le mercredi après-midi, nous pratiquions le karaté shotokan chez Maître Emile Elalouf et après, tous ensemble, nous allions goûter à la Brasserie du Théâtre pour savourer les pâtisseries.

Les déjeuners ou dîners chez Sol Elalouf, surnommée MamaSol par son entourage, étaient exceptionnels. MamaSol me demandait de m’assoir près d’elle sur son canapé, j’étais flattée et heureuse avec nos sourires qui en disaient longs.

Autres lieux emblématiques, les apéros interminables et passionnants chez les familles Renassia, Taieb, Princ, Guedj, Loutaty, Sasportas, Elalouf, Elgressy, Blum, Sevi, Cutas, Tayar, Sembel, Goldfarb, Revah, Zysman, Donnard, Benchetrit, Safar, Chetboun, et Juris… et chez nous.

Traditions sépharades et ashkénazes se partageaient avec enthousiasme. J’ai appris à apprécier les spécialités ashkénazes comme les kneidlers de Dora Juris. Depuis, je les prépare chaque Pessah.

La Mimouna, célébrée après Pessah, était incroyable. Je commençais par manger le couscous au beurre préparé par ma mère. Puis, je rejoignais mes amis pour effectuer le tour des maisons et goûter les moufletas de Salomon Elalouf, puis celles d’Odette Cohen et de Madame Asséraf. Le tout arrosé de la boisson traditionnelle de nos tables, la Phénix de Moïse Taïeb.

Il y avait une vie juive très agréable au Havre et dans toute la région. On organisait aussi des bals avec les communautés de Rouen et Caen. Ainsi, le temps d’une soirée s’opéra une fusion des trois villes avec musiques, repas, danses et rires. Pendant les fêtes, Monique Cohen Berda et Martine Asséraf effectuaient des démonstrations de danse orientale.

Beaucoup de mes amis ont fait leur alya en Israël. Mon père n’a pas voulu me laisser seule et je suis partie du Havre à mes 15 ans au lycée Maimonide à Boulogne. Mais il reste encore de nombreuses familles perpétuant le même enthousiasme qu’il y a 30 ans. Cette communauté perdure. Lorsqu’en vacances je revois certains Havrais, c’est comme si je les avais quittés la veille.

Ce joli port situé au nord-est d’Édimbourg accueillit des juifs en 1665, embarqués dans un bateau qui voguait vers l’Orient afin d’y rejoindre la figure messianique controversée Shabbetai Zvi. Cette présence dans la ville d’Aberdeen est attestée par des courriers envoyés à partir de celle-ci.

La ville se distingua par son accueil grâce à l’université Marischal qui fut une des premières de Grande-Bretagne à permettre aux étudiants juifs de ne pas être de simples auditeurs libres, mais d’avoir accès aux mêmes diplômes que les autres étudiants inscrits à l’université. Principalement en médecine, mais ces juifs ne résidaient pas dans la ville.

La Bibliothèque de l’université de Marischal (intégrée aujourd’hui dans l’université d’Aberdeen) possède d’ailleurs de très précieux manuscrits. Parmi lesquels une ancienne bible de Naples de rite sépharade.

Une petite communauté fut créée à la fin du 19e siècle, probablement en 1893. Elle était principalement constituée de juifs issus de Russie et de Pologne qui se réunissaient pour prier dans un appartement situé sur Marischal Street.

En 1945, un centre communautaire fut installé dans une maison de Dee Street. Ce lieu accueille aujourd’hui la synagogue, ouverte en 1983.

La population juive reste toutefois assez faible, passant de 85 en 1966, à 40 en 1971 et à 30 en 2001. Il y a en 2020 en tout et pour tout, 250 juifs qui vivent à Aberdeen et dans les villages environnants.

Au 13e siècle, la communauté juive de Nottingham fut une des 27 reconnues par le royaume. Elle subit une attaque violente en 1264 lors de la guerre des Barons, puis fut victime, comme les autres communautés juives anglaises, de l’édit d’expulsion de 1290.

Une synagogue mouvante

De la réinstallation des juifs en Angleterre au milieu du 17e siècle jusqu’au début du 19e peu de juifs vécurent à Nottingham.

En 1805, la communauté juive s’organisa dans la ville et fit l’acquisition d’un cimetière en 1822. Nottingham comptait 50 juifs en 1880, lesquels entreprirent de construire une synagogue dix ans plus tard sur Chaucer Street. Elle déménagea à deux reprises : en 1954 vers Shakespeare Street et en 2017 sur Highest Street.

Le développement de Nottingham grâce à Lewis Heymann

Lewis Heymann (1802-1869), un immigrant juif allemand, fut une des grandes personnalités de la ville. Marchand de dentelles, son esprit créatif et sa bonne gestion permirent à Nottingham de devenir la capitale mondiale de la dentelle suite au succès remporté aux Grandes expositions mondiales de 1851 et 1862. En 1857, il fut élu maire de Nottingham.

En 1939, la ville comptabilisa 180 juifs. Un nombre qui grandit suite à l’arrivée de réfugiés juifs pendant la Shoah. À son apogée, dans les années 1960, la communauté s’agrandit à 1500 personnes.

Le National Holocaust Centre and Museum , anciennement connu sous le nom de Beth Shalom est situé près de Laxton. Créé sous l’impulsion des frères Stephen et James Smith, il a été ouvert en 1995, avec comme vocation principale l’enseignement de la Shoah auprès des jeunes. Tâche d’autant plus importante alors que disparaissent les derniers survivants et se développent de manière exponentielle via les réseaux sociaux les haines en tout genre et les thèses conspirationnistes et négationnistes. Les frères Smith ont également œuvré à créer le Aegis Trust, qui gère le Kigali Memorial Centre au Rwanda afin de partager cette mémoire douloureuse et prévenir les risques de nouveaux génocides.

Actuellement, il y a moins de 1000 juifs à Nottingham. La ville compte deux synagogues : une orthodoxe (la Hatikvah sur Highurst street) et une libérale .

En février 2025, la synagogue libérale de Nottingham célébra ses 60 ans en présence de nombreuses personnes. En présentant son histoire, ainsi que ses nombreuses activités lors de ces décennies, notamment dans le dialogue interreligieux.

Des juifs accompagnèrent les conquêtes du justement nommé Guillaume le Conquérant au 11e siècle. Ils s’installèrent à Bristol lors du règne de son fils. La ville devint un des principaux centres de la vie juive médiévale en Angleterre.

Pourtant, leur destin dans la ville portuaire de Bristol fut loin d’être un pique-nique le long du 13e siècle. Tous les chefs de famille juifs furent envoyés dans les prisons de Bristol en 1210 et forcés de payer un lourd tribut.

En 1266, pendant les guerres des Barons, les juifs furent attaqués, de même neuf ans plus tard. A la même époque, des juifs expulsés de Gloucester s’installèrent à Bristol. L’expulsion de tous les juifs d’Angleterre en 1290 mit fin à l’existence de la vie communautaire.

Lazarus Jacobs, inventeur du Bristol Blue Glass

Des marranes s’y établirent à partir du 16e siècle. Mais la vie juive au grand jour ne se réalisa qu’au milieu du 18e siècle. Une synagogue fut inaugurée sur Temple Street en 1786. Parmi les personnalités de la ville, Lazarus Jacobs, célèbre verrier et inventeur du Bristol Blue Glass. Lazarus contribua à la construction de la synagogue. Son fils Isaac fut le verrier de George III.

La synagogue de Park Row fut construite en 1871. Des juifs originaires des pays de l’Est s’installèrent à Bristol suite aux pogroms régionaux. Au début de ce siècle, la communauté compta 823 juifs et deux synagogues principales, celle de Park Row de rite orthodoxe et la synagogue libérale Bristol and West Progressive Jewish Congegration .

Cette dernière fut construite en 1975 dans un ancien café. Elle accueille depuis son ouverture des rouleaux de Torah de l’ancienne communauté de Kutna Hora en République tchèque, sauvés de la destruction pendant la guerre.

La présence de juifs dans cette ville industrielle du nord de l’Angleterre est relativement récente. À la fin du 19e siècle, Zachariah Bern, originaire de Newcastle-upon-Tyne, créa l’impulsion pour l’établissement d’une communauté à Gateshead.

Création de la yeshiva de Gateshead

En 1929, son gendre, Moshe David Freed, en compagnie d’autres étudiants comme David Dryan et David Baddiel, créa une yeshiva dans la ville.

Sous la direction du rabbin Nachman Landinski et de son assistant Eliezer Kahan, celle-ci accueillit des étudiants de toute l’Europe fuyant le nazisme. E.G. Dessler y fonda un kolel.

Développement des lieux d’études

D’autres structures permirent d’agrandir la yeshiva et ses capacités d’accueil. Ainsi, en 1966, la Gateshead Foundation for Torah fut créée pour promouvoir la littérature juive. Depuis, la yeshiva est devenue une référence nationale et même européenne.

Au début du siècle, il y avait 1500 juifs à Gateshead. La yeshiva compte près de 300 étudiants originaires des quatre coins du monde.

Les premières traces administratives de la présence de juifs dans la ville de Cambridge semblent dater du 13e siècle. Une cinquantaine de familles juives sont enregistrées dans les documents entre 1224 et 1240.

En 1275, les juifs furent chassés de Cambridge et du reste de la région sous la tutelle d’Eléonore de Provence, mère d’Edward I. Ce dernier expulsa les juifs du Royaume par l’Edit de 1290 qui ne fut annulé qu’en 1656 par Oliver Cromwell.

Participation des juifs à la vie intellectuelle

Retournant à Cambridge plusieurs siècles plus tard donc, les juifs contribuèrent à la vie intellectuelle de la ville universitaire. Parmi eux, Isaac Lyons, Isaac Abendana, Joseph Crool et Herman Bernard. S’il y eut au fil des siècles de nombreux professeurs juifs, les élèves furent seulement admis en tant qu’auditeurs libres non diplômés jusqu’en 1856. Lorsque cette discrimination prit fin, les juifs participèrent activement au développement de l’université, en tant qu’étudiants, professeurs et administrateurs.

Des manuscrits en langue hébraïque qu’avait rassemblé l’orientaliste Thomas Erpennius furent donnés à la Bibliothèque universitaire en 1632. Quinze ans plus tard, la bibliothèque accueillit les livres hébraïques du rabbin italien Isaac Faragi.

La visite du patrimoine culturel juif de Cambridge, prestigieuse ville universitaire, s’effectue donc surtout dans sa collection de manuscrits rares et anciens qui totalisent plus de 3000 sources.

Les trésors de la genizah du Caire

Autre acquisition de l’université, la collection de Taylor-Schechter Cairo. Il s’agit de la plus grande collection de manuscrits juifs médiévaux. Pendant mille ans, la communité juive de Fustat au Caire conserva ses écrits et livres anciens dans la genizah de la synagogue Ben Ezra.

En 1896, le professeur de Cambridge Solomon Schechter étudia ces archives sur place, grâce au soutien financier du dirigeant de St John’s College, Charles Taylor. Il obtint la permission de la communauté juive égyptienne pour amener les documents à Cambridge. Le fonds est constitué de 193 000 manuscrits. Parmi eux des textes religieux mais aussi civils, de philosophie du soufisme et des courants shiites, des poèmes arabes, livres de médecine et courriers. L’intérêt des archives dépasse donc les chercheurs en études juives et s’adresse à tous les médiévistes. Une partie de la collection est accessible sur ce lien.

Don de documents de la famille Mosseri

La bibliothèque de Cambridge a également reçu, pour un prêt de 20 ans, 7 000 documents de la famille Mosseri. La Jacques Mosseri Genizah Collection, assemblés par cet homme d’affaires égyptien au début du 20e siècle, sont également d’un grand intérêt pour les chercheurs. Une partie des documents est accessible par internet sur le site de l’Université de Cambridge.

Depuis la fin du siècle dernier, la ville compte environ 500 juifs, et un chiffre proche d’étudiants juifs en son université. Le Cambridge Traditional Jewish Congregation accueille de nombreux étudiants.

A l’image de la synagogue libérale Beth Shalom , ouverte en 1981. La Chabad House a été fondée en 2003.

Vers 1730, les premiers juifs s’installèrent dans la ville de Birmingham. Le premier four à verre de la ville fut construit par Meyer Oppenheim aux alentours de 1760. Une synagogue vit le jour dans les années 1780 dans le quartier de Froggery. Une autre synagogue fut construite en 1809 mais fut détruite, ainsi que d’autres lieux de cultes non conformes avec les standards de l’époque, lors d’émeutes en 1813. Elle fut reconstruite et agrandie en 1827.

Développement de la vie juive dans les villes anglaises

Grâce à la Révolution industrielle des années 1830, les villes du nord de l’Angleterre comme Manchester, Liverpool et Birmingham attirèrent de nombreux ouvriers et autres travailleurs de différents pays mais aussi villes anglaises du sud. Parmi eux, des nouveaux immigrants juifs. La plupart de ces nouveaux arrivants venaient d’Allemagne, des Pays-Bas et de Pologne.

L’immigration continua jusque dans les années 1830, l’Amérique devenant ensuite la destination première des juifs fuyant les guerres et pogroms du continent européen. Dans les années 1830, des juifs appartenant plutôt à des classes moyennes d’Allemagne s’installèrent aussi en Angleterre.

Exercice de différents métiers

Graduellement donc, le nombre de juifs au nord de l’Angleterre augmenta sensiblement. Ainsi, en 1851, il y avait 1500 juifs à Liverpool, 1100 à Manchester et 780 à Birmingham. Cette époque vit l’arrivée de juifs de Pologne et de Russie qui constituèrent un quart des juifs de Birmingham en 1851. La vie active des juifs de la ville était principalement dans quatre domaines : vitriers, fabricants de chaussons, tailleurs et colporteurs. La situation précaire des juifs était alors à l’image de l’ensemble de la population anglaise. La Singers Hill Synagogue est aujourd’hui le lieu de culte juif principal de Birmingham. Il vit le jour en 1856. 700 juifs habitèrent alors dans la ville.

De 1881 à 1914, entre 120 000 et 150 000 juifs d’Europe de l’Est arrivèrent dans le pays. Une bonne partie d’entre eux ambitionna de poursuivre la route vers les Etats-Unis. Si près de 60 % de ceux qui restèrent choisirent Londres, une part importante également opta pour Manchester et un peu moins pour Liverpool et Birmingham, principalement des tailleurs et marchands.

Faible présence juive dans cette grande ville

A la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait 300 000 juifs en Angleterre. On retrouvait alors de nombreux juifs tailleurs mais aussi restaurateurs du célèbre fish & chips. Parmi eux, 6000 à Birmingham. Durant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements détruisent de nombreux lieux dans la ville.

Ce chiffre atteint les 6300 en 1967, Birmingham étant la grande ville à la présence juive la plus faible du pays. Un chiffre qui diminue notamment avec l’exode dans les banlieues et villes environnantes, mais aussi des déplacements entre quartiers. Ainsi, en 1963 vit le jour la Solihull and District Hebrew Congegration . Plus tard, la Central Synagogue déménagea sur Pershore Road, la New Synagogue s’installa sur Park Road et la Progressive Synagogue s’établit à Sheepecote Street.

Dans les années 1980, d’autres juifs quittèrent la ville, principalement pour Londres, Manchester et Israël. Il n’y avait alors plus que 3000 juifs à Birmingham. Un chiffre qui demeure encore très bas en 2025.

Il y a deux cimetières juifs à Birmingham : le Cimetière Witton et le Cimetière Brandwood End .

Les juifs s’installèrent dans la ville anglaise de Brighton et Hove à partir du milieu du 18e siècle. La ville était alors un lieu de vacances célèbre. Parmi les grandes familles juives qui y séjournèrent régulièrement, on peut mentionner les Goldsmid et les Sassoon.

Il y eut une première tentative d’y établir une communauté en 1800, mais qui se solda par un échec. En 1821, une nouvelle tentative rencontra un franc succès. Au début du 19e siècle, à Brighton comme ailleurs en Angleterre, la majorité des juifs vivaient dans une grande précarité.

La sublime Middle Street Synagogue

La Brighton Regency synagogue fut construite en 1824, mais vendue cinquante ans plus tard et transformée depuis en résidence d’appartements.

Le principal lieu de culte juif de Brighton et Hove est la Middle Street Synagogue , construite en 1875 par l’architecte Thomas Lainson. Elle avait une capacité d’accueil de 300 personnes, soit six fois plus que la synagogue précédente. La famille Sassoon contribua à de nombreuses institutions et activités sociales, ainsi qu’à la construction de la synagogue. À l’architecture très originale, la synagogue présente à l’extérieur un mélange de styles entre Renaissance et néo-byzantin et une rosace en haut de la façade principale.

Quant à l’intérieur, il ressemble plutôt à une basilique et est également imprégné d’un style néo-byzantin. Fer, verre, marbre et mosaïque se mêlent pour offrir une grande variété décorative. Bien que moins utilisée aujourd’hui, elle demeure accessible pour des visites à condition de prévenir à l’avance.

Différents courants du judaïsme représentés

Il y avait au 20e siècle cinq synagogues à Brighton et Hove. Des synagogues de courants variés : orthodoxes, libéral et réformé. Un recensement de 1968 indique qu’il y avait alors 7 500 juifs à Brighton et dans la ville proche de Hove.

En 2025, le constat est plus pessimiste. La population juive est vieillissante et les magasins cachers fermés. Résiliente, la communauté juive de Brighton s’est réunie le 7 octobre 2024 pour commémorer les un an du pogrom en Israël devant le mémorial. Lequel, en 11 mois d’existence, a été saccagé une vingtaine de fois par des antisémites.

Il reste quatre synagogues actives à Brighton et Hove. La Hove Hebrew Congregation Synagogue , construite en 1930 par M.K. Glass. À visiter pour son style Art nouveau.

L’étonnante Brighton and Hove Progressive Synagogue

De style également très original, marqué par le courant international des années 1920-30 proche du modernisme, la Brighton and Hove Progressive Synagogue a été fondée en 1935. On y trouve également la Brighton and Hove Hebrew Congegration ouverte en 1959 et la Brighton and Hove Reform Synagogue construite en 1967 par Derek Sharp.

Récemment, la synagogue réformée a connu un succès grandissant, attirant de jeunes familles juives initialement peu impliquées. La ville a également accueilli récemment un centre Chabad.

Il y aurait aujourd’hui environ 2700 juifs à Brighton et Hove. Ralli Hall , le centre communautaire de la ville, attirait principalement des jeunes dans les années 1970.

Aujourd’hui, une population plus âgée, dont une partie de ces anciens jeunes, y occupent les locaux. Mais la villa, un monument classé, demeure un lieu où se rencontrent différentes populations appréciant son cadre original.

Brighton est une ville qui s’enorgueillit de son atmosphère ouverte et tolérante. Et pourtant, au cours des deux années qui suivirent le pogrom du 7-Octobre, un mémorial dédié aux personnes assassinées par le Hamas a été pris pour cible plus de 50 fois et complètement détruit à cinq reprises à Hove…

Il y a trois cimetières juifs à Brighton and Hove. Le Florence Place Old Jewish Burial Grounds , le plus ancien, ouvert en 1826. Puis, le Meadow View Jewish Cemetery , cimetière orthodoxe construit en 1920. Et finalement des sections du Hove Cemetery où sont enterrés les juifs non-orthodoxes.

A la confluence de l’Ille et de la Vilaine, Rennes fut une ville importante au Moyen Age. Aujourd’hui connu pour sa grande population étudiante et comme ville très prospère et appréciée par les touristes pour ses nombreux monuments, tel son magnifique théâtre.

Lors du recensement de 1808, seule la présence de 11 juifs est comptée dans le département. La réinstallation des juifs rennais se déroula au milieu du 19e siècle. En 1851, on compta ainsi dans la ville 8 juifs, parmi lesquels 7 soldats au sein de garnisons basée dans la ville et 1 juif originaire d’Allemagne et vivant à Rennes.

En 1872, le chiffre augmenta légèrement à 28. Parmi eux, 8 militaires, dont les parents de Jules Isaac. Son père devint même lieutenant-colonel dans l’artillerie et officier de la Légion d’honneur. L’historien français et pionnier des amitiés judéo-chrétiennes naquit à Rennes.

Ville universitaire, Rennes compte pari ses prestigieux enseignants Victor Basch et Henri Sée. Pendant le procès Dreyfus, et face à une résurgence de l’antisémitisme dans la ville, un petit groupe fonde la section rennaise de la Ligue des Droits de l’Homme au domicile même de Victor Basch.

En 1940, il y avait 124 juifs à Rennes et 372 pour tout le département. Les juifs de Rennes s’organisent sous la forme d’une communauté constituée dans les années 1960, reconstruite avec des survivants de la guerre et l’arrivée de juifs d’Afrique du Nord.

Le Centre Edmond J. Safra , inauguré en 2002, sert actuellement de centre cultuel et culturel pour la communauté juive de Rennes.

En cette période de montée exponentielle des actes antisémites, Ginette Kolinka, déportée à Auschwitz-Birkenau à l’âge de 19 ans, une des dernières survivantes de la Shoah en France, poursuit ses rencontres inlassables avec la jeunesse. Cela, afin de témoigner et de transmettre la mémoire. Ce qu’elle fit notamment le 22 janvier 2024 au collège-lycée de l’Assomption de Rennes.

Sources : Ouest-France

Lors du recensement de 1808, seule la présence de 34 juifs est comptée dans le département.

En 1816, Simon et Michel Lipman, négociants, demandent la possibilité d’obtenir un cimetière juif à Brest. La maison de Simon servit à l’époque d’oratoire pour la communauté brestoise.

50 ans plus tard, on compte 59 juifs à Brest. À cette époque, une lettre de la sous-préfecture évoque l’existence d’un « temple israélite » et la présence d’un ministre officiant. Il s’agit de la première communauté juive reconnue de Bretagne, mais son développement fut assez modeste. Elle compte aujourd’hui une trentaine de familles.

Une association cultuelle israélite de Brest (ACIB) a été fondée par Emile Levy et André Hassoun en 1962, à leur arrivée de Tunisie. Elle réunit les familles juives ashkénazes, présentes pour certaines depuis le début du 20ème siècle, et les familles séfarades venues pour la plupart de Tunisie et d’Algérie. L’inauguration officielle du « Beth Hafsé Aaretz » se déroula le 15 février 1987, en présence du Maire de Brest, Georges Kerbrat et du Grand Rabbin René Samuel Sirat.

Le 29 décembre 2024, la communauté juive de Brest a célébré la Fête des lumières, en présence du Grand-Rabbin de France, Haïm Korsia, en présence de représentants brestois juifs, catholiques et musulmans.

La rue Chateaubriand (ancienne rue Buhen , surnommée la « rue des juifs » proche de la tour Qui qu’en grogne, débouche sur l’actuelle place Chateaubriand. Dès le 16e siècle, on trouve la trace d’une présence juive. Principalement des familles d’artisans et de commerçants. Le grand écrivain Chateaubriand indique dans Mémoires d’Outre-tombe être né dans « cette rue sombre et étroite de Saint-Malo appelée la rue des juifs ».

L’histoire des juifs malouins connut un épisode étonnant. En 1731, un arrêt du Conseil d’État limita les activités commerciales des juifs en leur interdisant de « trafiquer, vendre ou débiter leurs marchandises dans aucunes villes du royaume autres que celles où ils étaient domiciliés ». Cet arrêt ne concernait pas les forains.

Israel Dalpuget et Moïse Petit, forains de Saint-Malo, se virent interdits de la foire de Nantes en 1741. Ils obtinrent le soutien du maire de Saint-Malo et des échevins, ainsi que celui de la comtesse de Conti. Le conflit dura une vingtaine d’années.

Lors du recensement de 1808, seule la présence de 11 juifs est comptée dans le département.

En 2023-24, lors d’un travail de mémoire, deux classes de terminale et leurs professeurs d’histoire du lycée Jacques-Cartier, à Saint-Malo ont retracé l’histoire de familles malouines déportées. En commençant par Daniel, assassiné dès son arrivée à Auschwitz, à l’âge de 3 ans, en 1944. En se focalisant sur Saint-Malo, en rencontrant des historiens et chercheurs et en renouant le contact avec les membres de la famille de ces déportés, les élèves ont pu mettre des visages sur des noms, habitant les mêmes quartiers et comprendre les dangers du retour de l’antisémitisme.

Sources : Ouest-France

Un terrain proche des remparts de Nantes est vendu par Guillaume à Théodore, juif de Rennes, et aux juifs nantais pour y établir un cimetière. Néanmoins, cinq ans plus tard, les juifs de la région sont victimes de pillages et de meurtres.

Suite au bannissement des juifs de Bretagne ordonné à Ploermel le 10 avril 1240, il faudra attendre la fin du 15e siècle pour voir le retour des juifs. Graduellement, l’installation de familles marranes est autorisée par la politique royale.

Philippe II, roi d’Espagne, bannit les juifs qui s’installent principalement à Nantes et à Bordeaux. Au début des années 1590 séjournent à Nantes des juifs portugais. Parmi eux, Abraham Espinoza, le grand-père du célèbre philosophe, qui s’établit ensuite à Amsterdam.

En 1636, des juifs de Bayonne expulsés pendant la guerre franco-espagnole, se réfugièrent à Nantes. A la fin du 18e siècle, des marchands nantais s’en prennent à des marchands juifs récemment installés. La presse locale témoigne d’un soutien pour ces victimes.

Lors du recensement de 1808, seule la présence de 25 juifs est comptée dans le département. En avril 1835, les juifs nantais, qui comptabilisent 18 familles, demandent au maire l’autorisation de construire un temple rue Franklin, afin d’y exercer leur culte. La première synagogue voit ainsi le jour en cette année.

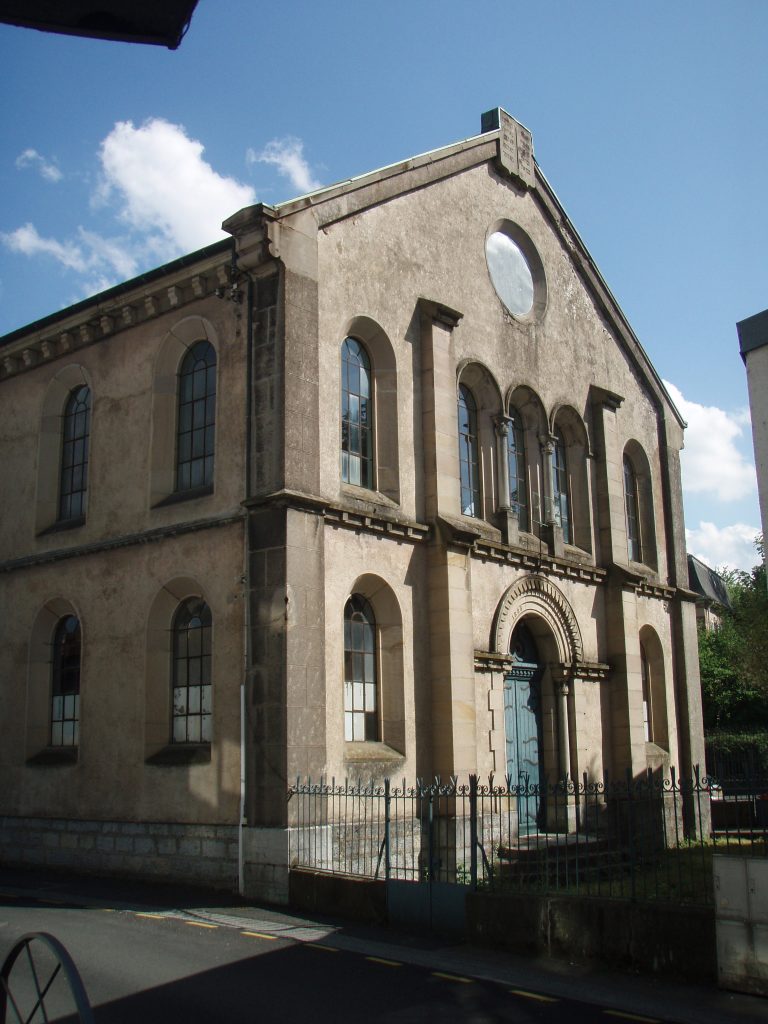

Les recensements montrent une variation de la population. Ainsi, en 1841, il y aurait 154 ou 240 juifs selon les différentes estimations. 105 en 1854, puis 133 en 1861. En 1871, la synagogue de la rue Copernic est inaugurée. De 1882 à 1929, Samuel Korb en est le rabbin. Deux de ses fils furent tués à la guerre.

Lors d’un recensement en 1942, le gouvernement de Vichy compta 531 juifs à Nantes. Un an plus tard, il n’y en avait plus que 53, suite aux arrestations et déportations.

La communauté de Nantes se reconstruisit lentement au lendemain de la guerre. Ainsi, il n’y avait que 25 familles juives dans la ville en 1960. L’arrivée des juifs d’Afrique du Nord pendant la décennie permit un développement et, en 1969, on compta 500 juifs à Nantes. La synagogue est également utilisée aujourd’hui comme centre communautaire.

En février 2024, la communauté juive nantaise a célébré les 154 ans de la synagogue, bâtie en 1870. À cette occasion, l’Association culturelle des amis du judaïsme de l’Ouest a ouvert ses portes pour des visites, une exposition et des conférences organisées afin de présenter l’histoire et le quotidien de la communauté juive de Nantes et du département.

Le 21 juillet 2024, une cérémonie s’est déroulée devant le monument des 50-Otages, en souvenir de la rafle du 16 juillet 1942, durant laquelle un descendant de Justes a témoigné.

Fabrice Rigoulet-Roze, préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire, Ariel Bendavid, rabbin de la région Bretagne et Pays de la Loire, et René Gambin, responsable de la communauté juive de Nantes, se sont exprimés à cette occasion. Ce dernier a rappelé le courage des Justes qui, au péril de leur vie, sauvèrent des juifs et leur exemplarité pour toutes les générations de Français. Olivier Château, adjoint au maire de Nantes, a ensuite déposé une gerbe, en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites et d’hommage aux « Justes » de France. Gilles Gautron, « petit-fils et fils de Justes », raconta ensuite l’histoire du réseau de Poitiers dont faisaient partie ses grands-parents et comment sa famille sauva des juifs pendant la Shoah.

Sources : Ouest France

La présence des juifs montbéliardais et dans la région semble remonter au 13e siècle. Les expulsions provoqueront le départ des juifs du territoire. On retrouve la trace d’une mention d’un peintre de la Cour, Salomon le Juif, au 16e siècle.

Dans l’esprit de la Révolution française et de l’émancipation des juifs de France, les juifs, principalement originaires de familles alsaciennes, s’installent à nouveau dans la région.

Ainsi, en 1793, Montbéliard accueille à nouveau des juifs. Ils seront 89 recensés en 1826, puis 221 en 1876.

Durant le 19e siècle, les juifs se réunissent dans des logements privés ou des salles louées afin de célébrer leur culte. La synagogue de Montbéliard est inaugurée le 29 novembre 1888.

Il demeure aujourd’hui peu de juifs à Montbéliard, mais certains habitants déploient de nombreux efforts afin que les offices y soient encore célébrés.

Une rue de Montbéliard porte depuis septembre 2025 le nom d’un survivant de la rafle du 24 février 1944 qui se déroula dans la ville. Une rue nommée du vivant de Pierre-Michel Kahn, dernier témoin et rescapé de cette rafle. La rue est située dans le quartier des hauts du Près-la-Rose.

Une cérémonie s’est déroulée en la présence de Kahn et de sa famille, ainsi que de la maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, et la maire adjointe de Ludwigsburg en Allemagne, Andrea Schwarz. Agé de 11 ans à en 1944, il fut sauvé par la résistante Lou Blazer, honorée du titre de Juste parmi les nations en 1966.

Source : L’Est Républicain

Il semble que la présence en Seine-et-Marne date du Moyen Âge. Parmi les villes où ils s’établirent, on compte Meaux, Lagny, Provins, Melun, Livry-sur-Seine, Bray-sur-Seine, Foljuif, Nemours, Château-Landon, Brie-Comte-Robert, Montoix, Pontault-Combault, Nangis, Lizy-sur-Ourcq, Coulommiers, Montereau-fault-Yonne, Donnemarie-en-Montois et Herbeauvilliers.

Suite à l’expulsion de 1394 et au retour graduel des juifs en France, la présence juive bellifontaine date probablement des séjours du Roi à dans le château, étant plus professionnelle ou intellectuelle que résidentielle. François 1er emmena probablement son médecin juif à Fontainebleau, eut un médecin juif originaire de Constantinople en 1538. Elie de Montaldo, médecin personnel de Marie de Médicis et du futur Louis XIII, obtint l’autorisation de pratiquer sa foi.

La Bibliothèque royale de Fontainebleau possédait des manuscrits hébraïques avant sa réunification à la Bibliothèque nationale. La reine Christine de Suède qui logeait au château en 1657, reçut des mains du savant chrétien Gilbert Gaulmin une centaine de manuscrits hébraïques. L’abbé Antoine Guénée, décédé à Fontainebleau en 1803, fut l’auteur des « Lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonais à M. de Voltaire » et eut des échanges vigoureux avec celui-ci au sujet de l’antisémitisme du philosophe. Une stèle érigée en son hommage se trouve actuellement à l’hôpital de Fontainebleau.

En 1784, des juifs s’installent à Fontainebleau. Lors du recensement de 1808, la communauté compte 121 juifs, dont une majorité d’enfants. La plupart ont des patronymes issus d’Alsace. À la fin du siècle, la ville possède une synagogue située rue des Trois Maillets, puis une autre dans la ruelle des Maudinés. En 1857, la communauté inaugure un nouveau temple, dessiné par l’architecte Nathan Salomon.

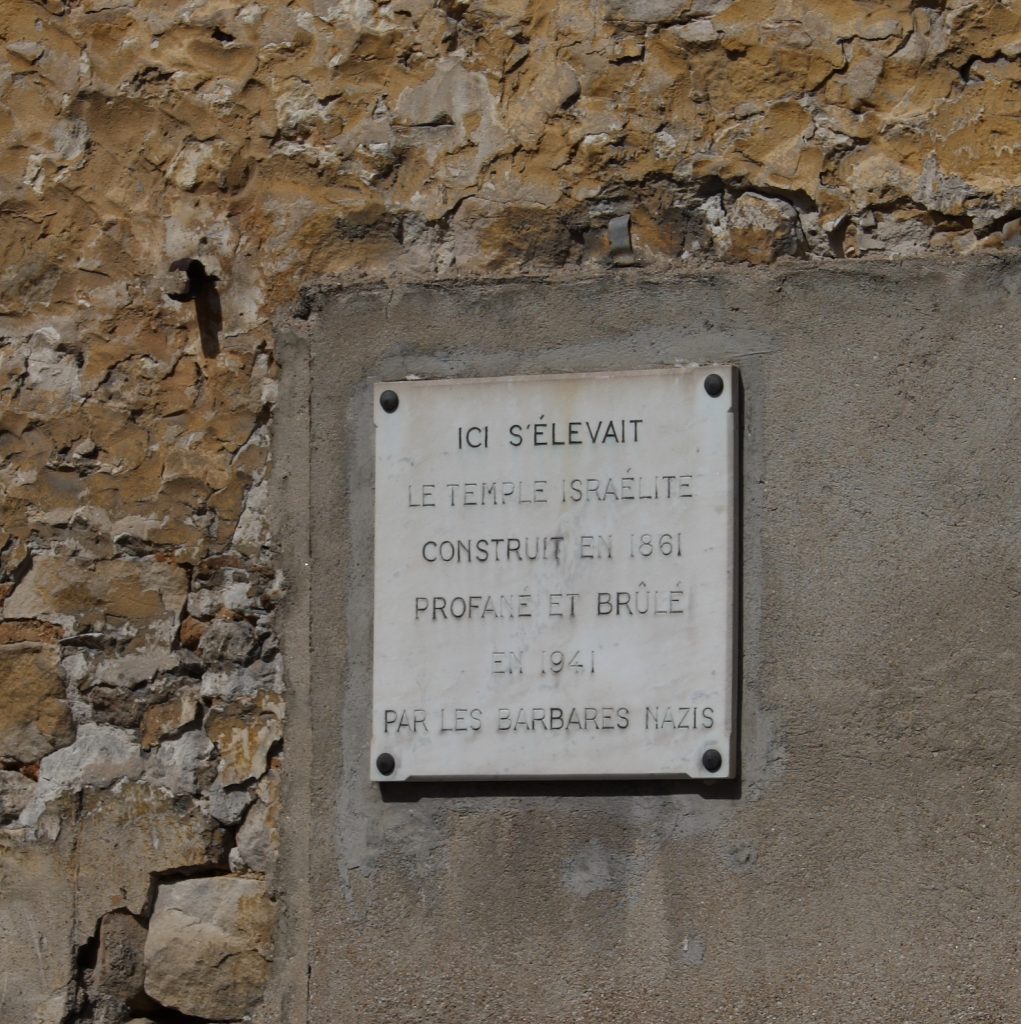

Pendant l’occupation, la synagogue est dégradée puis incendiée. Au lendemain de la guerre, la communauté se reconstruit grâce au retour de juifs de Fontainebleau exilés et de juifs sépharades venus dans les années 1960.

La formation officielle d’une communauté clermontoise remonte à 1808 lorsqu’Israël Waël, qui la dirige alors, fait le don d’un jardin afin d’y établir un cimetière juif.

David Marx, le Grand rabbin de Bordeaux, inaugure la synagogue de Clermont-Ferrand le 20 mars 1862. La synagogue de la rue des Quatre-Passeports est construite dans une maison privée par l’architecte local François-Louis Jarrier. Cela, grâce au don du gendre d’Israël Waël et nouveau dirigeant de la communauté, Vidal Léon.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le Séminaire israélite s’y installe provisoirement après l’occupation de Paris. Lors de l’occupation de Clermont-Ferrand, de nombreux juifs sont raflés. La synagogue restera en activité jusqu’en 1943.

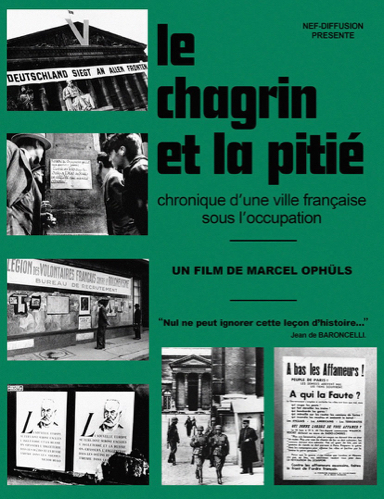

Clermont-Ferrand fut la ville choisie par le réalisateur français Marcel Ophüls pour y tourner « Le Chagrin et la pitié ». Un documentaire poignant sur l’Occupation, permettant de ne plus passer sous silence de nombreux éléments de la guerre, notamment les actes de courage, mais aussi la collaboration du « quotidien ». Censuré à sa sortie, il fut diffusé après 10 ans à la télévision en 1981.

Au lendemain de la guerre, la synagogue est vendue puis rachetée bien plus tard par le mécène Edmond Safra afin qu’elle serve d’espace culturel et pédagogique consacré à l’histoire des juifs et à la mémoire des Justes en Auvergne.

Ainsi, suite à de grands travaux de restauration, le Centre culturel Jules Isaac y accueille depuis 2013 une exposition permanente, des conférences et des rencontres afin de partager le patrimoine culturel juif de la ville et l’histoire des Justes qui les sauvèrent pendant la guerre. En 2024, le Centre diocésain de pastorale a accueilli une exposition dédiée à l’histoire et la mémoire des Justes.

Ville estudiantine, avec de magnifiques musées, notamment autour de l’incomparable place Stanislas, Nancy est un des joyaux de la Lorraine, rendant hommage à différentes périodes de l’art classique, mais également moderne.

La présence juive nancéenne semble dater du moyen âge, comme l’atteste l’expulsion dont ils furent victimes en 1176. Le duc de Lorraine favorise l’arrivée des juifs au début du 13e siècle. Il leur permet de louer un terrain à Laxou afin de l’utiliser comme cimetière pour Nancy et les villages environnants. Avant sa désaffection, suite à l’expulsion des juifs du duché en 1477, des pierres tombales de ce cimetière furent utilisées pour la construction d’une église. Il s’agit de l’unique témoignage matériel de la vie juive médiévale en Lorraine. Elles se trouvent actuellement au Musée lorrain, qui est actuellement fermé pour rénovations jusqu’à 2029.

Cinq familles juives, qui avaient obtenu un droit de résidence à Nancy en 1636, sont expulsées en 1643. Léopold, duc de Lorraine, émet en 1698 des ordonnances accusant les juifs de contrats illicites, mais en 1710 il leur permet de se réinstaller officiellement à Nancy. Le duc ayant recours au banquier messin Samuel Lévy, il le nomme receveur général des Finances, avant de l’emprisonner et de l’expulser. Le duc limite en 1721 la présence juive. En parallèle, il autorisa une synagogue à Boulay et reconnut un chef de la communauté, le nancéen Moyse Alcan.

En 1754, un acte ducal reconnait la communauté juive de Nancy, sous Stanislas Leszczinski qui, dès 1737, autorise les juifs à se choisir un rabbin. Leur situation économique est précaire, souffrant des interdictions de pratiquer des métiers liés à l’agriculture et l’artisanat. Ainsi, ils sont limités à certaines activités commerciales, en tant que marchands de bestiaux, chevaux et grains ou colporteurs.

Suite à une requête auprès de Louis XIV, les juifs sont autorisés à construire des synagogues, cinq siècles après l’ordonnance leur interdisant cela. Ainsi, sont inaugurées à Lunéville (1786) puis Nancy (1788) deux synagogues, les premières de style moderne en France, construites par l’architecte Augustin Piroux. Celle de Nancy fut agrandie en 1841 et en 1861. Sa façade fut transformée en 1935. De l’édifice d’origine, il demeure l’Arche sainte, avec des colonnes de marbre et un style corinthien.

Le souffle de l’Emancipation de 1789 souffle sur la lorraine également. C’est d’ailleurs dans la région, inspirée également par l’œuvre de Mendelssohn et la Haskalah, que le périodique Ha-Meassef compte le plus d’abonnés après Berlin.

Le ministre Malesherbes anime une commission dans ce sens à laquelle participent le Nancéen Berr Isaac Berr et les Messins Pierre-Louis de Lacretelle et Pierre-Louis Roederer. Ce dernier fut l’instigateur du concours organisé par la Société des sciences et arts de Metz qui soumit à la réflexion des candidats la question « Est-il des moyens de rendre les juifs plus utiles et plus heureux en France ? ». Trois mémoires furent couronnés : ceux de Claude-Antoine Thiéry, Zalkind Hourwitz et surtout celui de l’Abbé Grégoire. Lequel défendit à l’Assemblée nationale l’accès pour les juifs aux droits et devoirs de la citoyenneté. Son « Essai sur la régénération physique, morale et politique des juifs » parait en 1789 après avoir remporté le prix de l’Académie. L’Emancipation des juifs décrétée le 27 septembre 1791 leur permet donc d’accéder aux écoles, métiers et obligations de tout citoyen.

Également très présents dans ces combats et marquant l’intégration réussie des juifs de France par l’Emancipation, la famille nancéenne Berr. Isaac Berr s’installa à Nancy en 1724, ouvrant un commerce de tissus de luxe et devenant « marchand ordinaire » de la Cour. Ce succès permit à ses enfants, en particulier Berr Isaac Berr de s’engager pour l’Emancipation des juifs de France en devenant le représentant les juifs de Lorraine aux Etats généraux de 1789, puis en siégeant au Grand Sanhédrin. Son neveu, Jacob Berr (1762-1836) publie deux pamphlets sous la Révolution en faveur de l’Emancipation des. Lion Berr (1768-1826), frère de Jacob, devient un des premiers juifs officiers de l’armée en 1800.

Tout le long du 19e siècle, le judaïsme lorrain baisse numériquement, au profit des régions parisiennes et lyonnaises. Ainsi, en 1853, ils ne sont plus que 1400 juifs nancéens. Parmi les figures importantes de cette époque et preuve du dynamisme du judaïsme lorrain, on peut citer Marchand Ennery (1792-1852), grand rabbin de France.

Au sein de la main-d’œuvre venue reconstruire la France après la Première Guerre mondiale, on retrouve de nombreux juifs polonais. Ils sont principalement ouvriers dans le textile, la sidérurgie et l’industrie chimique. Ces juifs nancéens créent en 1924 l’Association Cultuelle Israélite de Rite Polonais, rebaptisée plus tard Association Culturelle Juive (ACJ) . Ainsi, ils y perpétuent le partage de la culture yiddish et y installent un oratoire pour prier.

Œuvre importante du patrimoine culturel juif, La Revue juive de Lorraine, créée en 1925 par le nancéen Robert Lévy. Laquelle se spécialise dans la publication d’études historiques et de textes approfondissant la connaissance du judaïsme. Elle est ensuite dirigée par le rabbin Paul Haguenauer entre 1927 et 1940, puis entre 1948 et 1969 par le rabbin Simon Morali.

Durant l’occupation, des inspecteurs de police préviennent les juifs d’une rafle imminente en juillet 1942 et en sauvent ainsi 385. 32 juifs furent arrêtés, soit parce qu’ils n’avaient pas trouvé de lieu de fuite ou crû l’avertissement. Le sauvetage fut organisé par les inspecteurs Edouard Vigneron et Pierre Marie.

Ils chargèrent leurs hommes Charles Bouy, Henri Lespinasse, Charles Thouron, Emile Thiébault et François Pinot de prévenir les juifs et aussi de les aider à quitter la ville, notamment en fournissant de faux papiers ou en les hébergeant. L’histoire est longuement racontée par Lucien Lazare dans le Livre des Justes. D’autres policiers travaillant dans un autre service, tel Marcel Galliot, sauvèrent également des juifs nancéens.

Né en 1871 à Bergheim dans le Haut-Rhin, Paul Haguenauer quitta la région occupée par les Allemands suite à la défaite de 1870 et s’engagea dans l’armée par esprit patriotique. Il devint ensuite rabbin à Remiremont en 1898, puis Grand rabbin de Constantine en 1901 et ensuite à Besançon en 1907. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, il devint aumônier militaire tout le long de celle-ci et fut décoré de la Croix de Guerre pour sa bravoure. En 1919, Paul Haguenauer fut nommé Grand rabbin de Nancy, participant à de nombreuses œuvres sociales auprès de l’ensemble de la population nancéenne. Un poste qu’il occupa jusqu’en 1944, lorsqu’il fut arrêté avec son épouse Noémie, détenus à Ecrouves, puis Drancy avant d’être déportés à Auschwitz où ils sont assassinés le 16 avril 1944.

Gustave Nordon, enfant d’une famille juive démunie né en 1877 à Malzéville, devient à 12 ans, ouvrier dans une chaudronnerie. Il apprend le traçage des pièces mécaniques auprès d’ingénieurs et publie à 18 ans un manuel qui rencontre un franc succès. En 1904, Gustave Nordon quitte Malzéville pour créer son atelier de tuyauterie, rue des Tanneries, à Nancy. Au sein de la société « Nordon frères », il prône et met en œuvre l’amélioration des conditions de vie des ouvriers, promeut l’idée de « jardins ouvriers » sur des terrains qu’il achète à cet effet et les aide à avoir accès à la propriété immobilière. Par ailleurs, il sera le premier chef d’entreprise à accorder 8 jours de congés payés en 1930. Durant la Seconde Guerre mondiale, Gustave Nordon livre en personne des denrées aux juifs prisonniers du camp d’internement d’Ecrouves. Le 9 août 1941, il est évincé de sa propre entreprise, du fait de sa judéité. Il est remplacé par son second Marcel Courtot, lequel continuera secrètement à soutenir les prisonniers et tentera de sauver les Nordon d’une imminente arrestation. Gustave et sa femme Berthe sont arrêtés le 2 mars 1944, transférés à Drancy, puis déportés à Auschwitz où ils sont assassinés le 16 avril 1944. Un pont nancéen porte le nom de Gustave Nordon . Au lendemain de la Libération, Marcel Courtot aida les 170 rescapés juifs du camp d’Ecrouves. Il sera reconnu Juste parmi les Nations en 2001.

Une plaque a été posée sur la cathédrale en hommage au Cardinal Eugène Tisserant, né en 1884 à Nancy et reconnu Juste parmi les Nations en 2021. En 1939, il s’oppose ouvertement aux lois raciales promulguées en Italie. Lorsque Guido Mendes est licencié de son poste de directeur d’un hôpital romain, le cardinal Tisserant le soutien en lui décernant une médaille d’honneur de la Congrégation des Églises orientales. Il tentera d’aider de nombreuses personnes à obtenir des visas d’immigration, avec plus ou moins de succès. Parmi eux, la famille Mendes, le rabbin Nathan Cassuto et les professeurs Giorgio Levi Della Vida et Aron Friedman à trouver un emploi aux États-Unis en 1938.

En 2013, quatre plaques sont posées par la municipalité de Nancy, devant les écoles Didion, Braconnot, Ory et Jean Jaurès, lors d’une cérémonie en présence du maire André Rossinot, les élus et représentants de la communauté juive. Cela, à l’initiative de Charlotte Goldberg, afin de commémorer les 357 enfants âgés de 4 à 15 ans, déportés et assassinés dans les camps. Enfant cachée par une nancéenne et ayant perdu la plupart des membres de sa famille pendant la Shoah, Charlotte Goldberg (1936-2016) témoigna régulièrement dans les écoles et fut à l’initiative également de la pose de plaques à l’école de Raugraff en 1994 et au lycée Jeanne d’Arc en 2002.

Une place des Justes relie la rue du Grand rabbin Haguenauer au boulevard de l’Insurrection du Ghetto de Varsovie . Elle fut inaugurée en 2002 par Simone Veil, rescapée des camps qui deviendra présidente du Conseil de l’Europe, dont une partie de la famille est nancéenne. En 2018, un an après le décès de celle-ci, Laurent Hénart, le maire de Nancy, inaugura une place Simone Veil en face de la gare.

Afin de perpétuer et saluer cet esprit de révolte contre l’occupant, l’Association Culturelle Juive de Nancy (ACJ) célèbre chaque année la Révolte du Ghetto de Varsovie. Le lieu accueille d’ailleurs une toile du peintre Mané Katz, L’insurrection du ghetto de Varsovie.

Il y a également à Nancy le centre communautaire André Spire , qui, comme l’ACJ, propose de nombreuses activités culturelles et dispose d’un oratoire.

La venue des juifs sépharades dans les années 1960 permet de redonner un dynamisme religieux. Représentant une grande partie de la communauté actuellement, la synagogue alterne les rites ashkénaze et sépharade le shabbath. De grands cantors tels André Stora et Michel Heymann ont profondément marqué les juifs nancéens, comme le montra le film consacré à la communauté par Josy Eisenberg dans son émission télévisée hebdomadaire.

Le cimetière juif est situé dans le cimetière de Préville, avenue de Boufflers. A l’entrée, un monument du souvenir rend hommage à l’assassinat d’une partie de la communauté juive de Nancy. Le nom de chaque enfant disparu est inscrit sur une petite stèle placée devant des arbustes posés par des écoliers en 1987.

La ville de Nancy accueille évidemment de très beaux et originaux musées. Parmi ceux-ci et à proximité du cimetière, la Villa Majorelle, ancienne propriété de l’artiste Louis Majorelle, avec ses nombreuses œuvres étonnantes d’Art nouveau. En parlant d’Art nouveau, la sublime Brasserie L’Excelsior, construite en 1911, ravit les touristes et locaux.

Le Musée Lorrain , qui se trouve sur la très belle place Stanislas, représente un magnifique hommage aux différentes époques historiques de la région. Une de ses salles présente de nombreuses œuvres de judaïca. Des gravures et livres anciens exposés par tiers afin de ne pas trop les abimer. En 2009, le musée a d’ailleurs accueilli une très belle exposition intitulée « Les Juifs et la Lorraine, un millénaire d’histoire partagée ».

Le musée des Beaux-Arts de Nancy borde la place Stanislas et présente de nombreuses œuvres d’artistes européens. En 2023-2024, il a consacré une exposition à « René Wiener : lorrain, juif et moderne ».

En juillet 2025, la plaque en mémoire d’Yitzhak Rabin, posée dans le parc de la Pépinière de Nancy a été vandalisée. Un acte condamné par le maire, les élus et les habitants nancéens.

Rencontre avec l’équipe dirigeante de l’ACJ

Jguideeurope : Comment a évolué l’association au fil du temps ?

ACJ : Au départ, l’association créée en 1924 par des migrants originaires de Pologne, d’Ukraine, de Lituanie et de Roumanie se situait dans un lieu différent. Lesquels souhaitaient avoir à la fois une vie religieuse et culturelle distinctes. La rue des Ponts, sur laquelle se trouve aujourd’hui d’ACJ, accueillait à cette époque des ateliers de fabrication textile et des vendeurs de shmates, étant à proximité du marché. Lorsque les premières générations de migrants de cette région sont arrivées, ils étaient assez pauvres et travaillaient durement dans ces métiers afin d’envoyer leurs enfants poursuivre de longues études.

L’association a joué son rôle avec un oratoire qui fonctionnait. Suite à la guerre, l’association s’est reconstituée avec des sensibilités un peu différentes. Très marquée par la participation à toutes les nuances politiques : du sionisme de gauche, au communisme et au bundisme. Ce qui a amené progressivement à une vie de plus en plus culturelle et moins cultuelle, d’où le changement de nom, passant de Association Cultuelle Israélite de Rite Polonais à Association Culturelle Juive.

Quels objets symbolisent ces différentes époques ?

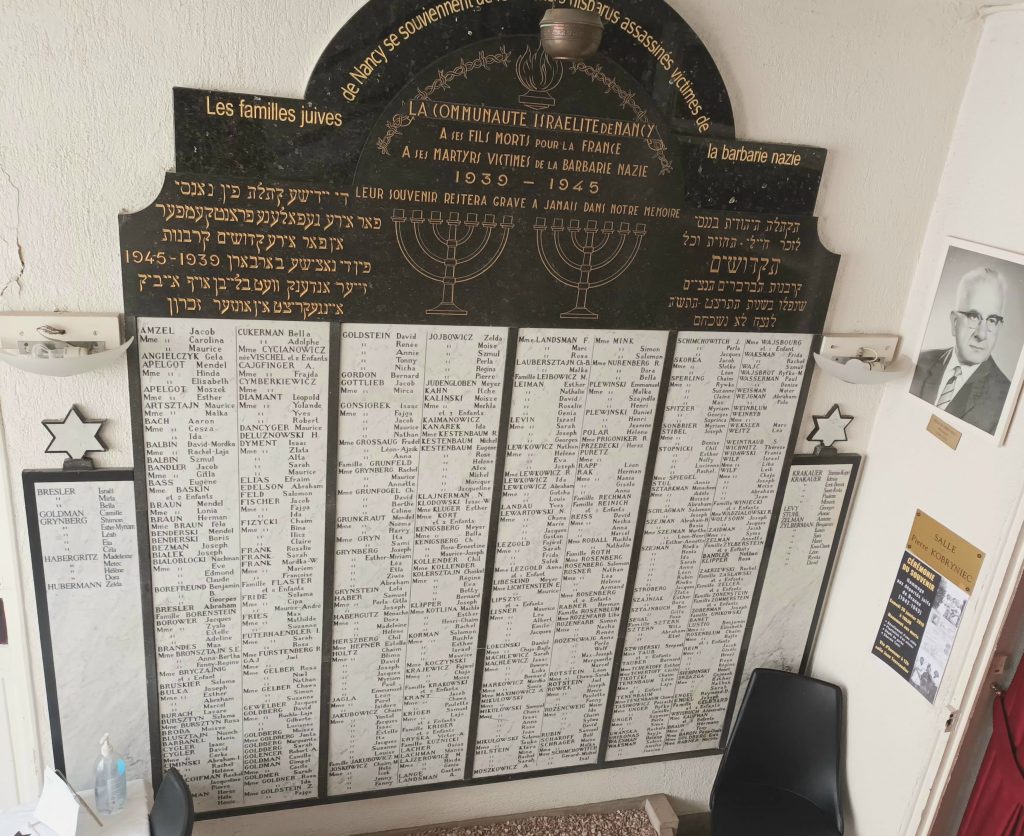

En bas est situé l’oratoire et le tableau de Mané Katz datant de 1946 et peint en hommage à l’insurrection du Ghetto de Varsovie. Ainsi que sa fresque des Klezmorim, qui est devenue l’emblème de notre association. Celle-ci témoigne de la façon dont Mané Katz s’est senti à l’aise dans cette communauté et a voulu la remercier. A l’entrée se trouve la stèle mémorielle avec les noms de toutes les personnes assassinées. Nous avons également une des plus grandes bibliothèques yiddish de France, après celles de Paris. Elle contient plus de 3000 livres.

Quelles sont les activités culturelles proposées ?

Notre association continue à être active et réunit des membres juifs et non juifs intéressés par cette culture. Avec des temps forts le long de l’année. Le deuxième week-end de septembre se déroule le Festival du « Livre sur la Place » dont l’ACJ est partenaire. A chaque édition, au moins une conférence est organisée dans notre association ou au centre communautaire Spire. Nous participons au Festival « Diasporama » avec la projection de films à thématique juive. Et puis, bien sûr, les « Journées Européennes de la Culture Juive », principalement animées par l’universitaire Danielle Morali, qui est également la fille de l’ancien grand rabbin de Nancy, Simon Morali.

Et concernant les thématiques mémorielles ?

Le yizkor est effectué chaque année à l’association devant la grande plaque en marbre en souvenir des déportés, avant celui prononcé à la synagogue. Des commémorations ont lieu régulièrement en souvenir de l’insurrection du Ghetto de Varsovie, principalement en mars-avril. En novembre, dans le parc de la Pépinière, près de l’allée de Kyriat Shmona , ville avec laquelle Nancy est jumelée, on commémore l’assassinat de Rabin face à un arbre planté là-bas, en présence d’officiels de la ville. La municipalité est d’ailleurs en train de créer un parcours mémoriel.

La présence juive lilloise est indiquée dès le Moyen Âge. De nombreuses rues des Juifs existent dans la région à cette époque, notamment à Lille, Bavai, Maroilles et Sains.

En 1023, trente juifs de Lorraine sont autorisés par le Comte de Baudouin à s’établir dans le Nord, dans les villes de Hautmont, Bavai et Cambrai. À l’image des autres communautés juives de la région, les juifs sont expulsés du Royaume en 1394.

Leur retour dans la région se concrétisa à la veille de la Révolution, avec la venue notamment de juifs alsaciens. Lors de la création des consistoires, le Nord dépendait de celui de Paris. En 1809, selon un recensement, il y avait cent soixante-six juifs dans Nord et soixante-trois dans le Pas-de-Calais.

En 1891, la synagogue de Lille est inaugurée. Le bâtiment est de style romano-byzantin. Le nef de 17 mètres est soutenue par douze piliers de fonte symbolisant les douze tribus. Une sculpture des Tables de la Loi se trouvent au sommet de la synagogue.

En 1932, il y a plus de cinq cents familles juives lilloises, 90 aux environs de la ville, 116 à Valenciennes et ses environs, 300 à Lens et ses environs, 45 à Douai, 44 à Roubaix-Tourcoing, 33 à Dunkerque, 30 à Boulogne-sur-Mer, 16 à Calais et 40 à Amiens.

Parmi les grandes personnalités de la ville, Armand Lipman, né en 1857, est le fils du Grand rabbin du Lille : Benjamin Lipman. Officier sorti de polytechnique, il combattit pendant la Première Guerre mondiale, comme ses trois fils. Le Commandant Lipman fut surtout connu comme journaliste, participant aux revues Foi et Réveil, L’Univers Israélite, Archives Israélites et la Revue Juive de Lorraine. Il participe également aux activités de l’Alliance Israélite Universelle.

De nombreux réfugiés s’installèrent dans l’entre-deux-guerres dans la région de Lille. Pendant l’occupation, en octobre 1941, 987 Juifs furent recensés pour le département du Nord, les autres ayant choisi l’exil. Lille et le Nord relevant du Gouvernement militaire de Bruxelles, la grande rafle se déroula en même temps que celles de Belgique : le 11 septembre 1942. Des Juifs furent arrêtés et emmenés par trains jusqu’à Malines et d’autres parqués dans des camps de travail pour édifier le Mur de l’Atlantique de l’été 1942 à l’été 1944.

Les survivants de la Shoah rebâtirent la communauté après la guerre. Une présence renforcée par l’arrivée des sépharades dans les années 60. Il y a aujourd’hui environ 3000 juifs dans la région lilloise.

« En dehors de Versailles, j’ignorais qu’on pouvait parler de vue », déclare Jean Gabin dans le film Le Gentleman d’Epsom. Versailles est effectivement immortalisée par son histoire, ses rois et reines, son château et ses œuvres d’art et ses jardins, comme en témoignent les cars de touristes qui se succèdent.

Mais la ville située au sud-ouest de Paris accueille également une vie juive très active depuis la fin du 19e siècle. Symbole contemporain de cette vivacité, le fait que la première édition française de Limoud se déroula à Versailles en 2006.

Si la présence juive dans la région date probablement du Moyen Age, la communauté versaillaise a été principalement constituée à partir de 1870 lorsque des juifs alsaciens, refusant comme de nombreux autres Français la domination allemande, quittèrent l’Alsace pour vivre dans d’autres régions et villes, dont Versailles.

De nombreux juifs versaillais furent assassinés pendant la Shoah. Leur engagement dans la Résistance est important. À titre d’exemples, Lola Wasserstrum qui distribua des tracts anti-nazis aux abords de la caserne de Versailles et fut arrêtée le 31 août 1942. Mais également Charles Weil et Pierre Feist, combattants des maquis de la Montagne Noire.

Autre célèbre résistant versaillais, le docteur Paul Weil. Arrêté avec un groupe de Franc-Tireur suite à la destruction du siège du PPF à Vichy, il survit à la déportation et se réinstalle après-guerre à Versailles où il continue à exercer son métier de médecin. En 2004, la municipalité lui rendit hommage en posant une plaque aux abords de la rue Champ Lagarde, Rond-point Paul Weil . Un monument a été érigé à la mémoire des victimes de la Shoah dans le cimetière juif de Versailles.

Ce n’est qu’avec l’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord dans les années 1960 que la communauté juive pourra être revigorée, constituée aujourd’hui de quelques centaines de familles.

La Synagogue

La première synagogue date de l’Ancien Régime et fut située au 9 avenue de Saint-Cloud à Versailles. Une plus grande synagogue s’avéra nécessaire au 19e siècle. En 1853, celle-ci inaugura un nouveau lieu de culte dans une portion de l’ancien hôtel du Duc de Richelieu, situé à côté, au 36 avenue de Saint-Cloud.

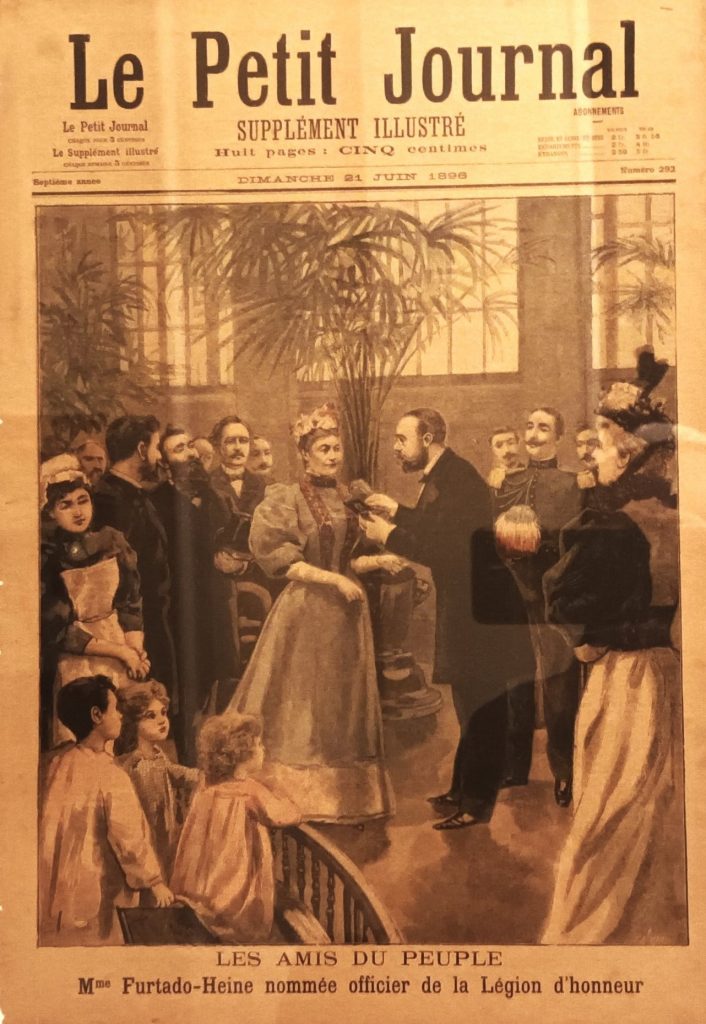

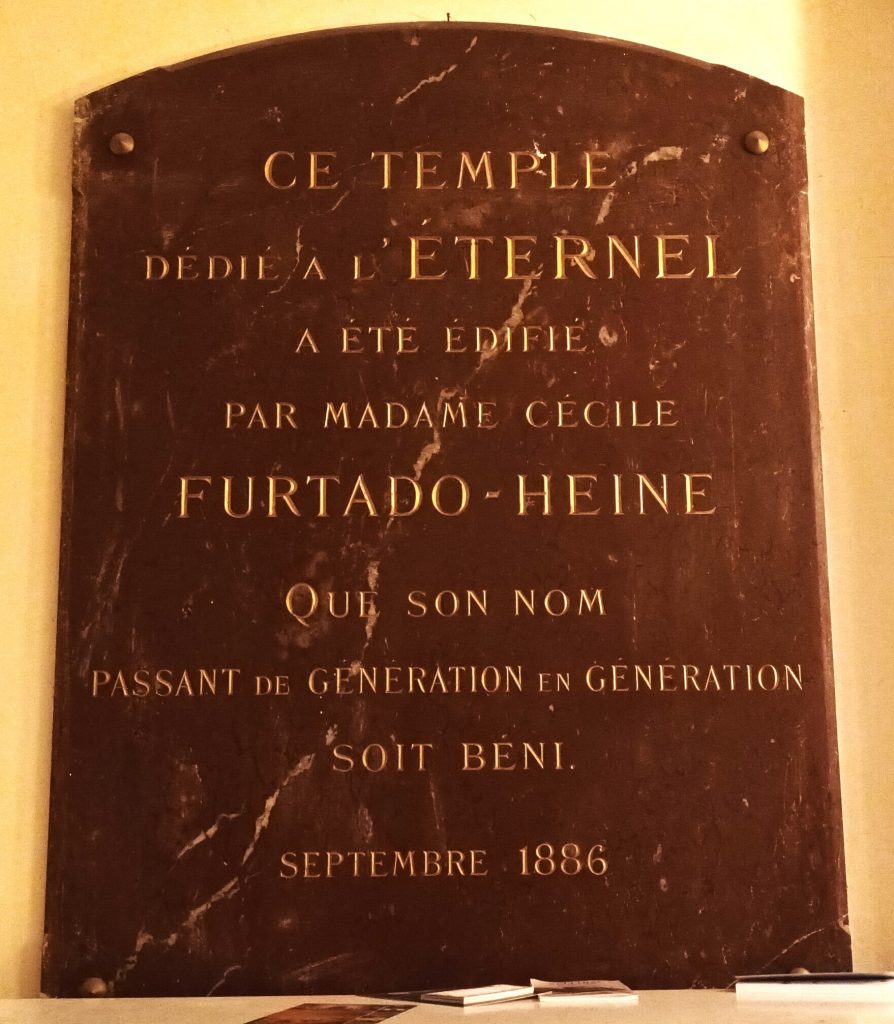

Le bâtiment devenant insalubre, une demande fut effectuée auprès des autorités locales pour la construction d’un nouveau temple israélite rue Albert Joly. En 1883, grâce aux fonds fournis par Cécile Furtado-Heine (1821-1896), le consistoire israélite de Paris put y acheter un terrain. Dans une lettre datée du 9 décembre 1882. Madame Furtado-Heine confirma son soutien au dirigeant communautaire Maurice Cerf : « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous faire part que je mets 200 000 francs à vos dispositions pour bâtir un temple israélite que j’offre à la communauté de Versailles. Je désire que le temple soit construit avec deux sacristies, dont l’une servira pour le service habituel et l’autre sera destinée à servir d’école pour les enfants. En plus, je désire un logement modeste mais convenable pour le rabbin et un autre pour l’officiant… »

Cécile Furtado-Heine avait d’ailleurs participé avec Daniel Oziris Ifla au financement de la synagogue de la rue Buffault à Paris. Elle se consacra amplement à la philanthropie tout au long de sa vie. En organisant notamment des ambulances durant la guerre de 1870, en créant une école pour jeunes aveugles, un dispensaire et une crèche dans le 16e arrondissement, ainsi qu’un dispensaire à Levallois. Elle offrira aussi une école maternelle à Bayonne et sa villa de Nice au ministère de la Guerre afin qu’elle soit transformée en maison de repos pour officiers.