La ville d’Hohenems est située dans la région du Vorarlberg. En 1617, une charte ducale rend la douzaine de familles juives qui avaient fui Burgau pour Hohenems égale aux familles chrétiennes à tous points de vue. Au XVIIe siècle, la ville compte environ douze familles.

Huit ans après que Hohenems passe sous contrôle autrichien en 1765, la ville compte 227 juifs, soit 10% de la population totale. La communauté vivait dans la Judengasse, la rue des juifs. Un édit promet, sans grand succès, protection à la communauté en 1769. En 1813, la communauté est incorporée à la ville. Jusqu’à 1848, de nombreux conflits font rage entre la communauté juive et le reste de la ville, principalement pour des questions d’impôts. Interdits de commerce dans la région du Vorarlberg, les juifs d’Hohenems deviennent des marchands réputés en Suisse et en Allemagne. Entre 1849 et 1878, la communauté est de nouveau séparée de la ville et élit son propre maire.

Un hevra kadisha fut fondé en 1760 et une synagogue en 1772. La communauté possédait sa propre école élémentaire (1784), mikveh, abattoir rituel et environ vingt-deux organisations culturelles ou charitables. Au milieu du XIXe siècle, une bonne partie de la communauté émigre aux États-Unis. En 1860, la population juive avait déjà diminué de moitié. Après la Constitution de 1867 qui autorisait aux juifs à s’établir dans le lieu de résidence de leur choix, la communauté d’Hohenems décline rapidement : 455 en 1866, 221 en 1869, 165 en 1878. Il ne restait plus que 10 juifs dans la ville en 1939. La synagogue fut sévèrement endommagée en 1938, les juifs déportés à Vienne en 1940. Il reste aujourd’hui un membre de la communauté à Hohenems. À noter, Hohenems est également la ville natale du célèbre hazzan et compositeur Salomon Sulzer.

La Synagogue

La synagogue fut construite en 1771 par Peter Bein, architecte baroque originaire de Bregenzerwald. Sa construction, qui se distingue par une voûte cylindrique, représente un exemple unique d’architecture rurale baroque.

Si son intérieur était de facture classique, la synagogue se distinguait par ses fresques figuratives qui représentaient des thèmes originaux tels que la création de la lumière, la révélation sur le mont Sinaï, et une mer de nuages parsemés d’éclairs au centre de la synagogue. Entre 1863 et 1867, l’architecte suisse Felix Wilhelm Kubly procéda à une rénovation du lieu de culte. Une galerie supplémentaire, financée par Salomon Sulzer, fut également ajoutée au bâtiment.

En 1954, la synagogue endommagée fut transformée en caserne des pompiers. Le bâtiment avait en effet été racheté par la municipalité, faute de communauté pour l’occuper. Il fallut attendre 2003 pour que le lieu soit réhabilité par les architectes Ada et Reinhard Rinderer et réouvert sous la forme d’une école de musique en 2004. Même si le lieu est désacralisé, la visite en est conseillée : en effet, les architectes ont pris soin de reproduire la forme originale de la disposition synagogale d’origine.

Le mikveh

Construit en 1829, le mikveh venait remplacer le bain rituel situé au sous-sol de la synagogue et qui souffrait de la pénétration de l’eau, menaçant les fondations de la synagogue. Situé à côté de l’école, le mikveh était un bâtiment modeste et dépouillé. On pense que le bain rituel fut utilisé (uniquement par des femmes puisqu’il n’y avait qu’une salle) jusqu’à la fin du XIXe siècle. En 1938, le bâtiment est « aryanisé », puis vendu au plus offrant après la guerre et transformé en atelier. En 1996, le bain rituel fut excavé et le bâtiment restauré en 2009. Vous pouvez aujourd’hui visiter le mikveh (adressez-vous pour cela au Musée juif). Les vitrines présentant des objets trouvés lors de l’excavation valent la visite de ce lieu.

L’école

Construite par la communauté entre 1824 et 1828, l’école juive d’Hohenems fut le théâtre d’une histoire passionnante et quasiment unique en Autriche : elle fut en effet au cœur d’une controverse sur les échanges et les coopérations entre les élites chrétiennes, protestantes et juives. Dès la fin du XIXe siècle en effet, le climat libéral de la ville pousse les professeurs à enseigner en Allemand. L’école a excellente réputation, et une centaine d’élèves n’appartenant pas à la communauté juive y sont inscrits. Cet esprit d’ouverture a pavé le chemin de la création de lieux, comme le Café Kitzinger ou le club Frohsinn, qui rassemblaient l’élite intellectuelle de la ville, nonobstant l’appartenance de leurs membres à des communautés religieuses différentes, et bien souvent en conflit.

Le succès de cette école n’a cependant pas survécu à l’antisémitisme ambiant. En 1896, un arrêté régional défend les élèves catholiques de s’inscrire à l’école juive. De plus, le nombre de membres de la communauté juive déclinant, l’école ferme finalement ses portes en 1913. En 1918, la municipalité entend contester que le bâtiment soit la propriété de la communauté juive. Le bâtiment est « aryanisé » en 1938. Après la Seconde Guerre mondiale, l’ancienne école accueille des ouvriers immigrés. Après des années de discussions, le bâtiment est finalement entièrement rénové en 2009 par le Jüdische Schule KG. Il abrite aujourd’hui le restaurant Moritz et l’auditorium culturel Federmann.

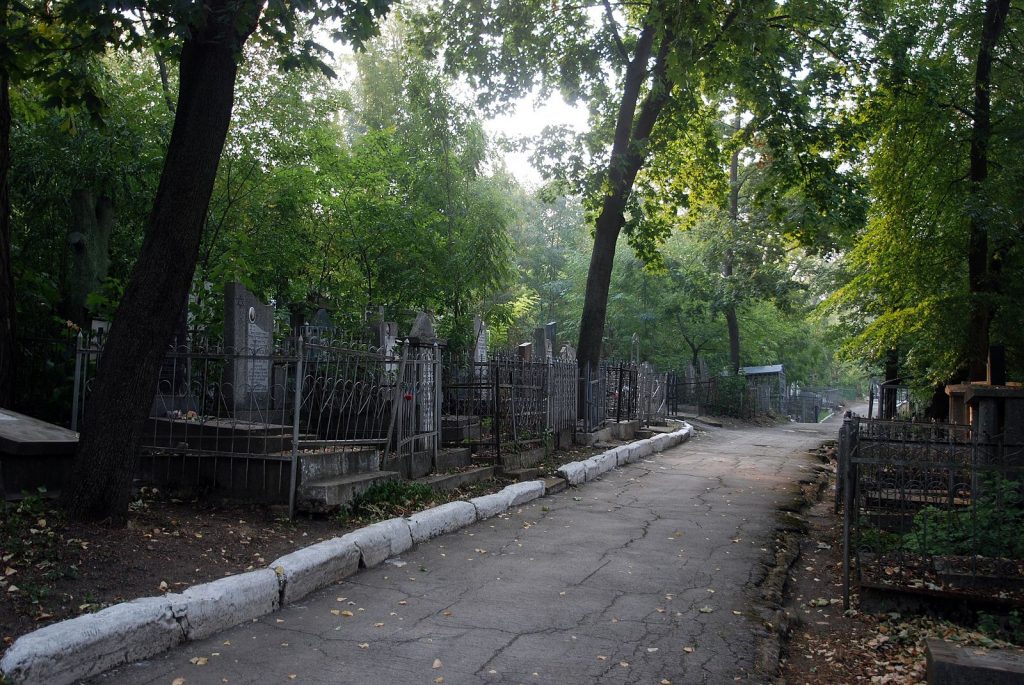

Le cimetière

Aussi vieux que l’implantation de la communauté juive dans la ville, le cimetière juif d’Hohenems date de 1617. Il compte environ 500 tombes, dont 370 très bien préservées. Le cimetière fut confisqué puis vandalisé en 1938. Cependant, il survécut à la Seconde Guerre mondiale sans être détruit. En 1954, un groupe de descendants de la communauté juive d’Hohenems se constitue pour racheter et assurer la préservation du cimetière. Même si la communauté juive a disparu, le cimetière est toujours en activité, et des concessions sont même achetées par des membres de la communauté de la région.

Le Musée juif de la ville a effectué un travail remarquable de documentation photographique du cimetière. Il a également mis en ligne une base de donnée (consultable en cliquant ici) de toutes les tombes, inscriptions et localisations. La porte du cimetière est verrouillée, vous pouvez emprunter la clé pour le visiter en vous adressant au Musée juif.

Le Musée juif

Fait assez rare pour être souligné, la ville d’Hohenems accueille aujourd’hui l’un des plus dynamiques et innovants musée juif d’Europe. La collection permanente expose des documents sur la communauté juive de la ville depuis le XVIIe siècle, mais ne tombe pas dans l’écueil de vouloir présenter aussi exhaustivement l’histoire de la communauté que les musées de Berlin ou de Varsovie, par exemple. De manière concrète, cela veut dire que le musée garde une grande indépendance curatoriale et se permet des expositions originales, dont certaines ont fait le tour du monde : une exposition sur le kitsch juif intitulée Schlock Shop, ou encore un état des lieux de la présence juive dans la production musicale au XXe siècle, Jukebox. Jewkbox!, qui a ensuite été exposé au musée POLIN à Varsovie, puis au Musée juif d’Amsterdam.

Tous les dix ans, le musée accueille la réunion des descendants de la communauté juive d’Hohenems. Le dernier rassemblement, en 2017, pour les 400 ans de l’existence de la communauté, a rassemblé 200 descendants, venus des États-Unis, d’Italie et de Suisse dans cette ville où il ne reste aujourd’hui plus qu’un seul résident juif.

Les premiers juifs se sont vraisemblablement installés à Mir au XVIIe siècle. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 2 400 membres de la communauté y vivaient, soit la moitié de la population de la ville. Une célèbre yeshiva lituanienne participait au rayonnement de cette ville pour les juifs d’Europe.

La totalité des juifs de Mir fut assassinée par balles, sauf 200 échappés la veille de la dernière fusillade allemande, en août 1942, grâce à l’aide d’Oswald Rufeisen. La majorité des survivants rejoint les rangs des partisans dans la forêt.

Si la ville est de Mir est connue pour son magnifique château, elle abrite également une synagogue. Il est conseillé de visiter le musée Mirskoy Posad pour vous renseigner sur l’histoire de la ville et de sa communauté juive.

Bâtie en 1896, le bâtiment de la synagogue a été rénové en 2005 et abrite aujourd’hui un hôtel. L’ancienne yeshiva lituanienne est devenue une bibliothèque. Il n’y a aujourd’hui plus de juifs à Mir.

De Mir à Jérusalem, en passant par Kobé : l’aventure de la plus grande Yeshiva du monde

La yeshiva de Mir fut fondée en 1885 et a joué un rôle central dans la vie de la communauté locale, régionale, et mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, la yeshiva fut transférée à Poltava en Ukraine. Elle s’établit à nouveau à Mir en 1921. Dans la période de l’entre-deux-guerres, elle devient le centre d’études juives le plus connu du monde. Elle accueille 500 étudiants, venus d’aussi loin que les États-Unis ou l’Australie. Après l’occupation de la ville par l’Armée soviétique (1939-41), la yeshiva déménage à Vilnius. La Lituanie ne restera cependant pas indépendante longtemps. Après son annexion, les directeurs de la yeshiva apprennent que Chiune Sugihara, le consul japonais, délivre des visas de voyage aux réfugiés. La majeure partie des élèves et du corps enseignant de la yeshiva obtient des visas et l’école ré-ouvrit ses portes à Kobé, en 1941.

Chassés une nouvelle fois, le Japon faisant partie de l’Axe, la yeshiva se réfugie à Shangaï. Elle s’installe dans la synagogue Beit Aharon, qui a ouvert ses portes en 1920. Parallèlement, deux des directeurs de la yeshiva avaient fui l’Europe en 1939, l’un vers la Palestine, l’autre vers les États-Unis. À la fermeture de la « branche » de Shangaï en 1947, les étudiants se partagèrent entre la yeshiva de Jérusalem et celle de Brooklyn. La yeshiva de Mir de Jérusalem accueille aujourd’hui 6 000 étudiants internationaux, c’est la plus grande du monde.

Située à une quarantaine de kilomètres de Chisinau, Orhei est surtout connue des guides touristiques pour son monastère troglodyte, situé en banlieue de la ville, à Orhei Vechi, très intéressant à visiter. Il est d’ailleurs considéré comme l’un des sites touristiques majeurs de la Moldavie.

La ville dispose également d’un riche passé juif, dont il reste encore plusieurs traces aujourd’hui. En sortant de Chisinau sur la route d’Orhei, demandez à vous arrêter au niveau du monument érigé en 1991 à l’emplacement d’un site où des exécutions massives de citoyens juifs, exploités dans une carrière située à proximité, eurent lieu. Pour vous rendre à Orhei depuis Chisinau, vous pouvez soit utiliser une marshrouthka (minibus collectif) en précisant bien que c’est à Orhei, et non à Orhei Vechi que vous souhaitez aller, soit prendre un taxi.

Dans les deux cas, le plus simple est de partir depuis la gare routière de Piata centrale, le marché central. Comptez environ une demi-heure de route en taxi et une heure de route en marshroutka. Enfin, n’hésitez pas à vous adresser avant votre visite au centre culturel juif de Chisinau, qui pourra vous mettre en relation avec des représentants de la communauté de la ville.

Comme pour le reste de la Bessarabie, c’est surtout à partir du début du 19ème siècle qu’une présence juive significative se développe à Orhei. C’est dans l’une des familles de cette région que naquit en 1861 Meir Dizengoff, premier maire de Tel-Aviv. Au début du vingtième siècle, la ville comptait quelques 7 000 Juifs pour un total de 12 000 habitants, soit environ 65 % de la population. La communauté juive d’Orhei ne représente plus aujourd’hui que quelques dizaines de personnes, la majorité des Juifs de la ville ayant survécu à la Shoah étant partie vers Israël ou les États-Unis après la chute de l’Union soviétique.

Vous pourrez commencer votre promenade dans Orhei la juive en vous rendant au numéro 15 de la rue Srisului Latin, où se trouve l’une des anciennes synagogues de la ville, désormais reconvertie en centre commercial.

Si le bâtiment ne présente plus aucun symbole extérieur attestant de ses précédentes fonctions, son architecture générale est typique de celles des synagogues de la région construites au cours du 19ème siècle. En face de la synagogue se trouve désormais le stade municipal, où était précédemment située la maison de retraite pour personnes âgées de la communauté juive.

Vous pourrez ensuite déambuler de part et d’autre de la rue Vasile Lupu, dans les rues de la vieille ville qui ont gardé du shtetl sinon l’esprit, du moins l’apparence. Rues pavées, petites maisons à un étage datant de la période tsariste ou roumaine, arrière-cours faisant office de débarras et de poulaillers, le décor n’a pas changé à Orhei depuis l’époque où les Juifs représentaient la majorité de la population de la ville. Ces derniers avaient leur hôpital, situé autour du 127 rue Vasil Lupu que vous pourrez visiter : les locaux sont restés intacts et ont désormais été intégrés à l’hôpital public de la ville.

En remontant la rue Lupu, au numéro 62, vous tomberez sur la seule synagogue d’Orhei encore en activité, de manière intermittente. C’est là où la désormais petite communauté de la ville se rassemble pour les fêtes. Au croisement de la rue Lupu se trouve la rue Constantin Stamati, que vous emprunterez pour vous rendre au cimetière juif d’Orhei, l’un des plus vieux de Bessarabie. Établi il y a plus de quatre siècles sur une colline en bordure de la ville, ce cimetière abrite plus de 25 000 tombes et constitue l’un des cimetières les plus émouvants et les mieux préservés de Bessarabie. On soulignera la présence de deux monuments à la mémoire des victimes de la Shoah, l’un de facture assez classique, l’autre plus original portant en russe et en hébreu les noms d’une centaine de Juifs d’Orhei tués par les soldats roumains et allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

Au numéro 95 de la rue Lupu se trouve la maison de Haïm Rappoport. Juif d’Orhei, H. Rappoport, après avoir été déporté par les Roumains avec toute sa famille dans le camp de Domanovka, dans la région du Bug, retourna dans sa ville natale, avant d’en être exilé par les autorités soviétiques dans la région d’Irkoutsk, en Sibérie, jusqu’en 1956. En 2003, son fils Semeon parvint à récupérer auprès du gouvernement moldave cette humble demeure dont la famille Rappoport avait été expropriée.

En redescendant vers le centre-ville, légèrement en retrait de la rue Vasile Lupu, au 23 rue Renasterii Nationale se trouve le Musée ethnographique d’Orhei, dont la visite est amplement méritée. Situé dans une petite bâtisse de style neoromanesc, le musée fournit d’intéressants éléments sur l’histoire de la ville, particulièrement au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Vous pourrez terminer votre promenade à Orhei par un déjeuner au restaurant Primavera, au 152 rue Vasile Mahu. Situé dans un élégant immeuble art déco construit au début du vingtième siècle, il n’a cessé de fonctionner depuis 1914 et constitue l’une des fiertés de la ville.

Au début du vingtième siècle, Kishinev comptait plus de soixante-dix synagogues et une vingtaine de yeshivot. Contrairement à de nombreuses autres villes de l’Empire russe, les Juifs de Kishinev ne vivaient pas reclus dans un ghetto, hormis durant les années noires de la Shoah.

Si les faubourgs populaires de la ville basse concentraient l’essentiel de la population juive, un bon nombre avait également pris ses quartiers dans la partie haute, plus bourgeoise, et dans laquelle se trouve aujourd’hui la majorité des ambassades. La capitale moldave ne dispose donc pas d’un quartier juif à proprement parler et les nombreux sites que vous pourrez découvrir sont de ce fait éparpillés un peu partout dans l’ensemble du centre-ville.

Vous pourrez commencer votre promenade dans Chisinau la juive par une découverte du grand marché de la ville, Piata centrale, sympathique dédale aux mille saveurs où il est possible de déguster les produits des campagnes environnantes, souvent vendus directement par leurs producteurs. Miels, fromages, fruits séchés, vins… C’est un agréable panorama gastronomique moldave que vous pourrez découvrir à Piata Centrale. Prenez des forces en vous nourrissant, parmi les portefaix et à l’ombre des acacias, de quelques chachliks agrémentés de kvas, cette boisson rafraichissante à base de blé, puis dirigez-vous vers le centre-ville, en prenant la rue Armeneasca, la rue des Arméniens, jusqu’au croisement avec la rue Columna. Vous tomberez rapidement sur l’intersection avec la rue Habad Liubavici, dans laquelle se trouve, au numéro 8, la seule synagogue de Chisinau encore ouverte de façon permanente. Construite en 1888 par l’architecte T. Ghinger, cette synagogue, parfois nommée sous son nom yiddish Gleizer Shil (synagogue des vitriers), est actuellement gérée par la communauté Loubavich, qui dispose d’un Beith Chabad à proximité. D’aspect extérieur relativement humble (elle a été en partie détruite durant la Seconde Guerre mondiale), sa salle centrale a été très bien réhabilitée.

En remontant la rue Habad Liubavici, vous arriverez sur la rue Vasile Alexandri, que vous descendrez ensuite de quelques pas pour vous retrouver face à l’un des vestiges les plus marquants de l’histoire juive de Bessarabie, ceux d’une impressionnante yeshivah, dont la façade s’étend sur une cinquantaine de mètres. Celle-ci fut construite en 1860 par la communauté hassidique de la ville – la Bessarabie était effectivement un pôle majeur de rayonnement de la pensée du Baal Shem Tov, cherchant alors à contrer l’influence croissante de la Haskalah sur la communauté. La yeshivah de Kishinev était considérée comme l’une des plus importantes du sud de l’Empire russe et attirait des élèves venus aussi bien de Bessarabie que de Podolie et d’autres régions actuellement en Ukraine. Massive et en relativement bon état, la yeshivah de Chisinau servait encore il y a peu d’entrepôt aux ferrailleurs du quartier. Désormais classée monument historique, elle est en attente de réhabilitation.

À proximité de l’ancienne yeshivah se trouve le ghetto de Chisinau. En fait de véritable ghetto, la partie de la ville dans laquelle les autorités roumaines avaient concentré la population juive durant la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1941. Un monument à la mémoire des victimes du ghetto a été érigé en 1993 rue Ierusalem, au cœur de ce quartier. À contrario de certaines villes d’Europe dans lesquelles les ghettos ont fait l’objet d’importants programmes de réhabilitation, celui de Chisinau, par manque d’intérêt et surtout par manque de fonds – la Moldavie demeure depuis longtemps le pays le plus pauvre d’Europe – est globalement resté intact. En s’y promenant, on a parfois du mal à imaginer que des décennies nous séparent des vieilles photos en noir et blanc vues au musée ou chez un lointain parent. Découvrir Chisinau la juive, c’est ainsi se perdre et déambuler dans les ruelles pavées du centre-ville où, il y a moins d’un siècle, la grande majorité des habitants étaient juifs et la lingua franca des arrière-cours, le yiddish. Dina Vierny, née en Bessarabie en 1919 et surtout célèbre pour avoir été la muse de Maillol, a recueilli et interprété de très belles chansons de prisonniers russes, dont il semblerait presque que les émouvantes mélodies résonnent encore ici, dans les rues du vieux Kishinev.

Dans un autre registre, vous pourrez également errer dans ce quartier après vous être imprégnés du Geb mir Bessarabia, du célèbre acteur et chanteur yiddish Aaron Lebedeff, né à Gomel (actuelle Biéliorussie) en 1873.

Non loin de la rue Ierusalem, se trouve, rue Diorditsa, le bâtiment de l’ancienne synagogue Lemnaria (synagogue des bûcherons, un marché au bois existait non loin de la synagogue), imposant édifice de quatre étages bâti en 1835. Nationalisé durant la période soviétique, il a été rétrocédé à la communauté en 2005, parfaitement réhabilité et abrite désormais le centre culturel juif Kedem, proposant de très nombreuses activités. N’hésitez pas à y rentrer et à demander le programme, vous aurez sûrement la chance d’assister à une pièce de théâtre en yiddish ou à un concert de musique klezmer. Au sous-sol, le musée juif de Chisinau, récemment réorganisé, offre un panorama lumineux et complet de l’histoire juive de Moldavie dans toutes ses dimensions et présente le vif intérêt de ne pas être dédié uniquement à l’histoire du pogrom de 1903 et de la Shoah. Le centre culturel pourra également vous être d’une aide précieuse si vous êtes à la recherche d’archives familiales, de lieux dans lesquels auraient vécu vos aïeux ou de cimetières où ils seraient enterrés.

En face du centre culturel, vous pourrez visiter la bibliothèque juive de Chisinau, riche d’un fond de plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages en yiddish, en russe et en roumain, ainsi qu’en français, en anglais et en allemand, et dont l’entrée est ornée d’une plaque à la mémoire de l’écrivain moldave de langue yiddish Yechiel Shraibman.

Prenez un peu de repos dans l’un des cafés en terrasse agréablement situés dans la rue Diorditsa, la seule rue piétonne de la ville, et vous voilà plein d’énergie pour continuer votre journée. À proximité, au 69 rue Vlaicu Pircalab se trouve l’immeuble d’un ancien Talmud Torah. Traversez le parc de la cathédrale en direction de la rue Alexandra Cel Bun, où se trouvait, au numéro 117, une école pour jeunes filles de familles populaires.

Remontez ensuite la rue Columna, dans laquelle se trouvent, au numéro 150, les bâtiments de l’ancienne synagogue Yavne et de l’ancien hôpital juif de Chisinau. Construit au début du dix-neuvième siècle, il a été pleinement transféré à la communauté juive en 1870 et pouvait alors accueillir jusqu’à 200 lits. Il vaut le coup de rentrer et de jeter un coup d’œil à cet ensemble de vieux bâtiments et à son jardin intérieur. Le décor n’y a pas changé, ou presque.

Remontez jusqu’au bout de la rue Columna, puis tout droit jusqu’à l’avenue Calea Iesilor où vous tomberez rapidement sur un grand parc, le parcul Alunelul. Celui-ci abrite le monument inauguré en 1993 à la mémoire des victimes du pogrom de Chisinau, enterrées dans le cimetière juif qui, à l’époque, s’étendait jusqu’à l’emplacement du parc Alunelul. En remontant la rue Milano, vous arriverez au cimetière juif, l’un des plus grands d’Europe, d’une superficie d’environ 10 kilomètres carrés. Immense labyrinthe d’arbres, d’herbes folles et de pierres tombales, on en compte quelques 24 000 portant les noms des défunts en yiddish, en roumain ou en russe en fonction de la date à laquelle ils ont été enterrés, le cimetière juif abriterait notamment, sous un édifice en briques que vous pourrez aisément distinguer les rouleaux de la Torah profanés qui y auraient été enfouis au lendemain du pogrom. À environ dix minutes de marche à gauche depuis l’entrée du cimetière, se trouvent l’incroyable vestige d’un édifice datant de la fin du 19ème siècle dans lequel la tahara était pratiquée et dont les lourdes portes rouillées portent encore l’étoile de David. Gardez du temps et des forces pour visiter ce lieu en ruines, mais dont la solennité est restée toute intacte et qui constituera le point d’orgue de votre visite.

Du cimetière, le plus simple pour revenir dans le centre-ville est de prendre l’un des trolleybus circulant Strada Iesilor. En descendant au niveau du parc Stefan Cel Mare, vous pourrez passer au musée national d’histoire moldave, qui dispose également de quelques collections dédiées à l’histoire et à la vie du judaïsme bessarabien. Prenez ensuite la rue Mihail Kogalniceanu jusqu’au croisement avec la rue Tighina, que vous emprunterez jusqu’à l’angle avec la rue Alexei Sciusev. À ce carrefour se trouve le bâtiment de l’ancienne synagogue aux foins, nommé ainsi car alors située, au moment de sa construction en 1886, à proximité d’un marché aux bestiaux.

Pour clore cette journée bien remplie, vous pourrez passer la soirée au restaurant Forshmak, situé à proximité de la place Negruzzi, non loin de la gare ferroviaire et de l’église de laquelle le pogrom de 1903 a été initié. Le restaurant Forshmak, quoique n’étant pas kasher, propose de nombreux plats d’inspirations juives de la région, à commencer par le forshmak lui-même, crème de harengs dont la recette originelle provient d’Odessa mais qui semble avoir fait des émules en Bessarabie. Si vous souhaitez déguster de la cuisine authentiquement moldave, vous trouverez votre bonheur dans l’un des nombreux restaurants de qualité situés autour du parc Stefan Cel Mare.

Lors du deuxième trimestre de 1942, les Allemands entamèrent la liquidation des ghettos polonais. Selon le processus mis en place par l’occupant, les Juifs du village de Markowa, près de Lancut, et ceux des villages environnants, étaient tout d’abord envoyés dans le camp de Pelkiny, puis au camp de la mort de Belzec. Anticipant le pire face à cette terreur croissante, de nombreux Juifs cherchèrent à se cacher. Les Allemands organisaient régulièrement des fouilles à la recherche des fugitifs. Les capturés étaient la plupart du temps fusillés dans le village où ils avaient trouvé refuge.

Après avoir abrité sous leur toit 8 Juifs originaires de Lancut et Markowa, la famille Ulma connut le sort tragique réservé aux Polonais qui abritaient des Juifs. Le 24 mars 1944, suite à leur dénonciation par un policier de lancut, les Juifs abrités par Jozef et Wiktoria Ulma, eux-même et leurs 6 enfants, âgés de 8 ans à 18 mois, furent fusillés par les Allemands. Plus de 20 autres Juifs restèrent cachés à Markowa jusqu’à la fin de la guerre.

Le musée du nom de la famille Ulma mène aujourd’hui des actions culturelles, d’études et de travaux de documentation, ainsi qu’un activité éducative. Le programme culturel se construit à travers des expositions, des concerts, des projections de films, des rencontres et d’autres initiatives de la sorte. Le musée organise des commémorations dédiées à la famille Ulma et aux autres Polonais qui ont sauvé des Juifs, mais aussi au sort des Juifs persécutés. L’activité de documentation et les études scientifiques consistent à rassembler et à étudier les sources évoquant l’aide polonaise aux populations juives. Des relations de témoins et des documents parviennent au musée sans discontinuer, ainsi la collection permanente s’enrichit en permanence.

Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, visita le musée en 2018 et participa à une cérémonie en hommage à cette famille courageuse.

Auschwitz reste le symbole le plus terrible de la Shoah, symbole périodiquement menacé d’être soit nié, soit récupéré. Depuis 2005, cependant, on peut saluer le formidable travail des conservateurs du musée qui ont mis sur place une nouvelle exposition permanente, en plus de celle qui existe depuis 1947.

Une visite s’impose donc à tous ceux qui auraient un doute sur la réalité de la Solution finale ou imagineraient encore qu’il puisse s’agir d’un simple « détail » de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 800 000, peut-être plus d’un million de victimes ont péri à Auschwitz.

La visite comprend les deux camps : le camp central d’Auschwitz (Oswiecim) et celui de Birkenau (Brzezinka), où se trouvaient les chambres à gaz. Il est conseillé de visiter Auschwitz dans la journée, en partant par exemple de Cracovie, sans passer la nuit dans ce lieu de l’horreur absolue. Prévoir quatre ou cinq heures de visite. Au vu de la masse de touristes, il est conseillé de visiter le lieu soit en début de matinée, soit en fin de journée. Avec 2 millions de visiteurs par an, le lieu de mémoire est devenu quasiment impossible à visiter. Pour ceux qui voudraient se recueillir dans une atmosphère plus appropriée à l’attitude à adopter dans ce genre de lieux, il est conseillé de visiter des camps moins fréquentés, comme Sobibor par exemple.

Le musée, installé sur le territoire de l’ancien camp, fut créé grâce aux efforts des anciens prisonniers à partir de 1947 et s’est enrichi de nouvelles ailes depuis 2005. Son objectif réside dans la sauvegarde des vestiges de l’ancien camp, la commémoration des victimes, ainsi que la poursuite de l’activité scientifique et éducative.

Le lieu de mémoire est un espace de près de 200 hectares, de plus de 150 bâtiments et comprend environ 300 ruines, y compris les débris des chambres à gaz et des crématoriums que les Allemands ont détruits. C’est également un centre de recherche rassemblant des documents, des archives et la collection la plus importante au monde d’œuvres d’art consacrées à Auschwitz -environ 6 000 œuvres.

En 1979, à l’initiative de la Pologne, Auschwitz a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, soulignant qu’il s’agira de l’unique ex-camp sur cette liste et qu’il sera le symbole de tous les autres lieux similaires.

La mission éducative du musée est réalisée par le Centre international pour l’éducation sur Auschwitz et l’Holocauste. L’activité principale du Centre consiste en des programmes éducatifs qui, fondés sur l’histoire et les expériences d’Auschwitz, ont pour objectif de sensibiliser le public et de faire naître une attitude responsable dans le monde aujourd’hui.

Ce village, situé en dehors de Vila Nova de Paiva, abrite un petit centre de la mémoire juive qui retrace l’histoire des juifs de la région. Installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle, l’exposition, bien documentée, suit les différentes périodes historiques du point de vue de la communauté. Adressez-vous à l’office de tourisme en arrivant dans le village.

Bragança est une ville médiévale située sur les hauteurs, au nord du Portugal et à 22 kilomètres de l’Espagne. Bien qu’il ne semble pas y avoir de mention de présence juive à Bragança au 12e siècle, les privilèges royaux de 1187 mentionnent les peines prévues en cas d’agression d’un juif lors de son arrivée. La communauté aurait dû, en échange de cette protection royale, payer de fortes taxes.

Lors du règne d’Alfonso IV (1325-1357), des plaintes d’habitants de la ville furent adressées à l’égard de financiers juifs. Ils travaillèrent surtout dans divers métiers liés à l’artisanat (soie, tannerie…). Ils vécurent dans un quartier juif, notamment la Rua dos Gatos .

Des différends d’autre nature furent parfois arbitrés lors de rencontres entre autorités religieuses et politiques. Ainsi, en 1461, le rabbin Jacob Cema représenta la communauté juive lors de discussions avec les autorités municipales.

La communauté, déjà importante, de Bragança a accueilli environ 3 000 juifs expulsés d’Espagne en 1492, jouant ainsi un rôle majeur dans l’économie de la ville.

Suite à la conversion massive de 1497, Bragance devint un lieu important de la vie marrane. De nombreux lieux témoignent de cette histoire dans un quartier où la plupart des marranes vécurent, même si les tentatives de rétablissement d’une communauté échouèrent jusqu’au début du 20e siècle.

Parmi les personnalités juives importantes, on peut citer Isaac Orobio de Castro (1620-1687), Jacob de Castro Sarmento (1691-1762) et Abraham Gabriel Pissarro, le père du célèbre peintre.

La communauté n’a connu un retour à la vie qu’en 1935. Le musée a été inauguré par le maire de la ville et les membres de la communauté juive du Portugal.

Le musée présente des œuvres d’art et des objets retraçant l’histoire de ces convertis. Un large monument en forme d’olivier rend hommage aux localités voisines qui abritaient des nouveaux chrétiens.

Sources : Encyclopaedia Judaica, Rede de Judiarias

Située à environ une heure de voiture de Jaen, Úbeda a connu sensiblement la même histoire que sa voisine. Cependant, depuis la découverte accidentelle de la Synagogue de l’Eau, peut-être la plus ancienne synagogue d’Espagne, cette ville est devenue incontournable.

La Synagogue de l’Eau a été découverte par hasard en 2007 pendant des travaux immobiliers, les travaux de réhabilitation se sont déroulés jusqu’en 2010, date à laquelle le lieu a ouvert au public. On notera que si la structure du bâtiment laisse bien à penser qu’il abritait une synagogue, il n’existe à ce jour pas de documents qui viendraient corroborer cette théorie.

On estime que la synagogue est antérieure au XIVe siècle. Située en plein centre-ville, elle se compose de sept pièces distinctes.

Vous commencerez la visite par la pièce dite de l’Inquisiteur. Ce nom surprenant est dû à la proximité de cet espace avec une maison qui conserve dans sa façade le blason de l’Inquisition (18 rue Las Parras) et dont on pense qu’elle fut habitée par des juifs ou des conversos. Cette salle, ainsi que la cour, la cave et les fours, correspondent aux espaces qui formaient, au Moyen Âge, la maison du rabbin.

Les arcades de la cour divisent les sept espaces de la synagogue. Vous apercevrez deux colonnes authentiques et intactes. Leurs chapiteaux sont décorés d’une feuille de palmier et de l’arbre de vie. Le chambranle et la marche d’accès de la porte d’entrée sont authentiques également. L’étoile de David au-dessus de la porte est, quant à elle, une reproduction fabriquée grâce aux fragments retrouvés dans le mur. Près de la porte est exposé un klaf qui remonte au XIIIe siècle.

La synagogue est un espace divisé en trois nefs séparées par d’authentiques arcs à ogive. La structure est classique d’une synagogue médiévale espagnole : des petits espaces, des matériaux simples.

Dans les salles suivantes, vous trouverez la galerie des femmes ; le mikveh auquel on accède par un passage creusé à même la roche ; la cave avec une voûte en tranche inclinée. Le sol et les jarres sont authentiques. L’une d’elles conserve le sceau de Salomon. À côté, un espace creusé dans la roche abritait les fours à pain.

À la fin de votre parcours, vous pouvez visiter une petite exposition qui regroupe différents objets de culte. Notez que, pour visiter la synagogue de l’eau, vous devez prendre rendez-vous à l’avance. La découverte se fait avec un guide par petits groupes.

On sait qu’il existe une communauté juive à Inca au moins depuis que Jaume I a conquis Majorque en 1229. Ceci dit, leur présence avait déjà été mentionnée par Severus, évêque de l’île au Ve siècle.

Le quartier juif de la ville (call) date de 1346 et a été établi sur une décision de Pierre IV d’Aragon, sur une requête du gouverneur de Majorque, après les plaintes répétées de la communauté chrétienne, indisposée par la présence juive dans la ville.

La construction du call n’a pas pour autant calmé la population chrétienne. On rapporte des attaques contre les juifs en 1372. En 1391, les maisons et les commerces juifs de la ville sont brûlés par la populace. Cet événement marque la fin du call et la plupart des survivants se convertissent au christianisme.

Selon toute vraisemblance, le call possédait une synagogue. En effet, dans un document de 1392, le converti Bortomeua demande des droits d’héritage sur une propriété qui appartenait à son grand-père « Jucef Ben Baharon, rabii de l’école juive du call ». L’emplacement du call se trouve aujourd’hui entre les rues Sant Francesc, Virtut, Can Valella, Pare Cerdà, El Call, et La Rosa. On estime qu’environ 306 juifs y ont vécu, pour la majorité des commerçants et des artisans.

La maison Can Moroig est située au 22 carrer de Can Valella et est aussi appelée Can Móra. Le bâtiment est au cœur de l’ancien call et a conséquemment été identifié comme un ancien foyer juif. La maison à un étage date à première vue du XVIe siècle. Sa façade faite de petites pierres est semblable aux autres maisons du quartier. Inoccupée pendant des années et détériorée par le passage du temps, la maison a été rachetée il y a une dizaine d’années. La rénovation entreprise par les propriétaires a révélé de multiples éléments architecturaux qui prouvent son origine médiévale, notamment les arches gothiques. De plus amples excavations ont mis à jour que les fondations de la maison datent du XIV, voire du XIIIe siècle. Un four et une cave à vin ont été découverts, ainsi que, dans la cour, une citerne ornée de décorations anthropomorphiques – on distingue deux yeux et un nez. La maison se visite.

Sur les vingt et une synagogues qui existaient à Dorohoi, une seule reste ouverte au culte aujourd’hui. Des juifs venus de Pologne se sont installés dans cette petite ville moldave dès le XVIIe siècle.

En 1930, on compte 5820 juifs, la majorité appartenant au mouvement hassidique, sur une population totale de 18866. Le 1ᵉʳ juillet 1940, une unité de l’armée roumaine commet un pogrom à Dorohoi. En ville et dans le centre-ville, environ 200 membres -femmes et enfants inclus- sont assassinés, dont seulement 44 identifiés. En novembre 1941, les nazis déportent la population juive de Dorohoi et de ses environs dans des camps de concentration en Transnistrie. La plupart meurent sur le trajet, à Ataki.

D’une population juive de 5 396 en 1941, on passe à 2 315 en 1942. La moitié de la population juive de la ville fut donc exterminée. On comptait 2 723 juifs à Dorohoi en 1956. La vaste majorité a émigré en Israël. La communauté s’élevait à 49 membres en 2 000, et moins aujourd’hui.

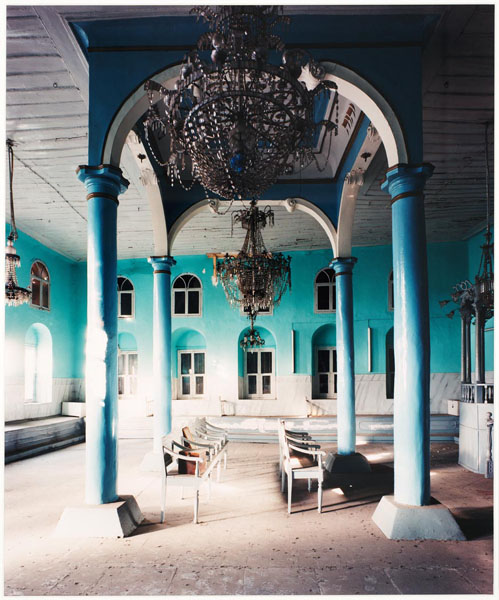

La synagogue néo-gothique de Beth Solomon date d’environ 1790. L’édifice reste dans un état acceptable, l’intérieur ayant déjà été rénové. Il y a également un cimetière juif

Une communauté juive s’est établie dans cette ville commerçante au XVIIe siècle. La population juive de Botosani devient rapidement la plus importante de toute la Moldavie. Environ 11 000 Juifs y vivaient avant la Seconde Guerre mondiale. Il est reste moins d’une douzaine aujourd’hui.

Pour connaître l’histoire complète et passionnante de la communauté juive de Botosani, consultez ce document des communautés juives de Roumanie, édité par le musée de Yad Vashem et disponible en anglais sur le site JewishGen : https://www.jewishgen.org

La synagogue Hoile Sil , seul lieu de culte juif encore debout à Botosani, est également l’un des plus anciens et plus richement décorés de Moldavie. La synagogue a été inaugurée en 1834. À l’intérieur, de magnifiques représentations naïves de scènes bibliques, des tribus d’Israël, ou encore d’animaux bibliques

Le cimetière juif de la ville date de l’établissement de la communauté. Une nouvelle section a été ajoutée au XIXe siècle.

Les juifs se sont installés à Arad au début du XVIIIe siècle, atteignant le nombre de 10 000 avant la Seconde Guerre mondiale. Au XIXe siècle, cette ville était l’un des cœurs du judaïsme réformé, sous la direction du rabbin Aaron Chorin.

La communauté a survécu à la Shoah et la majorité des familles a émigré en Israël après la guerre. Il y a aujourd’hui moins de 300 juifs à Arad. La vie communautaire s’organise autour de la synagogue, du cimetière , mais aussi de la cantine cacher, de la maison de retraite et du centre aéré. Avant votre voyage, vous pouvez contacter la communauté juive de la ville.

La synagogue néologue d’Arad

Le premier juif à s’être installé officiellement à Arad est un marchand du nom d’Isac Elias, qui devint le membre fondateur de la communauté juive de la ville en 1742. D’autres documents historiques mentionnent une femme, du nom de Nahuma; qui aurait fait don d’un terrain destiné à accueillir une synagogue. Le premier lieu de culte de la ville, un édifice en bois, voit donc le jour avec la communauté en 1742. En 1828, la synagogue compte 812 fidèles et devient donc trop étroite pour cette communauté florissante. La synagogue que nous connaissons aujourd’hui, de style greco-toscan et imaginée par l’architecte Heim Domokos, est construite à partir de 1827 et inaugurée en 1834. La synagogue néologue de la ville est entrée au patrimoine d’Arad en 2004. Haute de trois étages, elle a été construite en triangle, forme inhabituelle à l’époque. L’accès au bâtiment se fait par une petite cour au centre de l’édifice.

On a retrouvé à Hiérapolis des sarcophages juifs et des gravures de menorot.

Comparée aux autres villes, Priène était une cité modeste dont la croissance économique a toujours été entravée par Milet. Lors de fouilles réalisées entre 1895 et 1898, des archéologues allemands ont découvert la synagogue de la ville (au départ qualifiée par erreur d’église).

Le mur est tourné vers Jérusalem et comporte une niche pour la Torah et un bassin de marbre. Trois gravures représentent des cédrats, menorot et shofarim. La décoration laisse à penser que la structure date de l’époque byzantine.

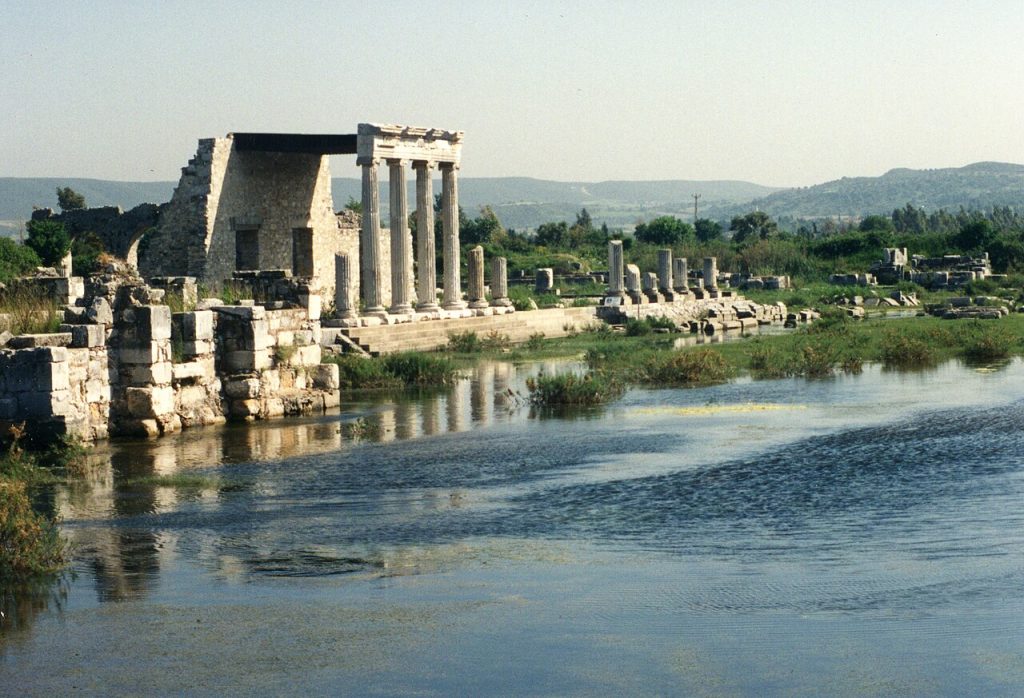

Les inscriptions retrouvées dans le théâtre de Milet donnent quelques indications sur une présence juive.

Datant des IIe ou IIIe siècles après Jésus-Christ, ces gravures lisent « le lieu des juifs monothéistes » ou « le lieu des juifs bleus ». Bleu et vert étaient les couleurs des équipes de courses de char. Appartenir à ces équipes était un grand privilège et prouve la bonne intégration de la communauté à la ville.

Lors des fouilles archéologiques à Aphrodisias, ville antique classée patrimoine mondial à l’Unesco, de nombreuses inscriptions faisant référence à une communauté juive ont été découvertes.

Sur trois plaques de marbre, on a retrouvé des représentations de menorot, de cédrats, de branches de palmiers, de shofarim. Dans le théâtre couvert de l’Odéion, sur l’un des gradins, est gravé « Le lieu des anciens juifs ».

Une inscription découverte dans la ville est exposée au Musée d’Aphrodisias . Sur laquelle sont gravés les noms de 16 familles juives de la ville. On date cette plaque qui avait certainement des fins administratives de recensement au IIIᵉ siècle après Jésus-Christ.

On a retrouvé à Tire, dans l’ancien cimetière juif, des pierres tombales comportant des inscriptions hébraïques datant de 1271. Le hamam de la ville, qui date du XVIe siècle, accueille également un mikvé qui fut certainement construit à la même époque.

Le quartier juif et ses trois synagogues brûlèrent en 1917. Seule la synagogue Kahal Shalom fut reconstruite. Elle ne sert plus de lieu de culte et son bâtiment est devenu un magasin.

Si les deux anciens cimetières juifs de la ville ont été fermés, le cimetière moderne qui date des années 1960 compte environ 120 tombes.

Une communauté juive existait à Akhisar à l’époque hellénistique. En 1904, la ville comptait encore 75 familles et abritait une synagogue dont il ne reste rien aujourd’hui. Après la libération de l’occupation grecque en 1922, la majeure partie des juifs d’Akhisar émigra à Izmir.

Le cimetière juif d’Akhisar est au sud de la ville, à côté du cimetière Resat Bey. On y compte environ cent tombes.

Une colonie agricole, qui date de 1899, se situe près d’Akhisar. Fondée par l’Association Israélite Universelle et la Jewish Colonisation Organisation, elle devait permettre aux immigrés juifs d’Europe de l’Est d’apprendre les rudiments du travail agricole pour assurer leur subsistance le plus rapidement possible.

Stratégiment située sur la route commerciale reliant Sardes à Izmir, Turgutlu comptait une importante communauté juive. On y a retrouvé des pierres tombales avec des inscriptions hébraïques remontant à 1391.

Au XIXe siècle, il y avait trois synagogues à Turgutlu. Elles ont été détruites dans l’incendie qui ravagea la ville en 1922. La synagogue aujourd’hui visible date de 1939, mais est inoccupée faute d’une communauté.

Les derniers juifs ont quitté la ville pour Izmir en 1967. Dans le musée de Turgutlu , une salle d’exposition est consacrée aux minorités non musulmanes de la ville (Roms, Arméniens et Juifs).

À l’époque hellénistique, Sardes abritait l’une des plus grandes synagogues du monde. Elle a été découverte par des archéologues américains en 1960. Celle-ci fut totalement détruite par un tremblement de terre en 17 après Jésus-Christ.

Manisa se situe à 125 kilomètres d’Izmir. Sur le mur d’une maison du quartier Ayvazpasa, on peut lire l’inscription suivante : « Starton, le fils du juif Tyrannos a fait construire ce tombeau pour sa femme, ses enfants et lui-même ». Cette pierre tombale date de l’époque romaine, entre les IIe et IVe siècles.

De cette époque jusqu’à la période ottomane, rien ne prouve la présence d’une communauté juive à Manisa. Et ce, jusqu’en 1492, où certains juifs chassés d’Espagne se réfugient à Manisa. Ils étaient 500 en 1531 et 800 en 1575. En 1599, le rabbin Menahem Ben Elyezer, venu à Izmir depuis Safed, atteste dans son livre Sir HaSirim de la présence d’une communauté juive de Manisa. Il n’y a aujourd’hui plus de juifs à Manisa. Ils ont cependant laissé des traces historiques précieuses.

Deux cimetières juifs existaient à Manisa, disparus pendant l’urbanisation de la ville. Le cimetière juif qui se trouvait à côté de la mosquée Alaybey (Dilsikar Hatun) a été transféré dans le cimetière musulman à l’est de la ville. Le manque d’entretien des tombes rend illisibles les inscriptions. La plus ancienne tombe appartient à Yosef Bueno Bira et date du 18 adar 5683 (18 mars 1933). La plus récente appartient à Davi Süzen et date du 17 février 1950.

Dans le musée de Manisa sont exposées trois mosaïques appartenant à la synagogue des Sardes. Dans le jardin du musée sont exposées des pierres tombales des anciens cimetières juifs de la ville.

À noter, l’hôpital pédiatrique de la ville a été financé par Moris Sinasi et a ouvert ses portes en 1933.

Située dans les limites du district de Selçuk, sous l’Empire romain et durant la période classique, Ephèse était l’une des plus importantes villes d’Ionie. La ville antique est connue de tous pour les vestiges qui y ont été retrouvés : la cathédrale de Marie, l’église Saint-Jean, la bibliothèque Celsius, le temple d’Artémis…

À l’époque romaine, la présence juive est très nombreuse à Ephèse, ce sera d’ailleurs l’une des premières communautés visitées par Saint-Paul. On a retrouvé une menorah gravée sur les escaliers de la bibliothèque Celsius , une autre sur l’une des colonnes de l’avenue du Port, ainsi qu’à l’entrée de l’Agora.

Urla est située à 35 kilomètres d’Izmir. On suppose que la communauté juive de cette ville est originaire des îles égéennes, de Mora et d’Izmir.

En 1840, la communauté juive d’Urla comptait 40 familles, et 90 en 1900. À la fin de la guerre d’Indépendance turque, les Grecs, forcés de quitter Urla, mirent le feu à la ville; délogeant de ce fait la majorité des juifs. La communauté émigra ainsi vers Izmir, Rhodes et les États-Unis. Aujourd’hui, à l’emplacement de l’ancien quartier juif, au coin de l’avenue de la Victoire et de la rue de la Poste, se trouve un bâtiment qui abritait certainement une synagogue. La pierre tombale d’Isak Eskenazi, grande figure de la ville, est conservée par la municipalité.

La maison Eskenazi a été restaurée et abrite aujourd’hui la mairie de la ville. Le pavillon Arditi est situé dans le quartier turc d’Urla. Construite au milieu du XIXe siècle, le pavillon servit d’habitation jusqu’aux années 1930. Aujourd’hui propriété de la mairie, il servit également de palais de Justice. Le pavillon est visible rue Urla Park en face de la mosquée Hocaali.

Pergame est l’un des trente districts de la province d’Izmir. La ville se situe à 93 kilomètres au nord d’Izmir. Ce que l’on appelle aujourd’hui Bergame est construite sur les vestiges de la ville antique de Pergame. On sait qu’une communauté juive a vécu à Elaea, qui était le port de Pergame à l’époque romaine et, à partir du IIe siècle avant Jésus Christ, dans le centre-ville même.

À l’époque ottomane, le quartier résidentiel des juifs était situé en face du terminal Kinik, depuis la synagogue Yebets et tout au long de l’avenue Üçkemer. Les juifs de Pergame disposaient de deux synagogues, Yabets et la seconde située à proprement dit sur le terminal Kinik. La date de construction de celle-ci remonte à 1862 et elle fut construite sur les ruines de la plus ancienne synagogue de Pergame. Le bâtiment a été restauré en 1896 après avoir été endommagé lors d’un séisme. À partir de 1898, l’école de l’Alliance Universelle s’installe dans la cour de la synagogue. Sous la République turque, la synagogue et son école furent détruites pour construire le terminal que l’on connaît aujourd’hui. Il ne reste qu’un mur visible de ce qui fut autrefois un lieu de culte.

La synagogue Yabets fut construite en 1875 par Ephraïm Bengiat. Graduellement abandonnée à la suite de l’émigration massive de la communauté en Israël à partir de 1948, la synagogue fut utilisée comme hangar. En 2000, un incendie endommagea fortement le bâtiment dont la restauration débuta en 2010. La synagogue fut ré-inaugurée le 11 mai 2014. Elle abrite aujourd’hui une salle d’exposition et des activités culturelles.

Enfin, la Basilique rouge, située en face du terminal Kinik expose les pierres tombales retrouvées au cimetière juif de Pergame.

Antakya, plus connue sous le nom d’Antioche, se situe à 33 kilomètres de la frontière avec la Syrie, nichée dans la région montagneuse de la province d’Hatay.

Hatay, bande de terre coincée entre la Syrie et la Méditerranée, est saluée par la Turquie pour son multiculturalisme et sa tolérance. La province était intégrée à la Syrie jusqu’à son annexion officielle par la Turquie, par voie de référendum, en 1939. Sa population en demeure néanmoins un microcosme de la Syrie, une mosaïque de chrétiens, de juifs, de sunnites, d’alaouites et d’alevis.

Ces dernières années, cependant, avec la guerre à ses portes et un influx de 30 000 réfugiés syriens, la province a acquis une réputation de base arrière pour combattants et de point de passage pour les candidats au jihadistes étrangers. Sa communauté juive vieille de 2 300 ans disparaît aujourd’hui. Ce n’est pourtant pas la guerre qui a poussé les juifs d’Antakya à la fuite. L’exode a commencé dans les années 1970, quand une vague de violence politique nationale a balayé la Turquie, créant un environnement intolérable pour les minorités du pays.

De part et d’autre de la Turquie, des milliers de juifs ont fui vers la capitale économique et culturelle, Istanbul, ou à l’étranger à la recherche d’une vie meilleure. La communauté d’Antakya n’a jamais retrouvé sa splendeur passée. Si quarante ans auparavant on trouvait quelques centaines de juifs dans la ville, la communauté compte aujourd’hui environ 15 membres, dont le plus jeune a 63 ans.

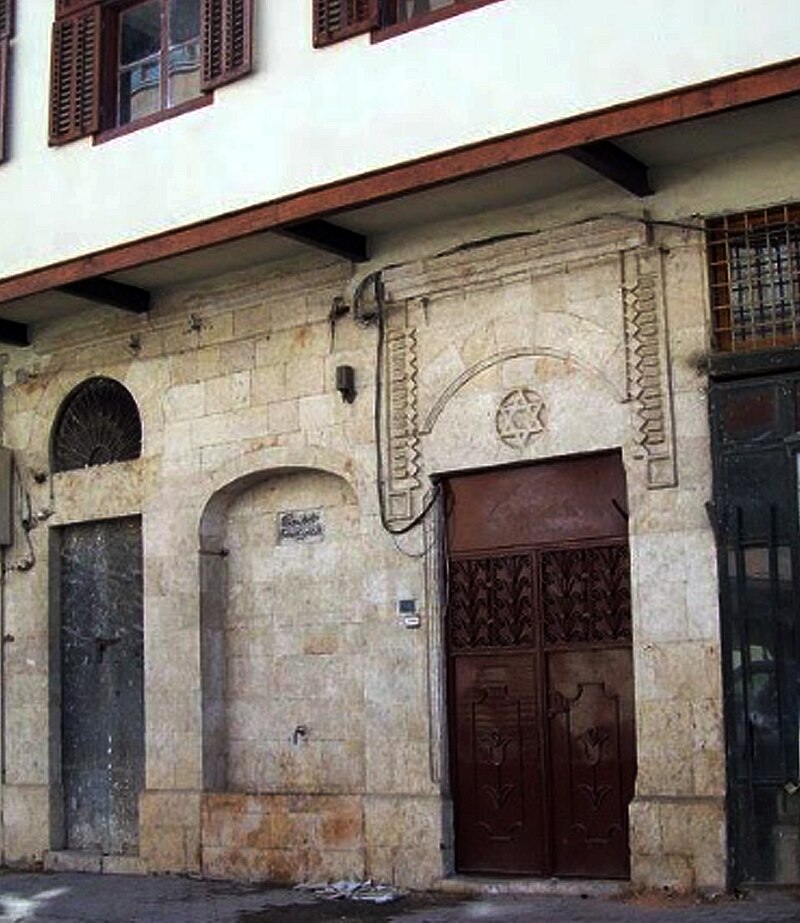

Sur la façade de la seule synagogue de la ville, une étoile de David est gravée sur la modeste structure, qui se fond discrètement avec les immeubles du quartier. Le bâtiment abrite pourtant une synagogue depuis 250 ans, dans la rue adjacente à une église catholique et à une mosquée. Les portes s’ouvrent sur une petite cour pavée et quelques arbres et un bâtiment simple en pierre où les hommes se réunissent pour prier chaque semaine à condition d’avoir réuni un minyan. Le sol en marbre et un lourd rideau bleu orné d’inscriptions dorées couvrent l’arche. La synagogue a été construite en 1890. Antakya se trouvant au Nord de Jérusalem, l’arche se trouve sur le mur sud dans une abside semi-circulaire.

La diminution de la communauté juive en a fait une présence précieuse à Antakya, où elle est soutenue et protégée par ses voisins et le gouvernement local. Par exemple, en 2014, la municipalité a fait don à la communauté de deux appartements inhabités pour lui permettre d’accueillir gratuitement des fidèles pour Shabbat.

Les juifs font partie intégrante d’Antakya depuis l’ère préchrétienne, quand la ville était connue sous le nom d’Antioche. Les apôtres Paul et Pierre furent parmi les premiers chrétiens à visiter la communauté de la ville, à l’époque un assemblage bigarré de juifs et de païens dont les membres furent les premiers à se déclarer chrétiens, nouvelle foi totalement séparée du judaïsme.

Des relations fortes entre les juifs et leurs voisins remontent aussi loin que la communauté peut s’en rappeler, à une époque où les juifs jouaient un rôle important dans l’économie locale, par le commerce de textile et de tissu. Les juifs étudiaient dans les écoles turques, vendaient leurs biens dans les marchés turcs, et participaient aux festivités avec leurs voisins chrétiens et musulmans.

La communauté d’Antakya gardait de fortes relations avec les juifs d’Alep, avec qui elle partageait un lien culturel et ethnique. La communauté d’Alep a quasiment disparu avec l’émigration de sa population vers Israël dès 1948.

Aujourd’hui, les tensions politiques et la guerre en Syrie ont transformé ce havre de tolérance en lieu inamical pour les minorités. Dans un environnement tendu, l’antisémitisme réapparaît.

En 2015, la « Statue de la Tolérance » a été érigée sur l’une des places centrales de la ville. Avec ses deux mains levées vers le ciel, l’une tenant un globe, la seconde une croix, un croissant et une étoile de David, le monument souhaitait célébrer la diversité. Cependant, des vandales ont défiguré l’étoile de David de manière répétée jusqu’à ce que les symboles religieux soient remplacés (ironiquement) par une branche d’olivier.

Avec l’aide de la municipalité, le cimetière juif d’Antakya, négligé et en ruines depuis des années, est en cours de rénovations.

La synagogue a été très endommagée suite au tremblement de terre de 2023 qui causa la mort de 5000 personnes dans la région, dont le rabbin de la ville et sa femme, mettant fin à l’existence de la communauté juive.

Sources : Michael Kaplan, « Jews Spent Centuries in Antakya, Turkey. Now, There’s Only 17 Left. », The Jewish Daily Forward, October 28, 2014.

Danya Chudakoff, « Turkey’s Jewish community longs for the past : With only 18 members remaining, Antakya’s Jewish community struggles to hold onto its rich history and culture. » Al Jazeera, May 14, 2014.

Il est difficile de savoir à quand remonte la présence d’une communauté juive dans la ville d’Izmir. En effet, lorsque cette communauté est mentionnée, c’est en général à partir de la présence des juifs qui ont immigré d’Espagne ou du Portugal entre 1492 et 1497.

Cependant, il est certain qu’une communauté a existé aussi tôt que dans l’Antiquité aux époques romaines et hellénistique. Il est possible qu’Alexandre ait exilé une communauté de Jérusalem à Smyrne au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au Musée d’Ashmolean à Oxford sont conservées des inscriptions datant des IIe et IIIe siècle après Jésus-Christ qui prouvent une présence juive à Smyrne à cette époque.

Sur l’une de ces pierres est gravé « Il devrait être donné aux anciens habitants juifs 10.000 (dnaris) pour l’ouvrir… ».

La présence juive à Izmir pendant l’Empire Ottoman

Selon les recensements des 1528 et 1575, aucune communauté juive n’est à noter à Izmir. Cependant, deux pierres tombales aux inscriptions hébraïques datant de 1540 et 1565 ont été excavées, confirmant de fait la présence d’une communauté juive. Il faut cependant noter que des doutes existent sur l’authenticité de ces tombes.

À la fin du XVIe siècle, pour des raisons variées, des juifs émigrent depuis Salonique, Safed et Tyre. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, des juifs du Portugal, d’Ankara, de Patras, des îles Égées, de l’est de la Méditerranée, et même aussi loin que l’Europe de l’Ouest s’établissent à Izmir. La présence de juifs karaites ashkénazes est également connue.

À la période ottomane, la première synagogue –Bakish (Sason ou Eben Kis)- fut fondée en 1616-17. En 1634, on comptait quatre synagogues à Izmir, cinq en 1636 et sept en 1661. Après la synagogue Bakish, furent fondées -par ordre chronologique, la synagogue Pinto de la congregation de Tyre (années 1630 ou 1640), la synagogue Portugaise (années 1630), Neve Shalom (années 1640). En 1660, les synagogues Giveret, Algazi et Orehim furent fondées.

La première Juderia (Ikiçeşmelik)

Izmir était divisée en cinq quartiers : turc musulman, arménien, juif, grec et levantin. Le quartier juif d’İkiçeşmelik était situé entre les rues Kadifekale, Basmane et Havra et était composé des pâtés de maison suivants : Hahambaşı (grand rabbin), Efrati, Çavez, Hurşidiye, Yeni, Tsontsino et Bene Israel. Ces blocs étaient voisins des quartiers turc musulman et arménien. Les juifs vécurent dans cette première Juderia jusqu’en 1865, quand Karatas et ses abords furent construits.

La seconde Juderia (Karatas)

La muraille romaine et le cimetière juif antique constituait la bordure sud d’Izmir. Le cimetière Maşatlık était le plus ancien de la communauté juive d’Izmir jusqu’à sa destruction en 1926. En 1865, la zone bordant le cimetière fut construite pour abriter un nouveau quartier. La population juive de Karatas augmenta rapidement et des synagogues et écoles juives virent le jour. Les juifs prospères de la première Juderia emménagèrent à Karatas. Des Yahudihane (des maisons pour abriter les juifs nécessiteux) furent également construites.

La période de crise

Avec leur immigration constante, les juifs d’origine espagnole devinrent la majorité de la communauté d’Izmir. Leur position sociale dans l’administration et les affaires en firent également la communauté la plus puissante.

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la communauté juive d’Izmir (ainsi que celle de Thessalonique et Istanbul) plongea dans un marasme social et politique.

En conséquence, l’autorité des rabbins se renforça, et la communauté préféra un système d’éducation scholastique et religieux aux écoles modernes. À la même période, les juifs espagnols perdirent leurs avantages dans les secteurs de l’administration et des affaires au profit des grecs et des arméniens.

Estimée à 55 000 en 1922, les juifs d’Izmir commencèrent à cette date et jusqu’à 1948 à émigrer vers les pays européens. Entre 1921 et 1929, environ 70 000 juifs émigrèrent d’Anatolie. À la naissance de l’État d’Israël en 1948, on ne compte plus qu’environ 3 000 juifs à Izmir.

Un festival avec des concerts de musique juive et ladino, des dégustations de plats traditionnels et des conférences sur la communauté juive d’Izmir a été organisé en 2023. En 2025, demeurent à Izmir un peu plus d’un millier de juifs.

La synagogue Bikur Holim

Fondée par Salomon de Ciaves -d’origine néerlandaise, la synagogue fit office d’hôpital pendant l’épidémie de peste du XVIIIe siècle. Le bâtiment fut détruit par le grand incendie qui ravagea Izmir en 1772 et la synagogue reconstruite par Manuel de Ciaves en 1800. La synagogue a préservée son aspect original et est située au numéro 40 du quartier de Konak à İkiçeşmelik.

La synagogue portugaise

Fondée par la communauté portugaise dans les années 1630, le bâtiment fut détruit plusieurs fois par le feu. La synagogue telle qu’on la connaît aujourd’hui date du XIXe siècle. Située au numéro 920 à Sokak, le bâtiment est en cours de restauration.

La synagogue Neve Shalom

La synagogue a été fondée au début du XVIIe siècle par de riches juifs portugais. Une inscription à l’entrée de la synagogue dépeint comment la synagogue fut miraculeusement sauvée des flammes pendant le grand incendie de 1841.

La synagogue ashkénaze

Construite au XIXe siècle, cette synagogue est aujourd’hui détruite. Adjacente à la synagogue Neve Shalom, une plaque dans la cour de celle-ci rappelle l’existence de la synagogue ashkénaze .

La synagogue Algazi

Fondée par la famille Algazi dans les années 1660, la synagogue fut située à Kemeraltı, au 927 Sokak, numéro 73. Elle a été définitivement fermée récemment.

La synagogue Mahazikei Torah (Sonsino)

La synagogue Mahazikei Torah fut construite au XIXe siècle, en même temps que les synagogues Talmud Torah (Hevra) et Beit Hillel. La mosquée Hisar et son dôme ont servi de modèle architectural à la construction de la synagogue. Reconstruite en 1950 et 1896, la synagogue est aujourd’hui en ruines. Les quatre piliers supportant la Tevah et les quatre murs sont cependant encore visibles. Le bâtiment est situé à İkiçeşmelik, au coin des numéros 826 Sokak et 821 Sokak.

La synagogue Schonsol

Don de Hayim Shemuel Shonsol, la synagogue est située dans le quartier Basmane Aya Vukla et a été inaugurée en 1909. Endommagée par un incendie en 1970, le bâtiment de deux étages a été rénové. Utilisé un temps comme garage automobile, la synagogue est aujourd’hui propriété de la municipalité d’Izmir et est inoccupée.

La synagogue Talmud Torah (Hevra)

Construite au XIXe siècle, la synagogue fut en ruines, mais l’immeuble mainte avant d’être définitvement fermée récemment.

La synagogue Beit Hillel

Fondée au XIXe siècle par Eliezer Hillel Behor (Behar) Menuah, le bâtiment abritait à l’origine une Yeshiva et la maison du rabbin. Détruite par un incendie en 2006, la municipalité d’Izmir a mis en place un plan de rénovation de la synagogue Beit Hillel . Le nouveau bâtiment a vu le jour en avril 2017 sous le nom du mémorial Rabbi Palacci. Il est situé sur Ufuk Mahallesi, au 920 Sokak, No 23.

La synagogue Ashkamat

La date de construction du bâtiment est incertaine. Son architecture laisse cependant penser qu’il s’agit d’une maison privée ayant fait office de lieu de culte. Propriété de la communauté juive d’Izmir, le bâtiment situé à İkiçeşmelik, 834 sokak, No. 46 est aujourd’hui inoccupé.

Synagogue Senyora (Giveret)

Fortement endommagée par le grand incendie d’Izmir en 1841, la synagogue a été restaurée sur la base d’un plan central, avec le soutien financier de la famille Yerushalmi. On accède à la partie principale de la synagogue par une terrasse surélevée par cinq escaliers depuis la cour. À l’origine, il s’agissait d’une synagogue à plan central. Cependant, le style architectural italien, qui a commencé à devenir le principal facteur d’influence dans l’architecture des synagogues au XXe siècle, a été adopté dans la synagogue Senyora (Giveret) au moment de sa reconstruction. Dans le nouveau plan architectural, la tevah, auparavant portative, a été fixée dans le mur Ekhal avec les arcs de la Torah. Une disposition linéaire des sièges, telle qu’on la trouve dans les églises, a été adoptée. La ezrat nashim, qui se trouve au deuxième étage, juste au-dessus du hall d’entrée qui mène au sanctuaire, est accessible par les escaliers situés dans la cour. La synagogue est située dans une large cour et est cachée derrière de hauts murs. La synagogue Senyora (Giveret) se trouve sur Havra Sokağı, avec des façades le long de Anafartalar Caddesi et 927 Sokak.

Synagogue Etz Hayim

« Etz Hayim signifie arbre de vie en hébreu. On dit que la synagogue Etz Hayim a été construite à l’époque byzantine, mais il n’y a aucune preuve à l’appui. La synagogue a été brûlée lors du grand incendie d’Izmir en 1841, mais elle a été reconstruite grâce aux contributions de Daniel Sidi en 1851. La synagogue est située à Akdeniz Mahallesi sur İki Çeşmelik Caddesi, No.5.

L’ancienne maison rabbinique

Elle est également connue sous le nom de maison communautaire. Elle a vraisemblablement été construite au XIXe siècle pour abriter le rabbinat. Elle a ensuite servi d’archives pendant de nombreuses années, où étaient conservés les documents de la communauté. Pendant de nombreuses années, elle a servi d’archives, où étaient conservés les documents de la communauté. Aujourd’hui, il est en mauvais état et tombe presque en ruines.

La maison de Sabbatai Tzvi

La maison était autrefois située dans les limites de l’ancien quartier de Bene Israel à İkiçeşmelik, mais elle se trouve maintenant dans la zone de fouilles de l’Agora de Smyrne. Réalisés sous la supervision de la municipalité métropolitaine d’Izmir, les travaux de restauration sont toujours en cours. La maison n’a pas encore ouvert ses portes aux visiteurs et ne peut être vue que de l’extérieur.

Karatas (deuxième Juderia) :

Synagogue Beit Israel

La synagogue synagogue Beit Israel , située sur Mithat Paşa Caddesi, juste sur la route du tramway, est la plus grande synagogue d’Izmir. Sa construction a commencé en 1905 et elle a commencé à célébrer des offices en 1907, malgré la construction en cours. Il s’agit d’une structure à deux étages, l’étage inférieur étant réservé aux hommes et l’étage supérieur aux femmes. Par rapport aux autres temples juifs traditionnels de Turquie, il présente un style architectural distinctif et une disposition unique des sièges. Dans la disposition architecturale traditionnelle, alors que Ehal Akodesh est souvent situé du côté est de l’intérieur, Beit Israel se trouve principalement à l’extrémité sud. Le plan architectural d’origine prévoyait de coiffer l’ensemble du plafond d’une coupole, mais les ressources financières limitées n’ont permis de construire qu’une petite coupole centrale. Outre les motifs traditionnels et religieux juifs courants, des symboles de l’État turc sont également utilisés à l’intérieur. La septième tige centrale des ménorahs de bronze à sept branches à l’intérieur de la synagogue est remplacée par « une étoile et un croissant ». Une pièce située à l’est de l’intérieur est organisée pour servir de yeshiva. En haut, sur le côté droit de l’entrée principale, on peut lire 5668 (1908), la date d’ouverture de la synagogue, et sur le côté gauche, Shaddai, l’un des noms de Dieu décrivant son auto-existence. Située dans Turgut Reis Mahallesi sur Mithatpaşa Caddesi, n° 265.

Synagogue Rosh Ha-Har

La synagogue Rosh Ha-Har a vraisemblablement été construite à Karataş entre 1890 et 1895. En 1906, elle a fait l’objet de réparations importantes. L’entrée principale du bâtiment est accessible par trois marches dans une petite cour-jardin. La synagogue est basée sur un plan central. Dans l’axe de l’entrée principale, une terrasse accessible par douze marches depuis le jardin mène directement au sanctuaire. Située sur la 281 Sokak à Yukarı Karataş.

Hôpital juif de Karataş

Nesim Levi Bayraklı a fait don de sa maison pour servir d’hôpital après la fermeture de l’hôpital Rothschild situé à İkiçeşmelik. L’institution a été officiellement reconnue comme hôpital par le sultan Resat lui-même en 1914. L’hôpital Karataş a continué à fonctionner en tant que fondation sous le nom de « Fondation de l’hôpital juif d’Izmir » jusqu’en 1926. C’est aujourd’hui un centre médical.

Karsiyaka

Synagogue Kahal Kadosh

La synagogue Kahal Kadosh a été fondée à Alaybey entre 1881 et 1882 pour répondre aux besoins de la communauté juive qui s’est installée dans le quartier de Karşıyaka depuis Kemeraltı, qui était alors connu comme le quartier juif traditionnel. Lorsque les juifs de Karşıyaka ont quitté la ville pour s’installer à Izmir, la synagogue a été abandonnée et négligée pendant une longue période. La municipalité de Karşıyaka a proposé à la communauté juive de la transférer dans son patrimoine. Après de longues négociations, la communauté a accepté de le céder à la municipalité à condition que la propriété ne soit utilisée que pour des activités culturelles. Il a rouvert ses portes en 2000 sous le nom de Conservatoire municipal, après avoir été restauré dans son état initial. Le sanctuaire est réaménagé pour accueillir des concerts et des cours de musique.

La plate-forme de tevah surélevée est convertie en scène. Une structure plus basse a été attachée à l’entrée principale. Aucune modification n’ayant été apportée au sanctuaire, les principaux éléments de l’intérieur, tels que les rangées de sièges, la tevah, l’arche qui contient les rouleaux de la Torah et les œuvres ornementales, ont tous conservé leur état d’origine. Ce qui est visible à l’œil, lorsqu’on entre par le côté droit de la synagogue, c’est une petite salle lumineuse entourée de fenêtres, de vitraux et de Magen David (le symbole juif de deux triangles superposés qui forment une étoile à six branches) tout autour, et sur le côté opposé se trouve l’Aron Hakodesh (Arche sainte), la tevah et diverses inscriptions hébraïques. L’une des deux portes restantes de l’Ehal est d’origine et l’autre a disparu. Il n’y a pas de section réservée aux femmes (khazarat nashim ou ezrat nashim) dans cette synagogue. Une section ouverte surélevée à laquelle on accède par trois escaliers au fond de la salle est connue pour être destinée aux femmes. La synagogue est située à Alaybey sur 1685 Sokak, qui était autrefois l’ancienne rue du tramway.

Gürçeşme

Cimetière juif de Gürçeşme

L’espace du cimetière juif de Gürçeşme a été acheté dans le but d’enterrer les victimes d’une épidémie qui s’est déclarée au cours du dix-neuvième siècle et il a été utilisé jusqu’en 1885, uniquement dans le but mentionné. Cette même année, les enterrements ont été interdits dans l’ancien cimetière de Değirmendağ, utilisé depuis le XVIe siècle, et le cimetière de Gürçeşme a donc été officiellement créé. Le cimetière couvre une superficie d’environ 19 000 mètres carrés et contient 9478 tombes. Parmi celles-ci se trouvent les tombes de rabbins importants et éminents tels que Rabbi Hayim Palacci et Rabbi Abraham Palacci. Des pierres tombales dispersées dans la ville sont encore découvertes aujourd’hui et sont déplacées vers le cimetière de Gürçeşme. Le cimetière comprend également un mikvé. La tombe de Hayim Palacci et la zone où se croisent le mikvé et la synagogue Beit Hillel formeraient le « Triangle de diamant », ce qui en fait un site très prisé des visiteurs.

Bornova

Cimetière juif de Bornova

Le cimetière juif de Bornova , dans le district de Kazım Dirik, est situé en face de l’université d’Ege, à l’angle des rues Süvari Caddesi et Gediz Caddesi. Le cimetière fait face au cimetière anglican britannique qui se trouve de l’autre côté de la rue. L’inscription au-dessus des portes d’entrée en fer forgé du cimetière se lit comme suit : « Écoute, Israël, l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est unique, je suis la Vérité ». Une main avec l’index pointant vers le ciel est gravée au centre. Dès que l’on franchit les portes du cimetière, on découvre deux panneaux de marbre – l’un en hébreu et l’autre en anglais – installés sur les colonnes qui se dressent de part et d’autre de la grille en fer forgé. Légèrement obscurcie mais toujours lisible, l’inscription est la suivante : « … la parcelle de ce cimetière a été achetée et établie par un citoyen américain, Alexander M. Sidi, et est destinée à l’inhumation de personnes juives sans distinction de classe ou de nationalité. Elle a été mise en service le 29 avril 1880 pour l’inhumation des juifs mentionnés ci-dessus… Les droits de propriété de ce bien appartiennent aux Etats-Unis d’Amérique. Le cimetière contient 216 tombes.

Sources et crédits photos : Siren Bora & Selim Bonfil

Le 23 février 2008 a été inauguré à Compiègne le Mémorial de l’internement et de la déportation sur le site même de l’ancien camp de Royallieu à Compiègne. Depuis, 90 000 visiteurs ont franchi le seuil de ce lieu d’histoire et de mémoire.

La caserne de Royallieu a été construite en 1913 et regroupe 25 bâtiments sur une surface de 16 hectares. De 1941 à 1944, elle fut transformée par l’armée allemande en l’un des principaux camps de transit de France. Près de 45 000 personnes y ont été acheminées : internés politiques, résistants, pour beaucoup communistes, civils russes ou américains et juifs. Déportés, soumis au travail forcé et aux mauvais traitements, près de la moitié décède pendant le transport ou dans les camps.

De l’ancien camp sont conservés trois bâtiments qui deviennent eux-mêmes objets d’exposition. Toutes les matières, couleurs et décors qui ont été utilisés depuis sa construction en 1913 ont été dévoilés par des procédés ingénieux. Pour mettre en scène le site, une frise retrace son histoire dans la Seconde Guerre mondiale. Elle est accompagnée d’écrans, de vidéoprojecteurs et de haut-parleurs. Documents originaux et témoignages viennent se compléter pour une meilleure compréhension.

Située à 90 km au sud de Turin et à 45 km de la frontière française, la ville de Cuneo abritait autrefois l’une des communautés juives les plus importantes du Piémont. Aujourd’hui composée d’une quinzaine de personnes, la communauté se distingue par l’attachement qu’elle porte à sa synagogue. Située au cœur de ce qui fut autrefois le ghetto de la ville, la synagogue a été construite au XVIIe siècle et largement modifiée au XIXe siècle. Elle n’est actuellement plus utilisée que pour les grandes fêtes et certaines cérémonies familiales.

La présence de la communauté juive est attestée à Cuneo depuis 1406. Les juifs reçoivent une autorisation de séjour et le droit de pratiquer le prêt sur gage. Avec l’expulsion des juifs d’Avignon en 1570, Cuneo gagne une communauté prospère venue de France. Dans la région allant de Cuneo à Montferrato, les migrations juives de Provence vont encore durer des dizaines d’années. En 1630, les Juifs de Cuneo obtiennent l’autorisation de pratiquer l’artisanat et le commerce sans être soumis à des taxes supérieures à celles des non-Juifs. Le marché de la Piazza Galimberti qui à l’origine se déroulait toujours le samedi est déplacé au vendredi en signe de remerciements pour l’aide apportée par les Juifs de la ville pendant le siège de 1641.

Au XVIIIe siècle cependant, les répressions, les conversions forcées et établissements de ghettos qui ont commencé deux siècles auparavant dans le reste de l’Italie gagnent le Piémont.

À Cuneo, les restrictions, les emprisonnements et les diverses persécutions sont attestés par les écrits du célèbre rabbin Lelio della Torre (né à Cuneo le 11 janvier 1805 et décédé à Padoue le 9 juillet 1871) ou par l’historien d’origine juive, Arnaldo Momigliano, (1908-1987), né à Caraglio (en français Carail) à 10 km à l’est de Cuneo.

Quand le ghetto est mis en place via Mondovi en septembre 1724, 134 Juifs vivent à Cuneo. Le ghetto se limite à la via Mondovi et à la chiusa Pesio. Chaque soir ainsi que les jours de fêtes chrétiennes le ghetto est fermé par quatre portes dont on voit encore l’emplacement. À la fin du XVIIIe siècle, les Juifs sont quasiment coupés du reste de la population. Les portes du ghetto sont supprimées pendant la période napoléonienne quand la ville est annexée à l’Empire français, et remises immédiatement en place à la Restauration en 1814, après le congrès de Vienne, avec le retour sur le trône de Victor-Emmanuel Ier. Ces mauvaises conditions vont se poursuivre jusqu’en 1848.

Le recensement de Napoléon Ier de 1806, indique que 215 Juifs vivent à Cuneo. Ce nombre va croître jusqu’à 301 en 1835 et 320 en 1873. Dans les décennies suivantes, leur nombre va atteindre 450, avec l’afflux des familles habitant dans les villages voisins.

En 1848, l’émancipation totale civile et religieuse des Juifs est obtenue par le statut albertin, octroyé par le roi Charles-Albert de Savoie. La communauté poursuit son extension, comme l’attestent les travaux réalisés pour agrandir la synagogue.

Mais dès la fin du XIXe siècle, et plus encore au début du XXe siècle, en raison de l’industrialisation du nord de l’Italie, de nombreux Juifs, et plus particulièrement les jeunes, quittent les petites villes du Piémont pour s’installer dans les villes de Turin et de Milan, où se trouvent les universités et l’industrie. En 1936, il n’y a plus que 46 Juifs à Cuneo. Le recensement de Mussolini, réalisé en 1938, donne un nombre de 182 Juifs pour Cuneo, mais en y incluant ceux résidant à Saluzzo, Mondovì, Fossano, Busca, Moretta et Cherasco.

À huit kilomètres au sud de Cuneo, les Allemands établissent le 12 septembre 1943, quelques jours seulement après leur entrée dans la région, le camp de concentration de Borgo San Dalmazzo, où seront emprisonnés 349 Juifs étrangers originaires principalement d’Europe centrale ou d’Europe de l’Est, et arrêtés par les Allemands à partir du 18 septembre. Quelques Juifs italiens sont aussi arrêtés à Cuneo le 28 septembre, grâce aux listes fournies par les carabiniers italiens, mais sont relâchés quelques jours avant qu’une circulaire de ministre de l’intérieur, Guido Buffarini Guidi, ordonne leur arrestation. Le 21 novembre 1943, la majorité des prisonniers est transférée au camp de Drancy, près de Paris avant d’être envoyée au camp d’extermination d’Auschwitz. Seuls 10 survivront.

Le camp fermé temporairement après le départ des étrangers, est rouvert du 4 décembre 1943 au 15 février 1944. Cette réouverture est ordonnée par la police de Cuneo à la suite d’un décret du 2 décembre. Tous les Juifs, étrangers ou italiens, sont dorénavant pourchassés. La plupart des Juifs de Cuneo, qui avaient été précédemment arrêtés puis libérés, se cachent dans les montagnes avoisinantes, et seuls sont arrêtés à Cuneo, les malades, les personnes âgées ainsi que certaines personnes isolées n’ayant pas réussi à se dissimuler. Les Juifs de Mondovi, prévenus à temps, ont pu se cacher. Par contre, les Juifs de Saluzzo seront arrêtés et déportés à Auschwitz.

Le 25 avril 1945, le jour de la libération de Cuneo, les Allemands, avant de quitter la ville, arrachent les six Juifs étrangers se trouvant à la prison locale et les abattent sous les arches du pont conduisant à la ville. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, la communauté juive de Cuneo perd son autonomie juridique et est de nos jours intégrée à la communauté juive de Turin.

L’ancien cimetière juif situé Calà degli Ebrei (actuellement Via della Pieve), a été démantelé pour la construction d’une bretelle routière, et les tombes transférées dans une section du cimetière communal via Bassa San Sebastiano.

Située au cœur du ghetto, 18, Contrada Mondovì, la synagogue actuelle, inaugurée en 1885, après l’émancipation des Juifs, est le résultat des nombreuses transformations d’une synagogue préexistante. La présence d’un Dukan (pupitre) datant de 1611, laisse supposer que la synagogue existait déjà à cette époque. C’est la plus vieille des seize synagogues encore existantes au Piémont.

La façade du bâtiment est encadrée par deux pilastres, sur lesquels repose l’entablement qui sépare les deux premiers niveaux, du troisième, légèrement en retrait et surmonté d’une corniche incurvée. Sur la frise de l’entablement, est inscrit en lettres hébraïques un des versets du livre de l’Exode: « Ils me feront un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux ». Au rez-de-chaussée, deux portes en bois à arc plein-cintre, avec chambranle surmonté d’un cartouche circulaire, permettent d’accéder, l’une au bureau de la communauté et l’autre à la synagogue. Au premier étage, au-dessus des portes, deux fenêtres reprennent la même décoration que les portes. Au second étage, au-dessus de l’entablement, se trouvent les trois fenêtres ouvrant sur la galerie des femmes.

En pénétrant par la porte de droite, on gravit un escalier qui conduit tout d’abord au niveau de la salle de classe, puis au niveau de la salle de prière. On pénètre dans celle-ci par une petite porte à l’arrière. La salle est rectangulaire, et possède sur chaque paroi latérale, deux fenêtres rectangulaires, assurant un éclairage naturel. Les murs gris sont rehaussés par des moulures dorées. Une corniche borde le plafond légèrement voûté, décoré en trompe-l’œil représentant un dôme sans tambour. Le long de la corniche, des cartouches dorés contiennent des inscriptions hébraïques.