Autour de la place de la République, vous trouverez un des lieux les plus anciens de Paris attestant du patrimoine culturel juif de Paris : la synagogue de Nazareth. Mais aussi des institutions culturelles très actives comme le Cercle Bernard Lazare, le Centre Medem et la Maison de la Culture Yiddish.

Par l’ordonnance du 29 juin 1819, le roi Louis XVIII autorise le Consistoire à construire la première synagogue majeure de Paris, rue Notre-Dame-de-Nazareth.

Elle fut inaugurée en 1822. Une cour accueillait les fidèles derrière une façade sobre. A l’intérieur, on remarquait tout particulièrement les treize colonnes massives. La bimah était installée au centre et les motifs décoratifs rappelaient le néoclassicisme.

A l’arrière du bâtiment se trouvait également une autre salle de prière pour les juifs portugais. L’immeuble s’est rapidement détérioré et on considéra alors différents projets d’aménagement ou de reconstruction.

Finalement, l’architecte Alexandre Thierry reconstruisit l’ensemble de l’immeuble, supprimant la petite salle du fond. Références orientalistes et bibliques se mêlèrent au nouveau projet. La façade demeure sobre mais le couronnement du portail présence des motifs de Byzance et du Moyen-Orient.

On y aperçoit également une très belle rosace. Douze arcades son dessinées dans le projet afin de rappeler les douze tribus. A l’étage des femmes, trois arcades s’inspirent des trois prophètes. Un grand arc ferme le sanctuaire. La voûte est peinte en bleu avec des étoiles dorée qui s’y promènent. La tevah se situe au centre.

La synagogue de Nazareth fut inaugurée en 1852. Elle demeure encore aujourd’hui une des synagogues les plus représentatives du patrimoine juif parisien.

Bernard Lazare, né à Nîmes en 1865, écrivain et homme de gauche engagé, publie en 1894 L’Antisémitisme, son histoire et ses causes. Deux ans avant l’Affaire Dreyfus. Il s’implique beaucoup dans la défense cette cause également, ainsi que le sort des Arméniens persécutés en 1902. Il meurt un an plus tard. A l’angle des rues Turbigo et Borda, une place porte aujourd’hui son nom.

A proximité de là se situe le Cercle Bernard Lazare , ouvert en 1954. C’est un lieu de rencontres culturelles très actif, engagé sur la défense des valeurs républicaines et le dialogue israélo-arabe. Colloques, concerts, publications des Cahiers Bernard Lazare mais aussi très impliqué dans les Journées Européennes des Cultures et Patrimoines Juifs.

Deux autres lieux perpétuent à Paris la mémoire de l’histoire juive parisienne et l’enseignement du yiddish. Vladimir Medem, grand théoricien du mouvement ouvrier Bund et homme politique engagé, a participé à la Révolution de 1905 et s’est illustré durant les deux Révolutions de 1917. De nombreuses institutions dans le monde portent son nom.

A Paris, le Centre Medem Arbeiter Ring est une organisation juive laïque inscrite dans la mouvance socialiste et attachée à la culture yiddish. Il organise une soixante d’événements culturels par an, ainsi que des ateliers de langue (yiddish, hébreu, judéo-espagnol et judéo-arabe).

Non loin de là, la Maison de la culture yiddish se consacre à la conservation du patrimoine et la diffusion de la culture yiddish en France et en Europe. Ainsi qu’à la promotion du yiddish comme langue auprès de publics issus de tous horizons. Outre ses activités culturelles et ateliers de langues, elle dispose d’une importante bibliothèque.

Suite à la résurgence en France des attaques anti-juives en 2000 et à leur continuité, de nombreux juifs déménagent, quittant les quartiers populaires où les attaques se banalisent, préférant perdre en surface mais en retrouvant un sentiment de sécurité. Deux zones géographiques en ont ainsi accueilli un nombre considérable depuis vingt ans : à l’Est autour du 11e, 12e, Saint-Mandé et Vincennes et à l’Ouest entre le 16e, 17e, Neuilly, Levallois et Boulogne.

Mais le lien à ces deux derniers arrondissement est plus ancien. Entre le Second Empire et la fin du XIXe siècle, une petite partie des juifs parisiens migre vers les quartiers prisés de l’ouest parisien. Vers le quartier Monceau dans le 17e arrondissement et le quartier Victor Hugo du 16e arrondissement.

Aujourd’hui, le 17e arrondissement compte 40 000 juifs sur les 300 000 de Paris et de sa région. Synagogues, restaurants, boucheries, épiceries fines, écoles… La vie cultuelle et culturelle juive est foisonnante dans cet arrondissement.

Néanmoins, l’arrondissement fut d’abord marqué par une histoire un peu plus ancienne, notamment autour de grandes familles. Parmi elles, les frères Pereire. Nés à Bordeaux, Emile en 1800 et Isaac en 1806, ils s’installent à Paris. En bons saint-simoniens, ils souhaitent que l’économie ne se limite pas à son seul développement. Que son essor permette surtout d’améliorer la condition sociale de tous les habitants de Paris. D’où le lancement de grands travaux. Avec l’aide de l’Etat, les Pereire participent au financement de l’Exposition universelle de 1855 et plus important encore au renouvellement du quartier Haussmann. Ils lancent le Crédit immobilier et la Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz. Ils développent le transport ferroviaire et maritime.

Dans le 17e et le proche 8e arrondissement, ils font lotir une partie du Parc Monceau. Emile Pereire se fait d’ailleurs construire un hôtel au 10 rue Alfred de Vigny. Ils investissent dans des projets avenue de Villiers, boulevard Malesherbes et avenue de Wagram et non loin de l’arrondissement la construction de la gare Saint-Lazare. Elus députés dans les années 1860, les frères Pereire soutiennent ardemment au Parlement la gratuité de l’éducation. Aujourd’hui, une place et un boulevard portent leur nom dans le 17e arrondissement.

Autre lieu marquant de l’histoire juive parisienne, le Musée Nissim de Camondo , situé rue Monceau. Les frères Abraham et Nissim Camondo, banquiers anoblis en Italie, achètent le terrain sur une partie duquel se trouve actuellement le musée. Isaac Camondo, le fils d’Abraham, fin collectionneur d’art, fait un des plus grands dons de l’histoire au Louvre, permettant aussi à des artistes vivants, parmi lesquels des impressionnistes, d’y trouver une place.

En 1911, Moïse Camondo, fils de Nissim, fait reconstruire l’hôtel de la rue Monceau par l’architecte René Sergent. Un bâtiment inspiré par l’architecture du Petit Trianon. Grand collectionneur comme son frère, il lègue l’hôtel et les nombreuses œuvres qui s’y trouvent à l’Union centrale des arts décoratifs. A la seule condition que le musée porte le nom de son fils, tombé au combat en 1917. Considéré comme un des plus beaux musées de Paris, la poignée de livres et objets juifs qui appartenaient à la famille se trouve toujours dans les décors des pièces.

Le 16e arrondissement voit les différentes tendances du judaïsme s’y épanouir depuis plus d’un siècle. Qu’il s’agisse du judaïsme consistorial ou libéral. Il accueille aussi la plus grande bibliothèque juive d’Europe.

Un immeuble mêlant la pratique orthodoxe à l’architecture moderne si situe rue Montevideo. Suite à des déménagements du lieu de culte ouvert en 1892 par l’association de la Société du culte traditionnel israélite, de l’avenue Malakoff, puis à la rue Lalo, cette communauté installa finalement sa Synagogue rue Montevideo en 1934.

Construit par les architectes Julien Hirsch et Roger Kohn, l’immeuble exigu de cinq étages accueille la synagogue dans un cadre de centre communautaire. Le motif du maguen david n’est pas qu’un élément secondaire de décoration, comme il l’est souvent dans les synagogues plus anciennes.

Ici, il apparaît de différentes manières et couleurs, comme on peut le voir sur sa voûte en béton à caissons. Sa façade et son intérieur sont également sobres. Qu’il s’agisse de la bimah située au centre ou les décorations métalliques.

Rue Copernic, près de la place Victor Hugo, la synagogue Copernic du Judaïsme En Mouvement (JEM). Le mouvement libéral inaugura cette synagogue en 1907 sous la direction du rabbin Louis-Germain Lévy. Au début des années 20, la synagogue évolue architecturalement, suite à l’agrandissement du lieu et des constructions dans la cour. Des mutations eurent également lieu à la fin des années 60. Tous ces changements expliquant les différentes influences architecturales qui se mêlent à l’intérieur de la synagogue, entre inspiration biblique et mouvements artistiques du XXe siècle.

La synagogue JEM Copernic a été touchée par deux attentats. Une explosion pendant l’Occupation et en 1980, l’attentat palestinien qui fit quatre morts et un grand nombre de blessés. Certes, les attentats du début des années 1980 et surtout ceux des années 2000 ont provoqué une sécurisation des lieux plus élevée, mais cela n’a pas démotivé la pratique, notamment au mouvement libéral qui attire un nombre croissant de juifs parisiens.

Haut lieu des recherches historiques et culturelles sur le patrimoine culturel juif, la Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle , dispose de la plus grande collection privée de livres et d’archives d’intérêt juif en Europe. Anciennement située rue La Bruyère (dans le 9e arrondissement), elle se trouve aujourd’hui rue Michel-Ange. L’AIU, connue pour ses écoles en Europe, en Israël, au Maroc et en Amérique du Nord, a été fondée en 1860 dans le but de se consacrer à la défense des juifs et à la promotion des droits de l’homme.

Depuis, elle poursuit le partage des valeurs culturelles et éducatives en France et dans le monde francophone. L’AIU propose également un enseignement universitaire d’ « Humanités bibliques et juives » à travers l’Institut Européen Emmanuel Levinas et le Beth Hamidrach, ainsi qu’un programme pour les jeunes, le SNEJ.

Rencontre avec Jean-Claude Kuperminc, Directeur de la Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle.

Jguideeurope : Quand et comment a été créée la Bibliothèque de l’AIU ?

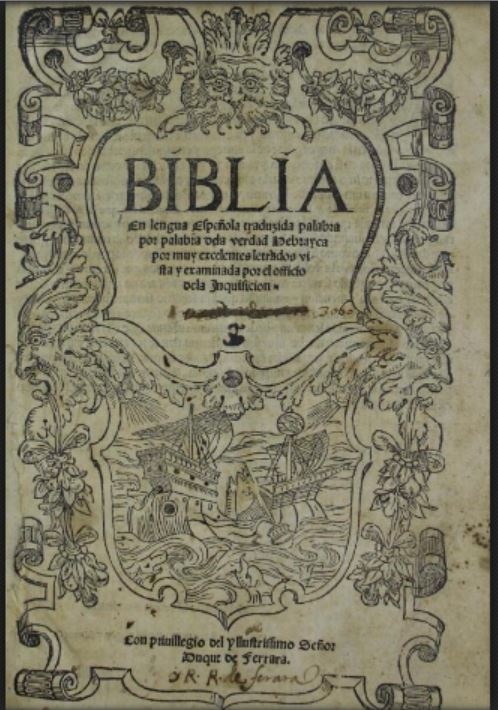

Jean-Claude Kuperminc : Quand l’Alliance est créée en 1860, elle a tout de suite besoin de documentation pour comprendre le sort des Juifs qu’elle souhaite défendre dans le monde entier. Elle instaure donc un centre de documentation, qui va très vite devenir une bibliothèque patrimoniale et savante, sous l’influence des premiers dirigeants de l’Alliance : Salomon Munk, Isidore Loeb, les grands rabbins Israël Levi et Zadoc Kahn, notamment, qui sont également des références incontournables en matière d’études juives en France. La bibliothèque reçoit des livres, thèses, brochures, de rabbins et d’universitaires. Elle acquiert aussi d’importantes collections qui sont le socle de sa richesse, grâce au remarquable don d’un mécène, Benjamin Louis Mayer Rothschild (sans lien avec la famille célèbre) : Fonds Salomon Munk, manuscrits exceptionnels de Samuele David Luzzatto, Fonds Zadoc Kahn et Fonds Bernard Lazare. En 1939, alors qu’elle vient de s’installer dans des locaux fonctionnels au 45 rue La Bruyère, elle conserve déjà plus de 50 000 documents.

Pendant la guerre, elle est occupée et pillée par les Nazis travaillant pour Alfred Rosenberg. Il constitue ainsi une gigantesque bibliothèque juive à Francfort. Heureusement, elle sera récupérée par les troupes américaines à la fin de la guerre et entre 1945 et 1955, une grande partie des livres seront restitués à la bibliothèque de l’Alliance. Une partie des archives, qui avaient été volées par les Nazis puis repris par les Soviétiques en 1945, n’a émergé qu’à la fin du XXe siècle, et a réintégré nos rayonnages en 2000. C’est ce que nous appelons le Fonds Moscou des archives de l’AIU.

Entre 1937 et 1989, la bibliothèque est installée au rez-de-chaussée sur la cour de la rue La Bruyère. Un nouveau bâtiment y est créé en 1989. Malheureusement, l’AIU doit quitter son hôtel particulier en 2016. Depuis, la bibliothèque reçoit ses lecteurs dans un autre de ses lieux historiques, l’ancienne Ecole normale israélite orientale (ENIO) au 6 bis de la rue Michel-Ange (16ème), adresse qu’elle avait quittée en 1937. La boucle est ainsi bouclée. Un film présente l’histoire de la bibliothèque, dans ses anciens locaux.

Combien de documents se trouvent à la bibliothèque aujourd’hui et comment y a-t-on accès ?

Il est toujours difficile d’avoir un décompte exact des documents. La bibliothèque revendique environ 150 000 livres, 3000 collections de journaux, 1000 manuscrits anciens, une quinzaine d’incunables. Elle est aussi riche de près de 2 millions de pièces d’archives de l’institution AIU, indispensables à l’étude du judaïsme aux XIXe et XXe siècles, en particulier dans les zones balkaniques, méditerranéennes et moyen-orientales. Ajoutez 30 000 photographies, des films et enregistrements sonores, et vous aurez une idée de la variété et de l’importance de ce fonds.

Depuis 20 ans, la bibliothèque participe au réseau RACHEL, qui offre un catalogue de tous les documents de plusieurs bibliothèques juives parisiennes. Depuis 2 ans, l’AIU propose sa propre bibliothèque numérique qui donne un accès libre et gratuit sur internet à plus de 20 000 documents (livres, journaux, photos, films, expositions virtuelles…)

Recevez-vous de nombreuses demandes de recherches internationales ? Concernant surtout des villes, monuments ou d’ordre généalogique ?

Une bonne partie de notre public vient de l’étranger, notamment des universitaires et des thésards. Ils exploitent les archives de l’AIU, mais aussi nos collections de documents anciens. Nous sommes partenaires du Cercle de Généalogie juive qui travaille activement à repérer des noms de personnes dans nos archives. L’AIU est particulièrement efficace pour rechercher des éléments sur la vie des personnels de ses écoles entre 1860 et 1940, dans le monde entier. Dans notre bibliothèque numérique, nous avons privilégié les documents sur les synagogues, avec près de 200 photographies et 80 livres.

Vous pouvez retrouver le témoignage d’une lectrice de la bibliothèque sur ce lien.

Parmi les documents reçus récemment concernant le patrimoine culturel, lequel vous a particulièrement intéressé ?

Deux initiatives ont retenu mon attention. Il s’agit de très beaux livres de mémoire sur deux des plus importantes synagogues parisiennes : la synagogue Buffault, dédiée au culte séfarade de rite portugais, et la synagogue de la Victoire. Dans les deux cas, les fidèles de ces lieux de culte ont fait un remarquable travail de recherche historique et de présentation pour mettre en valeur l’histoire de ces bâtiments prestigieux qui illuminent le paysage juif parisien depuis 150 ans.

La synagogue de la Victoire : 150 ans du judaïsme français. Paris : Editions du Porte-plume, 2017.

Elie Balmain et Claude Nataf, Buffault : documents fondateurs et contractuels du Temple hispano-portugais. Paris : Editions E. Balmain, 2018

Quel lieu parisien du patrimoine culturel juif européen mérite selon vous d’être plus mis en lumière ?

Professionnellement, je dirai le site de la rue Michel-Ange, qui abrite aujourd’hui la bibliothèque, l’Ecole Gustave Leven, et la synagogue de l’ENIO. Le bâtiment est moderne (élevé en 1965, réhabilité en 2011), mais les lieux sont chargés d’histoire, avec la statue de Moïse, imitée de Michel Ange, qui était déjà présente quand l’ENIO préparait les jeunes instituteurs de l’AIU à leur futur métier dans les écoles. C’est là que le philosophe Emmanuel Levinas a vécu en tant que directeur de l’ENIO.

Sentimentalement, j’opterai pour la Fondation Fleischman, en plein Pletzl, 18 rue des Ecouffes. C’est dans ce shtibel que mon père a passé sa bar-mitzwah, en 1935. C’est un des rares endroits encore représentatifs de ce que pouvaient être les lieux de cultes des immigrants juifs arrivés de Pologne dans les années 1920.

Aujourd’hui, deux grands ponts traversent le Bosphore, intégrant ainsi pleinement dans la ville sa partie anatolienne. Auparavant seuls les ferries permettaient de passer d’une rive à l’autre ; les quartiers asiatiques d’Istanbul, ainsi que les villages bordant le Bosphore de ce côté, vivaient selon un autre rythme, un peu en marge du coeur palpitant de la cité. À Kuzguncuk, un peu au nord d’Uskudar, s’étendait un important quartier juif, surnommé « la petite Jérusalem », où il existe toujours deux belles synagogues. C’est aussi sur cette rive asiatique que s’élève, près de la gare d’Haydarpasa, la belle synagogue Hemdat Israël.

La grande ville est omniprésente. Cependant, Kuzguncuk a conservé l’atmosphère d’un village, oasis de tranquillité verdoyante donnant vers le Bosphore et le couchant. Icadiye caddesi est le cœur du quartier qui fut habité pendant plus de 400 ans par des Grecs, des Arméniens et surtout des juifs. Aujourd’hui, il n’en reste plus beaucoup, mais les inscriptions en hébreu sur de nombreuses façades en pierre et bois, rappellent ce passé.

La synagogue Beth Yaacov , élégant lieu de culte d’été, édifié en 1878, en lieu et place d’une synagogue plus ancienne, et restaurée à la fin du siècle dernier, sonne sur un beau jardin. Vous remarquerez les originales peintures de paysages au plafond.

Tout à côté, s’élèvent une église grecque et une église arménienne. Plus haut, à flanc de colline, la synagogue Bet Nissim servait durant les mois d’hiver. Construite en 1840, elle se caractérise par sa belle salle richement peinte. L’aron date de la fin XVIIIe siècle.

Une visite s’impose au cimetière juif de Nakas Tepe, assez éloigné du centre de Kuzguncuk. Beaucoup de juifs s’y faisaient enterrer même s’ils résidaient ailleurs dans la ville, car cette terre d’Asie était considérée comme plus proche de la Terre sainte. On peut y voir quelques belles stèles datant des XVIe et XVIIe siècles. Comme les autres cimetières juifs de la ville, il a été abondamment pillé ces dernières décennies. Ses pierres ont servi à la construction des maisons de bric et de broc édifiées par les immigrants arrivés d’Anatolie.

En descendant le long de la rive du Bosphore, vers le sud, après avoir passé Uskudar, vous arriverez à Haydarpasa, superbe gare datant du début du siècle, terminus du train qui reliait la capitale aux possessions ottomanes du Moyen-Orient, Jérusalem, la Mecque, Médine… Beaucoup de juifs arrivant de Kuzguncuk s’installèrent dans ce quartier en plein développement où une nouvelle et belle synagogue Hemdat Israël fut inaugurée en 1899, en présence de nombreux dignitaires ottomans et occidentaux. Le bâtiment donnant sur un jardin paraît discret de l’extérieur, mais contient une imposante salle de prière rectangulaire avec un plafond peint et de belles décorations murales. L’aron est installé au milieu de l’un des grands murs latéraux faisant face à la tévah de l’autre côté de la salle, comme dans certaines synagogues italiennes. On peut voir, non loin de là, au numéro 13 de la rue Zeamet, un petit cimetière juif bien conservé.

Au XIXe siècle, les villages le long du Bosphore abritaient de nombreux « minoritaires », Grecs, Arméniens et juifs. Aujourd’hui englobés dans la grande métropole, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Yeniköy, etc., sont devenus des zones résidentielles courues, avec quelques intéressants vestiges de ce passé juif, notamment à Ortaköy.

Sur les collines et au-delà, s’étendent les nouveaux quartiers élégants d’Istanbul où, dès l’entre-deux-guerres et surtout ces dernières décennies, se sont installées de nombreuses familles juives aisées préférant ces belles avenues aérées à l’agitation de Pera. C’est aujourd’hui à Nisentas et Sisli que bat le cœur de la communauté avec la grande synagogue Beth Israël, ainsi que les sièges de la plupart des clubs et associations. C’est aussi là qu’est installé l’hebdomadaire Shalom, avec une petite librairie où l’on trouve des livres sur le judaïsme turc.

La synagogue Etz Ahayim se dresse à côté du Bosphore, à Ortaköy, en bordure du détroit où défilent les grands navires entre les mers Noires et de Marmara. Le lieu est d’une somptueuse beauté, même si un bâtiment moderne, sobre mais sans intérêt particulier, a remplacé l’ancien édifice dévasté en 1941 par les flammes. Cette synagogue, l’une des plus anciennes d’Istanbul, avait été reconstruite au XVIIIe siècle. Dans les décennies précédentes, une petite communauté s’était formée à Ortaköy et beaucoup de ses membres venaient du quartier du grand bazar où leurs maisons avaient été détruites par un incendie. Le magnifique aron de marbre, avec ses deux colonnes néo-classiques finement ciselées, date de cette époque. Ses portes sont en bois sculpté. À côté s’élève le petit bâtiment du midrash, préservé de l’incendie de 1941 qui, pendant plus d’un siècle, avait servi de synagogue aux ashkénazes du quartier.

En vous promenant dans Ortaköy, vous admirerez, dans la rue Bulgurcu, los diziogos, une rangée de dix-huit maisons juives de bois à encorbellements. En haut de la colline se trouve un petit cimetière juif fondé au siècle dernier, abandonné et sans gardien, avec de belles tombes, souvent détruites.

En remontant le long du Bosphore, vers le nord, vous parviendrez à Yeniköy où une petite synagogue datant du XVIIIe siècle, mais plusieurs fois reconstruite, fonctionne toujours pour quelques fidèles.

La synagogue Beth Israël est désormais la plus active et la plus fréquentée d’Istanbul. Moderne et fonctionnel, le bâtiment a été agrandi en 1952 selon les plans de l’architecte Aran Deragobyan. On remarquera le beau vitrail qui surmonte la grande salle rectangulaire de 500 places.

Hasköy, l’autre faubourg juif d’Istanbul, sur la rive nord de la Corne d’Or, était un peu plus peuplé que Balat et concentrait l’élite de la communauté aux XVIe et XVIIe siècles, à l’apogée de l’Empire ottoman. Là vivait Moshe Hamon, prestigieux physicien venu de Grenade qui fut un conseiller du sultan Mehmet II le Conquérant.

C’est aussi dans ce quartier que furent installées les premières imprimeries juives, ainsi que les plus prestigieuses institutions éducatives et culturelles dont la jadis renommée « Gvira Yeshiva », fondée par Joseph Nasi au XVIe siècle. « Il y a plus d’un millier de maisons au milieu de jardins à Hasköy qui est un bel endroit avec un bon air », racontait Evliya Tchelebi, célèbre voyageur et chroniqueur ottoman du XVIIe siècle, qui évaluait à 17 000 personnes la communauté juive – à l’époque, l’écrasante majorité de la population du quartier. Ensuite, le quartier entama une phase de décadence, mais la tradition est restée. Au siècle dernier, Abraham de Camondo y fonda, en 1858, l’institut homonyme, première école juive de la capitale à enseigner selon les critères occidentaux. Dans ce même quartier fut inaugurée, en 1899, le grand bâtiment scolaire de l’Alliance israélite universelle, qui devint en 1955 le siège du séminaire rabbinique, transféré par la suite à Galata. Il abrite aujourd’hui le principal hospice juif pour personnes âgées d’Istanbul (Köy Mektep sokak). Les transformations urbaines, la construction de nouveaux immeubles et de grands axes routiers ont dévasté ce quartier encore plus que Balat. Il ne reste aujourd’hui que deux de la trentaine de synagogues d’Hasköy.

La synagogue Maalem fut fondée en 1754. Récemment restauré après des années d’abandon, cet élégant bâtiment se dresse dans une cour protégée par un haut mur. Deux colonnes de marbres entourent le porche ouvrant sur une grande salle presque carrée, avec six piliers. La tévah, au milieu, sous la petite coupole aux décorations florales, a la forme d’un navire comme dans la synagogue Ahrida. Elle fait face à un aron aux portes de bois avec de riches moulures dorées. Jadis simple et sobre, avec ses murs crépis de clair contrastant avec le bois sombre des bancs, la salle aujourd’hui alterne le bleu ciel et le blanc. Les travaux ont permis de raviver une partie des décorations murales.

À Hasköy se dresse aujourd’hui le principal centre des karaïtes à Istanbul. Leur kenassa (synagogue), Béné Mikra, est une petite bâtisse de bois et de pierre derrière un grand mur de brique. Selon la tradition locale, un temple karaïte existait déjà là à l’époque byzantine. L’actuel bâtiment, avec son beau portique à deux colonnes et son fronton triangulaire sculpté, a été reconstruit au XVIIIe siècle après qu’un incendie l’a dévasté. On y descend par un petit escalier. « Comme toutes les autres synagogues karaïtes, celle-ci est construite au-dessus du niveau du sol par respect pour la phrase biblique : « Depuis les profondeurs j’en appelle à Toi, mon Dieu », note Ilan Karmi. À l’intérieur, des tapis sur le sol remplacent les bancs des fidèles. Les maisons en bois autour du bâtiment étaient autrefois habitées par des familles karaïtes.

Les karaïtes

Cette secte dissidente du judaïsme, qui se caractérise essentiellement par son rejet de la loi orale représentée par le Talmud, vivait à Byzance avant même l’invasion ottomane, comme en témoigne au XIIe siècle le voyageur Benjamin de Tuleda. Il évoquait notamment une communauté de 500 karaïtes à Galata, près du Bosphore, dans l’actuel quartier de Karaköy. Plus de quatre-vingts communautés karaïtes vivaient sur le territoire de l’Empire ottoman, en Syrie, en Égypte, dans les Balkans mais surtout en Crimée.

En remontant sur la colline, vers le nord, vous arriverez au grand cimetière juif d’Hasköy, le plus grand de la ville avec celui de Kuzguncuk, sur la rive asiatique du Bosphore. À demi abandonné, le cimetière est aujourd’hui traversé par une autoroute urbaine. Elle passe au pied du tombeau d’Abrahma de Camondo, mausolée néo-gothique, qui devait rappeler pour la postérité la grandeur de cet entreprenant financier, qui, bien que vivant déjà à Paris, avait demandé à être inhumé à Istanbul.

De part et d’autre de la Corne d’Or, estuaire commun de deux petites rivières qui se jettent dans le Bosphore, s’étendaient les quartiers traditionnels des juifs d’Istanbul installés là dès l’époque byzantine. Encore au début du siècle plus de la moitié de la population de Balat était juive, mais déjà beaucoup commençaient à quitter ce faubourg humide avec ses petites maisons basses pour s’installer dans la « ville européenne ».

Dans la mémoire d’Istanbul, les quartiers de Balat, sur la rive droite, et de Hasköy, de l’autre côté du fleuve, sont restés comme un lieu haut en couleur, un peu exotique, où l’on parlait le judéo-espagnol et où l’on vivait au rythme des fêtes juives et du shabbat. Les noms des synagogues, dont la plupart ont aujourd’hui disparu, rappelaient Sefarad que tous gardaient au coeur (Gerouche-Castilla – « les exilés de Castille » -, Catalan, Arangon, Partugal, Senioria…). Beaucoup de voyageurs européens du siècle dernier donnèrent de terribles descriptions de ce quartier, tel Edmondo De Amicis qui évoque « ce vaste ghetto de Balat allongé comme un serpent immonde le long de la Corne d’Or avec ses baraques encroûtées de moisissures ».

La réalité était plus nuancée comme le montre Marie-Christine Varol dans une passionnante monographie sur Balat : « Toutes sortes de catégories sociales se trouvaient mélangées à Balat, des commerçants aisés jusqu’aux plus humbles colporteurs et chiffoniers. » Comme dans le reste d’Istanbul les incendies, du fait des nombreuses maisons de bois, pouvaient être dévastateurs. Le corps des pompiers volontaires jouait ainsi un rôle clef dans la vie communautaire.

L’incendie de 1911

« En 1911, un incendie éclata dans une partie de l’hôpital Or ha-Haïm, situé à Balat, et prit des proportions terribles . Tout le quartier de Dibek, y compris la synagogue Gerouche et les deux écoles de l’Alliance israélite, une partie du quartier de Sigri avec sa synagogue Pol Yacham, tout le quartier de Hevra avec sa synagogue et son Talmud Torah, une grande partie du quartier de Balat, furent la proie des flammes. Bilan : 520 édifices détruits, 1000 familles juives sans abri. (…) En dehors des secours municipaux et communaux, les dons provenant de l’étranger s’élevèrent rapidement à plus de 60000 francs. »

Avraham Galante, Histoire des juifs de Turquie (9 Vol.), Istanbul, Éd. Isis, 1936, Réed. 1990.

Les maisons près des quais (la zone de Karabas) ont été abattues pour faire place à un parc et à une voie sur berge. Les immigrants d’Anatolie occupent aujourd’hui la plupart des petits immeubles abandonnés par les juifs. Seuls quelqu’uns y habitent encore, notamment près de la synagogue Ahrida. Ce sont pour la plupart des familles démunies, vivotant des aides de la communauté. Mais certains médecins juifs gardent toujours un cabinet dans le quartier, à côté du grand hôpital juif Or ha-Haïm, toujours en activité. Les pierres résonnent toutefois de cette mémoire séculaire, avec les inscriptions sur les façades des maisons et les quelques synagogues encore debout. La visite de Balat et de Hasköy nécessite une bonne journée.

La belle artère Kürkçü Cesmesi, comme les rues proches, Leblebciler et Lapincilar, étaient le centre de la commerçante Balat, animée tous les jours mais comme pétrifiée pendant le shabbat, où même les quelques marchands turcs ou grecs respectaient le repos sacré. Presque toutes les échoppes sur le devant des maisons étaient tenues par des juifs. On y fabriquait notamment des fez jusqu’à l’interdiction de ce couvre-chef traditionnel, au nom d’une laïcité militante, par les autorités républicaines en 1928. Il y avait aussi beaucoup de cordonniers et de savetiers, ainsi que nombre de marchands de tissus, souvent juifs géorgiens (los gurdjis). Dans la rue perpendiculaire, Eski Kasap, aux numéros 6 et 8, vous verrez encore deux très belles maisons juives à encorbellement avec, sur la façade, une étoile de David et une inscription en hébreu : « Prospérité sur la famille ».

La synagogue Ahrida est la plus ancienne d’Istanbul à être toujours en fonction. C’est incontestablement la plus belle. Le bâtiment principal a été refait à la fin du XVIIe siècle et plusieurs fois restauré depuis, tout en gardant les grandes lignes du plan original. Cette synagogue a été fondée au XVe siècle par des juifs originaires de la ville d’Ohrid, en Macédoine. Elle en a gardé le nom même si cette petite communauté romaniote a été ensuite absorbée par les juifs arrivés de la péninsule ibérique, qui ont donné toute sa splendeur à ce temple où, selon une légende, Sabbataï Zevi serait venu prêcher une fois.

La grande salle rectangulaire, surmontée d’une coupole en bois, possède un plafond peint avec de très élégantes décorations florales typiquement ottomanes. Dotée de huit colonnes et de dix grandes fenêtres, elle est très lumineuse. Les derniers grands travaux de restauration, achevés en 1992, ont rendu à la salle sa structure ancienne, supprimant notamment le balcon pour les femmes qui, comme jadis, suivent les offices à partir d’une salle aux panneaux ajourés. Une tévah très originale se dresse au centre de la salle. Toute de bois verni, elle a la forme d’une nef, symbolisant l’arche de Noé, mais elle évoque aussi explicitement les caravelles qui amenèrent les juifs fuyant l’Espagne. La proue est dirigée vers l’aron avec de magnifiques portes de bois incrustées d’ivoire et de nacre. Dans le jardin, se dressent deux autres bâtiments, un midrash et une lourde construction de brique et de pierre, l’ancienne odjara. Ce dernier édifice sert aujourd’hui d’hospice.

À quelques centaines de mètres de là, s’élève la synagogue Yanbol , l’autre grand et antique lieu de culte préservé de Balat. Portant le nom d’une petite ville de Bulgarie dont la communauté fondatrice était originaire, cette synagogue a été rebâtie au XVIIIe siècle et, depuis, restaurée à plusieurs reprises. Illuminée par ses nombreuses fenêtres, la grande salle est surmontée d’un beau plafond de bois décoré de motifs floraux et paysagers. Les chapiteaux des colonnes sont finement ouvragés et peints. La tévah, au milieu de la salle, face à l’aron, aux portes de bois incrustées de nacre et d’ivoire, comme celui de la synagogue Ahrida.

Tout à côté, à l’angle des rues Feruh Kahya et Mahkme Alti, il est possible de visiter le très ancien Cavus Hammami , très fréquenté par les juifs du quartier qui l’appelaient « el banyo de Balat ». Tant du côté des hommes que de celui des femmes, un bassin est réservé au mikveh de purification.

En remontant vers le haut de Balat et Saint Sauveur en Chora (Kariye Camii) célèbre pour ses mosaïques, vous verrez la très émouvante synagogue Ichtipol tout en bois avec, dans une grande fenêtre ronde, un magnifique vitrail portant deux étoiles de David entrelacées. Elle a été fondée dans les premières années de l’Empire ottoman par des juifs originaires de la petite ville macédonienne d’Ichtip. Dévastée par plusieurs incendies, elle fut reconstruite pour la dernière fois en 1903. En face, aux numéros 63 et 67 de la même rue, s’élèvent toujours de belles maisons avec des façades en bois, des encorbellements et des décorations finement ouvragées, jadis occupées par des familles juives de cette zone déjà à moitié enclavée dans le quartier grec limitrophe.

Il reste aussi à Balat, les vestiges de plusieurs autres synagogues, réduites parfois à une simple porte comme pour Kastoria, au numéro 132 de la rue Hoca Cakir. Le long de la rue Demir Hisar, retrouvez les ruines des murs des synagogues Eliahuh (au numéro 231) et Sigri, dite aussi de Salonique (au numéro 261). L’ancien cimetière d’Egri Kapi, fermé en 1839, est désormais complètement abandonné et dévoré par les constructions avoisinantes. Les pierres tombales portant des inscriptions ont été transportées dans le cimetière d’Hasköy, de l’autre côté de la Corne d’Or.

Sur une colline dominant le Bosphore au nord de la Corne d’Or, là où jadis étaient les comptoirs des marchands génois, se dresse la « ville européenne », qui se développa au milieu du XIXe siècle. Son architecture est occidentale, et les grands immeubles comme les passages couverts rappellent Paris, Londres ou Berlin. Les ressortissants des pays occidentaux bénéficiant des capitulations, privilèges accordés par les sultans à ceux qui faisaient des affaires dans l’Empire, s’y étaient installés, suivis par nombre de « minoritaires », Grecs, Arméniens et juifs. Face à Stamboul, la vieille ville de l’autre côté de la Corne d’Or, Pera, que les Turcs appellent Beyoglu, était et reste la seule partie d’Istanbul sans mosquée de quelque importance. En revanche, les églises orthodoxes, catholiques ou protestantes, près de la grande rue, aujourd’hui Istikal Caddessi, y sont nombreuses.

Ambassades, cavistes et modistes, hôtels de luxe, comme le magnifique Pera-Palas, cabarets et théâtres, lycées à l’occidentale comme le francophone Galatasaray, faisaient de ce quartier, devenu en 1857 le 6ᵉ arrondissement d’Istanbul, « un prolongement de l’Europe » selon la formule des guides de l’époque. Centre intellectuel, politique et diplomatique de la très cosmopolite capitale ottomane des dernières décennies de l’Empire, Pera, relié par un funiculaire souterrain à Galata-Karaköy près du port de passager sur le Bosphore, fut aussi la résidence de prédilection des élites juives ouvertes aux idées et aux modèles de l’Occident. Là, se trouvent la synagogue Neve Shalom, la plus importante encore en fonction, ainsi que la synagogue italienne, la Synagogue ashkénaze et le siège du rabbinat.

La synagogue Neve Shalom est située dans une petite rue, tout près de la célèbre tour de Galata (Galata Kulesi), construite par les Génois au XIVe siècle, dans un quartier animé qui était et reste en partie le cœur de la vie juive d’Istanbul. On peut encore y voir quelques maisons typiques, ornées sur le fronton de l’étoile de David, notamment en face de la synagogue, au numéro 50 de la rue Büyük Hendek. D’autres, aux numéros 5 et 7 de la rue Timarci, portent au-dessus du porche leur date de fondation gravée à la fois selon les calendriers hébraïque et européen. Dans ce quartier existent aussi quelques-unes des dernières vastes demeures typiquement judéo-espagnoles. « Construites autour d’une cour centrale, ces maisons appelées communément yahudi hani (« maisons juives ») pouvaient être commodément habitées par une famille élargie ou une congrégation », note Ilan Karmi dans son très complet guide des sites juifs d’Istanbul. L’une des mieux conservées se trouve au numéro 56 de la rue Serdari Ekrem.

La synagogue Neve Shalom a été construite en 1951, en lieu et place d’une petite salle de prière, par les architectes Elio Ventura et Bernard Motola. Élégante, spacieuse, avec sa grande salle pouvant contenir jusqu’à 500 personnes, elle est ornée, sur la façade, d’une splendide rosace importée de Grande-Bretagne. Remarquez les magnifiques boiseries recouvrant une partie des murs. La tévah et l’aron sont surélevés, face aux bancs des fidèles, comme dans la plupart des synagogues européennes de la fin du XIXe et du XXe siècle. Dans l’entrée, une plaque rappelle le terrible attentat du 6 septembre 1986 qui fit vingt-trois morts. Deux terroristes arabes pénétrèrent dans la salle de prière durant l’office de shabbat, après avoir tué le vieux shamash (le « bedaud ») qui essayait de les bloquer, et ouvrirent le feu sur les fidèles. L’émotion dans la communauté juive fut immense et le traumatisme reste vif, malgré la solidarité aussitôt affichée par les autorités et la quasi-totalité de l’opinion publique. La synagogue fut restaurée et rouverte en mai 1987. Chaque année est organisé un office de commémoration pour les victimes.

Près de là, au numéro 87 de la rue Büyük Hendek, dans les locaux habituellement occupés par un club de sport, s’élevait la synagogue Knesset Israel. Un peu plus loin se dressent une école élémentaire juive et un lycée construit en 1915 pendant la guerre, alors que les écoles de l’Alliance israélite universelle, francophones, donc ennemies d’une Turquie ottomane alliée de l’Allemagne, ne pouvaient fonctionner.

La synagogue italienne est située dans un bâtiment discret et harmonieux derrière le mur d’une petite cour. Elle a été en grande partie refaite au début des années 1930, en conservant la structure originale de l’édifice construit en 1887. Présents dans la capitale ottomane depuis plusieurs siècles, comme en témoigne la mémoire des antiques synagogues Poulia (Pouilles) ou Messina aujourd’hui disparues, les juifs italiens s’étaient séparés en 1866 du reste de la communauté jugée trop traditionaliste. Soutenus par l’ambassade d’Italie, ils obtinrent du sultan Abdülaziz, le droit de former une congrégation autonome, comme cela existait déjà pour les ashkénazes et les karaïtes.

La façade de la synagogue est sobre mais très harmonieuse avec son fronton rectangulaire et le double escalier de brique menant jusqu’à l’entrée. La salle de prière, toute peinte en blanc, est entourée de la galerie pour les femmes au premier étage. La communauté italienne compte aujourd’hui quelques centaines de fidèles seulement.

Imposante et plutôt austère à l’extérieur, la synagogue ashkénaze s’élève au milieu de la seule grande rue reliant Pera au bas du quartier de Galata près du Bosphore, ancien centre bancaire et financier évoqué par le nom des rues (Bankarlar sokak). Dans la toute proche rue Voyvoda, au-dessus de somptueux escaliers qu’il fit construire, le grand financier Abraham de Camondo avait son quartier général. L’actuelle synagogue, dite « germano-israélite » selon une plaque sur la façade, est le dernier des trois temples ashkénazes de la ville, où vivaient déjà depuis le XIVe siècle une communauté de juifs venus de Hongrie, d’Allemagne ou de France. Environ 2000 juifs ashkénazes vivent encore aujourd’hui à Istanbul.

Le bâtiment a été construit en 1900 par l’architecte Gabriele Tedeschi. La belle façade, avec ses trois grandes arcades richement décorées, surmontées de deux coupoles, rappelle celle de nombreuses synagogues construites au siècle dernier dans les villes de l’Empire austro-hongrois par une bourgeoisie juive émancipée. Ce n’est pas une coïncidence : beaucoup des ashkénazes vivant à Istanbul arrivaient d’Autriche, de Bohême, de Hongrie et restaient sujets des Habsbourg.

À l’entrée de la synagogue, une plaque célèbre d’ailleurs le cinquantième anniversaire de l’empereur François-Joseph, dont l’épouse offrit le magnifique aron de bois sculpté, tout d’aulne et de marqueterie, coiffé d’une coupole de bois ornée d’or. Le tout est franchement orientalisant, avec des décorations sculptées dans le bois mêlant lettres hébraïques et motifs végétaux. La grande salle rectangulaire pouvant contenir jusqu’à 1000 personnes est surmontée d’une coupole avec un ciel azur étoilé d’or. La galerie pour les femmes s’étend sur deux étages. En tout, le bâtiment en compte sept, dont quatre en sous-sol, où sont installés le réfectoire, le mikveh, le midrash et une petite salle pour la prière du matin.

Le Musée juif d’Istanbul était autrefois situé dans la synagogue Zulfaris, au bout d’une petite rue près de l’entrée du funiculaire (tunnel) et du célèbre pont de Galata à l’embouchure de la Corne d’Or. Fermé pendant plus de dix ans et rouvert en 2000, le bâtiment actuel a été remodelé en 1890 grâce à un don de la famille Camondo et a remplacé la majeure partie de l’édifice original datant du XVIIe siècle. Le musée est situé depuis 2016 près de la synagogue Neve Shalom.

« Nous voulons illustrer six siècles de cohabitation harmonieuse et démontrer à nos coreligionnaires et aux autres que les juifs de Turquie ont activement participé à la vie de ce pays », explique Naim Guleryuz, historien de la communauté et concepteur du musée. On y montre notamment des sifrei Torah surmontés du croissant et de l’étoile, ainsi que d’autres objets de culte décorés des emblèmes ottomans. Dans les vitrines, le long des murs, vous observerez des exemplaires de la florissante presse juive en judéo-espagnol de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, des portraits de juifs qui, à la même époque, s’illustrèrent dans la diplomatie, dans la culture ou même dans l’armée. On y énumère les savants juifs, ayant fui l’Allemagne hitlérienne, qui trouvèrent refuge dans le pays, ainsi que les diplomates turcs, dont le consul à Rhodes Salahattin Ülkümen, qui sauvèrent de nombreux juifs pendant la guerre en leur donnant des papiers turcs.

St John’s Wood, Hampstead et surtout Golders Green et Stamford Hill sont au cœur du monde juif de Londres avec de nombreux magasins juifs. Il est amusant de noter que la plupart des négoces vendant des produits casher sont aujourd’hui tenus par des Indiens.

Ouverture du Musée juif et du Musée londonien de la vie juive

Le Musée juif a été créé par Cecil Roth, Wilfred Samuel et Alfred Rubens en 1932. Il se situait à l’origine à la Woburn House dans le quartier de Bloomsbury. Il trouva un nouveau lieu d’accueil en 1994 dans le quartier de Camden Town.

En 1983 fut ouvert le Musée londonien de la vie juive (anciennement appelé le Musée de l’East End juif). Il avait pour ambition principale de sauvegarder et de présenter le patrimoine culturel juif du quartier du East End qui accueillit historiquement la grande majorité des juifs avant qu’ils ne s’installent dans d’autres quartiers, notamment ceux du nord. Avec le temps, le musée se consacra aussi à la présentation de la vie juive dans les autres quartiers, au partage mémoriel de la Shoah et à l’organisation de programmes de lutte contre le racisme.

Les deux institutions, demeurant dans leurs lieux d’origine, furent regroupées sous la gestion du Musée Juif en 1995. Quinze ans plus tard, le nouveau Musée juif de Londres ouvrit ses portes dans une ancienne usine de Camden Town réaménagée.

En 2015, le Musée juif s’associa au Musée militaire juif afin d’accueillir et de partager son patrimoine. On y a accès à des histoires personnelles de soldats juifs de la Couronne, à des lettres et créations littéraires et artistiques de ces soldats, ainsi qu’à leurs médailles et à leurs objets de culte.

Le Musée juif présente également l’histoire de Leon Greenman, un survivant de la Shoah qui lutta pour le partage de la mémoire de la Shoah, intervenant dans de nombreux programmes scolaires jusqu’à sa mort en 2008. Dans une salle prévue par le musée pour le partage de cette mémoire, on trouve également d’autres témoignages de survivants enregistrés.

Autres institutions juives londoniennes

Le Sternberg Centre for Judaism , situé dans le quartier londonien de Finchley, est un centre communautaire accueillant de nombreuses institutions juives, dont une grande partie issues des mouvements libéral et massorti. Il porte le nom du philanthrope Sigmund Sternberg.

Il fut inauguré en 1981. Parmi les institutions qu’il chapeaute, l’école Akiva, la New North London Synagogue et le Leo Baeck College, nommé en hommage du célèbre rabbin. Fondé après la guerre, ce centre de formation, inauguré en 1956, est devenu un centre de formation de premier plan pour les rabbins libéraux et dès 1975 ordonna sa première femme rabbin, Jacqueline Tabick. Il accueillit jusqu’en 2007 un des deux sites du musée juif de Londres.

Ouvertures de synagogues dans de nouveaux quartiers

La migration au fil du dernier siècle des juifs londoniens vers le nord encouragea l’ouverture de synagogues dans différents quartiers.

Inaugurée en 1876, la St John’s Wood Synagogue bénéficia du développement géographique qui motiva les juifs à ne pas se cantonner au East End. Ainsi, en 1957, un centre communautaire et une synagogue sept ans plus tard permirent d’accueillir plus de fidèles à Grove End Road. À noter ses beaux vitraux réalisés David Hillman.

À la fin du 19e siècle, la population juive quittant peu à peu le East End, certains s’installèrent à Hampstead. Plusieurs associations se réunirent afin de créer ensemble une synagogue qui suivrait le rite allemand et polonais. La Hampstead Synagogue fut construite en 1892.

Deuxième synagogue majeure sépharade fondée après Bevis Marks, la Lauderdale Road Synagogue servit la communauté juive de l’ouest. D’un style byzantin, elle fut inaugurée en 1896. Parmi ses grands dirigeants, le rabbin Solomon Gaon. La synagogue accueillit la famille Sassoon et Nathan Saatchi, père des célèbres publicitaires et donateurs actifs de la communauté.

La synagogue orthodoxe de Golders Green fut fondée en 1915. La venue de nombreuses familles juives au fil des années, motiva le développement d’institutions scolaires et culturelles au sein de la synagogue. Le développement ferroviaire au-delà de Golders Green en 1924 et l’évolution démographique motivèrent la venue de juifs dans le quartier d’Edgware. C’est ainsi que la Edgware United Synagogue y fut construite en 1934.

Réunis à la fin des années 1920, des juifs habitants Wembley exprimèrent le désir de créer un lieu de culte dans ce quartier. La Wembley Synagogue fut fondée en 1934. Suite à l’expansion de la présence juive dans le quartier, une extension de la synagogue vit le jour en 1956.

Développements de différents courants du judaïsme

Fondée en 1964 et dirigée par le rabbin Louis Jacobs suite à de célèbres débats sur l’interprétation biblique, la New London Synagogue est aujourd’hui un haut lieu d’accueil du mouvement massorti. Ses rabbins sont très impliqués dans les débats de société contemporains.

Plus connue sous le nom de Kinloss Synagogue, ce lieu de culte orthodoxe a été inauguré en 1967. La Finchley United Synagogue peut accueillir plus de 1400 personnes et propose de nombreux événements culturels et associatifs. Une synagogue de rite persique se situe également à l’intérieur de l’immeuble.

Parmi les cimetières juifs du nord de Londres, à noter principalement le Hoop Lane Cemetery et le Willesden Jewish Cemetery (ouvert en 1873 et où se trouvent plus de 20 000 tombes).

Il n’y a guère, dans la City, que des souvenirs de la présence juive du Moyen Âge, mais on s’y promènera avec plaisir. Autour de la Banque d’Angleterre, on pourra parcourir trois rues – Poultry, Cheapside et Old Jewry –, qui hébergeaient une communauté avant l’expulsion de 1290.

Près de la station de métro Aldgate se trouve aussi Jewry Street, où se réfugièrent les juifs lors des émeutes qui eurent lieu à l’occasion du couronnement du Roi Richard Ier en 1189. Ainsi que Creechurch Lane, dans laquelle l’immeuble de la Cunard marque l’endroit où se trouvait la toute première synagogue construite à Londres après la décision de Cromwell d’accueillir à nouveau les juifs sur le sol anglais.

Bevis Marks et ses fidèles Montefiore et Disraeli

Toujours à proximité du métro Aldgate, sur la gauche en remontant par Duke’s Place, se trouve la synagogue de Bevis Marks , construite après la réintégration, en 1701, par des juifs portugais et espagnols. Située à l’intérieur des murs de la ville, son emplacement avait été choisi afin que la synagogue ne soit pas visible de la rue, car la communauté souhaitait rester discrète.

C’est une des plus belles et des plus anciennes du pays encore en service, extrêmement bien conservée. De plus, elle est liée à l’histoire du peuple juif anglais par le passage en ses murs de sir Moses Montefiore, de Benjamin Disraeli, et de par ses liens avec la famille Rothschild. Elle abrite une des plus belles collections de bancs en bois de l’époque de Cromwell et de la reine Anne. L’intérieur de la synagogue révèle l’influence prédominante de la synagogue mère d’Amsterdam, l’un des chandeliers en est d’ailleurs un don.

Vie juive près des docks de Londres

Le quartier de l’East End est un lieu d’immigration traditionnel. Situé près des docks de Londres, il a d’abord accueilli des huguenots et des Irlandais, des juifs ensuite, et ce sont désormais des Indiens, des Pakistanais et des Bengalis qui constituent sa population principale. Cette évolution est illustrée de manière assez amusante par la métamorphose d’un sombre bâtiment situé au coin de Fournier Street et de Brick Lane, qui a d’abord servi d’église aux huguenots, puis de synagogue aux juifs, et enfin de mosquée. Avant la Seconde Guerre mondiale, près de 100 000 juifs y habitaient, ils ne sont plus aujourd’hui que 6 000. Pour se plonger dans la vie de ce quartier, on lira avec bonheur les récits d’Israel Zangwill (1864-1926), le « Dickens » juif, qui restituent à merveille la vie quotidienne des juifs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

La synagogue de Princelet Street fut un véritable joyau. Elle fut construite en 1870, ayant pour base une maison huguenote de 1709. Elle a été fermée en 2020. Il reste dans ce quartier la synagogue de Sandys Row , synagogue hollandaise, installée dans une chapelle huguenote datant de 1766.

Promenades dans les quartiers et jardins de l’ouest

À l’ouest de la City, le visiteur trouvera aussi matière à satisfaire sa curiosité. L’histoire du sionisme britannique rappelle que Chaim Weitzmann et d’autres sionistes se réunissaient au 17 Piccadilly et que c’est là que lord Rothschild reçut la fameuse lettre de lord Balfour, le 2 novembre 1917. Dans le jardin de Hyde Park se trouve, depuis 1983, un petit jardin du souvenir de la Shoah.

La synagogue de New West End est l’une des plus belles de Londres. Sa première pierre a été posée, le 7 juin 1877, par Léopold de Rothschild et l’ouverture eut lieu le 30 mars 1879. Elle ressemble à celle de Princes Road à Liverpool, construite à la même époque et par le même architecte: George Audsley. On peut admirer ses magnifiques vitraux, vingt sifrei Torah, des broderies et des objets d’argent datant du début du XVIIIe siècle.

La synagogue de Great Portland Street , aussi appelée Central Synagogue, fut construite à l’endroit où se trouvait la toute première synagogue ashkénaze de Londres consacrée en 1870. Elle fut détruite le 10 mai 1941 par une bombe allemande et rebâtie en 1958. C’est aujourd’hui une structure moderne présentant vingt-six vitraux illustrant les fêtes juives.

Les synagogues historiques de Westminster, Marble Arch et Western

La très belle Westminster Synagogue , située tout près du grand magasin Harrods, détient une collection unique au monde de 1000 rouleaux de Torah, confisqués par les nazis en Bohème et en Moravie, et transportés à Londres en 1964. Ils sont visibles sur demande.

La Marble Arch Synagogue représente l’union de deux lieux de culte : la Western Synagogue (fondée en 1761) et la Marble Arch Synagogue (1957). La Western fut la première à avoir été construite en dehors de la City. Et la première où les sermons se déroulèrent en anglais. Cette union vit le jour en 1991. Un de ses anciens rabbins fut Jonathan Sacks.

Une vingtaine de juifs ayant déménagé dans le West End se réunirent en 1840 afin de trouver un lieu qui leur permettrait de pratiquer leur culte. La première synagogue, inaugurée en 1842, si situa sur Burton Street. Elle déménagea en 1870 à Upper Berkeley Street. La West London Synagogue fait partie du mouvement réformé et accueille près de 3000 membres et de nombreuses activités culturelles.

Précieux documents de l’Imperial War Museum

De l’autre côté de la Tamise se trouve le musée de la Shoah situé dans la nouvelle aile de l’Imperial War Museum . Il détient des objets inédits tels une charrette du ghetto de Varsovie qui servait à transporter les cadavres et un wagon de déportation, don des Chemins de fer belges. Une exposition consacrée à la contribution des juifs à l’armée de Sa Très Gracieuse Majesté depuis la guerre de Crimée à nos jours mérite d’être citée pour l’originalité du sujet.

Parmi les cimetières juifs du centre de Londres, à noter principalement le Alderney Road Cemetery (plus ancien cimetière ashkénaze, utilisé de 1697 à 1852), le Brady Street Cemetery et le Novo Cemetery (une des plus anciennes traces de la présence juive à Londres).

« Ici est inhumé le corps de sieur Salomon Perpignan, l’un des fondateurs de l’École royale gratuite de dessin établie en l’an 1767 du règne glorieux de Louis XV en la ville de Paris […]. Décédé le 22 février 1781. » Vous décrypterez ces mots sur l’une des tombes du plus vieux cimetière juif de Paris. On peut juger ainsi de l’importance sociale acquise par les juifs « portugais » dans le Paris du XVIIIe siècle où ils n’étaient pourtant que tolérés exceptionnellement, l’édit d’expulsion étant toujours en vigueur.

C’est le 3 mars 1780 que Jacob Rodrigue Pereire, « agent de la nation juive portugaise à Paris », achète ce petit terrain. Une ordonnance donne une existence légale à ce cimetière : les juifs peuvent s’y faire enterrer « nuitamment, sans bruit, scandale, ni appareil en la matière accoutumée ». Il ferme définitivement ses portes en 1810, lorsque le cimetière du Père-Lachaise consacre un carré aux sépultures juives. Il est aujourd’hui coincé entre les hauts immeubles de ce quartier moderne.

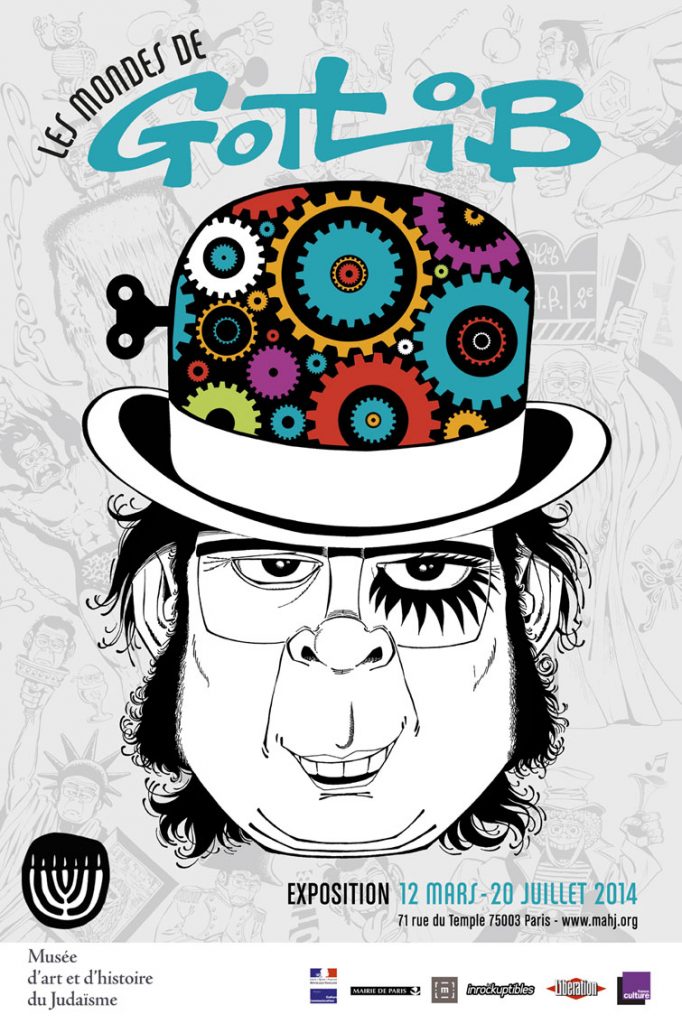

On trouve également dans le quartier de Montmartre une belle synagogue . Ce quartier où vécurent de nombreux juifs avant-guerre comme les familles du dessinateur Marcel Gotlib et de l’auteur Joseph Joffo.

Au début du siècle, la bohème mythique de Montparnasse compte dans ses rangs de nombreux peintres juifs russes fuyant les pogroms antisémites de cette époque. Parmi eux : Soutine, Chagall, Zadkine. D’autres, comme Modigliani, sont simplement attirés par le prestige de la ville et participent à la grande effervescence créatrice de cette époque.

Ces personnes inspirées, lancées par ces émancipations, s’établiront à Paris au début du 20e siècle. En confrontant et partageant leur art grâce au sculpteur français Alfred Boucher qui souhaite réunir de jeunes artistes sans ressources pour y travailler dans un esprit fraternel. Une ancienne rotonde de l’expo universelle de 1900, comprenant 200 ateliers. Ville dans la ville, elle réunit notamment Fernand Léger, Marie Laurencin, Matisse, Soutine, Modigliani, Chagall, Douanier Rousseau, se mêlant aux écrivains Apollinaire, Tchekov et Max Jacob.

Parmi eux, de nombreux artistes juifs fuyant les pogroms et quotas pour s’installer à Paris. Pour y voir l’Expo 1900, ses musées, salons, et le développement du marché de l’art avec les galeries. Boucher surnomme ses artistes « ses abeilles », d’où le surnom du bâtiment : La Ruche .

Né alors le terme « école de Paris » au sujet de ces artistes non français qui participent à cette rencontre artistique entre ces artistes et la ville muse. Avec cette volonté de regarder en eux et en dehors d’eux. Et l’apparition de figurants, figurines d’enfance dans leurs œuvres, ces personnages toujours aussi touchant et plus lointain de leur enfance, éloignés par les méandres de l’Histoire, tel ce violoniste sur un toit dans un tableau de Chagall, enjouant le shtetl.

C’est au cimetière du Montparnasse que repose le peintre Jules Pascin (22e division), dans ce quartier dont il fut l’un des « artistes maudits» et qui abrita sa vie nocturne et agitée. Né en Bulgarie en 1885, il se suicida à Paris en 1930. Un dessin gravé sur la pierre évoque l’œuvre de l’artiste. Vous déchiffrerez ces mots:

« Homme libre héros du songe et du désir, de ses mains qui saignaient, poussant les portes d’or, esprit et chair, Pascin dédaigna de choisir et maître de la vie il ordonna sa mort.» Un peu plus loin, dans la 28e division, une pierre blanche porte le nom de l’officier Alfred Dreyfus (1859- 1935). Ici repose celui qui fut accusé à tort de haute trahison au profit de l’Allemagne.

Au-delà de Montparnasse, vers l’avenue de Ségur, le touriste curieux ne manquera de visiter ce que les vieux Parisiens considèrent comme une des plus belles et originales synagogues, la synagogue Chasseloup-Laubat de la capitale. Consacrée le 29 septembre 1913, elle fut dessinée par l’architecte Bechmann. La salle intérieure est un carré de 13 mètres de côté. La tribune est supportée par les poteaux de charpente se prolongeant jusqu’à la toiture en coupole de bois octogonale.

La synagogue libérale de Beaugrenelle du Judaïsme En Mouvement (JEM), offre une des créations architecturales modernes les plus originales. Elle est située dans un centre communautaire avec salle de réception et classes, inauguré en 1980 par le rabbin Daniel Farhi. L’édifice est couvert de carreaux de céramique et visible sur deux niveaux différents de rues qui se superposent.

L’intérieur de la synagogue est assez sobre avec une grande utilisation de bois et des décorations de caractères hébraïques. Le rabbin Delphine Horvilleur participe à de nombreux débats et projets nationaux contemporains, étant suite à Pauline Bebe la deuxième femme nommée à ce poste. Le mouvement a été depuis rejoint par d’autres hommes et femmes rabbins.

Le mouvement Massorti fait son apparition en France dans les années 80. Plusieurs communautés massortis sont présentes à Paris. La plus grande étant celle d’ Adath Shalom , dirigée par le rabbin Rivon Krygier. La présence et le développement contemporain explique la modernité des synagogues accueillant les mouvements libéraux et massorti. Celui où officie Rivon Krygier est situé rue George Bernard Shaw, dans le 15e arrondissement. Un arrondissement qui accueille avec harmonie trois importantes synagogues de la vie parisienne, chacune liée à un mouvement.

En parlant de mouvement, ils sont nombreux à virevolter autour des planches de l’Espace Rachi – Guy de Rothschild . Ce lieu qui accueille les bureaux du Fonds Social Juif Unifié, est également celui où se situe un grand auditorium où se succèdent conférences, concerts, ainsi que des rendez-vous annuels majeurs de la culture juive tel le Festival Jazz’n’Klezmer avec ses artistes du monde entier qui partagent notes et enthousiasmes, ainsi que le Festival Diasporama qui met en avant les pépites du cinéma à thématiques juives d’autant de destinations que possibles et rêvées…

Créé en 2006, l’Institut Européen des Musiques Juives s’est donné pour mission de collecter, conserver et diffuser le patrimoine musical juif en France et à l’international. Sur scène, Guy Bedos évoqua la diversité des expressions culturelles juives, indiquant que pour Enrico Macias, ce que chantait Serge Gainsbourg n’était probablement pas tout à fait de l’hébreu. C’est cette diversité dans les lieux, temps, styles et époques que vous découvrirez à l’IEMJ, qui met à disposition sur son site web de nombreuses playlists, émissions radio et télés ainsi que des concerts. En vous y souhaitant un agréable voyage musical.

L’Opéra de Paris (ou Palais Garnier), outre son intérêt spécifique, abrite l’extraordinaire plafond peint par Marc Chagall en 1964.

Non loin, dans une des chambres de l’Hôtel de Castille, au 37 de la rue Cambon, Theodore Herzl rédigea L’État juif, ouvrage fondateur du sionisme politique qui devait aboutir, quelque cinquante ans plus tard, à la proclamation de l’État d’Israël.

La synagogue de la Victoire est la plus grande synagogue de Paris. Les cérémonies officielles de la communauté s’y déroulent. Consacrée le 9 septembre 1874, elle devait, selon les plans initiaux, posséder une entrée sur la rue Ollivier (actuellement rue de Châteaudun). Mais l’impératrice Eugénie, conseillée par son confesseur Mgr Bernard Bauer – Hongrois d’origine juive –, s’y opposa : la Grande Synagogue de Paris ne devait pas s’ouvrir sur une artère principale ! L’édifice fut construit sur les plans d’Aldrophe, architecte en chef de la Ville de Paris, qui était juif lui-même.

L’ensemble du bâtiment a été conçu dans un style roman fleuri, avec des réminiscences mauresques. À l’extérieur, la façade principale est haute de 36 mètres et l’on peut y lire, sous les deux Tables de la Loi en pierre, une inscription hébraïque: « Ma maison sera appelée maison de prières pour tous les peuples. » À l’intérieur, la vaste nef et les cinq arcades sont flanquées de deux galeries. La galerie du haut n’avait été conçue que pour produire un effet architectural. Aujourd’hui, lors des grandes fêtes, les fidèles peuvent y prendre place, ce qui augmente la capacité de la synagogue.

L’édifice a 28,4 mètres de hauteur à la clé de voûte, 44 de long et 28 de large. Les seuls ornements sont les douze vitraux colorés de Lusson, Lefèvre et Oudinot, reproduisant les symboles des douze tribus bibliques.

En 1874, les édiles de la communauté juive portugaise refusèrent la fusion des rites séfarade et ashkénaze. Dans le même temps, ils décidèrent de faire construire leur propre temple. Une société civile par actions fut fondée par des juifs originaires de Bayonne, du Comtat Venaissin et de l’Empire Ottoman afin d’acquérir le terrain et d’y édifier leur temple. Cette synagogue se trouve actuellement rue Buffault.

Les travaux furent confiés à l’architecte Stanislas Ferrand. La consécration eut lieu le 3 septembre 1877. La façade extérieure s’élève à 23,5 mètres. Une inscription hébraïque cite le passage suivant du Deutéronome: « Sois béni en arrivant, sois béni en sortant.» À l’intérieur, la galerie est portée par six colonnes de marbre.

Les arcs, en clé de voûte, forment les Tables de la Loi où sont inscrits des noms bibliques. Au centre de la nef, un autel porte un grand chandelier à sept branches. Au fond, un large escalier, fermé par une balustrade de fer forgé, mène à l’armoire renfermant les rouleaux de Torah. Au-dessus, émergeant de nuages sculptés dans la pierre, les Tables de la Loi.

Le Tsarfat

Lors des premiers projets, en 1850, la synagogue de la Victoire devait être le lieu d’un rite français unique, le tsarphat, fondant en une même liturgie chants « portugais » et prononciation « alsacienne ». Cette idée généreuse fit l’objet d’interminables discussions. En 1866, un rapport du Consistoire indiquait : « L’édification du temple de la rue de la Victoire permettra de réaliser le vœu si constamment formé par nos coreligionnaires du rite allemand et du rite portugais de se réunir dans un sanctuaire commun, en un mot d’y établir une unité de rite si désirable à tous égards.»

La guerre contre la Prusse en 1870 retarda le projet. Enfin, le 16 mai 1874, Zadoc Kahn, grand rabbin de France, réunit 150 notables séfarades qui, après débat, repoussèrent définitivement l’idée. La synagogue de la Victoire allait donc devenir temple ashkénaze. Pourtant, pendant plus de quinze ans encore, on prononça les prières « à l’orientale ». L’espoir d’une fusion n’avait pas été totalement abandonné.

Au XVIIIe siècle, on appelait les environs de la place Saint-Paul « la vieille juiverie ». Jusqu’aux premières années du XXe siècle, la place Saint-Paul portait le nom de « place des Juifs ». Ces ruelles se visitent de préférence le dimanche matin quand la vie juive reprend son cours après le shabbat.

La rue Pavée se situe à quelques dizaines de mètres du métro Saint-Paul. C’est ici le Pletzel, la petite place en yiddish. Dans cette rue perpendiculaire à la rue des Rosiers s’élève un surprenant édifice de style « nouille » classé monument historique. C’est la synagogue de la rue Pavée , dessinée en 1913 par Hector Guimard, alors chef de file du Modern style et créateur des fameuses bouches du métro parisien.

La rue des Rosiers est habitée par les juifs depuis le Moyen-Age. Quand Charles VI les expulsa de son royaume, la rue se vida de ses habitants. Après la Révolution française, 400 ans plus tard, les communautés juives nouvellement émancipées revinrent s’installer dans cette même rue ! Des historiens émirent l’hypothèse que des familles juives auraient continué à y vivre clandestinement et, lorsque l’édit d’interdiction fut levé, certains juifs rejoignirent naturellement des coreligionnaires qui les attendaient.

Au 17 de la rue des Rosiers, un oratoire en étage fut sans doute édifié quelques années avant la Révolution française. Les archives de ce lieu furent malheureusement détruites sous l’Occupation. Au 10 de la rue des Rosiers, on a accès au Jardin des Rosiers – Joseph Migneret situé entre plusieurs immeubles, nommé en hommage à l’instituteur et directeur de l’école élémentaire des Hospitalières Saint-Gervais (se trouvant dans un des immeubles entourant le jardin) qui sauva des enfants juifs pendant la Shoah.

De nos jours, même si elle abrite de nombreuses boutiques de luxe, la rue des Rosiers, avec ses librairies, particulièrement la Librairie du Temple , lieu de référence dans le quartier, avec la librairie du mahJ, pour les livres à thématique juive. Mais aussi les restaurants et autres échoppes typiques, participant à la vie du Marais en tant que centre important de la vie juive parisienne.

Autrefois haut lieu de la gastronomie juive d’Europe de l’Est avec notamment le restaurant Goldenberg, y demeurent encore aujourd’hui les delicatessen Florence Kahn et Sacha Finkelsztajn, très appréciés notamment pour leurs plats ashkénazes, haloth et pâtisseries. Depuis le début des années 2000, ce sont d’autres spécialités juives qui ravissent les touristes. Notamment l’As du falafel et Schwartz’s avec ses sandwichs pastramis new-yorkais. Pour les amoureux de cuisine israélienne et de son fameux pain pita, on ne manquera pas le Miznon, pensé par le célèbre chef Eyal Shani. Au menu, poisson épicé, ratatouille et chou fleur maison dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Mais aussi le Café des Psaumes, réunissant différentes générations d’enthousiastes de l’ambiance Pletzl autour de conférences, concerts, ateliers et cours. Une plaque a été posée sur l’entrée de l’ancien restaurant Goldenberg en hommage aux victimes de l’attentat terroriste du 9 août 1982.

Bon nombre d’usuriers juifs habitaient rue des Écouffes. En ancien français, le terme « escouffe » désignait un oiseau de proie, le milan, qui servait d’enseigne aux prêteurs sur gages. Le nom de cette rue témoigne donc des métiers d’argent auxquels les autorités avaient réduit les juifs. Jusque dans les premières années du XXe siècle, la rue Ferdinand-Duval fut la rue des Juifs. S’avisant que cette appellation pouvait choquer, la municipalité lui substitua « Ferdinand-Duval », du nom d’un préfet de Paris.

Sur la rue du Temple, vous trouverez la Galerie Saphir, fondée en 1979 par Francine Szapiro, journaliste passionnée par l’art et son mari médecin et membre fondateur de la Commission française des archives juives. En cette époque de reconstruction culturelle juive, ils partageaient le rêve d’ouvrir une galerie où seraient présentés tous les aspects de cette culture, ses manifestations, les objets rituels et livres anciens… sans l’enfermer dans un ghetto, motivés par l’envie de montrer l’apport réciproque des cultures environnantes.

Leur première galerie était située boulevard Saint-Germain, et fut inaugurée par Elie Wiesel autour d’une expo sur les cartes postales et le judaïsme visant à montrer la diversité du monde juif. Ils ont ensuite commencé par exposer Alain Kleinmann, puis Shelomo Selinger. Puis déménagèrent dans la galerie actuelle.

Juste à côté de la galerie, on trouve sur cette même rue du Temple, l’incontournable mahJ, inauguré en 1998.

L’hôtel de Saint-Aignan, somptueux édifice du XVIIe siècle, abrite le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme , exceptionnel tant par ses collections que par ses ambitions. Ce musée est l’émanation d’une triple volonté de la Ville de Paris, du ministère de la Culture et des institutions communautaires.

La base muséographique est constituée d’un ensemble réuni au XIXe siècle par le chef d’orchestre Isaac Strauss. Comme ses homonymes viennois, le Strauss français composa des valses et fit danser la société du Second Empire. Son succès dépassa vite les frontières et, passionné d’histoire juive, il entreprit de réunir, au cours de ses voyages en Europe, des objets rituels de toutes les époques. En 1890, cette remarquable collection fut acquise par la baronne Nathaniel de Rothschild, qui en fit don à l’État. Le musée regroupe également les objets exposés longtemps au musée d’Art juif – aujourd’hui fermé – ouvert après guerre à Montmartre (maquettes de synagogues polonaises en bois réalisées après la guerre par des élèves de l’école professionnelle ORT), les collections du Consistoire de Paris (couronne de Torah, Galicie, 1810) et celles de la Fondation du judaïsme français, ainsi que des acquisitions propres (peinture de Samuel Hirszenberg, Le Cimetière juif, 1892).

La visite commence, au premier étage, par des textes fondamentaux et des objets symboliques. Puis, on passe d’une salle à l’autre pour découvrir un judaïsme aux multiples facettes. Les « juiveries» médiévales sont représentées par des stèles funéraires mises au jour au XIXe siècle lors du percement du boulevard Saint-Germain. L’Italie et ses ghettos sont évoqués par le mobilier sacré (un fauteuil de circoncision du début du XVIIIe siècle), l’orfèvrerie et les broderies liturgiques. Amsterdam, Londres et Bordeaux sont abordées, à travers des objets et des gravures (peinture de Jean Lubin Vauzelle représentant la synagogue de Bordeaux en 1812), comme des modèles d’intégration pour les juifs chassés d’Espagne. Une large part est faite aussi aux célébrations de l’année juive: rouleaux de Pourim, lampes de Hanoukkah, soukkah autrichienne du XIXe siècle décorée d’une vue de Jérusalem.

Deux sections, « monde ashkénaze traditionnel» et « monde séfarade traditionnel», proposent une vue d’ensemble, à la fois artistique et religieuse, de ces deux grands courants rituels. Un parcours intitulé « L’émancipation, le modèle français» offre une vision historique depuis la Révolution française (peinture d’Édouard Moyse de 1867 sur la tenue à Paris du Grand Sanhédrin) avec une évocation des moments phares de l’intégration. « Présences juives dans l’art du XXe siècle» propose des œuvres du début du siècle. Sous-jacente, se pose l’éternelle question de l’expression juive dans l’art à travers le folklore, les ornements, les sources bibliques et la calligraphie.

L’évocation de la Shoah se veut un mémorial, un temps de pause, dans l’itinéraire. Enfin, des salles d’expositions temporaires ouvertes aux artistes contemporains, un auditorium pour concerts, conférences et projections, une bibliothèque, une photothèque, une vidéothèque et un salon de thé complètent cet ensemble impressionnant.

Rencontre avec Paul Salmona, Directeur du mahJ, qui nous raconte l’histoire du musée et ses grands moments, ainsi que les projets futurs du musée.

Jguideeurope : Quelle est l’origine du choix du lieu pour y accueillir le mahJ ?

Paul Salmona : L’idée d’un musée du Judaïsme à Paris est assez ancienne, mais elle a cristallisé en 1980 avec l’exposition au Grand Palais des chefs-d’œuvre de la collection juive du musée de Cluny. Le projet a alors pris corps avec la recherche d’un lieu. Claude-Gérard Marcus, alors élu de Paris, sut convaincre Jacques Chirac de mettre à disposition l’hôtel de Saint-Aignan, acquis par la ville en 1962 dans le cadre du plan de sauvegarde du Marais. Dans le même temps, Jack Lang s’engageait à cofinancer le projet et à y déposer la collection de Cluny.

Une association de préfiguration fut créée en 1988 et dix ans après le musée ouvrait sous l’égide de Laurence Sigal, la première directrice. Cela faisait sens de l’installer en ce palais aristocratique occupé à partir du 19e siècle par des ateliers de fourreurs, de tailleurs, de casquettiers et de chapeliers, à mi-chemin entre la rue des Rosiers et la synagogue de Nazareth, dans un quartier qui accueillit des vagues d’immigrations juives de l’est de la France, puis d’Europe centrale et orientale. Une œuvre de Christian Boltanski rappelle d’ailleurs cette histoire dans une œuvre intitulée « Les Habitants de l’hôtel de Saint-Aignan de 1939 » et installée dans une courette.

Pouvez-vous nous parler de certains moments particulièrement marquants au mahJ ?

Il y en a tant en 22 ans d’activité intense. Parmi les acquisitions, il faut évoquer le don des 2600 archives de l’affaire Dreyfus par la famille du capitaine, ou l’achat en 1988 de la soukkah autrichienne, première acquisition à titre onéreux de Laurence Sigal ; on peut mentionner le don des Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos par la famille de l’artiste, l’achat de 435 photographiqes anciennes de Helmar Lerski grâce à une souscription publique… Avant de prendre mes fonctions, j’avais été très marqué par l’exposition « Futur antérieur » qui révéla au public français l’avant-garde des années 1914-1939 qui ambitionnait de créer un art moderne proprement juif en puisant dans l’art populaire traditionnel du yiddishsland. On peut aussi citer l’exposition sur le Golem qui a permis de montrer comment ce mythe irrigue l’Occident même si peu de gens savent qu’il s’agit au départ d’une légende juive. L’exposition Charlotte Salomon a été une véritable découverte pour le public, qui a eu comme postérité la réédition de Vie ? Ou théâtre ? par Le Tripode, un immense succès pour un livre d’art de cette ambition. Je pense aussi aux autoportraits d’Arnold Schönberg qui étaient très peu connus et dont l’exposition a beaucoup marqué le public. Le mahJ a aussi accordé une belle place au 9e art avec « De Superman au Chat du Rabbin » et « Les mondes de Gotlib » ou « René Goscinny, au-delà du rire ».

Pouvez-vous évoquer un autre lieu lié au patrimoine culturel juif important pour vous personnellement et qui mérite d’être plus connu ?

Je pense d’abord à la synagogue de Cavaillon, construite au milieu du 18e à l’emplacement de la synagogue médiévale. De style très rococo, elle est bien mise en valeur par sa récente restauration. C’est le témoin d’un monde disparu, celui des juifs comtadins, qui avait survécu aux expulsions médiévales mais a disparu avec l’Émancipation et le départ de ces élites rurales vers les grandes villes. Je pense aussi au monument juif médiéval de Rouen, découvert fortuitement dans la cour du Palais de justice en 1976.

C’est le plus ancien vestige archéologique juif en élévation, datant de la fin du 11e – début 12e, dont l’architecture a les mêmes qualités que celles des églises romanes contemporaines. Après la mise au jour, il avait été recouvert par une affreuse dalle de béton, nuisant à sa conservation et compliquant sa visite. Il s’agit d’un lieu témoin de l’importance de la présence juive en France avant les expulsions de la fin du 14e siècle. Il se situe d’ailleurs rue aux Juifs, un toponyme qui rappelle la place centrale des juifs dans les villes au Moyen Âge ne France. Les recherches archéologiques récentes tendent à montrer que ce bâtiment fut une synagogue. On a retrouvé au premier étage des banquettes avec au fond une pierre « en boutisse » qui supportait probablement l’arche sainte.

Nous parlions précédemment de ces lieux de patrimoine culturel juif qui disparaissent. A contrario, le mahJ a un projet d’agrandissement. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Le mahJ dispose actuellement d’un parcours permanent de 1 000 m² qui date des années 1990, ce qui est insuffisant. Nous avons un projet ambitieux mais réaliste d’extension sous le jardin Anne Frank. Il permettra de gagner 1 000 m², et de créer des salles de 550 m² pour les expositions temporaires. Quant aux salles actuelles des expositions temporaires, elles permettront de prolonger l’exposition permanente sur 400 m² supplémentaires. Le parcours partira de la présence juive en France dans l’Antiquité (indispensable pour les scolaires) et se prolongera avec l’apogée du franco-judaïsme dans l’entre-deux-guerres, le sauvetage des juifs pendant l’Occupation, la reconstruction d’un judaïsme en France après 1945 et la collection contemporaine. C’est un projet de 18 M€ qui bénéficie du soutien financier de la ville Paris et de l’Etat pour les deux tiers. Nous sommes donc à la recherche de 6 M€ auprès de donateurs privés. Nous espérons ouvrir en 2025 dans une muséographie complètement renouvelée.

Sur la place des Vosges, on trouvera la Synagogue Charles Liché , dont la construction date de 1963, nommée ainsi en hommage à son fondateur.

A deux pas, on trouve la Synagogue des Tournelles dont le bâtiment initial, érigé en 1861, fut incendié lors de la Commune de Paris. Il fut reconstruit par Marcellin Varcellier dans un style proche de celui de la synagogue de la Victoire.

La façade présente les Tables de la Loi et les Armes de la capitale. Consacrée en 1876, cette synagogue possède une ossature métallique intérieure à laquelle travailla Gustave Eiffel, plus de dix ans avant l’édification de sa tour. Les deux rangées de tribunes, toutes de fer et de fonte, servent à la fois de support et d’ornementation.

Les sculptures du portail Saint-Anne de la cathédrale Notre-Dame de Paris nous offrent un des témoignages les plus émouvants du judaïsme médiéval. La frise en question, sculptée juste au dessus de la porte, date de la fin du XIIe siècle. Elle représente la rencontre de sainte Anne (la mère de la Vierge) et de son futur époux saint Joachim.

L’artiste inconnu prit les juifs de Paris pour modèle afin de représenter ces premiers chrétiens. Les hommes représentés portent la longue robe et le chapeau pointu qui caractérisaient les juifs du Moyen-Age.

La partie gauche illustre le mariage d’Anne et de Joachim. Au centre, le rabbin, enveloppé dans son châle de prière, tient les fiancés par la main. Tout contribue à recréer l’atmosphère d’une synagogue parisienne. L’artiste a minutieusement sculpté les petites arches, la lampe perpétuelle et les nombreux livres entassés si caractéristique de la vie juive.