Dans le grand port de l’empire austro-hongrois, devenu italien après la Première Guerre mondiale, vécut une riche et influente communauté. Pendant le XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle, cette dernière a profondément marqué économiquement et culturellement l’histoire de la ville. Enfermés dans le ghetto dès 1696, les juifs furent émancipés de fait dès 1771 par un édit de l’impératrice Marie-Thérèse (Toleranzpatent). Le ghetto fut officiellement supprimé en 1781.

L’histoire du judaïsme triestin s’entremêle dès lors à celle du judaïsme autrichien, notamment viennois, et en a partagé toutes les splendeurs, comme en témoignent encore aujourd’hui les palais des grandes familles bourgeoises juives de la cité, les Morpurgo de Nilma, les Hierschel de Minerbi, les Treves, les Vivante, etc. Ce grand port commercial, seule ouverture de l’Empire sur la mer, était aussi une capitale intellectuelle, où les juifs, avant et après 1918, jouèrent un rôle important comme écrivains (Italo Svevo, Umberto Saba, l’éditeur Roberto Bazlen, Giorgio Voghera), comme peintres (Isodoro Grünhut, Gino Parin, Vittorio Bolaffio, Arturo Nathan, Giorgio Settala et Arturo Rietti). La ville fut aussi, avec Edoardo Weiss (1889-1970), le berceau de la psychanalyse italienne.

Trieste fut aussi, pendant la première moitié du XXe siècle, l’un des grands ports d’embarquement des juifs pour la Palestine. La Shoah a durement éprouvé les juifs de la ville. Actuellement, la communauté juive de Trieste ne représente qu’un dixième de ce qu’elle fut avant la guerre.

La Grande Synagogue

Construite en 1912 par une communauté qui voulait montrer sa puissance et sa richesse, la synagogue de Trieste représente du point de vue architectural l’un des plus importants édifices du judaïsme émancipé de la fin du XIXe siècle. Sobre, spacieuse, élégante évitant tout kitsch, elle a été construite par les architectes Ruggero et Arduino Berlam sans regarder à la dépense.

Les décorations, en partie inspirées par celles de certains édifices chrétiens d’Orient (syriaque), montrent aussi l’influence des styles à la mode dans la Vienne du début du siècle avec, à l’intérieur, de nombreuses mosaïques, une coupole étoilée et une splendide luminosité.

La Trieste juive

Le cimetière juif se situe au 4 via della Pace, depuis 1843. L’ancien cimetière était sur la colline de San Giusto (de la moitié du 15è siècle à la moitié du 19e siècle), derrière la via del Monte, la rue en pente où se trouve aujourd’hui l’école juive et Le musée Carlo et Vera Wagner , au no 5 de la rue, a été ouvert là même où fonctionnait un petit oratoire ashkénaze, où priaient les réfugiés allemands, tchèques et polonais avant d’immigrer en Palestine dans l’entre deux guerres. L’immeuble accueillait alors l’Agence Juive qui aida des milliers de personnes à échapper l’antisémitisme russe puis nazi. . Les juifs surnommaient la ville portuaire de Trieste la « Porte de Sion ». L’oratoire fait aujourd’hui partie du musée. Les objets exposés, ornements et pièces d’orfèvrerie, sont parfois très anciens et proviennent d’Italie, mais aussi de Bohème et d’Allemagne.

Près de la piazza della Borsa, des ruelles étroites, comme la via del Ponte, donnent une idée de ce que fut cet ancien quartier peuplé encore au siècle dernier de juifs pauvres, avec quatre synagogues aux façades discrètes, mais très richement décorées à l’intérieur. Les immeubles et les synagogues de l’ancien ghetto furent totalement rasés dans les années 1930 à la grande joie des dirigeants d’une communauté juive triestine qui n’aimait guère ces restes de son passé miséreux. Une grande partie des ornements et du mobilier de ces temples est aujourd’hui en Israël.

Le Caffè San Marco , haut lieu de l’intelligentsia triestine, tout proche de la Grande Synagogue, demeure l’un des lieux de mémoire de la ville. Italo Svevo y avait ses habitudes comme nombre d’écrivains et d’artistes, juifs et non juifs. La tradition demeure avec des auteurs comme Claudio Magris qui a consacré à ce café de magnifiques pages dans Microcosmes (Paris, Gallimard, 1998). La décoration, de style Sécession viennois du début du siècle, est remarquable. Le café et la nourriture aussi…

Renommée dans toute la ville pour la qualité de ses produits – et la décoration de la boutique –, la pasticceria La Bomboniera , célèbre konditorei, était aussi, jusque dans les années 1930, une pâtisserie casher, dont les gâteaux de Pourim, toujours fabriqués entre février et mars, faisaient les délices des Triestins juifs et non juifs.

Le Musée civique Mopurgo de Nilma

Installé dans le palais que se fit construire en 1875, Carlo Marco Morpurgo, nommé preux chevalier d’Empire pour ses mérites, ce musée montre ce qu’était la vie quotidienne d’une très grande famille juive triestine. Au deuxième étage, se trouvaient les appartements privés avec un magnifique salon de musique Louis XVI, le grand salon azur en style vénitien, le salon rose, etc.

Dans les rues avoisinantes, se dressent les palazzi, aujourd’hui transformés en immeubles d’habitations ou en bureau d’autres grandes familles juives de la ville : Hierschel de Minerbi, Corso Italia 9, ou Vivante, piazza Benco 4.

La Risiera San Saba

Les nazis installèrent, dans les bâtiments d’une ancienne usine de traitement du riz de la zone industrielle, la Risiera San Saba , le seul camp italien disposant d’un crématorium. Ce camp fut utilisé pour la détention et l’élimination des juifs, otages, partisans et prisonniers politiques. Concernant les prisonniers juifs, il s’agissait surtout d’un camp de transit vers les camps d’extermination. Entre octobre 1943 et mars 1945, 22 convois de juifs furents déportés de la Risiera. En tout, plus de 1000 juifs furent déportés de Trieste et une trentaine furent tués à la Risiera même.

En 1965, le site a été transformé en mémorial. Dix ans plus tard, il devint un musée civique, dessiné par l’architecte Romano Boico. Le lieu a récemment été rénové.

En 2025, un geste fort des habitants de Trieste permit de sauver un lieu emblématique de la culture juive locale : la librairie antique Umberto Saba . Ouverte en 1919 par le poète italien du même nom elle semblait vouée à la fermeture en 2023.

Né en 1883 et lié par sa mère au poète Samuel David Luzzatto, il utilisa l’argent d’un héritage familial pour ouvrir la librairie, dont les murs appartenaient à la communauté juive de Trieste, tout en poursuivant son écriture. Il y vendit des livres rares et anciens consacrés à la littérature, à la philosophie, à l’histoire, à la religion et aux bateaux. En 1924, il engagea Carlo Cerne, un jeune homme abandonné par ses parents et vivant de manière très précaire, dont il cerna la vocation pour ce métier.

Ensemble, ils formèrent une équipe redoutable, développant la librairie. En ces années sombres, Umberto Saba s’engagea contre Mussolini, verbalement et par la plume. Lorsque les nazis envahirent Trieste en 1943, il était dans l’obligation de fuir, caché par des amis. Très marqué par la guerre, il laissa graduellement la direction à Carlo Cerne et décéda en 1957. Lequel engagea son fils Mario qui reprit la librairie en 1981, à la mort de Carlo. Mario géra la librairie jusqu’à ce qu’il tombe très malade en 2023, mettant notamment en valeur l’œuvre et le courage d’Umberto Saba.

Le bâtiment appartenait toujours à la communauté juive de Trieste lorsque l’avocat Paolo Volli, dont les bureaux étaient situés dans le même immeuble que la librairie, organisa une collecte de fonds pour sauver la librairie. Ce lieu emblématique motiva l’engagement de la population triestine, férue de littérature. Après tout, James Joyce y écrivit son chef-d’œuvre Ulysse. Cette histoire fut également personnelle pour Volli, Umberto Saba ayant sauvé la collection de livres de son propre grand-père en la cachant juste avant l’invasion des nazis.

Le 28 janvier 2025, la librairie Umberto Saba célébra sa réouverture, incluant plusieurs espaces, notamment un musée en hommage à son fondateur, une salle de lecture et une autre accueillant des événements littéraires. Cette date marquait les un an de la mort de Mario Cerne. Sa fille Ada, qui vit à Londres, participa activement au projet et se vit remettre officiellement les clés du lieu par la communauté juive lors d’une cérémonie. Elle engagea un directeur pour poursuivre cette belle aventure littéraire.

Rencontre avec Annalisa Di Fant, conservatrice au Musée de la Communauté Juive de Trieste Carlo et Vera Wagner

Jguideeurope : Pouvez-vous nous dire comment le Musée a été créé ?

Annalisa Di Fant : Le Musée « Carlo et Vera Wagner » a été inauguré en 1993, à l’initiative de Mario Stock, alors président de la Communauté juive, et de Gianna, fille de Carlo et Vera Wagner, et de son mari, Claudio de Polo Saibanti. L’aménagement a été conçu par l’architecte Ennio Cervi, avec les conseils avisés de Luisa Crusvar, Silvio Cusin, Ariel Haddad et Livio Vasieri.

L’endroit idéal a été trouvé dans la via del Monte 5-7 : un bâtiment d’une importance historique particulière pour la Communauté, qui a été déclaré site d’intérêt national. Depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, la Via del Monte 5-7 avait été un hôpital juif. Dès le début du XXe siècle, elle a été utilisée pour accueillir les milliers de réfugiés fuyant l’antisémitisme tsariste et, plus tard, le nazisme. Ces réfugiés partaient du port de Trieste pour se rendre en Palestine britannique ou aux Amériques. Le bâtiment abritait également l’Agence juive, qui aidait les émigrants juifs en partance pour Eretz Israël. En reconnaissance de son rôle pendant les deux guerres mondiales, la ville a gagné l’épithète de Shaar Zion, porte de Sion.

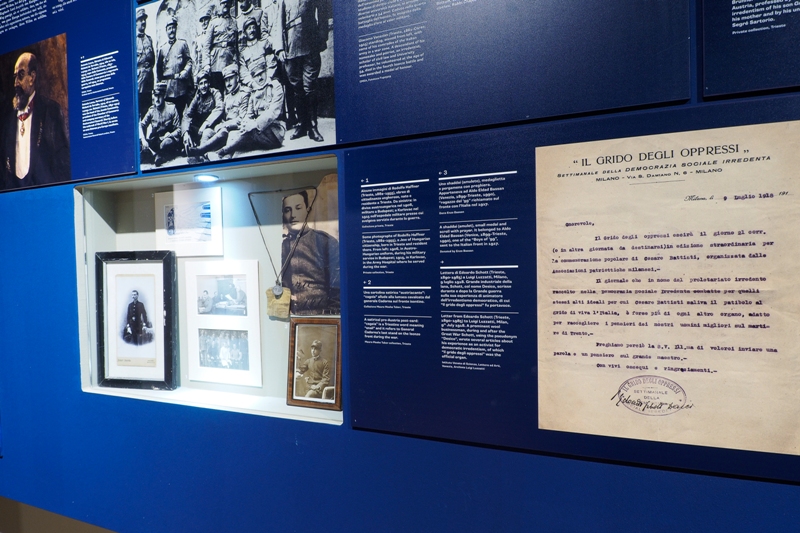

En 2014-15, la communauté juive de Trieste a entrepris un réaménagement complet de l’exposition permanente. Le nouveau parcours muséographique et les textes ont été conçus par Annalisa Di Fant, sous la supervision de Tullia Catalan et avec l’aide du comité scientifique, à savoir Stefano Fattorini, Ariel Haddad, Mauro Tabor et Livio Vasieri. Deux objectifs principaux étaient visés : apprécier la richesse de l’offre du Musée, qui, en termes de qualité et de quantité, est l’une des plus importantes d’Italie et représente un témoignage unique de la vie juive dans le Frioul-Vénétie Julienne ; rendre l’exposition aussi accessible que possible aux visiteurs italiens et étrangers – grâce à des versions anglaises de tous les documents – avec l’objectif particulier d’impliquer les groupes scolaires.

Le 14 septembre 2014, à l’occasion de la Journée européenne de la culture juive, la première partie restaurée du musée a été inaugurée : la section dédiée à la culture, qui se trouve au premier étage de Via del Monte 7, où se trouve également l’espace de conférence. Le projet a été géré par Massimiliano Schiozzi et Cristina Vendramin (Comunicarte, Trieste). Le 29 mars 2015, la restauration a été achevée et les espaces du rez-de-chaussée, accessibles depuis Via del Monte 5, ont été ouverts, avec des sections dédiées à la spiritualité, aux traditions et à l’histoire de la communauté juive de Trieste, à l’Holocauste et aux liens avec Eretz Israël. Le projet a été géré par Giovanni Damiani et Matteo Bartoli (Fresco, Trieste). En 2017, une nouvelle extension a eu lieu : le deuxième étage de Via del Monte 7 a été transformé en un espace pour des expositions temporaires. Ce projet a été réalisé par Giovanni Damiani.

Y a-t-il des projets éducatifs proposés par le Musée et comment la ville de Trieste participe-t-elle au partage de la culture juive ?

Le Musée est particulièrement attaché à ses liens avec les écoles : de la formation des enseignants, à l’organisation annuelle de cours de perfectionnement, en passant par l’accueil chaleureux que nous réservons aux groupes scolaires de tous niveaux.

Depuis 2017, le Musée, avec la Communauté juive de Trieste, a un accord permanent avec le Dipartimento di Studi Umanistici de l’Università di Trieste, où le professeur Tullia Catalan – conseiller académique du Musée – travaille en tant que professeur d’histoire juive. Grâce à cet accord, des stages de 75 ou 150 heures sont proposés à ceux qui ont passé l’examen d’histoire juive.

Le Musée a également des liens de collaboration forts et fructueux avec le Liceo linguistico F. Petrarca et l’Istituto Tecnico Statale « G. Deledda – M. Fabiani », avec lesquels des projets de stage ont été organisés, permettant aux étudiants de ces écoles de participer activement à plusieurs activités du Musée.

Pouvez-vous partager une anecdote personnelle sur une rencontre émouvante avec un visiteur ou un chercheur lors d’un événement précédent ?

Très récemment, le Musée a reçu la visite d’un citoyen israélien, un charmant et brillant gentleman de 93 ans ! Il a des souvenirs très vivaces de Trieste et dans une photo reproduite sur l’un des panneaux du musée, il a reconnu son frère, représenté parmi d’autres lors d’un Pourim à l’école juive de Trieste, en 1931. Ils sont tous deux nés à Trieste dans une famille qui est arrivée de Pologne après la première guerre mondiale, le père ayant été appelé par la communauté juive de Trieste pour exercer la profession de shokhet. La famille a rapidement intégré le noyau juif local et les enfants ont fréquenté l’école communautaire.

Malheureusement, à la fin de l’été 1938, toute la famille, alors composée de huit personnes, est touchée par la loi raciale n° 1381, qui oblige tous les citoyens juifs étrangers ou apatrides à quitter le Royaume d’Italie avant mars 1939. Ainsi, après plusieurs tentatives infructueuses et avec l’aide de Misrad qui était installé dans le bâtiment où se trouve le Musée, les Garncarz partirent avec un bateau de la Lloyd le 29 mars 1939 pour Tanger. Ils y sont restés pendant quatre longues années, avant d’atterrir à Haïfa en 1943. Ils avaient enfin trouvé l’endroit où s’enraciner. Mais ils n’ont jamais oublié Trieste…

Très souvent, les personnes qui ont fui Trieste à cause des lois raciales fascistes reviennent voir la ville et viennent nous rendre visite. De même, de nombreux descendants des réfugiés accueillis ici dans la première moitié du vingtième siècle viennent visiter le musée. Ce sont toujours des rencontres très émouvantes et souvent ils enrichissent nos archives, en faisant don de documents et de photos de cette époque.