Le Portugal devient un royaume autonome avec Afonso Henriques, premier roi du Portugal (1109-1185) et fils du comte d’origine française Henri de Bourgogne. La communauté juive du nouveau royaume va alors connaître une histoire différente de celle de ses autres coreligionnaires de la péninsule Ibérique. En effet, le monarque, conscient de l’importance des communautés juives qu’il a libérées du joug musulman, leur accorde sa protection et confie à Yahia ben Yahia, qu’il nomme grand rabbin, le soin de collecter les impôts.

Jusqu’à la fin du XIVe siècle, les juifs sont relativement protégés. La rivalité, qui oppose les deux royaumes de la péninsule Ibérique à cette période, contribue à la prise de pouvoir d’une nouvelle dynastie, les Avis, ouvrant une ère de grande prospérité pour les juifs portugais, qui bénéficient de l’arrivée des juifs espagnols à partir de 1391.

Un âge d’or commence pour la communauté, parallèle à l’extension du Portugal vers l’Afrique et les Indes, en attendant les grandes découvertes. Vers 1279, le pays comptait trente et une judarias. Deux siècles plus tard, il y en a 135. Toutefois, cette période n’est pas sans connaître de tensions entre juifs et chrétiens, car la bourgeoisie marchande naissante craint beaucoup l’influence des juifs et de leurs capitaux.

Sous le règne de Jean Ier (1385-1443) sont promulguées des lois qui imposent un signe distinctif sur les vêtements et le couvre-feu de nuit dans les judarias. De loin en loin, de violentes crises explosent, comme l’attaque de la judaria de Lisbonne en 1445, qui fait beaucoup de victimes. De nombreuses conversions s’ensuivent. En 1492, avec l’édit d’expulsion des Rois Catholiques, le Portugal connait un afflux assez important de population. Le roi Jean II autorise les juifs à pénétrer au Portugal contre le paiement de huit cruzados par tête et un séjour limité à huit mois. À une population juive estimée à 30 000 personnes viennent ainsi s’ajouter 30 000 à 60 000 juifs espagnols, ce qui porte leur proportion de 6 à 10 % de la population totale.

Jusqu’en 1496, le pouvoir conserve une attitude ambigüe vis-à-vis de cette minorité, tiraillé entre la nécessité de ménager son puissant voisin et le souci de conserver, sur son territoire, une communauté toujours utile. Après des mesures très dures, comme la séparation des enfants des parents pour les élever dans la foi chrétienne et des pressions pour la conversion des adultes, le décret de décembre 1496 promulgue l’expulsion.

Le roi, devant la difficulté de trouver des navires en nombre pour assurer le départ des juifs, prend le parti de les convertir tous au catholicisme, en une cérémonie unique. En outre, en 1499, il ferme les frontières pour leur en interdire le franchissement. Il crée ainsi une société de christaos novos, qui auront un destin assez différent des conversos espagnols. Face au problème posé par cette minorité, et malgré l’union apparente des deux royaumes, les deux pays choisissent des approches très différentes.

Ces « nouveaux chrétiens» constituent un groupe homogène qui occupe des places importantes dans la société portugaise, tout en conservant ses traditions culturelles. Ce groupe en arrive à former une nation à part, d’où leur nom d’« hommes de la nation », qui deviendra « la Nation portugaise » lorsqu’ils s’installeront entre Bayonne et Bordeaux.

L’instauration de l’Inquisition, en 1547, autorise la poursuite, avec plus ou moins d’ardeur, des christaos novos qui pratiquent le judaïsme et, plus tard, des crypto-juifs.

L’union des deux royaumes, de 1580 à 1640, sous le règne de Philippe II d’Espagne, favorise les contacts entre conversos et christaos novos, liés par des réseaux familiaux ou commerciaux qui vont bien au-delà de la péninsule, pour atteindre Bayonne, Bordeaux, Londres, Amsterdam et l’Empire ottoman, où la diaspora judéo-portugaise est présente.

Au cours des grandes découvertes, le royaume s’ouvre à de nouveaux horizons. Les juifs portugais accompagnent ce mouvement. Ils s’installent aux Amériques. Ils participent aussi à cette période faste sur le plan intellectuel: le rabbin Guedella Negro est nommé physicien et astrologue du roi Don Duarte entre 1433 et 1451 ; Jafuda Cresques dit Jacques de Majorque, fils du cartographe et inventeur d’instruments de navigation Abraham Cresques, est invité par l’infant Henri le Navigateur à former les futurs pilotes; Abraham Zacuto, originaire de Castille, publie au Portugal, en 1496, un almanach perpétuel qui facilitera de nombreux voyages, dont celui de Vasco de Gama aux Indes (1497)… Par ailleurs, les imprimeries sont très florissantes; elles sont tenues par Eliezar Toledano à Lisbonne, et par Samuel Ortas à Leiria.

Rencontre avec Jean-Jacques Salomon, vice-président de l’association Hagada, en charge du projet du Musée juif Tikva de Lisbonne

Jguideeurope : On remarque ces derniers temps un intérêt croissant pour le judaïsme portugais, cela a-t-il favorisé l’évolution du projet du Musée Tikva ?

Jean-Jacques Salomon : Il ne fait pas de doute que la multiplication des recherches et publications scientifiques et historiques sur le sujet des juifs portugais associé à celui sur les Crypto-Juifs notamment en Europe et aux États-Unis, a déclenché un intérêt croissant à différents niveaux du monde culturel et éducatif portugais, mais aussi européen et américain.

Au Portugal, que ce soient les municipalités, notamment celles partie à la Red de Judarias, le Ministère de la Culture (qui a décerné à notre Association le label « d’Intérêt Culturel ») et même la Présidence de la République, chacun manifeste désormais son intérêt. L’obtention du label d’Utilité Publique pour notre projet est considéré comme une formalité. Le fort développement du tourisme culturel au Portugal, avant et après la pandémie, a également joué son rôle.

Comment Daniel Libeskind a-t-il intégré le projet et quelle est sa vision architecturale pour le Musée ?

Suite à la proposition de la Municipalité de Lisbonne en mars 2019 de nous attribuer (à l’époque nous étions simplement les représentants de l’Association des Amis du futur Musée d’Alfama), une parcelle de terrain de plus de 6000 m2 face au Tage et à la Tour de Belém, nous avons immédiatement décidé de relever nos ambitions. Faire appel à un grand architecte international en était la première étape. Une participation au Congrès de Musées Juifs Américains (CAJM) en mars 2019 nous a mis sur la voie de Daniel Libeskind. Sa venue à Lisbonne deux mois plus tard a achevé de nous convaincre, ainsi que les représentants de la Municipalité de Lisbonne, qu’il était bien l’homme de la situation.

Quelle fut la vision architecturale de Libeskind concernant le musée et comment a-t-il été accueilli par les autorités portugaises ?

En ligne avec une large part de ses créations sur le devoir de Mémoire que symbolisent, notamment les plans fracturés des Musées Juifs de Berlin, Dresde, San Francisco et Manchester, Daniel a, dès sa première visite à Lisbonne, imaginé reproduire dans le bâtiment du Musée le mot Espoir (Tikva). L’un des plus représentatifs de l’Histoire millénaire des Juifs Portugais faite d’Ombre et de Lumière. Ses premières esquisses en octobre 2019, faisant des lettres de Tikva, déclinées en hébreu les uniques murs de séparation du bâtiment, ont immédiatement conquis les représentants de la Municipalité de Lisbonne et de l’Association de droit privé Hagadá, créée pour développer le nouveau projet.

Il faut attendre le XIXe siècle pour que le judaïsme puisse à nouveau s’exprimer et se vivre librement sur la terre portugaise. Dans les années 1820-1830, des familles juives du Maroc viennent s’installer en Algarve et aux Açores. En 1860, une synagogue est élevée à Faro. En 1904, la synagogue Shaare Tikvah (« des Portes de l’Espoir ») est inaugurée à Lisbonne. Elle est toujours ouverte au culte. En 1920, le capitaine Barros Basto fonde la communauté de Porto et lance une grande opération de retour des crypto-juifs au judaïsme de leurs ancêtres. À lui seul ou presque, il accomplit une œuvre immense : synagogue, circoncisions, revue, conférences, cours, collège, etc. Il fait construire une superbe synagogue, inaugurée en 1936, qui existe encore et demeure consacrée au culte. En butte aux courants fascistes portugais de l’époque, il est poursuivi par un tribunal militaire sous de fausses accusations et dégradé. Il ne sera réhabilité qu’en 1997. À la même époque, l’ingénieur Samuel Schwartz découvre avec étonnement l’existence d’une communauté crypto-juive à Belmonte (dans la province de Guarda), que le judaïsme et l’histoire ont presque oubliée.

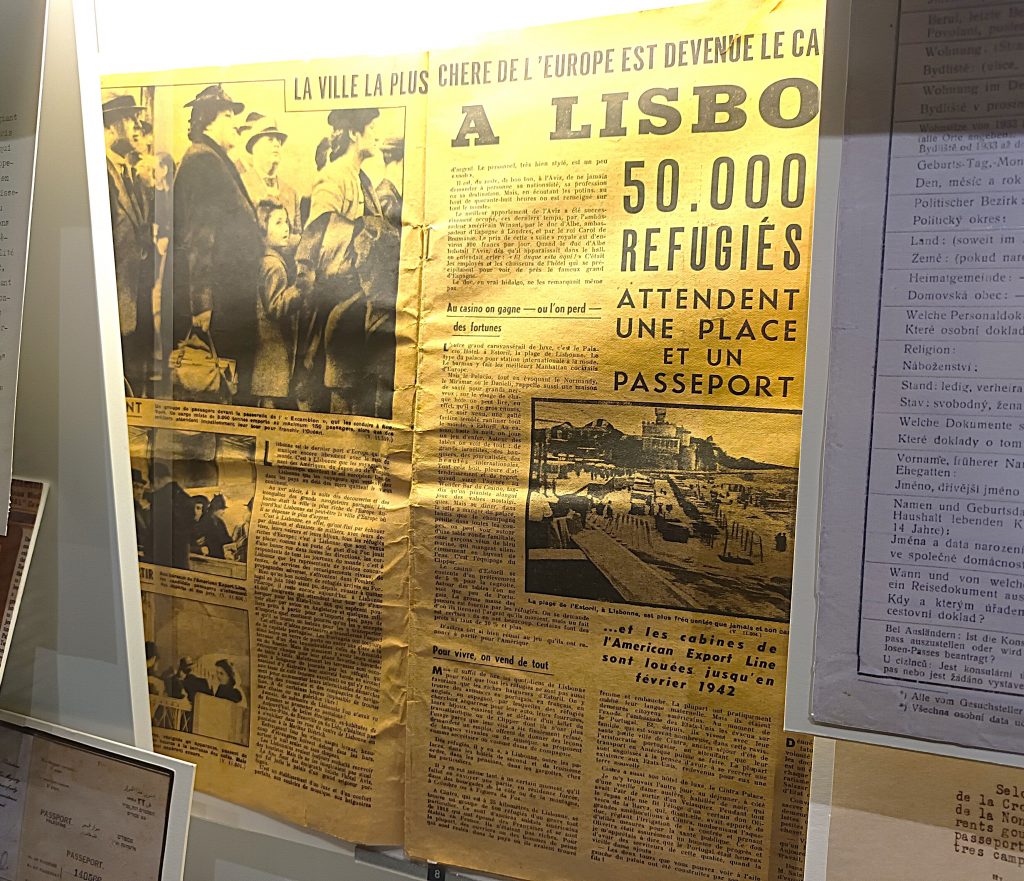

En 1940, le consul Mendes Sousa, en poste à Bordeaux, prend conscience du péril nazi et s’active pendant les quelques semaines de la débâcle pour fournir des visas, sauvant plusieurs milliers de réfugiés de la mort. Il meurt dans la misère, destitué et désavoué par les autorités officielles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré la sympathie du président Salazar pour l’Allemagne nazie, le Portugal protège les juifs portugais et apporte une aide à ceux qui parviennent à atteindre ce pays, officiellement neutre. En 1948, l’American Jewish Joint Comittee ouvre, avec l’accord du gouvernement, un centre d’accueil et de transit pour les juifs en partance pour les États-Unis.

En 1977, avec l’instauration de la démocratie, des relations diplomatiques sont établies avec Israël. En 1993, est posée la première pierre de la synagogue de Belmonte, qui sera inaugurée en 1996 à l’occasion de la commémoration de l’expulsion de décembre 1496. Aujourd’hui, quelques milliers de juifs vivent au Portugal, regroupés dans trois communautés principales : Lisbonne, Porto et Belmonte, et, sporadiquement, dans quelques autres villes.

Créées en 1992 par Anne Lima et Michel Chandeigne, les éditions Chandeigne, spécialisées notamment dans les récits de voyage et le monde lusophone, ont publié plusieurs ouvrages de références sur le patrimoine culturel juif. Parmi eux, Histoire des juifs portugais de Carsten Wilke, La Découverte des marranes de Samuel Schwarz, Sefardica de Yosef H. Yerushalmi et Consolation aux tribulations d’Israël de Samuel Usque. Rencontre avec Anne Lima.

Jguideeurope : D’où vous est venue l’idée de permettre aux lecteurs de (re)découvrir ce patrimoine culturel juif portugais ?

Anne Lima : C’est par notre travail sur l’histoire de l’expansion maritime européenne, notamment avec notre collection « Magellane », que nous nous sommes intéressés à la rencontre des trois religions du livre, ces trois cultures qui ont cohabité pendant des siècles en Espagne et au Portugal. Ce à quoi est dédiée notre collection « Péninsules », laquelle existe depuis presque 20 ans. En nous penchant sur le regard inter-religieux, il était impossible de ne pas constater l’extraordinaire richesse de la culture juive au Portugal. Non seulement certains aspects de cette histoire restent très peu connus mais elle diffère aussi de celle du pays voisin, l’Espagne. Je pense au marranisme dont l’histoire, le développement du phénomène et la mémoire démontrent une grande spécificité portugaise. Laquelle a laissé de multiples traces dans le patrimoine, notamment dans le Nord du Portugal, où ont été découvertes au début du xxe siècle de nombreuses communautés de crypto-juifs.

Le marranisme est un thème difficile à aborder et, comme vous le dites, spécifique à chaque pays. On trouve dans votre collection le Sefardica de Yosef H. Yerushalmi. En quoi représente-t-il une œuvre incontournable dans l’étude des marranes ?

Tout d’abord, on le sait bien aujourd’hui, l’apport de Yerushalmi dépasse largement les études juives, comme le dit si bien Sylvie-Anne Goldberg, se référant à la parution du livre de Yerushalmi Zakhor : « Il a amorcé un vaste examen du rôle de l’histoire dans les sociétés modernes, en s’interrogeant sur ses relations avec la mémoire collective. »

Concernant le marranisme, un des plus grands mérites de Yerushalmi, comme le souligne Yosef Kaplan (un auteur qu’on a publié dans « Péninsules ») est le décloisonnement qu’il a opéré pour contextualiser l’épopée marrane au sein de la crise de conscience européenne au début de l’époque moderne. Par exemple, dans un des articles de Sefardica, « Assimilation et antisémitisme racial : le modèle ibérique et le modèle allemand », Yerushalmi n’hésite pas à rapprocher la politique de pureté du sang espagnole et la définition nazie du Juif : « La pureté du sang en vint à se substituer à la pureté de la foi. » Enfin, selon Nathan Wachtel Yerushalmi est un pionnier lorsqu’il souligne à la fois la modernité marrane et la modernité du système inquisitorial ibérique. Dans la mesure où le système de délation, ainsi que les méthodes inquisitoriales, préfigureraient la rationalité policière des régimes totalitaires contemporains.

Quel lieux associés à ce patrimoine ont été particulièrement marquant pour vous ?

Ma découverte du monde juif et marrane au Portugal date des années 1980 et a été le fruit de mes études, d’une amitié avec Livia Parnes, à l’époque doctorante sur le marranisme au Portugal, et d’un enracinement familial dans la Beira Alta, région riche en patrimoine juif et marrane. Les trois villes ou villages qui m’ont le plus marqués et m’ont donné envie d’enrichir la collection « Péninsules », sont Belmonte, Trancoso et Guarda.

L’incroyable histoire de la découverte, en 1917, des familles marranes dans le village de Belmonte dans le nord-est du pays, par Samuel Schwarz, un ingénieur des mines polonais, a sans doute été déterminante pour ce lieu tout au long du XXe siècle et elle continue à l’être de nos jours. Les retentissements de cette découverte dépassent largement le phénomène religieux : ils touchent les rapports sociaux et politiques de la ville, changent le paysage culturel, contribuent à la recherche (nouvelles chaires universitaires dans la région), influencent le tourisme et les investissements économiques… Mais la découverte ne concernait pas seulement Belmonte. L’extraordinaire mouvement de rejudaïsation des marranes qui a suivi la découverte de Samuel Schwarz, intitulé « Œuvre du Rachat » et menée pendant plusieurs années par un homme hors du commun, le capitaine républicain, Artur Carlos de Barros Basto, qui résidait à Porto, a touché une dizaine de villes et de villages dans les régions de la Beira Alta et de Trás-os-Montes et a laissé des traces palpables notamment à Trancoso, Bragança (où l’on peut marcher dans le Rua dos Judeus), Covilhã et Porto.

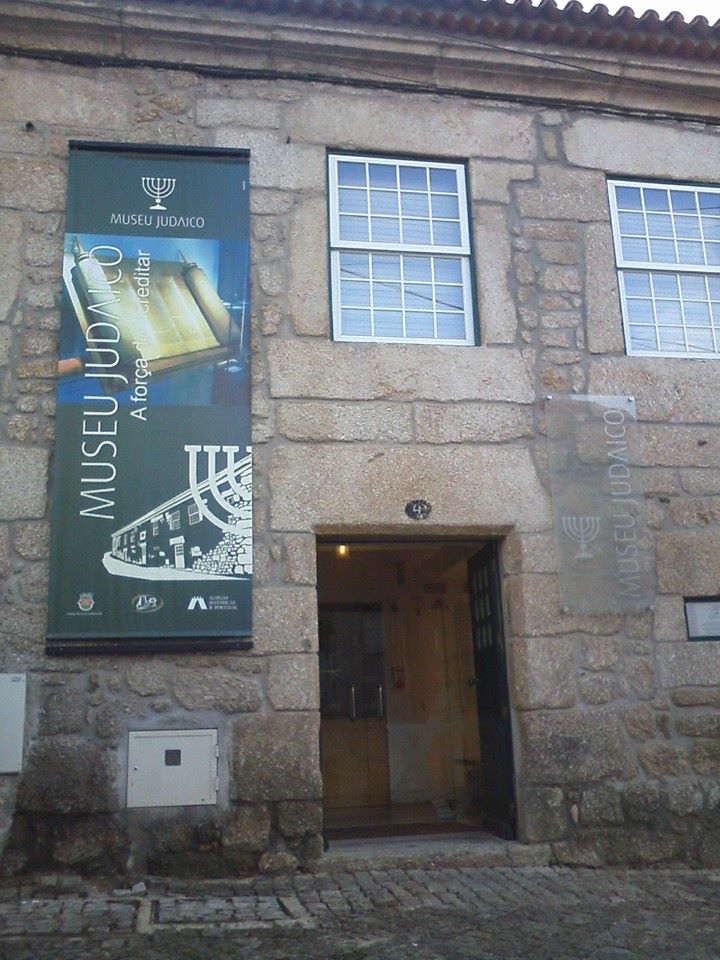

L’autre lieu où le patrimoine culturel juif est particulièrement marquant est la ville de Tomar dans la région de Santarém. C’est dans cette ville des templiers que se trouve la synagogue probablement la plus ancienne du Portugal ; elle daterait du XVe siècle, avant la conversion forcée des juifs (1497). L’édifice a été découvert par Samuel Schwarz (en 1923), et c’est à nouveau grâce à lui que ce patrimoine exceptionnel a été sauvé. Puis, malgré tant de multiples péripéties, et de longues années, la synagogue a été entièrement restaurée et inaugurée solennellement cette année, en présence des représentants de la ville et de spécialistes d’études juives.

Est-ce qu’on constate des différences dans les villes sur cette curiosité et ce partage ?

Sans doute. Les secousses à Belmonte qui ont commencé déjà dans les années 1920 mais surtout, pour l’époque contemporaine, dans les années 1980, après la (re)découverte des marranes, ont donné lieu à une tentative de création d’une communauté juive, avec toutes les particularités voire la complexité qu’elle implique. En revanche, des villes comme Tomar et Castelo de vide, où l’histoire et le patrimoine juif sont très anciens, ne connaissent qu’un attrait touristique et elles sont entièrement désertées par les juifs depuis des années.

L’octroi de la nationalité aux descendants de juifs portugais et espagnols qui le demandent a-t-il changé la perception et la fréquentation de ce patrimoine culturel ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, on estime à plus de 37 000 juifs séfarades le nombre des demandeurs de la nationalité portugaise. La plupart, âgés de 20 à 45 ans, viennent de Turquie et d’Israël, mais aussi du Brésil, d’Argentine et des États-Unis. À ce jour, presque 8 000 d’entre eux ont obtenu un passeport portugais par cette voie. Certes, ce passeport rend l’accès à l’Europe plus facile et, selon certaines personnes de la communauté juive à Porto et à Lisbonne, l’impact est déjà « visible » notamment par le tourisme « juif ». En effet, on peut lire assez régulièrement dans les journaux portugais des récits de visites et de visiteurs qui représentent des associations, venant « sur place » pour connaître les lieux, comme pour évaluer ce à quoi ils s’engagent (droits, impositions, etc.).

Belmonte reste un cas emblématique. Cette nouvelle forme de « tourisme » force les autorités municipales à prendre des initiatives, car le retour sur investissement peut s’avérer payant. Le problème est, aussi bien à Belmonte qu’à Tomar, qu’il n’y a pas encore suffisamment de ressources. Ainsi, on constate des opérations ponctuelles, sans une pensée globale, voire un programme structuré à long terme. Enfin, la situation à Belmonte est sans doute plus complexe, du point de vue de la direction de la communauté et des autorités religieuses. Les rabbins qui s’y installèrent bénéficiaient souvent de trop peu de temps pour comprendre au mieux les enjeux particuliers que représentent le lieu et la communauté.