Au XVIIIe siècle, on appelait les environs de la place Saint-Paul « la vieille juiverie ». Jusqu’aux premières années du XXe siècle, la place Saint-Paul portait le nom de « place des Juifs ». Ces ruelles se visitent de préférence le dimanche matin quand la vie juive reprend son cours après le shabbat.

La rue Pavée se situe à quelques dizaines de mètres du métro Saint-Paul. C’est ici le Pletzel, la petite place en yiddish. Dans cette rue perpendiculaire à la rue des Rosiers s’élève un surprenant édifice de style « nouille » classé monument historique. C’est la synagogue de la rue Pavée , dessinée en 1913 par Hector Guimard, alors chef de file du Modern style et créateur des fameuses bouches du métro parisien.

La rue des Rosiers est habitée par les juifs depuis le Moyen-Age. Quand Charles VI les expulsa de son royaume, la rue se vida de ses habitants. Après la Révolution française, 400 ans plus tard, les communautés juives nouvellement émancipées revinrent s’installer dans cette même rue ! Des historiens émirent l’hypothèse que des familles juives auraient continué à y vivre clandestinement et, lorsque l’édit d’interdiction fut levé, certains juifs rejoignirent naturellement des coreligionnaires qui les attendaient.

Au 17 de la rue des Rosiers, un oratoire en étage fut sans doute édifié quelques années avant la Révolution française. Les archives de ce lieu furent malheureusement détruites sous l’Occupation. Au 10 de la rue des Rosiers, on a accès au Jardin des Rosiers – Joseph Migneret situé entre plusieurs immeubles, nommé en hommage à l’instituteur et directeur de l’école élémentaire des Hospitalières Saint-Gervais (se trouvant dans un des immeubles entourant le jardin) qui sauva des enfants juifs pendant la Shoah.

De nos jours, même si elle abrite de nombreuses boutiques de luxe, la rue des Rosiers, avec ses librairies, particulièrement la Librairie du Temple , lieu de référence dans le quartier, avec la librairie du mahJ, pour les livres à thématique juive. Mais aussi les restaurants et autres échoppes typiques, participant à la vie du Marais en tant que centre important de la vie juive parisienne.

Autrefois haut lieu de la gastronomie juive d’Europe de l’Est avec notamment le restaurant Goldenberg, y demeurent encore aujourd’hui les delicatessen Florence Kahn et Sacha Finkelsztajn, très appréciés notamment pour leurs plats ashkénazes, haloth et pâtisseries. Depuis le début des années 2000, ce sont d’autres spécialités juives qui ravissent les touristes. Notamment l’As du falafel et Schwartz’s avec ses sandwichs pastramis new-yorkais. Pour les amoureux de cuisine israélienne et de son fameux pain pita, on ne manquera pas le Miznon, pensé par le célèbre chef Eyal Shani. Au menu, poisson épicé, ratatouille et chou fleur maison dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Mais aussi le Café des Psaumes, réunissant différentes générations d’enthousiastes de l’ambiance Pletzl autour de conférences, concerts, ateliers et cours. Une plaque a été posée sur l’entrée de l’ancien restaurant Goldenberg en hommage aux victimes de l’attentat terroriste du 9 août 1982.

Bon nombre d’usuriers juifs habitaient rue des Écouffes. En ancien français, le terme « escouffe » désignait un oiseau de proie, le milan, qui servait d’enseigne aux prêteurs sur gages. Le nom de cette rue témoigne donc des métiers d’argent auxquels les autorités avaient réduit les juifs. Jusque dans les premières années du XXe siècle, la rue Ferdinand-Duval fut la rue des Juifs. S’avisant que cette appellation pouvait choquer, la municipalité lui substitua « Ferdinand-Duval », du nom d’un préfet de Paris.

Sur la rue du Temple, vous trouverez la Galerie Saphir, fondée en 1979 par Francine Szapiro, journaliste passionnée par l’art et son mari médecin et membre fondateur de la Commission française des archives juives. En cette époque de reconstruction culturelle juive, ils partageaient le rêve d’ouvrir une galerie où seraient présentés tous les aspects de cette culture, ses manifestations, les objets rituels et livres anciens… sans l’enfermer dans un ghetto, motivés par l’envie de montrer l’apport réciproque des cultures environnantes.

Leur première galerie était située boulevard Saint-Germain, et fut inaugurée par Elie Wiesel autour d’une expo sur les cartes postales et le judaïsme visant à montrer la diversité du monde juif. Ils ont ensuite commencé par exposer Alain Kleinmann, puis Shelomo Selinger. Puis déménagèrent dans la galerie actuelle.

Juste à côté de la galerie, on trouve sur cette même rue du Temple, l’incontournable mahJ, inauguré en 1998.

L’hôtel de Saint-Aignan, somptueux édifice du XVIIe siècle, abrite le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme , exceptionnel tant par ses collections que par ses ambitions. Ce musée est l’émanation d’une triple volonté de la Ville de Paris, du ministère de la Culture et des institutions communautaires.

La base muséographique est constituée d’un ensemble réuni au XIXe siècle par le chef d’orchestre Isaac Strauss. Comme ses homonymes viennois, le Strauss français composa des valses et fit danser la société du Second Empire. Son succès dépassa vite les frontières et, passionné d’histoire juive, il entreprit de réunir, au cours de ses voyages en Europe, des objets rituels de toutes les époques. En 1890, cette remarquable collection fut acquise par la baronne Nathaniel de Rothschild, qui en fit don à l’État. Le musée regroupe également les objets exposés longtemps au musée d’Art juif – aujourd’hui fermé – ouvert après guerre à Montmartre (maquettes de synagogues polonaises en bois réalisées après la guerre par des élèves de l’école professionnelle ORT), les collections du Consistoire de Paris (couronne de Torah, Galicie, 1810) et celles de la Fondation du judaïsme français, ainsi que des acquisitions propres (peinture de Samuel Hirszenberg, Le Cimetière juif, 1892).

La visite commence, au premier étage, par des textes fondamentaux et des objets symboliques. Puis, on passe d’une salle à l’autre pour découvrir un judaïsme aux multiples facettes. Les « juiveries» médiévales sont représentées par des stèles funéraires mises au jour au XIXe siècle lors du percement du boulevard Saint-Germain. L’Italie et ses ghettos sont évoqués par le mobilier sacré (un fauteuil de circoncision du début du XVIIIe siècle), l’orfèvrerie et les broderies liturgiques. Amsterdam, Londres et Bordeaux sont abordées, à travers des objets et des gravures (peinture de Jean Lubin Vauzelle représentant la synagogue de Bordeaux en 1812), comme des modèles d’intégration pour les juifs chassés d’Espagne. Une large part est faite aussi aux célébrations de l’année juive: rouleaux de Pourim, lampes de Hanoukkah, soukkah autrichienne du XIXe siècle décorée d’une vue de Jérusalem.

Deux sections, « monde ashkénaze traditionnel» et « monde séfarade traditionnel», proposent une vue d’ensemble, à la fois artistique et religieuse, de ces deux grands courants rituels. Un parcours intitulé « L’émancipation, le modèle français» offre une vision historique depuis la Révolution française (peinture d’Édouard Moyse de 1867 sur la tenue à Paris du Grand Sanhédrin) avec une évocation des moments phares de l’intégration. « Présences juives dans l’art du XXe siècle» propose des œuvres du début du siècle. Sous-jacente, se pose l’éternelle question de l’expression juive dans l’art à travers le folklore, les ornements, les sources bibliques et la calligraphie.

L’évocation de la Shoah se veut un mémorial, un temps de pause, dans l’itinéraire. Enfin, des salles d’expositions temporaires ouvertes aux artistes contemporains, un auditorium pour concerts, conférences et projections, une bibliothèque, une photothèque, une vidéothèque et un salon de thé complètent cet ensemble impressionnant.

Rencontre avec Paul Salmona, Directeur du mahJ, qui nous raconte l’histoire du musée et ses grands moments, ainsi que les projets futurs du musée.

Jguideeurope : Quelle est l’origine du choix du lieu pour y accueillir le mahJ ?

Paul Salmona : L’idée d’un musée du Judaïsme à Paris est assez ancienne, mais elle a cristallisé en 1980 avec l’exposition au Grand Palais des chefs-d’œuvre de la collection juive du musée de Cluny. Le projet a alors pris corps avec la recherche d’un lieu. Claude-Gérard Marcus, alors élu de Paris, sut convaincre Jacques Chirac de mettre à disposition l’hôtel de Saint-Aignan, acquis par la ville en 1962 dans le cadre du plan de sauvegarde du Marais. Dans le même temps, Jack Lang s’engageait à cofinancer le projet et à y déposer la collection de Cluny.

Une association de préfiguration fut créée en 1988 et dix ans après le musée ouvrait sous l’égide de Laurence Sigal, la première directrice. Cela faisait sens de l’installer en ce palais aristocratique occupé à partir du 19e siècle par des ateliers de fourreurs, de tailleurs, de casquettiers et de chapeliers, à mi-chemin entre la rue des Rosiers et la synagogue de Nazareth, dans un quartier qui accueillit des vagues d’immigrations juives de l’est de la France, puis d’Europe centrale et orientale. Une œuvre de Christian Boltanski rappelle d’ailleurs cette histoire dans une œuvre intitulée « Les Habitants de l’hôtel de Saint-Aignan de 1939 » et installée dans une courette.

Pouvez-vous nous parler de certains moments particulièrement marquants au mahJ ?

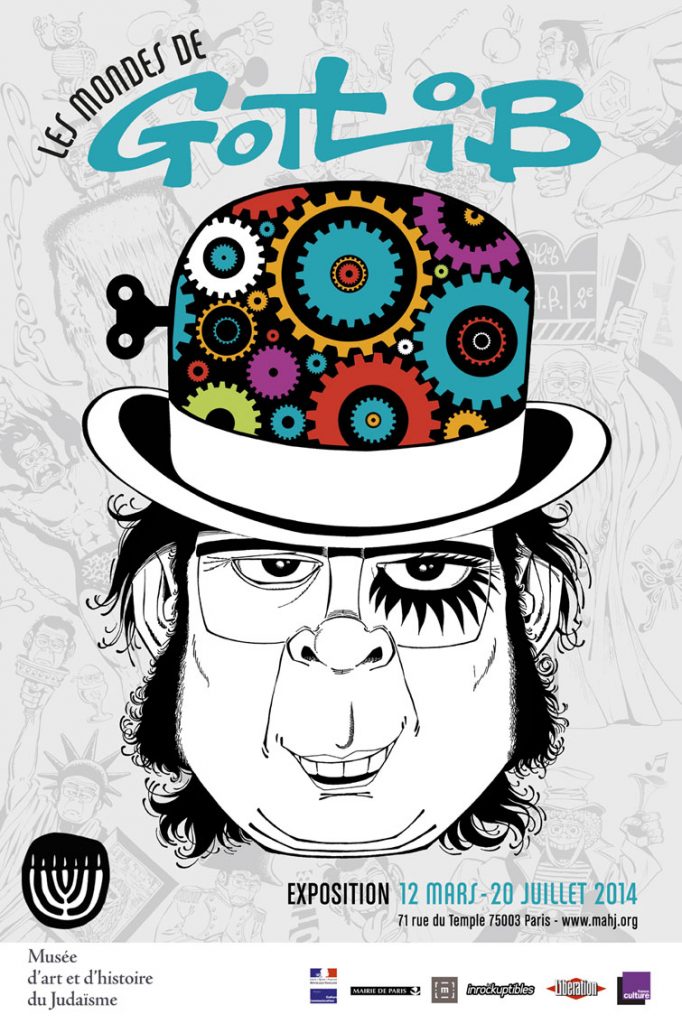

Il y en a tant en 22 ans d’activité intense. Parmi les acquisitions, il faut évoquer le don des 2600 archives de l’affaire Dreyfus par la famille du capitaine, ou l’achat en 1988 de la soukkah autrichienne, première acquisition à titre onéreux de Laurence Sigal ; on peut mentionner le don des Colonnes de Guerry de Georges Jeanclos par la famille de l’artiste, l’achat de 435 photographiqes anciennes de Helmar Lerski grâce à une souscription publique… Avant de prendre mes fonctions, j’avais été très marqué par l’exposition « Futur antérieur » qui révéla au public français l’avant-garde des années 1914-1939 qui ambitionnait de créer un art moderne proprement juif en puisant dans l’art populaire traditionnel du yiddishsland. On peut aussi citer l’exposition sur le Golem qui a permis de montrer comment ce mythe irrigue l’Occident même si peu de gens savent qu’il s’agit au départ d’une légende juive. L’exposition Charlotte Salomon a été une véritable découverte pour le public, qui a eu comme postérité la réédition de Vie ? Ou théâtre ? par Le Tripode, un immense succès pour un livre d’art de cette ambition. Je pense aussi aux autoportraits d’Arnold Schönberg qui étaient très peu connus et dont l’exposition a beaucoup marqué le public. Le mahJ a aussi accordé une belle place au 9e art avec « De Superman au Chat du Rabbin » et « Les mondes de Gotlib » ou « René Goscinny, au-delà du rire ».

Pouvez-vous évoquer un autre lieu lié au patrimoine culturel juif important pour vous personnellement et qui mérite d’être plus connu ?

Je pense d’abord à la synagogue de Cavaillon, construite au milieu du 18e à l’emplacement de la synagogue médiévale. De style très rococo, elle est bien mise en valeur par sa récente restauration. C’est le témoin d’un monde disparu, celui des juifs comtadins, qui avait survécu aux expulsions médiévales mais a disparu avec l’Émancipation et le départ de ces élites rurales vers les grandes villes. Je pense aussi au monument juif médiéval de Rouen, découvert fortuitement dans la cour du Palais de justice en 1976.

C’est le plus ancien vestige archéologique juif en élévation, datant de la fin du 11e – début 12e, dont l’architecture a les mêmes qualités que celles des églises romanes contemporaines. Après la mise au jour, il avait été recouvert par une affreuse dalle de béton, nuisant à sa conservation et compliquant sa visite. Il s’agit d’un lieu témoin de l’importance de la présence juive en France avant les expulsions de la fin du 14e siècle. Il se situe d’ailleurs rue aux Juifs, un toponyme qui rappelle la place centrale des juifs dans les villes au Moyen Âge ne France. Les recherches archéologiques récentes tendent à montrer que ce bâtiment fut une synagogue. On a retrouvé au premier étage des banquettes avec au fond une pierre « en boutisse » qui supportait probablement l’arche sainte.

Nous parlions précédemment de ces lieux de patrimoine culturel juif qui disparaissent. A contrario, le mahJ a un projet d’agrandissement. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Le mahJ dispose actuellement d’un parcours permanent de 1 000 m² qui date des années 1990, ce qui est insuffisant. Nous avons un projet ambitieux mais réaliste d’extension sous le jardin Anne Frank. Il permettra de gagner 1 000 m², et de créer des salles de 550 m² pour les expositions temporaires. Quant aux salles actuelles des expositions temporaires, elles permettront de prolonger l’exposition permanente sur 400 m² supplémentaires. Le parcours partira de la présence juive en France dans l’Antiquité (indispensable pour les scolaires) et se prolongera avec l’apogée du franco-judaïsme dans l’entre-deux-guerres, le sauvetage des juifs pendant l’Occupation, la reconstruction d’un judaïsme en France après 1945 et la collection contemporaine. C’est un projet de 18 M€ qui bénéficie du soutien financier de la ville Paris et de l’Etat pour les deux tiers. Nous sommes donc à la recherche de 6 M€ auprès de donateurs privés. Nous espérons ouvrir en 2025 dans une muséographie complètement renouvelée.

Sur la place des Vosges, on trouvera la Synagogue Charles Liché , dont la construction date de 1963, nommée ainsi en hommage à son fondateur.

A deux pas, on trouve la Synagogue des Tournelles dont le bâtiment initial, érigé en 1861, fut incendié lors de la Commune de Paris. Il fut reconstruit par Marcellin Varcellier dans un style proche de celui de la synagogue de la Victoire.

La façade présente les Tables de la Loi et les Armes de la capitale. Consacrée en 1876, cette synagogue possède une ossature métallique intérieure à laquelle travailla Gustave Eiffel, plus de dix ans avant l’édification de sa tour. Les deux rangées de tribunes, toutes de fer et de fonte, servent à la fois de support et d’ornementation.