Sublime ville au centre médiéval inscrit au patrimoine mondial, Ferrare n’apparait pas comme un vaste enclos muséal encerclé par une ville. Au contraire, son centre historique est relayé délicatement par de belles et longues rues menant aux monuments et à une douceur de vivre loin d’être passagère et à laquelle ses habitants s’accrochent, comme ce fut le cas, malgré tout, pour les personnages du film Le Jardin des Finzi Contini (1970) de Vittorio de Sica…

Histoire des juifs de Ferrare

La présence juive à Ferrare date au moins du 13e siècle, lorsque la ville accueillit des juifs originaires d’autres villes d’Italie et d’Europe. Cette présence est officialisée en 1287 par une ordonnance. Tant qu’elle resta la capitale des ducs d’Este jusqu’en 1598, Ferrare fut l’un des grands centres du judaïsme italien et européen avec plus de 2 000 juifs pour 30 000 habitants à l’âge d’or, entre le 15e et le 16e siècle. Une période de l’histoire où de nombreux artistes et écrivains y trouvent également refuge.

Une synagogue est construite en 1481. Un synode regroupant les rabbins d’Italie se déroule à Ferrare en 1534. Ashkénazes venus d’Allemagne et séfarades accueillis après leur expulsion d’Espagne y vivaient côte à côte sous la protection des autorités locales, sans devoir porter un signe distinctif, sans obligation de résidence dans tel ou tel quartier de la ville.

La grande rue qui relie la Ferrare médiévale à la Ferrare Renaissance, le corso della Giovecca, témoigne de ce passé heureux. De prestigieux rabbins et médecins vivaient dans la ville qui fut, comme Bologne, un haut lieu de l’imprimerie juive. Abraham Usque y publia, en 1555, la célèbre Bible de Ferrare.

La situation se précipita en 1597 lorsque le duc Alfonse d’Este mourut sans héritier mâle. La papauté prit le contrôle de la ville abandonnée par la cour d’Este qui partit pour Modène, comme de nombreux juifs. Puis, le ghetto fut instauré en 1627.

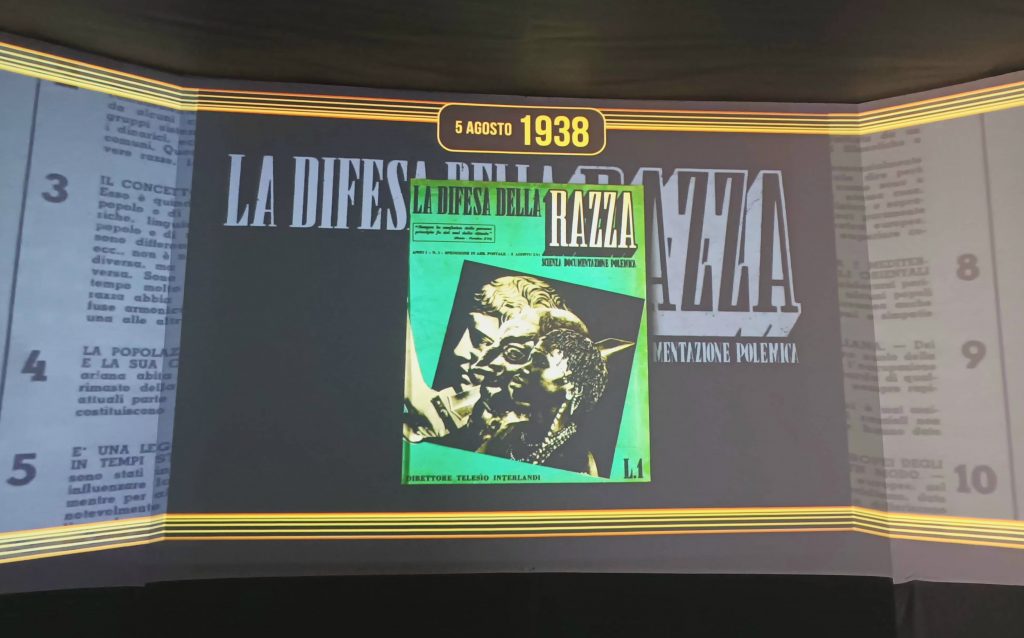

Malgré les difficultés et même après l’émancipation (1859), les juifs restèrent assez nombreux dans la ville, jusqu’aux lois raciales imposées par Mussolini en 1938. Cette tragédie a été admirablement racontée par l’écrivain Giorgio Bassani qui a consacré la plupart de ses livres à la Ferrare juive. Près de 200 juifs sont arrêtés et déportés dans les camps à partir de 1943. Les fascistes détruisent une synagogue et d’autres biens immobiliers de la communauté. Suite à la Libération, une petite communauté juive renait et accueille depuis 2017, le Musée national du judaïsme italien et de la Shoah (MEIS) .

Visite de Ferrare

Le MEIS, est accessible depuis la gare en prenant la Via Pavia. Sur le chemin, on remarque à gauche le stade de foot de la ville et à droite l’Aqueduc où l’on observe une statue d’un homme qui déverse de l’eau sur des enfants. D’ailleurs, ce lieu accueille le centre d’assistance familiale.

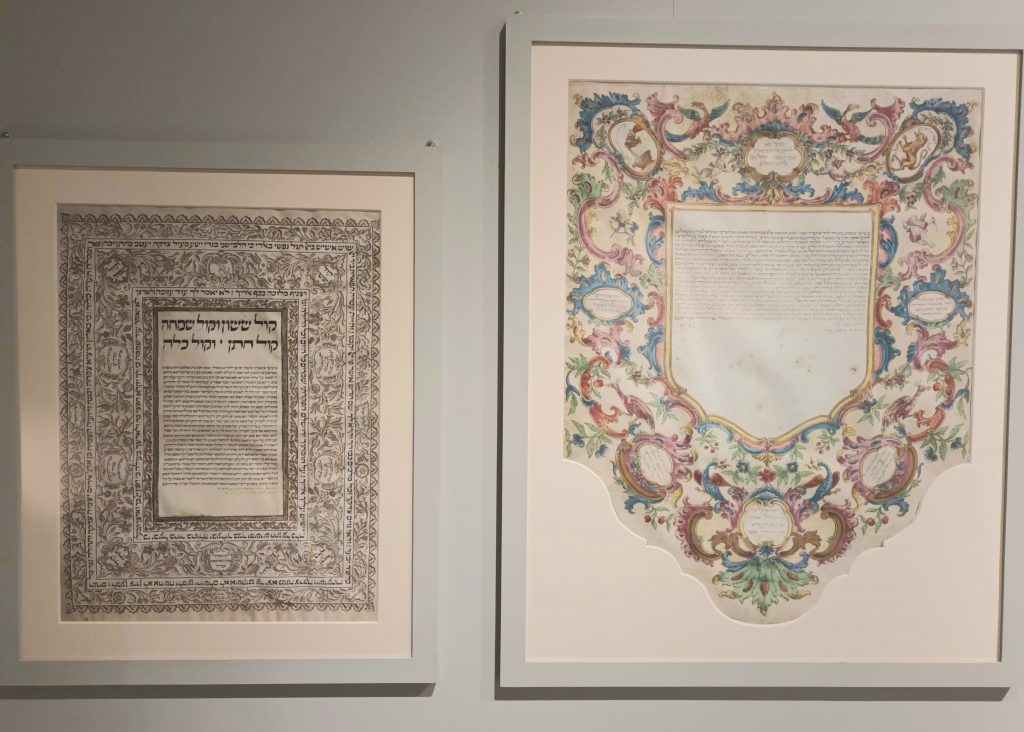

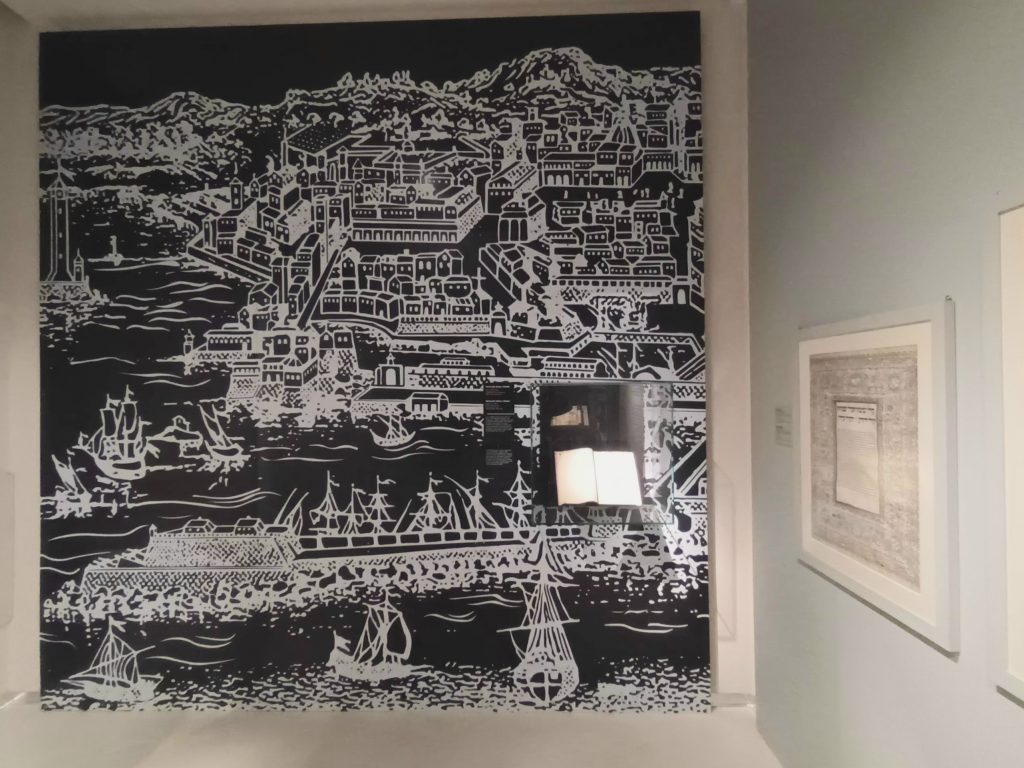

L’exposition permanente se situe dans le bâtiment intérieur du MEIS, séparé par un parc et l’exposition temporaire dans celui situé à l’avant du complexe. L’exposition permanente est consacrée au judaïsme italien, de la période de l’Antiquité à la Renaissance.

Objets anciens, panneaux, reproductions et vidéos de spécialistes accompagnent de manière très harmonieuse cet itinéraire. Un ensemble très apprécié par les jeunes notamment, puisqu’en revisitant le musée en 2024, nous avons pu voir une classe de collégiens de Ferrare suivre avec enthousiasme ce parcours ludique.

A l’image du musée juif de Bologne, la visite commence par une présentation générale du judaïsme. On découvre d’abord les plus anciennes traces, puis on arrive sur la Révolte de 70 en Israël contre les Romains, avec la reproduction de la célèbre gravure de l’Arc de Titus. On découvre aussi la synagogue très ancienne d’Ostie.

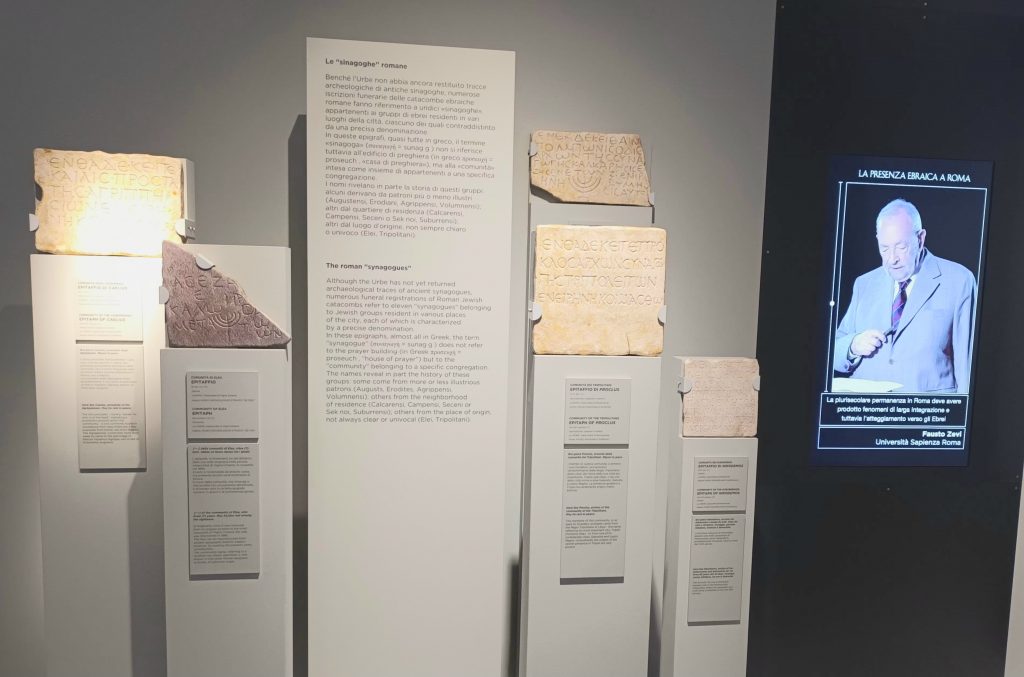

Les panneaux indiquent que les juifs sont citoyens romains depuis 212, grâce à l’Edit de Caracalla, comme toutes les autres minorités. Un accueil un peu mitigé par Sénèque et d’autres intellectuels, ne comprenant pas « l’utilité » des coutumes juives, notamment le jour de repos, considéré par eux comme oisif.

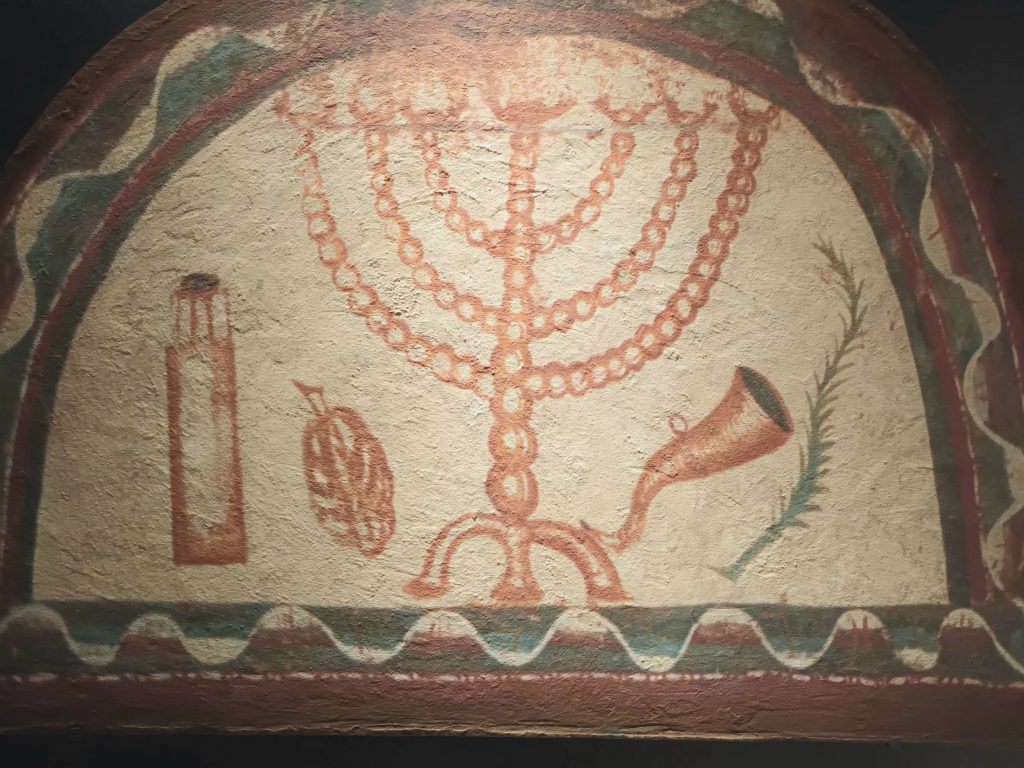

On aperçoit ensuite les anciennes catacombes avec un dessin de menorah datant du 2e ou 3e siècle et trouvées par accident en 1859 à via Antiqua. Puis, une mosaïque du sud de l’Italie. A partir de 313, la situation s’empire pour les juifs, notamment lors de la promulgation de lois très dures par Constantin, interdisant les couples juif-non juif. Néanmoins, la pratique du judaïsme demeure libre.

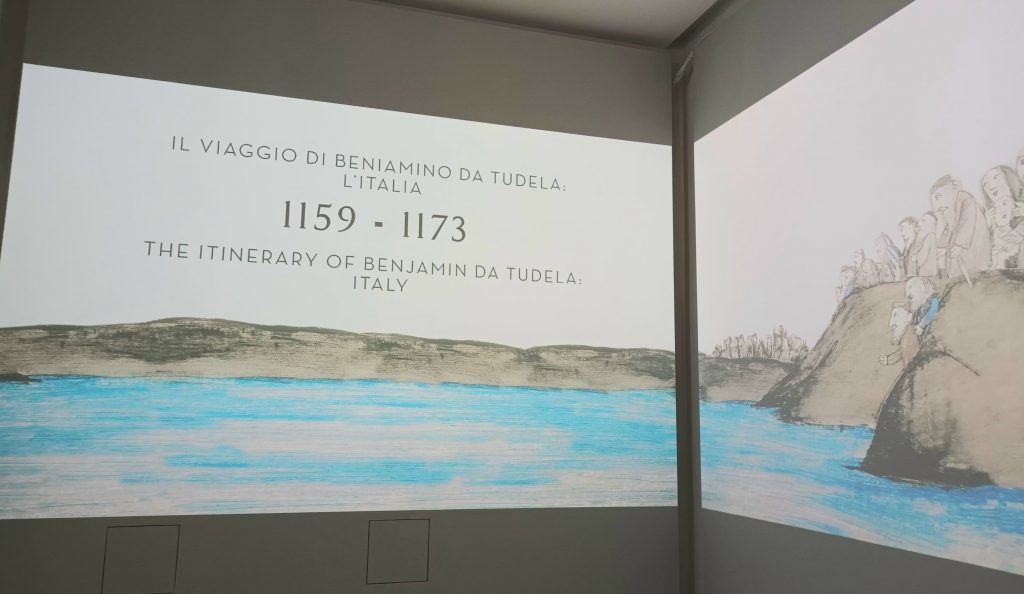

Un film est ensuite projeté sur les murs d’une pièce, racontant le célèbre voyage de Benjamin de Tudèle au 12e siècle à la découverte de la variété du judaïsme européen. Avec des images sur trois murs en simultanée.

Suite au déclin de Rome et à l’Inquisition, on découvre ensuite les migrations des juifs italiens vers d’autres régions, notamment au nord. Du 14e au 16e siècle l’attitude des dirigeants politiques et religieux varie. A cette époque sont instaurés les ghettos, en commençant par celui de Venise en 1516. Le musée souligne les exceptions de Pise et Livourne, villes qui ne bâtirent jamais de ghetto pour y enfermer les juifs. Le Duc Ferdinand de Medicis invita les juifs à s’y installer et y travailler librement. Ils purent y jouir de la liberté de culte, protégés de l’Inquisition.

L’exposition permanente s’arrête donc à cette période. Les responsables du musée nous ont affirmé que le musée préparait la suite de l’exposition permanente allant de la Renaissance à l’époque contemporaine.

En sortant du musée, vous prenez à droite sur la Via Piangipane, puis Via Boccacanale di Santo Stefano à gauche et la deuxième à droite sur la très belle Via delle Volte avec, comme son nom l’indique, une multitude de passages surélevés voutés.

A la sortie de Via delle Volte, vous prenez à gauche sur Via delle Scienze où se trouve la Biblioteca Ariostea . Laquelle possède dans ses réserves de nombreux manuscrits, ouvrages et gravures sur la Ferrare juive.

En poursuivant dans cette rue vers le nord, vous prenez la première à gauche et tombez sur la Via Giuseppe Mazzini. Au numéro 95 de celle-ci, vous verrez la vieille synagogue de Ferrare. La magnifique scola tedesca ne sert actuellement que pour les grandes cérémonies. La salle de prière est éclairée par cinq grandes fenêtres donnant sur la cour. Le mur opposé est décoré de très beaux médaillons et stucs montrant des scènes allégoriques du Lévitique.

En haut d’un autre escalier et d’une longue galerie, se trouve aussi l’élégante salle de la scola italiana, qui n’est plus consacrée au culte. Sur le mur du fond, sont exposés trois précieux aronot de bois laqué et ouvragé. Celui du centre, tout d’or et d’ivoire, appartenait à la scola italiana, les deux autres, bleu vert, avec chacun deux magnifiques colonnes torsadées, viennent de l’ancienne scola spagnola, via Vittoria. Dans le vestibule ont été placés des meubles provenant de l’académie rabbinique.

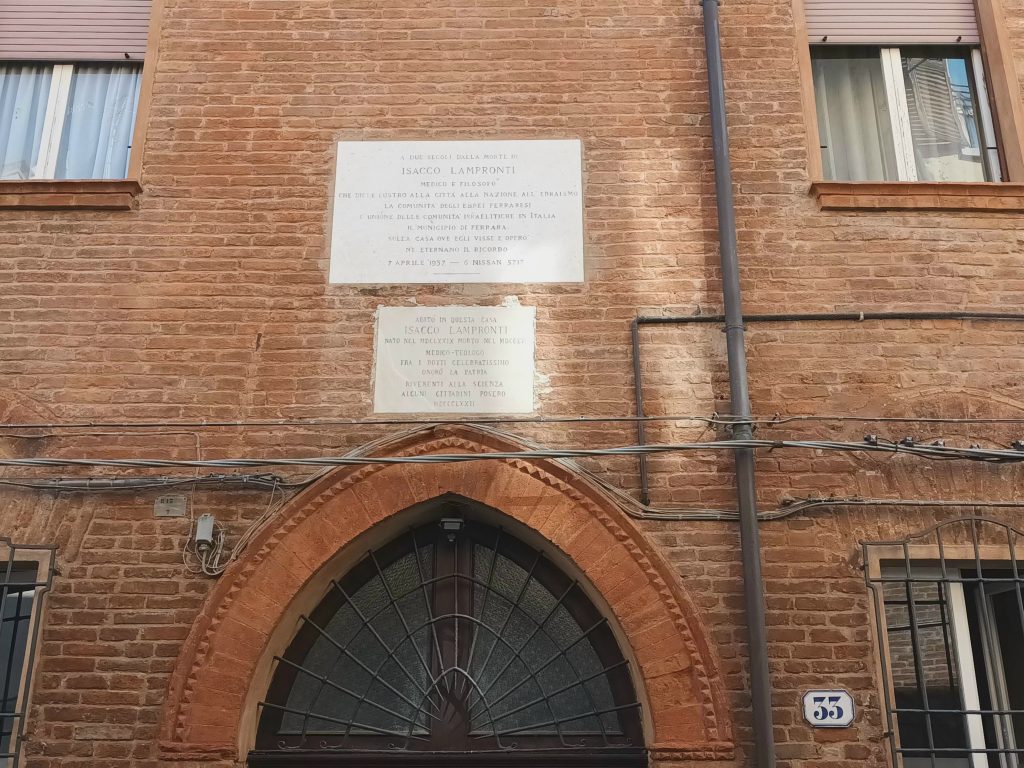

Un peu plus loin sur la Via Mazzini vous tournez à gauche sur la Via Vignatagliata, une des rues principales de l’ancien ghetto juif . Au numéro 33 se trouve la maison d’Isacco Lampronti, médecin, philosophe et représentant important de la communauté.

L’école juive était située au 81 de la même rue avec ses nombreuses jolies maisons orangées.

Une petite place porte le nom de Lampronti entre Via Vittaglia et Via della Vittoria, une des autres rues principales du ghetto de Ferrare.

En sortant du ghetto, on empreinte la Via Ragno jusqu’à la Corso Porta Reno qui mène à la très belle Piazza Trento-Trieste, où domine la Cathédrale de Ferrare et la Torre della Vittoria. Entre celles-ci, se situe le beau Palazzo Municipale, le tout formant un centre-ville spirituel et temporel rassemblé, comme dans de nombreuses villes italiennes de la région.

De nombreux hommages sous formes de plaques sont posés sur les bâtiments municipaux et palais entournant la cathédrale, en souvenir des personnes de différentes époques qui se sont battues pour la liberté.

Un peu plus haut sur la Corso Porta Reno, on arrive au château entouré de bassins d’eau, à se demander lequel des deux protège l’autre.

En faisant le tour du château par la gauche, on arrive Corso Ercole d’Este. Celle-ci mène du grand château vers le musée de la Résistance, les extérieurs du tournage du film Finzi-Contini et le célèbre Palazzo dei Diamanti, nommé ainsi à cause de son architecture toute particulière. Il accueille de très belles expositions.

Un peu plus loin on tourne à gauche sur la via Arianuova vers le petit cimetière juif levantin , trace de l’ancienne présence sépharade de Ferrare. Il est situé sur la petite Via Gianfranco Rossi entre quelques maisons et un parking et à côté d’une école où l’on peut voir sur le mur extérieur une plaque en hommage à un professeur déporté à Buchenwald. Le cimetière est actuellement fermé au public.

Pour se rendre ensuite au le cimetière juif , on peut traverser le joli parc Massari, qui pourra nous faire penser à l’immense actrice Léa Massari, même s’il s’agit dans ce cas d’un hommage bien plus ancien. Il y a beau y avoir un café nommé Central Park, peu de chance que ce parc soit jumelé avec celui de Manhattan.

Mais il est agréable de s’y promener pour y saluer notamment les statues de Verdi et Dante et admirer la fresque de 2015 consacrée au 70 ans de la libération de Ferrare.

En sortant du parc, on prend la rue Corso Porta Mare. Puis, on arrive Via delle Vigne au Cimetero Ebraico, en usage depuis 1620, face à sa grande porte d’entrée avec des inscriptions hébraïques. Le cimetière est principalement accessible au public le matin.

Suite à cette longue journée, vous pourrez profiter de la belle place Ludovico Ariosto, en choisissant de s’asseoir sur les bancs en pierre qui l’entoure ou au café sous les arcades qui vous rappelleront Bologne.

Interview

Le MEIS représentait un défi dès sa construction, à savoir transformer un lieu d’enfermement en un espace ouvert et inclusif. Rencontre avec Rachel Silvera, Directrice de la communication du MEIS, qui nous parle de ce lieu important du patrimoine culturel juif italien et des nombreux projets qu’il organise.

Jguideeurope : Pouvez-vous nous présenter certains des objets exposés dans l’exposition permanente consacrée à l’histoire des Juifs d’Italie ?

Rachel Silvera : Dans notre exposition permanente « Les Juifs, une histoire italienne », nous présentons des objets prêtés par d’autres musées italiens, des reconstitutions et des installations multimédia. Par exemple, nos visiteurs peuvent admirer le relief de l’Arc de Titus montrant le butin du Temple, une reproduction en plâtre réalisée en 1930. Le relief représente la procession triomphale de Titus à Rome après la campagne militaire en Judée, paradant les butins pillés du Temple de Jérusalem. On trouve également des reconstitutions de catacombes juives, à Rome (comme la Villa Torlonia et la Vigna Randanini) et dans le sud de l’Italie (Venosa).

Comment percevez-vous l’évolution de l’intérêt pour les études sur la Shoah en Italie ?

C’est un moyen fondamental : 1) de connaître l’histoire et de renforcer la prise de conscience ; 2) d’offrir des outils utiles aux étudiants et de transmettre des valeurs à la prochaine génération ; 3) de combattre le déni et la déformation de l’Holocauste.

Quels projets éducatifs axés sur la Shoah sont menés par le musée ?

Pendant la pandémie, nous avons organisé deux importants événements en ligne pour les élèves, consacrés à la Shoah et à l’avenir de la mémoire. Nous avons touché plus de 12 000 élèves. Chaque année, nous proposons également un cours en ligne destiné aux enseignants et axé sur l’histoire de la Shoah et la relation avec les nouveaux médias. Nous travaillons également sur un projet financé par le ministère de l’éducation publique avec un lycée de Ferrare (Liceo Roiti) et l’Institut d’histoire contemporaine de Ferrare : les étudiants travaillent avec nous pour créer une exposition sur les lois raciales et la persécution.

Pouvez-vous nous raconter une rencontre émouvante au Musée avec un visiteur ou des participants à l’exposition ?

Le Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (musée national du judaïsme italien et de la Shoah) se trouve à Ferrare, dans les anciennes prisons de la via Piangipane. Pendant la guerre, ses murs ont emprisonné des opposants antifascistes et des Juifs, dont l’écrivain Giorgio Bassani, Matilde Bassani et Corrado Israel De Benedetti. Le défi consistait à transformer un lieu d’enfermement en un espace ouvert et inclusif.

Lors de la dernière Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, nous avons dévoilé une plaque commémorative qui rappelle l’histoire de ce lieu. L’invité spécial était Patrizio Bianchi, le ministre italien de l’éducation. Ce fut un moment très émouvant.