La présence juive à Chypre date probablement du 3e siècle avant Jésus-Christ, pendant la conquête romaine de l’île.

Il semble y avoir eu à l’époque au moins trois synagogues à Chypre. Dans les localités de Lapethos, Golgoi et Constantia-Galamine. Les juifs participèrent à la révolte contre Rome menée par Artemion en 117 et furent chassés de l’île par les Romains en guise de punition.

Les juifs s’y réinstallèrent avec le temps, comme l’attesta le grand voyageur Benjamin de Tudèle au 12e siècle. Une stabilisation de la présence juive qui se poursuivit jusqu’à l’avènement de l’Empire ottoman.

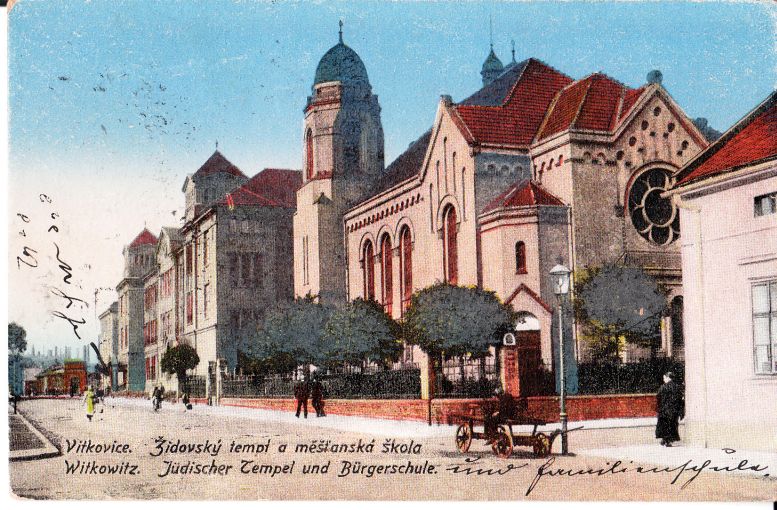

À partir de la fin du 19e siècle, suite à la conquête britannique et à la renaissance du sionisme, des dizaines de familles juives s’installèrent sur l’île. Certaines ayant l’espoir de pouvoir rejoindre la Palestine alors sous mandat britannique, mais limitant l’accès. En 1901, l’île comptait 120 juifs, la plupart habitant à Nicosie.

Suite à la montée du nazisme en Allemagne, des centaines de juifs trouvèrent refuge à Chypre. À la fin de la guerre, l’île fut utilisée par l’Angleterre comme camp de détention pour plus de 53 000 juifs qui souhaitaient rejoindre Israël.

Des conditions de vie très difficiles, un peu allégées par l’aide d’organisations internationales comme le JDC et l’aide de milliers de Chypriotes courageux. Une grande partie des prisonniers durent y attendre jusqu’à l’indépendance d’Israël en 1948.

En 1951, seuls 165 juifs vivent à Chypre Un chiffre qui tombe à 25 en 1970.

En 2005, la Maison Chabad ouvrit ses portes à Larnaca, le premier lieu de culte juif officiel depuis des siècles. Quelques centaines de juifs habitèrent alors à Chypre. Arieh Zeev Raskin en devint le premier rabbin.

En dehors de la Maison Chabad de Larnaca, il y a également quatre autres lieux similaires sur l’île. À Nicosie , à Paphos , à Limassol et à Ayia Napa .

En 2020, ce chiffre avoisine les 3500. Sans compter le tourisme d’Israéliens en constante augmentation depuis une vingtaine d’années, les deux pays entretenant des liens économiques, culturels et sécuritaires forts. Le pays accueille aussi de nombreux mariages civils d’Israéliens, mais aussi de Libanais, qui ne souhaitent pas dépendre des autorités religieuses de leurs pays respectifs.

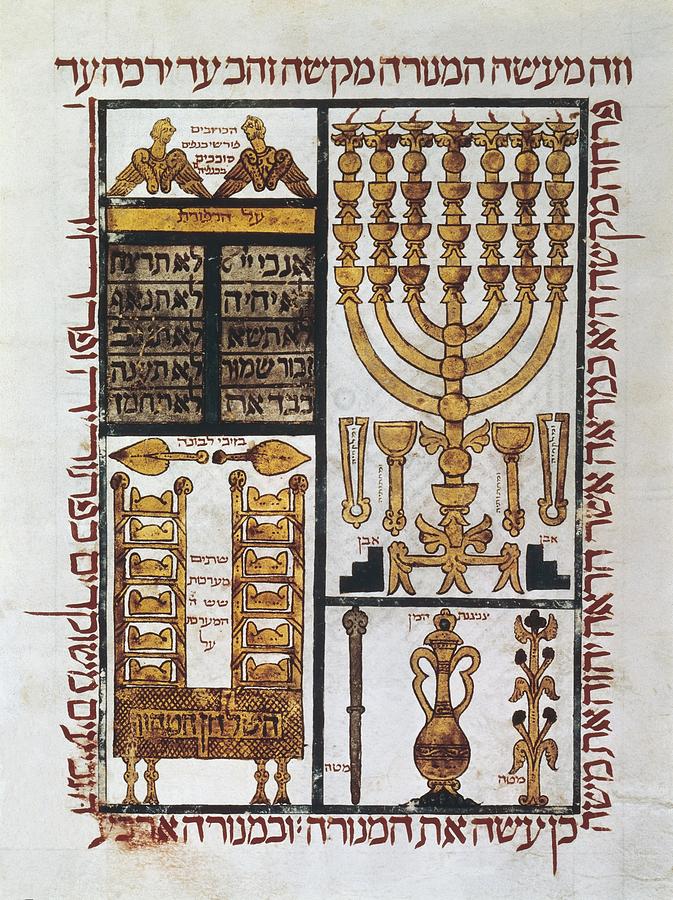

Un musée juif est actuellement en construction à Larnaca afin de présenter les apports de la culture juive sur l’île, mais aussi les actes courageux des Chypriotes pendant la guerre pour aider les réfugiés. On y présentera aussi des rouleaux de la Torah datant du 19e siècle.

Il semblerait que la présence juive sur l’île de Malte date de plus de 3 000 ans ! Des marins descendants des tribus de Zevouloun et Asher accompagnaient des marins phéniciens. Une union ancienne entre Juifs et Phéniciens, qui prospéra et se renforça au fil des siècles.

Des traces de lien se trouvent notamment sur l’île de Gozo, au nord-ouest de Malte, où débarquèrent les marins à l’époque. Des traces similaires sont également présentes dans les catacombes juives des époques grecques et romaines. Certaines des catacombes présentes encore aujourd’hui permettent de voir des symboles juifs, notamment des menoroth. Les plus célèbres étant les catacombes de Saint-Paul à Rabat.

Suite aux conquêtes arabes et normandes, les juifs de l’île restèrent intégrés à Malte et participaient à la société civile. En 1240, 25 familles juives habitèrent sur l’île principale de Malte et 8 à Gozo.

Il y avait durant le Moyen Âge des communautés juives à Mdina, Birgu, La Valette et Zejtun. Ainsi, on retrouve à Mdina un « Marché de soie juif », à Birgu une rue Juive et à Zejtun une place de la Judéité. Il y a également des « Portes des Juifs » dans plusieurs villes, seuls lieux où les juifs avaient le droit d’entrer dans la ville.

Parmi les personnages de l’époque, il y avait l’auteur mystique Avraham Abulafia qui résida à Comino entre 1285 et sa mort quelques années plus tard. Il y écrivit son « Sefer ha Ot » et le « Imrei Shefer ».

Les juifs venaient principalement de Sardaigne, Sicile, Espagne et d’Afrique du Nord. Et leurs conditions de vie étaient relativement moins difficiles que dans la plupart des régions méditerranéennes de l’époque. Occupant parfois des postes de prestige comme celui de médecin en chef. Poste occupé notamment par deux membres de la famille Safaradi, Bracone et Abraham.

La population juive augmenta sous le règne espagnol. Au début du 15e siècle, l’évêque de Malte ainsi que des autorités civiles ôtèrent des discriminations dont les juifs étaient victimes. Xilorun, un juif de Gozo fut même nommé ambassadeur de Malte en Sicile. Néanmoins, l’Inquisition de 1492 mena à la confiscation de leurs biens et à leur expulsion. Certains fuirent et d’autres se convertirent. On retrouve d’ailleurs encore aujourd’hui de nombreux Maltais ayant des noms de famille d’origine juive.

Pendant le règne des Chevaliers de l’Ordre de St. Jean qui dura jusqu’à la défaite face à la France en 1798, la population fut assujettie à la politique martiale. Sans distinction, toutes sortes de populations se retrouvaient victimes de raids militaires sur mer et terre, susceptibles d’être capturées et réduites à l’esclavage. Ce fut donc notamment le cas des juifs, obligés également de porter des signes distinctifs. De nombreux récits évoquent les pillages, meurtres et ventes d’esclaves pendant ces siècles.

Sur la route de l’Égypte, Napoléon conquit Malte en 1798 et y appliqua donc le droit français, à savoir entre autres l’abolition de l’esclavage et l’égalité entre tous les citoyens. Cette liberté acquise fut maintenue par les conquérants britanniques peu de temps après. En 1846, la communauté avait son premier rabbin officiel depuis le temps de l’Inquisition : Josef Tajar.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les juifs fuyant le nazisme ne devaient pas avoir de visa pour arriver à Malte, ce qui permit à des milliers d’entre eux de s’y réfugier. De nombreux juifs maltais s’engagèrent dans l’armée britannique à l’époque.

Le pays obtint son indépendance en 1964. Suite à des projets de rénovation de quartier, l’ancienne synagogue de Malte fut détruite en 1979. En 2013, une Maison Chabad s’établit également sur l’île.

La petite et très ancienne communauté juive maltaise est composée de 200 personnes en 2025. La plupart des juifs maltais habitant à La Valette.

Il y a trois cimetières juifs à Malte. Le cimetière de Kalkara , le plus ancien, date du 18e siècle. Dans la banlieue de Marsa se trouve le deuxième, qui date de la moitié du 20e siècle. Le troisième se situe à Tal Braxia et est abandonné.

La présence juive à Gibraltar semble remonter au 14e siècle. Un document historique de 1356 fait référence à une tentative de la communauté juive de libérer des prisonniers retenus par des pirates.

Lors de l’Inquisition de 1492, de nombreux juifs fuient vers l’Afrique du Nord en traversant Gibraltar. Lorsque, suite au traité d’Utrecht de 1713, l’île passa sous domination britannique, les juifs furent autorisés à s’y réinstaller. Au fil du 18e siècle, les juifs s’établissent à Gibraltar, notamment des marchands de Tétouan au Maroc, rejoints ensuite par des Anglais et des Hollandais.

En 1805, ils constituent la moitié des habitants de Gibraltar, créant même un journal en ladino, « Cronica Israelitica ». En 1878, l’île compte plus de 1500 juifs.

Au 20e siècle, ce chiffre déclina rapidement jusqu’au début du prochain siècle, notamment suite à l’évacuation des populations civiles pendant la Seconde Guerre mondiale et au blocus de Franco.

Une augmentation de la population juive a été constatée au début du 21e. Il y aurait un peu moins de 800 personnes aujourd’hui rattachées à la communauté juive de Gibraltar, ce qui constitue 2 % de la population.

L’île de Gibraltar possède quatre synagogues.

David Nieto, Grand rabbin sépharade en Angleterre, eut pour fils Isaac Nieto. Celui-ci fut nommé, suite à sa formation, rabbin à la synagogue anglaise de Bevis Marks. Il dirigea ensuite la synagogue Shaar Hashamayim , construite au milieu du 18e siècle, laquelle s’inspira d’ailleurs de l’architecture de Bevis Marks. Il s’agit encore aujourd’hui de la principale synagogue si situant à Gibraltar.

La synagogue Etz Chayim a été inaugurée en 1759 dans les locaux de l’ancienne yeshiva fondée par Isaac Nieto. De rite marocain, elle a été détruite et reconstruite.

La synagogue Nefutsot Yehuda a été fondée par des marchands néerlandais en 1800. Construite dans un jardin, elle s’inspire architecturalement de la synagogue sépharade d’Amsterdam. Détruite par un feu en 1913, son style changea lors de sa reconstruction, plus inspiré par une touche italienne à l’intérieur des murs.

Suite à la mort du rabbin Solomon Abudarham en 1804, son école talmudique fut convertie en synagogue quinze ans plus tard. La synagogue Abudarham est un petit lieu de culte avec des PEWS de bois face à la bimah.

Le Jews Gate Cemetery , l’ancien cimetière juif, se situe sur Windmill Hill. Il fut utilisé entre 1746 et 1848. C’est là que furent d’ailleurs enterrés les anciens Grands rabbins de l’île. Le cimetière se trouve à proximité du monument des Piliers d’Hercule.

Le cimetière actuel se trouve sur la Devil’s Tower Road. Y sont notamment enterrés des héros de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale.

Les premiers documents qui attestent de la présence des juifs au Luxembourg datent de 1276, lorsqu’un acte mentionne la religion juive d’Henri de Luxembourg. Les juifs auraient habité à l’époque la vallée de la Pétrusse.

Des persécutions entraînant dans certains cas la mort se déroulèrent suite à des accusations d’empoisonnement des puits pendant l’épidémie de la peste de 1348. Les juifs qui survivent à ces persécutions fuient le pays, dont ils sont officiellement expulsés en 1391. Quelques familles tentent de rester à Luxembourg et Echternach, mais, en 1532, l’Edit de Charles Quint met fin à ces espoirs.

Dans l’esprit émancipateur de la Révolution française, le Luxembourg, conquis par la France, applique les directives impériales. Ainsi, le 14 juillet 1795, les taxes discriminatoires imposées aux juifs et les limitations géographiques sont abolies par décret.

Un recensement du début du 19e siècle permet d’affirmer que 75 juifs habitent au Luxembourg. Une moyenne d’âge assez jeune. Ils sont principalement issus de villages de la Moselle et de la Sarre. Des gens attirés par l’espoir de pouvoir travailler dans le domaine du commerce ou de l’artisanat et de pouvoir exercer le culte.

Deux personnages symbolisent l’enracinement des juifs sur le territoire luxembourgeois. Tout d’abord, Jean Baptiste Lacoste (1753 – 1821), avocat et ancien député du Cantal à la Convention. Il est nommé préfet au Luxembourg et en compagnie du Conseil Municipal et du Procureur impérial, ils attestent auprès du Tribunal de première instance que « la conduite civile et politique était exempte de tout reproche et que la surveillance de la police ne rencontrait aucun sujet de plainte particulière contre eux, ce qui est un témoignage constant de leur moralité ».

L’autre figure marquante est Pinhas Godchaux. Né en 1771, et issu d’une famille messine et ayant parmi ses ancêtres le Maharal de Prague, Pinhas Godchaux s’installe au Luxembourg en 1798. Graduellement il devient le dirigeant de la communauté juive, d’abord rattachée au Consistoire de Trêves puis à celui de Maastricht.

Dès 1815, les juifs, venant en grande partie d’Allemagne et de Lorraine, s’établissent successivement dans d’autres villes : Arlon (ville luxembourgeoise jusqu’en 1839), Ettelbruck, Grevenmacher, Mertert, Dalheim, Echternach, Grosbous, Erpeldange, Frisange, Schengen et Esch.

L’inauguration de la première synagogue du Luxembourg se déroule en 1823, dans la rue du Petit Séminaire. Suite à la venue d’autres familles juives d’Alsace et de Lorraine lors de la guerre de 1870, la communauté obtient le droit de construire une deuxième synagogue, inaugurée le 28 septembre 1894 par le rabbin Isaac Blumenstein et le président du Consistoire Louis Godchaux y accueillant ce jour-là les hautes autorités luxembourgeoises. Durant ce siècle, les villes d’Ettelbruck, Mondorf et Esch construiront également chacune une synagogue.

Clausen Malakoff , créé en en 1817, est le premier cimetière juif luxembourgeois. Il reste en fonction jusqu’en 1884, lorsque celui de Bellevue lui succède. Ettelbruck (1881), Grevenmacher (1900) et Esch-sur-Alzette (1905) permettent également la création de cimetières juifs.

Le Rabbin Samuel Hirsch est la grande figure juive intellectuelle de cette époque. Formé dans l’éminente communauté traditionnelle de Dessau, sa vision libérale du judaïsme, favorisant le tutoiement de l’approche philosophique juive et la pensée sociétale contemporaine, l’oblige à quitter l’institution. Bien qu’étant nommé Grand rabbin du Luxembourg de 1843 à 1866, il ne réussit pas à convaincre la communauté traditionaliste de son approche réformatrice. Il la partage ensuite à Philadelphie, inspirant profondément le courant libéral américain.

A cette époque, Samson et Guetschlick Godchaux, les neveux de Pinhas, révolutionnent le métier du tissage et la condition des travailleurs au 19e siècle. Une aventure économique qui démarre en 1823 par deux métiers à tisser dans une remise rue Philippe II. Déménageant à Schleifmuhl, l’entreprise développe son activité. Associée à la fin du siècle au fabricant Conrot, la famille emploie plus de 2 000 ouvriers, dont la majorité à Schleifmuhl. L’évolution de la condition sociale se caractérise par la construction d’un village ouvrier avec des petites maisons à Hamm. Loin d’être une cité dortoir, ce village a sa propre chorale, une crèche et une école maternelle, un club de Kayak. Il organise des manifestations culturelles et surtout une société entraide et de secours mutuel, sorte de sécurité sociale avant l’heure. Le déclin s’amorcera après la Première Guerre mondiale. Les usines fermeront en 1939. Emile Godchaux, descendant de la famille et dernier directeur de l’entreprise, est déporté et mort à Theresienstadt en 1942.

Dans l’entre-deux-guerres, de nombreux juifs d’Europe de l’Est fuyant la pauvreté et l’antisémitisme s’installent dans le grand-duché, encouragés par les appels d’offre dans les bassins miniers de la sidérurgie. Une immigration qui se poursuit avec la venue de juifs d’Allemagne et d’Autriche entre 1935 et 1940, suite à l’application des lois de Nuremberg.

Le 10 mai 1940, le Luxembourg est envahi pas l’armée allemande. Ses 4 000 juifs subissent les persécutions du chef nazi de l’administration civile envoyé par Berlin. Les synagogues de Luxembourg et Esch sur Alzette sont détruites.

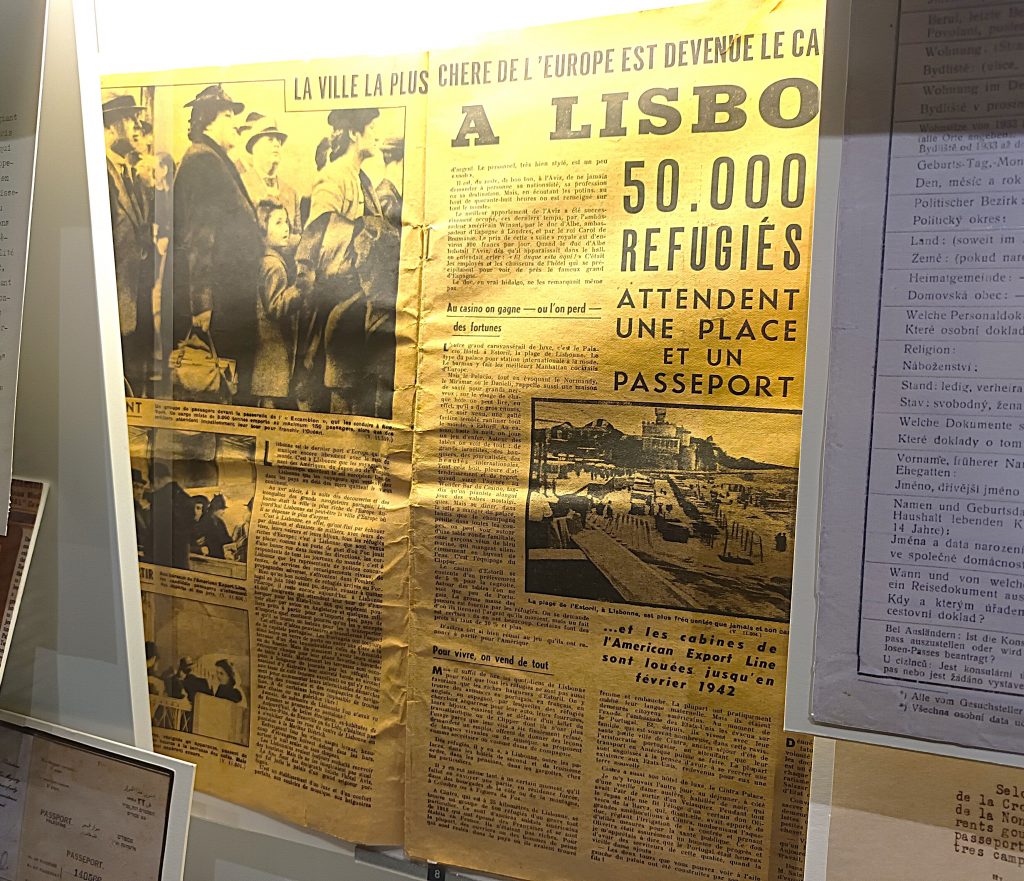

Une période marquée aussi par le courage d’une poignée d’hommes qui réussissent à organiser l’évasion des juifs du Luxembourg. Le Grand Rabbin Serebrenik est aidé par un officier de la Wehrmacht responsable du bureau des passeports, Franz von Hoiningen Huene (François Heisbourg raconte cette période dans le livre « Cet étrange nazi qui sauva mon père »), le chargé d’affaires américain George Platt Waller et par l’ex-président du Consistoire, Albert Nussbaum. Ce dernier organise un réseau complexe à partir de Lisbonne, financé par l’organisation américaine JDC. Laquelle permet à de nombreux juifs luxembourgeois, mais aussi belges, allemands et européens de l’Est d’embarquer pour les Etats-Unis, le Brésil et d’autres destinations d’Amérique latine comme Cuba, la Jamaïque ou le Venezuela.

Victor Bodson, ancien ministre de la Justice, sauve des juifs en les aidant à fuir le pays. Notamment par la rivière Sauer à côté de laquelle il habite et qui marque la frontière entre l’Allemagne et le Luxembourg. Pour son courage, il sera ensuite nommé Juste parmi les Nations.

Suite à la Libération le 9 septembre 1944, les 1 500 juifs luxembourgeois qui survécurent reconstruisent la communauté, grâce notamment à l’aide du gouvernement. Les architectes Victor Engels et René Maillet construisent un bâtiment qui sert à la fois de lieu de culte et de centre communautaire. L’inauguration se déroule le 28 juin 1953, en présence de SAR le grand-duc héritier Jean, des hautes autorités de la Ville et de l’Etat et de nombreux rabbins parmi lesquels le Grand Rabbin de France Jacob Kaplan. Le Grand Rabbin Lehrmann consacre la synagogue , au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président du Consistoire, Edmond Marx.

Un an plus tard, Esch-sur-Alzette accueille une synagogue également. De courant libéral depuis 2008, elle se trouve sur la rue du Canal. Un immeuble construit dans le même style que la synagogue de la ville construite en 1899 et détruite pendant la guerre. On y remarque tout particulièrement ses grands vitraux. La synagogue libérale d’Esch célébra ses 70 ans en 2024.

On peut également visiter l’ancienne synagogue de Mondorf-les-Bains qui est aujourd’hui un centre culturel.

La synagogue d’Ettelbruck, cédée par le Consistoire de Luxembourg à la ville d’Ettelbruck, qui en a fait un Centre de Culture et de Rencontre, abritera bientôt un musée du Judaïsme luxembourgeois.

Le Docteur Emmanuel Bulz marque fortement la période contemporaine du judaïsme luxembourgeois. Grand rabbin de 1958 à 1990, il oeuvre sans cesse pour un rapprochement avec le monde non juif et plus particulièrement la société civile luxembourgeoise. Cela, en partageant une connaissance du judaïsme et une démythification de certaines idées reçues. Joseph Sayag lui succède, puis Alain Nacache, Grand rabbin depuis 2011.

Le travail d’historiens tels Serge Hoffmann, Paul Dostert et Denis Scuto, ainsi que l’action politique du député Ben Fayot permirent une étude précise de l’histoire des juifs luxembourgeois pendant la Shoah. Ce qui déboucha le 10 février 2015, sur la présentation par Vincent Artuso de son rapport « La question juive au Luxembourg, 1933-1941.L’Etat luxembourgeois face aux persécutions antisémites nazies ».

Le 11 mai 2015, la décision est prise d’ériger un monument destiné à commémorer les victimes de la Shoah. Un mémorial qui se trouve en un lieu central de la ville, à l’ombre de la cathédrale et de la première synagogue, tout près de la Gölle Fraa. Il est inauguré la 17 juin 2018 en présence du Grand-Duc Henri, de la Grande Duchesse Maria Teresa et des autorités politiques nationales et municipales. Une oeuvre sculptée dans le granit rose par l’artiste et rescapé Shelomo Selinger, proche de la Gëlle Fra, symbole de la liberté et de la résistance du peuple luxembourgeois.

La Fondation Luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah (FLMS) est créée en 2018. Une structure qui se donne pour mission de perpétuer la mémoire de la Shoah mais aussi de tous les autres crimes contre l’Humanité. Elle lutte aussi de manière préventive par l’organisation de programmes contre le racisme, le révisionnisme et le négationnisme. Revanche historique, puisque le lieu se situe à l’emplacement de l’ancien Quartier général de la Gestapo.

Autre lieu intéressant à visiter, le Musée national de la Résistance situé à Esch. Il retrace cette histoire au Luxembourg pendant la guerre. Des photos, objets et œuvres d’art sont présentés au public. Des rénovations s’y déroulèrent de 2018 à 2023. Depuis 2024, il dispose d’une superficie bien plus grande.

Rencontre avec Claude Marx, ancien président du Consistoire israélite de Luxembourg.

Jguideeurope : L’Association Memoshoah a consacré une exposition au sauvetage des juifs luxembourgeois vers le Portugal et la traversée atlantique. Comment s’organisa ce sauvetage de manière logistique ?

Claude Marx : Le 10 mai 1940, lors de l’invasion du Grand-Duché de Luxembourg par l’armée allemande, la Communauté juive était composée de 1 000 Luxembourgeois et d’environ 3 000 juifs étrangers, essentiellement des réfugiés allemands et autrichiens. 45 000 personnes fuient le pays dont 1 500 environ appartiennent à la communauté juive. Beaucoup de ces immigrés allemands, autrichiens et apatrides qui n’ont pu fuir vont chercher par tous les moyens à gagner des cieux plus cléments.

Un projet d’évacuation fut imaginé en juillet par l’association de plusieurs personnes : le Grand-rabbin Robert Serebrenik, Albert Nussbaum, un commerçant juif et Président du Consistoire et le baron Franz von Hoiningen Huene, un officier allemand, antinazi notoire et responsable du bureau des passeports, put être concrétisé le 8 août 1940.

Entre août et octobre, de vrais et de faux visas achetés très chers par le Consistoire permettent, grâce à des laisser-passer délivrés par von Hoiningen, à plusieurs centaines de réfugiés de traverser la France, puis l’Espagne, et d’aboutir enfin au Portugal d’où ils auront la possibilité d’embarquer vers l’Amérique du sud, la république dominicaine ou les Etats-Unis.

Un convoi parti le 7 novembre 1940 avec 293 juifs fut arrêté à Vilar Formoso, ville frontière entre l’Espagne et le Portugal, les garde-frontières portugais ayant découvert à bord des SS en uniforme et armés. Le convoi dut rebrousser chemin vers le France après 10 jours passés à l’arrêt sur une voie de garage avec interdiction pour les passagers d’en descendre.

En dépit de cet incident, 7 convois furent encore organisés permettant à plusieurs centaines de réfugiés d’échapper à la mort. Le 20 mai 1941, le Grand-rabbin Serebrenik fut informé par von Hoiningen qu’il était désigné « for liquidation » ainsi qu’il le formule sobrement dans son mémorandum. Il accompagna le 26 mai 1941 un convoi à destination de Lisbonne et put embarquer pour New-York. Le 15 octobre 1941, un dernier convoi de 132 personnes quittait Luxembourg. Il était temps : le 16 novembre 1941, le premier transport allemand en direction de l’Est emportait 323 juifs déportés vers Litzmannstadt.

Estimez-vous qu’il y a eu une évolution importante au Luxembourg dans l’approche de l’histoire des juifs ?

Ce n’est qu’à partir de la conquête et de l’annexion par la France en 1795 du Duché, qui devient alors le département des forêts, que la nouvelle législation accordant la citoyenneté aux juifs permet à quelques familles de s’installer au Luxembourg. Un personnage venu de Lorraine, Pinhas Godchaux, intelligent et cultivé, a la confiance, l’estime et la considération tant des autorités que de la communauté juive. Son charisme et ses relations vont permettre une rapide amélioration des conditions économiques de la Communauté juive. Quant aux observations portées sur la moralité des personnes, elles sont particulièrement flatteuses (« vit de son commerce en honnête homme », « mérite la confiance publique », etc). Grand rabbin de Luxembourg au 19ème siècle, Samuel Hirsch, promoteur d’une ligne de réforme radicale du judaïsme et qui appartient à une loge maçonnique luxembourgeoise, inaugure une période nouvelle qui va permettre à certains intellectuels, industriels et financiers de nouer au travers de la maçonnerie, des liens constructifs à travers l’Europe. A la même époque, la famille Godchaux va construire à Luxembourg un empire industriel inaugurant des lois sociales favorables aux ouvriers, ce qui va considérablement favoriser l’attitude de la société luxembourgeoise à l’égard des juifs.

Les rabbins qui se sont succédés après la guerre ont contribué de manière importante aux bonnes relations entre Société civile luxembourgeoise et Communauté juive. Il faut citer plus particulièrement Charles Lehrmann, docteur en philosophie et licencié-es lettres, convaincu de la nécessité de faire connaitre à ses contemporains non-juifs ce qu’est le judaïsme, et qui a permis par ses causeries radiophoniques d’apporter un autre regard sur la Communauté juive. A partir de 1958, c’est au Grand Rabbin Emmanuel Bulz qu’incombe la charge pastorale à la tête de la Communauté juive de Luxembourg. Prodigieusement cultivé, grand résistant durant la guerre, Emmanuel Bulz concentre ses efforts sur le dialogue judéo-chrétien. Ses discours, ses conférences et ses émissions radiophoniques sur des sujets très divers lui valent le respect et l’admiration de larges couches de la population luxembourgeoise. L’engagement du Dr Bulz en faveur d’une plus grande fraternité, son travail pour le dialogue inter-religieux sont encore très présents dans la mémoire luxembourgeoise et rejaillissent sur la communauté juive.

Comment fut prise la décision de reconstruire les synagogues de Luxembourg et d’Esch ?

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Communauté juive de Luxembourg est exsangue : un tiers de sa population au 10 mai 1940 a disparu dans la tourmente. Pour ceux qui, cachés quelque part en Europe ont survécu, pour d’autres ayant émigré au-delà des mers et qui reviennent au pays, la préoccupation essentielle, dans un pays dévasté par la guerre où se règlent les comptes entre patriotes et collaborateurs du régime nazi, est de reconstruire une vie familiale et professionnelle, de retrouver ses marques.

Les synagogues de Luxembourg et d’Esch ayant été détruites par les nazis, un Consistoire rapidement constitué avec à sa tête M. Edmond Marx, vice-Président du Consistoire d’avant-guerre, s’attelle à la tâche de retrouver un Centre religieux. L’Etat est prêt à apporter son aide, mais au vu des destructions l’on est dans l’urgence et le projet religieux n’est pas prioritaire. Les négociations portant sur un nouvel emplacement, l’établissement des plans et le financement vont durer 8 ans. Durant cette période transitoire, une salle permettant d’exercer le culte avait été louée dans le bâtiment de la Bourse. La synagogue, résolument moderne et conçue pour servir également de Centre Administratif fut inaugurée le 28 juin 1953.

A Esch-sur-Alzette, c’est également dans un style très moderne, ornée de superbes vitraux, qu’avec l’aide financière de l’Etat, de la commune et de l’Office des dommages de guerre a été reconstruite la synagogue inaugurée le 17 octobre 1954.

Pouvez-vous nous parler de votre projet concernant le patrimoine culturel juif en association avec le Ministère de la Culture luxembourgeois dans la zone UNESCO ?

Depuis 1994 déjà, la forteresse de la Ville de Luxembourg et ses vieux quartiers font partie du patrimoine culturel de l’UNESCO. En collaboration avec le Consistoire israélite, un projet d’itinéraire du patrimoine juif devrait prochainement mettre en valeur le passé historique de la communauté juive, parler des entreprises juives, et de l’impact social de cette communauté. Le but visé de la promenade sera de montrer que l’histoire de la communauté juive fait partie intégrante de celle du pays et représente un élément important du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les visites se proposent de rappeler à quel point la présence juive représente un enrichissement culturel et entrepreneurial pour la société.

Des personnalités célèbres issues de la Communauté juive, des magasins, des monuments, des lieux commémoratifs seront évoqués lors de cette visite guidée par l’application Izi travel en français, allemand, néerlandais, anglais et luxembourgeois. Le monument « Kaddish » réalisé par l’artiste franco-israélien Shelomo Selinger, constituera l’un des points forts de cette visite.

Si les juifs ont vécu en Albanie pendant des siècles, il reste peu de traces physique de leur présence à Berat, Sarande, Tirana et Vlore. Une bonne raison de visiter l’Albanie serait peut-être cependant de rendre un hommage au besa, le code de l’honneur et de l’hospitalité albanais. Grâce à cette pratique, musulmans et chrétiens ont risqué leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale pour sauver la population juive locale, ainsi que des centaines de réfugiés venus de pays voisins.

Les juifs des Balkans étaient liés par des attaches familiales et commerciales. Ainsi, les juifs albanais étaient particulièrement proches des communauté de Corfou et de Ioannina.

Selon l’historien albanais Apostol Kotani, les juifs seraient arrivés en Albanie vers 70 de notre ère. Des sources mentionnent des navires romains avec à leurs bords des prisonniers juifs qui auraient échoués en Albanie après le naufrage de leurs bateaux. Les descendants de ces captifs sont peut-être ceux qui ont construit une synagogue dans la ville portuaire de Sarande, au sud du pays, au Ve siècle.

D’autres témoignages signalent un petit groupe de marchands juifs vivant dans la ville de Durrës, point important de la route commerciale entre Rome et Istanbul.

Développement des communautés juives d’Albanie

Aux XVe et XVIe siècles, la communauté juive représente un tiers de la population de Vlore, alors capitale administrative et commerciale du pays.Les juifs de Vlore venaient de France, de Corfou, d’Espagne, ou encore de Naples. Ils exportaient du textile et du cuir.

Au XVIIe siècle, Vlore perd de son importance au profit de Berat où des fidèles de Sabbatai Zeevi s’installèrent.

Enfin, au XIXe siècle, une importante communauté venue de Grèce s’installe en Albanie. Le même phénomène se reproduit après que le pays devient une monarchie en 1928. Le recensement de 1930 mentionne 204 juifs.

Notons qu’en 1935, la tolérance et tranquillité du pays en font un candidat potentiel pour l’établissement d’un foyer juif.

Sauvetage des juifs pendant la Shoah

Après l’arrivée de Hitler au pouvoir, des juifs d’Allemagne, d’Autriche, de Tchécoslovaquie, ou encore de Pologne trouvent refuge en Albanie. L’ambassade albanaise à Berlin délivra des visas à tous les juifs qui en faisait la demande, quand plus aucun pays ne s’y risquait -rappelons qu’Albert Einstein a fui l’Allemagne en 1935 avec des papiers albanais. Ainsi commença un remarquable sauvetage, tant au niveau de l’État -sur ordre du roi Zog- qui refusa de donner aux autorités allemandes ses liste de recensement ; qu’au niveau de sa population à majorité musulmane qui cacha la communauté juive au péril de sa vie. Seule une famille fut déportée. L’Albanie a donc non seulement sauvée 200 juifs locaux, mais également 2000 juifs étrangers réfugiés. L’Albanie est ainsi le seul pays à avoir décuplé sa population juive entre 1939 et 1945. À ce jour, 69 albanais ont été élevés au rang de Justes parmi les Nations.

Pour en savoir plus sur cette aspect peu connu de la Seconde Guerre mondiale, il est recommandé de visionner le documentaire américain Besa la Promesse donc vous trouverez ici la bande-annonce en anglais.

Après la fin de la guerre, 180 juifs vivaient en Albanie. Quand les frontières s’ouvrirent en 1991, la majorité quitta le pays pour Israël. Il y aurait en 2021 entre 50 et 200 juifs présents en Albanie.

A cheval entre l’Europe et l’Asie, la Géorgie, située entre les rives orientales de la mer Noire et les hautes montagnes du Caucase est un pays de cocagne, riche d’une nature exceptionnelle et d’un patrimoine historique abondant et très bien conservé, vanté aussi bien par Pouchkine qu’Alexandre Dumas, ou Lermontov.

La nation géorgienne, dont la genèse remonterait au royaume de Colchide, évoqué dans les mythes de la Toison d’Or et de Prométhée, connait un premier mouvement d’unification lorsqu’au IVème siècle, elle prend pour religion, comme l’Arménie voisine, le christianisme.

Fédéré au XIème siècle sous le règne du roi Bagrat III d’Abkhazie, le royaume de Géorgie rentre alors dans une longue période d’instabilité autant liée aux divisions intérieures qu’aux pressions des voisins et envahisseurs byzantins, mongols, arabes, perses et ottomans.

Annexée à la Perse par l’Empire russe au début du dix-neuvième siècle, dans le contexte de l’avancée de Saint-Pétersbourg dans le Caucase, la République de Géorgie connaitra une éphémère indépendance entre 1918-1921, avant d’être intégrée à l’Union soviétique, comme les deux autres pays du Caucase du sud.

Tbilissi retrouve son indépendance en 1991. Après une décennie 1990 particulièrement sombre, notamment marquée par la guerre civile, la Géorgie s’est engagée depuis le début des années 2000 dans une dynamique d’ouverture internationale et de modernisation, devenant ainsi l’un des pays les plus accueillants de la région.

L’histoire des Juifs géorgiens est au moins aussi ancienne que l’histoire de la Géorgie elle-même. Leur présence dans la zone fait écho à plusieurs récits bibliques. Selon le premier, les Juifs géorgiens auraient pour ancêtres les membres des 10 tribus perdues d’Israël, exilées depuis Jérusalem dans d’autres régions d’Assyrie par le roi Salmanasar aux environs du huitième siècle avant Jésus-Christ.

Selon la seconde version de cette histoire, ils seraient des descendants des habitants du royaume de Judas, qui furent exilés par Nabuchodonosor II à suite de la prise de Jérusalem en 597. Cette version expliquerait d’ailleurs pourquoi les Juifs géorgiens se nomment « guriyim », un terme qui signifie lionceau en hébreu, soit l’emblème de la tribu de Judas, descendante de Jacob.

Enfin, la région du Caucase, et notamment le territoire de l’actuelle Géorgie, aurait également accueilli des populations juives exilées de Jérusalem après la seconde destruction du Temple par les Romains en l’an 70.Parallèlement aux récits bibliques, la présence de Juifs dans le territoire de l’actuelle Géorgie est mentionnée dans la première histoire de l’Arménie, écrite par Moise de Khorène aux alentours du cinquième siècle de notre ère. Selon l’historien, plusieurs rois de Géorgie et d’Arménie, notamment ceux issus de la famille Bagrat, étaient d’origine juive, voir descendraient du roi David. Pour leur part, les Chroniques géorgiennes, écrites entre le neuvième et le quatorzième siècle, relatent que le peuple géorgien vénérait déjà le peuple d’Israël lors de la traversée de la mer Rouge par Moïse.

Développant au cours des siècles leur propre dialecte, le kivrouli, les Juifs géorgiens exercent essentiellement des activités agricoles, ce qui explique notamment la présence de foyers de peuplement sur l’ensemble du territoire, et non seulement dans les grands centres urbains. L’histoire du judaïsme en Géorgie connait un important tournant au début du dix-neuvième siècle, lorsque selon les termes du traité du Golestan, signé en 1813 entre Saint-Pétersbourg et Téhéran, la Géorgie est intégrée à l’Empire russe. Parallèlement aux Juifs orientaux, autochtones, un certain nombre d’ashkénazes venus d’autres endroits de l’Empire russe vont progressivement s’installer en Géorgie : cette région de l’Empire russe compte environ 20 000 Juifs dans les années 1860.

Ceci explique pourquoi, encore aujourd’hui, une distinction est établie entre les synagogues de rite géorgien et celles de rite ashkénaze. C’est l’essor du mouvement sioniste en Russie qui permettra, à la fin du dix-neuvième siècle, le développement des contacts, jusque-là limités, entre les deux communautés. La Géorgie est intégrée à l’Union soviétique naissante en 1921 et comme dans le reste de l’URSS, les citoyens juifs y bénéficient d’une certaine liberté de culte jusqu’au tournant des années 1930, à partir duquel une importante répression dans la sphère religieuse est entamée. On soulignera que pour un ensemble de raisons, cette répression se fit moins sentir en Géorgie, où les Juifs purent maintenir un certain nombre d’activités religieuses.

Dans l’ensemble moins assimilés que la plupart des autres Juifs d’Union soviétique, les Juifs géorgiens bénéficieront en priorité des autorisations à émigrer en Israël : leur alyah commence au début des années 1970, après qu’un groupe de Juifs géorgiens a envoyé, en 1969, une demande d’assistance à l’ONU, qui eut alors un retentissement international. Cette émigration fait notamment l’objet d’une scène culte du film soviétique géorgien Mimino (1977), où le personnage principal cherche à appeler la ville géorgienne de Telavi, mais est mis, à la suite d’une erreur de l’opératrice, en relation avec Tel-Aviv. Par hasard, un juif géorgien, lui répond. Il s’ensuit un long dialogue entrecoupé de chansons traditionnelles géorgiennes entre les deux personnages. Cette scène restera pendant longtemps la seule évocation, sur une note comique, de l’émigration des Juifs soviétiques en Israël.

Aujourd’hui, la communauté juive de Géorgie, qui s’élève à environ 5 000 personnes, est essentiellement concentrée à Tbilissi, Kutaïssi, ainsi qu’à Batoumi, sur les rives de la mer Noire. Dynamique, cette communauté profite également du succès de la Géorgie auprès des touristes israéliens, dont l’afflux grandissant, environ 60 000 par an, contribue depuis plusieurs années à un véritable renouveau de la vie juive locale.

Enclavée entre la Roumanie et l’Ukraine, la Moldavie a connu une histoire mouvementée au cours des deux derniers siècles. Suite au traité de Bucarest de 1812 mettant fin au conflit qui l’opposait à Constantinople, Saint-Pétersbourg annexe la partie orientale de la principauté de Moldavie, sous suzeraineté ottomane, et la nomme Bessarabie.

La Bessarabie, alors très majoritairement composée de Moldaves roumanophones, devient ainsi un territoire de l’Empire russe qui demeure à l’écart du processus de création de la Roumanie moderne, consacré en 1859 par l’union des principautés de Valachie et de Moldavie. En 1917, dans le contexte de l’effondrement de l’Empire russe et de la Révolution soviétique, Bucarest revendique ses droits sur les provinces roumanophones de Bucovine et de Bessarabie, qui sont ainsi rattachées à la Grande Roumanie en 1918.

En 1939, suite au pacte Molotov-Ribbentrop, l’Union soviétique, qui n’avait jamais accepté la perte de la Bessarabie, récupère ce territoire qu’elle conserve jusqu’au déclenchement de l’opération Barbarossa et l’arrivée des troupes roumaines dans la région. En 1944, l’URSS reprend le contrôle de la Bessarabie. La partie de cette région ayant accès au littoral de la mer Noire est transférée à la République socialiste soviétique d’Ukraine, et le reste de la Bessarabie devient la République socialiste soviétique de Moldavie, l’une des 15 républiques composant l’Union soviétique. En 1991, la Moldavie soviétique prend son indépendance et devient la République de Moldavie actuelle. Petit pays de collines résolument hors des sentiers battus, la Moldavie dispose d’une riche histoire juive, celle du judaïsme bessarabien, dont Meir Dizengoff, Dina Vierny ou encore Robert Badinter figurent parmi les enfants les plus illustres.

Les premières traces de peuplement juif remonteraient au 1er siècle après J.-C., au moment de la conquête par l’Empire romain de la Dacie, région historique correspondant aux territoires actuels de la Roumanie et de la Moldavie. Toutefois, c’est surtout à partir du 15ème et du 16ème siècle que la présence juive va se constituer de manière plus structurante dans la région. Elle sert effectivement de point de passage entre Constantinople et la ville de Lvov, alors en Pologne, et des commerçants juifs de la Sublime Porte installent progressivement des comptoirs en Bessarabie, développant ainsi les premières communautés dans la région.

Le judaïsme de Bessarabie est marqué par d’importants développements après l’annexion de cette région par la Russie en 1812. A cette date, la Bessarabie abrite une communauté juive d’environ 20 000 personnes, soit environ 5% du total de la population, et cette proportion connait une croissance très rapide au cours du 19ème siècle. Tout d’abord, la Bessarabie est incluse dans la « Zone de résidence », ce territoire établi par Catherine II en 1792 à l’ouest de l’Empire russe et dans lequel les Juifs avaient droit de cité. En second lieu, Saint-Pétersbourg mène une politique visant à favoriser le peuplement de la Bessarabie par des colons venus du reste de l’Empire russe, afin de favoriser son intégration à ce dernier et de faciliter son développement économique. Des mesures incitatives sont mises en œuvre : exemption de taxes, d’impôts et de service militaire pour les nouveaux arrivants, absence de servage, aides à la création de communautés agricoles. De plus, la Bessarabie, située aux confins de l’Empire russe, demeure encore au 19ème siècle relativement épargnée par les vagues d’antisémitisme frappant déjà l’empire des Tsars.

C’est dans ce contexte qu’un certain nombre de Juifs venus d’autres régions de la Zone de résidence s’installent en Bessarabie. Dans un mouvement plus général de migration des Juifs du Nord de la Russie (Lituanie, Ukraine, Russie Blanche) vers le Sud récemment conquis (en plus de la Bessarabie, région d’Odessa, et plus à l’ouest de Nikolaïev et de Kherson). La population juive de Bessarabie représente ainsi 80 000 personnes au cours des années 1850 puis plus de 230 000 au début du 20ème siècle, pour une population globale qui a elle aussi augmenté, puisqu’elle atteint les 1 500 000 en 1897. Outre l’attractivité économique d’une région à développer, la situation des Juifs y était comparativement meilleure que dans le reste de l’Empire russe.

Jusqu’aux années 1840, par exemple, aucune restriction ne frappait la communauté juive en termes de droit foncier, de possibilité de tenir des débits de boissons ou encore de s’installer dans des zones situées à proximité des frontières de l’Empire. Ceci explique l’émergence de l’un des particularismes du judaïsme bessarabien : sa forte dimension rurale, attestée par l’existence d’une vingtaine de colonies agricoles juives en Bessarabie au milieu du 19ème siècle.

L’adoption d’un décret impérial en 1882 interdisant aux Juifs de tout l’Empire d’exercer une activité rurale entraîne un reflux de la population juive de Bessarabie vers les centres urbains, Akkermann, Orhei, et surtout Kishinev, la capitale de la province, dont plus d’un habitant sur deux est, au début du 20ème siècle, de confession juive. Vivant jusque-là en bonne entente avec les autres peuples de Bessarabie, Moldaves, Russes, Ukrainiens, Arméniens, Gitans, Allemands, la communauté juive de Bessarabie fera l’amère expérience de son premier pogrom en avril 1903. Le pogrom de Kishinev, déclenché suite à la découverte du corps d’un jeune garçon russe qui aurait été, selon les thèses antisémites de crimes rituels, « assassiné par des Juifs cherchant à récupérer son sang pour préparer des matzot », occasionne une cinquantaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Le poète Haim Bialik, mandaté par la Commission historique de la communauté juive d’Odessa, sa ville natale, pour enquêter sur le drame, tirera de son passage à Kishinev un long poème, « La ville du massacre » dont voici ici quelques-uns un des vers les plus émouvants :

Tu cours ? Tu fuis vers l’air et la lumière ?

Tu peux fuir, tu peux fuir, le ciel se rit de toi

Et les dards du soleil te crèveront les yeux,

Les acacias fraîchement parés de verdure

Par la senteur des floraisons et du sang t’envenimeront

Et feront pleuvoir sur ton front des plumes et des fleurs,

Dans la rue des débris de verre aux milliers de miroitements

Devant toi danseront leur horrible merveille,

Car de ses douces mains Dieu te fit ce double présent :

Un massacre avec un printemps.

Haim Bialik,« La ville du massacre », traduction de Rachel Ertel, Anthologie de la poésie yiddish, Gallimard, 2000.

La portée du pogrom de Kishinev fut considérable et c’est ce drame qui permit pour la première fois d’attirer l’attention internationale sur la situation des Juifs de Russie. En France, Jean Jaurès prendra l’exemple du pogrom de Kishinev pour critiquer la politique de rapprochement avec Saint-Petersbourg alors mise en œuvre par le gouvernement Combes. Les évènements de Kishinev jouèrent également un rôle crucial dans le développement de certains courants du mouvement sioniste, notamment celui structuré autour de Vladimir Jabotinsky, dont la traduction en russe du poème de Bialik eut un immense succès. Le pogrom de Kishinev joua également un rôle majeur dans la prise de conscience des communautés juives d’Europe de la nécessité de se défendre, en témoigne le développement de nombreuses ligues de défense juive après ce massacre. Il suscita, dès 1904, une importante vague de départ vers Eretz Israel, connue dans l’histoire du sionisme comme la seconde aliya.

Avec l’intégration de la Bessarabie à la Grande Roumanie en 1918, les Juifs, comme l’ensemble des habitants de la région, deviennent citoyens roumains mais sont globalement considérés comme suspects aux yeux des autorités de Bucarest. Lesquelles voient chez eux, comme chez les autres minorités de Bessarabie, des « agents potentiels de Moscou », en tout cas des citoyens dont la fidélité à leur nouvelle patrie serait douteuse. Cette tendance se dégrade avec le développement de l’antisémitisme d’État en Roumanie au cours des années 1930, qui atteint son apogée avec l’arrivée au pouvoir du maréchal Antonescu en 1940. C’est dès le déclenchement de l’opération Barbarossa que la Shoah commence pour les Juifs de Bessarabie. Après une phase initiale – au cours de l’été 1941 – de violences extrêmes, exécutions massives par balles, noyades, famines imposées, au cours de laquelle plus de 100 000 personnes perdent la vie, la plupart des Juifs demeurés en Bessarabie furent parqués dans les ghettos de Transnistrie, région d’Ukraine située entre les fleuves Dniestr et Bug et occupée par les Roumains jusqu’en 1944 avec des coreligionnaires venus de Bucovine et du reste de la Roumanie. On estime à environ 380 000 le nombre de victimes roumaines de la Shoah, dont une majorité vivait en Bucovine et en Bessarabie.

Au sortir de la guerre, cette région redevient soviétique et la plupart des Juifs qui l’avaient fuie pendant la guerre s’y réinstallent. Au cours des années 1970, la communauté juive de Moldavie soviétique représente environ 100 000 personnes. Lorsque les Juifs soviétiques commencent à être autorisés d’émigrer en Israël, plusieurs dizaines de milliers d’entre eux font leur alya, l’un des plus célèbres étant Avidgor Liebermann, né en 1958 à Chisinau. L’alya des Juifs de Moldavie s’accélère après l’indépendance de 1991, essentiellement pour des raisons économiques.

La communauté juive de Moldavie représente actuellement, dans son acception la plus large, environ 10 000 personnes, vivant pour la plupart à Chisinau. Après deux décennies difficiles, un renouveau juif est actuellement à l’œuvre en Moldavie, structuré, sur le plan spirituel, par la communauté Habad et sur le plan culturel par le centre communautaire de Chisinau. En outre, des sites historiques, jusque-là négligés par les autorités, semblent désormais faire l’objet d’un certain regain d’intérêt.

Si les juifs écossais n’ont pas subi le même sort que les juifs anglais avec l’expulsion de 1290, c’est principalement car il n’y avait quasiment aucun juif avant cette date dans le pays. Des documents administratifs permettent de noter la présence de juifs à Édimbourg à la fin du 17e siècle.

Édimbourg, puis Glasgow, furent les premières communautés juives écossaises. Principalement par l’accès aux universités, lorsque des étudiants obtinrent le droit à la fin du 18e siècle d’y étudier. Ces étudiants s’installèrent ensuite de manière pérenne dans les villes.

La première synagogue fut construite à Glasgow en 1823. Elle fut installée dans un appartement de manière transitoire. À la fin du 19e siècle, la synagogue de Garneth Hill fut construite.

L’arrivée de juifs d’Europe de l’Est à l’époque des pogroms qui se déroulaient dans leurs pays d’origine, favorisa plus Glasgow qu’Édimbourg. Cette dernière fut marquée à l’époque par le représentant de la communauté juive Salis Daiches, issu d’une grande lignée de rabbins originaires de Lituanie. Il réunifia la communauté et fut son porte-parole dans la période compliquée de l’entre-deux-guerres. La synagogue construite en 1932 sur Salisbury Road a été créée en son hommage.

En 1971, on recensa la présence de 15 000 juifs écossais. L’immense majorité habita à Glasgow (13 400 personnes) et le reste à Édimbourg (1 400), Dundee (84), Ayr (68), Aberdeen (40) et Inverness (12). Quarante ans plus tard, le nombre de juifs écossais chuta drastiquement : 5 887, ce qui représente moins d’un pour cent de la population. Parmi eux, 4224 habitaient Glasgow, 763 à Édimbourg, 30 à Aberdeen et 22 à Dundee.

Jusqu’en 1066, on ne trouve pas trace de communautés juives organisées dans les îles britanniques. C’est le roi normand Guillaume le Conquérant qui, lors de son invasion de l’Angleterre, encourage les juifs (marchands et artisans principalement) à le suivre. Ceux-ci, venant surtout de France (Rouen), mais aussi d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne, s’installent à Londres ainsi qu’à York, Bristol et Canterbury. Bien considérés par les rois normands, leur fonction réside avant tout dans les affaires d’argent: usuriers, ils tiennent les finances du royaume et, lourdement imposés, ils représentent une source de revenus non négligeable.

La situation difficile des juifs au Moyen-Age

Les sentiments antisémites s’expriment dès 1144, avec la première accusation de sacrifices humains, et connaissent un point culminant avec le massacre de York en 1190 avant de franchir une nouvelle étape : en 1217, les juifs sont contraints de porter un signe jaune distinctif. Le processus aboutit logiquement au décret d’expulsion d’Edouard Ier en 1290. Mais, si l’Angleterre est le premier pays à avoir expulsé les juifs, ils n’en furent jamais totalement absents. En effet, il existait à Londres une domus conversorum, une « maison des juifs convertis », située sur le site de l’actuelle Chancery Lane Library, et les juifs, des marranes pour la plupart, pratiquaient leur religion en secret.

Retour des juifs sous Cromwell

La république de Cromwell, en 1649, dresse les fondations d’un véritable retour grâce à l’entremise d’un rabbin d’origine portugaise : Menasseh ben Israel, qui appartenait à la communauté d’Amsterdam. Sous Guillaume d’Orange (1650-1702), arrivent de nombreux descendants des victimes de l’expulsion de la péninsule Ibérique par les Rois Catholiques. Et, à la fin du XVIIe siècle, la pratique du judaïsme est légalisée par l’Act for Supressing Blasphemy (« Acte de suppression du blasphème »). Conséquence de cette légalisation, on construit à Londres la synagogue de Bevis Marks, l’un des joyaux du patrimoine juif de la ville, encore en service aujourd’hui.

À partir de 1750, les immigrants viennent en majorité d’Europe centrale et ils s’implantent plus au nord que leurs prédécesseurs méridionaux, vers Birmingham, Manchester et Liverpool, avec les industries naissantes du coton et de la laine.

Une nouvelle vague d’immigrants juifs débarque sur les rives britanniques à partir de 1881, chassés cette fois par l’antisémitisme russe. En 1882, 46 000 juifs vivent déjà en Angleterre.

Développement du judaïsme anglais au 19e siècle

On citera, pour illustration : l’anoblissement de Moses Montefiore (1784-1885) par la reine Victoria dès la première année de son règne en 1837 ; la fondation du Jewish Chronicle en 1841, qui demeure aujourd’hui encore l’un des journaux juifs les plus vivaces; et surtout Benjamin Disraeli qui occupe à deux reprises le poste de premier Ministre (1867-1868 et 1874-1880). On peut en conclure qu’en 1890 l’émancipation est totale, ce qui explique aussi une forte attirance des juifs pour ce pays. Pas moins de 120 000 personnes émigrent ainsi entre 1880 et 1914 et la communauté compte, à la veille du premier conflit mondial, près de 250 000 personnes.

Mais la Grande Guerre donne naissance à un sentiment antisémite provoquant un net ralentissement de l’immigration. Cette dernière reprendra dans les années 1930, avec l’arrivée d’environ 100 000 juifs allemands et centre-européens qui apportent un savoir économique et culturel. Le gouvernement britannique se déclare favorable à « l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif » (Déclaration Balfour du 2 novembre 1917). Sous mandat anglais à partir de 1922, la Palestine aura à souffrir de nombreux heurts entre populations autochtones et juifs.

Ainsi, pour préserver les relations avec les États arabes, en 1939, alors même que le nazisme s’abat sur l’Europe, la Grande-Bretagne publie un White Paper limitant l’immigration juive en Palestine à 15 000 personnes par an pendant les cinq ans à venir. La situation ne fait que se compliquer lorsqu’en 1945, les rescapés du nazisme, en route pour la Terre promise, se retrouvent à nouveau parqués dans les camps de Chypre, anglais cette fois. Toutefois, la Grande-Bretagne n’ayant pas connu l’occupation des puissances de l’Axe, on ne compte guère de déportations.

La communauté juive connaît son apogée vers la fin des années 1960, avec plus de 400 000 représentants sur le territoire. Ils ne sont plus aujourd’hui que 350 000 – dont les deux tiers résident à Londres – formant tout de même l’une des plus importantes communautés du monde.

Terre slave sous influence germanique des siècles durant, la Slovénie est indépendante depuis 1991. Le sort des juifs y fut longtemps dépendant du bon vouloir des princes.

Pourtant, leur présence est attestée depuis l’Antiquité. Des fouilles archéologiques ont mis au jour une tombe gravée d’une menorah, sur le site de Skocjan, qui date probablement du Ve siècle de notre ère. On perd ensuite leur trace sur le territoire, jusqu’au XIIe siècle, pour lequel on dispose de documents signalant l’arrivée d’immigrants en provenance d’Europe centrale et d’Italie. On sait aussi qu’une communauté prospéra en Styrie, où des juifs possédaient des vignes et des moulins. Dans une dizaine de villes ou de localités, dont Maribor, Piran et Ljubljana, l’actuelle capitale, vivaient à cette époque des minorités juives, habitant dans des ghettos où elles menaient une vie communautaire et religieuse organisée.

À la fin du XVe siècle, toutefois, les Habsbourg ordonnent leur départ de Styrie et de Carinthie d’abord, puis de Ljubljana, confinant les juifs en milieu rural, avant que l’empereur Charles VI ne décide une expulsion complète en 1718. À la fin du XVIIIe siècle, de petites communautés se sont cependant installées dans l’extrême nord-est du pays, alors sous domination hongroise : elles connurent un certain épanouissement dans les localités de Murska Sobota, Beltinci et Lendava.

Le bref intermède des provinces illyriennes sous domination napoléonienne, de 1808 à 1814, ne suffit pas à décider un grand nombre de juifs à revenir. D’ailleurs, en 1817, les Habsbourg interdisent de nouveau leur installation en Carniole, la partie centrale de la Slovénie actuelle. L’émancipation complète des juifs de l’Empire austro-hongrois, en 1867, n’a pas de conséquence en Slovénie, tant la région connaît un antisémitisme virulent, qui dissuade tout retour massif.

En 1940, la Slovénie actuelle comptait une communauté de 1 500 personnes. L’Allemagne annexa la région directement au Reich, et fit périr plus de 90 % de ses juifs, une minorité seulement parvenant à fuir en territoire italien ou dans les maquis de la Résistance. Aujourd’hui, la communauté juive de Slovénie compte moins de 100 personnes.

Le Rabbin Ariel Haddad, habitant à Trieste, la ville italienne proche de la frontière slovène, effectue chaque semaine, depuis 2002, une tournée dans le pays pour aider à la reconstruction de la vie juive slovène qui ne compte que quelques centaines de membre au sein de ses communautés sur une totalité de deux millions d’habitants dans le pays. Un nombre qui ne fut d’ailleurs jamais très élevé, atteignant un peu moins de 1 000 juifs slovènes en 1921.

Le 6 août 2018, le pays organisa une cérémonie marquant le retour officiel de la vie juive en Slovénie. La pose de 23 pierres du souvenir commémorant les victimes de la Shoah. L’artiste allemand Gunter Demnig, à l’origine du projet des pierres du souvenir débuté en 1992 fut présent à la cérémonie. Signe de l’importance de l’événement au niveau national, la cérémonie fut menée par le président Borut Pahor et le chef du Parlement Matej Tonin qui déposèrent les deux premières pierres. 587 juifs slovènes périrent pendant la Shoah. Le président rappela les horreurs de la Shoah et mit en garde contre la résurgence des haines antisémites.

En Yougoslavie, l’entreprise d’extermination des juifs commence dès 1941, c’est-à-dire quelques semaines avant l’attaque par Hitler de l’Union soviétique. Les forces en présence jouant sur les nombreuses divisions régionales, culturelles et religieuses depuis les guerres des Balkans et la Première Guerre mondiale et leurs répercussions.

Dans les zones directement administrées par l’armée allemande, il faut moins de quatre mois aux Einsatzgruppen SS, assistés par des bandes de Volksdeutschen locaux (« Allemands de souche ») pour arrêter les 4 000 juifs du Banat (région au nord de Belgrade), et les déporter à Belgrade ; les hommes dans un camp de concentration, les femmes et les enfants dans les logements de la communauté juive de la ville.

Tandis que les hommes sont fusillés par groupe de 50 à 200 dès septembre 1941, les femmes et les enfants du Banat sont, quelques mois plus tard, gazés dans des camions aménagés pour asphyxier leur cargaison humaine avec les gaz d’échappement.

Dans le reste de la Serbie, les juifs connaissent un sort identique dès la fin 1941. Au cours de l’été 1942, un officier SS rapporte à ses supérieurs que la Serbie et le Banat sont désormais judenreinen (« purifiés de toute présence juive »).

C’est, hélas, vrai en grande partie. Sur les 17 000 Juifs habitant la région avant la guerre, à peine plus de 10 % ont survécu.

Dans la Backa et la Baranja, régions à majorité magyarophone de la Voïvodine, rattachées à la Yougoslavie après la Première Guerre mondiale mais annexées en 1941 par la Hongrie alliée de l’Allemagne, les troupes hongroises se « contentent » d’abord de mettre en place tout un cortège de mesures d’exclusion à l’encontre de la minorité juive, forte de 16 000 personnes environ avant la guerre : expropriations, travail forcé, rançons…

On ne peut pourtant pas parler d’extermination systématique, hormis à titre de représailles après des actions de la Résistance. Début 1944, cependant, l’Allemagne envahit la Hongrie et déporta massivement la population juive. Seulement 3 000 reviendront des camps.

Il faut attendre la mort de la très catholique et très antisémite impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, et l’avènement de son fils Joseph II, nettement plus tolérant, pour que les juifs soient autorisés à s’installer en Croatie du nord, territoire des Habsbourg depuis alors près de trois siècles.

Auparavant, hormis l’existence probable d’une synagogue à Osijek (ancienne Mursa), et quelques rares mentions dans des documents du XIIe-XVe siècle, la présence de juifs dans la région est assez exceptionnelle. Avant l’édit de tolérance de Joseph II (1781), plusieurs villes, comme Krizevsci, Koprivinica, Bjelovar et Osijek, permettent cependant aux marchands juifs de séjourner pendant les foires, pour trois jours au plus, et moyennant une substantielle taxe de séjour. En 1688 encore, l’armée autrichienne séporte à Osijek, comme esclaves, un demi-millier de juifs de Belgrade, qui vient d’être reprise aux Turcs. Quelques décennies plus tard, les juifs sont autorisés à s’installer de façon temporaire dans certaines villes afin d’assurer un bon approvisionnement des garnisons.

Ce n’est qu’après leur émancipation complète dans l’empire austro-hongrois, en 1867, que la communauté se développe en Hongrie, dont la Croatie du Nord est alors partie intégrante. La Croatie compte ainsi 13 500 juifs dès 1880, puis 20 000, très majoritairement ashkénazes, en 1900. Aux pères qui se sont investis dans les activités industrielles et commerciales, succèdent des fils avocats, médecins et journalistes, dont le croate devient rapidement la langue maternelle pour le plus grand nombre.

Après la Première Guerre mondiale, qui voit le pays entrer dans le giron du royaume de Serbie, l’assimilation se fait plus difficile face à une poussée antisémite, nourrie par l’extrême droite nationaliste locale. Les sionistes prennent le contrôle des principales institutions communautaires, tandis qu’une partie de la jeunesse juive est attirée par le mouvement communiste clandestin.

Lorsque l’Allemagne envahit la Yougoslavie en avril 1941, elle installe à Zagreb un État indépendant, fantoche, sous la présidence du nationaliste fasciste Ante Pavelić. Les Oustachis, supplétifs de l’armée allemande sur l’ensemble du territoire yougoslave, s’attaquent aussitôt à la communauté juive : expropriations, exécutions sommaires et internement dans des camps de concentration (en particulier celui de Jasenovac) se succèdent avant la Solution finale. Au printemps 1943, les camps de concentration croates sont vidés de leurs prisonniers juifs, bientôt exterminés à Auschwitz. L’Église catholique romaine parvient à épargner quelques centaines de juifs mariés à des chrétiens ; d’autres fuient en zone d’occupation italienne, et des centaines d’autres rejoignent les rangs de la Résistance. À la Libération, sur les 25 000 Juifs que comptait la Croatie en 1941, plus des quatre cinquièmes sont morts, la moitié des survivants émigrent en Israël. La communauté juive du pays, toujours active, compte moins de 2 000 personnes, dont la moitié réside à Zagreb.

En 2020, le musée de Yad Vashem a mis en ligne une exposition honorant les efforts individuels de sauvetage des juifs croates.

Sur une miniature médiévale, la tsarine bulgare Sarah figure aux côtés de son époux, le tsar Alexandre, et de ses deux enfants, Shishman et Tamara. Reine juive, Sarah de Trnovo doit se faire chrétienne et adopte le nom de Théodora. Au XIVe siècle, une telle union ne choquait pas à Constantinople – elle eût été inconcevable à Rome.

Des juifs, il en arrive alors sur les bords du Danube depuis plus de 1000 ans, bien avant les Slaves ou les Huns. Datant de l’époque romaine, une stèle, frappée d’une menorah et gravée d’inscriptions latines, a été retrouvée à Nikopol, dans le nord du pays.

La diaspora juive trouve asile dans cette terre de passage et de brassage qu’est la Bulgarie. Chassées du cœur de l’Empire byzantin, des colonies juives y font souche pendant des siècles dans une relative tolérance.

Dans les premiers temps, une compétition s’engage avec le christianisme pour la conversion des Bulgares, encore athées. Le christianisme l’emporte, même si la foi des premiers Bulgares chrétiens est passablement syncrétique, tant du fait de ses emprunts au judaïsme que de la survivance de rites païens.

Vers 860, des émissaires bulgares demandent encore au pape Nicolas Ier s’il faut retenir le samedi ou bien le dimanche comme jour de repos. Les prénoms des premiers princes bulgares, David, Moïse, Aaron ou Samuel, dénotent également une influence juive sur la vie du pays.

Déjà engagés dans des relations commerciales avec des coreligionnaires d’Italie et de Raguse (Dubrovnik), les juifs locaux, encore majoritairement de rite romaniote (byzantin), bénéficient de privilèges royaux, dont celui de détenir la fonction de tortionnaire !

Le rabbin Yaakov ben Eliyahu raconte en 1264 à son cousin apostat, l’Espagnol Pau Christiani, que le bon roi bulgare Ivan Asen II a ordonné à deux juifs de crever les yeux du gouverneur de Salonique, Théodore Ier Angelus, et de venger leur peuple, puisque celui qui est appelé le « diable grec » s’est distingué par sa haine contre les juifs. Mais pris de pitié, les deux commis à l’énucléation refusent. Ivan Asen II les fait alors précipiter du haut d’une montagne.

Fuyant les persécutions d’Europe occidentale, des juifs affluent également par vagues successives au XVe siècle, d’abord de Hongrie, de Bavière, et plus encore d’Espagne, après leur expulsion en 1492 par les rois catholiques Ferdinand et Isabelle.

Passée sous domination turque, la Bulgarie, comme la Grèce voisine, est des plus accueillantes pour les séfarades, les juifs espagnols qui prennent rapidement le pas sur les autres communautés. Plus nombreux, plus cultivés, plus prospères aussi, ils transmettent progressivement au reste de la communauté leur culture, dont l’usage du judezmo. Après le XVe siècle, on n’entend plus parler le yiddish dans les rues de Sofia, résume l’historienne du judaïsme bulgare, Vicki Tamir. Quatre cents ans plus tard, la culture hispanique est toujours vivante chez les juifs de Bulgarie, qui parlent le vieux castillan et cuisinent des plats espagnols qui ornaient la table de Cervantès, au milieu de la mosaïque des autres minorités, Grecs, Turcs, Albanais, Arméniens ou Tziganes.

Un souvenir de Canetti

« Les premières chansons enfantines que j’entendis furent chantées en espagnol, j’ai été bercé par ces anciennes romances ibériques, mais ce qui m’a le plus marqué, ce qui ne pouvait manquer d’impressionner profondément l’enfant, c’est, si je puis dire, une certaine mentalité espagnole. Les autres juifs, on les regardait avec un sentiment de naïve supériorité. »

Elias Canetti, La Langue sauvée, Histoire d’une jeunesse (Vol. 1), Paris, Albin Michel, 1980.

Un rabbi éminent, Ephraïm Caro, exilé de Tolède, s’établit à Nikopol. Son fils Joseph, auteur du Choulkhan Aroukh (1567), un des plus grands traités de codification de la loi juive, prit le chemin de Safed, en Palestine. Dans le vaste Empire ottoman, où ils n’ont guère à souffrir de persécutions, soumis cependant à de lourdes taxations, les juifs se livraient à toutes sortes d’activités commerciales en liaison avec les autres communautés disséminées sur la côte dalmate, dans les Balkans et au Levant.

Le XIXe siècle voit surgir les nationalismes sur la scène balkanique. Les élites juives sont saisies par l’esprit des Lumières et les revendications égalitaires. Quand éclate la guerre russo-turque de 1877-1878, qui débouche sur l’indépendance de la Bulgarie, de nombreux juifs se joignent ainsi au mouvement de libération nationale largement contrôlé par les Russes.

Mais, paradoxalement, l’émergence du nationalisme bulgare est concomitante du développement dans ce pays d’un antisémitisme peu répandu jusqu’alors, le juif étant assimilé à un suppôt de l’ex-occupant turc.

Des massacres et des pillages ont lieu, de la part aussi bien de la soldatesque bulgaro-russe que des bachi-bouzouks turcs : les communautés de Nikopol, Kazanlák, Svishtov, Stara Zaroga et Vidin, dont la toute nouvelle synagogue est détruite par l’artillerie russe, fuient en masse. Des milliers de juifs bulgares se réfugient dans les régions épargnées, ou plus loin encore à Andrinopole et Constantinople.

C’est dans ce contexte que le traité de Berlin de 1878, sanctionnant la défaite turque, fait obligation aux royaumes en formation dans les Balkans, dont la Bulgarie, d’accorder l’égalité complète des droits à leur minorité juive. Cependant, si les juifs sont soumis, comme le reste de leurs concitoyens, à la conscription, ils ne sont pas admis à l’Académie militaire, pas plus que dans le reste de la haute fonction publique.

Les difficultés économiques de la Bulgarie, sortie vaincue de la Première Guerre mondiale (elle a pris le parti des puissances centrales), nourrissent l’antisémitisme local, quand bien même elles touchent aussi les minorités juives.

C’est l’époque où le grand reporter Albert Londres tient en haleine ses lecteurs français avec le récit des exactions des comitadjis, une pègre volontiers antisémite sous couvert de reconquête de l’indépendance de la Macédoine.

Aussi, n’observe-t-on pas en Bulgarie, au cours de cette période, de tendance aussi forte à l’assimilation que dans d’autres pays (Autriche, Allemagne, Hongrie…) où l’antisémitisme a pourtant des racines autrement plus anciennes.

Cela n’empêche pas les jeunes générations d’abandonner le judezmo, au profit du bulgare. Le premier journal juif du pays, Chelovecheski prava, est publié en bulgare, et un autre périodique de la communauté, publié initialement en judezmo, La Alborada (« L’Aurore ») passe lui aussi à la langue nationale. Pourtant, ce n’est sans doute pas un hasard si c’est en Bulgarie que le mouvement sioniste connaît l’un de ses principaux succès, dominant dans l’entre-deux-guerres l’ensemble des institutions communautaires, consistoire compris. Plus de 7 000 juifs bulgares émigrent vers la Palestine avant 1948.

Allié de l’Allemagne nazie, le royaume de Boris III de Bulgarie adopte, dès 1940, une législation antisémite très sévère, privant rapidement les juifs de tout moyen d’existence, par une succession d’interdictions, d’expropriations, et de décrets les obligeant au travail forcé. Cependant, lorsque les services d’Adolf Eichmann exigent la liquidation finale, en 1943, le sort des armes a commencé de s’inverser pour les puissances de l’Axe. La bataille de Stalingrad a marqué un tournant dans la guerre, les alliés sont en Afrique du Nord et la question de l’ouverture d’un front dans les Balkans est posée.

La Bulgarie livre tout de même sans sourciller les 12 000 juifs de ses territoires annexés (Macédoine, Thrace, Pirot en Yougoslavie), mais pas ses propres nationaux, grâce à l’intervention d’une partie de l’intelligentsia et aux hésitations nées au sein de l’appareil d’État, sensible aux avertissements que lui adressent les puissances alliées. Les 50 000 juifs du pays échappent à l’extermination.

Quelques années plus tard, les juifs bulgares, auxquels le nouveau régime n’a pas restitué leurs biens expropriés pendant la guerre, forment l’un des plus gros contingents d’émigrants vers Israël, où plus de 90 % de la communauté s’installe. Depuis 1990, Shalom, la nouvelle organisation des juifs bulgares (ils ne sont plus que 3 500 environ), s’attache à reprendre possession des biens juifs « nationalisés » et à redonner vie à une communauté qui ne dispose plus que d’un seul rabbin.

Au tournant des années 2020, la communauté juive bulgare s’est développée et serait composée de quelques milliers de personnes. La plupart vivant à Sofia et quelques petites communautés à Plovdiv, Varna, Burgas et Ruse.

Shalom est également très actif dans la perpétuation de la mémoire, l’entretien des lieux, la vie associative et culturelle. Il publie le journal Evreiski Vesti, ainsi que des livres et des brochures.

Les deux seules synagogues actives aujourd’hui sont à Sofia et Plovdiv, accueillant les fidèles le shabbath et les jours de fêtes.

À Sarajevo, où vécut la majorité des juifs de Bosnie, les premiers réfugiés de la péninsule ibérique arrivent à partir de 1565, en provenance d’Italie, de Grèce, de Bulgarie et d’autres régions sous domination turque. Faisant partie de la rayah (terme utilisé par les Turcs pour désigner les populations non musulmanes sous leur domination), ils ont à ce titre un statut équivalent à celui des autres non-musulmans de l’Empire ottoman. Une certaine autonomie de gestion pour les affaires religieuses et communautaires se combine avec une série d’exigences et de contraintes, assorties d’exactions répétées de la part des pachas locaux.

Un juif doit, par exemple, céder le pas à tout musulman qu’il croise dans la rue, il n’a pas le droit de monter à cheval ni de porter des armes, sauf à l’occasion de voyages. Tout juif de plus de neuf ans paye une taxe d’habitation et, pendant les dernières décennies de gouvernement turc, c’est-à-dire jusqu’en 1878, les juifs doivent acquitter un impôt spécifique, la bedelija, pour échapper à la conscription. Les juifs sont, en outre, tenus de fournir des chevaux pour les travaux d’entretien des routes et pour l’armée turque quand elle part en campagne.

Les Turcs imposent également des contraintes en matière vestimentaire. En Bosnie, conquise en 1463, le juif a le droit de porter un turban, à condition qu’il ne soit pas trop important et, surtout, qu’il soit jaune, à l’exclusion de toute autre couleur. S’il coiffe le fez, comme ses ancêtres ont pris l’habitude dans l’Espagne arabe, et comme ses descendants continueront de le faire longtemps après le départ des Turcs, il doit impérativement être bleu foncé. De même, l’usage du vert est strictement interdit à tous les non-musulmans, et seules les chaussures de couleur noire sont autorisées.

Cela entraîne, chez les femmes séfarades de la région, le développement d’une culture vestimentaire spécifique, fortement identitaire, dont les musées juifs de l’ex-Yougoslavie conservent la mémoire. Jusqu’au début du XXe siècle, les femmes juives de Bosnie continuent, par exemple, de porter de longues robes brodées, les anteriyas, et surtout le tokado, un petit chapeau orné d’une rangée de ducats, appelé, en judéo-espagnol, la frontera, les jeunes filles se contentent généralement de ne porter qu’un seul ducat au front.

Pour le reste, la vie des juifs de Bosnie sous le règne ottoman a été quelque peu semblable à celle des autres habitants de cette région pauvre et montagneuse de l’Empire, loin des grands axes routiers et commerciaux de l’époque. Si la communauté compte de nombreux médecins et savants, comme le rabbin Judah ben Solomon Hai Alkalai, précurseur du sionisme dès le milieu du XIXe siècle, elle est majoritairement composée de gens de condition modeste, ne vivant pas mieux que les autres populations de la province. Une association caritative, la Benevolencija, est ainsi créée pour venir en aide aux plus démunis, qui sera encore active pendant la récente guerre interethnique de 1992-1995, au bénéfice de toutes les populations du pays.

Loin du pays

C’est le prix Nobel de littérature Ivo Andric qui campe la scène, dans sa Chronique de Travnik (Paris, Belfond, 1997), une petite ville de la Bosnie occidentale, élevée temporairement, au début du XIXe siècle, au rang de capitale de cette province turque.

Par une chaude matinée du mois de mai 1814, Salomon Atijas, le patriarche de la petite communauté juive de la ville, empestant l’ail et la peau de mouton non tannée, vient offrir vingt-cinq ducats au consul de France, qui a reçu l’ordre de fermer la représentation à Travnik, mais n’a pas de quoi financer son voyage de retour. Il le fait, parce que le diplomate, au cours des sept années qu’il vient de passer dans la ville, a su faire preuve à l’égard des juifs d’une humanité et d’une attention « comme ne l’avaient fait ni les Turcs, ni aucun autre étranger ». « Où que nous eussions été hors d’Espagne, nous aurions souffert, car nous aurions toujours eu deux patries, cela je le sais, mais ici, la vie a été trop cruelle et trop humiliante (…). Nous vivons entre les Turcs et la rayah bosniaque, entre la rayah misérable et les Turcs terribles. Complètement coupés des nôtres et de ceux qui nous sont proches, nous nous efforçons de conserver tout ce que nous avons d’espagnol, les chansons, la nourriture et les coutumes, mais nous sentons que tout cela change en nous, se corrompt et tombe dans l’oubli » déclare le vieil Atijas au voyageur qui met cap à l’ouest. De fait, s’ils savent gré à la Turquie de les avoir accueillis après l’expulsion d’Espagne, les juifs arrivés en Bosnie ont, plus que d’autres séfarades, souffert du déracinement, et ils cultiveront au fil des siècles la nostalgie de leur « Andalousie incomparable ».

L’Autriche-Hongrie occupe la Bosnie-Herzégovine en 1878, et l’annexe en 1908. la région va connaître au cours de cette période un développement économique accéléré, notamment sous l’impulsion d’arrivants ashkénazes, qui investissent l’industrie, les professions libérales et intellectuelles. Les séfarades restent dans le commerce et l’artisanat, mais leur niveau culturel s’élève lui aussi considérablement. On raconte ainsi qu’au tournant du siècle, tous les médecins de Sarajevo étaient juifs.

Après la Première Guerre mondiale, à l’issue de laquelle la Bosnie-Herzégovine est intégrée au nouveau royaume de Yougoslavie, la jeunesse juive de Sarajevo et de la province se distingue notamment par son engagement politique. Alors que le mouvement sioniste gagne en influence un peu partout en Yougoslavie, à Sarajevo, c’est une organisation plus radicalement marxiste, la Matatja, qui attire la jeunesse juive locale. Créée en 1923, cette association culturelle et politique possède rapidement un millier de membres.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Bosnie-Herzégovine compte 14 000 juifs, dont 8 000 à Sarajevo. Lorsque l’Allemagne envahit la Yougoslavie en avril 1941, elle octroie la Bosnie-Herzégovine à l’État fantoche créé à Zagreb. Comme en Croatie, les juifs de Bosnie-Herzégovine sont pourchassés par les Oustachis, avec le renfort de bandes musulmanes formées par le mufti de Jérusalem, le Palestinien Hadj Amine el Husseini. Cet admirateur de Hitler appuie la formation d’une division SS composée de musulmans, l’Ansar, dont la férocité à l’encontre des Serbes et des juifs n’a rien à envier à celle des Oustachis. Un millier de juifs bosniaques parviennent cependant à gagner les rangs de la Résistance, dont le tiers tombe les armes à la main. Dans les années qui suivent la Libération, la moitié des 2 200 survivants de la région font aliyah en Israël.

C’est pourquoi, avant même la guerre de 1992-1995, la communauté juive de Bosnie-Herzégovine ne comptait déjà plus que 500 personnes environ. Ce nombre s’est encore réduit avec les combats et les transferts de réfugiés. Il y aurait en 2025 un peu moins d’un millier de juifs bosniaques.

Dans la belle synagogue Ahrida, aujourd’hui la plus ancienne d’Istanbul, la tévah a la forme d’une caravelle symbolisant l’arche de Noé mais évoquant aussi ces navires qui, en 1492, transportent sur les terres ottomanes les juifs chassés d’Espagne. Un édit royal, promulgué à Grenade à peine reprise aux Arabes, ne leur donne d’autre choix que la conversion au catholicisme ou le départ. Cinq ans plus tard, les souverains portugais suivent l’exemple de leurs homologues madrilènes. Un millénaire de présence juive dans la péninsule Ibérique est ainsi balayé. Sefarad, le judaïsme espagnol, devenu par sa splendeur le principal centre de gravité de cette culture de la fin du Moyen Âge, est dispersé sur le pourtour du bassin méditerranéen ou plus au nord jusque dans les Provinces-Unies.

Beaucoup de juifs choisissent d’accepter l’hospitalité du sultan Bajazet II, qui « entendit parler de tous les maux que le souverain espagnol faisait subir aux juifs et qui apprit que ceux-ci étaient à la recherche d’un refuge et d’un havre ». Il aurait aussi déclaré : « Pouvez-vous appeler sage et intelligent un tel souverain ? Il appauvrit son pays et enrichit le mien ». Les récits apologétiques de l’historiographie juive, comme la chronique du rabbin Elijah Capsali (XVIe siècle), ne sont pas corroborés par des sources ottomanes. Ils témoignent en tout cas de l’immense reconnaissance des juifs envers la Porte. Ils prospèrent longtemps sous sa protection et restent ses très loyaux sujets jusqu’à la fin de l’Empire.

« À la différence de leurs homologues d’Occident ou d’Afrique du Nord, les séfarades des Balkans submergèrent les communautés autochtones. Ils les judéo-hispanisèrent et, dans des villes comme Istanbul, Andrinolope, Smyrne, Salonique et Sarajevo, une Sefarad (Espagne) transplantée se reconstitua », lit-on dans Juifs des Balkans, espaces judéo-ibériques du XIVe au XXe siècle, important ouvrage sur le judaïsme ottoman.