En 2010, suite aux célébrations du centenaire de la synagogue de Vincennes – Saint-Mandé a été publié un livre écrit par Dominique Jarrassé, avec la participation d’Elie Zajac, en hommage à cette belle synagogue et à son esprit fraternel.

Laurent Lafont, maire de Vincennes, et Patrick Baudouin, maire de Saint-Mandé, ont écrit d’émouvants textes au début du livre, rappelant à la fois l’âge d’or des synagogues, leur évolution à travers le temps et surtout l’esprit de la République française dont témoigne depuis un siècle la communauté juive locale et les valeurs partagées.

La préface est écrite par Bruno Blum, président de la synagogue ashkénaze et Dov Houri, président de la synagogue sépharade. « Étonnant, non ? », comme pourrait dire Pierre Desproges… Pas tant que ça lorsqu’on connaît l’esprit de la synagogue de Vincennes – Saint-Mandé, celui de réunir depuis des décennies des juifs issus à la fois des anciennes communautés ashkénazes d’Alsace-Lorraine, d’Europe de l’Est et ceux d’Afrique du Nord. De disposer de plusieurs salles de prière, chacune respectant un rite et surtout en partageant une perception ouverte et généreuse du judaïsme.

En 1872, un recensement indique qu’il y a 108 juifs à Vincennes et 84 à Saint-Mandé. Auxquels s’ajoutent une poignée de juifs de Montreuil, le tout formant la première communauté juive de Vincennes – Saint-Mandé. Avant de bénéficier d’une synagogue, ils priaient dans un oratoire créé par le rabbin Maurice Zeitlin et situé au 21 avenue Gambetta à Saint-Mandé.

Arthur Willard, né en 1873 à Ingwiller, est le premier rabbin à être nommé à la tête de la communauté de Saint-Mandé en 1902. Un terrain est acheté pour la construction de la synagogue , avec les dons des fidèles et grâce à l’aide du Consistoire. Sur lequel est bâti la synagogue, grâce au don du grand mécène Daniel Iffla, dit Osiris.

Né à Bordeaux en 1825, Osiris est originaire d’une famille modeste. Il s’installe à Paris afin de travailler dans la finance, où il connaît un grand succès. Dans les années 1860, il décide de se consacrer pleinement à la philanthropie, au mécénat et à l’art. Dans cet élan de générosité et de patriotisme, il participe à la construction de la synagogue Buffault à Paris, mais aussi à la création d’un pavillon opératoire pour les femmes à la Pitié-Salpêtrière, un institut sérothérapique à Nancy, un bateau-soupe à Bordeaux pour nourrir les pauvres… Osiris fera également de l’Institut Pasteur son légataire universel.

Il faudra attendre le 5 septembre 1907 pour que soit inaugurée officiellement la synagogue de Vincennes – Saint-Mandé, œuvre de l’architecte Victor Tondu. Le pavement en mosaïque situé devant la bima comporte d’ailleurs l’inscription « Tishri 5668 » en référence à la nouvelle année juive qui accueille l’inauguration de cette synagogue. Cette année fut également celle du décès d’Osiris, survenu en février 1927. D’ailleurs, le Grand Rabbin Dreyfus, lors de son allocution, rendit un vibrant hommage au mécène. En rappelant son patriotisme, son engagement et sa générosité.

Le rite pratiqué à cette époque à la synagogue est alsacien, en conformité avec une grande partie des Juifs habitants Saint-Mandé et Vincennes, originaires d’Alsace. Dans l’entre-deux-guerres s’installent de nombreuses familles juives originaires d’Europe de l’Est, principalement de Pologne, de Russie, de Roumanie et de Hongrie. Ce qui permet aux communautés de la banlieue Est de Paris de grandir. En particulier celles de Montreuil et de Bagnolet. Ainsi, il est estimé que près de 1000 juifs vivent à Vincennes en 1936. Les juifs russo-polonais forment alors environ un tiers des juifs de Vincennes. Signe de cette évolution démographique, en 1938, Wolf Gordon devient président de la Communauté. Cordonnier en Russie et même bottier du tsar, il était arrivé en France en 1906, suite aux pogroms.

Les troupes allemandes entrent à Vincennes le 14 juin 1940. Sur les 874 déportés de Montreuil, Bagnolet, Vincennes, il n’y aura que 27 survivants à la Shoah. Parmi ces victimes, de nombreux enfants, comme le rappelleront les plaques commémoratives posées bien plus tard.

Au lendemain de la guerre, la communauté juive de Vincennes – Saint-Mandé se reconstruit graduellement. Notamment grâce à l’arrivée de juifs d’Afrique du Nord dans les années 1950. Laquelle s’accélère suite à l’indépendance de l’Algérie. Ainsi, fin 1962, 150 familles sont installées à Vincennes. Les premiers fidèles arrivants sont fédérés en 1959 par les frères Marouani dans un petit local attenant à la synagogue ashkénaze. Ainsi, une quarantaine de personnes participent à l’office, assuré par les frères Alain et Michel Chetboun.

Joseph Guez prend alors la direction de cette communauté. Les Ashkénazes, ainsi que la mairie de Vincennes sont très actifs pour aider ces nouveaux arrivants. À titre d’exemple, en 1967, Jules Schick, informé des soucis financiers de la tentative de Joseph Guez d’organiser une colonie de vacances pour les enfants sépharades arrivés récemment, couvrira sur le champ les frais nécessaires.

Cet esprit très fraternel se concrétise aussi d’une autre manière lorsqu’en 1965 est créée l’association de jeunesse « Hatikvah », unissant Ashkénazes et Sépharades.

Suite à l’accroissement de la présence des fidèles, le local sépharade est agrandi en 1965, à nouveau en 1975, puis encore une fois en 1982. De nombreux projets sont étudiés afin de construire une synagogue sépharade viable juste à côté de la synagogue ashkénaze.

En 2000, l’architecte Jacques Emsallem dépose un permis pour agrandir la synagogue. Lorsque le permis est obtenu, une possibilité d’achat des entrepôts Bardoux, situés en face de la synagogue, se présente. L’achat de ce local s’avère moins cher qu’une profonde modification architecturale de la synagogue et représente un gain de surface. La communauté a donc acheté ce local et effectué des travaux moins conséquents dans la synagogue. Les prières se déroulent dans le local le temps de réaménager la synagogue, le local devenant par la suite un centre communautaire. Les dirigeants Paul Fitoussi et Léo Touitou étaient très impliqués dans ce projet.

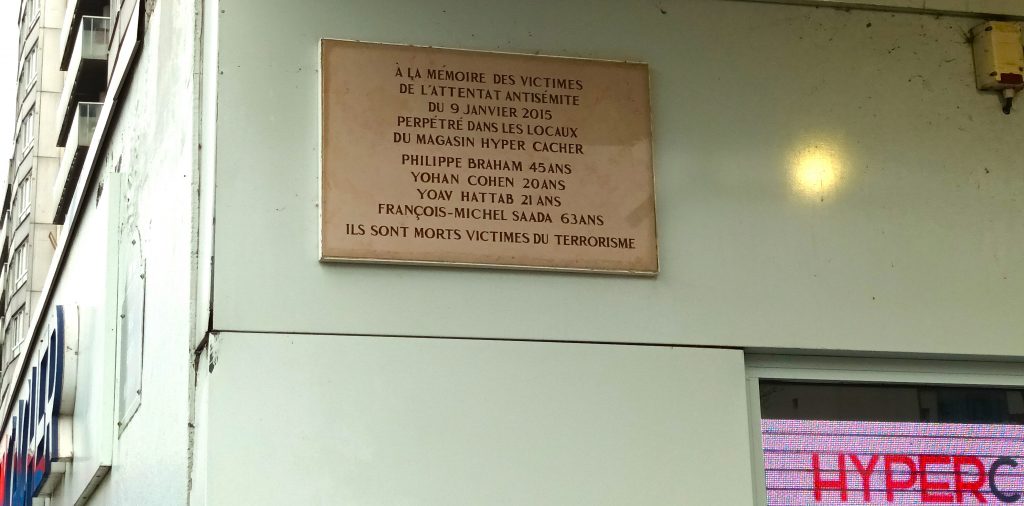

Le 7 janvier 2015, les dessinateurs de Charlie Hebdo et les policiers qui les protègent sont victimes d’un attentat terroriste. Le lendemain, une policière est également assassinée par un autre terroriste à Montrouge. Le 9 janvier, ce même terroriste assassine quatre juifs retenus en otage dans le supermarché Hypercacher situé porte de Vincennes.

En 2025, les deux rabbins des synagogues ashkénaze et sépharade sont respectivement Joseph Assayag et Hay Krief. Y sont expliqués et partagés les différents minhagim, airs de prières et traditions dans ce même esprit fraternel. Deux communautés très vivantes où sont régulièrement organisés les shabbats, les fêtes et de nombreuses activités cultuelles et culturelles. La synagogue ashkénaze de Vincennes-Saint-Mandé est actuellement la seule de la région parisienne, en dehors de Paris bien entendu, à suivre ce rite aujourd’hui.

Une douzaine d’autres petits lieux de culte existent également aujourd’hui à Vincennes-Saint-Mandé. Et comme le soulignent dans leur livre Dominique Jarrassé et Elie Zajac, ces juifs issus d’Alsace, de Russie, de Pologne, de Turquie, d’Afrique du Nord, se fondent harmonieusement en « tsarfatim », Français de confession juive.

Un texte écrit grâce à l’aide du rabbin Joseph Assayag et d’Élie Lobel.

La synagogue de Boulogne est située sur la partie excentrée de la rue des Abondances, un peu après l’école Maïmonide.

Elle a été construite en 1911, selon les plans de l’architecte Emmanuel Pontremoli. Sa forme géométrique est particulièrement originale, répondant aux goûts de l’époque de sa création.

Les références byzantines de la synagogue sont proches de celles de la synagogue de Chasseloup-Laubat. Le peintre Gustave-Louis Jaulmes en a décoré les motifs. On remarque la forte présence de lumière dans ce cadre apaisant.

Non loin de là, le Musée départemental Albert Kahn . Né grâce à l’ambition du philanthrope juif du même nom, il souhaitait y réunir la végétation des quatre coins du monde. Ces « archives de la planète » ont été rassemblées pendant plus de deux décennies, de 1909 à 1931.

Cela, dans un monde qui vécut une guerre et qui courrait à sa prochaine. Motivations supplémentaires pour Albert Kahn d’y permettre la coexistence exemplaire de la végétation du monde, tandis que l’homme s’acharnait dans sa folie meurtrière.

Parmi ses trésors, les visiteurs sont particulièrement attirés par le jardin japonais. Cerisiers en fleur, pont, cours d’eau et sérénité assurée.

Poursuivez votre promenade pour découvrir les jardins anglais et français, puis les épicéas du Colorado ou les cèdres de l’Atlas. Les jardins Albert Kahn constituent un véritable parc d’attractions naturelles.

Nice est connue comme un des joyaux de la Côte d’Azur, entre sa longue promenade, sa vieille ville, son architecture et ses couleurs, mêlant les beautés italiennes et françaises.

La présence juive niçoise date probablement de l’époque grecque. Les occupations successives, liées principalement aux conflits entre la France et l’Italie, affectèrent le statut des juifs le long des siècles.

Une présence juive est recensée au milieu du 14e siècle. Nice dépendait alors de la Provence et les juifs furent obligés de porter un signe distinctif.

En 1406, la communauté juive dispose d’un statut officiel, alors que la ville appartenait à nouveau à la Savoie. Deux ans plus tard, elle dispose d’un cimetière près du port Lympia. Une synagogue fut érigée une vingtaine d’années plus tard. Le Duc de Savoie, tout en imposant des restrictions d’habitat et de profession, protégea les juifs des conversions imposées.

À partir de 1448, les juifs niçois durent s’établir dans une Giuderia, un quartier séparé dans la ville, en application de la directive du Pape. Néanmoins, on constate une évolution de leur situation sociale et économique.

En 1499, Nice accueillit les juifs expulsés de Rhodes et d’autres lieux du bassin méditerranéen, suite à l’Inquisition. Au XVIe siècle, les juifs furent autorisés à pratiquer des métiers commerciaux et la médecine, motivant notamment la venue de ces juifs.

La communauté juive niçoise se développa avec la venue de juifs marranes d’Italie et des Pays-Bas au milieu du 17e siècle. Le Duc de Savoie encouragea la prospérité de toute la ville et notamment des juifs en décrétant l’établissement d’un port franc à Ville Franche. Des juifs oranais s’installèrent également dans la ville à la fin du siècle.

À partir de 1723, les juifs furent tous obligés par Victor Amédée, roi de Sardaigne, de s’installer dans l’ancien ghetto, la pratique s’étant assouplie auparavant. De rares dérogations sont obtenues.

À la fin du 18e siècle, le Duc Charles Emmanuel III assouplit le statut des juifs, leur permettant de quitter le ghetto, d’acheter des terrains autour du port et de ne plus porter de signe distinctif. Dans cet élan, les juifs obtiennent le droit d’organiser un conseil communautaire en 1761.

Le rattachement de la ville à la France entre 1792 et 1814 eut pour conséquence l’émancipation des juifs comme ce fut le cas pour tous les nationaux depuis les années 1789 (date de la Révolution) et 1791 (décret promulguant l’égalité pour les juifs).

Lors du rattachement de la région à la Sardaigne en 1828, ces droits furent annulés. Ce ne fut qu’en 1848 que l’émancipation fut définitive, avec la suppression du ghetto. Le roi Charles Albert reconnait alors aux juifs l’égalité absolue des droits en tant que citoyens. Une évolution favorisée par le dévouement de Benoit Bunico, conseiller municipal. A sa mort, la rue de la Guidaria est rebaptisée rue Benoit Bunico. L’édit de 1430 est donc définitivement abrogé.

Malgré ces évolutions, le nombre de juifs niçois fut relativement très faible tout au long du 19e siècle. En 1808, ils constituaient seulement 300 âmes. En 1909, soit cent ans plus tard, ce chiffre n’augmenta que de 200 personnes.

De nombreux juifs s’installèrent dans la ville au début du 20e siècle. Parmi eux, l’écrivain Romain Gary : « Ce fut à treize ans, je crois, que j’eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J’étais alors élève de quatrième au lycée de Nice et ma mère avait, à l’hôtel Negresco, une de ces « vitrines » de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient… » Au début de La Promesse de l’aube, l’auteur raconte l’arrivée en France de la famille et le dévouement de sa mère à les faire survivre, prétendant ne pas aimer la viande pour que son fils en ait assez. Son seul réconfort étant sa réussite à devenir un Français fier de sa patrie et un grand homme de lettres, éblouie par la lecture de ses poèmes d’enfant : « Tu seras d’Annunzio ! Tu seras Victor Hugo, prix Nobel ! » Romain Gary gardera son attachement à la ville et à l’engagement pour la patrie. Comme il le raconte quelques pages plus tard lors du service militaire. Il reprendra du service d’ailleurs quelques années plus tard en rejoignant De Gaulle.

Lorsque Nice fut dans la libre puis tomba sous le contrôle italien pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de juifs y trouvèrent refuge. Lorsque les troupes allemandes prirent possession de la ville en 1943, la situation changea brutalement. En cinq mois, 5000 juifs arrêtés et déportés.

L’évolution de cette situation est bien décrite par Joseph Joffo dans son livre Un Sac de billes. La famille Joffo, qui habitait dans la 18e arrondissement de Paris s’était retrouvée à Nice pour échapper aux rafles. Joseph et son frère Maurice, arrêtés par la Gestapo, sont sauvés par le curé de Nice qui témoigne en leur faveur, produisant des certificats de baptême.

A la Libération, des centaines de juifs niçois entreprirent de reconstruire la communauté. L’arrivée des juifs d’Afrique du Nord dans les années 1960 fit augmenta leur nombre à 20 000. On estime aujourd’hui le nombre de juifs niçois à moins de 10 000.

On trouve aujourd’hui une dizaine de synagogues ou salles de prière à Nice. De style néo-byzantin, la La Grande Synagogue , construite par l’architecte Paul Martin, a été inaugurée en 1886.

On y observe une façade de pierres pyramidale avec une rosace centrale. Elle dispose de belles décorations intérieures avec notamment douze vitraux à thèmes bibliques.

La synagogue Ezrat Ahim de Nice suit un rite ashkénaze. Elle a été ouverte en 1930 et possède une architecture intérieure intéressante.

La synagogue Maayane Or du mouvement Massorti de Nice a été ouverte en 1996. Elle dispose également d’un grand espace culturel et communautaire, avec un Talmud Torah, des cours d’hébreu, fêtes religieuses et autres activités.

Le cimetière juif se trouve au sein du cimetière du Château créé en 1783, dans sa partie sud. Un cénotaphe a été installé à l’entrée du cimetière aux victimes niçoises de la Shoah.

Lieu incontournable à visiter à Nice : Le Musée Marc Chagall . Un musée qui est le fruit du souhait du ministre de la Culture André Malraux en 1969 et fut inauguré en 1973. L’artiste participe au développement du projet. Il crée et donne des œuvres pour le musée et participe aux inaugurations d’expositions. Ne limitant pas son soutien à la peinture, Chagall y lance une politique de concerts. À sa mort, en 1985, le musée reçoit 300 œuvres de Marc Chagall. Les héritiers de l’artiste poursuivent ensuite les dons au musée.

En septembre 2024, une plaque à la mémoire des enfants juifs cachés du Monastère Sainte-Claire a été inaugurée, en présence du maire de Nice, Christian Estrosi. Ces enfants ont été sauvés de la déportation grâce au courage des Sœurs Clarisses, dont trois ont été reconnues comme Justes parmi les Nations. Cela, avec l’aide du Réseau Marcel d’Odette Rosenstock et de Moussa Abadi. Au total, le réseau aura réussi à cacher 527 enfants, dont une centaine qui furent cachés au sein du Monastère Sainte-Claire.

Ville importante de la région de Champagne, sa vieille ville est d’ailleurs en forme de bouchon de Champagne. Avec sa gastronomie réputée accompagnant ses breuvages, ses nombreux bâtiments protégés au titre de monuments historiques, sa cathédrale gothique et ses églises et musées tutoyant la Seine. Troyes est également célébrée à l’époque moderne grâce à son industrie textile, en plein essor au 19e siècle, surtout dans le secteur de la bonneterie. Parmi les grandes marques créées à Troyes, on peut citer Lacoste, Petit Bateau et Dim.

La présence juive troyenne date au moins du Xe siècle, c’est du moins ce que permettent de vérifier des archives documentées. Une petite centaine de personnes à partir du XIe-XIIe siècles. La ville demeure tout au long du moyen âge un des centres d’études juives les plus importants. Cela, en particulier, grâce à l’immense Rachi de Troyes, dont la mémoire est honorée par la ville et partagée par les deux lieux qui se font face sur les deux rives de la rue Bunneval, l’Institut universitaire et culturel européen Rachi et la Maison Rachi, faisant le lien entre le passé et le futur.

Rachi de Troyes

En ouvrant les cinq livres de la Torah, le Talmud ou de nombreux autres ouvrages religieux, un mot, plutôt un nom accompagne l’approche de ces textes : Rachi. Si des commentaires de textes partagés depuis des millénaires permettent d’éclairer tel point, telle situation, tel personnage, Rachi fait l’unanimité en tant que référence suprême. De par sa capacité à faire le lien entre les textes bibliques et tous les commentaires qu’il a sélectionnés, confrontant les approches les plus pertinentes aux questions les plus complexes. Il facilite la lecture, en repérant le sens littéral, le pshat.

Fierté nationale, Rabbi Shlomo Itshaqi, plus connu sous le nom de Rachi, est né dans la ville française de Troyes en 1040. Ayant bénéficié d’une excellente formation rabbinique avec les rabbins Jacob b. Yakar, Isaac b. Judah à Mayence et Isaac b. Eleazar Ha-Levi à Worms, il se réinstalle à Troyes et ouvre son centre d’études. Entre l’Est de la France et l’Ouest de l’Allemagne se trouvait en effet une région prospère économiquement et intellectuellement, encourageant les échanges sur les deux plans.

Ses élèves ne payant pas leurs cours à l’époque, les maîtres se voyaient obligés de subvenir à leurs besoins. Ainsi, les textes de Rachi incluant de nombreuses références au travail de la vigne, des suppositions ont commencé à être présentés au sujet de son activité de vigneron.

Rachi représente la jonction de l’excellence traditionnelle et du modernisme. Référence intellectuelle première mais aussi dans son investissement dans la Cité, il met à l’honneur la langue française dans ses interprétations. Le Rabbin Claude Sultan, qui dirigea l’Institut Rachi, nous affirma lors d’une ancienne visite que les linguistes français étudient ses commentaires bibliques pour découvrir des mots de la langue régionale de Champagne. Les commentaires de Rachi ne s’adressaient pas au public international qui les lit depuis le développement de l’impression quelques siècles plus tard. A l’époque, il s’agissait surtout d’éclaircissements destinés aux communautés de Champagne, où l’on parlait la langue d’oïl. Lorsque les gens ne comprenaient pas un mot, Rachi l’écrivait dans la langue champenoise, l’ajoutant dans son texte à côté des termes hébreux. Ce qu’on a appelé les laazim. D’où le grand intérêt manifesté par les linguistes et philologues concernant ces textes.

Les textes religieux chrétiens, comme ceux de Nicolas de Lyre, s’y réfèrent aussi. Les échanges entre penseurs juifs et chrétiens sont d’ailleurs réguliers et chaleureux. A l’époque de Rachi, mais aussi de ses descendants. Des descendants, en commençant par ses trois filles, Miriam, Yokhebed et Rachel qui perpétuèrent son enseignement. Puis, avec la création l’école des Tossafistes. Parmi eux, on compte les rabbins Rashbam, Ribam et Rabenou Tam. Cette école rayonne dans la région à Ramerupt, Dampierre et Sens.

Tous les écrits de Rachi ont été conservés et recopiés par la suite. Au début du 16e siècle, la communauté juive de Venise demanda une impression du Talmud. L’éditeur Daniel Bromberg d’Anvers obtint l’autorisation au pape. Une édition révolutionnaire, plaçant le texte sous forme de colonnes. Au milieu se situe le texte de base. A côté, dans la partie tournée vers la reliure, le texte de Rachi. Et vers l’extérieur, les commentaires des tossaphistes. Elément important, les caractères particuliers de Rachi ont été inventés lors de l’édition de ses textes, lui-même ne les utilisait pas.

Vie juive troyenne

Au Moyen Age, on surnommait le quartier Saint-Frobert , autour de la rue Hennequin, « la Juiverie » ou la « Broce-aux-Juifs ». Broce, signifiant « petite forêt dense ». Il se situait entre le Quai des Comtes de Champagne et la rue Boucherat, au pied de la cathédrale. Il ne s’agissait pas d’un ghetto, les populations juives et chrétiennes habitaient ce quartier en bonne harmonie. L’ancien cimetière juif se trouvait lui entre l’actuelle Médiathèque Jacques Chirac et le Théâtre de Champagne. Les foires de Champagne vont contribuer à l’agrandissement de la ville de Troyes.

La suite de la vie juive troyenne connut une prospérité économique mais aussi des persécutions, d’ordre matériel et physique, particulièrement au XIIIe siècle sous le règne de Louis IX. Le siècle suivant vit des expulsions sous Philippe le Bel et Charles VI et des retours timides de juifs dans la ville. Le cimetière juif ayant été détruit pour agrandir la ville, la tombe de Rachi a disparu. Par contre, on peut trouver une statue de Moïse sans lien avec la présence juive médiévale, sur le coin du bien nommé Hôtel du Moïse, construit en 1553, après l’incendie de Troyes en 1524.

La Médiathèque Jacques Chirac possède d’importants fonds patrimoniaux, surtout du XVIe et XVIIe siècles, dont ceux de la bibliothèque de l’Abbaye de Clairvaux. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la communauté juive s’installa de manière pérenne à Troyes. A la veille de la Shoah, quelques 200 juifs vivaient à Troyes.

Renaissance d’une communauté

Isidore Frankforter, est un homme d’affaires d’origine roumaine installé à Troyes. A New York, il rencontre Walter Artzt, un juif ukrainien. Lequel a conçu un tissu spécial qui a la particularité d’être extensible. Frankforter crée l’entreprise FRA-FOR et reçoit de Haas le monopole d’utilisation de son textile en France. C’est ainsi que naît la marque Babygro. Un succès qui permet à Frankforter de devenir le pilier de la reconstruction de la vie juive troyenne.

Au lendemain de la Shoah, il n’y avait plus de lieu de culte juif à Troyes, celui-ci ayant été endommagé pendant la guerre. Dans les années 1960, Isidore Frankforter et le rabbin Abba Samoun achètent la petite maison dans laquelle se situe l’actuelle Maison Rachi au 5 rue Brunneval, afin d’y installer une synagogue. Puis l’étendirent au 7 et 9, bâtiments acquis en 1966.

Souhaitant repeupler cette communauté fortement impactée par la Shoah, Frankforter et Samoun rencontrent des réfugiés d’Afrique du Nord débarquant à Marseille. Ils leur affirment que, « certes, à Troyes il n’y a ni le soleil, ni la montagne, ni la mer… mais il y a du travail, parce que l’industrie textile est florissante à cette époque ». C’est ainsi que 350 familles composent la communauté juive dans les années 1960.

Mémorial

Lorsque la mairie de Troyes a souhaité rendre hommage à Rachi, elle ne pouvait pas le faire dans l’ancien quartier, à cause de toutes les constructions réalisées depuis que les juifs en avaient été expulsés au Moyen âge. Le choix se porta donc sur le lieu envisageable le plus proche : l’esplanade sur lequel est posé le fameux mémorial en face du théâtre de Champagne, site de l’ancien cimetière juif médiéval.

A l’occasion des 950 ans de la naissance de Rachi, en 1990, le Mémorial Rachi , réalisé par le sculpteur Raymond Moretti, a été inauguré devant un public ému. Parmi eux, Robert Galley, l’ancien maire de Troyes et Elie Wiesel. Ce dernier rappela l’importance de Rachi : « Son commentaire est devenu mon compagnon. Rachi était là, me guidait, me disait que tout est simple malgré les apparences. Je me suis mis à l’aimer au point de ne plus pouvoir m’en passer car, dès lors, je trouvais qu’il était différent, rayonnant d’amitié. »

Constitué d’une sphère en métal de près de 3 mètres, l’artiste s’est inspiré de la Cabbale et on y voit l’acronyme de Rachi en hébreu. Il mesure 2m20 de diamètre. Il est posé sur une vasque hexagonale qui reprend le bouclier de David et l’Hexagone représentant la France.

Deux lieux centralisent aujourd’hui l’activité culturelle et religieuse du judaïsme troyen. La Maison Rachi et l’Institut universitaire et culturel européen Rachi, apportant une approche complémentaire à l’appréciation de l’œuvre du grand maître.

L’Institut universitaire et culturel européen Rachi

Construit en 1990, dans le même esprit de célébration des 950 ans de la naissance de Rachi que le Mémorial, l’Institut universitaire et culturel européen Rachi occupe aujourd’hui une place importante dans l’étude juive mais aussi dans le partage interculturel. Par l’étude de la langue hébraïque, des autres langues sémitiques et des civilisations et pensées comparées. En se posant la question de l’approche culturelle et scientifique de la religion. La mairie de Troyes, ainsi que la médiathèque et l’Université de Reims participent activement au partage de l’œuvre et de l’influence de Rachi, à la fois sur les études bibliques, linguistiques et culturelles. De nombreux événements artistiques y sont également organisés.

Rencontre avec Gérard Rabinovitch, vice-président de l’Institut universitaire et culturel Rachi (IUCR).

Jguideeurope : Quand et comment est née l’idée de créer l’Institut ?

Gérard Rabinovitch : Il est indispensable de retenir que l’Institut universitaire et culturel européen Rachi a été fondé il y a plus de trente ans à l’initiative de René Samuel Sirat et de Robert Galley. Chacun, et ensemble, ils imprimèrent, du sceau des engagements de leurs personnalités, l’esprit qui anime l’Institut. Ce sont deux personnalités d’exception.

René Samuel Sirat, était professeur des Universités, chargé de mission de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, pour l’enseignement de l’hébreu. Il fut aussi professeur à l’INALCO durant trente ans, où il dirigea la section d’études hébraïques et juives. À côté de ces activités universitaires, il fut grand rabbin de France de 1981 à 1988. Et à l’intersection de ses deux titres, il a fondé la chaire à l’UNESCO « Connaissance réciproque des religions du Livre, et enseignement pour la Paix ». La Nation française l’éleva au titre prestigieux de Grand Officier de l’Ordre national du mérite.

Quant à Robert Galley, ce fut ce qu’on nomme, avec considération et admiration en France, un Résistant de la « première heure », promu au titre de « compagnon de la Libération ». Il était un ingénieur diplômé de l’École centrale de Paris, mais surtout un homme politique, plusieurs fois ministre de 1968 à 1981, député de l’Aube et maire de Troyes. De tradition chrétienne, il a été très engagé dans le mouvement des Amitiés judéo-chrétiennes, dont il reçut le Prix en 1995. Lui aussi fut salué comme une grande figure au service du pays, en étant élevé au titre de Grand officier de la Légion d’honneur.

L’esprit de la Résistance, l’exigence de niveau universitaire, un humanisme biblique, une herméneutique des textes fondamentaux, et le dialogues des cultures, reçu d’eux en héritage, inspirent l’activité de l’Institut Rachi.

C’est donc, depuis l’élan inspiré et initial de ses deux fondateurs et de leurs successeurs – dont nous citerons Nelly Hanson qui en assura la perpétuation d’esprit -, que l’Institut universitaire et culturel européen Rachi se définit comme un établissement dévolu aux Humanités (humanités bibliques et juives, et humanités européennes dans leurs intersections, ensemencements, ou tensions) au sens académique de l’enseignement supérieur et laïc. Il délivre des cours, des séminaires, des groupes de recherches, des conférences, et des colloques. Mais encore des expositions, des soirées et évènements artistiques autour de la musique, de la littérature, de la poésie et du cinéma.

Précisément, avec l’ensemble de ces instruments didactiques, l’Institut Rachi se propose de donner des outils et des repères de pensée et de réflexion sur ce qu’on peut appeler les cultures monothéistes. La transmission de la pensée et des cultures juives dans toutes leurs diversités est un de ses axes, ainsi que la mise en rapport et la mise en dialogue avec les autres cultures monothéistes, sur les grands questionnements éthiques et épistémologiques de nos sociétés contemporaines. Cela me parait, par évidence, imprégnant dans l’indication magistère du nom de Rachi.

Que vous inspire justement le nom de Rachi et la richesse de ses enseignements ?

Le nom de Rachi – acronyme de Rabbi Shlomo Ben Izhak dit encore « HaTzarfati » (Le Français ») -, sa personne, telle qu’on l’a rapportée « simple » et « modeste » ; son existence, celle du fondateur d’une École qui eut des élèves venant de tout le continent de son temps ; son œuvre, si importante qu’elle est venue – sous le nom de Commentaire Rachi – s’adjoindre au corpus talmudique pourtant considéré comme clôt depuis des siècles ; tout ensemble, estampille et jalonne bien des chemins de l’Europe érudite juive, et celle non juive qui s’en inspira.

Pour l’anecdote mais pas anodine, le Commentaire Rachi fut le premier livre imprimé en hébreu en 1475 à Reggio en Italie. À la fois, donc, rabbin, exégète, talmudiste, poète, légiste, et décisionnaire, nous pouvons dire qu’il figure – par sa personne, par sa vie, par son œuvre – une sorte d’idéal-type incarné des trois champs de l’intellectualité récurrente de l’érudition juive : l’étude exégétique, le juridique et la poésie. Ajoutons à ce portrait qu’il emblématise l’intrication des positions d’élève auprès de ses maîtres (ceux de Mayence, puis de Worms) et de maître à son tour auprès d’élèves (à Troyes) telle que la socialité juive la vénère, dans un enchainement continu.

Mais, davantage peut-être encore, pour un établissement d’enseignement tel que l’Institut, il personnifie – à mon sens – ce que peut-être le trait d’une subjectivité d’éducateur, en son noyau d’existence et dans tous les horizons d’une vie justifiée par ses actes. On pourrait, au plus simple, déjà le souligner dans le fait – si rare dans son époque – d’avoir eu le souci d’enseigner ses trois filles (Miriam, Rachel, Yokhebed). Elles se marièrent plus tard avec trois de ses meilleurs élèves de l’École talmudique qu’il avait fondée.

Son trait éducatif est encore activement présent, dans le motif initiateur de son Commentaire. L’élan fécond de ce travail gigantesque se trouvant dans la volonté de rassembler toutes les réponses qu’on peut faire sur le sens des textes à un enfant de cinq ans, en restant le plus concis possible. En chemin de celui-ci, il établit un système cognitif de déduction et de conclusion, fondé sur la mise en relation des dissemblances entre un exemple et un autre.

Ce trait n’est pas moins patent dans ses Responsa qui permettaient à des populations juives confrontées à des situations de vie inédites d’y faire face, en inventant pour elles des recettes, remèdes, réponses qui puissent accueillir l’inédit, sans déroger à la Loi éthico-pratique.

Enfin, nous l’observons même jusque dans l’usage qu’il fait du vocabulaire français de son temps. Emprunt justement, pour expliquer « dans le texte » un terme difficile du Pentateuque et du Talmud. Les mots qu’il a empruntés – au motif didactique – au français vernaculaire de son vivant (dit laazim en hébreu) sont si nombreux et riches (1500 pour accompagner le texte biblique, 3500 pour accompagner le texte talmudique) que le Commentaire Rachi constitue – suivant Claude Hagège et Arsène Darmasteter – le plus précieux document que l’on possède sur l’état du français tel qu’il était parlé dans la seconde moitié du Xième siècle.

Voici quelques exemples de laazim : chêne, portail, bordel (cabane, maison), sommeiller, châtaigner, cannelle, bandeau, chat-huant, pape, fourgon, coudrier, vire, aigrin, contrefait, vautour, assiégeur, aise, huisserie, houblon, fusil, orme… Et aussi le fameux tcholent, de Chaud lent !

Nous avons avec Rachi non seulement une figure magistère de l’érudition juive, mais un personnage sublime de l’idéal européen de culture par l’Éducation.

Et si je peux me permettre, j’ajouterais, concernant Rachi, que lui vont à merveille, certaines des formules d’Heinrich Heine et d’Abraham Heschel qu’ils posèrent sur la présence, l’existence, la condition juive, dans le monde et sa contribution. En les fusionnant et les appliquant à son propos, je les résumerais ainsi : Rachi ne fut pas un constructeur de Pyramides, mais un Bâtisseur du temps. Vous comprenez qu’éducateur dans son essentialité d’être, Rachi est le nom le plus honorant comme indicateur de route pour l’Institut, sa direction, et ses équipes à Troyes.

Quels sont les projets contemporains auxquels participe l’Institut universitaire et culturel européen Rachi ?

Parmi tous ses travaux, et en lien avec ses missions éducatives et culturelles, l’Institut est partenaire du projet GIP Rachi, un groupement d’intérêt public « Rachi-Troyes et Grand Est créé en 2023 par l’Etat (représenté par la Préfecture de l’Aube), la Région Grand Est, le Département de l’Aube et la ville de Troyes, avec le Consistoire de Paris. L’objectif visé par le GIP Rachi, est de porter la candidature de Rachi de Troyes au label « Patrimoine européen » de l’Union Européenne en 2025. Ce qui devrait être d’évidence pour qui prend la mesure de tout ce qu’il symbolise.

Sinon, sous le chapiteau du poème d’Hésiode (« Les travaux et les jours »), l’Institut Rachi participe de projets d’enseignements avec des partenaires éducatifs tels que l’Université de Reims Champagne Ardennes, l’Université de Technologie de Troyes, l’École supérieure de Design, Y Schools, le lycée Marie de Champagne ; et à Paris, avec l’Institut européen Emmanuel Levinas de l’AIU.

Il participe à des activités culturelles avec la Médiathèque Jacques Chirac, les Amis de la Médiathèque de Troyes Champagne Ardennes, la Maison du Boulanger, l’Espace culturel Didier Bienaimé, Aube Musique ancienne, les Passeurs de texte, et la Protection judiciaire de la jeunesse.

Il entretient aussi des liens dans l’Europe académique sous forme d’enseignements et de colloques, et avec plusieurs Centre culturels de représentations étrangères en France, notamment de l’Europe de l’Est. Par exemple, le Centre culturel de Pologne, celui de Lituanie. Et espère bien les développer.

Maison Rachi

En 2017, la Maison Rachi a été créée à intérieur de l’espace synagogal datant des années 1960. Des rénovations ont été réalisées ces dernières années à l’intérieur avec l’installation d’une très belle verrière, alliant les époques. Le lieu propose une exposition permanente riche et variée. Il offre également la possibilité de consulter tous les ouvrages contenant des textes de Rachi dans sa bibliothèque, mais aussi grâce à des recherches numériques.

Ce lieu se nomme la maison Rachi, la synagogue Rachi et non la maison de Rachi ou la synagogue de Rachi, parce que le grand maître résidait probablement dans l’ancien quartier juif. Ce qui surprend les visiteurs arrivant à Troyes, c’est l’absence de trace matérielle. Les muséographies n’étant pas à la mode à l’époque de Rachi, le manque de moyens financiers et la situation difficile des juifs de France à la fin du Moyen Age firent que beaucoup de choses se sont perdues avec le temps. Ce fut donc la volonté principale de la maison Rachi de faire découvrir à un large public l’œuvre et la vie du plus grand exégète et de l’auteur français le plus publié au monde.

A la fin du 20e siècle, des travaux d’entretien du bâtiment conséquents s’imposaient. La Fondation Edmond J. Safra-Genève finança le début de ces travaux. D’autres institutions, ainsi que des particuliers vont participer à ce financement par la suite.

A l’entrée, on est accueilli par les magnifiques vitraux de Flavie Serrière Vincent Petit qui représentent l’arbre généalogique de Rachi. Ils ont été réalisés en 2016, avec l’aide de l’historien du judaïsme Gérard Nahon et de la commissaire d’exposition Delphine Yagüe. Arbre dont les racines sont les noms de ses trois filles, Miriam, Yokhebed et Rachel. Suivent les nombreuses branches et oiseaux posés dessus, permettant à sa pensée de partir au loin vers les cieux et de revenir peupler les commentaires de textes religieux aux quatre coins du monde pour tant de générations…

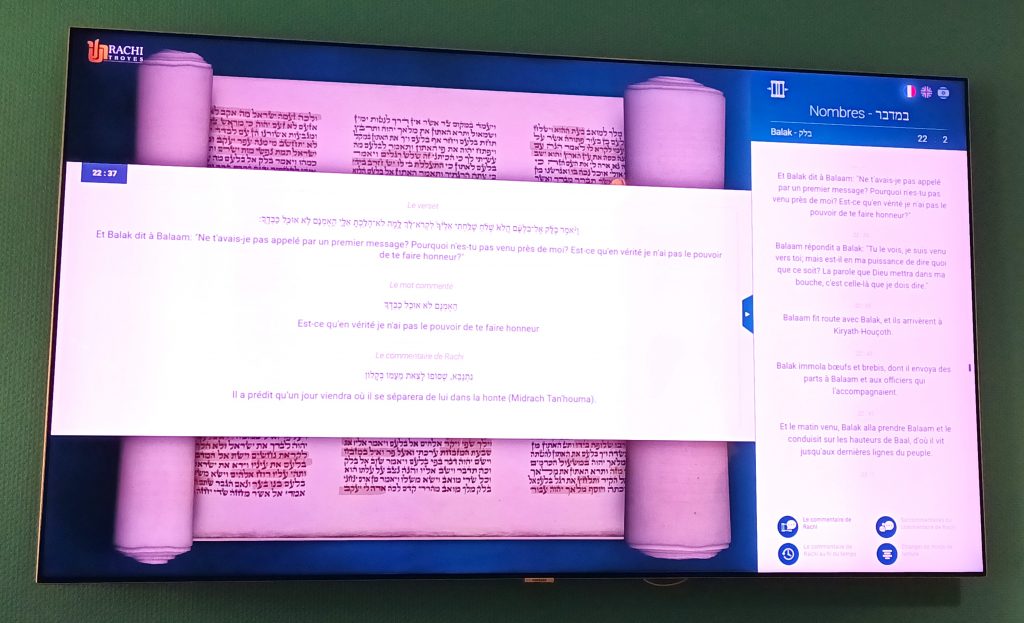

La paracha de Balak a été choisie pour accompagner la muséographie du bâtiment. Celle qui raconte l’histoire du roi Balak envoyant Bilam pour maudire le peuple d’Israël. Un ange apparaît et l’encourage à faire le contraire. Lorsqu’il arrive devant le campement des temps de Jacob, il va réciter la bénédiction : « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël ! » Ce texte, sélectionné par la Maison Rachi, est envoyé à l’architecte afin qu’il s’en inspire pour ses travaux.

La particularité de la synagogue de la Maison Rachi est d’être située dans une cour intérieure, sous une verrière. La résille métallique qui jouxte la verrière symbolise les tentes de Jacob. Anecdote amusante, les travaux prenant plus de temps que prévu, la date de l’inauguration fut repoussée et le hasard fit que celle-ci se déroula la semaine de la paracha de Balak.

Tous les textes de Rachi retrouvés sont présentés dans la très belle bibliothèque. 1800 tomes en des langues très différentes, aussi bien en français, allemand, anglais, espagnol et italien.

Le chemin parcouru nous permet d’apprécier une muséographie très particulière pour chaque pièce, avec des objets et textes anciens, ainsi que des écrans de diffusion vidéo et de recherches. Afin de raconter à la fois la vie de Rachi, son époque, mais aussi les fondements du judaïsme. Permettre à un grand public de comprendre et de contextualiser cette histoire. On a été étonné par un film animé où les spectateurs suivent des personnages d’époque, dont Rachi, en train de donner un cours. Avec les voix de Marc-Alain Ouaknine, Rébecca Eppe et Zacharie Yagüe.

Au 2e étage, une pièce est consacrée aux activités de la communauté juive de Troyes après-guerre, notamment les événements organisés par les Eclaireurs Israélites. De nombreuses photos sont exposées sur ces murs, dont celles d’un des Troyens contemporains les plus célèbres, l’humoriste Raphaël Mezrahi. Lequel fait d’ailleurs souvent référence à sa ville natale dans son œuvre.

Dans la salle suivante, on découvre un texte biblique numérisé, facilitant l’accès rapide à chaque paracha. Et cela en français, anglais et hébreu. On découvre dans cette pièce des textes de penseurs chrétiens de la fin du Moyen-Âge qui étudiaient Rachi, dont Nicolas de Lyre. Lequel pointe les apports de Rachi à sa compréhension de la Bible. Luther va se servir de Rachi afin de parfaire sa traduction de la Bible en langue vernaculaire. Dans la salle suivante, on aperçoit des exemples de laazim.

Jean-No, un artiste lorrain, a créé une œuvre avec des lettres en métal avec les caractères de Rachi. Avec le nom en inox et la même base en forme hexagonale, comme celle qui se trouve au mémorial de Rachi, en face du théâtre Champagne. Dans la petite cour intérieure, on contemple la fameuse œuvre du « Buisson ardent ».

Lors des travaux a été envisagée la possibilité d’installer un ascenseur, notamment à l’attention des personnes à mobilité réduite, comme il est coutume dans tous les musées contemporains. Néanmoins, la maison Rachi se situant dans un immeuble classé, une autorisation spéciale fut requise. L’accord prévoyait d’installer un ascenseur à l’extérieur, installé dans la cour et qui permette l’accès aux différents étages. Afin de cacher un petit peu l’ascenseur dans cette cour, une œuvre d’art a été créée par-dessus mesurant neuf mètres de haut sur un mètre cinquante de large. Un travail effectué par Flavie Serrière Vincent-Petit, dont l’œuvre nous accueillit à l’entrée de la Maison avec son arbre généalogique et que l’on suivra tout au long de créations présentées le long du parcours.

Rencontre avec Jean-David Bensaïd, Pôle développement de la Maison Rachi.

Jguideeurope : Quels types de visites proposez-vous ?

Jean-David Bensaïd : Aujourd’hui nous proposons deux types de visites guidées, d’une heure ou de deux heures. Actuellement, nous travaillons à la mise en place de visites libres. Ce parcours intégrerait la synagogue, la bibliothèque et l’oratoire dans une scénographie renouvelée et innovante qui devrait être opérationnelle au printemps prochain.

Quelles autres activités sont organisées à la Maison Rachi ?

Les évènements sont nombreux. Nous venons par exemple d’accueillir Arlette Testyler, rescapée du Vel d’Hiv, qui a permis de réunir par son témoignage 2 000 élèves au théâtre de Champagne. En décembre 2024, nous recevions François Guillaume Lorrain pour son livre dédié aux Justes, qui figurait sur la liste des trois derniers essais retenus pour le prix Renaudot 2024. La Maison Rachi peut même être parfois privatisée à l’occasion de certains évènements comme la réception du séminaire annuel de la Bibliothèque Nationale d’Israël en février prochain.

Et puis la Maison Rachi, c’est également une maison d’édition. Nous éditons régulièrement des livrets, qui permettent de découvrir par un travail de vulgarisation assez fin, de nombreuses thématiques telles que les droits des femmes ou l’antisémitisme. Notez d’ailleurs que nous avons retravaillé toute notre gamme pour davantage de cohérence avec le grand éditeur new-yorkais Prosper Assouline.

Et enfin, et j’allais dire surtout, Maison Rachi c’est avant tout une synagogue très dynamique. Nous avons la chance d’avoir un rabbin, Mickael Amar, qui est très actif et qui, en étroite collaboration avec nos deux co-présidentes et notre vice-présidente de l’association cultuelle, organisent régulièrement des activités communautaires pour les fêtes et pas uniquement. Les chabbath pleins se multiplient, ce qui nous permet d’accueillir dans d’excellentes conditions les visiteurs qui souhaitent passer un moment privilégié dans la ville de Rachi.

Pouvez-vous nous raconter une visite qui a particulièrement ému les gens travaillant à la maison Rachi ?

Philippe Bokobza, l’un des deux cofondateurs avec le Président de la Maison Rachi, René Pitoun, m’a raconté la visite très touchante d’un de nos visiteurs qui, face aux tables numériques devant lesquelles on peut découvrir chaque paracha de l’année, a trouvé celle de sa bar mitzvah. Il s’est retrouvé plongé des décennies en arrière et s’est alors mis à chanter, les larmes aux yeux.

Ces tables, uniques au monde, permettent d’accéder directement au texte sacré et sont très appréciées par nos visiteurs. Adultes comme enfants se retrouvent plongés dans les commentaires de Rachi en français, anglais et en hébreu et provoquent réellement une émotion.

Et pour finir cette présentation et vous souhaiter une agréable visite, quelques aphorismes de Rachi :

Tout plan formulé dans la précipitation est insensé.

Soit certain avant d’interroger ton Maître sur ses raisons et ses sources.

Les Maîtres apprennent des discussions des élèves.

Celui qui étudie les Lois et ne comprend pas leur sens ou ne peut pas expliquer leurs contradictions, n’est qu’un panier plein de livres.

Ne blâme pas ton prochain de manière à lui faire honte en public.

Obéir par amour est mieux qu’obéir sous l’effet de la peur.

Une communauté juive s’installa dans la ville dans les années 1750, avec de nombreux artisans parmi eux. La population juive évolua rapidement au XIXe siècle, passant de 1 559 en 1815 à 2 918 en 1847. L’installation de rails et le développement des industries du bois et des céréales accélérèrent la croissance de la ville.

En 1898, il y avait près de 5 000 artisans juifs en ville. Les professions devinrent plus diverses. On trouvait de nombreux juifs dans l’industrie ferroviaire, l’agriculture, le travail des matières comme le cuir et les tissus. Les mouvements ouvriers du Bund et le Poalei Zion se développèrent, ainsi que des mouvements d’autodéfense face aux pogroms.

À cette époque, les 32 400 juifs représentaient près de la moitié de la population de la ville. D’éminents rabbins étaient issus de ses yeshivot, comme le mitnagged Meir Simhah Hakohen et le hassid Joseph Rozin.

La Première Guerre mondiale provoqua la destruction d’une partie de la ville et la fuite de nombreux habitants. Dans les années 20, il n’y avait plus que 11 000 Juifs. Les mouvements sionistes y rencontrèrent un certain succès, ainsi que les six écoles juives qui accueillirent de nombreux élèves.

L’occupation soviétique en 1940-1 provoqua la fermeture des mouvements, organisations et institutions juives. L’enseignement dans les écoles juives fut autorisé uniquement en se basant sur le curriculum russe.

Lorsque les nazis occupèrent la ville en 1941, un pogrom fut organisé. Les synagogues furent brûlées ou réquisitionnées. 1 150 juifs furent assassinés en une semaine et les 15 000 juifs restants placés dans des ghettos. De nombreux autres massacres s’y déroulèrent pendant la guerre. Ainsi, à Daugavpils, 9 000 juifs furent assassinés pendant la Shoah.

En 1970, une communauté de 2 000 juifs s’y était reconstituée, disposant d’une synagogue en activité. Suite à l’émigration, il ne reste plus aujourd’hui que quelques centaines de juifs à Daugavpils.

La synagogue restante a été construite en 1850. Elle se trouve dans une partie centrale de la ville. Au deuxième étage, elle accueille le musée juif de la ville. Toute visite requiert une demande préalable.

Le grand peintre Mark Rothko, auquel la fondation Vuitton a consacré une exposition fin 2023, est né à Daugavpils en 1903. En 2013, un musée en son honneur est inauguré dans la ville, en présence de sa fille Kate.

La plus ancienne pierre tombale juive trouvée à Wroclaw (Breslau) remonte à 1203, indiquant qu’à cette époque Wroclaw abritait une communauté juive. En 1290, Wroclaw était la deuxième plus grande communauté juive d’Europe centrale et orientale, après Prague. Les juifs de la ville travaillaient principalement comme prêteurs sur gage et commerçants ; une plus petite minorité pratiquait l’artisanat.

Histoire de la communauté juive

Au XIVe siècle, toutefois, les Juifs de Wroclaw sont victimes de violences. Après un pogrom en 1349, environ 5 familles survivent parmi les 70 d’origine. 41 juifs sont jugés et brûlés sur le bûcher en 1453 après avoir été accusés de profanation d’hostie. La même année, la communauté juive est expulsée de la ville. Deux ans plus tard, la ville obtint le statut officiel d’intolérance. Jusqu’en 1744, il était interdit aux juifs de vivre à Wroclaw. Ils ne pouvaient s’y rendre que pendant les foires annuelles.

En 1741, la ville est annexée par la Prusse et, en 1744, Frédéric II autorise les Juifs à y reformer une communauté officielle. La population juive augmente rapidement. En 1747, 532 Juifs vivaient à Wroclaw (1,1% de la population totale). En 1810, ce nombre avait grimpé à 3 255 (5,2%).

Wroclaw devient un centre important pour la Haskalah (les Lumières juives). Les deux communautés – les orthodoxes et les libéraux – étaient actives dans la vie religieuse et culturelle des juifs de la ville et étaient dirigées par d’éminents rabbins et érudits. Le nombre de résidents juifs dans la ville était de 19 743 en 1900 et de 10 300 en 1939.

En novembre 1938, les activités culturelles, sociales et éducatives de la communauté sont interdites et les synagogues et les écoles juives sont détruites pendant les pogroms de la Nuit de cristal.

À partir de septembre 1941, les juifs sont chassés de chez eux et leurs biens et entassés dans les maisons juives (Judenhaus). Ils sont déportés quelques mois plus tard dans des camps de transit avant le convoi vers d’Auschwitz. Entre novembre 1941 et l’été 1944, les juifs de Basse-Silésie, y compris ceux de Wroclaw, sont déportés dans 11 convois. Le premier conduit les juifs à Kaunas, où tout le transport est abattu. Les convois ultérieurs envoient les Juifs dans les camps d’extermination de Sobibor et Belzec, ou à Terezin et Auschwitz. Certains juifs sont envoyés dans des camps de travail temporaires. En 1943, seuls les conjoints de mariages mixtes et certains enfants sont encore à Wroclaw. Les 150 derniers juifs de la ville sont déportés à Gross-Rosen en janvier 1945, où ils sont tous tués.

À partir de mai 1945, Wroclaw devient un centre de transit pour les survivants juifs revenant des camps de concentration de Silésie et de Pologne. Les juifs des anciens territoires polonais annexés à l’Union soviétique pendant la guerre commencent à arriver dans la ville par vagues à partir de 1946, faisant de Wroclaw la plus grande communauté juive de Pologne. Bien que le nombre de Juifs à Wroclaw ait culminé à 17 747 en 1946, après le pogrom de Kielce en juillet de la même année, ce nombre diminue considérablement. Ainsi, au printemps 1947, environ 15 000 Juifs vivaient à Wroclaw.

La communauté juive d’après-guerre reconstruit une communauté religieuse, des écoles, des coopératives juives et un théâtre juif, ainsi que d’autres organisations et partis politiques. La population juive continue de chuter, principalement en raison de l’émigration. En 1960, il restait 3 800 Juifs dans la ville.

La guerre des six jours et l’antisémitisme entraînent une augmentation sensible de l’émigration après 1967. Dans ce sillage, l’école et le théâtre juif ferment leur portes. En 1974, il y avait 3 000 Juifs à Wroclaw.

Une renaissance juive a commencé à la fin des années 1980. En 2000, la ville a rouvert la société socio-culturelle juive et son école juive. La synagogue dite des cigognes blanches, utilisée par les nazis comme atelier de réparation automobile et pour stocker des biens juifs volés, est reconsacrée à nouveau en 2010 après une restauration à grande échelle.

En 2014, la communauté juive de Wroclaw comptait 350 membres inscrits, ce qui en fait la deuxième communauté juive organisée en Pologne après Varsovie.

Les vestiges de ce qui semble être une synagogue du 14e siècle semblent avoir été trouvés à Wroclaw en 2021. Une découverte effectuée lors de travaux de rénovation dans un immeuble à proximité de l’Historical Institute of the University of Wrocław, sur la 49 Szewska Street.

Les sites de patrimoine juif à Wroclaw

Lors de votre visite à Wroclaw, vous passerez sûrement sans le savoir près de ce qui fut la magnifique synagogue de la ville, incendiée pendant la Nuit de cristal. Un petit mémorial rappelant son emplacement se situe à ul. Łąkowa 6.

Seule synagogue à Wrocław à échapper à la Nuit de cristal, fut la synagogue de la cigogne blanche, construite en 1829. Elle tire son nom de l’auberge dont elle avait pris l’emplacement. Construite par le célèbre architecte Karl Ferdinand Langhans, la synagogue est ironiquement considérée comme un exemple remarquable de l’art sacré protestant du XVIIIe siècle. Le bâtiment est discrètement caché dans une cour, c’est dans ce même emplacement que les membres de la communauté juive furent rassemblés pour être déportés. Gravement endommagée, mais non incendiée grâce à sa proximité avec des bâtiments résidentiels, la synagogue fut laissée à l’abandon après la guerre, avant que la communauté juive puisse enfin la récupérer des mains du gouvernement polonais en 1996 et en entreprendre la restauration. Réouverte en mai 2010, la synagogue sert désormais de lieu de culte, de centre culturel et de branche du Centre d’information juif. Elle comprend une nouvelle salle multi-fonctionnelle au sous-sol de la synagogue, de deux espaces d’exposition sur les balcons dont l’un abrite une exposition permanente sur l’Histoire des Juifs à Wrocław et en Basse-Silésie ; la seconde est quant à elle réservée aux expositions temporaires. Un bain rituel a été inauguré en janvier 2019.

Juste à côté de la synagogue, vous trouverez la Fondation Bente Kahan, qui organise des événements mensuels, notamment des expositions, projections de films, ateliers, conférences, concerts, représentations théâtrales, etc. Vous trouverez dans la même rue un second centre culturel juif : après des travaux de rénovation, le centre d’information juif abrite également le café CIŻ : un café casher, une librairie et un centre d’informations touristiques. En plus d’être un nouveau lieu pour des conférences, des ateliers et d’autres événements liés au judaïsme, cette organisation organise également des visites à pied juives de Wrocław. Pendant que vous y êtes, dégustez des collations moyen-orientales et le petit-déjeuner israélien servi toute la journée. Notez que ce centre juif édite également le magazine judéo-polonais Chidusz.

Fondé en 1856, avec plus de 1 200 pierres tombales, l’ancien cimetière juif est peut-être le témoignage le mieux préservé de l’importance de la communauté juive d’avant-guerre de Wroclaw. Fermé en 1942, le cimetière tomba rapidement dans un état de délabrement total. En 1945, il fut transformé en forteresse par les nazis. Des combats acharnés y eurent lieu, comme en témoignent les impacts de balles dans de nombreuses pierres tombales. La rénovation a commencé dans les années 1970 et, en 1991, y a été inauguré un musée de l’art sépulcral juif. En effet, la beauté et la diversité des styles et des symboles classent ce lieu au rang des plus beaux cimetières juifs d’Europe. De nombreux personnages remarquables y sont enterrés, notamment l’historien Heinrich Graetz, ou encore Ferdinand Lassalle. Cependant, malgré ces modestes efforts de rénovation, le cimetière de la rue Ślęna reste un sanctuaire sauvage. Un livret d’accompagnement très instructif.

Situé au nord-ouest du centre-ville, le nouveau cimetière juif a été fondé en 1902 lorsque le cimetière de la rue Ślężna devint trop petit, et est toujours utilisé par la communauté juive de Wrocław. Il n’a cependant pas été épargné par les ravages du temps et son état contraste nettement avec les cimetières catholiques bien entretenus des alentours. Comprenant 11 hectares et environ 8 000 tombes, il s’agit du cinquième plus grand cimetière juif de Pologne. Il a été déclaré monument historique pour la grande diversité des styles esthétiques et architecturaux des pierres tombales. Le tombeau le plus remarquable est dédié aux soldats juifs de l’armée allemande tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale ; leurs 432 noms sont gravés au sommet du monument. Le cimetière fait actuellement l’objet de travaux de rénovation et n’est ouvert au public que du 1er mai au 30 octobre, les mercredis (14h – 17h) et les dimanches (09h – 13h), 20 % environ du lieu étant fermé au public. Pour vous y rendre, prenez les tramways 10, 33, 20 ou 3 en direction de Pl. Jana Pawła II et descendez à ‘DH Astra;’ le trajet dure environ un quart d’heure.

À la chute de Carcassonne en 1209, les juifs de Béziers se réfugient en Catalogne et refondent une communauté dans la petite ville d’Olot. On sait en effet que les communautés juives du Languedoc et de Catalogne entretenaient des relations commerciales, culturelles et religieuses. Au XIIIe siècle, la Catalogne a donc absorbé un nombre important de juifs fuyant la guerre qui faisait rage dans le Languedoc.

Olot ayant été détruite dans un tremblement de terre en 1427, il ne reste pas de traces de la présence juive dans cette ville dès 1209. La seule preuve irréfutable de l’établissement de la communauté de Béziers à Olot est la dédicace de la nouvelle synagogue dans une pierre qui fut retrouvée dans les années 1940, dans les ruines de la chapelle du cimetière d’Olot, incendié au début de la guerre civile espagnole. Elle est actuellement exposée au musée-trésor de l’église Sant Estève d’Olot.

Source : Musée-trésor de l’église Sant Estève d’Olot – Carme Grau i Oliveras

Une communauté juive a existé à Thann dès le XIIIe siècle. En 1350, des sources font état d’une rue juive dans la partie nord-est de la ville. Cette communauté thannoise est restée importante : on comptait en effet 630 juifs à Thann en 1885. Avant la Seconde Guerre mondiale, la communauté s’élevait à 160 âmes.

La synagogue de Thann a été construite une première fois en 1817 dans le style néo-byzantin. En 1859, le nombre de fidèles dépasse les capacités du bâtiment. La synagogue est donc détruite puis reconstruite en incorporant le terrain de l’ancienne prison adjacente. La maison du rabbin est construite dans la foulée.

En 1915, l’édifice est en partie détruit par un bombardement et rénové en 1922. Saccagée sous l’Occupation et transformé en winterhilfswerk (service d’aide aux démunis mis en place par les Nazis), la synagogue est à nouveau remise en état en 1948. Elle est de nouveau rénovée en 1975, et depuis 2013 par l’Association des amis de la synagogue de Thann. Cela, afin de préserver le patrimoine culturel juif et sa mémoire. Parmi les travaux effectués par l’association ces dernières années : restauration des coupoles, de la toiture, des vitraux et du mikvé.

En 2014, des fouilles sont entreprises dans la cour de la synagogue. À cette occasion fut retrouvé et dégagé le mikveh datant de 1860.

Jusqu’en 1798, les juifs de la ville étaient enterrés à Jungholtz. Au cimetière juif de Thann, la tombe la plus ancienne remonte à 1799, la plus récente à 1916. Roger Hamon, lors de son travail de déchiffrage des épitaphes, a attiré l’attention sur le fait exceptionnel qu’à Thann de nombreuses stèles s’inspirent du style gothique de la collégiale, comme pour s’efforcer de répondre et d’être en harmonie avec l’église catholique (ce qui lui laissait penser que les sculpteurs étaient vraisemblablement les mêmes que ceux qui entretenaient la Collégiale Saint-Thiébaut de Thann). On remarquera également que, contrairement à l’obligation qui leur est faite après l’annexion de 1870 de n’utiliser que la langue allemande pour leurs inscriptions, les juifs adoptaient toujours l’hébreu et le français.

Le vieux cimetière a fait l’objet d’une opération de restauration, à l’initiative de l’Association des Amis de la Synagogue de Thann, en juillet 2015. Un nouveau cimetière a ensuite été aménagé rue d’Aspach, au lieu-dit Steinacker. Une stèle en pierre gravée porte le nom des juifs thannois déportés.

La synagogue, le mikveh, la maison du rabbin et le cimetière sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 2016.

Sources : Association des amis de la synagogue de Thann ; Wikipédia

Peu de juifs habitaient l’Albanie à travers les siècles, mais comme indiqué dans la page de présentation du pays, il s’agit du seul pays européen qui a fortement augmenté sa population juive pendant la Seconde Guerre mondiale grâce au courageux accueil de réfugiés venant des régions environnantes.

Ainsi, en 1939, une centaine de familles juives s’y installèrent, dont les deux tiers à Tirana. Un peu plus tard dans l’année, une centaine de juifs allemands purent s’y réfugier également.

Bien que le pays compta 200 juifs en 1969, la plupart habitant à Tirana, il n’y avait pas de communauté organisée, ni de rabbin. Suite à la chute du mur de Berlin, la plupart des juifs albanais émigrèrent en Israël.

En 1996, 25 juifs étaient recensés à Tirana. Un émissaire de Chabad, installé en Grèce, assura un service minimum à la synagogue Hechal Shlomo de Tirana.

Renaissance juive à Tirana

En 2010, le rabbin Joel Kaplan, qui occupa les fonctions d’émissaire de Chabad à Salonique auparavant, fut nommé en présence du Premier ministre albanais Sali Berisha et du Grand rabbin israélien Shlomo Amar, ainsi que des représentants locaux des cultes musulman et chrétien. Une première depuis 70 ans.

Il y a actuellement une communauté juive à Tirana.

En 2020, un Mémorial a été inauguré honorant les victimes juives de la Shoah et les Justes albanais qui les sauvèrent. L’inauguration s’est déroulée en présence du Premier ministre Edi Rama.

Sur les 50 à 200 juifs recensés en Albanie en 2021, la plupart habitent à Tirana.

La vieille ville de Berat est un site du patrimoine mondial, connu sous le nom de la « ville aux mille fenêtres ». En effet, les maisons blanches de la ville et leurs fenêtres encadrées de bois sombre semblent comme superposées les unes aux autres.

Perpendiculaire à la rue Antipatrea vous trouverez la rue des juifs.

Musée juif de Berat

Mais surtout, vous trouverez à Berat le seul Musée juif d’Albanie. Le Musée Solomoni a été crée en 2018 par Simon Vrusho. Ce passionné collectionne et expose des centaines de documents, photographies et artefacts retraçant 2000 ans d’histoire juive en Albanie. Il raconte également le sauvetage par les Albanais de confessions musulmane et chrétienne des juifs pendant la Shoah. A la mort de Vrusho, l’homme d’affaires franco-albanais Gozmend Toska a financé sa réouverture et son agrandissement dans un autre quartier de la ville.

Lieu d’enterrement de Sabbatai Zevi ?

On notera également que certaines sources affirment que le faux messie Sabbatai Zevi serait inhumé à Berat. ceci explique l’implantation d’une communauté Deunmé à Berat au XVIIe siècle. La ville est restée un lieu de pèlerinage des fidèles de Zevi jusqu’au XXe siècle. Vous pouvez visiter la tombe supposée du mystique dans la Mosquée du Sultan vous la reconnaîtrez grâce à sa calligraphie turque. De l’autre côté de la cour se visite une mosquée de taille plus modeste. Vous remarquerez au-dessus de la porte d’entrée des motifs floraux ressemblant à s’y méprendre à des étoiles de David – indiquant peut-être que ce bâtiment fut autrefois un lieu de culte deunmé.

Il raconte le sauvetage par les Albanais de confessions musulmane et chrétienne des juifs pendant la Shoah. Il a été créé par le professeur Simon Vrusho qui consacra une grande partie de sa vie au partage de ce courage. A sa mort, l’homme d’affaires Gozmend Toska a financé sa réouverture et son agrandissement dans un autre quartier de la ville.

Né à Smyrne (l’actuelle Izmir) en 1626, dans une famille de drapiers originaires du Péloponnèse, kabbaliste exalté, Sabbataï Zevi, convaincu d’être le Messie, entraîna dans la tourmente les communautés juives de l’Empire ottoman. Pour son exégète moderne le plus pénétrant, Gershom Scholem, ce mouvement religieux et insurrectionnel s’est développé sur fond de mysticisme cabalistique, forme dominante de la piété juive de l’époque.

Dès l’expulsion d’Espagne, des penseurs juifs s’étaient interrogés sur la signification d’une telle catastrophe, la rapprochant des destructions du Temple de Jérusalem. « Je pense que ces épreuves, dira un rabbin à Rhodes en 1495, sont les douleurs de l’enfantement du Messie. » Ainsi peut-on comprendre l’enthousiasme et les espérances qui suscita le fulgurants mouvement messianique du smyrniote, en dépit de son excommunication par les rabbins de Jérusalem. En 1665, Sabbataï Zevi décide de partir à Istanbul. Arrêté par les autorités ottomanes, contraint de choisir entre le martyre et la conversion à l’islam, le prétendu Messie choisit de se plier.

Certains de ses partisans considèrent cette apostasie comme une étape indispensable à la réalisation de sa mission et se convertissent eux aussi à l’islam, tout en conservant leur foi juive et en pratiquant les rites en secret. Cette communauté des deunmés (« ceux qui se sont tournés ») se replia vers la Turquie, à la fin de l’Empire. Certaines grandes familles deunmées jouent, aujourd’hui encore, un rôle important dans l’édition ou l’industrie. Longtemps cachés, restés discrets durant les soixante-dix premières années de la République laïque fondée par Mustapha Kemal, les deunmés turcs commencent à revendiquer ouvertement leur identité et leur histoire.

La grande ville de Vlore fut le centre de la vie juive albanaise à l’époque moderne, même s’il en reste peu de vestiges aujourd’hui.

À proximité du Musée historique de la ville se trouve la rue des juifs. Une plaque sur l’un des bâtiments rend hommage aux habitants juifs de Vlore. Une plaque attenante indique que la rue des juifs est « protégée par l’État ».

Hommage aux sauveteurs albanais

La rue des Juifs a été ainsi nommée après une cérémonie où fut dévoilée une plaque honorant le sauvetage des juifs de la région par les habitants catholiques et musulmans pendant la guerre. Parmi eux, Anna Kohen, qui avec sa famille fut cachée et se réfugia ensuite aux États-Unis, et fut à la source de cette reconnaissance.

Dirigez-vous ensuite vers la mosquée Muradi . Adjacent à l’édifice, vous remarquerez une belle bâtisse de trois étages. Ce bâtiment construit en 1928 fut successivement l’une des trois synagogues de la ville, une bibliothèque, puis une école privée. Il est toujours propriété de la communauté juive.

Sarande, charmante station balnéaire au sud de l’Albanie, est située sur une baie bordée de plages et d’une promenade.

Au centre se trouvent les vestiges archéologiques d’une synagogue du Ve siècle, mais aussi ceux plus récents d’une basilique des débuts du christianisme. Des sols en mosaïque complexes demeurent. Le château Lëkurësi du XVIe siècle est perché au sommet d’une colline au-dessus de la ville.

Merveilles archéologiques de Sarande

Découverte dans les années 1980, puis excavée et restaurée au début des années 2000, la synagogue de Sarande date du Ve siècle et appartenait à une communauté prospère et bien en vue, comme sa localisation au cœur de la vieille ville l’indique. Les visiteurs peuvent aujourd’hui admirer les mosaïques, dont une ménorah et ce qui ressemble à l’Arche sainte. Au VIe siècle, la synagogue est transformée en basilique – puis détruite, probablement pendant les attaques avaro-slaves des années 580-585. Vous trouverez les informations et photographies plus détaillées au Musée archéologique de la ville .

Une communauté juive a vécu de manière irrégulière à Utrecht à partir du XIVe siècle. Au XVe siècle, les juifs vivaient dans le centre-ville, dans une rue qui s’appelle encore aujourd’hui Jodenrijtje (soit quartier juif), située dans une cour derrière la Bakkerstraat. En 1546, les juifs furent bannis d’Utrecht et de ses environs par le roi Charles V. Ainsi, ce n’est qu’au XVIIIe siècle qu’un juif obtiendra pour la première fois le droit de citoyenneté dans la ville.

Au XVIIIe siècle, les juifs se rendant à Utrecht pour participer à sa foire annuelle se rassemblaient pour prier à De Hollandse Tuyn, une maison située dans la rue Boterstraat. Les services religieux étaient organisés par le Reis Chewre, une société d’aide aux voyageurs religieux. Au cours des dernières décennies du XVIIIe siècle, la population juive d’Utrecht s’était tellement développée qu’en 1792 une ancienne église située rue Jufferstraat est louée pour être utilisée comme synagogue. Auparavant, les Juifs résidant à Utrecht priaient dans une maison de Korte Nieuwstraat. L’ancienne église est achetée par la communauté d’Utrecht en 1796. La synagogue est restée en service jusqu’en 1981. Le bâtiment a été restauré à quatre reprises au cours des deux siècles où il a servi de maison de prière à la communauté.

Au cours de la période de domination napoléonienne aux Pays-Bas, Utrecht fut choisie comme siège du rabbinat en chef de la province. Après le redécoupage des communautés juives sous le règne du roi Willem Ier, la résidence du grand rabbin fut transférée à Amersfoort. Dans les années 1830, la communauté d’Utrecht était divisée par une série de conflits sur l’interdiction du yiddish comme langue de prière dans la synagogue.

Jusqu’en 1807, les Juifs d’Utrecht enterraient leurs morts dans un cimetière juif situé près de la ville voisine de Maarssen. En 1808, la communauté achète un terrain pour un nouveau cimetière sur le quai Zandpad, adjacent à la rivière Vecht.

En 1821, une école destinée aux enfants juifs pauvres est construite. Le nombre d’enfants scolarisés augmente tout au long du XIXe siècle, malgré l’intégration continue des enfants juifs dans l’enseignement public à la suite de l’adoption d’une réforme nationale de l’éducation en 1857.

Preuve du dynamisme de la communauté, des branches locales de la Société pour le bien-être des Israélites aux Pays-Bas, de l’Alliance israélienne universelle et de la Société pour la pratique des sciences juives voient le jour. L’orphelinat central israélite ouvre ses portes à Utrecht en 1871.

La population juive d’Utrecht augmente rapidement au cours des premières décennies du XXe siècle. En conséquence, le siège rabbinat régional revient à Utrecht en 1917. Au cours de la même période, de nouvelles organisations juives apparurent à Utrecht, notamment des sociétés sionistes, un mouvement de jeunesse et un club sportif. À l’époque, la majorité des juifs d’Utrecht travaillaient comme commerçants et colporteurs. D’autres juifs de la ville travaillaient comme marchands en gros, fonctionnaires, enseignants, professeurs d’université et avocats.

Durant les premières années de l’occupation allemande des Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, les juifs allemands chassés des zones côtières de leur pays viennent nombreux à Utrecht, formant ainsi une communauté de réfugiés dans la ville. Tous les juifs d’Utrecht sont touchés par les mesures anti-juives mises en place par les Allemands et leurs collaborateurs. En novembre 1940, les juifs sont licenciés de la fonction publique. Le maire d’Utrecht sera démis de ses fonctions en raison de sa réticence à appliquer les mesures anti-juives. Les enfants juifs sont expulsés des écoles publiques d’Utrecht en septembre 1941. En octobre 1941, un représentant du Conseil juif sous contrôle allemand est nommé à Utrecht.

La déportation des juifs d’Utrecht commence en septembre 1942. Cependant, même pendant la période des déportations, la vie juive à Utrecht reste active, à la fois sur le plan culturel et religieux. Le dernier juif, selon les autorités locales, à être resté à Utrecht est déporté dans le camp de détention de Vught en avril 1943. Plusieurs centaines d’autres juifs sont restés cachés, aidés en partie par des groupes de résistance à Utrecht, notamment le Kindercomité. D’autres ont trouvé à se cacher dans les villes et villages voisins de Zeist, Maartensdijk et Loosdrecht.

La synagogue fut mise à feu en 1941, mais l’incendie ne prit pas. La synagogue fut fermée à la suite de l’expulsion du dernier Juif appréhendé dans la ville. Le bâtiment est resté intact pendant la guerre et a rouvert ses portes le 10 mai 1945, juste après la libération d’Utrecht. Des manuscrits de la Torah et des objets cérémoniels de la synagogue avaient été cachés et furent récupérés.

La vie juive a continué à Utrecht pendant la période d’après-guerre. Un monument dédié aux plus de 1000 Juifs d’Utrecht assassinés pendant la guerre a été érigé au cimetière juif en 1948. Un second mémorial se trouve en face du Musée du rail.

En 1981, la synagogue du Springweg, devenue trop grande pour la communauté d’Utrecht en déclin, fut vendue. Depuis lors, les offices religieux hebdomadaires sont organisés dans un local plus petit, doté de l’arche sainte de l’ancienne synagogue ashkénaze de Maarssen (fondée en 1776). La communauté juive d’Utrecht a célébré son 200e anniversaire en 1989.

Le cimetière juif a été restauré en 1990. En 2004, des volontaires de la Fondation pour la pénitence et la réconciliation (Stichting Boete en Verzoening) ont participé à la restauration de 200 pierres tombales au cimetière.

Une communauté juive libérale s’est établie à Utrecht en 1993. Les bureaux et la synagogue de la communauté libérale sont situés dans le bâtiment de l’ancien orphelinat central israélite rue Nieuwegracht. En 1994, le maire d’Utrecht a dévoilé dans l’immeuble une plaque commémorant l’ancien orphelinat. La ville compte également une communauté orthodoxe et un beit habad Lubavitch.

Tous les ans au printemps se tiennent les journées du patrimoine juif d’Utrecht où vous pourrez visiter avec un guide les maisons où ont vécu les membres le plus éminents de la communauté.

Sources : Musée d’Histoire juive d’Amsterdam

En 1610, les fondateurs de Rotterdam autorisent un petit nombre de marchands juifs portugais à commercer dans la ville. Les permis garantissaient leur liberté de culte, et le droit de construire une synagogue et d’établir un cimetière. En 1612, ces dispositions sont contestées par l’église locale. Des familles juives quitte alors Rotterdam pour Amsterdam. Les Juifs restés à Rotterdam prient dans le grenier d’une maison privée et enterrent leurs morts dans le cimetière de Rubroek, situé dans ce qui deviendra plus tard la rue Jan van Loonlaan. Un deuxième groupe de Juifs portugais arrive à Rotterdam en 1647. Parmi eux figurait un ancêtre de la famille De Pinto.

En 1647, le conseil municipal de Rotterdam octroie aux juifs les droits dont jouissaient leurs coreligionnaires à Amsterdam. La communauté juive de Rotterdam s’agrandit rapidement et ouvre une synagogue dans une maison au coin des rues Wijnhaven et Bierstraat. La communauté fonde également une école talmudique, la Jesiba de los Pintos (la yeshiva des Pintos). L’école déménage à Amsterdam en 1669. Au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, la plupart des grandes familles juives portugaises de Rotterdam pratiquent le commerce international.

Au cours des dernières décennies du 17ème siècle, la synagogue de la communauté fut déplacée de Wijnhaven vers de nouveaux quartiers sur Scheepmakershaven, puis sur De Boompjes. Le cimetière juif atteint sa pleine capacité en 1693. Peu après, la communauté en inaugure deux nouveaux l’un après l’autre dans le quartier de Crooswijk. Le plus récent des deux, situé sur Oostzeedijk, a été transféré au 17ème siècle à la communauté ashkénaze de Rotterdam.

L’appartenance à la communauté judéo-portugaise diminue au cours des premières décennies du 17ème siècle. En 1736, la communauté disparaît. Par la suite, les quelques Juifs portugais restés à Rotterdam se revendiquent de la communauté ashkénaze.

Les juifs ashkénazes arrivent en effet à Rotterdam en provenance d’Allemagne et de Pologne au milieu du dix-septième siècle. Leur nombre était suffisamment important dans les années 1660 pour qu’ils s’organisent en communauté. Dans les années 1670, les ashkénazes de Rotterdam avaient leur propre rabbin, synagogue et cimetière. La synagogue, située sur Glashaven, a été consacrée en 1674.

À la fin du dix-septième siècle, tandis que la communauté portugaise diminue, la communauté ashkénaze dépasse la capacité de sa synagogue et, en 1702, la remplace par une nouvelle à proximité. Cette maison de prière fut bientôt fermée au profit de la synagogue de la rue De Boompjes, consacrée en 1725.

Le sous-sol de la synagogue de De Boompjes abritait une salle des fêtes, et la boucherie casher de la communauté ashkénaze se trouvait derrière la synagogue. En 1784, une synagogue annexe est construite à l’arrière de la synagogue. À cette époque, la majorité des Juifs de Rotterdam résidait dans les environs immédiats de la synagogue De Boompjes, centre de la communauté.

La communauté ashkénaze de Rotterdam fonde son école juive en 1737. La même année, elle ouvre un nouveau cimetière rue Dijkstraat. Le cimetière de Kralingen a été agrandi à plusieurs reprises et est resté en service jusqu’à l’ouverture en 1895 d’un nouveau cimetière situé rue Toepad. Ce cimetière reste en usage jusqu’à aujourd’hui. Un autre cimetière juif existait également dans le quartier de Delfshaven.

À la fin du XVIIIe siècle, 2500 juifs vivaient à Rotterdam, la plus grande population juive des Pays-Bas à l’exception d’Amsterdam. À l’époque, la majorité des juifs de Rotterdam travaillait comme petits commerçants. Les pratiques d’exclusion des guildes locales maintenaient les juifs de la ville dans une situation de précarité. L’octroi des droits civiques aux juifs en 1796 change progressivement cette situation. À partir de 1814, sous le règne du roi Willem Ier des Pays-Bas, la communauté juive de Rotterdam confirme son importance régionale en étant nommée siège du rabbinat de la province.

La population juive de Rotterdam quadruple au XIXe siècle grâce au développement économique de Rotterdam qui attirait de nombreux membres de la communauté. Parmi eux, beaucoup de juifs d’Europe de l’Est qui avaient décidé d’émigrer en Amérique via le port de Rotterdam et qui choisissent de rester dans la ville plutôt que de continuer leur route.

La pauvreté persistait toutefois au sein de la population juive de la ville. Diverses organisations humanitaires furent fondées pour remédier à cette situation. Les organisations bénévoles et sociales juives s’épanouissent parallèlement à l’expansion de la population juive de la ville. La priorité est donnée à l’éducation juive des enfants pauvres de la communauté. Les juifs de Rotterdam maintenaient des sociétés funéraires, d’aide aux malades, d’aide aux voyageurs et aux orphelins et personnes âgées. Les organisations religieuses se multiplient et, sur un autre front, les juifs laïcs de Rotterdam animaient une grande variété d’organisations sociales et politiques, ainsi que des clubs de sport et de loisirs.

Le XIXe siècle est également témoin de l’intégration des juifs de Rotterdam dans la société civile. La communauté commence à participer aux affaires municipales et devient également active dans la presse, les affaires juridiques, l’éducation et la médecine.

Alors que la population juive de Rotterdam quitte les quartiers juifs traditionnels et commence à résider dans toute la ville, de nouvelles synagogues sont fondées. Une communauté juive portugaise distincte a vu le jour à Rotterdam au milieu du XIXe siècle, mais ne s’est maintenue que vingt ans. Au cours de sa brève renaissance, la communauté portugaise avait sa propre synagogue et son propre cimetière sur Crooswijk. En 1891, la communauté juive de Rotterdam ouvrit une nouvelle synagogue centrale située sur la Botersloot. Le bâtiment central de la synagogue a été restauré en 1939 et, la même année, il abrite les archives de la communauté.

À la fin du XIXe siècle, des tensions se sont fait jour entre les factions conservatrices et les factions réformistes de la communauté. Les journaux juifs de cette époque reflètent ces divisions. Après sa fondation en 1908, le Nederlandse Zionistenbond (Union des sionistes néerlandais) exerça une forte influence sur une partie de la communauté de Rotterdam.