Petite région par la taille, sa population est nombreuse, notamment grâce aux villes de Bilbao, Saint-Sébastien et Vitoria. Entre ses paysages bien différents mêlant mer et montagnes, on y trouve de nombreux dolmens et menhirs. Dans cette région, la présence juive la plus étonnante est liée à l’histoire très particulière du cimetière juif de Vitoria, que vous pouvez découvrir sur notre page dédiée à la ville.

La région de Murcie est habitée depuis la Préhistoire, comme en attestent des fouilles archéologiques. Souvent conquise par différents peuples, elle devint célèbre pour le développement agricole grâce à un système d’irrigation efficace et ancien.

Dans cette région, peu de traces de la vie juive subsistent, mais une des plus étonnantes du pays se trouve à Lorca, où des fouilles archéologiques récentes permirent de trouver une des plus anciennes et seules synagogues qui précèdent l’Inquisition et qui furent gardées en leur état. Vous serez également étonné en lisant sur notre page consacrée à la ville où elle se situait…

Petite région par sa taille, La Rioja est grande par sa réputation viticole. Elle est également célèbre pour ses monastères et ses chemins de Compostelle. Si la présence juive est très ancienne dans cette région, c’est principalement à Calahorra que vous pourrez l’apprécier. En vous promenant dans son ancien quartier juif, mais en découvrant aussi les vestiges gardés dans ses musées.

Région très ancienne, la Galicie a été marquée, notamment architecturalement, à l’image de la tour d’Hercule, dernier phare romain en activité, par la conquête romaine. Mais aussi par la langue galicienne qui en résulte. La Galice est une région possédant de nombreuses traces des anciennes juderias. Tomberez-vous sous le charme médiéval de Monforte de Lemos ? Serez-vous éblouis par les bâtiments du quartier juif de Ribadavia ? Surpris par une menorah gravée dans une cathédrale de Tui ?

La région de Castille-La Manche est l’héritière de la région de Nouvelle-Castille dont a été extraite la province de Madrid. Si la donc désormais très proche Madrid est la capitale espagnole depuis des siècles, Tolède est indéniablement perçue comme la « Jérusalem des juifs séfarades ». Avec ses nombreuses, somptueuses et anciennes synagogues dont deux subsistent aujourd’hui. Découvrez sur notre lien la ville leur histoire, ainsi qu’une interview de la directrice du musée juif de Tolède.

Cette région fut une terre de nombreuses rencontres et conquêtes de par sa position géographique et son grand littoral. Le pays valencien s’est constitué suite aux conquêtes de Jacques 1er d’Aragon au 13e siècle. Moins connue que Cordoue et Tolède, la ville de Sagunto atteste pourtant d’une des plus anciennes traces de la présence juive, datant du 2e siècle. Découvrez son histoire et les lieux à visiter.

La présence juive en Sicile semble dater depuis au moins deux mille ans. Certaines traces archéologiques et le vécu de personnalités de l’époque comme l’historien Caecilius de Calacte en attestent. Les différentes conquêtes de l’île, notamment par les Arabes, les Normands le long des siècles évoquent leur présence également. Qu’il s’agisse des villes de Palerme, Syracuse, Naso, Messina ou Catane.

En 1171, Benjamin de Tudèle mentionne dans son carnet de voyage l’existence de communautés juives dans les villes de Palerme et Messina.

Au 14e siècle, Frederick II (1296-1337) protégea les juifs face aux persécutions des Croisades et menaces religieuses, leur permettant aussi d’exercer différents métiers, notamment dans le traitement de la soie. Néanmoins, ils ne furent pas autorisés à en pratiquer dans le domaine de la médecine ou la gouvernance. Frederick III accorda une protection similaire aux juifs face aux menaces religieuses.

De la fin du 14e siècle à 1474, la situation des juifs s’améliora, notamment avec la levée des restrictions professionnelles et urbaines.

Néanmoins, en cette année-là 360 juifs furent massacrés dans la ville de Modica. Et, probablement, près de 500 à Noto. L’enchainement de violences se poursuivit, malgré la tentative occasionnelle de dirigeants de les protéger.

Suite aux mesures prises par l’Inquisition en Espagne, les 30 à 40 000 juifs de Sicile furent contraints de quitter l’île lorsqu’un décret fut publié en 1493.

La plupart partirent, certains se convertirent et d’autres vécurent en marranes. Il y avait alors une cinquantaine de communautés, dont la plus grande fut Palerme avec 5 000 juifs.

Peu de juifs retournèrent depuis, malgré quelques tentatives au 18e siècle principalement. On estima ainsi qu’en 1965 seuls une cinquantaine de juifs y habitèrent. Néanmoins, des recherches contemporaines témoignent du grand nombre de Siciliens ayant probablement des origines juives.

Un regain d’intérêt pour le patrimoine culturel juif de l’île se manifesta lors de la découverte d’un mikveh en 1987 dans la ville de Syracuse. Surtout que le mikveh fut très bien préservé du temps. Le rabbin Di Mauro, qui naquit en Sicile avant d’émigrer vers les États-Unis, retourna sur l’île en 2007 et remit sur pieds une vie juive.

Dans les années 2000, des associations commencèrent à organiser des festivités, recherches et conférences à Palerme, notamment par l’Institut italien d’études juives, afin de mettre en lumière l’histoire juive de Sicile. Cela en lien avec la communauté juive de Naples, la principale du sud de l’Italie.

En concurrence avec la corse pour les plus belles plages d’Europe, la Sardaigne est évidemment une destination très prisée les étés. Également pour ses parcs naturels, avec ses espèces rares d’animaux et de végétaux.

Artisans, marchands, intellectuels, rabbins, vignerons… de nombreuses professions témoignent de la diversité de la vie juive européenne au Moyen-âge. Mais ceux-ci furent également soldats, participant notamment à la conquête de la Sardaigne par Pierre IV d’Aragon au 14e siècle. Suite à cette conquête, certains s’installèrent à Alghero et inaugurèrent une synagogue. Néanmoins Sant’Antioco possède des traces de vie juive encore plus anciennes, datant de l’époque romaine !

Région du centre de l’Italie, l’Ombrie est connue pour ses charmants petits villages et bâtiments médiévaux, telle la cathédrale d’Orvieto et le château de Carbonana.

Si la vie juive à Pérouse est très ancienne, comme en atteste une loi de 1279 ordonnant leur expulsion et surtout un manuscrit de 1414, des courts-métrages des années 1920 montrant des événements religieux ont été présentés au public. Certes, ces œuvres sont moins célèbres dans la région que la filmographie d’Al Pacino, néanmoins celui-ci fit ses débuts sur les scènes étrangères à Spoleto, en jouant avec John Cazale dans une pièce d’Israel Horovitz.

Si le tourisme gastronomique avec le grand nombre de spécialités locales et les sports d’hiver et d’été sont très prisés, la région du Frioul-Vénétie Julienne est surtout connue pour ses villages d’art dont certains sont classés au patrimoine mondial.

Des fouilles archéologiques dans la région ont permis de remonter la présence juive à plus de deux millénaires, comme en témoigne l’épitaphe écrite pour un des habitants juifs d’Aquileia. Les musées de certaines villes de la région préservent cette ancienne présence, comme le musée archéologique de Cividale. Des parties de bâtiments comme ceux d’une vieille synagogue ont été retrouvées à Cormons. Le lien des juifs à la région n’est pas qu’architectural et culturel.

De grandes familles tels les Morpurgo rencontrèrent un grand succès dans la manufacture de la soie et de la cire à Gorizia. Lesquels s’illustrèrent dans d’autres domaines commerciaux à Gradisca d’Isonzo. Sans oublier les familles marquant les sphères culturelles, tels les Luzzatto à San Daniele del Friuli. Les activités intellectuelles étant aussi encouragées par la richesse de ce pays dans ce domaine, n’attendaient pas la Renaissance pour favoriser cet environnement, à l’image de l’université d’Udine.

Plus récente, la vie juive de Trieste demeure la plus importante de la région, avec ses lieux marquants du 20e siècle : synagogue, café San Marco et librairie Umberto Saba et le très important musée Carlo et Vera Wagner.

La petite région de Ligurie qui s’étale sur la Méditerranée est connue pour ses longues plages et parcs naturels. Mais aussi pour la grande place dans l’histoire maritime de sa ville principale, Gênes.

Si la Ligurie n’est pas la région la plus connue pour sa vie juive, il faut toutefois noter que c’est à Gênes que fut publiée en 1516 la première bible en plusieurs langues. On retrouve même sur ce texte des notes de bas de page concernant Christophe Colomb !

La région de Campanie est connue pour sa longue et riche histoire, antique et contemporaine. Qu’il s’agisse des monuments antiques de Pompéi et Herculanum ou plus récents tels l’Aqueduc de Vanvitelli ou le Palais de Caserte et, bien entendu, la bouillonnante Naples, présente dans le cinéma d’après-guerre à celui de Paolo Sorrentino, en passant par son mythique stade.

La présence juive dans la région de Campanie est très ancienne et parfois lointaine dans les sources trouvées pour en attester. À l’image de lettre du 10ᵉ siècle retrouvées dans une genizah du Caire, évoquant des juifs habitants d’Amalfi. À cette époque, la ville de Benevento avait sa propre yeshiva et Naples sa synagogue. Benjamin de Tudèle rencontra dans cette dernière près de 500 juifs napolitains en 1159.

Quant à Pompéi, connue pour son volcan et ses éruptions historiques, elle accueillit des juifs il y a déjà deux millénaires, comme vous pourrez le vérifier dans les traces retrouvées dans ses ruines. Ce qui n’empêche pas de s’émouvoir face à un patrimoine culturel plus récent également, telle une Haggadah de Pâques de Capoue utilisée par les soldats israéliens membres des forces britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Sud se distingue fortement du reste de la péninsule italienne en raison de la présence juive brutalement interrompue par l’expulsion de 1510, car cela se reflète dans le patrimoine archéologique assez exigu.

En Calabre, les Juifs n’ont pas connu l’isolement des ghettos, mais ils ont vécu dans leurs quartiers, les « Giudecche ». Près de Vibo Valentia (ville autrefois appelée Monteleone), sur la splendide côte tyrrhénienne, on trouve le quartier juif de Nicotera, l’un des plus grands de Calabre, fondé par l’empereur Frédéric II en 1211, que l’on peut agréablement visiter. Un peu plus loin, sur des collines, on pourra s’émerveiller de la « Giudecca » du charmant village appelé Arena, ainsi que la « Giudecca » de Soriano Calabro, où prospéraient les artisans et notamment les teinturiers juifs et où l’on peut trouver les traditionnels gâteaux aux recettes anciennes hébraïques, les « mostaccioli », à base de farine, miel et amandes.

La communauté juive orthodoxe aujourd’hui n’existe pas en tant que telle en Calabre, du fait du petit nombre de pratiquants. Pour cette raison, la Calabre dépend de la communauté de Naples, mais elle est riche en histoire du judaïsme. Il est cependant venu des États-Unis un souffle nouveau grâce à une juive progressiste, le rabbin Barbara Aiello, américano-calabraise, bien décidée à contribuer à la résurgence des anusim, les descendants des juifs du sud contraints à la conversion au début du XVIe siècle. En 2007, elle a créé la synagogue Ner Tamid (la lumière éternelle) à Serrastretta (province de Catanzaro), dans le but de faire revivre ce judaïsme calabrais qui, depuis des siècles, existe bel et bien à l’état latent et qui ne demandait que cela sous le soleil du sud de l’Italie.

De toute cette histoire calabraise, nous rappelons que Shabbetay Donnolo, célèbre médecin et philosophe, a opéré à Rossano vers l’an 1000 ; qu’à Reggio Calabria, le 5 février 1475, fut imprimé le commentaire de Rachi sur le Pentateuque, premier ouvrage en hébreu avec indication de la date. De plus, les parents du grand kabbaliste Hayim Vital, connu sous le nom de « il Calabrese », étaient originaires de la région.

Il convient de noter que la synagogue du IVe siècle de Bova Marina, riche en mosaïques, la plus ancienne d’Occident après celle d’Ostia Antica, est témoin d’une communauté florissante. Des preuves archéologiques de la diaspora juive peuvent également être vues au Musée Archéologique National de Reggio Calabria, à l’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro, un hameau de Motta San Giovanni, à Vibo Valentia, et au Musée Archéologique National de Scolacium à Roccelletta di Borgia.

Sur la côte ionienne, à Monasterace marina, près de Riace marina, où furent trouvés les deux géants en bronze, on pourra se rendre auprès de la bibliothèque de l’association culturelle Agafray qui a été ouverte par la sœur d’Agazio Fraietta, un passionné de la culture juive, décédé, afin de sensibiliser les Calabrais à leur héritage culturel, notamment hébraïque. On y trouvera une bibliothèque riche en documents concernant le passé de la région et des activités ludiques ayant trait aux activités artistiques régionales.

De nos jours, dans la province de Cosenza, on trouve à Ferramonti ce qui reste du camp de concentration pour juifs étrangers, construit pendant la dernière guerre mondiale. Sur la côte des Cédratiers (entre Tortora et Cetraro, concentrée autour de ‘Santa Maria del Cedro’), chaque année, au mois d’août, des rabbins du monde entier viennent récolter les excellents cédrats de Calabre qui font partie intégrante des célébrations de la fête de Souccot.

À Cosenza, pour la récurrence de la fête juive des Lumières, un majestueux candélabre est allumé publiquement à Largo Antoniozzi, dans le centre historique, à proximité de l’ancien quartier juif. De plus, le Festival de la cuisine casher en Calabre a été inauguré en 2019.

Une curiosité : à Reggio de Calabre, le touriste pourra se promener tout le long d’une très belle rue dédiée à Aschenez (arrière-petit-fils de Noé) qui, selon une légende, aurait fondé cette belle ville qui plonge son regard charmeur sur la Méditerranée.

Texte de Riccardo Guerrieri

Rencontre avec Lina Fraietta, au sujet d’un très beau projet créé dans la ville de Monasterace, une bibliothèque permettant aux chercheurs et visiteurs de mieux connaitre le patrimoine culturel juif de Calabre.

Jguideeurope : Comment le projet de bibliothèque a-t-il vu le jour ?

Lina Fraietta : La bibliothèque Agafray est gérée par l’association culturelle Agafray. L’association a été créée en mémoire de mon frère, Agazio Flaviano Fraietta, à mon initiative. Bien qu’il ne possédât pas de qualifications académiques, Agazio était un érudit et un chercheur passionné de la culture calabraise et de l’histoire des Juifs en Calabre.

Au cours des dernières années, il avait rassemblé plus de 2 500 livres et objets, calabrais et juifs, qui constituent aujourd’hui le patrimoine livresque de la Biblioteca Agafray, située à Monasterace, où Agazio est né.

Un département dédié aux enfants et aux jeunes a été ajouté, à mon initiative, avec des livres et le lancement de divers ateliers créatifs pour les enfants.

L’un des objectifs de la bibliothèque étant de faire connaître le territoire, une maison de vacances, la « casa Agafray », a été créée dans un village voisin : Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. La maison favorise les séjours des membres de l’association et de ceux qui veulent connaître la Calabre.

Participez-vous à des projets culturels ou éducatifs dans la région ?

La bibliothèque et l’association sont au service des citoyens ; entre-temps, plusieurs événements ont été proposés et organisés sous le patronage d’institutions locales, en particulier la municipalité de Monasterace où se trouve la bibliothèque. Elle n’est actuellement pas impliquée dans des projets scolaires ou régionaux spécifiques.

Quel livre sur l’héritage juif de la Calabre vous a particulièrement impressionné ?

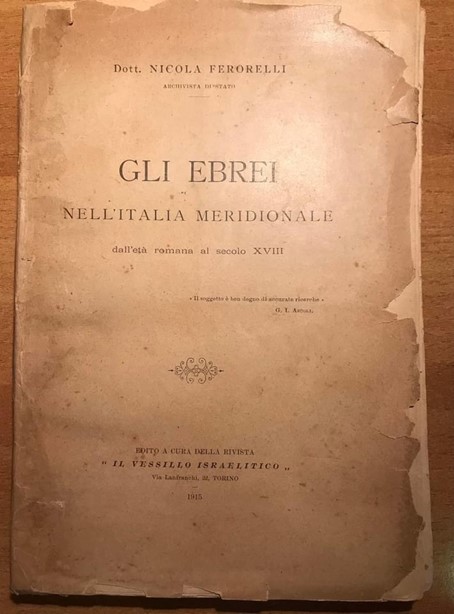

Plusieurs livres sur le patrimoine juif, en possession de la bibliothèque, m’ont impressionné, bien que peu d’auteurs et de chercheurs se soient consacrés à ce thème ; je n’en citerai qu’un parmi tous : Gli Ebrei nell’Italia Meridionale (Les Juifs en Italie du Sud), de Nicola Ferorelli.

La région de Basilicate est célèbre pour ses très anciennes bâtisses, notamment les habitats préhistoriques de Matera, classés au patrimoine mondial.

Certaines de nos pages mentionnent la présence juive depuis l’époque romaine, et cela dans différents pays conquis par Rome il y a 2000 ans, notamment la France et l’Espagne. Or, dans la région italienne de Basilicate, celle-ci date également de cette période, comme en attestent des inscriptions hébraïques et une menorah gravées dans les catacombes de Venosa.

On trouve dans la région des Abruzzes des traces historiques datant du néolithique. Elle est principalement connue aujourd’hui pour ses parcs nationaux, ses châteaux médiévaux et ses longues étendues de plages.

Dans cette région italienne, la présence juive date du 13e siècle, grâce à la décision du roi de Naples, Ladislas, notamment à Aquila.

Cette région ukrainienne témoigne de la volonté de partage de la culture juive d’antan. A l’image du bâtiment où se trouvait l’ancienne synagogue de Berehove recouvert d’une reproduction de sa façade. Mais aussi la renaissance après la Shoah de la vie juive à Oujhorod comme en témoigne sa sublime synagogue de style néo-byzantin rénovée. Sans oublier Moukatchevo et son école juive progressiste des années 1920, lieu de foisonnement culturel où est né le grand peintre contemporain Samuel Ackerman.

La région Centre-Val de Loire est bien entendu célèbre pour ses châteaux qui tutoient la Loire, mais aussi pour ses cathédrales, en particulier celles de Chartres, Orléans, Tours et Bourges.

La présence juive dans la région est très ancienne. Elle semble dater du 6e siècle à Bourges et Tours, et du 12e siècle à Chinon. Des fouilles archéologiques récentes en attestent également à Châteauroux, tout comme l’activité intellectuelle des Tossafistes de Dreux.

Plus tard dans l’Histoire, ce patrimoine culturel, à savoir la rue aux Juifs de Chartres inspira un roman de Zola. La région est également marquée par la Seconde Guerre mondiale avec l’hommage rendu aux Justes telle une infirmière à Tours, mais aussi au député et ministre Jean Zay à Orléans, ainsi qu’avec la création d’un Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire à Blois.

La présence des juifs en Lorraine date au moins de la période des Carolingiens. Au Moyen-Age, les principaux documents administratifs retrouvés relatant cette présence sont principalement liés aux expulsions. Dans les villes de Metz, Verdun, Toul, Nancy, Lunéville, Sarreguemines…

Le premier grand personnage juif étant Gershom Ben Yehouda, qui nait à Metz en 960.

Dans les siècles suivants précédant la Révolution française, des allers-retours s’effectueront suivant les autorisations de s’établir et les accusations en tous genres et expulsions. Ainsi, la ville de Boulay posséda une synagogue au 17e siècle. En 1733 on dénombre 180 familles juives dans la région.

Un rabbin fut officiellement nommé trois ans plus tard. Dans les années 1780, des synagogues furent construites à Lunéville et Nancy. Parmi les acteurs importants de l’émancipation des juifs de la région à l’époque Isaac Behr et bien sûr l’Abbé Grégoire.

Lors de la Révolution française, on comptabilisa 500 familles juives en Lorraine dont 90 à Nancy. Deux consistoires centraux virent le jour à Metz et Nancy. Ces deux villes comptabilisant respectivement 6500 et 4200 juifs, en accueillirent la grande majorité de la région. Des synagogues furent ensuite construites à Epinal, Phalsbourg, Sarreguemines, Toul et Verdun.

Suite au conflit de 1870, de nombreux réfugiés juifs d’Alsace et de Moselle rejoignirent la Lorraine. La population juive augmenta graduellement jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Les fuites et le grand nombre de morts de la région pendant la Shoah réduisit drastiquement ce nombre.

La venue de quelques centaines de familles juives d’Afrique du Nord dans les années 1960 permit de contribuer à la reconstruction de la vie juive dans la région après la guerre. Les juifs de Lorraine vivent principalement aujourd’hui dans les villes de Metz, Nancy, Sarreguemines, Thionville, Lunéville, Forbach, Epinal, Sarrebourg et Saint-Avold.

La région de Bourgogne-Franche Comté abrite de nombreux monuments inscrits au patrimoine mondial, notamment la basilique de Vézelay et la citadelle de Besançon. On y trouve aussi de grands espaces naturels, avec ses forêts, montagnes et lacs.

Si, suivant les conseils de Jacques Brel, vous allez voir Vesoul, vous y trouverez une synagogue datant de 1875. Une période où la vie juive de la région fut marquée par la construction d’autres synagogues. Notamment celles de style mauresque de Besançon et néo-byzantine de Dijon. Mais aussi par l’installation de juifs d’Alsace suite à la guerre de 1870, agrandissant les communautés, dont celles de Belfort et Montbéliard. Néanmoins, la présence juive est plus ancienne dans la région, comme en témoigne l’inscription hébraïque sur la Tour de l’Horloge à Auxerre et le nom de la ville de Baigneux-les-juifs. Sans oublier l’activité intellectuelle des Tossafistes de Joigny et Sens et la naissance de vocations régionales de vignerons juifs à Mâcon, Chalon-sur-Saône et Chablis.

La vie juive en Ile-de-France est aussi diverse que les faubourgs de la capitale et les villes de la région. Diverse par ses arrivées historiques, ses situations économiques, son développement culturel et sa vie religieuse. Des bouleversements contemporains également avec les migrations suite à la recrudescence de l’antisémitisme depuis le tournant du 21e siècle.

Ainsi, la grande présence juive dans les quartiers populaires du 93 tel Aubervilliers, Bobigny et Sarcelles, ne dura qu’un demi-siècle. Du début des années 1960, suite à l’arrivée de nombreux juifs d’Afrique du Nord, jusqu’à la première décennie de notre siècle. Lieu chargé de mémoire dans ce département, le camp de Drancy où transitèrent des dizaines de milliers de juifs vers les camps d’extermination.

La plupart des communautés juives d’Ile-de-France se développèrent depuis la seconde moitié du 19e siècle, même si leur présence est bien plus ancienne. Comme en témoignent les synagogues construites à cette époque à Fontainebleau, Neuilly-sur-Seine et Versailles. Celles de Vincennes – Saint-Mandé, La Varenne Saint-Hilaire et Boulogne furent construites au 20e siècle, cette dernière à proximité des somptueux jardins Albert Kahn. Symbole de cette longue histoire commune et des combats républicains menés ensemble sous le drapeau français, un musée Dreyfus a ouvert à Médan en 2021 auprès du musée de la Maison d’Emile Zola, qui publia son fameux « J’accuse » pour défendre la célèbre capitaine.

La Route médiévale de Rachi en Champagne, nouvel itinéraire de la Route du Patrimoine juif du Conseil de l’Europe

Par Delphine Yagüe – CulturistiQ Laboratoire culturel – chef de projet RMRC

Au cœur de l’Aube, l’ancien comté de Champagne, riche et puissant, comptait de prestigieuses communautés juives médiévales prospères du XIe au XIIIe siècles : Troyes, Ramerupt, Dampierre, Villenauxe, Lhuître, Ervy-le-Châtel, Chappes, St-Mards-en-Othe, Bar-sur-Aube, Mussy-sur-Seine, Brienne, Plancy, Trannes… En dehors de l’actuel département de l’Aube, il comprenait également d’autres communautés juives à Vitry, Provins, Joinville, Sens ou Château-Thierry… Après Rachi, né à Troyes en 1040, de nombreux érudits installés à l’origine dans les villages de Champagne, se réclament de son École champenoise et influencent les autres communautés juives dans l’interprétation de la Bible et du Talmud.

Le nom du prestigieux comté de Champagne se propage alors dans toutes les communautés juives d’Occident à travers eux. Leurs commentaires et leurs décisions juridiques sont les uniques témoignages de cette époque, attestant d’une activité intellectuelle intense et d’une vie juive locale florissante. La langue natale des Juifs de Champagne est le champenois, dialecte de la langue d’Oïl. Ils parlent et connaissent mal l’hébreu. Aussi, dans leurs commentaires, les Sages des communautés juives traduisent souvent des mots hébreux en champenois et y décrivent des situations de la vie quotidienne. Une méthode qui facilite l’accès à la lecture et à l’étude des textes sacrés. Ils nous transmettent ainsi les mots d’une langue vivante oubliée et de très nombreux témoignages sur la vie locale de l’époque : métiers, vêtements, faune, flore, relations entre Juifs et chrétiens, organisation du comté…

Ce sont les gendres et petits-fils de Rachi qui fondent l’école des Tossafistes. Elle rayonne d’abord depuis le village de Ramerupt jusqu’en 1146. Dampierre puis Sens – alors située dans le comté de Champagne -, en reprennent ensuite le flambeau. Lorsque le comté entre dans le royaume de France entre 1285 et 1305, Paris en devient l’épicentre. Grands pédagogues, Rachi et les Tossafistes utilisent parfois des dessins et décrivent leur quotidien dans leurs commentaires, afin de mieux expliquer les lois et les concepts des textes sacrés. Ainsi, ils donnent de nombreuses informations sur les outils et les techniques permettant de travailler la vigne et de produire du vin, mais aussi de fabriquer du pain, de travailler le verre ou de construire des maisons ou des puits. Ils sont de véritables passeurs d’histoire et nous lèguent sans le savoir des éléments fondamentaux qui font aujourd’hui la richesse patrimoniale exceptionnelle de l’Aube et en particulier la culture de la vigne, l’élaboration du vin (de Champagne) et l’art du vitrail !

C’est l’histoire de cette forte présence juive et des interactions et relations quotidiennes, intellectuelles et économiques fructueuses et originales entre Juifs et Chrétiens que la Route Médiévale de Rachi en Champagne cherche à promouvoir depuis 2019. Cette Route, nouvel Itinéraire Culturel Européen intégrant la Route du patrimoine juif du Conseil de l’Europe, a pour mission de faire rayonner la mémoire juive du département de l’Aube, patrimoine culturel d’une valeur inestimable partagé par les juifs du monde entier et patrimoine historique d’un territoire de tout premier plan – l’ancien comté de Champagne – au rayonnement national et international.

Pour dynamiser le territoire, elle met actuellement en œuvre de nombreux projets pour créer une offre culturelle et touristique globale autour de l’histoire des anciennes communautés juives de Champagne à Troyes, dans les villages de l’Aube et au-delà. Un défi difficile dans le cadre de la valorisation d’un patrimoine culturel immatériel, mais passionnant et fédérateur autour de nombreux acteurs locaux, nationaux et internationaux parmi les collectivités, associations et scientifiques. Au programme à venir très rapidement : animations touristiques sur le territoire, programme d’expositions, signalétique, création de nouveaux dispositifs de visite… A découvrir pas à pas, sur la page du Comité départemental de l’Aube porteur du projet.

La région des Hauts-de-France est particulièrement connue pour ses châteaux (Chantilly, Pierrefonds et Compiègne), nombreuses fortifications médiévales et ses cathédrales, en particulier celles d’Amiens, Beauvais, Laon et Soissons.

Si le retour des juifs dans la région Nord a été favorisé par l’émancipation accordée au lendemain de la Révolution française, leur présence est bien très ancienne. Ainsi, à Lille, qui possède une très belle synagogue inaugurée en 1891, la présence date au moins du 11e siècle. Probablement un siècle plus tard à Soissons, ville où de nombreux Justes parmi les Nations furent reconnus. Autre lieu chargé d’Histoire liée à la Shoah, le Mémorial de l’internement et de la déportation situé sur l’ancien camp de Royallieu à Compiègne.

Sur cette route, on trouve la ville d’Akhaltsikhé avec son ancien quartier de Rabati qui abrite la plus vieille synagogue du pays, mais aussi une autre construite au 20e siècle. Une fois donc la route traversée et les valises posées à Batoumi, vous serez éblouis par la synagogue construite entre 1900 et 1904 sur autorisation du tsar !

D’étonnantes découvertes vous attendent dans le nord de la Géorgie. Qu’il s’agisse de Kutaissi, avec sa grande synagogue de la fin du 19e et son célèbre traducteur Boris Gaponov, ou d’Oni avec une sublime synagogue datant de la même époque et restaurée récemment.

Comme vous pouvez le découvrir sur la page consacrée à la capitale géorgienne, Tbilissi accueille dans la vieille ville de nombreux sites liés au patrimoine culturel juif. Dont l’étonnante synagogue construite avec des briques rouges. Moins attendu dans la région, une petite synagogue qui vous accueille à Gori, lieu de naissance de Staline !

En 1815, une communauté juive d’Afrique du Nord, dont les ancêtres avaient été expulsés d’Espagne, s’installe aux Açores. L’île est exemptée de taxes, et la communauté est autorisée à pratiquer l’importation et la revente aux commerces locaux. En 1820, la révolution libérale au Portugal mène à une plus grande liberté de culte dans le pays.

En 2004, une étude génétique conclut que 13,4 % des Açoriens sont d’origine juive, prouvant ainsi l’importance et l’ancienneté de la communauté sur l’île. On compte en effet trois périodes d’implantation juive dans les Açores.

La première date du XVe siècle -on pense qu’une petite communauté serait arrivée avec les premiers pionniers. La deuxième, déjà mentionnée, du premier quart du XIXe siècle. La troisième correspond à la Seconde Guerre mondiale : des juifs allemands et polonais réussirent en effet à trouver refuge sur l’île.. À ces trois périodes, le commerce était l’activité principale des juifs des Açores.

La présence juive est officiellement documentée en 1818. En 1848, on recense 250 juifs. La majeure partie de la communauté vivait à Ponta Delgada. Loin de tous les centres de la vie juive européenne, dans une synagogue longtemps laissée à l’abandon, la Fondation pour l’Héritage Açoréen s’est donnée pour mission de faire connaître l’histoire de la communauté de Sha’ar HaShamaim (les Portes du Paradis), qui fut établie à Ponta Delgada en 1821 par une petite communauté juive marocaine. Un cimetière juif est situé à Santa Clara. La synagogue a été rénovée et, pendant la restauration, la geniza excavée. On y compte une cinquantaine de grandes boîtes déposées aux archives municipales de Ponta Delgada.

Grâce à la lecture des documents contenus dans la geniza, les contours de cette communauté se dessinent plus précisément. La documentation commerciale et communale confirme que la communauté tirait majoritairement ses profits du commerce, et était dominée par quelques familles aisées. La communauté était également distinctivement nord-africaine, mais très orientée vers l’Europe. Des lettres évoquent des échanges commerciaux de textiles avec Liverpool, Lisbonne ou encore Hambourg.

La communauté a survécu des générations, mais, dans les années 1940, en raison de l’émigration et des conversions, elle ne parvenait plus à rassembler un minyan.

En 2009, la communauté juive de Lisbonne a fait don pour 99 ans du bâtiment qui abritait la synagogue à la municipalité de Ponte Delgada, en échange de la garantie de la restauration et du bon entretien de ce lieu. En février 2014, sur l’île de San Miguel, la restauration de la synagogue Sha’ar HaShamaim fut entreprise. Construite vers 1820, et consacrée en 1834, la synagogue construite après l’Inquisition la plus ancienne du Portugal. Ce lieu de culte, dont les derniers offices remontent aux années 1950, est situé au premier étage d’un bâtiment qui abritait également la maison du rabbin. Le bâtiment est étroit, et ses murs et son mobilier -dont l’Arche et la bimah- sont en bois. La synagogue restaurée accueille un musée et une bibliothèque.

Notez qu’on trouve des cimetières juifs sur les îles de Terceira et Faial .

Certaines recherches datent la première présence de communautés juives en Anatolie occidentale au VIe siècle avant Jésus-Christ. Lors des fouilles archéologiques des zones d’habitation des villes antiques de la région, de nombreuses preuves de l’existence de communautés juives ont été retrouvées, notamment dans les villes de Pergame, Aphrodisias, Smyrne, Ephèse, Priène, Milet, Magnesia, Thyateria, Sardes, Appolonia, Apia, Hiérapolis. Dans ces villes, des inscriptions en hébreu ou des objets de culte ont été retrouvés, ainsi que les traces de synagogues.

Les plus anciennes découvertes remontent à l’hégémonie perse en Anatolie, soit entre les VIe et IIIe siècles avant Jésus-Christ. La présence juive aurait donc commencé à cette période et se serait poursuivie sans interruption lors des époques hellénistique, romaine, byzantine, ottomane et sous la République turque.

Sources : Dr. Siren Bora

On sait peu de choses sur l’histoire des Juifs dans l’Armorique gallo-romaine avant le Concile de Vannes qui, vers 465 légifère sur leurs relations avec les clercs.

Leur établissement ancien et durable, en Bretagne, est toutefois attesté au XIIIe siècle, à Rennes, à Fougères et, surtout, à Nantes. L’antijudaïsme qui marque les croisades aboutit, après une période de pillages et de meurtres, à leur expulsion du Duché (ordonnance de Ploërmel, 10 avril 1240). Il faut attendre le XVIIe siècle et surtout le XVIIIe pour retrouver trace de leur présence à Nantes, mais aussi à Saint-Malo et à Rennes fréquentant les grandes foires de Bretagne.

Devenus citoyens français, les Juifs connaissent au XIXe siècle, une longue période de vie paisible. Très peu nombreux, ils ne sont guère plus de deux cents dans toute la Bretagne, mais forment cependant des communautés dynamiques à Brest et à Nantes où, en 1871, est inaugurée la première synagogue de Bretagne. Les violences antisémites de 1898 et de 1899, (année du second procès Dreyfus à Rennes) n’épargnent pas la région. De grands universitaires enseignaient alors à Rennes : Henri Sée, Victor Basch. Ce dernier fut fondateur (le 22 janvier 1899) de la section rennaise de la Ligue des droits de l’homme qui, en dix ans, passa de 21 membres à plus de 600.

La présence de Juifs au moment de la Seconde Guerre mondiale est authentifiée par les plaques commémoratives installées dans le centre communautaire, rappelant les noms des 70 familles déportées d’Ille-et-Vilaine : 131 (250 disparurent pour l’ensemble de la Bretagne).

C’est au début des années 1960 que la communauté juive de Rennes s’est constituée sous une forme organisée avec principalement des familles juives d’Afrique du Nord auxquelles se sont jointes quelques familles ashkénazes dont des rescapés des camps d’extermination.

En 1963, une première association a vu le jour, présidée par Monsieur Rozenfeld qui organisa des rencontres chez lui et qui organisa le premier office de Yom Kippour. Par la suite, à chaque Yom Kippour, la salle des Beaux-Arts était louée pour héberger les offices conduits par un officiant venu de Paris avec un Séfer.

À la fin de l’année 1969, l’activité sans relâche d’un groupe d’amis réunis autour de Monsieur Henri Ohana aboutirent à l’inauguration du premier local attribué par la municipalité à notre communauté désormais sous la présidence de Monsieur Jacques Habib. On obtint du maire Monsieur Henri Fréville un très petit local puis un second local moins exigu toujours dans le quartier de Maurepas.

Plus tard, la municipalité accorda un appartement dans la maison de quartier de Maurepas où il fut possible d’aménager la première synagogue digne de ce nom et qui hébergea la communauté pendant une vingtaine d’années.

Au XXIe siècle, les efforts conjugués du maire, Monsieur Edmond Hervé, de la Fondation Safra, de la communauté juive et de son président Monsieur Bernard Lobel ont conduit à l’édification d’un véritable centre culturel et cultuel, le centre Edmond J.Safra, qui fut inauguré le 20 janvier 2002.

(Source : Association Culturelle & Cultuelle Israélite de Rennes)

Par sa position géographique et la présence des ports de Brindisi, Otranto, Bari, Trani et Barletta, la région des Pouilles a longtemps été un point de transit pour les juifs émigrant vers Israël. Ce point de passage a donc fait des Pouilles un lieu de prédilection pour la diaspora d’Europe occidentale.

La première évocation des Pouilles juives est celle du commentateur de la Bible Rabbi Akiva (17-137) : en route depuis Jérusalem vers Rome pour plaider la cause des juifs à l’occupant romain, il fait escale au port de Brindisi et le mentionne dans son journal.

Si les premiers juifs à s’être installés dans les Pouilles arrivaient directement de Palestine -exilés de Jérusalem, vinrent les y rejoindre rapidement les communautés des Balkans, d’Espagne, du Portugal, de France, d’Europe centrale et des autres régions d’Italie. Ce mélange des cultures a créé une communauté unique en son genre en Europe occidentale.

La culture juive des Pouilles était tenue en haute estime au Moyen Âge. Le rabbin français Rabbenu Tam compare même au XIe siècle Bari et Otranto à Jérusalem : « La Torah rayonnera depuis Bari et la parole de Dieu depuis Otranto ».

Des grandes figures, comme l’illustre physicien et philosophe Sabbatai Donnolo, natif d’Oria, et les travaux d’autres grands auteurs juifs de la région révèlent cet extraordinaire brassage des cultures de la société des Pouilles médiévales. Les traces de ce multiculturalisme en Italie du Sud sont évidentes dans les commentaires du Pentateuch (Sefer HaHadash) dont on pense qu’ils ont été compilés à Naples à la fin du XVIe siècle. L’un des thèmes centraux de ces annotations concerne les migrations des peuples et mentionne la population juive des Pouilles et leurs relations avec les pères fondateurs de Rome. Cette tendance a créer des parallèles entre cultures montre bien que les juifs d’Italie du Sud n’étaient pas fermés aux autres peuples et que leurs capacités d’adaptation étaient considérables.

Une illustration intéressante du multiculturalisme distinctif des Pouilles médiévales peut être admirée dans les mosaïques qui ornent le sol de la cathédrale d’Otrento, œuvre d’un moine byzantin du XIIe siècle. L’artiste a fusionné les éléments de la Bible et d’autres histoires juives, les mêlant à des références néo-platoniciennes et aristotéliciennes qui elles-mêmes, coexistent avec des éléments mythologiques ou encore celtiques. Réalisée à l’époque de la conquête normande, cette œuvre est un hommage à la capacité byzantine de synthèse culturelle, adoptée tant bien que mal par les nouveaux occupants.

Après la conquête normande, la vie des juifs des Pouilles rejoint l’histoire générale de la communauté italienne. On notera cependant un bref « renouveau » forcé de la vie juive de cette région après la Seconde Guerre mondiale. Entre la fin du conflit et l’indépendance de l’État d’Israël, des milliers de réfugiés d’Europe centrale et de l’est ainsi que des Balkans, en grande majorité survivants de la Shoah, seront placés dans des camps de transit des Nations Unies. Pour les empêcher de gagner la Palestine, les forces alliées les établissent dans les villes de Santa Maria al Bagno, Santa Maria di Leuca, Santa Cesarea, Tricase, Bari ou encore Barletta où ils rejoignent tout de suite les organisations communautaires, les écoles religieuses et les partis politiques existants. La majorité de ces réfugiés a cependant quitté les Pouilles pour Israël dès que cela leur fut autorisé. Source : Fabrizio Lelli, « Judaism in Puglia as a Metaphor for Mediterranean Judaism ».

Si Londres compte la plus grande communauté d’Angleterre, les juifs sont citoyens de nombreuses autres villes depuis des siècles. Dès le Moyen âge à Northampton, Nottingham, Newcastle, York, Canterbury et Exeter. Mais aussi en participant activement à l’essor des villes anglaises durant la Révolution industrielle dans une grande variété de domaines. Devenant fabricants de chaussons à Birmingham, tisseurs à Bradford, hommes d’affaires à Manchester, manager des Beatles à Liverpool, professeurs à Cambridge et Oxford, rabbins à Gateshead, créateurs de Marks & Spencer à Leeds, maire à Leicester, verriers inventeurs du Bristol Blue Glass ou se déambulant dans les villes balnéaires de Brighton et Hove…